听神经病谱系障碍的电生理学

1 介绍

听神经病听力损失(ANHL)的诊断是基于耳蜗微音电位(CM)能够引出,同时听神经复合动作电位(CAP)和听性脑干反应(ABR)的缺失或严重异常。用听觉诱发电位(AEPs)诊断ANHL是容易的,但能否用听觉诱发电位来鉴别诊断听神经病的类型或病变部位?AEPs能否用于预测患者的言语感知(speech perception)能力?本文总结了该领域的研究进展,并提出一些研究方向,以期实现用电生理学指标来预估患者言语感知能力的目标。

有关ANHL电生理学研究的综述包括了从周边到中枢的组织结构,从耳蜗及第Ⅷ神经水平、脑干水平(包括那些由言语声和稳态调制声诱发的AEPs)、丘脑-皮层的神经通路及大脑皮层水平讨论听觉诱发电位(AEPs)的发生部位和机制,以及声刺激和电刺激两种刺激模式。重点在于甄别出AEPs反应中对于预估言语感知效果有价值的特征参数。

2 耳蜗和第八神经听觉诱发电位:耳蜗微音电位、总和电位和复合神经动作电位

ANHL最早见于Chisin等(1979)的报道。文中指出13例小儿有9例听力损失并伴新生儿高胆红素血症,其耳蜗微音电位(CM)存在而ABR缺失。作者认为这为“新生儿高胆红素血症后的听力损失为听神经受损而毛细胞存活”提供了功能性的证据。有关高胆红素血症和ANHL的关系现已明确(Shapiro, 2003)。头皮能记录到CM的存在而第Ⅷ神经复合动作电位(CAP)或ABR缺失,现在也已作为听神经病的诊断标准(Berlin 等, 1998; Rance 等, 1999; Rance and Briggs, 2002)。在ANHL中,当OAE缺失或异常时,CM仍然存在(Deltenre 等, 1999),显然,CM和OAE的产生机制是不同的,后者需要耳蜗放大器,而前者不需要。

CM是一种胞外的交流感受器电位,能严格复制刺激声的声学波形。当外毛细胞(OHC)的纤毛弯曲导致离子通道打开时,外毛细胞出现极化和去极化,CM即产生于此时的外毛细胞电流。从圆窗或鼓岬记录到的CM产生于耳蜗底回的OHC。

总和电位(SP)是另一种耳蜗感受器电位。SP是一个胞外直流(DC)感受器电位,由OHC和内毛细胞(IHC)共同产生,根据刺激强度和频率的不同,SP可能为正或负。在鼓阶和前庭阶使用不同电极记录时,刺激频率等于和高于最佳频率位置时,SP是负电位,低于最佳频率位置时是正电位,这种负向性符合毛细胞的兴奋去极化,当刺激频率低于最佳频率位置而刺激强度增加时,SP变为负电位。有一些证据表明高频率和高刺激强度的SP是由底回的IHC产生的电流支配的。纯音刺激诱发CM和SP时,AC成分(CM)随频率增加而减少,而DC成分的SP仍然存在。然而可观察到在头皮记录的CM,SP可以通过穿鼓膜电极很好地获得,也可以使用近鼓膜电极记录到。

第Ⅷ颅神经CAP可以通过头皮、近鼓膜、穿鼓膜电极记录到。和CM、SP不同,CAP是一种神经反应,产生于螺旋神经节细胞,它是听神经上很多动作电位进行排放式发放的总体效应。用短声刺激引发的CAP反应主要产生于最佳频率4 kHz处的听神经纤维的同步放电。CAP是一种给声反应,它的阈值、潜伏期和振幅与刺激的频率和强度相关。

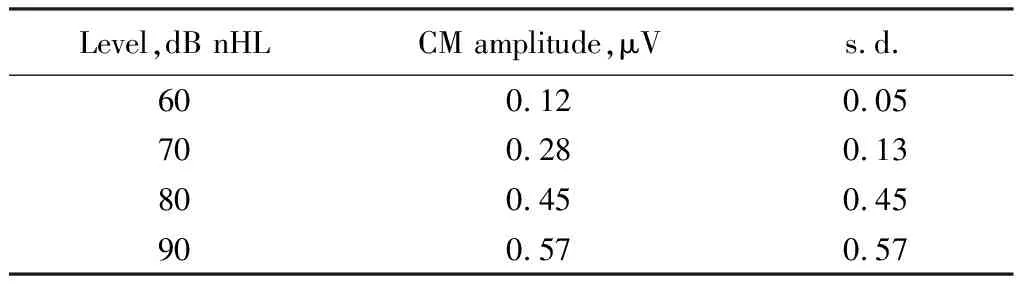

Starr等(2001)评估了33例听神经病患者的CM和SP的振幅,使用头皮电极记录和高强度的短声引出反应。这组患者的纯音平均听阈为57 dB HL,57耳引出CM,其中37耳引出TEOAE;尽管在TEOAE引出时,CM平均幅值比较大,但是TEOAE缺失的,CM振幅没有显著不同。将ANHL组的CM振幅与听力正常对照组相比较:CM的平均振幅随年龄增长而降低,然而13例ANHL患者中,有21耳与相应年龄的正常组相比,有异常增大的CM振幅。CM振幅异常增大的患者年龄均小于10岁,但在ANHL组中的纯音听力损失程度没有区别。CM振幅在正常范围的患者,其临床特征(包括高危因素、其它病因学、周围神经病等)无差异。13例ANHL患者在高强度短声刺激时可记录到ABR的波V,波V引出与波V缺失的患者的CM振幅无差异。只有50%的受试者(ANHL或正常对照组)引出SP,由于数据有限而无法进行比较。增大的CM振幅仅仅出现在年龄较小的ANHL患者中,对照组中在这个年龄段的只有4例。因此,由于ANHL组年龄小的患者较多,不清楚增大的CM振幅是不正常的反应,还是样本偏差造成的。Young(2000)收集了26例新生儿的短声诱发的CM振幅的正常数据,刺激和记录方法与Starr 等(2001)使用的相似,所有测试的婴儿短声诱发的ABR和DPOAE正常。表1列出了CM振幅-强度函数,这些数值与Star等报道的CM异常增大的结果相似。

表1 婴儿短声诱发的CM振幅(峰峰值)

如果镫骨肌反射或内侧橄榄耳蜗束(MOCB)反射引起的OHC的抑制反应没有减弱,CM可能异常增大,橄榄耳蜗束调节的镫骨肌反射消失和抑制是ANHL的标志。另外一种情况则可能是MOCB反射尚未成熟的新生儿其对侧抑制效应尚未形成,在小儿早期持续存在的“新生儿”CM振幅提示可能传出抑制障碍。

一些极重度耳聋的患儿,经穿鼓膜(圆窗)记录到一个增大的SP,被称为“异常正电位(abnormal positive potential,APP)(O’ Leary et al, 2000),APP的振幅是正常人SP-CAP幅度的2~3倍,并且持续时间比典型SP-CAP复合波长3~4倍,在疑为极重度耳聋的431例患儿中,8%可记录到APP。在高强度短声刺激时,所有记录到APP的患儿都未记录到ABR的波V。存在APP的患儿除2例外,其他的纯音听阈都在极重度听力损失范围。存在APP的患儿临床病史与其他ANHL相同,包括缺氧、核黄疸、早产等。O’ Leary等提供了26例存在APP的患儿治疗结果数据,12例使用助听器后有很好的言语和语言发展,另12例不能受益于声放大装置,其中有8例植入了人工耳蜗,当时未报告这些患儿进一步的植入效果。

Santarelli 等(2008)对8例ANHL患者和16例听力正常的受试者进行了穿鼓膜的耳蜗电图测试,8例中有6例纯音听力损失范围在轻度或中度,2例为极重度。使用短声刺激进行CM、SP和CAP测试,ANHL的16耳均记录到CM,CM振幅与对照组相比正常或增大。16耳中有5耳可观察到CAP,另11耳中有7耳可以观察到一个宽的、低振幅的、潜伏期延迟的、长时程的负波。16耳中有8耳的CAP中可识别出SP,1耳可观察到一个异常大的SP。用高速率的短声评估SP和CAP的适应性(利用神经纤维对刺激具有适应性的特征对该负波进行甄别,判断其来自神经动作电位还是感受器电位-译者注),发现了3种类型,2例未记录到AP,高刺激速率的刺激未改变早期反应(CM或SP)的潜伏期、时程或振幅。提示这是神经前的电位记录,并且说明病变部位在内毛细胞或听神经纤维的末梢;3例可识别出SP和CAP,证明电位有相同的潜伏期和振幅改变,而对照组在短声刺激下CAP幅度下降60%以上,SP下降 20%以上。这些发现提示部位在突触后,影响听神经;2例没有记录到SP和CAP的患者,使用高刺激速率短声,发现刺激后电位的振幅降低,振幅降低的程度与对照组记录到的CAP相似,提示产生在神经部分。研究表明这可能是树突电位,反映了无髓鞘神经纤维的持续去极化(即为一个胞外负性场电位),还不足以产生一个听神经近端的动作电位。

Whereas Santarelli 等(2008)使用一个适应技术来定位,McMahon等(2008)在他们的实验中使用不同频率的刺激声来决定ANHL突触前和突触后的机制,他们推断这种8 kHz短纯音的反应(穿鼓膜记录的)是IHC的一个感受器电位。他们测量了14例ANHL患者的SP和CAP,28耳中有2耳SP和CAP缺失;15耳证明有一个潜伏期延迟和增大的SP,如O’Leary等(2000)描述的类型;11耳的SP潜伏期正常,跟随着“宽的”(长时程的)负电位,与正常AP的潜伏期随强度变化的特征不同,这种电位被认为是树突电位(dendritic potential, DP)。增大的、潜伏期延迟的SP认为是突触前损伤,而跟随DP之后的潜伏期正常的SP被划分为突触后损伤。这些发现含义在以后回顾分析电刺激ABR(EABR)中讨论。

突触前损伤患者的SP幅度增大、潜伏期延迟,可能是由于神经递质释放中断,典型的例子是Otoferlin基因突变。Otoferlin是一个位于IHC带状突触的跨膜蛋白,被认为是囊泡的胞外分泌所必需。McMahon等(2008)提出另一种突触前障碍的机制,即内毛细胞束启动点成为“闭合”或“沉默”点的一个静态偏移,和(内淋巴积水, EH)机制相似,增大的SP振幅是它的一个特点。对于EH,增大的SP被认为是由于基底膜向鼓阶的偏置,离子通道改变到一个“闭合”状态,因此改变了正常的耳蜗机-电性能。令人关注的是,低频听力损失是EH和ANHL都有的特点,但McMahon等并未提出ANHL启动点的变化机制。

穿鼓膜的耳蜗电图比头皮记录的方法提供了更好的耳蜗和第Ⅷ颅神经电位记录的方法。潜伏期延迟、幅度增大的SP(即APP)的出现,与感受器或突触前损伤相吻合,相当于CAP产生前的部位(即沿着听神经纤维的脱髓鞘过程)。对这些病例给出电刺激来诱发神经的反应应该是有效的,因此,这个增大的、潜伏期延迟的SP可以预示耳蜗植入有一个很好的结果。相对来说,那些SP正常但AP不正常或DP明显(提示不正常的去极化电位的形成)可能是突触后或神经功能不良在更靠近听神经的部位,在这些病例中,电刺激末梢处理可能无效。

3 脑干诱发电位:ABR和ASSR

3.1ABR ABR缺失而耳蜗微音电位引出(Chisin等,1979)和/或正常,轻度、中度升高的纯音听阈(Kraus等,1984)是“听神经”或“听觉脑干”障碍的最初指征。Chisin等指出,耳蜗核可能是有高胆红素血症病史且引出CM而ABR缺失聋儿的病变部位。Kraus等将ABR缺失伴随不严重听力损失者称为“脑干功能障碍”。ABR潜伏期延长、振幅下降或各波振幅比不正常及成分缺失常常与我们所知道的神经病理相联系,例如听神经瘤、脑干肿瘤或脱髓鞘病如多发性硬化。当耳蜗功能存在(诱发性耳声发射、CM和/或中度或轻度听力损失)的患者出现这种类型的异常ABR时,说明神经通路存在障碍。在这些神经性或所谓蜗后听力损失中,个别成分的存在和潜伏期以及波间期可遵循以下发生源确定病变部位:波I和波Ⅱ产生于听神经,波Ⅲ~Ⅴ来源于桥脑和中脑听觉神经核和通路,即耳蜗核、上橄榄核和下丘(Moller,2007)。

在大多数(70%)听神经病患者中,声诱发的ABR缺失(Sininger 和 Oba,2001),ABR能够引出的患者,其波形也极度异常,但是并没有有关异常的定量分析的报道。ANHL患者中,19%仅能观察到波V,6%仅波Ⅲ和波V引出。只引出波V时,其振幅很低,潜伏期延长,像一个宽大的正-负变化的电位,与正常人阈值强度附近的短声反应相似,或像同步化不好的低频短纯音ABR在中低强度的反应。那些ABR不正常的ANHL患者的纯音平均听阈比那些ABR引不出的要好,但ABR阈值与听力图无相关性,平均纯音听阈也不能预估言语感知能力。因此,声诱发的ABR结合耳蜗功能测试可以用来鉴别ANHL,但不能预估ANHL的严重程度。

3.2电刺激诱发ABR(EABR) 有相当大的一部分听神经病患者植入了人工耳蜗。一些研究报道EABR的引出与植入之后的听力和言语感知相关,这些研究表明EABR可以用于预估电刺激的听觉效果。

Gibson和Sanli(2007)回顾分析了39例(78耳)听神经病患者的耳蜗电图,所有的患者都在之后进行了耳蜗植入,并进行了电刺激ABR测试,在人工耳蜗使用后1和2年评估了言语感知能力;耳蜗电图和EABR的结果分为两组:A)增大的CM和APP,正常的EABR(N=32);B)增大的CM和APP,不正常的EABR(N=7);结果与一组极重度感音神经性聋植入人工耳蜗的患儿进行对照比较,对照组均没有增大的CM或APP(植入前),并且EABR均正常(植入后)。A组ANHL患者(正常的EABR)的言语感知分类等级得分与对照组相比很高,在人工耳蜗使用2年后使用一些开放项言语感知测试尤其明显;B组ANHL患者与感音神经性聋对照组和A组ANHL患者相比言语感知能力很低,在人工耳蜗使用2年后,他们才达到了对于言语声的察觉、超音段音位的言语辨别以及元音的辨别和识别。可见,CM振幅和APP不能预估言语感知能力,而EABR可以。

McMahon等报道了在手术中完成了EABR测试的14例小儿ANHL,其EABR被分为正常、Ⅱ-Ⅴ波存在、缺失(实际上是一条平线)和“形态差”四种类型(“形态差”指在当时的强度下波形变化无明显波峰)。比较了EABR和之前的(声诱发的)SP和AP结果,显示了SP+DP的患儿EABR波形很差,提示电刺激没有改善神经同步不良;那些有增大SP和/或残余的AP的患儿有正常的EABR;虽然没有提供言语感知的结果,但与Gibson和Sanli(2007)的报道吻合。因此,SP+DP耳蜗电图的引出提示突触后损伤,与波形差的EABR相关,进而,与耳蜗植入后的言语感知结果较差相关联。那些SP增大的患者,提示突触前病变,有正常的EABR和很好的言语感知结果。

5例ANHL患儿的EABR的阈值、潜伏期和振幅与27例SNHL患儿的EABR比较(Runge-Samuelson等,2008),在4/5的ANHL患者中,EABR阈值与SNHL患儿的阈值相差在1个标准差以内,但2/5的患者EABR潜伏期在电刺激阈值处异常的延长;在阈值强度之上,ANHL的潜伏期会发生变化但在SNHL变化范围之内;ANHL的EABR振幅轻微低于SNHL组,且波V波形是“宽大的”但无法计量。尽管使用电刺激,ANHL患者的低振幅、宽大的反应提示神经同步化差。

关于EABR的参数与人工耳蜗植入后言语感知能力的相关研究已经在成人语后聋患者中开展(Brown等,1995;Firszt等,2002),这些研究表明ABR阈值、振幅增长的斜率和言语识别率有很小或没有相关性,提示EABR的缺失或异常可能表明言语感知能力差,如Firszt等注意到3例言语感知能力最差者中有2例没有识别出EABR,另1例EABR振幅很低。提示人工耳蜗的电刺激不足以促使神经的同步化反应,但可反映突触后的神经病变导致言语感知能力很差。

常规使用人工耳蜗的电极作为刺激源和记录点来获得电刺激诱发的CAP,在听神经病患者中进行ECAP和EABR测试是有用的,可以提供评估第Ⅷ神经和高位脑干水平同步化的能力。

3.3ASSR 稳态振幅和/或调频音和调制的噪声可以用于诱发“稳态”听觉反应。其发生机理在于神经反应“跟随”调制频率,而耳蜗的整合能力决定对载波频率的反应。因为ASSR产生的神经反应决定于调制频率,在70 Hz或更高速率时,ASSR反应来源于脑干,当调制频率等于或低于40Hz时,ASSR反应来源于皮层(但使用高调制频率时,皮层的作用不能完全被排除,这可能与发育相关)。高调制频率的ASSR最初用于评估婴儿和小儿的纯音听阈,特别是那些有高危因素听力损失的患儿。在过去的15年中,很多报告集中于纯音听阈和ASSR反应阈的相关性研究,ASSR可对听阈做出较好评估,特别是那些中度或更重的SNHL,但并不适用于ANHL,ANHL患者即使ABR缺失,ASSR也可能引出。考虑到两者共有的神经发生源,这一结果是矛盾的。ASSR引出而ABR缺失可能有两个原因,短声或短音与调制纯音的校准和有效刺激强度是不同的;更重要的原因可能是ASSR所用的记录方法对神经反应同步化的要求不像ABR那样严格。在ABR测试中,低于100 Hz的EEG的能量通常被滤掉,而ASSR使用的高通滤波截止频率通常在10 Hz或更低,尽管这可能记录到更少的脑干同步化反应,但却可以记录更多可以跟随调制频率的反应,在记录周期内进行整合叠加(通常叠加时间不短于1 000 ms,而ABR通常是10~20 ms)而获得反应波形。ABR缺失而ASSR引出可高度怀疑听神经病的存在,尽管这可能也受到换能器的限制,获得一个神经前反应(EOAE或CM)的测试对于诊断仍然是必要的。一个重要的发现是听神经病患者的纯音听阈和ASSR反应阈没有相关性,即无论纯音听阈如何,听神经病患者的ASSR反应阈在80 dB HL或更高(Attias et al,2006;Rance et al,1998;Rance和Briggs,2002;Rance et al,2005),ASSR反应阈不能用于判断ANHL患者的听力损失的“严重程度”。

迄今为止,还未见报道成人或小儿ANHL调制频率低于70 Hz的ASSR数据,在这些调制频率下,ASSR产生于皮层。ANHL的儿童和成人在ABR缺失时仍可以获得皮层诱发电位(这些研究在下文回顾),所以很可能低调制频率的ASSR也会存在。这种反应成熟的时间过程持续很久,至今还没有关于低调制频率的ASSR作为婴幼儿和小龄儿童功能发育的数据。Riquelme等(2006)获得了新生儿40 Hz的ASSR,然而,大龄婴儿和小龄儿童在这个频率上的ASSR不稳定(Stapells et al,1988)。直到了解更多神经发育对ASSR的影响,才有可能将它纳入到诊断和预后测试项目中来。

ASSR已经用于评估成人的时间处理能力(Purcell et al,2004),正常听力成人ASSR的调制频率从20 Hz慢慢转换到600 Hz。ASSR幅度和引出与几种时间处理的感知测量方法作对比,结果提示电生理方法和感知的方法之间有相关性。ASSR可用于评估时间调制转换功能,反过来,可以用于诊断ANHL也似乎是有道理的。至少,这种刺激模式以动态方式测试了听觉系统,它的结果与时间处理的感知测量相关。

3.4言语诱发脑干反应 Kraus等研发了评估言语刺激的脑干诱发反应的方法(Cunningham et al,2001;Johnson et al,2005)。辅音与元音结构(/da/)诱发的复杂波形类似于刺激信号的时域波形,这种波形有一个瞬态的启动(波Ⅴ),随后对元音共振峰有频率跟随反应。学习障碍的儿童及成人其言语声诱发的脑干反应与具有典型学习能力的人有显著性差异。

ANHL患者不大可能有辅音启动反应(波Ⅴ),因此他们的结果异常。他们的反应中是否有频率跟随(针对元音共振峰的)成分?频率跟随反应(FFR)是通过具有精细时间处理能力的神经元亚群体产生的,推测起源于脑干近脑端,很可能是在上橄榄复合体位置,因此能够跟随至少高于1 500 Hz的音调刺激的每个周期的时间。似乎是如果打乱第Ⅷ对颅神经位置的神经同步性,这些脑干神经元将会退化。然而,这些神经元编码了刺激的不同性能,从而可见click声或短音刺激的反应。所以FFR或言语诱发的ABR在ANHL患者中依然能够测试到。

4 皮层诱发电位:中潜伏期反应、CAEP、MMN和P300

Kraus等(1984)对7例“脑干功能异常”(即ABR缺失而听力损失不超过轻-中度)患者中的5例测试了听觉中潜伏期反应(MLR),患者中只有1例的1耳可引出MLR。这些患者均在镇静睡眠后进行测试,除了一名29岁的患者外,其余患者年龄均在12岁以下。由于内侧膝状体、丘脑网状核、听放射和初级听觉皮层等神经发生源尚未成熟,睡眠状态下儿童的MLR并不稳定。

丘脑和皮层的听觉诱发电位可能也给ANHL患者提供了听觉能力的信息。CAEP的必要成分P1-N1-P2产生于特定的初级听觉皮层,具体地说是产生于颞横回;海马回、颞平台和侧颞皮层可能也对P1成分有贡献。N1在听觉皮层水平有多个发生源,包括颞叶上部,对N1和对听觉注意功能有贡献。P2的发生源在初级听皮层和它的联合区域次级听皮层以及中脑网状激活系统,但用磁场反应来检测其活跃“中心”接近颞横回。另一个重要的CAEP失匹配负波(MMN)源自听皮层的颞上平面和侧后颞回。P300认知事件相关电位负责激活内侧膝状体、初级听皮层及其带状区、听联合、以及运动皮层。

Star等(1996)最初有关听神经病的10例病例报告中显示,所测的6人中有2人引出了MLR(尽管其中一人有“异常”的结果);在5名测试了皮层听觉诱发电位的患者中,3人有反应,有2人的结果不正常;其中6名患者还接受了视觉诱发电位测试且5人有正常结果;3名患者接受了P300的测试,且3名患者均有反应。

Kraus等(2000)提供了一个年轻成人ANHL的个案报告,包括综合性的心理物理测试和必备的皮层诱发电位,P1、N1、P2和MMN。尽管与听力正常成人的结果相比其潜伏期延长,但CAEP可引出;另外,/ba-wa/语音对比可引出MMN,而/da-ga/则引不出MMN,其结果与患者的心理物理学表现是一致的;CAEP对于患者听觉能力的细微差异是敏感的;尽管她有正常的听力图且在安静条件下的言语感知良好,但在噪声环境中的言语感知却很差。

Michaelewski等(2005)报道了联合采用电生理和心理物理方法测试时域分辨能力。14例年龄在9岁到60岁之间的ANHL参加测试,受试者言语感知能力在0%到100%之间。所有患者接受了噪声中时间间隔探测,间隔分别为2、5、10、20、50 ms,采用相同持续时间但有差别的刺激信号,获得患者强制性和认知性CAEP的潜伏期和幅度。在被动倾听的测试条件下,14例患者有7例引出反应波形;在主动倾听条件下,引出反应的患者为11例,其中包括2例极重度以上听力损失患者。相对于对照组,ANHL患者组平均间隔探测阈值较差,约为6倍(3 ms vs 18 ms)。强制性和认知性CAEP成分相对于对照组延长,但在心理物理测试获得的间隔探测结果和电生理测试结果之间存在较好的相关性;间隔探测与言语感知(speech perception)能力也存在相关关系,3例言语感知(speech perception)得分最高(>80%)的患者可识别5 ms的时间间隔,言语感知(speech perception)得分较低(<10%)的患者只能识别30 ms甚至更长的时间间隔。在得分介于两者之间的患者中,两个指标之间没有系统的相关性。

Rance等(2002)报道对18例ANHL患者和SNHL对照组患者使用低频纯音(400 Hz)、高频纯音(3 000 Hz)和言语进行了CAEP测试。SNHL组患儿中,纯音信号100%引出CAEP,最小为20 dB SL的言语信号下引出反应者超过90%。ANHL组仅有60%患儿引出CAEP,但引出者的波幅和潜伏期都与年龄相匹配的对照组患儿无异;引出CAEP的ANHL患儿言语识别得分显著高于未引出者,助听器对他们也是有效的。CAEP的引出证明,尽管在低级听觉系统的输入存在异常,这些ANHL患儿仍有残存的听神经功能对言语感知(speech perception)起作用。这些结果也提示CAEP引出与否可能成为ANHL患儿预后的一个指标。

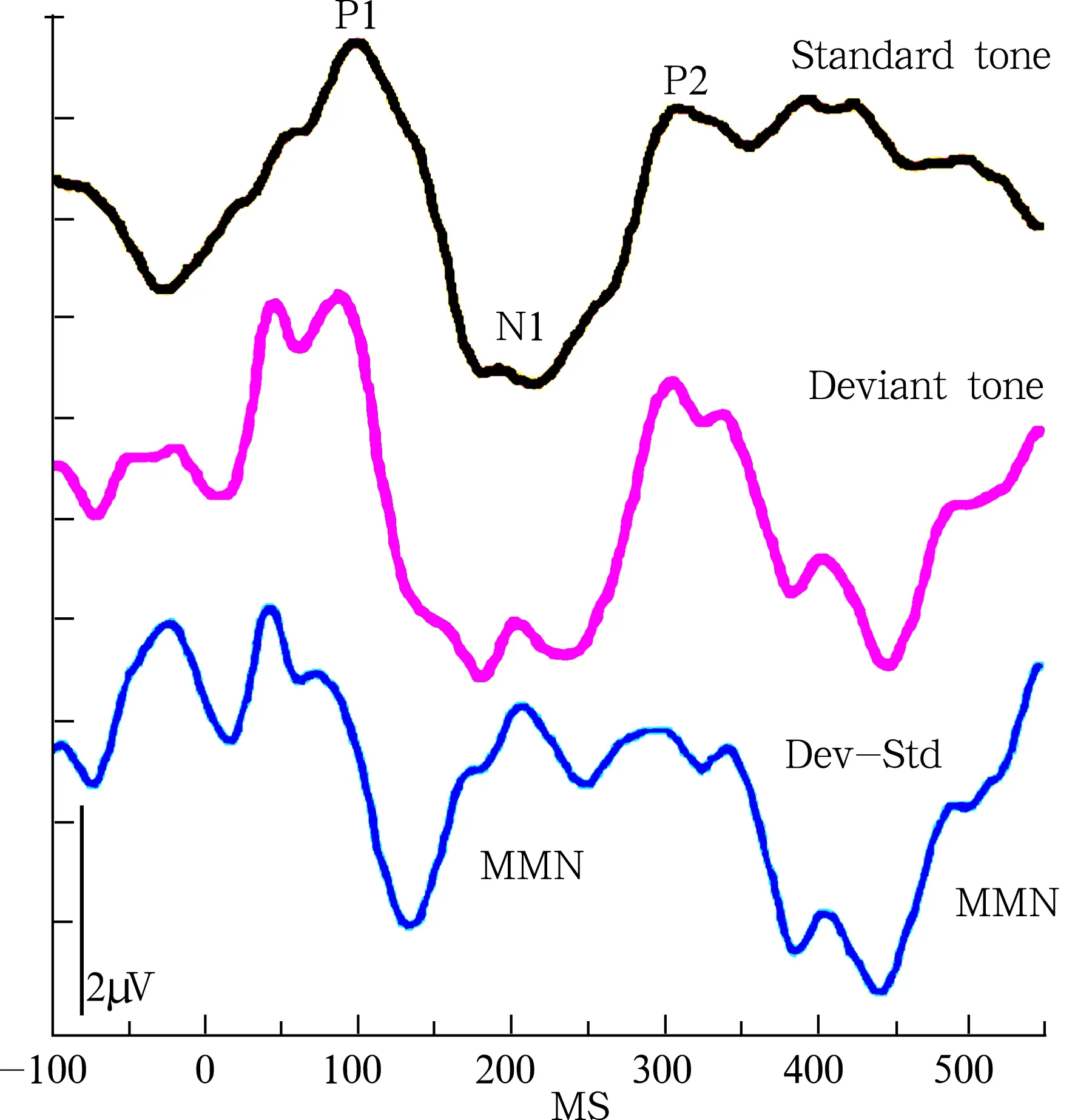

在Rance等(2002)的测试对象中,一部分患儿还接受了失匹配负反应MMN测试(2003)。该测试假设MMN的出现与言语识别能力之间存在相关性,其测试采用了oddball刺激模式,分别与言语测试项 [dad] 和 [bad] 以及400 Hz和440 Hz低频纯音进行对比,最后纳入数据分析的对象均为引出可识别CAEP反应波形(P1-N1-P2)的患儿。同样,仅有对异常刺激信号有反应超过60次的患儿数据纳入分析。表2列出了SNHL组和ANHL组的反应特征。

Table 2 Number and ages of children who had MMS tests

图1

图1显示了纳入分析患者的言语感知(speech perception)得分与平均纯音听阈之间的函数关系。对于能够引出P1-N1-P2的患儿而言,ANHL患儿言语感知(speech perception)得分与SNHL患儿得分接近,除一例外,言语得分与纯音听敏度损失相一致。ANHL平均言语言语感知(speech perception)得分为57%,SNHL组为62%。

MMN反应基于统计学标准进行判定。首先,计算标准刺激(常刺激)和异常刺激引出反应的方差,然后,使用点对点t检验比较两者引出的确定的显著负反应。判断一个MMN反应引出的标准是在25 ms的测试周期中,t检验的P值小于0.01。

SNHL组,用纯音测试全部患儿均引出MMN;用言语信号测试11例中有10例引出MMN。ANHL组中,9例患儿仅有4例对纯音测试信号有反应,2例对言语测试信号有反应。引出MMN(对纯音和/或言语信号)的ANHL患儿平均言语识别率为84%,未引出MMN的ANHL患儿平均言语识别得分为42%。SNHL组的平均得分为62%,其中7例得分低于60%的患儿使用纯音引出了MMN反应。

SNHL组患儿的平均年龄较ANHL组大10个月,但这个年龄差别相对于组内的变异而言并不具有统计学的显著性差异。引出MMN的4例ANHL患者年龄分别为6、48、80和90个月。由于本研究中1例6个月的患儿引出了MMN,故患儿年龄对于能否引出MMN不是关键因素。尽管CAEP在近二十岁时才成熟,MMN仍可以在婴幼儿中记录到(Morr等,2002)。 ANHL组患儿的平均纯音听力损失为63 dB HL,SNHL组为78 dB HL,引出MMN的ANHL患儿PTA变化范围为48~65 dB HL,而在SNHL组中,有9例患儿PTA超过65 dB HL却引出MMN。SNHL患儿的纯音听敏度对于MMN并不是一个制约因素。

该研究还对MMN的起始、终止潜伏期以及持续时间进行了分析。有时会出现两个对于异常刺激的明显负反应时期。无论是ANHL还是SNHL,MMN的潜伏期和持续时间变异都很大,不易辨认。第一个明显负反应的起始潜伏期大约为125~175 ms。图2是一名ANHL患儿对于标准和异常刺激的MMN反应波形。

图2

综上所述,90%以上SNHL患儿都可引出MMN,ANHL患儿的MMN引出率在50%以下;能够引出MMN的ANHL患儿言语感知(speech perception)得分高于未引出者;年龄和纯音听敏度损失不是决定MMN能否引出的关键因素;SNHL患儿的PTA总体上差于ANHL患儿,但MMN却几乎全部能够引出。此外,SNHL患儿中言语感知(speech perception)得分较差但能够引出MMN者,其得分仍然优于ANHL组平均水平。

研究结果支持强制性CAEP(包括MMN)的引出与否与ANHL患儿言语感知(speech perception)结果具有相关性的结论。MMN可被视作皮层前听觉分辨能力的指标,ANHL患儿如果能够引出MMN,则表示声学特征在皮层水平能够被编码,有助于实现言语识别。

婴幼儿和儿童的皮层诱发电位可以在醒觉状态下通过阈上被动方式获得(Wunderlich等,2006),因此在临床评估中非常有用。测试信号可以是纯音和言语信号,特别是某些言语信号可能与言语的声学波形特征相关。Pearce等(2007)利用这一特性使用CAEP对2例被诊断为ANHL的婴儿进行了测试并对结果加以利用,其中1例患儿言语刺激能够引出CAEP,这一结果被用于调整助听器放大精度;另外1例患儿在助听前和助听后条件下言语测试项均未引出CAEP,这促使医生决定对该患儿进行人工耳蜗植入。CAEP的结果能否被用于估计婴幼儿的听力尚待研究,如果可行,对于那些无法用ABR估计听阈的患儿而言尤其有用,目前亚利桑那州的AHEAD实验室正在从事此项研究。

Sharma等2005年报道了对1例CI植入者进行的电诱发CAEP测试,这也是迄今为止唯一一例报道。使用电刺激能否在那40%未引出声刺激CAEP的ANHL患儿中引出CAEP?电诱发的CAEP与言语测听结果之间是否有相关关系?Firszt和同事(2002)发现电刺激MLR(不是CAEP或ABR)的阈值和幅度在语后聋成年患者中与言语识别结果之间存在统计学意义上的显著相关性,3例未引出电刺激MLR和CAEP的患者言语识别得分较低(<10%),但能引出电刺激MLR和CAEP的患者言语感知(speech perception)得分从15%到85%不等。由于ANHL患者中声刺激CAEP与言语感知(speech perception)得分之间的相关性强于SNHL患者,我们有理由建议对此类患者行电诱发MLR和CAEP测试。

5 结论和发展前景

我们仍然需要研究所使用的很多电生理检查手段的敏感性和特异性,包括言语声的ABR、低调制频率ASSR(作为一个时域调制转换功能测试)、清醒时被动警觉状态测试的婴幼儿和小儿CAEP等等。同时,由于缺乏适合的评估心理物理学和言语感知能力评估手段,对于小于3岁的患儿ANHL的诊断也面临挑战。传统的言语感知测试方法需要至少2.6岁的语言年龄,1977年起视觉强化的言语辨别测试开始用于婴儿(Eilers等),但是仅限于实验室测试并没有应用于临床。以行为观察为基础的心理物理学提供关于婴儿听觉能力的信息,但这些方法并没有被用于听力损失的婴儿。Trehub和Henderson等(1996)使用以行为观察为基础的心理物理学的视觉强化方法测试了6月龄正常听力婴儿的时间间隔(gap detection)识别能力,并指出该指标与受试婴儿在18月龄的语言能力相关。心理物理学和电生理学的方法都可以被用来说明小儿的时间间隔(gap detection)识别能力,应该将其统一运用。

毫无疑问,婴幼儿的心理物理学测试对于很多测试者而言具有较大的挑战性,相对而言,调查问卷的方法仅需要系统地询问患儿父母关于婴幼儿听觉功能方面的问题,较为容易操作。婴儿-低龄儿的有意义的听觉整合量表IT-MAIS(Zimmerman等,2001)和早期听功能ELF测试(Anderson,2008)在临床上和科研中被用于评估婴幼儿的助听效果(人工耳蜗植入和/或助听器)。同样,早期言语感知(ESP)量表的语前部分(Moog和Geers,1990)描述也有助于对言语感知相关的听觉能力进行系统地观察。这些手段也可以用于ANHL研究来量化婴儿的基础功能性听力、监测治疗效果以及与电生理学的结果进行比较。

对听神经病电生理学的文献回顾显示,相关研究重点主要集中于AEP的缺失,而尚未做言语识别功能的研究,在某种程度上这会限制治疗的进程。患有听神经病的婴幼儿、儿童或成人不仅有CAP或ABR的障碍,还有言语感知的障碍。语音或言语声诱发的CAEP的功能性的意义是什么?植入后的EABR能起到什么作用? CM、SP、CAP、ABR和CAEP提供的电生理学信息很可能有助于区分不同亚型的听神经病。治疗前后的测试,至少结合安静和噪声下的言语感知能力测试,可为指导诊断和预后提供有价值的信息。