太极拳劲力发放过程的运动学分析

阳家鹏,向春玉

( 铜仁学院 体育系,贵州 铜仁 554300 )

太极拳劲力发放过程的运动学分析

阳家鹏,向春玉

( 铜仁学院 体育系,贵州 铜仁 554300 )

太极拳劲力的发放过程是以弧线的方式在旋转,不直接对抗用力,整个用力过程在不断地动态调整,不断变化方向。这种劲力的发放能调动各肌肉协调发力,使得肌肉发力的同步性、均衡性较好。

太极拳; 劲力; 运动学; 肌肉用力特征

近百年来太极拳健身的发展突飞猛进,然而其实战技巧,却在以同等的速度消失。在传承了几百年后,人们似乎更多地沉溺于太极拳哲学的韵意、健身养身理念及其华美飘逸的风度。如果对太极拳的技击技术不加以科学的研究,而让其自然流失,是非常令人痛惜的。本文借助高速摄像机对三维空间太极拳技击术运用的过程进行捕捉,运用表面肌电进行数据采集,并采用运动学方法进行科学的定量分析,以探索太极拳发力时的运动学和肌电特征。

一、研究对象与方法

(一)研究对象:以两名受试者左采右按的技术动作为研究对象。

(二)研究方法

1.文献资料法:通过阅读太极拳技法相关文献,确定左采右按作为测试动作。

2.测量法:运用两台Phantom v4.0高速摄影机对运动员的技术动作数据进行采集。

3.数据统计法:运用Microsoft Office Excel 2003办公软件对所获得的数据进行统计学处理。

4.对比分析法:将两名受试者的右肘、右膝关节角度变化及肌肉激活顺序、肌肉贡献率进行对比分析。

二、结果与分析

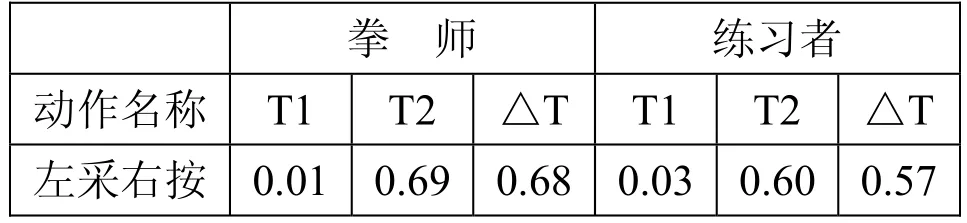

本文仅对发劲阶段进行讨论,将技术动作划分为T1、T2两时相。T1为右脚尖提至最高点,T2为右脚全脚掌落地,△T为发劲持续时间,即T2与T1的差值。如表1所示:

表1 发力阶段时间参数(单位:s)

(一)左采右按时的右肘、右膝关节角度变化分析

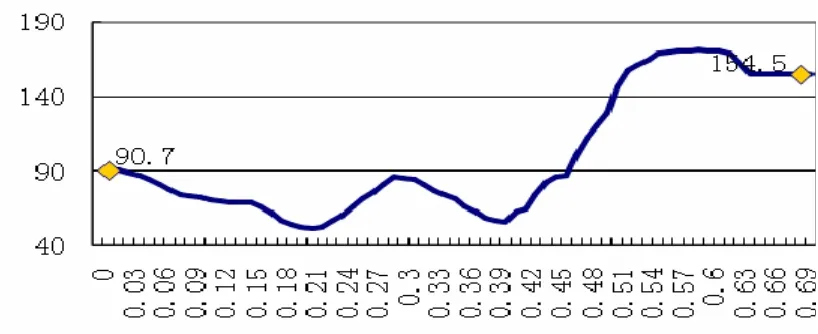

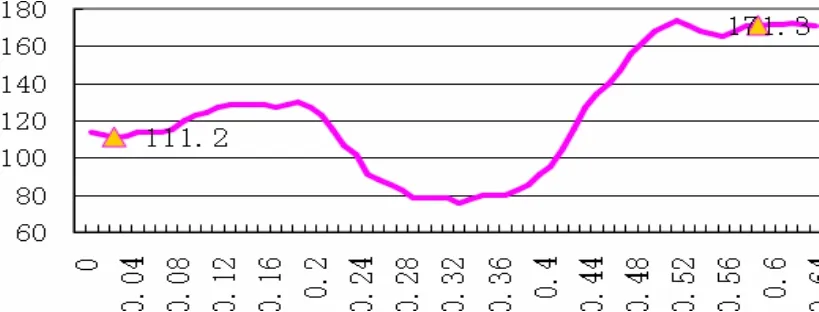

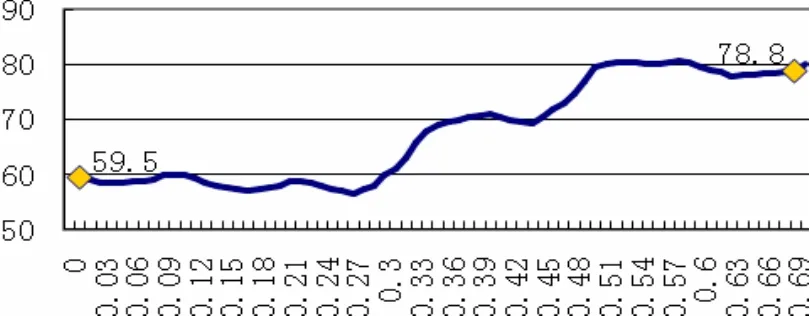

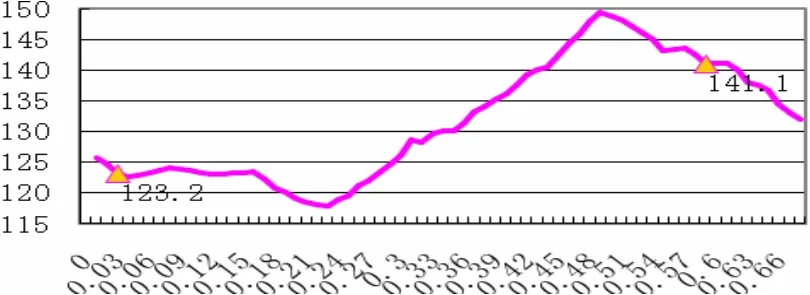

我们把拳师右肘关节的角度(见图1)、初练者右肘关节的角度(见图2)、拳师右膝关节的角度(见图3)、初练者右膝关节的角度(见图4)用图表示出来进行分析。

1.拳师右肘、右膝关节角度分析

由图1可知,曲线在0秒~0.22秒之间逐渐下降,肘关节角度逐渐变小。由图3可知,在0秒~0.27秒之间,曲线变化不大,即膝关节角度变化不大,但有变小的趋势。此阶段是发力的蓄劲阶段,此时通过转腰、屈肘,将对手进一步引进,破坏对手的重心,同时让对手的用力找不到力点,即所谓的“落空”。从图1的0.22秒~0.30秒阶段来看,肘关节角度变大,拳师右手发力推按,结合图1的0.30秒~0.40秒阶段可知,当对手用力对抗时,拳师立即屈肘回引,而不与之对顶,让对手没有着力点,使之落空。从图1可知,在0.40秒~0.58秒,曲线逐渐上升,拳师右肘关节逐渐变大。从图3可知,在0.27秒~0.57秒,曲线逐渐上升,右膝关节角度变大,说明拳师右腿蹬伸发力,从时间对比来看,腿的发力比手臂发力早,符合太极拳发力起于腿、转与腰、形于指的规律。从拳师的整个发力过程来看,其整个动作是连贯圆活的,拳师通过下肢、上肢各关节角度的变化来调整用力的方向,通过弧线、旋转的运动形式使对手的力量落空,找不到用力的力点,从而破坏对手的重心。

图1 拳师右肘关节的角度

图2 初练者右肘关节的角度

图3 拳师右膝关节的角度

图4 初练者右膝关节的角度

2.初练者右肘、右膝关节角度分析

从图2可以看出,在0.03秒~0.20秒,即开始发力阶段,右肘关节角度逐渐变大。由图4可知,曲线在0.03秒~0.23秒是逐渐下降的,初练者由于对太极拳发力技术掌握不到位,发力时容易用“拙力”,即生硬地推人,用太极拳的术语来说就是犯了“双重”。图2的0.33秒~0.51秒阶段,曲线呈上升趋势,图4的0.23秒~0.49秒呈上升趋势,膝关节角度变大,这一阶段是伸肘伸腿的发力阶段。初练者右肘关节从0.51s时开始趋于180°,没有回收过程,劲力中断,不能连续发劲。拳师在发劲结束时没有达到180°,而是发劲瞬间肘关节角度先接近180°,在发劲结束时小于180°。这些都体现了太极拳处处有弧形,动作以圆形、弧线方式

图5 拳师左采右按肌肉激活顺序

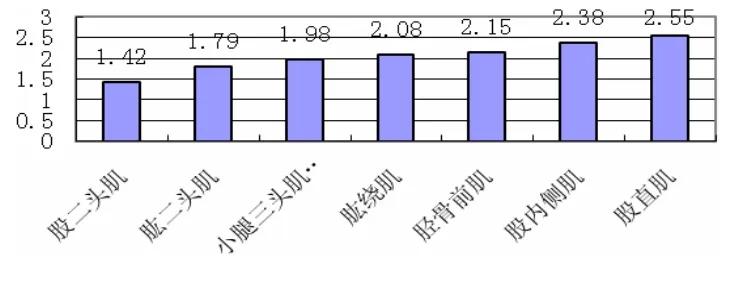

2.肌肉贡献率分析

由图7可知,拳师左采右按发力阶段,胫骨前肌的运动的特点。图2的曲线只有一次明显的起伏,说明初练者只有一次发力,而拳师有两次起伏,即两次发力。两次或多次发力说明:太极拳发力若遇到对手的对抗时,会立即变化用力的方向,而不与之对顶,这种变化是通过弧线或圆的方式来完成的。

(二)肌电学分析

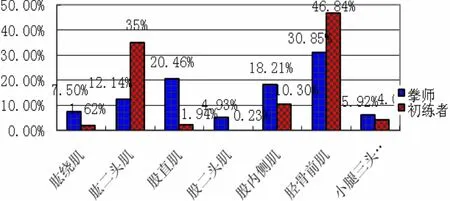

1.肌肉激活顺序

图6 初练者左采右按肌肉激活顺序

从图5、图6(纵坐标是各肌肉激活时间、横坐标是各肌肉)可知:拳师发力顺序为:胫骨前肌, 随后依次为股直肌、股内侧肌、肱二头肌、肱桡肌、小腿三头肌内侧和股二头肌。初练者发力顺序为:股二头肌、肱二头肌、小腿三头肌内侧、肱桡肌、胫骨前肌、股内侧肌和股直肌。贡献率也最高,为 30.85%。其余各块肌肉贡献率从大到小依次为股直肌20.46%、股内侧肌18.21%、肱二头肌12.14%、肱桡肌7.50%、小腿三头肌内侧5.92%和股二头肌4.93%。初练者发力阶段胫骨前肌的肌肉贡献率最高,为 46.84%。股二头肌仅为 0.23%,其余各块肌肉贡献率从大到小依次为肱二头肌 35%、股内侧肌10.30%、小腿三头肌 4.07%、股直肌 1.94%、肱绕肌1.62%。由数据可知:初练者下肢股二头侧肌和上肢肱二头肌先开始放电,胫骨前肌贡献度最大。而拳师胫骨前肌最先开始放电,肌肉贡献度最大。初练者显现出上、下肢以单块肌肉做功为主,而拳师上、下肢的肌群能够协同用力,且力来源于下肢,传递于腰腹, 最后达于上肢。拳师通过自身的全身整体协调发劲,从而避免了直接的局部肌肉对抗,使人体各肌肉协同参与到劲力发放的过程中,提高了所发力量的作用效果。的太极拳爆发力。由此可知,在整个击打动作链中,这种各肌肉同步调动以发挥作用的方式,既能保护击打者核心区的稳定,提高击打者自身关节的安全。又能比逐块肌肉单独发力产生更大的能量。

图7 拳师与初练者的肌肉贡献率

三、结论

(—)太极拳劲力的发放过程都是以弧线方式旋转,由旋转力或杠杆力来击打对方的薄弱环节。

(二)太极拳用力不直接对抗对手的用力,从而使对手找不到用力的力点,整个用力过程在不断地动态调整,不断变化方向,达到化解对手之力,引进落空而战胜对手的目的。

(三)太极拳劲力的发放能调动各肌肉协调发力,各肌肉发力的同步性、均衡性较好,能在瞬间爆发出强大的力量。

[1]张山.中国太极推手[M].北京:人民体育出版社,1999.

[2]顾留馨,沈家桢.陈式太极拳[M].北京:人民体育出版社,2003.

[3]乔彪.太极拳推手·劲法[J].少林与太极,2008,(8).

[4]王健.sEMG信号分析及其应用研究进展[J].体育科学,2000,20(4).

[5]温爱玲.24式太极拳下肢肌肉肌电特征分析[J].北京体育大学硕士研究生学位论文,2010.

[6]欧阳静明,王楚怀,王于领,张洲,缪萍,王玉娟,余秋华.太极拳特定动作下股内侧肌和股外侧肌表面肌电特征的研究[J].中国康复理论与实践,2009,(11).

[7]牛建华.太极推手各阶段技术动作的表面肌电特征[J].北京体育大学学报,2010,(7).

Kinematics of Physical latentForce Process of Tai Chi

YANG Jia-peng, XINAG Chun-yu

( Physical Department, Tongren University, Tongren, Guizhou 554300, China )

The process of release of Tai Chi impulsive force rotates through curve, not directly against the opponent’s force, constantly dynamic adjustment in the entire force process and changing the direction. Tai Chi impulsive release can coordinate muscle to mobilize the force, that the synchronization of muscle force and balance is better can burst instantly out powerful force.

Tai Chi; physical latent force; Kinematics

(责任校对 印有家)

G852.11

A

1673-9639 (2012) 04-0070-03

2012-04-05

阳家鹏(1979-),男,湖北荆州人,硕士,讲师,研究方向:民族传统体育学。

(责任编辑 郭玲珍)