论《机器人技术》公选课教学改革

周妍张然陈文

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

论《机器人技术》公选课教学改革

周妍张然陈文

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

为了适应现今社会对大学生要求不断变化,大学的培养模式也在不断改变。由单一型人才培养模式转变为复合型人才培养模式,在高等学校开设《机器人技术》公选课是势在必行的。根据理论和实践的教学经验,文章探讨了一种适应于公选课的《机器人技术》教学改革方案,具有一定的指导作用。

教学改革;机器人技术;公选课

纵观当今社会对大学生的要求,已经变得越来越苛刻,传统的单一型人才已经难以满足这种需求的快速变化,“文武兼备”的复合型人才势将代替传统的单一型人才[1]。所以,努力提高交叉学科课程的教学质量,不仅对各高校的进一步发展,而且对社会培养高质量的复合型人才具有双重意义[2]。为适应这种趋势,各大高校便涌现出很多工科类公共选修课供全校学生选修。

随着现代社会的高速发展,在科学研究中出现了大批新颖、交叉的研究领域和技术,例如新生物材料、生命科学、光机电一体化技术以及各类软科学等。机器人技术经过多年的发展,已经广泛地应用于各个领域。机器人是现代一种典型的光机电一体化产品,机器人的广泛应用,极大地提高了劳动生产率,提高了产品质量,降低了产品成本,减小了人的劳动强度,改善了劳动条件,扩大了人类认知活动的范围,我国机器人研制和应用以及机器人学方面的研究已有很大的发展,并取得了很多成果,机器人技术的飞速发展带动了机器人技术教学的发展。目前已经有很多学校将《机器人技术》这门课作为公选课,供全校各专业学生选修,其目的在于拓宽学生的知识面,全面提升学生的科学、人文素养和文化品位,开阔学术和社会人生视野,使其建立相对于传统知识结构更为宽厚、合理的知识结构,提高综合素质,增强学生的就业竞争力。《机器人技术》涉及机械、电子、计算机等多学科知识,是培养学生创新思维的最佳学科。但是,由于其理论性较强,从而使其在公选课的教学过程中难以开展。因此,在充分考虑不同专业学生选修该课程的理论基础不一致的情况下,能够既不失该课程的专业深度,又能够将《机器人技术》的学科精髓与不同学科交叉拓展,培养学生的创造性思维,改善学生的知识构成,探索出一种切实可行的教学模式势在必行。

1.合理安排教学内容

目前《机器人技术》公选课学时安排一般为34学时,较之作为专业课开设的课时略有减少。但是,公选课的目的是为了让不同专业的学生拓宽知识结构,提高学习兴趣,所以《机器人技术》公选课的教学内容不必面面俱到,只要能够涉及机器人基础知识、基本原理以及目前的机器人技术的前沿状态等方面的内容即可。因此要求能够精选教材,合理安排内容,突出重点,针对不同授课对象适当调节教学内容和深度,对有一定理论基础的理科学生可适当将授课内容安排的深一些,理论性相对强一些;对文科类学生应当将教学内容简化,做到能把一般的原理解释清楚即可,可适当增加授课内容的趣味性,从而能够吸引学生,做到因材施教。这样,无论来自哪个专业的学生均能在公选课中有所收获。所以,考虑到授课对象的特殊性,可以将教学内容大致分为三个部分:

(1)机械知识。机械是机器人的基础,机械设计的原理和规律也可以帮助学生创造出独特的机构。

(2)电子知识。机构可以“动起来”依靠的是电子知识,还可以利用简单的控制方法让自己的机器人作品生动起来。

(3)控制和程序。程序是人和机器交流的语言,是控制机器人的一条纽带。

2.教材建设

目前,《机器人技术》公选课的教学大纲仍然采用的是专业教学大纲,选用的教材也是比较专业的教材。为了满足文科、理科、工科兼修的状况,应重新修订专门的教学大纲,并针对新大纲,编制适合于公选课的教材。可以通过调研,了解学生对现行教材的意见,并根据本校的特点,组织相关人员重新编制适合于现阶段公选课学生使用的教材。具体要求如下:

(1)编制富有特色、符合公选课人才培养目标及教学大纲,要符合公选课教学规律和认知规律,注意素质教育,具有启发性,能够激发学生学习兴趣。要求实际使用效果好,能有效提高教学质量,有利于培养学生学习能力、实践能力和创新能力。

(2)教材要能全面准确地阐述《机器人技术》先进理论与概念,充分吸收本学科国内外前沿研究成果,能反映本校公选课特点,注重理论联系实际。

(3)坚持教材质量跟踪调查与信息反馈制度,定期检查教材使用情况,不断听取学生教师的使用反馈意见,不断修订教材。

3.教学方法及手段

《机器人技术》是机电一体化、机制、计算机应用等专业的专业课程,专业性较强。当作为公选课开设时,选修该课程的学生是来自于全校各个专业,包括理工专业的学生和文史、经济类专业的学生。显然,选修《机器人技术》的理工科学生具有较强的知识基础,能够迅速投入到专业内容的学习中去。但是,相当一部分来自文科专业的学生,他们本专业的课程可能与《机器人技术》相去甚远,相关的知识储备不够,所以很难迅速地过渡到该课程的学习中去,在学习的过程中也会遇到很多困难。这是因为文科生的思维方式是形象地,从行为上看表现为发散性行为[3],与《机器人技术》很强的逻辑性有所抵触。另外,大部分文科学生与工科教师的思维方式有冲突,如果不注意上述问题,就会造成教学效果不好、教学质量不高的后果。

因此在这门课的教学过程中,要顾及理工科学生和文科学生不同的背景和需求,教学内容和教学方法既要考虑到理工科学生对专业深度的需要,也要考虑到文科生对知识宽度的追求,避免出现“理工科学生感觉学不到东西”、“文科生提不起学习兴趣”的现象。教师要由简入繁、由浅入深慢慢过渡,要从最浅显、最根本的问题讲起,使学生对其有较全面的感性认识,多由一些生活中的实例给出直观的认识,在此基础上再进行深入的分析,从而使学生容易接受。要避免大量术语的堆砌,避免教学过程枯燥无味。可以通过以下手段改革传统教学模式:

(1)多媒体教学。通过多媒体手段改变传统教学模式,制作图文并茂、声像集成、动静配合的多媒体课件,并辅以视频和动画,将理论知识变得更加丰富多彩,可以使教学内容生动直观形象地表现出来,化抽象为直观,化繁为简。

(2)课堂讨论。多开展一些课堂讨论,让学生发表自己的意见和看法,也可以适当安排学生做一些小讲座,比如参与学校机器人协会的同学可以汇报一下近期的研究内容,也可以将自己的作品带到课堂上来展示给同学们看,充分调动他们的学习积极性。

(3)课程论文:通过一段时间的学习后,可以针对某个主题布置一些小论文让学生自己搜集一些资料,完成小论文。同时还能锻炼本科学生的科研能力,掌握一些科研方法。

(4)实践教学。《机器人技术》这门课作为公选课,它的实践环节大部分未纳入教学计划,即使开设了实验课,由于选课的学生基础参差不齐,人数众多,实验场地狭小等问题,也主要是以演示实验为主,学生缺乏自主动手能力的训练。因此应当适应的调整实验课教学模式,以取得更好的教学效果。近年来机器人仿真技术在机器人的研究中已经取得了广泛应用,仿真系统可实现机器人空间运动的仿真过程和机器人教学的示教仿真功能,因此可以通过计算机交互式使每个学生参与进来,达到动手实践的目的,使实验课真正发挥它的作用。

(5)课外活动。鼓励学生多参加一些相关社团活动,如机器人协会。多动手,多交流,可以为学校参加机器人大赛储备人才。

(6)分组学习。虽然文、理科学生在《机器人技术》公选课的学习中存在诸多差异,但恰恰可以利用这些差异,将他们分成若干学习小组,每个小组中既文科学生,也有理工科学生,让他们互帮互学,主要是通过理工科学生帮助文科类学生,提高他们的学习兴趣,让他们快速地掌握学习方法,从而学得更好。同时也能激发理工科学生学习热情,在帮助别人的同时巩固自己的知识,增强自身的能力。

4.质量评估体系的确定

目前《机器人技术》课程使用的质量评估体系仍采用传统的课程论文、开卷考试等形式,这对于公选课来讲是不合适的。一部分学生可能在上了几节课后,发现不易理解就不再认真听讲,或者抱着混学分的态度导致出勤率较低,甚至根本就不来上课。传统的评估方式不能公平、公正地评定学生的课程成绩,因此要找出一种客观公正的质量评估体系是很有必要。最后考试的成绩不适合作为学生最终的成绩,应当将平时成绩和实验成绩也纳入到评估体系中,并且要适当加大其在评估体系中的比重。之所以加大实验成绩和平时成绩的比重,是希望尽量避免学生混学分的现象,让学生知道单靠期末考试前临时抱佛脚是不行的,要把功夫下在平时。可通过以下模式改进质量评估体系:

(1)平时成绩。平时成绩的评定也不能完全依靠点名的次数,还要综合考虑其它因素,比如课堂讨论的发言、课后作业的完成情况以及平时做的一些小报告等都要被纳入平时成绩,实验成绩在总评成绩里面也要占适当比例,这样可以鼓励学生多动手,多动脑。对于参于学校机器人协会的同学,有作品的、有论文的都要在平时成绩中体现出来。因此可以将平时成绩定义如下:

平时成绩=到课率+课堂表现成绩+创新能力

其中到课率可由点名次数来确定,课堂表现成绩应该为课堂提问回答情况、课堂讨论发言、课堂报告等,创新能力为手工小制作作品、发表论文、参赛获奖等综合评定。

(2)实验成绩。实验成绩包括实验出勤率、操作能力、实验报告等

(3)期末考试成绩。期末考试试卷内容应包含两大部分,以区别于以往的考试试卷内容,一部分是闭卷考试内容,另一部分是课程论文,各占50%。闭卷考试内容主要考查学生的基础知识掌握情况,课程论文主要考查学生对本门课程的融会贯通能力。

(4)总评成绩。定义如下:

总评成绩=平时成绩×W1+实验成绩×W2+期末考试成绩×W3

其中 W1=0.4,W2=0.2,W3=0.4。

5.教改效果

对于上述改革方案的效果,我们以铜陵学院开设的《机器人技术》公选课为试点,尽可能地将改革的思路和设想贯彻到实际教学过程中去,以期获得良好的效果以及宝贵的经验。

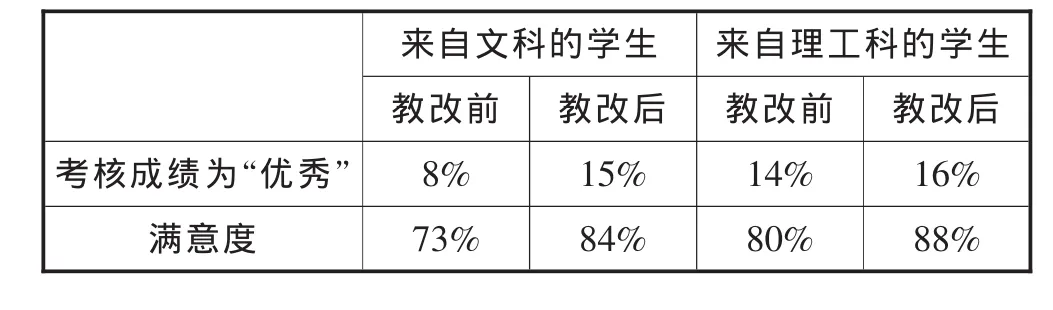

我们在教改过程中,除了教材改革稍有滞后,其余的内容均进行了尝试。教改前后效果的比较见表1。注:表中的百分数表示占总人数的百分比。

表1 教改前后教学效果及满意度的比较

从表中可以看出,学生的学习成绩有所提高,而且文科生进步更为明显。无论来自哪个专业的学生对课程的满意度都有所提高,学习的兴趣大大增强,能够学有所获,那么,选修公选课就不会再抱有“混学分”的念头了。当然,继续细化教改方案,探索教改措施对教改效果的敏感度,将是需要进一步研究的内容。

6.结束语

本文旨在探讨《机器人技术》公选课的教学改革,在总结以往教学经验和教学资料的基础上,充分利用学校教学资源,探索出切实一种可行的教材建设和理论课教学模式改革方案。并将实践教学引入公选课的教学,找出一条适应不同专业不同基础学生的实验教学模式。教改前后效果的比较说明了该模式的有效性和可行性。当然,在今后的教学过程中还要不断的探索改革的途径,其最终目的就是试图让每个学生都能走出去、动起来,提高教师“教”的质量和学生“学”的质量,构建一套科学合理的质量评估体系,从而全面提高《机器人技术》公选课的教学质量。

[1]兰继红,虞春生.浅谈文科实验室建设[J].实验室研究与探索,2006,11(25):1467-1468.

[2]赵文华,程莹.美国促进交叉学科研究与人才培养的借鉴[J].中国高等教育,2007,(1):61-63.

[3]陈琦,刘儒德.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2001.

[4]崔世钢 等.机器人与教育改革[J].机器人技术与应用,2000,(4),16-17.

Discussing the Teaching Revolution of Robotics Technique Open Courses

Zhou Yan, Zhang Ran,Chen Wen

(Tongling University,Tongling Anhui 244000,China)

To adopt the constantly change of college students’ demand in nowadays social;it’s accordingly changing on education mode of colleges and universities.It has necessary to set up Robotics Technique Open Course in colleges and universities,which in order to change unitary type mode of talents education into mixed mode.Based on the experiences of academic and practical education,this paper discussed a revolution programme of Robotics Technique Open Course,which has definite guiding effects.

teaching revolution;robotics technique;open course

G642

A

1672-0547(2012)01-0118-03

2011-11-23

周 妍(1979-),女,安徽铜陵人,铜陵学院机械工程系讲师,硕士,研究方向:数据分析与处理;

张 然(1981-),男,安徽铜陵人,铜陵学院数学与计算机科学系讲师,硕士,研究方向:群体智能,数据挖掘。

铜陵学院校级教学研究项目《新建本科院校基于开源教育软件的开放课程应用模式研究》(编号:JY0901006)成果。