省级财政文化支出的决定因素研究——基于2005-2007年中国省级面板数据的实证分析

颜学勇 周美多

(1.五邑大学,广东 江门 529020;2.电子科技大学,四川 成都 611731)

省级财政文化支出的决定因素研究

——基于2005-2007年中国省级面板数据的实证分析

颜学勇1周美多2

(1.五邑大学,广东 江门 529020;2.电子科技大学,四川 成都 611731)

公共文化事业对提升人们的幸福感以及促进社会的和谐发展非常重要。然而,对2005-2007年我国省级数据的描述统计发现,各省的财政文化支出占本省财政支出的比重较小且省际间差异较大。通过三因素文化支出模型的构建和省级面板数据的检验,实证分析结果表明一省财政文化支出的多寡主要受制于该省的财政能力,其次才是市场投资的推动,而公民文化需求的影响则最弱。这说明我国地方政府的财政文化投入离满足人们精神文化需求的目标还很远,应当引起决策者们的重视。

财政文化支出;公民需求;市场投资;财政能力

一、问题的提出及文献综述

文化是一种被人们创造出来用以感知、解释和表达他们周围社会关系的共享知识和准则体系。[1]它对于构建国家和地区认同非常重要,可以说文化是一个国家的灵魂。同时,文化也是一种特殊的准公共产品,具有显著的外部性、非排他性和非竞争性。它的公共属性取决于分享和认同它的人群范围。因此,政府有责任推动辖区内文化事业的发展。改革开放以来,伴随中国经济高速增长的是社会环境的巨大变迁。计划经济体制向市场经济体制的转型也逐渐扩大了原有社会的文化范畴。人们的物质生活有了较大的改善,同时也渴望更多更好的文化政策来满足他们的精神需求。然而,在社会转型的过程中,中国也同时经历了一个文化多元化、碎片化的过程。传统文化的地位在下降,而新的具有广泛社会认同基础的公共文化却还没有很好地建立起来。不管是在中国的城市还是农村,人们都渴望有更多形式丰富的文化设施和文化接收渠道。特别是在农村,农民能够参与的积极的文化活动更是少之又少,这导致了诸如赌博和迷信等不健康活动在农村地区的大行其道。

而导致文化资源匮乏的一个主要原因正是政府对文化事业的财政投入不足。从全国的角度来看,在“第六个五年计划”到“第十个五年计划”这段时间里,我国的财政文化支出占整个财政支出的比例下降了0.14%,由0.52%下降到了0.38%。[2]而在各个地方政府,情况也非常类似。数据表明,公共宣传和文化支出占地方政府总财政支出的比例也在减少,从1998年的1.08%下降到了2002年的0.85%。[3]此外,另一个必须引起我们重视的现象就是公共文化支出在省际间的不平衡。例如2005年,上海的人均文化管理费用是河南的11.8倍,是贵州的8.87倍。[2]因此,本文的研究问题:是什么因素导致了省际间财政文化支出的差异?

在现有的文献中,专门研究公共文化支出的文献相对较少,而实证研究则更少。Getzner对奥地利一个文化政策的公民投票做了案例研究。[4]他尝试探讨投票行为的地理、经济和政治等决定因素。根据他的分析,社区中的人口规模、社区与城市之间的距离、与收入有关的变量以及社区中的经济结构都对公民偏好的形成有影响。同时,他也对这一案例进行了时间序列分析,以找出公共文化支出的决定因素。“对1967年至1998年之间的财政文化支出作一个时间序列分析的目的在于以此为基础来从经济上测量公共支出 (主要从公共支出占国内生产总值的比例来测量)是否遵循了增长的路径”。这种方法强调了随着时间而发生改变的因素的重要作用,如经济状况。但是采用国家层面的数据忽略了国家内部不同地区之间的差别,同时运用时间序列分析也不如采用面板数据那样能为研究提供更为丰富的信息。

在国内,也仅有少量文献对我国的财政文化支出进行了研究。王广深和王金秀分析了中国文化产业的财政支出结构,指出我国财政文化支出存在着总量上的不足以及地区发展不均衡的状况。[2]运用回归分析,田存志和李慧的研究表明,文化、体育和新闻传媒部门的财政供养人员数量以及人均财政收入是决定财政对文化、体育和传媒事业拨款的两个关键因素。[5]但是在数据的运用上,他们仅采用了2002年到2004年的数据,方法上也只采用了回归分析,这使得研究过程中没有办法控制一些不会随着时间和地区变化而变化的“隐藏变量”并导致测量结果的偏差。因此,本文将运用2005-2007年我国省级(包括四个直辖市和五个自治区)面板数据进行分析,控制隐藏变量的影响,从而更加有效地测量造成我国不同省份财政文化支出差异的主要因素,并判断这些因素是否合理。此外,研究结果将有助于我们明确应当如何引导财政文化支出,从而促使公共文化的“公共性”得以体现。

二、地方政府的财政文化支出:2005-2007年的描述统计分析

(一)因变量的界定和测量

文化、体育和大众传媒等公共产品与人们的精神生活以及其他实践活动密切相连。在本文中,我们将文化、体育和大众传媒事业都归入广义文化事业的范围;将在这三方面的文化投入称为广义财政文化支出(简称文化支出),其人均值记为“gfce”,用“文体广播事业费”来测量,这也与当前我国的财政支出项目分类一致。

(二)2005-2007年的描述统计分析

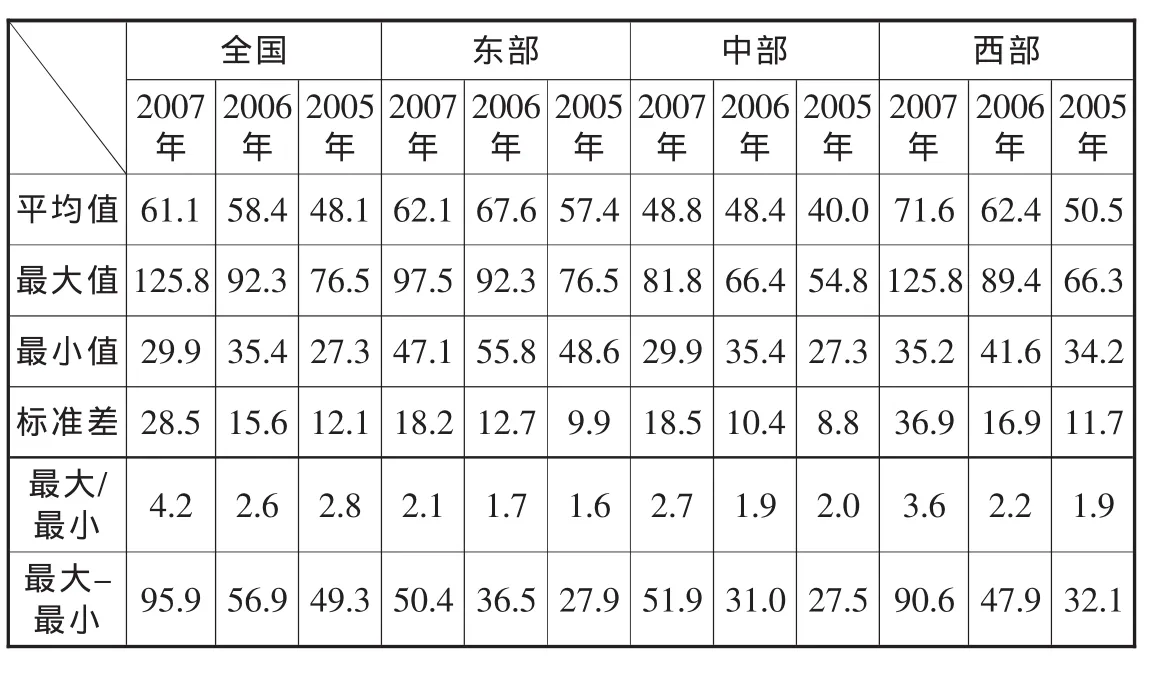

根据上面的因变量定义,我们对2005-2007年各省(自治区、直辖市)的人均广义财政文化支出进行了测量。由于篇幅有限,仅把一些描述统计值列于表1和表2中。在所有的地区中,三个直辖市北京、上海、天津以及西藏自治区的历年人均文化支出均远高于其他地区,见表1。例如,北京历年都是所有地区中人均文化支出最高的地区,其2007年人均值为328.35元,是最低省份河北省人均值29.89元的近11倍。西藏也是历年人均文化支出较高的地区,其2007年的人均值为254.59元,是最低河北省的8.5倍。除去这四个人均文化支出普遍偏高的地区之外,剩余27个地区间的人均文化支出仍存在着较大的差距。由表2可见,27个地区的人均文化支出的标准差从2005年的12.1元到2007年的28.5元,呈逐年上升的趋势。差距最小的2005年,浙江省人均文化支出76.5元为最高值,比最低的安徽省高出49.3元。分区域看,东部和西部地区人均文化支出的平均值高于中部地区,但中部地区的内部差异相对较小,而西部地区的内部差异则最大,这主要是因为西部地区中的宁夏、内蒙古、新疆、青海等少数民族聚居区的人均文化支出显著高于其他西部地区。

表1 2005-2007年北京、上海、天津和西藏的人均广义财政单位:元

表2 2005-2007年各省人均广义财政文化支出描述统计分析

三、分析框架:一个三因素模型

为了解释各省、直辖市和自治区之间人均财政文化支出上的不均衡现象,本文构建了一个三因素模型作为基本的分析框架。本文假设,一个省的财政文化支出的决定性因素主要是:公众需求、市场投资和财政能力三个方面。首先,理想的公共财政要求政府通过公共选择机制来满足公众的需求。因此,公众对文化产品和文化服务的需求是决定政府对文化事业直接或间接财政投入的首要因素。其次,利益集团的游说是政府财政投入的另一原因。全社会对文化产业的投资反映了文化在整个国民经济中的地位,反过来,文化产业的市场影响力也有利于相关利益集团游说更多的直接或间接的政府投入。最后,政府也需要“量体裁衣”,不管公众和产业的需求有多大,他们都必须依据其实际的财政能力来决定是否要顺应这种需求。所以,财政能力也是决定有多少公共支出会分配到文化事业的一个非常重要的因素。

四、计量模型、变量界定、测量方法和数据来源

为了便于统计分析,首先需要对分析模型进行操作化,界定和测量自变量并对因变量和每个自变量之间的关系作理论假设。

(一)计量模型

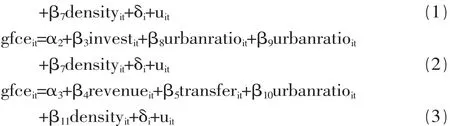

依据分析框架,我们列出三个计量模型如下。其中包括模型(1)——需求模型;模型(2)——供给模型;模型(3)——财政能力模型。

其中,i表示第i个省(或自治区、直辖市),t表示第t年,α为常数项,βi为各自变量的估计系数,δi表示地区效应,uit表示随机误差项。其他自变量的界定见以下部分。

(二)自变量的界定、测量和理论假设

1.公众需求

我们用两个自变量来表示公众对文化的需求:城镇居民文化需求,记为“urbanneed”;农村居民文化需求,记为“ruralneed”。这两个变量分别用“城镇居民家庭平均每人全年文化娱乐用品及服务支出”和“农村居民家庭平均每人全年文化娱乐用品及服务支出”来测量。从理论上我们假设,以上两个自变量的值越高说明公众对于文化的需求也就越高,政府在财政文化支出上的投入也会相应较高。

2.市场投资

市场投资记为“invest”,用“文化、体育和娱乐业的全社会固定资产投资”来衡量,取其值的自然对数。根据理论假设,市场上对文化事业的投资越多,就越能影响政府提高文化方面的财政支出。

3.财政能力

财政能力可以分别用两个变量来表示,一是省的人均自有财力,记为“revenue”;另一个是该省所获得的人均转移支付,记为“transfer”。这两个变量分别用各省的“收入合计”和“转移支付净值”来测量。我们的理论假设认为各省人均财政收入和各省所获得的人均转移支付对于促进各省的财政能力来说都是越多越好,进而才可能有更多的财政资源被分配到文化事业的建设过程中去。

(三)控制变量的界定、测量和理论假设

除了上述主要的自变量之外,我们引入了两个控制变量。一是城镇化水平,记为“urbanration”,用某省城市建成区面积同该省的辖区面积的比值来表示。另一个控制变量是辖区内的人口密度,记为“density”,用辖区人口和辖区面积的比值来表示。除各省辖区面积的数据来源于《新中国五十五年统计资料汇编》和净转移支付来源于《中国财政年鉴》之外,以上所有变量的数据均来自于《中国统计年鉴》。

五、实证分析结果

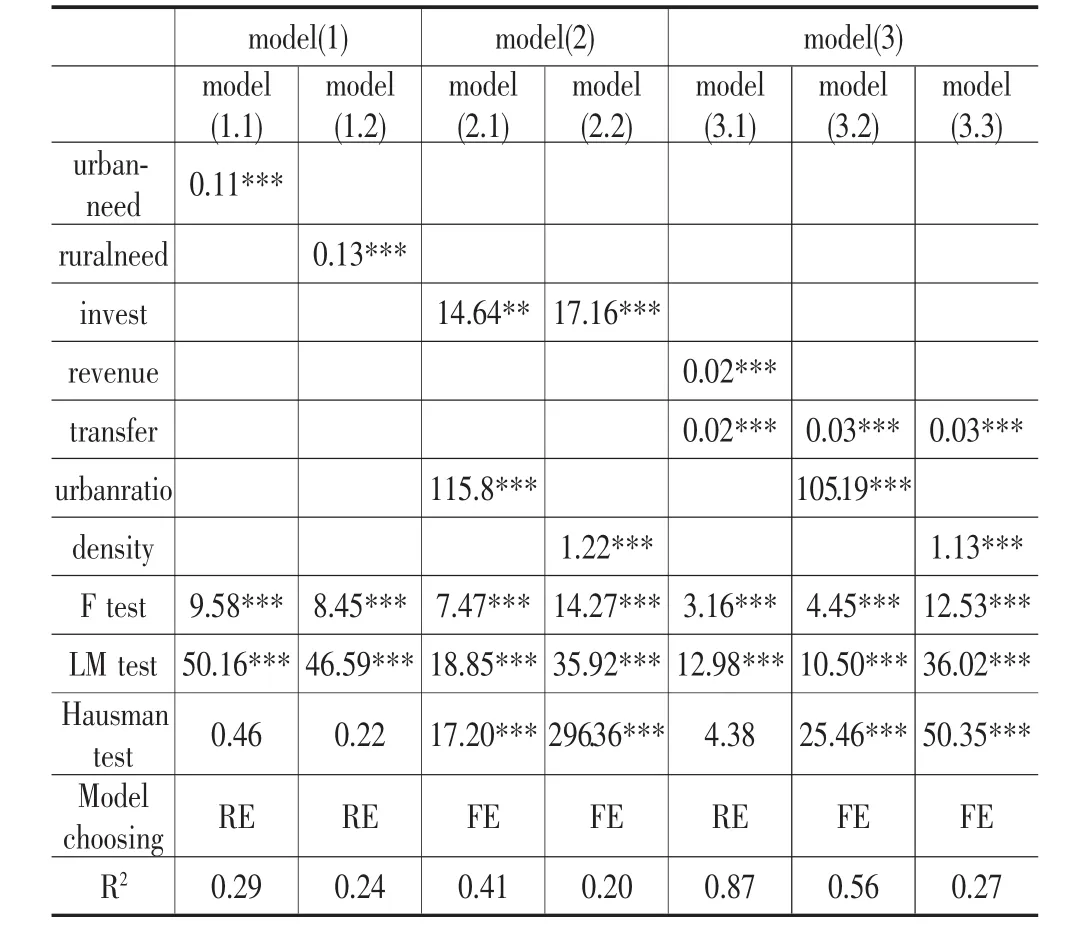

我们用2005-2007年各省、自治区、直辖市的相关数据建立了一个省级面板数据库。利用以上模型,我们尝试了不同的变量组合,以避免变量之间存在的共线性问题(即相关系数在0.7以上的变量不同时放入计量模型中);同时,我们将运用STATA软件对面板数据进行混合OLS、随机效应模型和固定效应模型检验,并通过F检验、LM检验和豪斯曼检验确定哪一个模型是最好的,由此我们可以得出最有效的估计系数β。具体的实证结果见表3。从模型的解释力来看,财政能力模型的解释力最高(model(3.1)的 R2是 0.87),供给模型的解释力其次(如 model(2.1)的 R2是 0.41),需求模型的解释力最弱(如 model(1.1)的 R2是 0.29)。 这说明,现有的政府文化支出还处于“量入为出”的境地,主要考虑的是财政的承受能力,而不是公众需求。同时,政府的文化支出对于“文化、体育和娱乐业的全社会固定资产投资”变量更为敏感,说明政府的文化支出相对于直接响应公民文化需求而言,更多地是受社会文化产业发展的拉动。这说明产业的游说力量是决定政府在既有的财政盘子内是否加大文化投入的一个重要因素,而公民诉求在现有的预算议程中发出的声音则是最微弱的。

表3 影响地区人均文化支出的因素分析

具体来看,model(3.1)显示一般预算收入和转移支付对财政文化支出的影响大致相当,β系数都约为0.02,说明转移支付的分配效应等同于一般预算收入,并没有向文化支出特别的倾斜,地方政府每增加1元的人均财力,人均文化支出仅增长0.02元。这和我们测得的观察期内文化支出占整个财政支出比重大致相当,仅有两个百分点略高。说明整个文化支出在预算分配里处于弱势地位,被边缘化的情况非常严重。即便产业游说对政府加大文化投入有一定影响,但从 model(2.1)和 model(2.2)看,这种影响也是较为有限的。变量lninvest的β系数保持在15左右,说明“文化、体育和娱乐业的全社会固定资产投资”增加为原来的2.7倍,财政的人均文化支出才仅增加15元左右,这可能尚不足以补贴一张电影票的钱。再考察 model(1.1)和 model(1.2),变量 urbanneed 的 β 系数为0.11,变量ruralneed的β系数为0.13,这说明城镇或农村居民家庭平均每人全年文化娱乐用品及服务支出每增加1元,政府的人均文化支出才增加0.1元左右。显然,文化消费还主要是一种私人消费,且对于消费能力更低的农村居民而言,政府也没有在文化产品的提供上承担更多的公共责任。最后,控制变量urbanratio和denisty也表现出对因变量显著的影响。Urbanratio的β系数在110左右,说明城镇面积占辖区面积的比重每增加一个百分点,则政府的人均文化支出增加110元左右,这显示出城市化进程对公共文化支出增长的强大推动作用。同时,denisty的β系数在1.2左右,说明每平方公里增加一个常住人口,则政府的人均文化支出将增加1.2元左右。这说明文化产品呈现出一种显著的“人气效应”,人口密集度越高,对文化产品的需求量会递增,从而抵消掉产品成本的递减效应。

六、结论和政策建议

本文对2005-2007年各省、自治区、直辖市的广义人均财政文化支出进行了测算和统计分析。实证结果表明,各地方的人均文化支出均处于较低水平,占整个财政支出的两个百分点左右。同时,各地区的人均文化支出差距也较大,地区发展很不均衡。而在影响地方文化投入的因素中,财政能力的制约是居于首位的。如同在个人消费行为中人总是在满足安全、物质层面的需求之后才追求精神层面的享受一样,在财政能力有限的情况下,地方政府的预算分配也会更倾向于基础教育、公共卫生、社会保障等保护性的福利支出,而文化支出则处于“意思意思”的状态,不管是一般收入还是上级的转移支付都没有给予它更多的重视。

文化支出并不被视为当前非常紧迫的支出,它被看作是一种“装饰性”的支出,当地方财政收入大幅增加,或地方的城市化进程加速后,文化支出作为一种提升地方品味的支出才会有所增加。文化,作为一种社会化了的价值观,和社会网络的稠密度有着紧密的联系,人口密度越大,城市化进程越高的地区,对文化产品的需求也就越丰富多彩。但这不意味着政府应该放弃地方在发展过程中的公共文化支出责任,因为公共文化产品涉及主流价值观的传递以及国家和地区认同的形成,精神文明的建设同物质文明的建设一样是构建和谐社会的重要基石,缺一不可。事实上,少数民族地区的人均文化支出普遍偏高,就是得益于中央转移支付的大力支持。只是从城乡二元结构来看,政府没有表现出对农村公共文化支出的特别倾斜,这很可能造成农村居民由于自身消费能力有限,无法更大程度的分享社会精神文明发展的成果,反过来又制约了农村的进一步发展。

此外,从文化产业对政府文化支出的影响来看,同社会保障、医疗保险等直接偿付到人的福利开支相比,文化产品尤其是公共文化产品的确具有很强的共享性,且大部分具有建设周期长、成本高、见效慢的特点,在企业缺位的情况下,政府财政投入加以扶持是值得肯定的,只是政府对文化产业的扶持尚未能显著转换成对公民需求的满足。综上,基于前文的分析,对未来地方政府如何利用财政资金抓好文化事业建设提出两点政策建议:首先是在财政能力有限,支出竞争激烈的约束条件下,最大限度地利用好为数不多的公共文化资金,集中投入到文化基础设施和人才贮备的建设当中;其次要做到城乡有别,在城市尽量利用产业政策来引导市场的文化投入,而把更多的公共支出投入到农村的文化事业建设当中。唯有如此,才能让更多的人享受到社会进步带来的精神福祉。

[1]Lederach J.Preparing for Peace:Conflict Transformation across Cultures[M].Syracuse.NY: Syracuse University Press,1995.

[2]王广深,王金秀.我国文化事业财政支出结构的优化分析[J].华东经济管理,2008,(5).

[3]周正兵.发展我国文化事业的财政政策研究[J].中国总会计师,2005,(12).

[4]Getzner M.Exploring Voter Preferences in Cultural Policy:A Case Study for Austria[J].Empirica,2004,(31).

[5]田存志,李慧.地方政府文化体育传媒标准财政支出测算研究[J].思想战线,2006,(6).

The Determinants of Provincial Public Expenditure on Generalized Culture Undertaking——An Analysis of Provincial Panel Data in China:2005-2007

Yan Xue-yong1,Zhou Mei-duo2

(1.Wuyi University, Jingmen Guangdong 529020,China;2.University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu Sichuan 611731,China)

Public cultural undertaking is very important to the social well-being and the integrated development of our society.By using panel data from 2005 to 2007 of provinces in China,this paper tries to figure out what are the main factors that decide fiscal expenditure on cultural undertakings of local governments.Empirical analysis shows that the disparities of cultural undertakings among provinces were very apparent.The most decisive factor that decided the fiscal expenditure on generalized culture undertaking was the fiscal capacity of a local government.The second factor was the amount of market investment.But the analysis shows that the fiscal culture expenditure didn’t respond to civic demand of cultural products significantly.So the decision makers should pay more attention on this phenomenon and satisfy the civic demands for public culture goods.

cultural expenditure;civic demand;market investment;fiscal capacity

F812.45

A

1672-0547(2012)01-0010-04

2011-10-09

颜学勇(1982-),男,湖南攸县人,五邑大学经济管理学院讲师,中山大学政治与公共事务管理学院博士生,研究方向:社会政策分析;周美多(1982-),女,重庆江津人,电子科技大学政治与公共管理学院讲师,研究方向:公共财政。

2010年教育部人文社科研究青年基金项目《我国省内县际间财政均衡研究:经济、政治、法律的视角》(编号:10YJC810063),2009年中央高校基本科研业务费基础研究项目《分税制后省内县际间财政均衡的实证研究》(编号:ZYGX2009J120),2010年五邑大学青年科研基金项目《广东省农村公共文化服务的现状与未来发展研究》成果。