国外企业吸收能力的研究述评和展望

刁丽琳,朱桂龙,许 治

(1.华南理工大学工商管理学院,广东 广州 510641;2.华南农业大学经济管理学院,广东 广州 510642)

国外企业吸收能力的研究述评和展望

刁丽琳1,2,朱桂龙1,许 治1

(1.华南理工大学工商管理学院,广东 广州 510641;2.华南农业大学经济管理学院,广东 广州 510642)

随着技术创新的开放度增加,吸收能力作为企业获取外部知识的理论工具而备受学术界的青睐。尽管企业吸收能力的相关研究堪称丰富,但许多学者对该领域仍存在认识的误区。为此,本文从企业吸收能力的概念及其发展历程出发,对它的前因变量、结果变量和实证测量等研究议题进行了系统的梳理,同时剖析了现有研究的不足之处,指明了未来的发展方向。

吸收能力;创新;文献综述

1 企业吸收能力概念的源起和发展

1.1 企业吸收能力概念的源起——Cohen& Levinthal的开创性研究

企业吸收能力的概念源于Cohen和Levinthal对企业R&D的研究[1]。他们在探索R&D于企业的作用时发现,R&D除了具有传统的知识创新功能,还有另一种鲜为人知的作用:增强企业消化和利用外部知识的能力。他们将其称为吸收能力,并赋予它正式的概念:企业识别 (Recognize)、同化(Assimilate)、利用(Exploit)外部知识的能力。

在1990年发表的论文中,Cohen和Levinthal将企业吸收能力重新定义为“企业评价(Value)、同化(Assimilate)和商业化应用(Commercially apply)外部新知识的能力”[2]。新增的知识评价能力除了指原有的知识识别能力之外,还包括企业对外部知识的价值判断能力。此外,Cohen和Levinthal还从个体认知的层面对R&D与企业吸收能力的关系作出了深刻的诠释:R&D活动使人们不断累积知识和经验,从而增强对新知识的记忆储存能力 (即知识获取能力),便于今后对该知识的回忆和运用。组织吸收能力是建立在个人吸收能力的基础上,但并非后者的简单加总,它还取决于组织内部的知识共享和沟通能力。

随后,Cohen和Levinthal在1994年的研究中再次完善了企业吸收能力的概念,增加了知识的预测(Forecast)能力[3]。他们认为,吸收能力不仅能帮助企业有效地利用新知识,同时也有助于他们预测技术发展趋势。为此,他们建立了一个垄断者吸收能力的投资模型,研究结果表明对吸收能力的投资可提高企业的技术预见力,使其把握市场先机。

1.2 企业吸收能力概念的发展

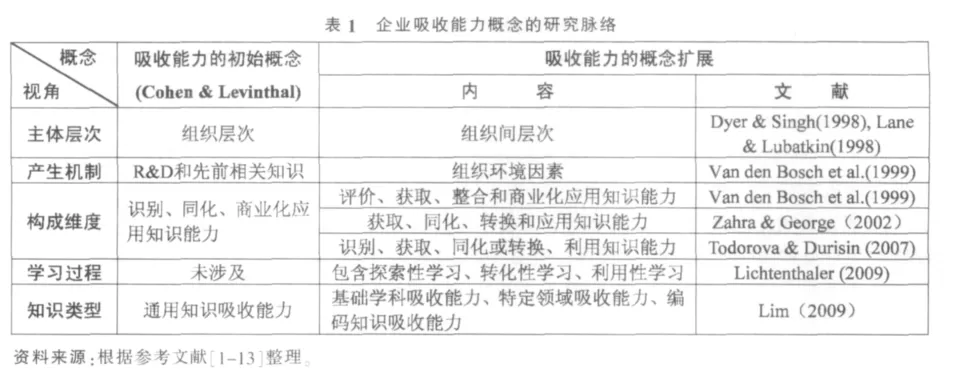

Cohen和Levinthal的开创性研究奠定了企业吸收能力的理论基础,尤以1990年的研究成果影响最为深远,此后研究者们围绕上述研究从主体层次、产生机制、构成维度、学习过程和知识类型等方面对企业吸收能力的内涵进行了不断地扩展和深化。

Lane和Lubatkin首先将吸收能力的主体从企业的单维层次扩展到知识源和知识接收方之间的对偶关系层次[4]。他们认为,吸收能力不仅取决于企业自身的知识储备,同时也与知识源的特征有关,是由学习双方的相对特征共同决定的,如技术和组织结构的相似性。这意味着,企业吸收能力具有伙伴专属特性,会随着学习双方相对特征的变化而变化,Lane和Lubatkin将其称为“相对吸收能力(Relative Absorptive Capacity)”。Dyer和Singh[5]与Lane和Lubatkin的观点不谋而合。他们几乎在也同一时间注意到企业吸收能力的伙伴专属特性,并提出了 “伙伴专属吸收能力(Partner-specific Absorptive Capacity)”概念,即企业从特定合作伙伴那里识别和吸收有价值知识的能力。

从产生机制的角度,Van den Bosch、Volberda、De Boer指出,Cohen和Levinthal将企业吸收能力作为R&D派生产物的观点过于狭窄,其他因素如组织结构和组合能力对培育企业的吸收能力也有重要的作用[6]。为此,他们对吸收能力的概念进行了补充,将它定义为企业评价、获取、整合和商业化应用外部知识的能力,强调组织特征对企业吸收能力的影响。Van den Bosch等人的研究突破了 Cohen和Levinthal对吸收能力产生机制的认识局限,从组织角度为它赋予了更广泛的意义。

Zahra和George则从构成维度的视角对企业吸收能力的概念进行了重新审视[7]。他们将Cohen和Levinthal的三维度概念扩展为四个维度,即企业获取(Acquire)、同化(Assimilate)、转换(Transform)和利用(Exploit)知识的动态能力,前两个维度又被称为潜在吸收能力,后两个维度称为实际吸收能力。实际吸收能力是企业创新结果的直接推动因素,潜在吸收能力则为企业提供了适应动态环境的战略灵活性和自由度。两者之比定义为吸收效率,吸收效率高说明企业获取和同化的知识被转换和利用的概率高,吸收效率低则意味着企业即使拥有潜在知识也难以实现最佳的知识收益。Zahra和George的研究被认为是企业吸收能力理论中的一个重要发展,许多学者正是以此为基础展开研究[8-10]。然而,Todorova和Durisin却对此提出了质疑[11],他们指出了该研究存在的三个问题:第一,Zahra等的吸收能力定义中遗漏了知识识别能力维度。Todorova等认为,对外部知识的识别和评估是知识吸收的起点,企业的知识识别能力并非与生俱来,而是要通过知识活动积累和发展起来的,它应作为吸收能力的首要维度予以考虑。第二,Zahra等提出的知识同化(Assimilate)和转换(Transform)是企业在面对差异度不同的外部知识时所采取的两种知识学习方法,它们是相互替代的过程,并不存在时间上的先后关系。基于以上两个原因,Todorova等认为将企业吸收能力定义为“识别、获取、同化或转换、利用知识的能力”更合理。第三,Zahra等提出潜在吸收能力、实际吸收能力和知识吸收效率的概念意义不大。如果知识同化和知识转换是替代过程的观点成立,那么上述概念都将失去存在的依据。即便不是如此,吸收能力的四维度模型(知识的获取、同化、转换和应用能力)也比二维度模型(潜在吸收能力和实际吸收能力)具有更好的构念效度和现实解释力,知识吸收效率以四维度模型为基础来测算也更为恰当。

从学习过程的角度,Lichtenthaler认为企业吸收能力包含探索性学习(Explorative learning)、转化性学习 (Transformative learning)和利用性学习(Exploitative learning)三个过程[12]。其中,探索性学习指对外部知识的识别和同化,转化性学习指对所吸收知识的保持和再生,利用性学习指对新知识的转换和应用。虽然以上环节在前人研究中均有提及,但Lichtenthaler从学习过程的角度对它们进行了独特的划分和组合,从而将吸收能力与学习理论有机地结合在一起。

此外,Lim提出了三种基于知识类型的企业吸收能力概念:基础学科吸收能力 (Disciplinary absorptive capacity)、特定领域吸收能力(Domain-specific absorptive capacity)和编码知识吸收能力(Encoded absorptive capacity)[13]。这样划分的意义在于,它们分别对应于技术发展的初期探索、中早期研发和晚期整合阶段,使企业的管理策略更具针对性,如加强与学术机构的联系可提高基础学科吸收能力,雇佣专业技能人员可提高特定领域吸收能力,与拥有相关嵌入知识的合作伙伴协作可提高编码知识吸收能力。

对企业吸收能力概念的研究脉络总结见表1。

2 企业吸收能力的前因变量

企业吸收能力是一个多层次的概念。Cohen和Levinthal认为吸收能力存在于三个层次:个人、业务部门和企业[2],Lane和Lubatkin将它进一步扩展至组织间[4-5]。对于企业吸收能力的前因变量,学者们主要从业务部门(即组织内部)、组织以及组织间三个层次开展研究。由于前两个层次的研究内容并无明显区别,本文将它们统称为组织层次,从组织和组织间层次对企业吸收能力的前因变量进行梳理。

2.1 组织层次的前因变量

在组织层次,企业吸收能力的影响因素可归纳为两大类:技术因素和组织因素。

技术因素最早受到人们的关注,主要包括R&D活动和先前相关知识。Cohen和Levinthal指出,学习的累积性和路径依赖性要求知识接受者在获取新知识之前具备相关的知识基础,以便在新旧知识之间建立起某种联系,促进对新知识的理解和吸收[2]。而R&D活动正是企业获得先前知识的重要途径。此外,企业还可以通过员工以往的实践活动和教育经历等方式获得知识储备。Muroveca和Prodan通过对西班牙和捷克创新数据的研究证实,企业内部R&D与吸收能力存在显著的正相关性[14]。Gupta和Govindarajan在研究跨国母子公司之间的知识流动时,发现子公司的吸收能力来源于它的先前相关知识[15]。Lenox和King用企业过去经营中的事件和相关实践活动衡量先前相关知识,发现它对企业的知识识别和利用能力有正向影响[16]。Giuliania和Arzab对意大利和智利酒业的研究表明,坚实的已有知识储备能够增强企业对外部知识的吸收能力[17]。

企业吸收能力的组织影响因素主要包括内部沟通机制、组织形式、组合能力和人力资源管理等。Cohen和Levinthal在提出吸收能力概念时,谈及了内部沟通对组织吸收能力的影响[2]。他们认为,内部沟通过多或过少都不利于组织的知识吸收,沟通过少将阻碍外部知识在部门间的流动,降低组织对知识的整合能力,沟通过多则会造成组织成员的知识结构趋于一致,对外界的异质性知识缺乏识别和评价能力。但Cohen&Levinthal并没有对组织因素作深入挖掘,也未因此改变吸收能力是R&D产物的基本论调。Van den Bosch、Volberda、De Boer的研究弥补了这个缺憾[6]。他们分析了企业组织形式(职能型、分部型和矩阵型)和组合能力(协调能力、系统能力和社会化能力)对吸收能力三个维度(效率、范围和灵活性)的影响。从综合效应来看,职能型组织阻碍吸收能力,矩阵型组织促进吸收能力,分部型组织没有明显的效应倾向,此外协调能力有利于增强吸收能力,而系统能力和社会化能力则因限制了知识吸收的范围和灵活性而总体呈负面影响。在此基础上,Jansen、Van Den Bosch、Volberda进一步探讨了组合能力对企业部门吸收能力各维度的影响[8]。实证结果表明,组织协调能力主要促进部门的潜在吸收能力,社会化能力主要促进实际吸收能力,系统能力的影响则略为复杂,它包含的正式化仅对部门实际吸收能力有作用,而常规化对潜在吸收能力和实际吸收能力均呈负面影响。Jansen等的研究弥补了以往学者过于注重知识的获取和同化,而忽视知识的转换和利用这一不足之处。此外,Minbaeva等从人力资源管理的角度指出,既然先前知识存在于个体之中,员工的能力、教育背景、工作技能和学习动机应能体现组织的吸收能力水平,员工的学习能力越好、学习动机越强,组织的吸收能力就越好[18]。Colin的实证研究表明,员工的年龄、教育水平和数量对吸收能力均有显著影响,员工年轻、教育程度高、15人以上的小企业尤其具有良好的吸收能力[19]。

2.2 组织间层次的前因变量

在组织间层次,学者们对企业吸收能力的研究主要基于知识源和知识吸收方在技术和组织上的相对特征。Lane和Lubatkin认为,学习双方在知识类型、薪酬制度、组织结构和问题解决方法上的相似程度决定了知识接受企业的吸收能力[4]。组织间的基础知识类似使企业具备知识鉴别能力,专业知识迥异则增加了外部知识的新颖度。薪酬制度和组织结构可被视为企业的知识处理系统,合作伙伴知识处理系统的差异越大,企业对新知识的同化能力越弱。问题解决方法则反映了企业运用知识的主导逻辑(Dominant logic),双方问题解决方法越相近,主导逻辑越匹配,企业对新知识的应用能力越强。在Lane、Lubatkin和 Lyles、Salk的研究基础上,Lane,Salk、Lyles从构成维度的层面提出了跨国子公司吸收能力的影响因素,其中知识理解能力取决于母子公司之间的信任、文化匹配性、知识相关性和业务相关性,知识同化能力取决于子公司的灵活性、适应性和正式目标,以及母公司的管理支持、培训和专业化,知识应用能力取决于子公司的商业策略和培训能力[20]。

综上所述,研究者们主要基于组织和组织间层次,从技术和组织角度研究企业吸收能力的前因变量。组织层次上,企业吸收能力的技术前因变量包括R&D活动和先前相关知识,组织前因变量包括内部沟通机制、组织形式、组合能力和人力资源管理等。组织间层次上,企业吸收能力的技术前因变量包括双方在技术基础、技术语言和问题解决方法上的相似性,组织前因变量包括双方在薪酬制度、组织结构、经营业务和组织文化上的相似性。

3 企业吸收能力的结果变量

对于企业吸收能力可能影响的结果变量,现有研究主要集中在组织间学习和知识转移、组织学习和创新绩效等方面。

3.1 企业吸收能力与组织间学习和知识转移

企业吸收能力在组织间学习和知识转移的研究中备受关注。不同于企业的其他内部能力,吸收能力强调对组织外部知识的获取和利用,这使它天然具有“外视型”特征。具备良好吸收能力的企业能够高效地识别和获取合作伙伴的有用知识,并成功地加以同化和应用,从而取得良好的组织间学习和知识转移效果。Lane和Lubatkin以合作双方在基础知识、薪酬系统、组织结构和问题解决方法上的相似度衡量企业吸收能力,结果表明企业的吸收能力越强,组织间学习的效果越好[4]。Chen通过对137个台湾企业联盟的研究证实,企业的吸收能力与组织间知识转移存在正相关性[21]。从更广泛的角度,Van Wijk、Jansen、Lyles采用回顾分析法(Meta-analytic Review)对1991—2005年美国19个顶级期刊中的75篇知识转移论文进行了分析,发现企业吸收能力被众多学者视为影响知识转移的重要因素,两者之间呈正相关关系[22]。值得注意的是,企业吸收能力与组织间学习和知识转移之间并非单向的作用,而是存在交互影响。Bowman和Hurry认为,组织间学习不断地缩小企业间的知识距离,使双方的技术基础趋于一致,反过来能够强化企业的吸收能力[23]。然而,技术过于趋同也可能导致知识缺乏新颖性而丧失价值,转而降低组织间学习和知识转移的动机[2,4]。

3.2 企业吸收能力与组织学习

相对而言,企业吸收能力与组织学习之间的关系较受忽视。在少数的研究中,Kim把企业吸收能力作为组织学习过程中的一个重要环节[24],而Autio、Sapienza、Almeida和Barkema、Vermeulen则认为它们是两个独立的要素,相互之间呈循环互动的过程:企业对特定领域的学习强化了它在该领域的知识基础,进而提高了组织吸收能力,而吸收能力反过来又通过引入新知识而促进更多的组织学习[25-26]。现有研究并未对吸收能力和组织学习的关系作深入探讨,如吸收能力如何影响组织内的知识创造,以及如何促进外部知识与内部知识的整合。造成这种局面可能有两个原因:第一,组织吸收能力的“外视型”特征使其拘囿于组织与外部的知识交流研究,而忽视了它在组织学习中的作用;第二,人们常将吸收能力等同于先前知识和R&D,从而限制了它的研究范围。如果把吸收能力看做一种广泛的动态能力,将有利于深入洞察它与组织学习之间的作用机制[27]。

3.3 企业吸收能力与创新绩效

吸收能力与创新绩效的关系几乎与生俱来。Cohen和Levinthal在提出吸收能力的概念时便基于这样的初衷:创新不仅来源于组织内部知识,还广泛依赖于外界的知识,对外部知识的吸收能力是创新能力的关键要素[1-2]。Lane、Koka、Pathak更具体地指出,知识最终要转化为有形的产品,企业吸收能力中的知识利用能力正是创新的关键步骤[27]。Zahra和George认为,包括知识获取和知识同化能力在内的潜在吸收能力是知识利用的前提,因此也应视为创新的必要条件[7]。Fosfuri和Tribo通过对西班牙企业的调查研究证实,潜在吸收能力 (以外部知识源衡量)对新产品销售收入有积极的促进作用[10]。Nieto和Quevedo的研究显示,吸收能力与企业的创新努力存在显著的正相关效应,同时吸收能力对技术机会和创新努力之间的关系具有调节作用[28]。与以上结论不同,Stock等在对计算机设备行业的调查中发现,吸收能力(以R&D强度衡量)与新产品开发绩效之间呈倒U型关系,大规模的R&D投入并不一定带来更高的产品开发效率,这符合学习的收益递减规律[29]。出现上述矛盾的原因可能是由于学者们对吸收能力的变量操作化存在差异。与组织间学习一样,创新与吸收能力之间也存在着交互效应:吸收能力有利于增加创新的速度、频率和规模,而创新产生的知识又反过来强化企业的知识基础,提高吸收能力。此外,从创新的类型来看,研究人员认为企业吸收能力主要促进渐进式创新,因为此类创新是在企业现有知识基础上作递增式改进,需要借助于外部的相关知识,而吸收能力正是企业学习外部相关知识的关键。相反,突破式创新往往远离原有的技术发展轨迹,以先前知识为基础的企业吸收能力对它并无太大的推动作用[27]。

4 企业吸收能力的实证测量

在对企业吸收能力进行变量操作化时,研究人员通常采取两种途径:一是将吸收能力看作理论指导意义上的虚拟构念,用它的前因变量作为替代变量间接测量,二是把吸收能力作为实质变量直接测量。

4.1 企业吸收能力的间接测量

在对企业吸收能力的间接测量中,R&D和先前相关知识是最常使用的替代变量。R&D指标主要包括三类:R&D支出、R&D持续性和R&D部门。其中,R&D支出的使用频率最高,它反映了企业的R&D努力程度。Lindsay和Normanx指出,学习者的努力程度越高,他对新知识的介入程度越深,在新旧知识之间所建立的联系就越紧密,知识吸收的效果也就越好[30]。在R&D支出指标中,研究人员主要采用R&D强度(R&D支出/销售额)[14,31-33]和R&D投入水平[34-35]来测量吸收能力。Becker、Peters和Oltra、Flor则认为,学习是累积的过程,具有路径依赖特性,短期的R&D活动可能导致学习半途而废,只有持续、系统地进行R&D投入才能真正培养企业的吸收能力[35-36]。为此,他们采用持续的R&D活动来表示吸收能力。此外,Becker、Peters和Veugelers指出,是否设立R&D部门是R&D强度的另一种体现,它在一定程度上影响了吸收能力的高低,因而也可作为吸收能力的替代变量[35,37]。另一些学者则从先前相关知识的角度测量企业吸收能力。先前相关知识来源于以往的实践经验、知识存量和员工教育经历等因素。Giuliania和Arzab采用了四个先前知识变量反映吸收能力,包括实验活动类型和生产工艺领域,拥有大学以上教育的员工数量,高等教育水平,员工工作时限[17]。Nicholls-Nixon使用的则是静态的先前知识存量指标,如专利数量、新产品数量和企业声誉等指标[38]。Escribanoa、Fosfurib、Tribó同时采用了R&D和先前相关知识指标测量吸收能力,包括R&D支出、是否设立R&D部门、是否开展R&D人员培训,以及科学研究人员占员工总数的比重[39]。

以上研究均是将企业吸收能力作为单维构念,另一些学者则从多维的角度对它进行间接测量。Lane和Lubatkin将企业吸收能力分为知识的评估、同化和应用能力,分别以组织间知识的相似性代表知识评估能力,薪酬体系和组织结构的相似性代表知识同化能力,问题解决方法的相似性代表知识应用能力[4]。同样,Lane、Salk、Lyles也用前因变量分别衡量企业吸收能力的三个维度[20]。Camisón、Forés在总结前人研究的基础上,基于知识的获取、同化、转换和应用能力四个维度开发了企业吸收能力的量表,每个维度所采用的操作化变量分别是:(1)知识获取能力变量:竞争性知识、对外开放度、R&D合作、技术能力的内部开发;(2)知识同化能力变量:技术同化、人力资源、行业标杆、知识传播、培训和职业参与度、知识管理;(3)知识转换能力变量:信息技术运用能力、更新能力、适应能力、科技信息交流、R&D整合;(4)知识应用能力变量:新知识利用、经验应用、专利开发、技术预见力[40]。

4.2 企业吸收能力的直接测量

对于企业吸收能力的间接测量方式,Muroveca和Prodan并不认同[41]。他们指出,以前因变量衡量吸收能力的前提必须是前者对后者有重要的因果预测作用,但验证这种因果关系势必面临一种尴尬:检验前因变量与以前因变量衡量的吸收能力之间的关系将陷入自我循环的怪圈。为此,Muroveca、Prodan借鉴Arbussa、Coenders[42]和Schmidt[43]的研究,提出了企业吸收能力的直接测量变量——企业对不同来源信息的重视和使用程度,包括供应商信息、客户信息、竞争者信息、大学信息、政府和非营利性研究机构信息、展会信息,其依据是:企业若要成功地将外部知识用于内部创新,它必须具备一定程度的吸收能力;企业使用的外部信息源越多,对它们的重视程度越高,说明企业的吸收能力越强。

总体而言,现有研究大多对企业吸收能力采取间接测量方式,直接测量方式是近几年才开始引起部分学者的注意,其内容和方法都还不够成熟。此外,多数学者仍将吸收能力作为单维构念进行变量操作化,完整涵盖变量各个构成维度的实证测量并不多见。

5 研究总结和未来展望

综观现有文献,企业吸收能力的研究成果堪称丰富。已有研究从学习认知的角度,揭示了企业获取外部知识资源的演化过程,识别和明确了决定企业学习绩效的吸收能力及其维度,同时对其影响因素和结果效应开展了理论和实证上的广泛探讨,这不仅为企业经营中的管理现象提供了有效的分析工具,同时也为企业增强知识吸收能力,进而提升组织间学习效果和创新绩效提供了有益的理论参照。但另一方面,我们也不得不承认,企业吸收能力的相关研究还存在一些不尽如人意之处,主要体现在理论和实践方面:

(1)从理论体系来看,现有研究对企业吸收能力的内涵尚未形成统一认识,缺乏概念层次之间的系统整合。吸收能力内涵的分歧主要体现在构成维度和产生机制方面。由前述文献分析中可知,以Cohen和 Levinthal、Zahra和 George和 Todorova和Durisin为代表的研究人员不仅在企业吸收能力的维度划分上不一致,而且对每个维度的内涵界定也存在差异[1,2,7,11],使后续研究缺乏统一的概念标准。在产生机制方面,大多数研究仍将企业吸收能力等同于R&D或先前相关知识,对组织影响因素不够重视[27],不利于人们对吸收能力的作用机制进行深入理解,也限制了它的普适性和研究广度。此外,从企业吸收能力的研究层次来看,现有研究关注组织和组织间的吸收能力,对个人吸收能力重视不足。组织吸收能力始于个人吸收能力,没有员工的知识学习,组织吸收能力无从谈起。现有研究对个人吸收能力的形成机制,以及它与组织和组织间吸收能力的系统关联,比如它如何聚合转化为组织和组织间吸收能力,个体特征如何影响后两者等问题缺乏系统思考。

(2)从企业实践来看,现有研究对企业吸收能力的实证测量不够科学全面,使企业在相关的管理实践中缺乏切实可行的决策指引。企业吸收能力是一个理论意义上的虚拟构念,必须通过构念操作化将它投射到现实世界才能形成对企业活动的具体指导。然而,现有研究在对企业吸收能力作构念测量时,常常忽视它的多维性质,以偏概全。从测量的内容来看,一类研究基于技术角度,用R&D和先前相关知识衡量企业吸收能力,此类研究占据多数;另一类从组织的角度,用组织结构、薪酬体系和员工特征进行测度。无论哪种测量方式,都难以全面涵盖企业吸收能力的内容。此外,从测量的维度来看,许多研究只考虑了企业吸收能力的部分维度。根据Lane、Koka、Pathak的文献统计,只有24%的研究测量了吸收能力的全部维度,16%仅考虑了知识获取维度,涉及知识同化和知识利用的只占2.1%和8.4%,其余35%在变量测度时未对吸收能力作维度划分[30]。缺乏科学的测度方法成为阻碍企业吸收能力由理论向实践过渡,进而指导企业管理实践的短板。

基于现有研究的不足之处,我国学者在未来研究中可以结合本土特色从以下方面展开:第一,突破传统研究对企业吸收能力的技术定位,注重从组织角度完善它的内涵,例如研究我国情境下的企业组织文化和社会关系网络在影响企业吸收能力中所发挥的作用。第二,在前人研究的基础上,根据我国企业的技术学习特征,探索合理的吸收能力维度构成,为本土研究提供科学的理论依据。第三,研究个人吸收能力的形成机制,如个人认知、领导力和学习动机对它的影响,探讨我国以关系为特征的社会网络中,个人吸收能力与组织和组织间吸收能力的相互转化机制。第四,结合我国企业的技术和文化特征,科学选取企业吸收能力的测量指标,注意从多维构念的角度出发,全面考虑技术和组织影响因素,谨慎涵盖所有的构成维度,以便为企业提供切实可行的实践指导。

[1]Cohen W.,Levinthal D..Innovation and learning:The two faces of R&D[J].Economic Journal,1989,99:569-596.

[2]Cohen W.,Levinthal D..Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly, 1990,35(1):128-152.

[3]Cohen W.,Levinthal D..Fortune favors the prepared firm[J].Management Science,1994,40(2):27-251.

[4]Lane P.J.,Lubatkin M..Relative absorptive capacity and interorganizational learning[J].Strategic Management Journal,1998,19(5):461-477.

[5]Dyer J.H.,Singh H..The relational view:cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage[J].Academy of Management Review,1998,23(4):660-679.

[6]Van den Bosch F.A.J.,Volberda H.W.,De Boer M..Coevolution of firm absorptive capacity and knowledge environment:organizational forms and combinative capabilities[J].Organization Science,1999,10(5):551-568.

[7]Zahra S.A.,George G..Absorptive capacity:a review,reconceptualization,and extension[J].Academy of Management Review, 2002,27(2):185-203.

[8]Jansen J.,Van den Bosch F.A.J.,Volberda H.W..Managing potential and realized absorptive capacity:How do organizational antecedents matter?[J].Academy of Management Journal,2005,48(6):999-1015.

[9]Rothermael F.,Thursby M..University incubator firm knowledge flows:assessing their impact on incubator firm performance[J]. Research Policy,2005,34(3):305-324.

[10]Fosfuri A.,Tribo J..Exploring the antecedents of potential absorptive capacity and its impact on innovation performance[J]. Omega,2008,36(2):173-187.

[11]Todorova G.,Durisin B..Absorptive capacity:valuing a reconceptualization[J].Academy of Management,2007,32(3):774-786.

[12]Lichtenthaler U..Absorptive capacity,environmental turbulence,and the complementarity of organizational learning processes[J].Academy of Management Journal,2009,52(4):822-846.

[13]Lim K..The many faces of absorptive capacity:spillovers of copper interconnect technology for semiconductor chips[J].Industrial and Corporate Change,2009,18(6):1249-1284.

[14]Muroveca N.,Prodan I..Absorptive capacity,its determinants,and influence on innovation output:cross-cultural validation of the structural model[J].Technovation,2009,29(12):859-872.

[15]Gupta A.K.,Govindarajan V..Knowledge flows within multinational corporations[J].Strategic Management Journal,2000,21(4):473-496.

[16]Lenox M.,A.King.Prospects for developing absorptive capacity through internal information provision[J].Strategic Management Journal,2004,25(4):331-345.

[17]Giuliania E.,Arzab V..What drives the formation of‘valuable’university-industry linkages?Insights from the wine industry[J].Research Policy,2009,38(6):906-921.

[18]Minbaeva D.,Pedersen T.,Bjorkman I.,Fey C.F.,Park H.J..MNC knowledge transfer,subsidiary absorptive capacity,and HRM[J].Journal of International Business Studies,2003,34:586-599.

[19]Colin G..Absorptive capacity,knowledge management and innovation in entrepreneurial small firms[J].International Journal of Entrepreneurial Behaviour&Research,2006,12(6):345-360.

[20]Lane P.J.,Salk J.E.,Lyles M.A..Absorptive capacity,learning,and performance in international joint ventures[J].Strategic Management Journal,2001,22(12):1139-1161.

[21]Chen C.J..The effects of knowledge attribute,alliance characteristics,and absorptive capacity on knowledge transfer performance[J].R&D Management,2004,34(3):311-21.

[22]Van Wijk R.,Jansen J.P.,Lyles M.A..Inter-and intra-organizational knowledge transfer:a meta-analytic review and assessment of its antecedents and consequences[J].Journal of Management Studies,2008,45(4):815-38.

[23]Bowman E.H.,Hurry D..Strategy through the option lens:an integrated view of resource investments and the incrementalchoice process[J].Academy of Management Review,1993,18(4):760-782.

[24]Kim L..Crisis construction and organizational learning:capability building in catching-up at Hyundai Motor[J].Organization Science,1998,9(4):506-21.

[25]Autio E.,Sapienza H.J.,Almeida J.G..Effects of age at entry,knowledge intensity,and imitability on international growth[J]. Academy of Management Journal,2000,43(5):909-924.

[26]Barkema H.G.,Vermeulen F..International expansion through start-up or acquisition:a learning perspective[J].Academy of Management Journal,1998,41(1):7-26.

[27]Lane P.J.,Koka B.R.,Pathak S..The reification of absorptive capacity:A critical review and rejuvenation of the construct[J].A-cademy of Management Review,2006,31(4):833-863.

[28]Nieto M.,Quevedo P..Absorptive capacity,technological opportunity,knowledge spillovers,and innovative effort[J].Technovation,2005,25(10):1141-1157.

[29]Stock G.N.,Greis N.P.,Fischer A..Absorptive capacity and new product development[J].The Journal of High Technology Management Research,2001,12(1):77-91.

[30]Lindsay P.H.,Normanx D.A..Human Information Processing[M].Orlando,FL:Academic Press,1977.

[31]Cantner U.,Pyka A..Absorbing technological spillovers:simulations in an evolutionary framework[J].Industrial&Corporate Change,1998,7(2):369-397.

[32]Rocha F..Inter-firm technological cooperation:effects of absorptive capacity,firm-size and specialization[J].Economics of Innovation&New Technology,1999,8(3):253-271.

[33]Grunfeld L.A..Meet me halfway but don’t rush:absorptive capacity and strategic R&D investment revisited[J].International Journal of Industrial Organization,2003,21(8):1091-1109.

[34]Leahy D.,Neary J.P..Absorptive capacity,R&D spillovers and public policy[J].International Journal of Industrial Organisation, 2007,25(5):1089-1108.

[35]Becker W.,Peters J..Technological opportunities,absorptive capacities,and innovation[R].Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe No.255,Augsburg,2000.

[36]Oltra M.J.,Flor M..The impact of technological opportunities and innovative capabilities on firms’output innovation[J].Creativity&Innovation Management,2003,12(3):137-145.

[37]Veugelers R..Internal R&D expenditures and external technology sourcing[J].Research Policy,1997,26(10):303-315.

[38]Nicholls-Nixon C.Absorptive capacity and technological sourcing:Implications for the responsiveness of established firms[D]. Unpublished doctoral dissertation.Purdue University,1993.

[39]Escribanoa A.,Fosfurib A.,Tribó J.A..Managing external knowledge flows:The moderating role of absorptive capacity[J].Research Policy,2009,38(1):96-105.

[40]Camisón C.,Forés B..Knowledge absorptive capacity:new insights for its conceptualization and measurement[J].Journal of Business Research,2010,63(7):707-715.

[41]Muroveca N.,Prodan I..Absorptive capacity,its determinants,and influence on innovation output:cross-cultural validation of the structural mode[J].Technovation,2009,29(12):859-872.

[42]Arbussàa A.,Coenders G..Innovation activities,use of appropriation instruments and absorptive capacity:evidence from Spanish firms[J].Research Policy,2007,36(10):1545-1558.

[43]Schmidt T..What determines absorptive capacity[C].In:DRUID Summer Conference 2005 on Dynamics of Industry and Innovation:Organizations,Networks and Systems.Danish research unit for industrial dynamics,Copenhagen,Denmark,2005.

The Literature Review of the Absorptive Capacity of Foreign Enterprises

Diao Lilin1,2,Zhu Guilong1,Xu Zhi1

(1.School of Business Administration,South China University of Technology,Guangzhou 510641,China;2.School of Economics and Management,South China Agricultural University,Guangzhou 510642,China)

As the openness of technology innovation increases,absorptive capacity draws academic attention as a theoretic tool of studying the external knowledge acquisition of firms.In spite of fruitful research,firms’absorptive capacity is conceptually misunderstood by many researchers.To address this,we start with reviewing the underlying concept of firms’absorptive capacity and how it evolves,followed by identifying the multi-level antecedes,outcomes and operationalization of absorptive capacity.In the end, we analyze the limitations of existing research and explore future research topics of firms’absorptive capacity.

absorptive capacity;innovation;literature review

国家自然科学基金项目“以产业技术为导向的产学研联盟组织模式与治理机制研究”(70973038),国家自然科学基金项目“区域创新资源约束下嵌入式产业创新系统再造研究”(71073057),教育部人文社科青年基金“研发联盟合作中的知识泄漏风险与知识保护研究”(10YJC630042)。

2011-05-20

刁丽琳(1975-),女,广东兴宁人,博士研究生,讲师;研究方向:知识管理、技术创新。

F273.1

A

(责任编辑 谭果林)

——与非适应性回归分析的比较