职业教育工学结合课程目标体系研究

胡 娜

(天津现代职业技术学院,天津市 300350)

职业教育工学结合课程目标体系研究

胡 娜

(天津现代职业技术学院,天津市 300350)

课程目标是学校培养目标的具体化,是课程内容、课程实施和课程评价的依据。通过分析基础主义和反基础主义课程目标观定位工学结合课程目标,确定工学结合课程目标的价值取向,进而提出职业教育工学结合课程的三级目标体系。

职业教育;工学结合;课程目标

课程目标是学校培养目标的具体化,从课程的角度规定了人才培养的具体规格和质量要求。它是课程内容、课程实施和课程评价的依据。这里的课程目标是广义的课程目标,包括专业培养目标(整个专业课程计划的目标),每门课程的目标和教学目标。本研究分析课程目标定位、课程目标的价值取向,进而探讨职业教育课程目标体系。

一、职业教育工学结合课程目标分析

职业教育课程目标主要包含三个目标要素,即素质、能力和技能。素质目标是德智体美等方面全面发展;能力目标是具有综合职业能力;技能目标是掌握熟练的技能(成为在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才)。在职业学校课程变革中,三个目标要素哪一个作为出发点,哪一个作为落点的选择,决定了课程变革的方向。对基础主义和反基础主义课程目标观的分析有助于明确工学结合课程目标的定位。

(一)基础主义课程目标观

基础主义不是一种哲学流派而是哲学的一个理论倾向。所谓基础主义指的是思想文化中的一种信念,即认为任何知识都存在一个坚实的、不容质疑的、不可动摇的基础。基础主义的职业教育课程观的社会基础是对知识经济时代的过高估计,即知识经济时代,是知识爆炸的时代,社会高速发展,科学技术突飞猛进,职业边界逐渐模糊。在这种情况下,职业学校不可能为企事业单位培养出毕业后就能胜任岗位职责的员工,职业学校也不应以职业知识和技能作为教育目标,而应传授学生为职业生涯做准备的知识基础和一般素质。

基于基础主义的职业教育课程观,在课程目标中寻找“不可动摇”的基础时,目光就落到了“素质”这一“事物的本来性质”上。该观点认为“具体的、个别的素质是‘一般素质’在具体情境中应用的结果,如果‘一般素质’得到了发展,那么具体素质就会自然而然的得到发展,学生在将来的职业生涯中便能游刃有余,适应多变的职业环境。”显然,这种基础或者说是目标的寻找与确定是基于一种假设,即学习者能够自由地将一般的素质目标转化为具体的能力、技能目标。这种目标观在实践中主要存在两个问题:一是,素质本身是一个上位概念,人的素质是高要求的、复杂的,因而对“一般素质”的理解就自然成为能够有助于转化的抽象知识,在具体实施中就是大量的以学科形式呈现的知识、文化等智力因素。这些脱离实践的知识占据了大量的学习时间。二是,学习者(职业学校学生)从一般目标到具体目标的转化能力,并不和理想的假设一致,二者的自动的迁移并不存在。这从职教课程普教化(侧重学科知识、理论知识),学生动手能力差的表现已经得到证明。

(二)反基础主义课程目标观

基础主义课程目标观存在种种弊端,因此我们需要变革思维方式,反基础主义带给我们新的视角。反基础主义的理论倾向与基础主义相反,认为不存在不可动摇的基础。知识和科学的合法性是靠自身的内在性(性能)的显现获得的,即靠知识与技术结合成为首要生产力,对社会发展起重要作用而取得合法性的。从反基础主义的视野来看,只从文本意义和理想假设定位的没有起到有效作用的基础,是不能取得合法性的,至于哪一个要素作为课程目标的起点,还要看人和社会发展的需求。

从人的发展的需要来看,人的技能形成过程可以划分三个既有区别又有联系的阶段:掌握局部动作的阶段:初步掌握完整动作的阶段;动作协调和完善的阶段。职业心理品质大致也可以划分为类似的几个阶段。职业心理品质的形成表现在职业心理品质的各个环节逐渐联成一个整体,内部言语趋于概括化和简约化。因此,人的知识技能的迁移是从具体到一般的过程,课程目标应该遵循从具体目标到一般目标的转化规律。

从社会发展的需要来看,21世纪是知识经济的时代,中国需要大量高级人才去迎接新经济的挑战,积极发展实施密集型产业,但知识密集型产业或企业并非表示全是高级人才的集合体。在我国社会发展中低技术产业始终将占较大比例,需要大量技能型人才,这表明技能(目标)的合法性。另外,从职业教育发展规律来探索,中国职业教育发展的必然经历从“知识型——技能型——创建型”的过程,现阶段我国的职业教育处于技能型——就业率阶段,也显现了技能(目标)的合法性。

二、职业教育工学结合课程目标的定位与取向

(一)工学结合课程目标的定位

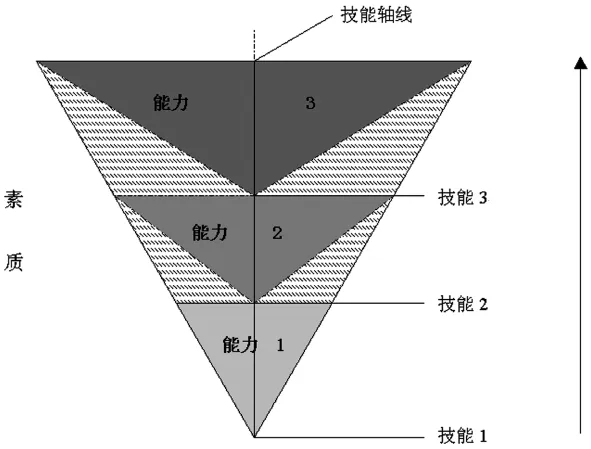

基础主义课程目标观剖析和反基础主义的解构表明在课程目标上不应单纯追求理想的假设,而是要追问意义得以产生现实条件。其定位应该从“多深的地基多高的墙”的基础构成说向“大树是小树长成的”基础生成说转变。工学结合课程目标(培养目标)的定位应以技能培养为起点,逐步形成能力和素质,这样更有助于能力和素质目标的达成。事实上,上述定位并不是要求三个目标要素有明确的顺序,三者的关系是相互作用和渗透的。如果把技能抽象为点,能力抽象为块,素质则是整体(如图1)。

图1 技能、能力、素质关系(定位)图

(二)工学结合课程目标的取向

课程目标的取向直接影响课程目标(教学目标)价值观念的确定和表述方式。课程目标的价值取向主要有行为目标、生成性目标、表现性目标三种。就院校课程来说,“行为目标”有利于培养学生掌握特定职业岗位的基础理论知识和基本操作技能;“生成性目标”有助于培养解决实际问题的能力,而“表现性目标”则有益于培养创新能力、职业道德等综合素质。实际上,在实现行为目标的过程中,会出现生成性目标和表现性目标。如在教学过程中学生的问题和教师的发现,并且一般在过程中就予以解决,就是生成性目标;教师留的开放性作业如作文、毕业设计等就属于表现性目标。但是后两种目标取向,对教师的要求较高,有的教师在课程教学过程中,没有能力解决新生成的目标或问题,就会采取回避态度,这需要教师有一定的经验,并且要认识到这两种目标取向对于学生的重要性。工学结合实践表明基本的技能是学生顶岗的基础条件,但是学生要胜任工作岗位,实现学校课程和企业工作衔接,就要重视能力和综合素质的培养。因此,工学结合课程目标应在“行为目标”的基础上,进一步追求“生成性目标”和“表现性目标”取向,并寻求三者的有机结合。

三、职业教育工学结合课程目标的体系

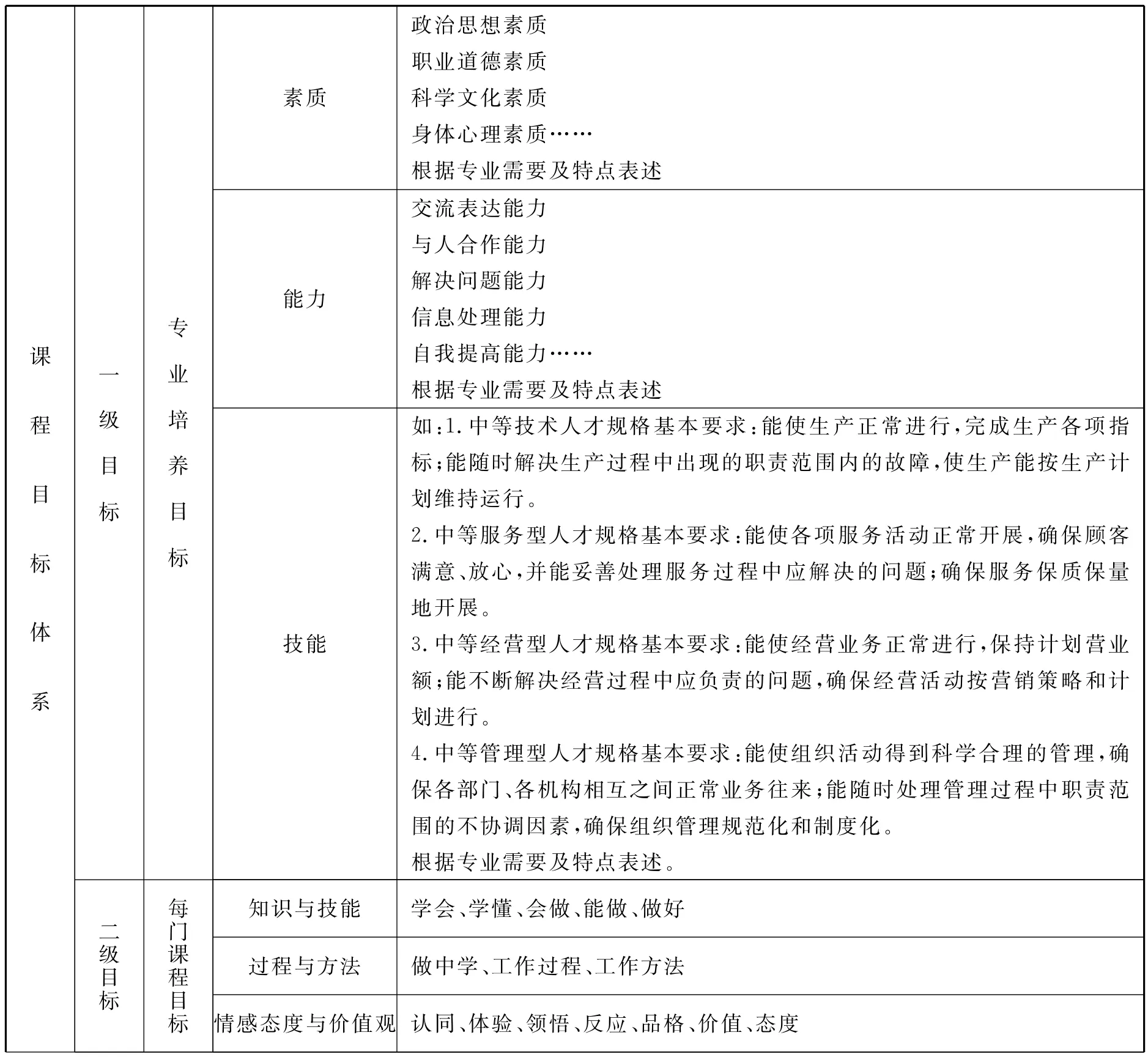

在明确课程目标的定位、基本取向以后,课程目标(专业培养目标)的基本内容和陈述方式也就确定下来,进一步可获得明确的课程目标体系。职业教育工学结合课程目标可形成三级目标体系(见表1)。

表1 课程目标体系示意表

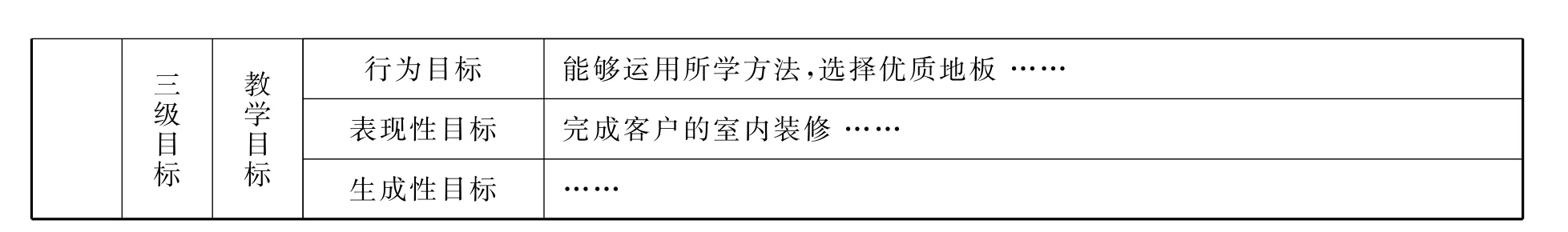

……三级目标教学目标行为目标 能够运用所学方法,选择优质地板 ……表现性目标 完成客户的室内装修 ……生成性目标

一级课程目标(专业培养目标)是教育目的和学校培养目标的具体化。一般是用一两句话表述培养什么样的人,进而阐述重要的素质、能力和技能三个目标要素的基本内容和要求。总体来说一级课程目标反映学校和专业的特色和目标的定位,是高层面的概况表述,旨在为课程内容开发和为下一级目标确定提供宏观指导。

二级课程目标(每门课程的目标)是专业培养目标的具体化。指在开发出的课程门类中(课程内容开发后确定的课程门类),学习者为完成专业培养目标应掌握的知识、技能、态度等。相对一级课程目标来说,二级目标要具体得多,但在陈述上仍然比较概括,旨在为下一级目标确定提供依据和指导。

三级课程目标(教学目标)是每门课程目标的具体化。教学目标是在课程实施过程中,教师教和学生学的课堂教学目标,采用行为目标、表现性目标、生成性目标三种目标取向的表述(表现)方式。一般来说,教学目标应当是可操作的,直接实现专业培养目标和每门课程目标。

[1]高孝传等.课程目标研究[M].北京:教育科学出版社,2001.

[2]赵光武.后现代哲学的反基础主义与复杂性探索[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2004,(02).

[3]徐国庆.实践导向职业教育课程研究:技术学范式[M].上海:上海教育出版社,2005.

[4]赵志群.职业教育与培训学习新概念[M].北京:科学出版社,2003.

[5]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社,2007.

Curriculum Objective System Characterized by Work-study Combination in Vocational Education

HU Na

(Tianjin Modern Vocational Technology College,Tianjin 300350 China)

Curriculum objectives embody training objectives and provide basis for curriculum contents,implementation and assessment.According to the analysis on curriculum objectives from the perspective of foundationalism and anti-foundationalism respectively,the article identifies the value orientation of work-study combination style in vocational education and puts forward its 3-level target system.

vocational education;work-study combination;curriculum objective

G714

A

1673-582X(2011)09-0091-04

2011-03-15

全国教育科学规划单位资助教育部规划课题“军地联合培养高技能士官人才的模式研究”(FFB108142)

胡娜(1983-),女,辽宁鞍山人,天津现代职业技术学院教师,主要从事职业教育基本理论与政策的教学与研究。

——沈 妉

——李 琦