文学审美的关联认知机制

易兰

(解放军后勤工程学院基础部,重庆400016)

文学审美的关联认知机制

易兰

(解放军后勤工程学院基础部,重庆400016)

文学审美的意义在于通过“世界—作者—作品—读者”四要素间的动态交际过程,体现审美主、客体之间的辩证关系,从而达到文学审美本体意义上的回归。将文学审美作为具体的认知交际活动予以考察,通过剖析审美交际双方的心理建构体,认为审美双方是在关联认知机制的制约下,以顺应为手段、审美为目的的“明示—推理”过程,该过程对文学审美的本质理解有重要作用。

文学审美;关联;明示—推理;顺应

德国哲学家鲍姆嘉登(Baumgarten)在1735年首次提出“美学”的概念,并于1750年正式使其成为一门独立的学科。其实早在古希腊时期,哲人们便开始了对美的思索,古典主义认为“美在于平衡、对称、整齐之类的和谐美”,新柏拉图主义和理性主义认为“美即完善”,而经验主义认为“美感即快感”,德国古典美学由黑格尔发展至“美是理念的感性显现”,俄国现实主义认为“美是生活的显现”等[1]。西方的哲学和美学总是在“心”与“物”的两极各执一端,认为认识事物应该重视相对具体的事物发展过程,相比之下,中国美学更具有辩证思想,注重“天人合一”,具有“知人知物知天,以知天知人知物”(庄子)的思想内核。中国美学认为人与宇宙是和谐统一的,人是自然中的一部分,在审美活动中,人与宇宙达到了完美融合,“‘艺’赋予‘道’以形象和生命,‘道’给予‘艺’以深度和灵魂”[2],既注重了人的主体能动性,又兼备了形而上的“道”的境界。

审美活动不仅要有“形而上”的思索,还要有“形而下”的探寻,以英国哲学家奥斯汀为代表的日常语言学派,不也通过“小言”的考察启发了学者们对于“大言”真谛的思索吗?审美是人类的高级认知机能的展现,把文学审美作为具体的认知交际活动予以考察,通过对审美过程的明晰来探寻文学审美的认知机制,以达到对其本体意义更清醒的认识。这将意味着转换以往的研究范式,可以拓宽文学审美的研究范围并不断深化人们对审美活动的认识。

一、文学审美的实质——主、客体关系的交流

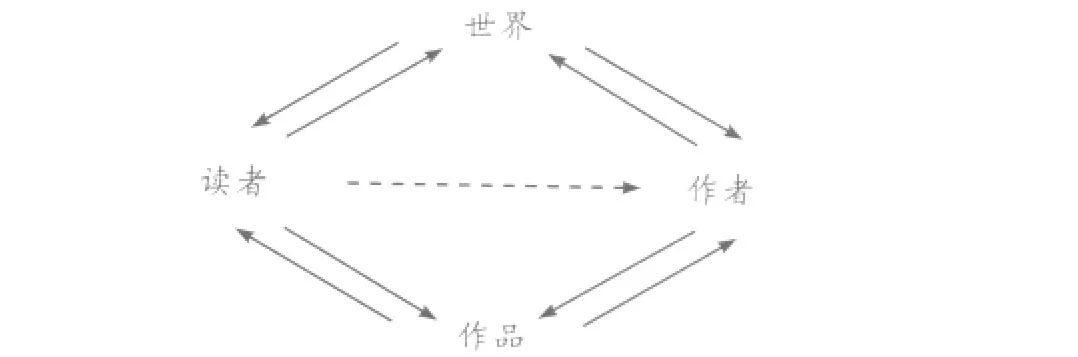

文学审美建立在审美主体的能动性活动之上,必然涉及到主、客体关系,如图1所示:

图1 文学审美的动态交际过程

在文学审美的世界、作者、作品、读者四个要素中,作者首先作为审美创作主体与世界发生联系,作品是作者思想客观“物化”的结果,读者通过审美对象(作品)进行审美活动,而读者审美交际的成功依靠对客观世界的理解。所以,整个审美活动是一个主体与客体不断进行契合的动态交际过程。

交流(communication)正是文学审美动态过程中的本质特点,作者与世界的交流物化为作品,作者通过作品与读者交流,读者审美最终需要与宇宙宏观的精神达成融合。“commun-”来源于拉丁语,意为“通过语言/非语言与他人/他物的共存、共融”,交际不是简单的因果式的线性关系,而是在复杂的主体间性(intersubjectivity)之间体现的一种多向、动态的交流模式。文学审美实质是人类特殊的交际活动,是人类高级认知机能的展现。人类通过对现实生活的凝练与超拔,达到对“天人合一”、“万物本原”的灵性思索。

二、关联与顺应的阐释

由于文学审美是特殊的言语交际行为,我们力求在关联理论的框架下,结合语言顺应论的思想,将文学审美纳入更广泛的认知交际系统予以考察,为此有必要介绍一下关联理论与语言顺应论的基本观点。

关联理论[3]是西方近年来影响巨大的认知语用学理论,其宗旨是回答有关人类交际本质的哲学问题,关心的核心问题是交际与认知。关联理论认为,语言的交际过程是一种认知推理的“互明”(manifestness)过程;交际双方之所以能配合默契,主要由于有一个最佳的认知模式——关联性。交际的受体(audience)要理解交际者的真实意图,就要寻找到话语(utterance)和语境(context)之间的最佳关联(optimal relevance),达到交际的成功。

“人类认知过程追求以最小的处理努力获取最大可能的认知效应”[3],人类认知往往以最大关联为取向,但在实际交际过程中我们只能期待产生一个最佳的关联,最佳关联指的是受话者在理解话语时用尽可能小的处理努力获得足够的语境效果,是以人类交际为取向的。要取得最佳关联,必须有足够的语境效果,而语境是一个在互动过程中为了正确理解话语而存在于人们大脑中的一系列假设(assumptions),所以关联理论的语境不限于现实环境中的情景或话语本身的语境;言语交际中的语境不是双方事先知道的,也不是固定不变的,而是动态的(dynamic)[3]132-137。

关联认知机制是人类交际活动中的制约机制,其理论具有强大的解释力,但在描述话语使用的具体规律方面缺乏细致的描述,在具体的运用层面需要与语言顺应论的观点形成互补,以顺应为手段达到对交际活动的全面阐释。比利时语用学家Jef Verschueren(1999)提出的语言顺应论(Theory of Linguistic Adaptation)认为,语言使用实际上是人们不断地对语言做出选择的过程,贯穿于语言产出与语言理解之中,语言选择由语言使用的三大特点组成,即语言的变异性(variability),协商性(negotiability)与适应性(adaptability)[4]68-69。语言选择必须与语境相顺应,语境是动态的,在语言的使用之中生成并随着交际过程而不断变化[4]110-112。

从关联与顺应的角度来看,文学审美的实质就是审美主体在关联认知机制的制约下,以顺应为手段,审美为目的的“明示—推理”过程(ostensive-inferential process),旨在寻求与作者意图的最佳关联(optimal relevance),达到审美的目的,实现成功的交际。

三、文学审美的动态交际过程

文学作品是创作主体凝神于世间万物,从现实生活的切身体验中提炼素材,加上作者本身的文化素养、审美情趣等融为一体而付诸于文字形成的。在获得独特的写作灵思时,作者已经受了一次“物我合一”的审美经历,使自我的内心世界和谐协调。为了将自己的审美体验化为文字,作家可谓是殚精竭虑,他们常会感叹“言不尽意”、“意不逮物”之苦。但伟大的文学作品往往是美丽的精神之花,渗透着神思的凝练,在形意之间形成无限的张力,既能浮现作者的审美体验,又留给读者无限畅游的审美空间,这之间便是关联认知机制的制约作用,使得文学的魅力在张力之间彰显。王夫之从中国哲学的角度对审美的层次结构进行了精辟的概括:“有形发未形,无形君有形。”[5]260

(一)有形之美——关联的激活

“有形”指可以借用人的眼耳感官视听的静而实的形象。文学作品中最能体现有形之美的是诗歌,一首诗不可能与音韵、音调、韵律分离开来。书写是音响形象和音像形象的可见形式,这一层次的审美体验正是李泽厚先生所说的“悦耳悦目”之美。作品的外形式“直觉”地引起读者的审美注意力,正如尼采所说:“对于他人来说是形式的东西,相反,对于艺术家来说却是内容。”[6]索绪尔(1916)认为,语言符号由能指(signifier)和所指(signified)构成,前者是符号的音响形象或可见形式,后者是我们头脑中抽象的“概念”。但是在文学作品中,能指也成为了所指,内容在文学中可以直接表达为形式。李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,词的叠现和韵律把词中人的心境表达得淋漓尽致,读来让人心中不由得涌起冷清、酸楚之感。

语言文字是文学成为审美对象的物质媒介,而且文字是一个独特、丰富的结构系统,是精神性的存在。“文字流传物,当它们被理解和阅读时,却如此明显地是纯粹的精神,以致它们就像在对我们陈述着一样。”[7]216所以,作家总是力求能够用最贴切、形象的语言来传达他的意图,因为文字已成为文学审美活动中不可或缺的一部分。

从审美交际的角度来看,审美活动是“明示—推理”的过程,文学作品语言形式上的美无疑是创作者旨在提供的最佳关联的一个组成部分,在体验有形之美时,读者的审美意识已被激活,伴随着对于词汇信息、百科信息的提取,审美认知语境已在“悦耳悦目”之中开始建构。在审美的初级层次,读者与作品的关联已建立,并为进一步的审美奠定了基础。

(二)未形之美——关联的强化

“未形”是难以凭感官直接感觉实物的一种精神意向,即由文字所引发的丰富的意象(image)。未形之美是建立在有形之美基础上的,由于语言文字是表征性的(representational),具有多义性、不确定性,由此激发的意象往往是无限延伸的。文学大师擅长运用大量的修辞手段营造无限想象的氛围,俄国形式主义的代表人物Viktor Shklorskij曾指出,文学之所以为文学,在于其语言的文学性(literariness),即特殊的语篇结构和表达方式,陌生化(estrangement)的语言功能就在于能打破感受上的“自动化”(automatization),以便造成“前景化”(foregrounding),让读者去感知语言的艺术性[8]。这一个层次的主、客体转化为作为审美者的读者与“未形”之意象的交融,如元代作曲家马致远的《秋思》九个名词“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马”勾勒出一幅静谧、荒凉、暗淡、寂寥的秋天的图画,似乎能感受到冷冷的西风拂过孤独的脸庞,冰凉的流水缓缓流淌过心田,独自品味夕阳西下,沉醉于天涯秋旅的无限惆怅。在这绝美的悲秋的情怀中,读者已与作品营造的氛围融化为一体,内心与意境达到了妙合无垠。

事实上,作者作为审美活动的创造者,为了把自己体会的澎湃的审美激情转化为文字,会力图使文字在传达“有形之美”时超越这种表层的美,努力激发审美者更丰富的意象。为了最大限度为读者提供最佳关联,作者会刻意使用文字的变异作为一种明示刺激,表面上读者是付出比处理一般常规文字更多的努力,却能因此而寻求到更大的语境效果。

隐喻、提喻、反讽等在文学语篇中大量存在的修辞手法也是语用学关注的焦点。Grice认为,隐喻等修辞手法是说话者故意违反了合作原则中的准则,需要推导出其含意(implicature)。关联理论提出了不同的观点[9]140-155,认为隐喻的理解仍是关联认知机制制约下的明示—推理过程,隐含意义的推理是在交际双方保持关联一致的原则下(consistent with the principle of relevance)认知语境的演绎(contextual deductions),并不需要特殊的理解机制或程序。由于明示—推理过程使用的是非验证性(non-demonstrative)推理,不断变动的假设集在重构中促成认知语境的变化,正是语境和话语受认知关联性的制约,交际双方才能获得最佳关联,实现成功的交际。

读者原有的认知语境在新、旧经验的碰撞中不断地被打破、重组,建构新的语境,并用消去规则(elimination rule)对无限的意象进行筛取、选择,直至推理至最符合交际的最佳关联。涉及到语言使用的变异性(variability),读者要根据自身选择的需要,利用语言的洽商性(negotiability)与适应性(adaptability),力求逼近作者的交际意图。

通过对“未形”的审美,读者的审美体验在关联的加强中进一步深化,但这还不是审美的最高境界,关联的强化必须有待升华。

(三)无形之美——关联的升华

“无形”指的是超越现实,体验到无限光辉的“道”,达到“天人合一”的境界。柏拉图在《会饮篇》中谈到:“美的境界是理式(Idea)世界中的最高境界,真正的诗人可以见到最高的真理,而这最高的真理也就是美。”[1]45黑格尔认为:“美是理念的感性显现。”[10]138“显现(schein)”有“放光辉”的意思,认为“美就是绝对理念的光辉的放射”。关于审美的最高境界,中西方有异同,这与中西方对于宇宙的思索有密切的关系。“中国人抚爱万物,与万物同其节奏”,“西洋人……的视线失落于无穷……这无穷空间是追求的、控制的、冒险的、探索的。”[11]94西方的美学多有割裂“心”、“物”两极,认为美的最高境界到达时,便是“神的代言”,而中国的美学强调的是物我交流,人与生生不息的宇宙是同一的,审美的最高境界便是最终的“悟道”。正是在这个意义上,英国美学家罗曼·英加登认为,“真正的艺术品体现的是形而上的品质”[5]135。马致远的《秋思》所带给读者的审美活动,并不是体会到身临其境的意象,感悟到人在旅途的孤寂就是审美的结束,真正的审美应达到“无形”的境界,应该体悟到宇宙的苍茫,人在宇宙之间的渺小,就如西下的夕阳,也只是宇宙间生生不息、无限循环的一部分,人生也就是一段旅途,是宇宙间的一瞬间,天、地、人合一,人可以完全地融合在天地之间……此时的审美活动才到达了从有限到无限的“无形”境界,完成了“现象和理念的完满和谐(Ubereinstimmung)”[7]103。

读者所悟到的“无形之美”,是作者在创作灵感激荡时的审美体验,作者通过文字的传达,力图能提供给读者至高的审美体验,但并非所有的读者都能达到最高的境界,关联认知机制的制约旨在让交际的双方达到最佳关联,但部分的读者由于认知语境在建构过程中所提取的信息(词汇、逻辑、百科知识)不足以让他产生关联的升华,最终可能在体会到“未形之美”时,便以为获取了审美的最佳关联而止步。文学审美是特殊的交际活动,关联在文学审美的范畴内呈现的是“度”的不同,从关联的激活到强化再到升华,会有不同的关联度的产生,不同的读者会有各自的审美经验,面对同样的作品也会有不同的关联。最佳关联在此没有一个绝对的标准,是因人而异的。但同时应该意识到,文学作品以语言结构的方式产生,仍具有一定的约束力,正如意义有相对确定性的一面,会对审美主体有相对的导引作用。作品是形意张力间的统一体,审美活动也是自由与内在制约的统一体。

为了达到最高的审美境界,读者的认知语境要进行最大限度的重构,此时,作品与作者似乎都在刹那间暂时隐去,他们都只是充当了读者进入“无形”境界的桥梁,成为读者认知语境重构中的组成部分。在与宇宙的对话中,关联的制约仍然存在,而且是达到了至高的升华,读者要和作者当初创作时一样——“向内心凝视”,在“有形、未形”的审美体验上,再寻求更佳的关联——向生命本真的逼近。在这一过程中,读者的词汇、逻辑、百科知识(包括审美的经验)的提取到了最大限度,语言的顺应性不断地顺应语境的动态性以产生尽可能大的语境效果,最终获取最佳关联。

(四)文学审美与关联

文学审美是一个整体的动态交际系统,读者对于审美3个层次的体验的完成只是这一系统的一个部分,作者在创作审美对象(作品)时也经历了同样的审美体验。在创作主体和世界之间是主体不断融入客体,客体同时流向主体的“物我合一”的境界;作者把激荡的审美体验化作文字,使审美的精神“物化”为客体;作品在被读者的审美意识激活之前,只是一个静态的“召唤结构”,一旦与读者产生关联,才逐渐与此时的审美主体(读者)纳入审美的体系;读者经过3个层次的审美体验,与作者的审美交际关联性逐步得以加强,直至最佳关联;读者在“无形之美”的阶段,与宇宙间光辉的“道”对话,审美臻至最高境界,审美主体与天合一,主客体相融;最终,审美的创作主体成功地将审美的欣赏主体带入完满的审美境界,审美交际成功,最佳关联得以实现。由此可见,关联性贯穿了审美活动的每一个环节,在审美的每一对主、客体的辨证关系中,关联的明晰起着举足轻重的作用。如图2所示:

图2 关联认知机制下的文学审美过程

作为审美创作的主体,作者所经历的是从现实生活→内心凝练→无形之境→审美激荡→付诸笔端的过程,而读者与此流程相反,从文字的美到意境的美再到无形的美,整个审美系统都在关联认知机制的贯穿下完成。也许下面引用的英国诗人布莱克(W.Blake)的这首小诗,在“一沙↔世界;一花↔苍穹;一手↔无限;一时↔永恒”之间所蕴涵的哲理,最能反映文学审美的这一特点:

See a world in a grain of sand,

And a heaven in a wild flower,

Hold infinity on the palm of your hand,

And eternity in an hour.

一粒沙子见世界,

一朵野花现苍穹,

一只手掌托无限,

一个时辰含永恒。(赵彦春译)

语言既是审美对象,又是审美媒介,“这首小诗概括了全息率的根本特征……道出了世界的本质……整体包含部分;部分体现整体……语言具有全息性,它是灵活的东西,关键是如何寻找关联”[12]137-138,人与宇宙是契合的,全息的(holographic)。作者的创作是关联指引下的作品,读者的体验是关联制约下的认知推理。

四、结语

哲学美学主要是研究人类审美活动共有的普遍规律,追求事物背后美的本质,并据此建立起美学理论;文艺美学致力于研究人类审美活动在文艺领域内的特殊表现,“其本源而言同人的现实处境和灵魂归宿息息相关。”[5]绪论哲学美学对审美的探询多停留在哲学思辩的空间,文艺美学对审美体验的考察只是从宏观角度对其做出描述性概括,缺乏全面的解释力。

从探寻文学审美的认知机制出发,融合哲学美学的启示性思想,结合文艺美学的本体回归,将美学与认知科学结合,通过对审美主体、交际双方的心理建构体的剖析,仍能给文学审美的本体意义以启发——文学审美的本体意义是向道体光辉的敞亮。通过分析,可以发现“语言是存在的家园”(海德格尔)便也不难理解了。“通过真正意义上的创造,通过‘思着的诗’或‘诗化的思’,使自己的本真存在在语言中进入敞亮,获得生命的价值和意义。”[5]16人作为宇宙中的一物,在认知关联机制的制约下,通过顺应的手段,以审美的最高悟“道”为目的,不断地逼近了诗性的光辉,敞亮了本真的生命,融入了人性的至纯至灵之境。

[1]朱光潜.朱光潜美学文集:第四卷[M].上海:上海文艺出版社,1984.

[2]宗白华.艺境·中国艺术之意境诞生[M].北京:北京大学出版社,1987.

[3]Sperber D,Wilson D.Relevance:Communication and Cognition[M].Oxford:Blackwell,1995.

[4]Verschueren J.Understanding Pragmatics[M].London: Edward Arnold Ltd.,1999.

[5]胡经之.文艺美学[M].北京:北京大学出版社,1999.

[6]今道信友.关于美[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1983.

[7][德]加达默尔.真理与方法[M].洪汉鼎,译.上海:上海译文出版社,2004.

[8]秦秀白.英语语体和文体要略[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[9]Sperber D,Wilson D.Rhetoric and Relevance[C]// Wellbey D,Bender J.The Ends of Rhetoric:History,Theory,Practice.Stanford:Stanford University Press,1990.

[10][德]黑格尔.美学[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1979.

[11]宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981.

[12]赵彦春.认知词典学探索[M].上海:上海外语教育出版社,2003.

(责任编辑魏艳君)

The Relevance-cognitive Mechanism of Literary Aesthetics

YI Lan

(Department of Basic Sciences,PLA Logistical Engineering University,Chongqing 400016,China)

The ontological meaning of literary aesthetics will be achieved concerning the dialectical relation between the aesthetic subject and object reflected from the dynamic communication among four elements(world-author-works-reader),which justifies the significance of literary aesthetics.Through analyzing the communicators’psychological construct,this paper argues that the literary aesthetics is an‘ostensive-inferential’process,which realizes aesthetic aim restrained by the relevance-cognitive mechanism in the way of adaptation.Such a process clarifies the essential understanding of literary aesthetics.

literary aesthetics;relevance;ostensive-inferential;adaptation

I01

A

1674-8425(2011)03-0115-05

2010-06-27

易兰(1977—),女,硕士,讲师,研究方向:认知语言学、语用文体学。