语言理据性和任意性新论

宋荣超

(河南农业大学,郑州450002)

语言理据性和任意性新论

宋荣超

(河南农业大学,郑州450002)

任意性和理据性是语言学领域长期争论不休的话题,在前人研究的基础上从新的角度尝试提出以下观点:理据性是语言的根本原则和首要原则,任意性是建立在理据性基础之上的,是语言的第二原则;理据性和任意性都反映了语言的主观性、创造性和客观性;理据性和任意性相辅相成相得益彰,共同促进语言的产生、发展和进化。

理据性;任意性;符号;能指;所指

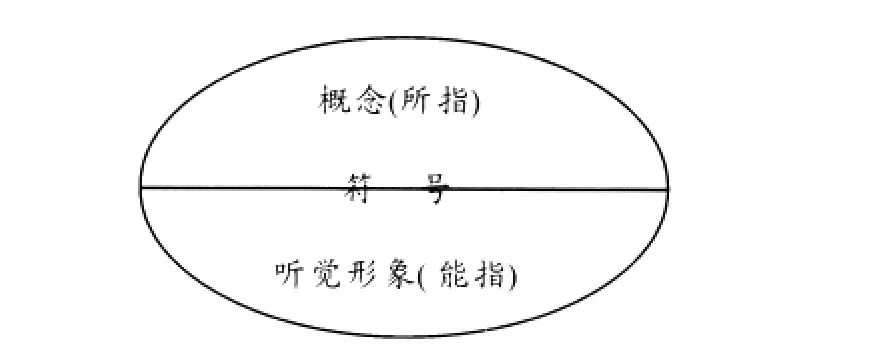

索绪尔是20世纪伟大的语言学家,被誉为“现代语言学之父”,他的语言符号理论被誉为思想史上“哥白尼式革命”。索氏语言思想体系博大精深,其中一个重要思想就是“任意性原则”,即语言符号的两个组成部分听觉形象(能指,signifying/signifier)与概念(所指,signified)之间的关系是任意(arbitrary)的[1]。索氏关于语言符号任意性学说可以总结为图1。

图1 索绪尔符号图

索氏认为,用一定的能指表示一定的所指是没有原因的和不可论证的,是“大家的看法一致”的结果。语言的任意性在索氏看来是语言的“第一原则或基本真理。”

索氏的任意性原则在近代西方思想史上引起强烈震动,他的学说直接推动了结构主义的诞生。按照丁尔苏的观点,作为一种特殊的研究方法,结构主义的操作远远超出了语言学领域,受它影响的还有文化人类学、生物学、心理学、哲学、文艺批评等其他人文和社会科学[2]。结构主义在20世纪上半叶在各个领域都取得了令人瞩目的成就,符号能指和所指之间的任意性原则一统天下,很少有人提出质疑。然而随着功能语言学和认知语言学的勃然兴起,研究者们发现,语言中存在着大量的理据性(motivation①对于“motivation”,本文遵从多数学者翻译,称为“理据”,也有翻译为“动因”等。根据李二占的研究(参见参考文献[2]),“理据”一词最早出现在南北朝,意思是“道理之所在”。本文指的是符号能指与所指之间的可论证性。),其中最主要的就是象似性(iconicity②对于“iconicity”,本文采用“象似性”这个翻译,也有学者译为“临摹性”、“仿拟性”等,并认为语言的理据性表现为在多个方面,象似性为其中一个重要方面。),语言几乎在各个层面上都表现出象似性。有的学者甚至说,象似性是语言的根本属性。任意性原则受到前所未有的挑战,关于语言究竟是有理据的还是任意的,各路学者著书立说,仁者见仁,智者见智。本文在参照、总结和分析前人研究的基础上,要尝试说明的观点是:理据性是语言的首要原则,任意性是建立在理据性基础之上的,是语言的第二原则;理据性和任意性都反映了语言的主观性、创造性和客观性;理据性和任意性相辅相成相得益彰,共同促进语言的产生、发展和进化。

一、语言的理据性

所谓理据性就是语言发生和发展的依据或者动因,就是语言形式(包括语音形式)和形式所代表的概念之间,亦即能指与所指之间必然的可论证关系。所谓任意性就是能指与所指之间的不确定关系,而不是索氏所谓的不可论证关系。语言的理据表现在语言的各个层面,许国璋[3]、沈家煊[4]、胡壮麟[5]、刘润清和张绍杰[6]、王寅[7]、王艾录和司富珍[8]、张克定[9]等学者都从不同方面论证了语言理据是客观的语言事实,下面本文将在这些研究的基础上从新的角度对语言的理据性加以论证,同时指出语言也具有任意性。

(一)单纯词能指与所指之间具有理据

语言的构成部件是词汇,词汇包含单纯词和合成词。合成词的理据性不言自喻,如“雪白”就具有象似性理据“像雪一样白”。那么问题是“雪”和“白”这两个单纯词的音义之间是否有联系呢?答案是肯定的。单纯词具有理据性最明显的表现就是象声词和感叹词,这些词都是对自然声音的模仿,例如汉语中qūqu(蛐蛐)、zhīliao(知了)、miē (咩)、mōu(哞)、wā(蛙)、yā(鸭)、wāngwang(汪汪)、dīngdāng(叮当)、diā(嗲)、dīdā(嘀嗒)、ā(啊)、ō(哦)、yā(呀)等。象声词和感叹词能指与所指之间的关系不是任意的,而是可以论证的。对此,索绪尔并不认为如此,他认为这些词在整个语言中数量有限;而且一种语言中的象声词和感叹词若与另一种语言进行比较,有可能找不到对应的形式或者有较大差距,如同是布谷鸟的声音,汉语是bùgū(布谷),而英语是︳kuku:︳(cuckoo),由此索氏认为语言是最终还是任意的。笔者认为索氏这种推理经不起推敲,首先依据某事物的数量的多少来作出关于性质的判断缺乏科学性,到什么量算多,到什么量算少呢?我们不能因为象声词和感叹词数量有限而去否认整个语言的理据性;其次,同一个所指在不同语言中有不同的能指形式并不能否认语言是有理据的,从跨语言的角度来说明语言是能指和所指的任意结合站不住脚。每个民族都有自己独特的生存环境、身体条件、思维方式、历史发展经历等,必然形成包括语言在内的不同体系,例如汉人饮食使用筷子,西方人使用刀叉,我们不能据此得出结论,人类使用饮食工具是任意的,这样的结论显然与事实不符,汉人用筷子西方用刀叉都有各自的原因,中国的社会结构以农业为基础,西方民族祖先多以游牧生活为主,整个社会以畜牧业为基础,根据经济实用原则,必然形成汉人用筷子西方用刀叉这样的餐饮习惯,所以不同语言对同样所指有不同的能指不能表明语言的任意性,反过来它又说明,语言的理据性必须从一种语言内部去考察。

象声词和感叹词具有理据,那么其他单纯词有没有呢?回答是肯定的。陆丙甫等认为,“凡是存在的都是有原因的”,某些语言符号当初产生的具体背景原因现在可能一时找不到,但找不到不等于没有,例如“锯”和“父”的上古读音分别是ka和pa,前者是模拟锯木的声音,后者是婴儿最早习得的音节之一,都有原因,所以“尚未找到理据性”不等于“任意性”[10]。研究发现,元音︱i︱多与小而轻的概念相联系,如汉语xì(细、隙)、xī(溪)[与haǐ(海)、hé(河)、yang(洋)相比]、zhī(枝)、dī (滴)、lì(粒);而元音︱a︱多与大而重的概念相联系,如dà(大)、pàng(胖)、mǎn(满)等,同样的规则在其他语言也有表现。Jespersen详细讨论了语言中sound symbolism(声音象征)问题,认为声音能够象征意义[11]。我国传统语文学称为“小学”,包括文字、音韵和训诂,其中追究古代汉字的读音和意义是一个重要组成部分。训诂的一个基本方法就是“因声求义”,也就是要探究声音和语义之间的理据,这方面的学者有墨子、公孙龙、荀子、韩非子、许慎、刘勰、段玉裁、王念孙等人。“小学”是我国传统优秀文化的一部分,如果语言没有理据,也就没有“小学”研究所取得的巨大成就。单纯词的产生建立在理据和可论证基础之上,只是语言发展一直伴随着人类的发展,许多当初的理据在历史发展过程中有的发生变形有的逐渐模糊甚至有的湮没在时间长河里。王艾录说,人们往往以极多的单纯符号的理据被历史湮没为由从而否认它的存在,这是违反逻辑的,理据研究难度越大,越需要探幽析微[12]。

(二)二元论的局限性和三元论的合理性

索氏将语言符号分为两个部分:能指和所指,就好像一个硬币的两面,缺一不可,并且一般情况下也把能指说成符号。由于索氏坚持能指与所指之间的任意性,而把主要精力放在了语言系统内能指之间的关系,并认为一个能指的价值或者意义取决于它与其他能指的相互关系,拿汉语来说,“猪”之所以是“猪”,不是因为它是人对客观世界中猪这种动物进行概念化和抽象化的结果,而是因为它不是“狗”、“羊”、“马”等等,换句话说,索氏割舍了符号与客观现实的联系,单单从符号系统内来确定符号的价值。一个经典例句就是:A rose by any other name would smell as sweet.(玫瑰叫做其他名字香味依然。)可是让人倍感不解的是:索氏一方面承认符号的二元性,另一方面又对所指避而不谈,那么我们不禁要问,符号的另一半即概念是从哪儿来的呢?不可能是无中生有。对此索氏没有说明。看来索氏的符号论是先验的,是预先储存在大脑里的,这显然不符合人类认知认识世界的方式,概念不是事先就有,而是人类对客观世界认知的结果。实际上,索氏这种只重能指不管所指、忽视人的主体意识直接导致了以索氏理论为基础的结构主义的工作方法——只重形式不管意义,最终走进了死胡同。

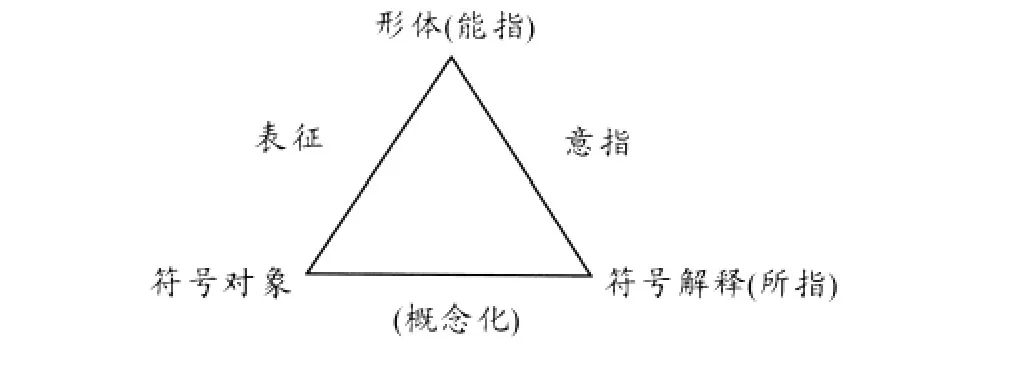

在索绪尔先验符号论提出的同时,美国哲学家皮尔斯从英美经验主义出发提出了符号的三元理论关系。他把符号解释为符号形体(representamen)、符号对象(object)和符号解释(interpretant)的三元关系。符号形体是“某种对某人来说在某一方面或以某种功能代表某一事物的东西”;符号对象就是符号形体所代表的那个“某一事物”;符号解释也称为解释项,即符号使用者对符号形体所传达的关于符号对象的讯息,亦即意义。在皮尔斯看来,正是这三种关系决定了符号过程(semiosis)的本质。可以看出,皮尔斯的符号形体相当于索氏的“能指”,符号解释大致相当于“所指”,形体与对象之间的关系是表征(representation),形体与解释之间的关系是意指(signification),这样符号的三元关系可以表示为图2的三角形,通常称之为“符号三角”[13]。

图2 皮尔斯符号图

(概念化)是原图中没有的,是笔者加上的,因为所指就是概念,概念是对客观世界对象抽象化的结果。从图2可以看出,符号三元论的合理性就在于指明了能指与所指之间是意指过程或结果,意指表明能指与所指之间不是任意关系,并不是任何能指与所指都能结合成为符号,它们之所以能够结合是人为的,既是人为,必有人的意识参与,是个“有意”过程,而非任意使然。Bolinger等人认为,某个人在某个场合坐下来,决定做出发明,从这个意义上讲,几乎有关语言的任何东西都不是任意的,因为语言中的任何要素都有其非任意的来源[14]。从这个意义上讲,语言毋庸置疑是有理据的。

基督教认为,上帝把所造之物拿给亚当,看他怎样称呼,于是不管亚当怎样称呼每一样生物,所呼之名即是此物之名;而中国古代认为“王者制名,其民相效”。现在看来,不管是西方的亚当命名,还是我国的“王者制名”,表明上看是任意的,但恰恰因为他们首先都是人,其命名和制名过程就超脱不了意识的窠臼,就摆脱不了理据性。理据性是语言的根本属性和首要原则。

二、语言的任意性表现

语言具有理据是因为人的意识的参与,人类决定用某个音指代某个概念,是有各种各样原因的,比如采用象似原则或者其他某样原则,是有意为之,而非凭空臆造,从这个角度上看,语言都有主观性,这就体现了语言的创造性。随着时间的发展,当某个音与某个概念的关系被固化(fossilization)被语法化(grammaticalization)之后,就具有了客观性,这对后来的语言使用者来说就是一种客观现实,因此理据性体现了语言的主观性、创造性和客观性。但同时语言的理据并非一成不变,语言具有变异性,从历时的角度看,语言的各个层面如语音、词汇和语法都在经历着演变,语言最容易发生变化的就是语音,词汇次之,语法最不易变化。这种演变必然导致语言产生之初所具有的理据也随之丧失和退化,如“父”由古代的pa演变为现代的fù,结果就使后来的语言使用者误以为语言受任意性支配,没有什么可论证性,这显然与历史事实不符。

既然语言的理据性是根本的,那么语言有没有任意性呢?答案是肯定的。语言的历史演变就是由任意性推动的,其中就孕育和包含着任意性。而且人类要发展,需要表达的事物越来越多,但是人类的发音条件和大脑储存能力并非无限,不可能出现能指与所指的一一对应,语言任意性的最明显表现之一就是一个能指可以对应多个所指,反过来,同一个所指可以对应多个能指。如wā可以对应“蛙”、“挖”、“哇”、“娲”等,反过来同一个概念如“馍”有mó和mántou(馒头)两个能指。语言的这种任意性使得语言的发展成为可能。任何语言最终都归结于若干个语音上,如现代汉语虽然千变万化,形式多样,但所有这些都逃不脱屈指可数的若干个声母和韵母加上四个声调的控制。语言任意性第二个重要表现就是一个所指对应的能指的不同发音。每种语言都有区域内的变体,即方言;方言内又有亚方言;亚方言内又有更小的方言区,直至最后其实每个人在发某个语音(能指)时,其音质的物理特性都是不一样的。比如我国汉语有八大方言区,同一个概念在不同地方能指形式大不一样。这里需要说明的是,同一种语言某个所指不同的能指变体与某个所指在不同语言里的不同能指是不同的,前者是在同宗同源基础上的演变,后者是各个民族不同经历、身体条件、思维方式和生存环境等等因素造成的。语言任意性也表现在语法上,如普通话说“不知道”,而有的方言却说“知不道”,与理据性一样,任意性也体现了语言的主观性、创造性和客观性。

有意思的是,文字产生后,语音得以文字化,所指对应的能指具有了语音和文字两种形式,我国历史上秦始皇统一文字,以后各个朝代推出“共同语”,民国时期推广的“国语”,如今我们普及普通话,这些都在一定程度上降低了任意性,有利于民族的团结和交流,增强民族的凝聚力。

三、结束语

理据性是根本的,任意性以理据性为基础,是语言的第二原则。任意性孕育于理据性,人类使用语言如同“带着镣铐舞蹈”,再怎么“任意”的变异都囿于理据性的限制,可谓万变不离其宗。理据性提供了语言使用的可能性和现实性,任意性提供了语言使用的选择性和多样性,理据性和任意性相辅相成相得益彰,共同不断促进语言向前发展。在语言产生初期,理据性的彰显大于任意性,但随着时间的推移,理据性慢慢褪色,任意性逐渐突显,理据性和任意性都反映了语言的主观性、创造性和客观性。

陆丙甫等把理据性和任意性分别看作可知性和不可知性,认为积极地承认理据性比消极地承认任意性更能促进科学研究,“寻找理据是科学研究的动力”[10]。我们的任务就是要根据语言中残存的蛛丝马迹还原出语言初始时的理据。

[1]索绪尔.普通语言学教程[M].张绍杰,译.长沙:湖南教育出版社,2001.

[2]李二占.语言理据性的哲学思考与经验观察[J].南昌大学学报,2008(1).

[3]许国璋.语言符号的任意性问题[J].外语教学与研究,1988(3):17-20.

[4]沈家煊.句法的象似性问题[J].外语教学与研究,1993(1):26-31.

[5]胡壮麟.语言的可证性[J].外语教学与研究,1994 (1):25-29.

[6]刘润清,张绍杰.也谈语言符号的任意性[C]//黄国文,张文浩.语言研究群言集.广州:中山大学出版社,1997.

[7]王寅.论语言符号的象似性——对索绪尔任意说的挑战与补充[M].北京:新华出版社,1999.

[8]王艾录,司富珍.汉语的语词理据[M].北京:商务印书馆,2001.

[9]张克定.语言符号衍生义理据探索[J].解放军外国语学院学报,2001(6):34-34.

[10]陆丙甫,郭中.语言符号理据性面面观[J].外国语,2005(6):33-38.

[11]Jespersen,Otto.Language:Its Nature,Development,and Origin[M].London:George Allen&Unwin Ltd,1922.

[12]王艾录.关于语言符号的任意性和理据性[J].解放军外国语学院学报,2003(6):37-42.

[13]陈宗明,黄华新.符号学导论[M].郑州:河南人民出版社,2004.

[14]林艳.任意性和理据性都是语言符号的本质属性[J].语言与翻译,2006(1):15-18.

(责任编辑王烈琦)

New Remarks on the Motivation and Arbitrariness of Language

SONG Rong-chao

(Henan Agricultural University,Zhengzhou 450002,China)

Motivation and arbitrariness are two controversial topics in the field of linguistics.On the basis of the previous studies and from new approaches,this paper tends to argue that firstly,motivation is the fundamental and first principle of language,while arbitrariness is based on the motivation and the second principle of language;secondly,both motivation and arbitrariness embody the subjectivity,productivity and objectivity of language;and lastly,motivation and arbitrariness cooperate and coordinate with each other,resulting in the birth,development and evolution of language.

motivation;arbitrariness;sign;signifier;signified

HO-06

A

1674-8425(2011)03-0099-04

2010-09-27

宋荣超(1976—),男,硕士,讲师,研究方向:普通语言学。