我国“西三角”经济圈金融与财政支农的经济效应

兰竹虹,莫纯政

(西南财经大学a.中国西部经济研究中心;b.经济学院,成都610074)

我国“西三角”经济圈金融与财政支农的经济效应

兰竹虹a,莫纯政b

(西南财经大学a.中国西部经济研究中心;b.经济学院,成都610074)

金融、财政支农水平提升有利于农村经济增长和农民增收,以市场主导的金融支农效率高于以计划主导的财政支农效率。利用“川、陕、渝”三地1985—2008年的时序数据,对金融、财政支农的经济效应从农村产值、粮食产量、农民收入三个维度进行实证研究,实证分析的结果支持了理论假说。最后,提出应进一步优化金融支农的结构功能和制度安排,提升金融支农力度,同时扩大财政支农中生产性支出比重,提高财政支农的效率。

金融支农;财政支农;经济效应;“西三角”经济圈

一、研究背景和问题的提出

做为“三农”问题的核心,农民增收关乎着我国宏观经济发展与社会主义和谐社会的构建,长期以来一直是政府和学术界关注的重中之重。改革开放以来,在国民经济稳定快速增长的宏观背景下,我国西部农村经济发展却面临着城乡二元结构和东西部区域经济失衡的双重困境。一方面,在工业化、城镇化的快速进程中,我国城乡居民收入剪刀差呈现不断扩大的趋势。另一方面,在区位优势、政策导向和资金支持等因素的合力下,我国东部地区经济发展迅速,西部地区相对滞后很多。我国西部地区“三农”发展中所面临双重困境的根本原因是资本稀缺所引致的人均收入水平和投资水平过低。在上述双重困境的演进中,我国西部地区的“三农”领域已经成为落后地区的弱势领域,占该地区总人口70%以上的农民也成为落后地区的弱势人群,成为最需要政策和资金扶助的对象。因此,如何提升西部地区金融、财政支农水平以及二者在优化资源配置和全局调控方面的效率,进而加快资本积累和技术变革,最终提高西部地区农民收入水平,将是目前亟待研究的课题之一。

我国西部地区的“三农”问题是“西部大开发”战略的要点,要使其迅速跳出“恶性循环”和“低水平陷阱”离不开政府通过金融和财政对其提供外生经济资源,单纯的自身资本积累难以实现这个经济目标。2004年来连续7个中央一号文件使“三农”问题上升至特殊重要地位,金融机构的资金支农水平也明显提高,2008年全国农业贷款总额达17 629亿元,为2000年4 889亿元的3.6倍。另一方面,中央和地方政府的财政支农支出也相应增加数倍。但过于依赖计划和政策干预的资金配置模式在微观层面存在政府失灵的可能性,资金运用的经济效应尚待实证检验。以往研究影响农民增收因素的文献[1-7],大多从全国整体情况出发,却鲜有实证分析我国西部地区金融、财政支农经济效应的实证研究。在抑制和缩小东西部区域经济差距的“均衡发展”政策背景下,建立以“重庆、成都、西安”三城为轴心,“川、陕、渝”三地为广义空间范围的“西三角”经济圈,成为中国第四经济增长极,以带动整个西部经济发展的命题,已在2009年3月人大二次会议后进入论证阶段。对农民收入与金融、财政支持之间的各种关系进行梳理,更快提高该地区占总人口3/4以上的农业人口收入水平,也将成为“西三角”经济圈的命题下一个最为现实和务实的问题。鉴于此,以1985—2008年“川、陕、渝”三地区的相关数据为样本,从经济增长、经济发展、粮食安全三个维度出发设计指标变量,考察该地区金融和财政支农的经济效应。

二、指标设计、理论模型与研究方法

(一)指标设计

本文从经济增长、粮食安全、经济发展三个维度设计被解释变量:农村社会人均产值(AO)、农业人口人均粮食产量(GY)、农民人均纯收入(RI)。其中,AO为“川、陕、渝”三地区农林牧渔业总产值与两地农业总人口的比值,GY为三地粮食总产量与农业总人口之比,RI为三地各自的农民纯收入按农业人口比重加权平均后的数值。

金融支农水平(RF)与财政支农水平(PF)做为主要的解释变量。其中,关于RF的指标设计,本文采用金融机构的农业贷款数额与各项贷款总额的比值,用以反映金融机构的支农力度;PF是指政府财政支农支出占财政支出总额的比值,反映政府的财政支农力度。

固定资产投资水平(FI)被设定为影响农村经济增长和发展以及粮食产量的其他主要资金因素,采用该区域全社会固定资产投资与区域生产总值的比率,做为控制变量加入模型。

(二)理论模型

选用Odedokun(1996)的动态两部门经济效率模型为框架,将金融资金、财政资金与固定资产投资一起视为生产投入的资本要素,并综合生产函数建立整体方程:

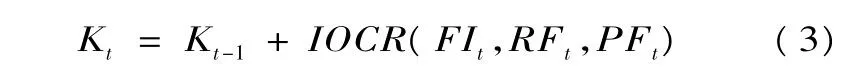

式(1)中,Yt表示农村社会总产值;原资本投入量Kt被分为FIt、RFt、PFt三项,依次表示农业固定资产投资、金融支农水平和财政支农水平;Lt表示农业劳动投入水平。根据经济效率模型,经济增长取决于资本投资增加、抑或经济效率提升、抑或二者之同时变动,即:

式(2)中ΔKt/Yt、IOCR分别表示资本投资变动、投资转化率即经济效率变动。因为当期资本Kt由前期资本存量Kt-1和当期资本投资转化量共同构成,所以结合式(2),在不考虑折旧的情况下将农业资本投入表达为:

式(3)中IOCR(FIt,RFt,PFt)代表经济效率或农业资本投入配置效率。将方程式(3)带入方程式(1)并做线性处理后得:

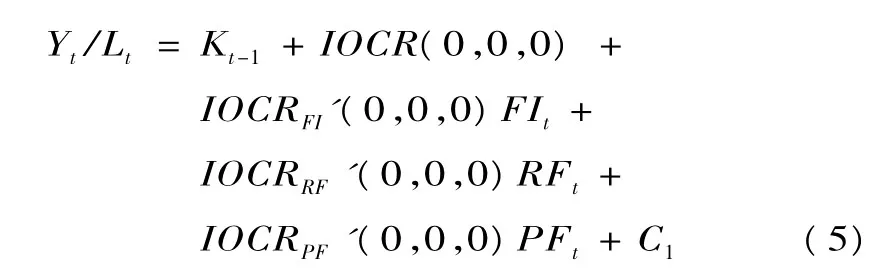

此处将影响农业总产出的其他因素定义为常数C,并将IOCR(FIt,RFt,PFt)一阶Taylor展开式的近似值带入式(4)中,然后在方程两边同时除以劳动投入量Lt,进一步得到农村社会总产值的人均产出模型:

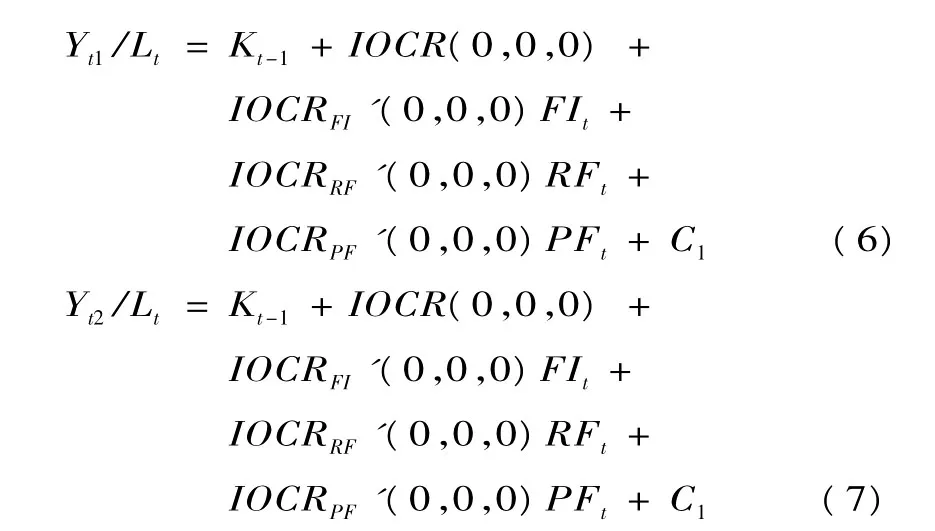

在式(1)的设定中,若将Yt定义为粮食总产量Yt1或农村居民纯收入Yt2,则可同法得到相应的人均粮食数量和人均纯收入模型:

根据式(5~7)①为了便于阐述,下文实证中将式(5)~式(7)定义为模型1~3的基本表达式。可知,农业资本存量、固定资产投资、金融支农水平和财政支农水平都是影响产出、收入及其增长的相关变量,并且产出、收入及其增长也依赖于农业存量资金利用效率[IOCR (0,0,0)]、固定资产投资效率[IOCRFI'(0,0,0)]、金融支农资金的投资效率[IOCRRF'(0,0,0)]和财政支农资金的投资效率[IOCRPF'(0,0,0)]的提高。本研究把这些变量都归结为资金配置效率因素,即农业产值、粮食数量及农民收入的增长依赖于支农资金配置效率的提高。从理论上看,若金融、财政支农的资金配置具有经济效应,那么在式(5)~式(7)中,这两个变量的系数将大于零;否则,表明金融、财政支农的经济效应的微弱或无效,即无法促进农村社会人均产值、农业人口人均粮食产量、或农民人均纯收入的增加。同时,二者系数的大小,表示金融和财政支农之间经济效应的相对强弱。

(三)研究方法

采用实证方法研究。具体步骤如下:(1)为了避免伪回归现象,利用ADF单位根检验说明变量的平稳性及单阶整数。(2)若变量均为同阶单整,则利用上述理论模型进行协整检验,分析变量之间是否存在长期稳定的均衡关系。(3)利用向量误差修正模型VEC和Granger因果检验来判断变量间的短期作用。VEC模型用于分析当因变量偏离长期均衡时,模型的短期调整速度和方向;因果检验讨论变量间的前期信息对彼此均方误差MSE是否具有贡献,以判断变量间的因果关系。(4)通过方差分解进一步分析变量间的动态关系。数据处理和计量分析采用Excel2003和Eviews5.0软件。

数据主要来源于《四川统计年鉴》《重庆统计年鉴》《陕西统计年鉴》《中国财政年鉴》《中国金融年鉴》等1985—2008年相关各期。文中价格指数以1985年为基期,且均采用四川省相关价格指数,缘于1997年重庆划归中央直辖市之前为四川省辖市,两地居民物价消费水平较为接近。同时,为避免剧烈波动和异方差,AO、GY、RI三指标采用对数化处理,处理后以LNAO、LNGY、LNRI表示.

三、实证研究过程及结果

(一)基于VAR的变量间协整及VEC模型检验

采用Dickey-Fuller的ADF检验方法对变量的平稳性进行验证。结果表明所有变量的一阶滞后差分均在5%的显著性水平下显示平稳,符合协整检验的前提条件。

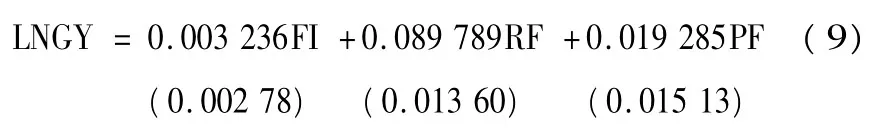

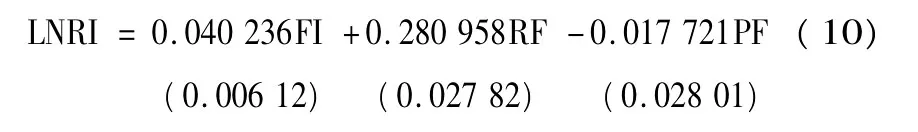

1.Johansen协整检验。分别建立LNAO、LNGY、LNRI和FI、RF、PF的向量自回归模型,并采用Johansen协整检验验证变量间的协整关系。根据AIC和SC准则,确定协整检验的最优滞后阶数为2。在上述基础上,进一步根据特征根迹检验(trace)和最大特征值检验(Maximum Eigenvalue)的结果在5%的显著性水平下,确定模型1~3的三组变量间均存在协整关系,并建立协整方程如下:

模型1:

模型2:

模型3:

上述协整检验结果中,投资水平、金融支农水平与农村产值、粮食产量、收入水平之间的正向关系符合金融发展理论的一般性结论。其中对LNAO、LNGY、LNRI三个被解释变量促进作用最大的均为金融支农水平RF,但是财政支农水平与农民增收的负相关则与预期相悖。其原因可能是”西三角”经济圈的财政支农资金中农林水利气象等部门事业费支出的比重过高,而农业生产和基础建设支出的比重偏低。

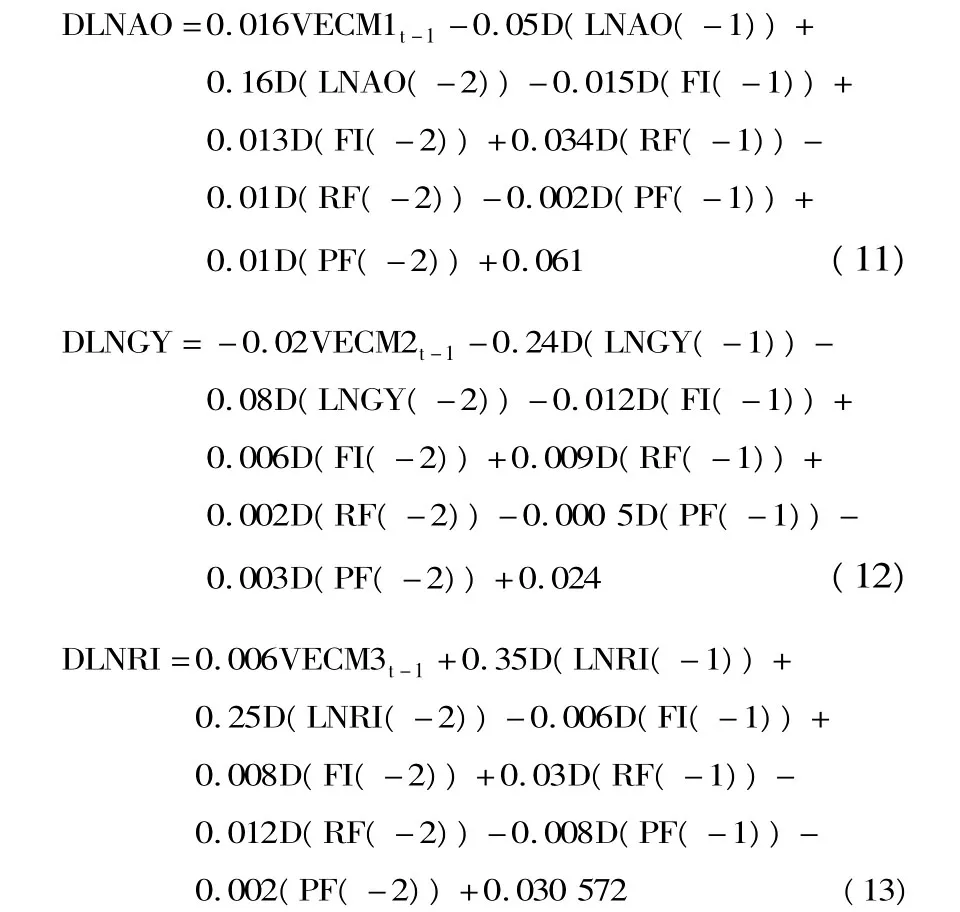

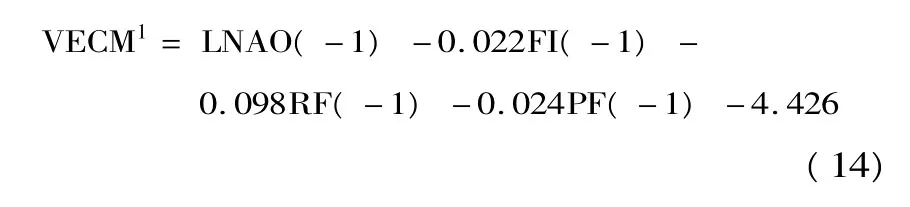

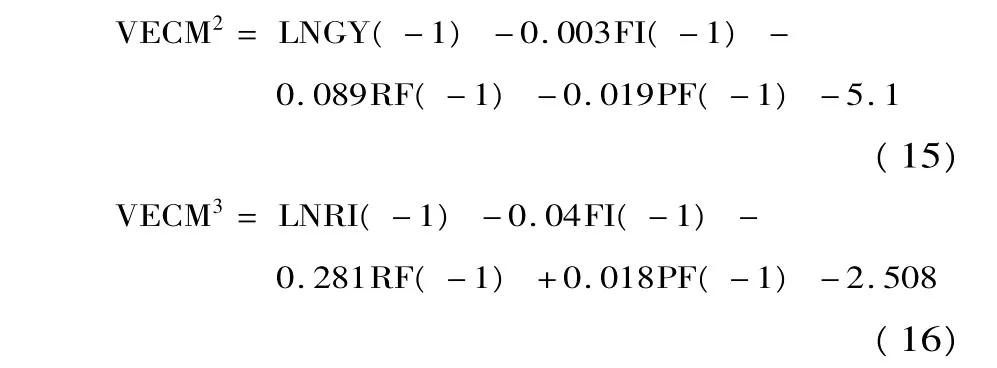

2.向量误差修正模型(VEC)。经过反复检验,在此选取滞后2期,有截距项但没有时间趋势项,分别建立三组变量之间的VEC模型,结果如下:

在式(11)~式(13)中,VECM为向量误差修正项:

根据式(14)~式(16)可以得到三组VEC模型,其误差修正项系数分别为0.015 783、-0.021 686和0.005 995。LNGY与FI、RF、PF所构建VEC模型的误差修正项系数为负,即模型具有反向调整作用,当人均粮食产量偏离长期均衡状态时,误差修正项会对其进行调整速度为-0.021 686的负向修正直至回归均衡状态,但是该短期修正作用较为微弱(对DLNGY的调整需要约46年)。而LNAO、LNRI分别与FI、RF、PF构建VEC模型的误差修正项为正,表明固定资产投资、金融和财政支农对农村人均产值和农民纯收入不具有短期调整作用。同时,三个修正系数的t统计量均不显著。可见,影响农村产值、粮食产量和农民纯收入的重要因素很多。金融、财政支农与这三个指标间虽然存在长期稳定的协整关系,但这种关联不够紧密,因而并不是影响其短期变动的主要因素,仅仅依靠金融、财政支农水平的变动无法对这三个指标作出快速调整。

(二)格兰杰(Granger)因果检验

为比较清晰地反映相关变量之间因果关系,本文针对所用数据的小样本特点,从较大的滞后4期开始分别检验模型1~3的滞后2~4期的因果关系。结果表明1985—2008年间,“西三角”经济圈金融、财政支农水平的提升并没有直接引起人均产值的提高,二者对产值增长的短期促进作用并不明显;但是农村产值增长在短期内显著提升了金融支农水平,投资水平则与产值增长之间体现出了良好的短期相互促进关系。其次,金融、财政支农水平抑或投资水平,与人均粮食产量之间均没有显著的短期因果关系。虽然三者在长期内均可促进粮食产量提高,但在短期内则表现出了外生性,并非农产品增产的主要因素。第三,金融支农和农民收入表现出显著的短期相互因果关系。

(三)LNRI的预测均方误差分解

方差分解检验通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通过差分方程)的贡献度,进而评价不同结构冲击的重要性。从上述模型1~3的方差分解结果可以看出,未来10年金融支农水平对农村人均产值、人均粮食产量、人均纯收入三个指标的贡献率均大于财政支农水平。该结果与协整检验、因果检验的结果表现出了一致性,即金融支农对农村人均产值等三个指标的长期经济效应、短期关联程度、未来贡献率均要大于财政支农。

四、结论与政策建议

实证结果表明,1985—2008年间我国“西三角”经济圈的金融支农水平对农村GDP、粮食产出水平和农民收入水平均具有长期稳定的经济效应,并且与农民收入增长之间存在明显的短期相互因果关系;财政支农水平对农村GDP、粮食产出水平具有长期的经济效应,但面对农民增收则缺乏效率,同时财政支农对上述三个指标的短期作用微弱;在比较分析中发现,金融支农对农村产值增加、粮食增产、农民增收的长期经济效应和短期相互作用均大于财政支农,在未来10年对这三个指标的贡献率也大于财政支农。鉴于改革开放以来,我国农业信贷体系在微观层面以市场供需为主导,而财政支农则体现政府计划的政策实践,本文结论亦验证了以市场配置为主导的支农资金效率要高于以计划干预为主导的支农资金效率的观点。

基于研究结论,为更好发挥金融、财政支农对我国西部“三农”发展的促进作用,本文提出如下政策:

第一,解决西部“三农”发展中的资金稀缺问题,应以提升金融支农力度为重点。但长期以来我国西部地区的金融支农力度一直低于全国平均水平,在“西部大开发”战略中的重视程度有待进一步提高。我国西部地区政府应该通过适当政策引导、以渐进方式促进农村金融机构积极探索金融创新,优化金融支农的结构功能和制度安排,明晰商业性、合作性、政策性金融在支农领域的功能定位,通过政府的担保、贴息和补偿等方式降低正规金融机构经营风险,重塑农村金融市场主体进而引导农村资金回流。另一方面,鉴于非正规金融在改善农村资源配置方面的积极作用,应在加强风险监管的基础上,促进非正规金融的规范化成长并提高其支农自由度。同时根据农民客户的不同特点和实际需求,从信贷的期限、额度、还贷方式等方面设计出相应的金融产品尽快提升信贷水平,为“三农”的发展提供亟需的资金要素。

第二,扩大财政支农中生产性支出比重,集中财力于直接生产支出和农田水利基础设施建设,提高财政支农的效率。对较为臃肿的涉农机构精简,缩减行政事业费用支出转而增加生产型和科技型支农费用支出,优化财政支农结构从而提高支农效率;加强政府内部行政管理,建立健全支农资金专款专项管理制度,排除其他部门对支农资金运用的介入,减少财政支农资金的挤占。财政支农的经济效应小于金融支农,甚至对农民增收不具有经济效应,其重要原因便是生产性支出比重过低。若能大幅提升生产性支出,将会进一步改善农业生产条件、提高农作物产量,进而在农民增收和农村经济增长中发挥更大作用。

[1]温涛,冉光和,熊德平.中国金融发展与农民收入增长[J].经济研究,2005(9).

[2]季凯文,武鹏.农村金融深化与农村经济增长的动态关系[J].经济评论,2008(4).

[3]谭燕芝.农村金融发展与农民收入增长之关系的实证分析:1978-2007[J].上海经济研究,2009(4).

[4]许冰.财政支农的时变边际效应与弹性实证分析[J].中国农村经济,2006(8).

[5]魏朗.财政支农支出对我国农业经济增长影响的研究[J].中央财经大学学报,2007(9).

[6]胥巍,曹正勇,傅新红.我国东、西部财政支农对农业经济增长贡献的比较研究:基于协整分析与误差修正模型[J].软科学,2008(5).

[7]胡金焱,董鹏.农村金融发展与农民收入的关系:山东例证[J].改革,2008(2).

[8]Odedokun M O.Alternative Econometric Approaches for Analysing the Role of the Financial Sector in Economic Growth:Time-Series Evidence from LDCs[J].Journal of Development Economics,1996,50(1):119-146.

(责任编辑邝坦励)

Analysis on the Economic Effect of General Financial and Public Financial Support for Agriculture in“West Triangle”Economic Circle

LAN Zhu-honga,MO Chun-zhengb

(a.Western Economics Research Center;b.School of Economics,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 610074,China)

It helps rural economic growth and rural incomes to enhance the level of financial support for agriculture,and market-led financial support for agriculture is more efficient than the plan-led financial support for agriculture.This paper uses the method of empirical research to find the economic effects of financial support for agriculture by agriculture output value,grain production and farmers income.It is based on the time-series financial data from 1985 to 2008 of Sichuan,Shanxi and Chongqing.And the results of empirical analysis support the hypotheses.Finally,it proposes to further optimize the structure function and institutional arrangements of financial support for agriculture,to enhance the intensity of financial support for agriculture,and to expanded financial support for agriculture in the proportion of productive expenditure,and to improve the efficiency of financial support for agriculture.

financial support for agriculture;public financial support for agriculture;economic effect;“West Triangle”Economic Circle

F207

A

1674-8425(2011)03-0049-05

2010-12-11

兰竹虹(1977—),男,贵州兴义人,博士,研究方向:环境经济学、人口生态学。