论蒯因“本体论承诺”及其价值

刘卫花

(重庆邮电大学思政部,重庆 400065)

论蒯因“本体论承诺”及其价值

刘卫花

(重庆邮电大学思政部,重庆 400065)

蒯因从“宽容和实验精神”出发,运用量化理论或一阶逻辑,提出了“本体论承诺”的新概念,发展出一套新颖独特的本体论学说。这种学说重建了“本体论”在哲学中的地位,改变了分析运动的发展方向;为低谷中的实用主义注入活力,成为逻辑实用主义创立的前提;为中国哲学运用现代逻辑来解决哲学问题、从而发扬光大提供了借鉴。

蒯因;本体论承诺;本体论;逻辑实用主义

本体论问题历来是西方哲学界研究的焦点问题。从历史的发展来看,古代本体论关心的是“存在是什么”;而近代本体论由于西方哲学的认识论转向,更多地关注于“我们能够认识什么”或“知识的根据”;现代西方哲学的语言学转向使得本体论问题变得更为复杂,许多现代西方哲学家尤其是分析哲学家关注的不再是“存在”或认识问题,而是语言的问题,亦即语句陈述的“意义”问题。本文所描述的本体论,就是现代意义上发生语言学转向后的本体论,即分析哲学家运用现象学和逻辑学的手段如何解决“存在”问题,亦称现代逻辑的形式本体论或逻辑本体论。本文主要讨论现代分析哲学家蒯因所主张的“本体论承诺”。蒯因的这种“承诺”,立足于“宽容和实验的精神”,考察他的这种“精神”,挖掘其“承诺”的价值,对于认清本体论问题在哲学和逻辑学中的地位,是颇有意义的。

一、作为一种理论选择的标准——“宽容和实验精神”

蒯因的“本体论承诺”理论是建立在“宽容和实验的精神”这一原则上的。蒯因认为,物理对象只是设定,科学理论只是工具。具体说来,承认某种事物如物理对象的存在,是为了便于说明问题而作出的一种理论假定;科学理论也不是客观实在的反映,只是人们为了便于预测未来而主观创造出来的工具。在蒯因看来,本体论像任何科学理论一样,不应当以是否同实在相符合作为取舍标准,而应当以是否方便和有用作为标准。由此,关于是否方便、有用的实用主义考虑就具有决定性意义。蒯因在为“本体论承诺”选择标准时说道:“我所提出的明显的忠告就是宽容和实验精神”[1]。所谓“宽容原则”用卡尔纳普的话解释就是:“每一个人都能够自由地选择他的语言规则,从而也可以按他的愿望选择他的逻辑。”[2]即在逻辑上,无道德可言。每人都有随意建立自己的逻辑即他自己的语言形式的自由。而所谓“实验精神”在蒯因看来就是实用主义精神。他说:“作为经验主义者,我继续把科学的概念体系看作最终是按过去的经验来预测将来的经验的工具”,“我们评价概念系统的基本变化的标准必须是一个实用的标准,而不是与实在相符合的实在论标准。概念是语言,概念和语言的目的在于达到有效的交际和预测。这是语言、科学和哲学的最高任务。”[1]可见,实用主义成为了蒯因的本体论学说以至他的整个哲学的最后归宿。

二、宽容和实验精神的产物——“本体论承诺”

“本体论承诺”一词是蒯因最早在1943年写的论文《略论存在和必然性》中首次使用的,后来在1948年的《论何物存在》及其他论文中他全面地阐明了“本体论承诺”理论并且作了详细的发挥。蒯因认为,本体论问题简言之就是关于“何物存在”(what is there?)的问题。它包括两方面的内容:一是事实问题,即实际上有什么东西存在;一是承诺问题,即说何物存在。他指出:“当我探求某个学说或一套理论的本体论承诺时,我所问的是,按照那个理论有什么东西存在。”也就是说,“实际上有什么东西存在”与“何物存在”是两类完全不同的问题。其指向不同,对问题回答的结果也不同。“本体论承诺”与实际上有什么东西存在无关,而只与我们说有什么东西存在有关,因而归根结底只与语言有关。这就是说,蒯因是从语言分析的视角上,在语言的构架中论及本体论问题的,他认为“任何指称都需要一个背景语言来落脚,以任何绝对的方式来询问指称是没意义的。”这样,指称的相对性就成为本体论的相对性。在这里蒯因把一阶逻辑,亦即量化理论或谓词演算作为已被整编过的科学理论的标准框架,他说:“我们所面临的这个作为世界体系的构架,就是今天逻辑学家们十分熟悉的结构,即量化理论或谓词演算。”[3]

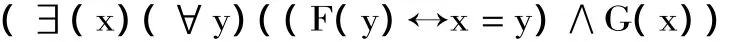

既然本体论承诺只与一个理论说什么存在有关,那么在一个理论中,是什么要素使其作出了本体论承诺?我们又如何检验逻辑系统中的何物存在的问题呢?蒯因认为:单称词项不可能是本体论承诺的承担者,使用它们决不会使人们担负在本体论上许诺某物存在的责任。作出本体论承诺的是被量词所约束的变项,“存在就是成为约束变项的值”,①蒯因在其1939年的《对本体论问题的逻辑探索》一文中首次提出,后来在《论何物存在》《逻辑和共相的实在化》等论文中作了周密的论证。如“柏拉图的老师是哲学家”,这个含摹状词的语句可以看成是这样一个合取命题:“至少有一个并且至多有一个个体x是柏拉图的老师,并且这个x是哲学家。”与它相应的逻辑公式是:

在这个单称命题中,单称词项、摹状词都不见了,剩下的只有逻辑联结词、谓词、约束变项“x”。其中逻辑联结词和谓词都不代表存在物,只有约束变项“x”成为本体的承担者。这个观点非常重要,因为它是蒯因本体论思想的核心。

蒯因认为,任何理论都逃脱不了对某物存在作出本体论的承诺,“存在就是成为约束变项的值”,语言中除了约束变项之外,不能再包括其他与本体论相关的东西。这样一来,蒯因就把哲学的存在问题变为了逻辑值域的选择问题。按照一阶谓词演算的语言构造的理论,其本体论承诺是个体,即这种理论的基础为个体;按照高阶谓词演算的语言构造的理论,其本体论承诺是类或其他抽象对象,即这种理论的基础为类或其他抽象对象。然而尽管如此,何物存在的问题在蒯因那里并没有真正得到解决。“存在就是成为约束变项的值”仅是本体论承诺的识别标准,仅能正确地判定一个理论所承诺了哪种本体论。但对于一个理论可能作出的多种本体论承诺来说,并非每一个承诺都是可接受的,“存在就是成为约束变项的值”并没有为哪一种本体论提供可接受的、正确的标准。蒯因自己也承认,“存在就是作为一个变项的值”这个公式仅仅“是为了知道我们的或别人的某个陈述或学说说什么东西存在”,“而关于什么东西存在的问题则是另一个问题”[1]。于是,蒯因提出了另一著名的口号即本体论承诺的认可标准:“没有同一性就没有实体”,亦即本体论的可容纳性标准。即是说,“如果某种学说承认某类对象是实体(即存在的),但却不能为它们提出同一性的标准,那么这类对象实质上是不存在的,从而不可避免地得出,这种学说的本体论立场是错误的。”[4]这是判定一个理论的本体论承诺是否成立、判定哪一种本体论是正确的标准。但蒯因所说的同一性是一种外延的同一性,因此,他的这一标准的实质是:只有一个理论能够给它在本体论上所承诺的东西提供外延性同一的标准时,它所承诺的那些东西才能个体化,才能成为本体论上可承认、可接受的实体。这一标准预先排除了内涵性实体如意义、命题以及可能个体等等的存在。就是说,蒯因的本体论只承认了具体的对象和个体。正如他自己所说的:“我们不相信抽象实体。没有一个人认为抽象实体——类、关系、属性等等——存在于时空之中;可是,我们更进一步完全抛弃了它们。”[3]

不难看出,蒯因根据外延同一性标准,只接受一阶谓词逻辑,只允许个体变项量化,不允许谓词变项量化,反对任何高阶逻辑和非外延逻辑的方法进入本体论的研究。他认为量词只能作用于个体变项,而不能作用于谓词变项和命题变项,因此按照“存在就是成为约束变项的值”的本体论承诺标准,谓词演算就没有承诺意义、命题、性质、关系、函项、数等内涵性实体或抽象共相的存在。

三、蒯因的“本体论承诺”的主要价值

蒯因立足于“宽容和实验精神”,运用量化理论或一阶逻辑并以此作为工具,提出了“本体论承诺”这个新概念,发展了一套新颖独特的本体论学说,在现代逻辑的发展中具有重要的价值。

1.重建了“本体论”在哲学中的地位,改变了整个分析运动的发展方向

逻辑学界和哲学界长期以来对逻辑和本体论之间是否有联系、要不要研究本体论问题存在很大分歧。一些哲学家认为逻辑和本体论是两个互不相关的理论,逻辑不关心何物存在的问题,也不为何物存在提供证明。而在现代分析哲学家看来,本体论的根本错误乃在于对语言的误用,认为传统的本体论根本谈不上真假对错,都是无意义的胡说,不是真正的哲学问题。

以维也纳学派为代表的逻辑实证主义者更为极端,他们对本体论采取绝对否定的态度,在他们看来,何物存在不仅与逻辑无关而且与哲学也不相干。他们认为,科学所研究的是命题的真理性,哲学所研究的是命题的意义,真正的哲学就是科学的逻辑,它的主旨在于对科学所使用的语言进行逻辑分析,这种分析没有任何本体论的意义,其中也不包括任何本体论的前提。在这些哲学家的眼中,传统哲学所讨论的世界本原、物质、精神等问题都是无法用科学的、经验的方法验证其真伪的,“一个语言构架的接受绝不可以看作蕴涵着一个关于所谈的对象的实在性的形而上学的教条”[5]。卡尔纳普就是持这种观点的典型代表。卡尔纳普认为蒯因所作的一切都是徒劳,逻辑可以限于研究语言符号的形式关系而不必顾及其意义,从而不必涉及非语言的实体。他认为任何语言都依属于一定的“语言构架”,逻辑是对一语言构架而言的,是“内部问题”,可根据对象的性质而运用逻辑或经验的方法解决。而本体论提出的关于事物、数、命题等整个实体的存在问题是“外部问题”,“不能够被判定为真的或假的,……它只能够被判定为或多或少地便利的、富有成果的。”[6]语言构架的选择和接受是完全没有认识价值的。“形而上学整个是由这些假陈述组成的”[5]。卡尔纳普认为,语言陈述有无意义,一是看其中的词有无意义,二是看词语组合有无意义,而形而上学命题在这两者上都是无意义的。

而蒯因从实用主义的角度,运用现代数理逻辑方法来讨论存在,认为无论是哲学还是逻辑学都不能回避或拒绝本体论问题,尽力恢复本体论在哲学和科学中的地位。蒯因认为逻辑和本体论息息相关,分析哲学家的理论都有一定的本体论前提,他们仅仅是用一种形而上学反对另一种形而上学。所以蒯因明确指出,一种科学理论,甚至日常经验都包含承认或否认这样或那样事物的存在的这样或那样的本体论前提。也就是说,一定逻辑系统的构造和取舍,总是建立在一定的本体论基础上的,都要对外部世界的某种类型的实体作出本体论承诺。此外,逻辑本身也与一定的本体论相关。蒯因说道:接受某种逻辑系统就是对使用某种语言框架或概念框架做出的选择,尽管事实上何物存在不依赖于我们语言的选择,但人们说何物存在却依赖于语言或概念框架的选择。一种理论总是在本体论上承诺了何物,“何物存在”问题的解决是其他一切理论问题得以解决的基础。在蒯因看来,无论是自然科学家、数学家或哲学家,当他们构造或谈及一种理论时,实际上都连带着他们的本体论态度,他们在各种理论的陈述中不可避免地暗含着本体论上的断言。例如物理学家谈论物体时,是以承认物质对象存在的约定为前提的;数学家讨论各种关于数的问题,也是以承认各种数存在的约定为前提的;因此当哲学家给出一种个体理论或包含类的理论时,也同样是以承认个体或类存在为前提的。由此蒯因合乎逻辑地引出一个结论:谓词逻辑是现代逻辑的重要内容,而谓词的使用需要一定的定义域,而定义域必是非空的,虽然这一集合的个体究竟是什么需要详细分析,但其毕竟暗含了一种本体论。看得出来,蒯因的这种本体论已不是传统意义下的事实本体论,而是一种形式本体论。但无论怎样,蒯因的逻辑并不能脱离本体独立发展,他的理论中逻辑与本体论息息相关的结论,从而为重建了“本体论”在哲学中的地位是贡献了力量的。

蒯因恢复了本体论研究在哲学中应有的地位,这种“恢复”几乎起了一种扭转乾坤的作用,改变了整个分析运动的发展方向。但蒯因的“本体论承诺”毕竟不是传统思辨的形而上学,而是在20世纪“语言的转向”的背景下,提出并以严密的逻辑方式论证本体论预设与本体论承诺的必要性,探讨一个理论中说什么的问题。蒯因巧妙地避开了传统哲学的困境,使本体论争论变成有关语言的争论,对哲学本体性质进行了重新思考和重新规定。无论是对逻辑实证主义的现代转向,还是对本体论哲学的现代发展,其影响都是不可低估的。

2.为低谷中的实用主义注入活力,创立了逻辑实用主义

在美国实用主义发展史上,蒯因在关键时刻起了决定性作用。

19世纪70年代产生于美国,20世纪初在西欧流行的实用主义是一个“时髦”的主观唯心主义哲学流派。实用主义认为,哲学研究不应再注重一般实在和认识问题,而应注重于在价值领域内对人类活动所可能进行的指导。它以生物进化论为自然科学基础,从生存斗争的观点来看人类行为,把采取行动当做主要手段,获得效果当作最高目的。实用主义的集大成者杜威就把这种哲学称之为“行动的哲学”、“实践的哲学”,以突出其“实用”的特点。但实用主义的这些特征与逻辑实证主义相比,其缺乏“科学性”却又是显而易见的。

当代自然科学的发展使实用主义不得不承认,传统的实用主义观点已面临落后于时代、不能适应自然科学发展潮流的危机。20世纪50年代随着杜威逝世,实用主义一度走入低潮,为分析哲学所代替,这期间虽有刘易斯、莫里斯等大哲学家出现,但并未使实用主义重振雄风。而产生于20世纪20年代的逻辑实证主义以数理逻辑和现代物理学等严密精确的科学为背景,力图在经验主义基础上把传统经验论与现代自然科学成果糅合起来。20世纪五六十年代,蒯因把逻辑实证主义与实用主义结合,创立了逻辑实用主义。他一方面情牵分析哲学,另一方面又有意无意地以美国所特有的实用主义精神来处理分析哲学的问题,强调语言和理论的体系性与整体论,取消了分析——综合区别的一元方法论。蒯因利用美国实用主义哲学,从内部批评逻辑经验论,从而改造了分析哲学。蒯因的这种“改造”,事实上是把实用主义从低谷中引上新的发展阶段,弥补了传统实用主义的不足,缓和了实用主义的危机,使实用主义在美国哲学中得到某种程度的复兴,并最后导致分析哲学的自行消亡与后分析哲学(即理查德·罗蒂所代表的新实用主义哲学)的兴起。

实际上,实用主义和逻辑实证主义这两个学派在某些观点上早已不谋而合。实用主义早已从逻辑实证主义那里吸取了逻辑分析的技术,如皮尔士的指号理论和意义理论、刘易斯的概念论等,这些都为后来蒯因创立逻辑实用主义打下了理论基础。

蒯因把实用主义与逻辑实证主义结合起来,改造了逻辑实证主义,创立了逻辑实用主义,这种发展尽管有主观经验唯心论的倾向,但从根本上摧毁了逻辑实证主义的根基,标志着逻辑实证主义作为一个哲学思潮的分化与衰落。

3.运用现代逻辑来解决哲学问题,值得中国哲学借鉴

蒯因的本体论成功地运用了现代逻辑,特别是一阶逻辑。在他的“本体论承诺”理论中,他以一阶逻辑为背景框架,利用罗素摹状词理论将限定摹状词消除。从而解决了一阶逻辑中“非存在物存在”问题。

我们认为,熟悉和运用逻辑方法特别是现代逻辑方法,来解决中国哲学界乃至世界哲学界问题是一件非常重要的事情。我国著名学者陈波就说到过:“中国传统思维方式长于神秘的直觉、顿悟、洞见,以及笼统的综合和概括,但拙于精细的分析与严密的论证。这从留传下来的中国传统哲学文本中可看出,鲜有围绕单一主题进行严密论证的专门著作,更多的是作为未经严密论证的观点集成的‘语录’。”[7]而加拿大著名哲学家马里奥·本格也曾指出:“大多数唯物主义哲学家都只说日常语言——从而必然只能以一种不精确的方式来表述自己的观点——他们很少考虑以一种令人信服的方法来对自己的观点进行论证。”[8]他认为,“哲学研究应当系统地、精确地和科学地进行而不能采用文学的描述方式……”[8]马里奥·本格的意见是值得重视的。

哲学的本性在于“追问”,在于“反思”,在于对智慧的爱,因而,哲学应当是说理的[9]。哲学特别是现代哲学,理所当然地应运用严密的逻辑推理、论证,使问题更加精确、明确、严格。

分析哲学离开了逻辑也许根本不可能提出它的那些主要问题(意义问题、指称问题、模态与真理问题等),更不用说有效地处理这些问题。而蒯因的哲学则是对现代逻辑的成功运用,显示了其哲学的明晰、精确、严谨、细致等优点[10]。我国著名的数理逻辑学家王浩也指出了蒯因哲学运用逻辑特别是一阶逻辑这一特征。如今,哲学界由于逻辑技术的介入其思辨形象已被大大改变,哲学的推理过程变得清晰,那些被不合法引入的前提被暴露出来,漫无限制的狂想和随意性受到抑制,各种观点的逻辑严密性大大提高,整个研究因此而更加富于成效。这些情形的出现,与蒯因的贡献不能说是没有关系的。中国哲学倘若也借助蒯因的方式和方法,讨论其一些核心的概念和原则,是不是可以也有新的进步、新的提高呢?

[1][美]蒯因.从逻辑的观点看[M].江天骥,等,译.上海:上海译文出版社,1987.

[2][美]卡尔纳普.卡尔纳普思想自述[M].陈晓山,等,译.上海:上海译文出版社,1985.

[3]陈波.奎因哲学研究——从逻辑和语言的观点看[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1998.

[4]朱新民.现代西方哲学逻辑[M].上海:复旦大学出版社,1987.

[5]洪谦.逻辑经验主义(上卷)[M].北京:商务印书馆,1982.

[6]翟玉章.蒯因的科学哲学[J].自然辩证法通讯,2001(3):23.

[7]陈波.蒯因哲学的理性精神及其启示[J].哲学研究,1994(12):44.

[8][加]马里奥·本格.科学的唯物主义[M].张相轮,郑毓信,译.上海:上海译文出版社,1989.

[9]段琦,何向东,唐晓嘉.克里普克语言哲学研究[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2010(4):48-51.

[10]侯彦明.解读维特根斯坦私人语言中的三个区分和八种样式[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2009(2):56-59.

A Study on Quine’s“Ontological Commitment”and Its Value

LIU Wei-hua

(Department of Ideology and Politics,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)

Based on ‘the spirit of tolerance and experiment’,Willard Van Orman Quine,has put forward a new concept,that is,‘ontological commitment’,and developed a novel and unique ontological theory.It has rebuilt the position of ontology in philosophy and changes the developing direction of analysis movement,it injected vitality to pragmatism at low ebb and becomes the precondition of the formation of logical pragmatism,and it provides references for Chinese philosophy to use modern logic to solve philosophical problems so as to push it forward.

Quine;ontological commitment;ontology;logical pragmatism

B81;B016

A

1674-8425(2011)07-0011-05

2010-09-10

重庆邮电大学社会科学基金项目(K2010—120)资助。

刘卫花(1979—),女,山西平遥人,硕士,讲师,研究方向:逻辑学、马克思主义哲学。

(责任编辑 王烈琦)

——充满艺术的实用主义者Eva Solo