清代及民国时期浙江茶叶初级市场与出口茶埠变迁

陶德臣

(解放军理工大学军队政治工作教研室,江苏南京 210007)

清代及民国时期浙江茶叶初级市场与出口茶埠变迁

陶德臣

(解放军理工大学军队政治工作教研室,江苏南京 210007)

清代及民国时期是浙江茶叶经济大起大落的关键时期。受茶叶外销的刺激,浙江形成了散布产区、较为广阔的茶叶初级市场。产区所产茶叶集中到初级市场后,再汇集到宁波、杭州、温州三大茶埠。但从发展趋势来看,浙江茶叶经济无论是茶叶生产、茶叶初级市场,还是出口茶埠,最终均不可避免地走向了衰落。

清代;民国;浙江;茶叶初级市场;出口茶埠

DO I:10.3969/j.issn.1671-2714.2011.01.015

浙江是中国著名外销茶区,茶叶生产一向比较发达。概括地说,清代民国时期浙江茶业主要分三个阶段:19世纪 90年代前的发展繁荣阶段,19世纪 90年代后至抗日战争前夕的衰落阶段(20世纪 30年代曾有过短期复苏),抗日战争后至新中国成立前的破产阶段。[1]这方面笔者已有专文探讨,不再重复。与茶业经济发展情况相适应,作为浙江茶叶产区初级市场的茶市与出口茶埠的盛衰情况也基本类似。

一、浙江茶叶初级市场

早在鸦片战争前,浙江茶市已有一定发展。安吉为著名白茶产区,乾隆《安吉州志》卷八《物产》引《前溪逸志》关于茶农种茶、采茶、制茶之情景,所制茶“汰之以存其精也,乃盛于篓,乃鬻于市,千树茶比千户侯矣”,说明植茶是为出售,且利益颇丰。该州茶出东南山乡,“春夏之交,山乡鲜蚕麦之利,茶虽工繁利薄,然业此者,每籍为恒产云”,具有明显的商品经济特征。于潜县茶产业发达,“邑之仰食于茶者十之七”①,所产茶“盛行于关东,与徽商大叶子相等,每岁设厂收买,集如市,俗称曰王茶,乡人大半赖以资生,利亦巨矣哉”②。这是嘉庆十五年 (1810年)时的情况,说明于潜茶市持续时间长,吸引了茶商就地收购远销他乡。昌化县“春茶秋萸,其利甚溥”③。绍兴府产茶甚广,“总谓之绍兴茶”,“北地竞市之。都门牙家云,越所贩茶,每岁盖计三万金也”[2],茶市发达,可见一斑。浙东四明山所产茶有野茶、园茶、大隐山中茶,“采者携至永昌谭易米”④,成为农民调剂余缺的物资,永昌谭就是茶叶市场。东阳茶除在当地销售外,还大量运销外地,“茶芽,谷雨前采者,人家必买之,取足一岁之用”,此为当地销售的茶。而“茶商所贩,反取粗大,但少炊之,谓之汤茶,转贩西商,如法细做;用少许撒茶饼中,谓之撒花,价常数倍”⑤。杭州一带自古产茶量大,名茶多,清代“商贾贸茶,南多于北”,但以销本地为主,“俗不喜远出,土产俱贸迁近地,其习然也”⑥。慈溪产茶,“其四乡村市,凡二十八处,东则文溪,西则商港,其余诸市所产 ……茶,笋、麻、苎、木棉之类”⑦,均为农产品零散市场。诸暨各地“所产茗叶,质厚味重,而对乳茶最良,每年采办入京,岁销最盛”⑧。宣平县茶“高下不一,精粗亦殊,西乡颇盛”⑨。这些茶当然不可能仅供生产者自用,必有一部分进入市场流通。总之,其他许多县也产茶,有些地区“饶产茶、笋之利”⑩,茶叶市场自然应运而生,为交易提供场所,为种植户调剂有无,为当地消费者消费茶叶创造条件。

鸦片战争后,外销勃兴,浙江茶产业随之兴盛,广泛分布于产区的茶叶初级市场迎来了发展的黄金时期。浙西遂安县“西北产茶,岁百余万斤……佳者包以锡罐,外加木箱,专售洋人,谓之箱茶……同治间 (1862-1874),皖茶价昂,至邑贩茶者以百计”⑪。湖州府各县“山中产茶处甚多,特长兴最著名耳”,所产茶主要运至“山货行发售”⑫。菱湖所产茶成为商贩争购对象,他们于“立夏前后竞贩新茶转鬻,捆用布缚,故叙售论缚不论斤,每缚约二百两,比户购买藏贮,以备一岁之需”⑬,交易颇有特色。杭州府既是茶产区,又是各地茶叶重要中转站,茶叶交易发达。各县所产“龙井茶最著名,西湖各山出茶也不少,外县亦多产茶,东西天目茶种尤美,亦土产之一大宗”。另外,每年从杭州转运输出的茶叶相当多,附近产御茶、天目云雾茶、径山茶、黄茶。⑭“物产志”引《西溪梵隐志》云:“安乐山西麓即西溪镇,环山之茶,皆聚于此,春和烘焙,十里清香”。该志编者按云:“今杭茶为四方所珍,无地不售。而海口通商以来,每岁货茶出洋之值,以数十百万计,其利与蚕丝相埒,实出产之一大宗也。西湖南北山及钱塘定乡之浮山所产尤佳”。临安县黄茶“出南乡,茶不甚佳,而行极远,辽东沈阳等处,岁必贸迁”。⑮浙东四明山横跨余姚、鄞县、上虞、奉化、嵊县、新昌等县,原产著名日铸茶,鸦片战争后,“海禁大开,各县所产之茶,集中平水,加工精制为圆形绿茶,大量输出,以供国内外市场之需要,昔日供应全国之日铸茶,遂一变而为运销海外之平水茶”。[3]在此之前,四明山虽种茶树,但面积不大,多野茶,19世纪中叶,外销旺盛,茶源紧张,“采购人员接踵上山,刺激了山上农民种茶的劲头。于是大片荒山与部分林区,披荆斩棘,除石松土,开拓平整,尽皆栽种了茶树。就此以后茶叶便成了四明山区的主要生产”。[4]平水茶区的平口镇、汤浦、上虞章家埠,遂淳茶区的威坪,温州茶区的永嘉,杭州茶区的杭州均为制茶业和著名茶叶集散地。新昌茶“出销杭嘉湖。海禁开后,半改为园茶,由宁绍各栈运销于外地。近因各栈货益求良,工费殊繁,有改为烘青而出自沪上以销营口者”。⑯以永嘉为中心的温州茶区茶业发展后,清廷于 1864年在“课税银之外,又有厘捐”之剥削。⑰由于茶业发展,茶行、茶栈大量出现,雇工拣茶、制茶现象十分普遍。19世纪 70年代初期,“宁波烤茶及拣茶的男工和女工的人数约可估计有 9 450人。平均每一茶行雇有 355名工人”,由此可知宁波茶行近 30家。茶行所雇男工主要来自安徽,女工来自绍兴附近。[5]272定海茶“近时各处所产浸多,制亦合法,以黄杨尖山为最胜”⑱,此茶曾得1915年美国巴拿马博览会“三等奖凭”⑲。镇海产茶,一般“止销内地”,然“瑞岩产茶既多,柴桥则有茶市,外洋邻省来此设庄购茶,其盛时销额可达二三十万缗”⑳。兰溪县“有茶山之利”㉑,此地为“浙省大市场,两湖所产之工夫茶,咸集此间,由此经杭州以至上海”。与江西玉山相隔的常山同样“为浙省繁盛商埠”,[6]也为江西茶入浙江赴上海的必经之路。淳安“山多地瘠,民贫而啬,谷食不足,尝仰给他州,故勤于本业,而更蒸茶割漆,栽培山木,以要懋迁之利”㉒。平阳县洋庄毛茶由温州出口,制成的箱茶运销外国或牛庄、营口等处,篓装茶运销苏州、杭州、上海、硖石等处,岁约值银元 20余万。“平邑金镇贾收茶,必拣去枝梗,炒焙入篓。其地妇女,于黎明装束挈伴到客邸领茶,列坐代拣”㉓。每当茶叶上市,诸商云集,市场繁盛。“浙江平阳南港、北港、蒲门等处,每年清明后,即可采摘茶芽,稍迟,头茶上市矣。远近茶商连翩而来,直至二茶、三茶,收买完竣而后去。一年总计不下数十万金之收入,于是农民中亦有面团团作富家翁者矣”。㉔

平水珠茶的改制和土庄茶栈的兴起,更推动了浙东茶市的发展。珠茶是由宋代团茶发展而来。外销勃兴后,原本长身的毛茶改制成圆紧乌黑的颗粒状茶类,按其大分精细分成等级,主要有大珠、小珠两种,运销海外,深受欢迎。“鉴于珠茶畅销国外”,四明山所产茶“亦从长身改为圆形”,纳入平水茶区外销范围。珠茶制法精细,形状特突,“外销数量,曾占华茶出口的首位”[4],因行销旺盛,受到出口商欢迎,成为栈商竞逐对象,适应外销需要的土庄茶栈运用而生。毛茶销于茶栈,主要分为销洋庄的圆茶和销本庄的长茶。平水、汤浦等处圆茶买卖是由茶栈派遣水客往各茶区,伴同当地茶行至茶农家中收购,也有茶贩 (山客)向茶农购买而贩至茶行的。水客收集毛茶时,茶农与水客当面论价,茶行居间品价,负引导评价之责。水客所带货款不足,即出具该栈之期票。茶行可向买卖双方抽取佣金,方法各不相同,有取买方 3%,卖方 5%的,有只向卖方取 9%的,又向卖买双方各抽 3%的,也有茶事毕,买方馈送一次性酬金的。茶行须从佣金中提一成津贴水客。长茶买卖由茶农挑至茶行出售,或由茶农直接至茶栈出售,均系现金交易。但茶价尾数概不付给,即使货量颇巨也是如此。也有以小洋计算者。[7]茶栈收购毛茶后进行再制。因此,此类茶栈非通商口岸的一般茶栈,而是“茶厂之一种,收买茶户毛茶,以精制”。它首创绍兴平水,次创上虞章镇。同治光绪年间 (1862—1908),绍兴茶叶由茶栈精制出口,“运往外洋者甚多,获利殊巨,此后诸暨嵊县等处,亦先后设有茶栈”,土庄茶栈一时勃兴。1893年温州茶商开设裕成茶栈,所制箱茶运至上海转销国外,“甚见踊跃”,茶栈亦逐年增加。1894年永嘉始有茶栈 1家,所制茶“运销上海,去路大旺”,2年后增至 9家,绍兴增至 16家,上虞、嵊县、诸暨等县茶栈数量均有增无减。[8]土庄茶栈的兴盛是产区茶市繁忙的标志。

嗣后外销不振,产区茶市衰落,茶栈经营不善。由于争夺原料,“茶价高涨,成本增加”,而外销茶价又跌,销路不畅,茶栈“损失甚巨”,“原气大伤”。后虽有复苏,但很快又被“连年营业平平所代替”。第一次世界大战期间,“茶栈又告衰颓”,至 20世纪 30年代,“浙省茶栈仍少有进步可言”[8]。1912年浙江茶栈 66家,雇工 11 336人,翌年减少 2家,雇工减至 9 059人。[5]4441933年平水茶区有茶栈 56家,只有 44家开工。[9]1936年全区茶栈增至 91家 (一说 79家),但所制茶“比往年逊色”,运至上海后“价狂跌,厂方乃都亏损”。[10-11]1937年平水茶区茶栈 111家,1939年增至 164家,“占全省制茶厂一半以上”[11],但实多为“投机取巧,不讲信用”之辈,资本多、历史长的茶栈少。茶栈不振是茶市不振的标志之一,从中可概见茶市的发展状况。

抗战爆发后,浙江茶叶生产陷入绝境。茶区“经敌人摧残,茶园荒芜,茶厂被毁,茶村人口几减少三分之一”,1946年全省茶产量只有战前的25%。[12]温州茶区荒废和掘毁的茶园占 60%,“茶市一落千丈”。[13]平水茶区全部产量不足 4万担,约为 1938年、1939年产量的三分之一。[14]龙井茶区“茶园荒芜,各大茶号相继歇业”,茶价暴跌,特级龙井由每斤 12.8元跌至 2元,不够采工工本,盛极一时的龙井茶从此“一蹶不振”[15],几乎销声匿迹。抗战胜利后,产区继续衰败,1949年全省茶产量 6 600吨,比 1946年的 9 536吨还低 30%,不及战前最高年份 1933年的 30%。[16]所到之处看不到整片的茶园,未废除的茶园“普遍地种植玉米”[17],茶园荒芜情况十分普遍,茶市几近崩溃。

二、浙江三大出口茶埠

初级市场上的茶叶除在浙江本省消费外,其余均运往以茶埠为中心的中级市场,转销国内外各地。浙江三大茶埠宁波、杭州、温州,以宁波最为古老。

1.宁波茶埠。五口通商前,宁波为浙海关所在地,与广州、厦门、上海云台山同属四大外贸基地,西方国家尤其是英国很长时间趋宁波开展茶叶贸易。1700年英国船只“伊顿号”在宁波购买茶叶,用银 0.8万两,按时价 25两 /担计,约合茶叶320担。㉕1701年开赤普尔在宁波订购了一批价值 24.55万两的货物,其中茶叶货值 0.8万两,茶叶仅占总货值的 3.26%。[18]2591702年英国在舟山岛设立贸易站,收购茶叶。由于市面对茶叶销量增加,英国东印度公司令船只载满茶叶,因在舟山买茶比别处便宜很多,其中松萝茶便宜三分之一,圆茶便宜六分之一,武夷茶便宜七分之一。[19]1703年开赤普尔率英船 2艘驶舟山 (即定海)进行贸易。从“我们今年没有买单件货物、茶叶和瓷器,可他们坚持要我们买这些货”[18]276可知,宁波是茶叶外销基地。1757年后,清政府规定广州为唯一外贸港口,宁波茶仍有输出。从清廷上谕,“著福建、安徽及经由入粤之浙江三省巡抚,严饬所属,广为出示晓谕,所有贩茶赴粤之商人,俱仍照旧例,令由内河过岭行走,永禁出洋贩运”,㉖即可知茶叶海运数量之多。

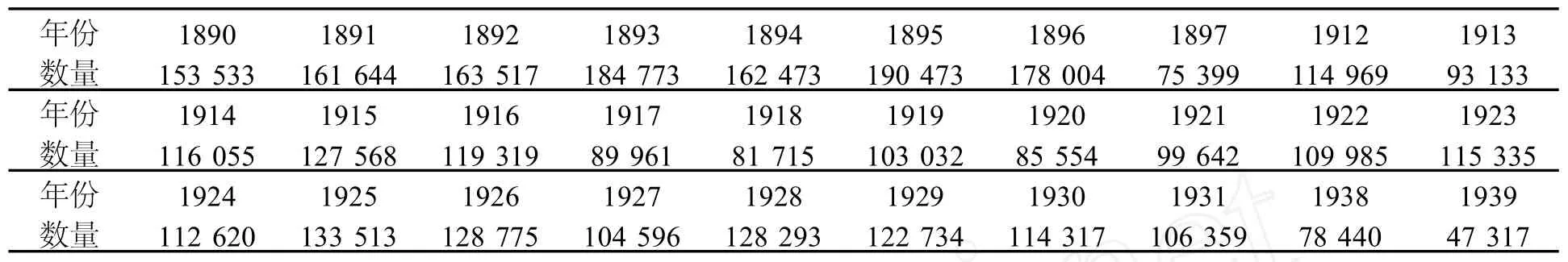

正由于有这样的历史传统,鸦片战争后,宁波与广州、厦门、福州、上海同列为通商口岸,除上海外,其他各埠均有过茶叶外销历史,上海则是茶叶重要中转站。五口通商后,“宁波的贸易已转移到上海,主要由于靠近上海”,而且“赶不上其他四个有领事驻在的口岸了”。[20]因而被称为“宁波开放,贸易的失败”,尤其是茶“经过山区到宁波后,仍然留在中国人手里,外国人只能在它运到上海后并经行帮的准许才能得到”。[21]江苏、安徽、浙江茶尤其是浙东茶均运宁波转输上海。“杭州未开埠以前,徽州茶,平水茶多聚于此”。[22]由于宁波是重要茶叶中转站,为适应茶叶外销需要,许多茶行专做精制等事。19世纪 70年代初,宁波从事烘茶拣茶的男女雇工约有 9 450人,每行平均雇工 355人,这样算来,宁波茶行有 26家以上。这些工人中的男工主要来自安徽,女工为绍兴附近各县人。㉗茶行兴盛从一个方面反映了宁波茶叶转口业的发达,是宁波茶叶流通量的标志。[1]兹见宁波历年茶叶输出一览表㉘(见表1)。

表1 宁波历年茶叶输出一览表/担

宁波茶输出比较平稳,大多保持 10余万担水准。1895年《马关条约》规定开埠杭州后,对宁波茶市影响较大。“宁波茶业虽为杭州所夺,然输出外国者,其数尚达四百五十万两之多”,“茶栈甚少,大抵多系上海茶栈直接派人至产地收买,或于产地附近设制茶厂,向牙户收买而精制之”。[22]这是 20世纪 20年代外销回复时的情况。但杭州开埠确实使宁波茶源减少,输出也减。如 1897年的输出量只有上年的 42.4%,比《马关条约》签订的 1895年少 60.4%。嗣后至 20世纪 20年代虽有所回升,但从未恢复到历史最好水平。因为宁波茶源主要由浙东平水茶及皖南徽州茶组成,杭州开埠后,徽州茶已不再路经宁波,而以杭州为集散地。据关册记载,光绪二十年 (1894年)宁波出口平水茶 85 800余担,徽茶 74 500余担,光绪十九年 (1893年)宁波出口平水茶 109 800余担,徽茶73 800余担。㉙这两年徽茶各占总量的46.5%和 40.2%,由此可知徽茶输宁波的重要地位。光绪三十一年 (1905年)宁波“徽茶则绝无所见”,平水茶减至 16 000担,毛茶只有 200担,共16 200担,复出口茶也无。而该年徽茶在杭州出口103 035担,上年为 114 496担,再加上出口的平水茶,杭州这两年出口茶分别为103 237担、115 454担。㉚由此可见杭州开埠对宁波茶市的巨大影响。20世纪 30年代后,宁波茶市更加衰落,1934年仅输出 2公担 (合 3.3担),1938年是 47 440公担 (合 78 440担),1939年为28 617公担(合47 317担)。㉛

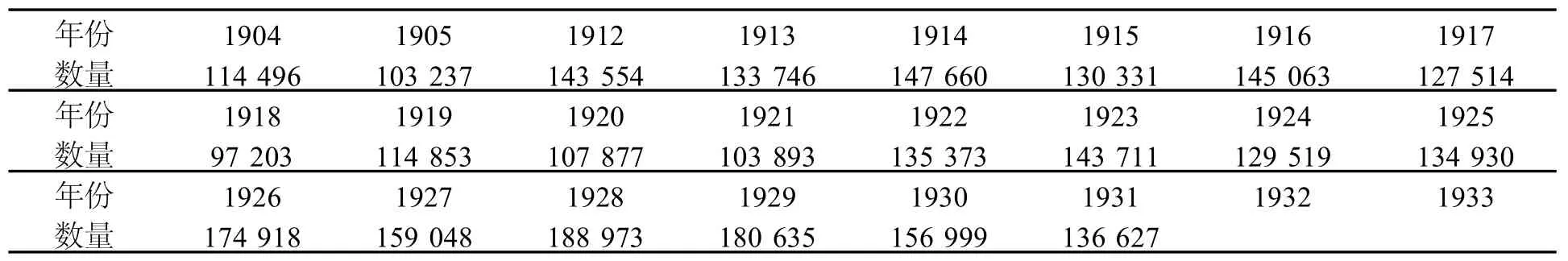

2.杭州茶埠。杭州是据 1895年《马关条约》辟为商埠的。开埠前,杭州一直是茶叶重要中转站,肩负着浙西茶尤其是徽茶的东运和浙茶向苏州或上海的运输,是东部茶路运输枢纽。上海开埠前,又是江浙皖茶南运广州的集散地。上海开埠后,武夷山茶北运上海,也有运杭州,沿内河运上海或转苏州赴上海的。杭州茶埠十分重要,它不但是“龙井茶的产地,又是浙、皖、赣、闽茶叶运销集散之地”,每年茶季“全国各大城市茶商云集杭州,采购茶叶,龙井茶也是他们采购的对象。当时如上海的汪裕泰、程裕新,苏州的汪瑞裕,北京的鸿记,天津的正兴德、泉祥,济南的鸿祥,哈尔滨的东发合,大连的阮顺德等大茶商,都在杭州设庄,通过杭州茶行收购,抢先运往各地报新”。[15]20世纪 20年代末的调查,杭州本地产茶 1.4万余担,各地汇集杭州的茶约 5万担,本地销 1/4,其余运往各省。城厢茶行 9家,年销 4.5万箱以上,茶铺 50余家,年销 1.7万担,贸易总额约有320万元。㉜杭州城不但要消费大量茶叶,而且每年还有 10余万担茶出口。兹见历年杭州茶叶输出一览表㉝(表2)。

表2 杭州历年茶叶输出一览表/担

“九一八”事变后,东北全境沦陷,杭州顿失东北市场,对杭州茶市打击甚大。1937年杭州陷落,茶市遭到严重破坏,更加一蹶不振。

3.温州茶埠。温州茶一向从海路运往上海销售,或者赴宁波、杭州转上海。1876年中英《烟台条约》确定温州为通商口岸。嗣后温州始从本埠出口茶叶,但数量有限,年出口量最多时也仅数万担,少则数千担甚至数百担。兹见温州历年茶叶输出一览表(表3)。㉞

表3 温州历年茶叶输出一览表/担

三、几点思考

第一,浙江茶叶经济在清末受出口市场的拉动,曾有过较快的发展。但由于过度依赖国际市场,在外茶竞争下,最终走向衰退,直至一蹶不振。

第二,浙江茶叶的生产、销售,与政局的关系十分密切。清代民国时期国内动荡的政局及其日本侵华战争,是造成浙江茶叶丢失国内外市场的重要原因。可见,政局稳定及国家主权的独立对经济发展的影响至关重要。

第三,作为茶叶中级周转市场的浙江茶埠,受到上海茶埠的深刻影响。浙江茶埠无法与旧中国三大茶埠广州、汉口、上海相提并论,基本上从属于以上海为中心的长江三角洲出口茶埠之列。

注释:

① 康熙《于潜县志·土产》。

② 嘉庆《于潜县志》卷 10《食货》。

③ 乾隆《昌化县志·物产》。

④ 嘉庆《四明志征·土物志·茶。

⑤ 康熙《东阳县志·土产·茶牙》。

⑥ 康熙《临安县志》卷 6《田赋·物产》。

⑦ 雍正《慈溪县志》卷 6《旧景》。

⑧ 乾隆《诸暨县志》卷 8《物产》。

⑨ 道光《宣平县志》卷 10《物产·货类》。

⑩ 嘉庆《兰溪县志》卷 2《山川》。

⑪ 光绪《浙江便览·遂安县序》。

⑫ 同治《湖州志·物产》。

⑬ 同治《菱湖志·物产》。

⑭ 光绪《杭州府志》卷65。

⑮ 光绪《临安县志》卷4《物产》。

⑯ 民国《新昌县志》卷4《食货下》。

⑰ 光绪《永嘉县志·物产》。

⑱ 光绪《定海厅志·物产》。

⑲ 民国《定海县志·物产志》。

⑳ 民国《镇海县志·物产》。

㉑ 光绪《兰溪县志·物产》卷24。

㉒ 光绪《淳安县志》卷1《山川》。

㉓ 民国《平阳县志》卷14《食货志三·商税》、卷97《文征外编二十一》。

㉔ 《东方杂志》,第24卷第16号,第131页。

㉕ (英)马士:《东印度公司对外贸易编年史》,伦敦,1929年,第五章。

㉖ 《光绪大清会典事例》卷630。

㉗ Trade Reports(1871-1872),宁波,第139页。

㉘ (日)织田一:《中国商埠志》,1905年版,第37-38页。《最近中国对外贸易统计图解》,中国银行部管理处调查出版,1931年版,第 32页。实业部国际贸易局编印:《中国实业志·浙江省》第四编第九章《茶》,民国 22年版,第 239-245页。杞庐主人.时务通考·商务》有关《光绪二十一年华洋贸易总册》宁波内容。蔡维屏.茶叶》,财政部贸易委员会外销物资增产推销委员会编印,第 115—117页。海关关册载,1893年~1895年出口数量分别是 188770担、183600担、160300担,与表格中数据不同。

㉙ 《光绪二十年宁波口华洋贸易情形论略》,《通商各关华洋贸易总册》,下册,第 86页。

㉚ 《光绪三十一年通商各关华洋贸易总册》,下册,杭州口,第54页;宁波口,第 60页。

㉛ 蔡维屏:《茶叶》,财政部贸易委员会外销物资增产推销委员会编印,第 115-117页。

㉜ 《杭州茶业状况》,《工商半月刊》,第1卷第13期,民国18年7月 1日。

㉝ 《光绪三十一年杭州口华洋贸易情形论略》,《通商各关华洋贸易总册》,下册,第 54页。《最近中国对外贸易统计图解》,中国银行部管理处调查部,1931年版,第 32页。实业部国际贸易局编印.中国实业志·浙江省》(民国 22年版)第四编第九章所载杭州茶出口量与上书略有出入。

㉞ (日)织田一:《中国商埠志》,1905年版,第67-67页。实业部国际贸易局编印:《中国实业志·浙江省》第四编第九章《茶》,1933年版,第 39-45页。吴仁润:《最近我国茶叶对外贸易分析》,《贸易月刊》,1941年 3月号。光绪二十二年(1896年)海关关册。

[1] 陶德臣.近代浙江茶业述论[J].古今农业,2000(1).

[2] 朱自振.中国茶叶历史资料续辑[M].南京:东南大学出版社,1991:209.

[3] 吕允福.浙江之平水茶业 [J].国际贸易导报,第 6卷第 6期.

[4] 陈一鸥.浙东茶业剥削简史 [M]//浙江文史资料选辑 (第11辑).杭州:浙江人民出版社,1978.

[5] 彭泽益.中国近代手工业史资料 (第二卷)[M].北京:中华书局,1962.

[6] [清 ]容闳.西学东渐记 (第 9章)[M].长沙:湖南人民出版社,1981.

[7] 建设委员会经济调查所.浙江之平水茶 [M].北京:1937:23.

[8] 实业部国际贸易局.中国实业志·浙江省[M].北京:第七编,1933:158-159.

[9] 吕允福.浙江之平水茶业 [J].国际贸易导报,第 6卷第 6期.

[10] 吴觉农.一年来之茶业[J].国际贸易导报,第 9卷第 1期.

[11] 刘河洲.浙江茶叶史料 [M]//浙江文史资料选辑 (第 24辑).杭州:浙江人民出版社,1983.

[12] 彭泽益.中国近代手工业史资料 (第四卷)[M].北京:中华书局,1962:493-495.

[13] 徐锡堃.温州茶区茶业概况[J].中国茶讯,1950年 11月号.

[14] 《商业月报》,第 22卷第 6期,1946年 10月 31日.

[15] 郑志新,杨光.龙井茶史话 [M]//浙江文史资料选辑 (第24辑).杭州:浙江人民出版社,1983.

[16] 程启坤,庄雪岚.世界茶业 100年 [M].上海:上海科技教育出版社,1995:70.

[17] 刘河洲.浙江遂安茶区概况[J].中国茶讯,1950年 5月号.

[18] 刘鉴唐,张力.中英关系系年要录 (第 1卷)[M].成都:四川省社科院出版社,1989:259.

[19] 陈椽.中国茶叶外销史 [M].台北:台湾碧山岩出版社,1993:143.

[20] 姚贤镐.中国近代对外贸易史资料 (第 1册)[M].北京:中华书局,1962:613.

[21] [英 ]马士.中华帝国对外关系史 (第 1册)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957:406.

[22] 赵烈.中国茶业问题[M].上海:上海大东书局,1931:179.

Abstract:Qing Dynasty and the Republic of China is the key period of tea economy upsand downs in Zhejiang.Stimulated by the export of tea,Zhejiang formed many primarymarket in scattered but extensive areas.Theproduced teawasfirstly concentrated in the primary market,and then aggregated to threemain teaports like Ningbo,Hangzhou and Wenzhou.However,from the development trends,the tea economy,whether in production tea,primary market,or the export,all went to the end with inevitable decline.

Key words:Qing Dynasty and Republic of China;Zhejiang;primary market of tea;tea export

The Change of Tea Pr imary Market and Export in Zhejiang dur ing the Qing Dynasty and the Republic of China

TAO Dechen

(Department of Army Political Work,Jiefangjun Technology University,Nanjing,Jiangsu,210007,China)

G112;F724

A

1671-2714(2011)01-0079-06

2010-10-10

陶德臣 (1965-),男,江苏高淳人,副教授,经济史学硕士,主要从事茶业经济史和邓小平理论研究。

(责任编辑 关剑平)