民族—国家建设视域中的公民身份

——以德国模式的形成为例*

郭台辉

民族—国家建设视域中的公民身份

——以德国模式的形成为例*

郭台辉

公民身份理论的马歇尔范式背后悬置了英国民族—国家建设的演化进程。吉登斯的贡献在于从民族—国家建设的视域完善了马歇尔范式的内在演进逻辑及其关系,但其分析不乏简单化。因而有必要在吉登斯的基础上进一步发展出两个解释模型,并可通过德国模式的形成加以验证。俾斯麦政府仅发展少量的公民权利和虚假的政治权利,但优先发展国民教育体系和社会保障体系主导的社会权利。德国模式有效推进了19世纪后期的民族—国家建设,但为后来酿造历史惨剧铺陈了道路。马歇尔—吉登斯范式之英国经验的公民身份三分法及其与民族—国家建设的脉络关系需要加以重新审视。

民族—国家建设;公民身份;社会权利;德国模式

社会权利是国家公民地位转变的象征,是民族—国家建设完成的标志④Peter Flora(ed.).Grow th to Lim its:theW estern European W elfare States SinceW orld W ar II.New York Press,1986, p.xii.。因此,公民身份的发展伴随民族—国家建设的始终。上世纪80年代在历史社会学家要求“把国家重新带回到社会科学”⑤T.Skocpol.B ringing the StateBack In:StrategiesofAnalysis in CurrentResearch,P.Evans,D.Rueschemeyer,and T.Skocpol(eds.).Bringing the State Back In,Cambridge University Press,1985,pp.3—37.的过程中,吉登斯立足于民族国家建设的宏观视域,运用两个分析模型进一步完善马歇尔的解释范式。但是,其中一个模型过于狭隘,与马歇尔一样只能解释英格兰的发展状况;另一个模型过于简单化,把公民身份视为铁板一块。

第一个是“控制辩证法”模型。吉登斯对马歇尔的范式主要作了两点完善。第一点完善是,公民身份的发展不是一个自然演化过程,并非只与阶级相关才出现斗争,而是每一个要素都有其相对应的监控体系。在吉登斯的概念谱系中,“控制辩证法”和“监控“居于重要地位。在他看来,“控制辩证法”是指“居于支配位置的个人或群体所运用的全部控制策略,均在居于从属地位的个人或群体那里唤起了反对的策略”⑥Anthony Giddens.A Contem porary Critique of HistoricalM aterialism.Macmillan PressLtd,1981,p.194.,而公民身份三要素与三种监控体系的作用力与反作用力正是其在公民—国家关系中的具体表现。“监控”包括两种控制现象:一是积累“业经整理的信息”,包括语言、文字等抽象符号,通过文化教育来规制个人或群体的行动;二是居于权威位置的个人直接控制其他人的活动⑦[英]安东尼·吉登斯著、胡泽宗译:《民族—国家与暴力》,北京:三联书店,1998年,第15页。。在现代社会,惟有国家有能力通过行政力量对人们的社会生活持续实施监控,即“反思性监控”⑧[英]安东尼·吉登斯著、胡泽宗译:《民族—国家与暴力》,北京:三联书店,1998年,第15页。。第二点完善是,马歇尔论述公民身份的社会要素方面比较空泛,缺乏一个斗争的组织性场所,所以吉登斯把社会权利改为经济权利,斗争组织是工会,场所是劳动仲裁机构(如表1)。

吉登斯的经济权利更重视工厂工人的社会保障问题,这样更能契合英国的阶级矛盾实况,但是却大大弱化了马歇尔对社会权利之维的解释力。马歇尔的社会权利包括教育和社会保障两个方面。它们密切关系到阶级问题,还可以解释公民与国家之间无处不在的控制辩证法关系。从公民方面来说,族群之间针对国民教育的文化斗争以及各种非正式公民组织的群体运动,一定程度上可以不受阶级意识主导,仅仅是为了平等获得经济福利、安全保障并过上文明生活而抗争。从国家方面来说,国家在有选择性地发展教育和社会保障的同时,把主权意志渗透到人们的日常生活和意识领域,缓和阶级和族群矛盾以增强自身的合法性认同。因此,公民与国家在社会权利方面的“控制辩证法”不需要依托于固定的斗争场所,而是通过两个方面即教育与社会公共服务体系,可以深入到人们的日常生活和观念领域。我们可以借用吉登斯的解释模式,进一步发展出“公民—国家控制辩证法”的关系模型(如表2)。这超越了吉登斯所强调的把工会和劳动仲裁机构作为斗争场所。正如史密斯已指出的,吉登斯虽然注意到他与马歇尔的差异,但其间分歧并不大,教育在很大程度上没有进入吉登斯关于公民身份的讨论①[英]丹尼斯·史密斯著、周辉荣译:《历史社会学的兴起》,上海:上海人民出版社,2000年,第194、196页。。尽管如此,吉登斯毕竟非常重要地指出了民族—国家建设与公民身份演进之间的控制辩证法关系。

表1 吉登斯的解释模式②

表2 修正吉登斯模式之后的“公民—国家控制辩证法”

第二个是民族—国家建设、民族主义与公民身份的关系模型。由第一个模型带出来的问题是:如何使“公民—国家控制辩证法”的成本降到最低?也就是说,公民自愿服从国家在上述三个方面的监控,而国家的内部主权观念转化为政府制度之后,就不再只是利用暴力强制公民服从,而是愿意为公民身份开放法律、政治和社会空间。这就需要引入作为符号象征体系的民族主义,因为民族主义不仅可以为所有个体提供心灵归属、情感寄托的安全感,而且可以使民族取代并超越传统共同体的认同机制,成为现代群体文化认同的最重要载体,从而对公民和国家来说都发挥着重要作用。由此,吉登斯正确地指出民族主义、主权和公民身份往往相互关联在一起(如图1)③[英]安东尼·吉登斯著、胡泽宗译:《民族—国家与暴力》,第250,257,262页。。他进一步认为,三者之间可能存在一系列联系和张力,其发展方向取决于民族主义理念导引的路径:主权导向的民族主义导致军国主义和排外主义,从而抑制公民身份的健康成长;公民身份导向的民族主义可能抑制主权对民族主义的消极影响:“如果公民身份权利更实质地扎了根或者实现了,他们就会在一个相反的方向上影响主权和民族主义的关系。”④[英]安东尼·吉登斯著、胡泽宗译:《民族—国家与暴力》,第250,257,262页。

然而,美中不足的是,吉登斯并没有继续追随马歇尔的公民身份三要素,而是简单地把公民身份视为一个整体上同质的变量。在一个主权国家里,如果民族—国家建设包括国家建设、民族建设和公民建设三个面向⑤W.A.Barbieri.Ethics of Citizenship:Imm igration and Group Rights in Ge rmany.Duke University Press,1998,p.10.,那么吉登斯的阐释可能不完全符合民族—国家建设的理论逻辑。现代意义上的国家一般是指一个有组织的、理性的暴力机器和行政机构,是设计和维持公共秩序的工具,因此,国家建设主要是如何进一步理性化和有序化。它本身无力获得其属民足够的心理认同感,为了其秩序得到有效推行,必须借助于民族主义的意识形态来激发并构想作为“想像的共同体”的民族,这就是民族建设。“民族主义多半需要国家权力以利民族的存续。”⑥[英]齐格蒙特·鲍曼著、陈正国译:《生与死的双重变奏》,台北:台湾东大图书公司,1996年,第195页。因为国家权力可以通过公共服务体系强制渗透民族主义的意识形态,通过国民教育体系推行统一的民族语言和文化,强化有利于国家主权的民族主义世界观和价值选择。在这个意义上,民族主义是导向侵略性还是导向启蒙的民主理想,并非仅仅取决于单纯主权导向或公民身份导向这种二律背反的选择⑦国内早已有学者专门对吉登斯所谓民族主义的两种导向提出了质疑,并进一步延伸出民族主义的三种导向:国家主权导向、民族建构导向、公民身份导向。参见肖滨:《民族主义的三种导向——从吉登斯民族主义的论述出发》,《开放时代》2007年第6期。。公民建设是在三方面齐头并进中完成的,即个体或群体进入政治共同体后的利益诉求、国家建设对个体的身体规训、民族建设对个体的心理归属。即使吉登斯对主权导向的断言是合理的,公民身份导向也不一定就必然导向多元的民主政治。因为国家权力完全可以策略性地利用公民身份的内在间隙,把以教育和公共服务体系为重点的社会权利与民族—国家建设的三个面向纠结在一起,同样有可能使民族主义走向侵略和排外,并且这并不妨碍对内获得公民的高度认同与忠诚拥护。当然,吉登斯可能明智地觉察到这一点,以至于他只提出主权导向的民族主义使“公民权利和政治权利更有可能大受蔑视”①[英]安东尼·吉登斯著,胡泽宗译:《民族—国家与暴力》,第262页。,这意味着社会权利可能与此结合在一起,并且因民族—国家建设的需要而得到策略性发展(如图2)。

图1 吉登斯的解释模式②同上,第261页。本文为了概念论述的一致,把中文版中的“公民权”修改为更通常使用的“公民身份”。

图2 对吉登斯模型的发展

从上述表2和图2两个模型可以得知,公民身份议题需要从民族—国家建设的视域来讨论,而且,社会权利可以脱离公民权利和政治权利,并可能与国家权力和民族主义的双重提升结合在一起。那么, (1)这种理论逻辑在具体的历史进程中是如何展开的呢?(2)这种公民身份的发展模式是如何影响到民族—国家建设的呢?(3)理论的逻辑与历史的经验说明马歇尔的解释范式存在何种紧张关系?

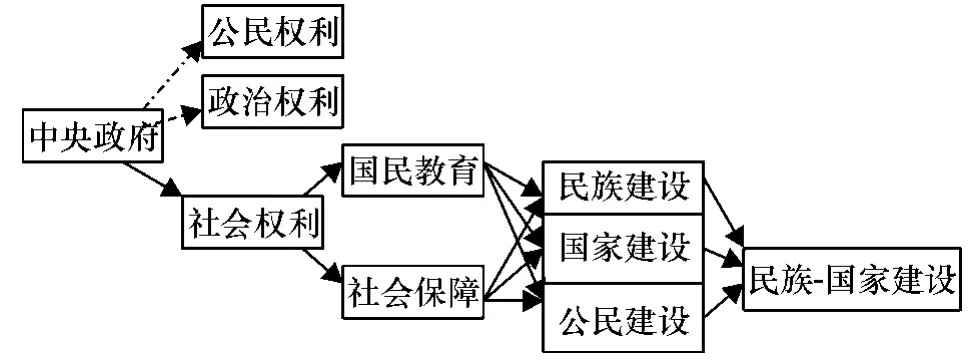

为此,下文以德国从1871年统一到一战前的相关历史经验为基础,检验公民身份与民族—国家建设之间的某种特殊关系(如图3)。

图3 公民身份与民族—国家建设关系的德国模型

二、俾斯麦治下的公民身份模式

在19世纪发展起来的现代民族—国家体系中,德国是后起之秀。普鲁士在“铁血首相”俾斯麦(Otto Von Bis marck)的领导下,通过与德意志诸公国在武力上的纵横捭阖,进行了几次大规模的王朝战争,主要是1864年对丹麦的战争和1866年对奥地利的战争,而1870—1871年与法国的战争则标志着德国统一大业的完成。这是世界历史上首次“小邦国”以武力实现统一的民族国家。马上得天下,安知马下治天下?德国民族统一国家建立之后,虽然帝国保守派、资产阶级自由派、工人阶级激进派以及各类知识分子对统一达成了空前的共识,但是,以俾斯麦为首的统治阶层接下来面临四大最棘手的难题:其一,如何使发展极为不平衡的德意志诸邦国服从以普鲁士为首的中央政府?俾斯麦领导的普鲁士早在19世纪前期就在军事、政治、经济和基础设施等方面一枝独秀,但德国统一之后其他更为弱小的邦国和政治力量仍继续抵制中央权威,使得“阶级斗争与民族斗争在一个国家内交织在一起”①[英]迈克尔·曼著、陈海宏译:《社会权力的来源》第2卷,上海:上海人民出版社,2007年,第341页。。其二,如何把中央集权的国家建设与文化统一的民族建设结合起来,成就一个稳定、团结而强大的民族国家?其三,如何安置多年对外战争遗留下来的大量退伍和伤残军人?这不仅是社会政治稳定的一个隐患,而且也是决定德国未来是否能够继续确保强大军事力量的重要因素。其四,如何规避英国那种资本主义发展带来阶级矛盾和工人运动的政治威胁?1873年经济危机给德国钢铁和煤炭行业带来大量失业问题,因此,工人福利权利保障的要求成为社会共识,并且由此大大提升了社会民主党政治诉求的社会基础,对中央集权构成了巨大威胁。

俾斯麦以及后来的统治者非常清楚地认识到这些问题的严重性,但他们继续沿用普鲁士时期的统治策略,使社会权利与公民权利和政治权利有效分离,对社会不同群体和阶级采取“分而治之”的治理。主要包括三方面:有针对性地压制公民权利和政治权利,以巩固中央集权的威权政体;通过政府控制的学校全面推行民族主义的文化教育,使政治精英成为官僚体制的管理者、意识形态的生产者和传播者;强制性推行社会保险制度,以建立福利国家,化解阶级矛盾。

首先是压制公民权利和政治权利的发展。由于受到英国和法国资产阶级革命的影响,普鲁士时期的革命者一开始就要求获得公民权利和政治权利。容克地主阶级主导的旧政权意识到必须避免重蹈法国革命的覆辙,因此,在中央政府的统一部署下,一方面在限制政治、公民权利的同时,确保公民在法律上最低限度的人身自由;另一方面通过修建铁路等重要基础设施,刺激民族经济的高速发展,使资产阶级的经济利益、国家财政和地缘政治压力交织在一起。结果,与英、法等国不同,德国新兴的资产阶级“几乎从未要求过自由主义和民主的政治权利”,反而欣然接受地主阶级实行军国主义的独裁统治②D.Rueschemeyer,E.Stephens.and J.Stephens.CapitalistDevelopm ent and Dem ocracy.Unversityof Chicago Press, 1992,p.23.。中央政府利用军国主义和民族资本来发动对外战争,利用资产阶级来压制工人阶级的反抗和对政治权利的诉求,而且,通过容克地主与工业资本家之间的互惠互利,争取到农民阶级对中央政府的支持。后来,自由派资产阶级和产业工人的权力逐渐上升,不断宣扬英、法国家的议会制度。精明的俾斯麦政府逐渐把一种行之有效的政治策略制度化,承认议会制的法律地位,但提高选举权的门槛,操纵选举,只允许拥护中央集权的阶层代表和直接对君主负责的行政部门执掌有限权力,以至于农民保守党和天主教中央党在议会中始终占多数席位。部分资产阶级和全部工人阶级的代表可以进入议会,但无力控制行政权力,他们获得“这种虚假的政治权利,但被消极地整合到政府的统治策略中”③G.Roth.The Social Dem ocrats in Im perial Ge rm any.Bedminster Press,1963,p.134.。同时,帝国首脑取得对法律的领导权,以至于公民的法律权利并不是“公民—国家控制辩证法”使然,而是“普鲁士政权与资产阶级之间对于社会现代化的必要条件所达成一致的结果”④D.Blackbourne&G.Eley.The Peculiarities of Ge rm an History.Oxford University Press,1984,p.187.。集权制度的拥护者也是民族资本主义发展的受益者,愿意用法律来保护财产权利和人身自由。这样,少量的公民权利与虚假的政治权利都是政府统治策略的组成部分。

其次是发展充斥民族主义的国民教育。德国政府在统一后把大部分学校控制在自己手里,并且成为当时欧洲在教育领域的支出比例最高的国家。这使德国成为西方实施基础义务教育和教育投入的第一大国,掌握读写能力的人在19世纪中期占85%,而同期的法国(61%)和英国(52%)都远在其下①S.Andic.J.Veerka.the grow th of governm ent expenditure in Ge rm any since the unification.Finanzarchiv,N.F.23. 2,1964,p.322.。但是,由国家控制的学校教育趋向于保守,丧失了中世纪后期兴起的自由主义色彩,用德语取代拉丁语来灌输民族主义和国家主义,要求学生在观念和行动上忠诚于政权当局。正如皇帝威廉一世对教育工作者说的:“我正在寻找战士,我们需要有活力的一代,他们能担任有智慧的领导人和国家官员。”②J.Albisetti.Secondary School Refo rm in Im perial Ge rm any.Princton University Press,1983,p.3.影响最大的是培养中产阶级的大学。“新兴的中产阶级需要政治权利和意识形态的公民身份,主要是指由国家管理的教育,这有助于将民族和国家合并成为一个民族—国家。”③[英]迈克尔·曼著、陈海宏译:《社会权力的来源》第2卷,第634,649页。由于教育扩展的结果,德国的中产阶级家庭一方面有能力理解并传播国家的政治文化生活,另一方面进入到教师、金融、商业和国家行政机关等忠诚于中央集权的领域。他们争取到的经济权利和政治权利使之在思想上趋向于保守,由此成为中央集权的独特支持者。这一点可以从几个有着强烈民族主义倾向的利益集团体现出来:1900至1908年的海军联盟委员会成员中全是大学毕业的教师、官员和军官;泛日耳曼联盟的地方组织者中没有工人和农民;德国政府要求行政机关人员全是大学毕业生,因此德意志官员联盟是具有独裁主义、官僚主义气质的国家主义者组成的④[英]迈克尔·曼著、陈海宏译:《社会权力的来源》第2卷,第634,649页。。庞大的中产阶级群体享有国家形态的文化权力,巩固并传播了国家意识形态,同时又与下层阶级拉开了社会距离,从而实现了统治阶层分而治之的策略。

最后是推行不改变阶级和政治结构的社会保险制度。俾斯麦接受讲坛社会主义和社会民主党的主张,认为:“社会弊病的医治,一定不能仅仅依靠对社会民主党进行过火行为的镇压,而且同时要积极促进工人阶级的福利。”⑤赵立人:《各国社会保险与福利》,成都:四川人民出版社,1991年,第245—246页。因此,其统治时期制定出德国历史上第一批社会福利的法律。1883年颁布《疾病保险法》,对工资劳动者实行强制疾病保险。该法律规定,凡年薪在2000马克以下的劳动者都必须强制保险,以防不测。疾病保险费用2/3由参加保险的工人承担,1/3由雇主支付。保险内容包括免费诊治、医疗护理、死亡丧葬和病中休养费等。1884年又颁布《工伤事故保险法》,推行费用全部由雇主承担的工伤保险制度。保险内容包括恢复工作能力、支付失去劳动能力、残疾和死亡的费用等,保险费用由雇主承担,即由雇主同业保险联合会支付。1889年6月通过的《老年和残废保险法》规定,凡年龄16岁以上、年收入2000马克以下,都必须参加保险以防残废和衰老。该项保险费由雇主和雇员各付1/2。此外,德国政府于1878年颁布《童工法》,1891年又实行《女工法》,还多次制定《工厂法》和《工厂视察员制度》,1911年又通过了《遗族保险法》和《职员保险法》。1910年,德国政府将实行的各种保险法汇成《帝国保险法典》,并于1911年7月19日由帝国议会通过并通行全国⑥Hennoch.B ritish Social Refo rm and Ge rm an Precedent.Oxford University press,1987,pp.114—204.。到第一次世界大战前夕,几乎所有的工人和大部分职员被纳入了社会保障体制,对德国的阶级矛盾缓和、军事工业和官僚结构产生了积极影响,虽然所有法律很少涉及到妇女、儿童等非劳动力职业的弱势群体。

三、社会权利优先发展的影响

德国从1871年统一到1914年一战爆发这短短四十余年里,国民教育和社会保障体系出现全新的变化,成为欧洲经济繁荣、社会安宁和政权稳定的典范。当然,这是诸多因素的偶合结果,如日耳曼种族以及德国民族意识的发展、德国一系列政治实体的形成、与工业资本主义转型相关联的经济发展和移民等方面⑦Ch.Tilly.the Fo rm ation of national states in W estern Europe.Princeton University Press,1975,p.78.。这些因素基本上得益于社会权利的孤立发展,是威权政府把资本主义、半独裁主义、军国主义、民族主义、国民教育和社会保障融为一体的兼容性战略的结果。它们为解决德国统一之初所面临的民族建设、国家建设、公民建设问题起到了积极的推动作用,但对其人民乃至世界历史却产生了灾难性影响。

首先是对民族建设的影响。民族建设的目标是“增加人民的忠诚、义务和认同”①W.Hagen.Ge rm ans.Poles,and Jews:TheNationality Conflict in the Prusian East.1772—1914.University of Chicago Press,1980,p.24.,以强化防御和政治控制等各种目的的共同体纽带,其实现的方式是语言、宗教和教育的标准化。这种由国家激发的同化过程在德国走得很远,全然没有取代认同的种族基础,因此在民族建设过程中少数族裔被排除于德意志民族之外。“德国人”最初是指言说不同于拉丁语的人,但这并不是现代民族国家意义上的民族意识,一直到18世纪中期也没有形成相对于其他族群关系的优越感。有两个重要的因素催生了德意志的民族认同:其一是1806年拿破仑征服之后,民族意识就迅速政治化了,一股爱国主义热情激发出受压抑的德意志精神,大大动员了对法国的军事抵制,并且在此后的战争中得到强化;其二,随着德意志民族的形成,作为同化人口和文化的新一代民族建设开始了,德意志的民族意识被用来唤起一个统一而忠诚的公民集体。结果,德意志的民族性格在19世纪与军事和外交政策结合在一起,通过德国政治的文化巩固、知识分子的民族主义传播和文化群体的建构,民族意识逐渐深入人心并且直接用以排斥国内的少数族裔②W.A.Barbieri.Ethics of Citizenship:Imm igration and Group Rights in Ge rm any.Duke University Press,1998,p. 14.。因此,德国的民族认同具有某种宗教性质:“是国家的宗教观念的世俗化,而德意志的自由观念是宗教义务感的世俗化。”③Ch.Tilly.the Fo rm ation of national states in W estern Europe.Princeton University Press,1975,p.22.德国中央政府对原属于族群和其他关系的情感赋予越来越重的分量,并且试图建立一个统一的民族文化成员身份。总之,从拥有某种共同语言和文化特性但没有共同政治和行政基础的去中心化群体,到一个宣扬共同传统、文化和命运的统一共同体,把文化统一体与民族政治目标关联起来。这个演化过程的时间非常短,而部分精英、地缘政治压力和军事力量在其中起到决定性的作用。

其次是对国家建设的影响。相对于民族建设来说,德国国家建设的时间更短暂。从1871年开始,德国才开始通过一系列制度把人们的社会生活控制在一定的领土范围内,成员身份的确认和承认才成为一个结构性的问题。民族建设与国家建设的进程本来是以不同的方式产生独立的集合体,但国家建设的主题是统一和同化德意志族群,并打击异族,同时满足国家控制和国民经济所需的物质条件。与国民意识的发展一样,国家的创造也大大依赖于精英的活动和军事发展,国家建设的进程是围绕权力分配展开的。在这个意义上,德国中央政府很早就宣称建立一个宪政国家,既强化国家权力的集中程度,又扩展其正式成员的权利和特权。为此,国家建设主要在两个方面展开:其一,在1871年得到巩固的国家权力借鉴了国家形成的西欧传统,通过行政力量在中央层面建立成员身份,最终通过一种契约体制取代代议体制的地方纽带;其二,中央威权界定的成员身份、服役、税收仍然保留在地方州,并与民族认同的建构联系在一起④W.R.Brubaker.Citizenship and Nationhood in France and Ge rm any.Havard University Press,1992,p.2.。政府不仅通过统一法律、货币体系和国内市场,把国家权力渗透到日常生活的各个领域,而且通过承认政党、利益集团、劳工运动和全民保险以及选举权的扩展等方式,把民众合并到国家发挥作用的体制中。其中,至关重要的发展是建立以工业而不是农业为基础的统一民族经济。到一战前夕,德国政府通过失业保险的法令,已经完全控制了经济和劳工市场,相应地限制大量的境外移民,尤其严格规定国外劳工的进入。结果,国家干预进一步拉开了德意志民族与其他民族之间的心理距离,刺激民族主义和国家主义的兴起,一直延续到二战前的国家社会主义体制。总之,德国与其他欧洲国家一样,国家建设是以中央政府权力的高度集中为特征,进一步巩固组织化的国家和社会,但不同的主要是集权的程度、军事和地缘政治压力的程度、与民族主义的关系密切程度以及排外主义的程度。

最后是对公民建设的影响。德国的公民身份政策中存在双重成员资格的要求,即日常参与政治事务并在社会中承担某种角色的国家成员、归属于德意志种族文化群体的民族成员,所以,公民身份至少在理论上既要履行公共职责,又要发挥排外主义的作用,而“全体公民的目标可以认为是德意志民族的自决或者民族—国家的真正实现”①W.R.Brubaker.Citizenship and Nationhood in France and Ge rm any.Havard University Press,1992,p.2.。实现这一目标的方式是使国家适应德国人的需要,或者使德国人适应国家需要。所以,各种有关公民身份的法律致力于塑造出使民族与国家紧密结合起来的理想公民,使公民既是德国文化和语言的承担者,又是值得他忠诚和牺牲的共同体生活的积极参与者。这就把旅居于德国领土之外的德意志人和侨居在德国的外国人都排斥于德国公民范畴之外,无法享有德国的政治权利和社会权利。因此,德国的公民身份主要是以血统为基础②[英]德里克·希特著、郭忠华译:《何谓公民身份》,长春:吉林出版集团,2007年,第110页。。为了维护这种公民身份特征,俾斯麦按照普鲁士的法治模式进行立法,不但实施一种广泛的德国公民身份,而且提供对本国人和外国人都普遍平等的一系列个人权利保护。对于本国人来说,新国家不仅保留公民在原来公国既有的权利,而且还有在国内其他地方居住、从政、经商、继承遗产、政治参与的各种权利。1913年的《公民身份法》的重点在于,把血统法的原则确立为德国公民身份属性的基础,并进一步限制境外大量的移民,归化的条件包括“国家的迫切需要、德国文化的完全同化、对德国宪政价值的认同和对原有公民身份的彻底放弃”③W.A.Barbieri.Ethics of Citizenship:Imm igration and Group Rights in Ge rm any.Duke University Press,1998,p. 24.。这次严格的立法使公民群体局限于文化和血缘关系,而与居住时间和出生地无关。这种公民身份制度一直影响着德国后来的移民和社会保障体制。总之,德国的公民身份是,通过社会保障制度把国家的正式成员资格限制在文化和血统上同质的群体,严格区分种族的德国人与生活在德国的其他人,把一种刚构建出来的民族认同转化为国家结构的具体实践。在这个过程中,公民必须捍卫民族—国家的意识形态,也成为德意志联邦共和国的惟一立法来源和德国文化的当然承担者。

四、结语:对马歇尔—吉登斯范式的回应

马歇尔的公民身份演进是英国民族—国家建设进程的一种反应,而吉登斯的成功之处是把两者的关系明确下来。他把社会权利改造为经济权利尤其适合英国,但也充其量只能解释英国在19世纪后期至20世纪中期的状况。公民身份的德国模式往往被理解为公民以及公民权利是其独特文化观念在社会政治结构中的折射④对于德国哲学史和社会史中市民向公民的独特演进,可参见韩水法:《康德法哲学中的公民概念》,《中国社会科学》2008年第2期;对于公民权利在德国历史中的演进,可参见赵进中:《“世界公民”之路——论德国公民权利发展的历史主线》,北京:北京大学出版社,2008年。,但这确实可以拆解马歇尔和吉登斯对公民身份内在要素的完整脉络关系,可以进一步拓展公民身份与民族—国家建设之间的复杂关系。

首先,惟有政治权利的充分发展,才可能导向多元民主的政治生活和体制。一战前的德国之所以竭力使政治权利“虚假化”,其根本原因在于,政治权利是公民要求与统治者分享政治权力的直接表现,要求导向以政党竞选、代议选举和分权制衡为核心标志的民主体制,从而是引发并激化集权政府合法性危机的始作俑者。吉登斯的解释模式应该得到进一步修改,因为民族主义惟有以政治权利为导向,而不是简单地以公民身份为导向,才可能与民主政治结合在一起。

其次,政治权利的发展是以部分而不是全部公民权利的确立为基础。马歇尔认为:公民权利由可以分而论之的两部分组成,即人身自由(言论、思想、信仰、集会、结社等自由)和法律上平等的权利(拥有财产和订立有效契约的权利以及司法权利)。一方面,人身自由的充分发展往往容易使公民的个体权利自由结合成社会政治团体的集体权利,从而公民集体行动的组织权利和群体自决权利使之有能力与统治者抗衡。随着统治者的妥协改革和逐步开放政治体制并让渡权力,公民才可能获得真正意义上的政治权利。惟有在这种有限意义上,公民权利的确立才是政治权利发展的基础。俾斯麦治下的德国政府恰恰认识到这一点,所以才通过诸如《五月法令》和《反社会主义非常法》,借用法律手段压制公民权利中可能导向政治权利的要素。另一方面,公民在法律上虽然享有平等权利,但这种平等依然建立在公民个体的意义上,公民只能以个体的力量诉诸于法律。公民丧失集会结社、游行示威的合法权利,不能成立各种依法集体行动的自治组织,从而不可能与拥有强大暴力机构的中央政府对抗。

所以,一战前的德国之所以适度发展公民在法律上的基本权利,一方面在于其专制主义的中央政府是依靠官僚制组织起来的,并且受到资产阶级保守派的拥护,需要法律来确保行政体制的效率和财产权的完整①Thomas Ertman.B irth of theLeviathan:Building States and Regim es inM edieval and EarlyM odern Europe.Cambridge Press,1997,p.224.;另一方面在于,财产权、契约权和司法平等权是具有个体属性的权利,通过法庭这个斗争场所作为缓冲器,不可能直接破坏到政体结构的集权特征。然而,马歇尔和吉登斯并没有进一步讨论公民权利这种内在的差异性。

最后,马歇尔更没有考虑的是,社会权利不仅“可以脱离公民权利和政治权利而孤立地从其自身出发得到发展和施行”②[英]丹尼斯·史密斯著、周辉荣译:《历史社会学的兴起》,上海:上海人民出版社,2000年,第98页。,而且还容易成为主权者巩固政权合法性的统治策略。社会权利并不是公民权利和政治权利的自然延伸,不是自由主义追求个体化的公民权利逻辑的展开,也不能按照民主主义追求普遍化的政治权利逻辑来推进,而是对社会资源分配和受教育不平等的一种积极反应。社会权利容易发展为主权者进行社会标准化改造和人口管理的“治理术”,因为依福柯(Michel Foucault)看来,“治理是为了一个便利的目的而对事物的正确安排”③[英]焦瓦纳·普罗卡奇:《治理术与公民身份》,[英]凯特·纳什、阿兰·斯科特编,李雪等译:《布莱克维尔政治社会学指南》,杭州:浙江人民出版社,2007年,第266页。,而强大的主权者恰恰有能力通过规制被治者的思维和身体来实现其政权稳定的宏大目标。因此,一战前的德国政府“骗取”合法性认同的统治策略就是:发展出渗透民族主义的国民教育和强化国家权力的社会保障,使民族—国家建设进程的速率与方式始终在其掌控之中。结果是与其他诸多因素结合在一起,为其酿造两次世界大战的历史惨剧铺陈了社会政治基础。

【责任编辑:杨海文:责任校对:杨海文,许玉兰】

D032

A

1000-9639(2011)02-0169-09

一、对马歇尔—吉登斯范式的修正

2010—11—03

国家社会科学基金项目(10BZZ015);广州市社会科学规划项目(10Y18)

郭台辉(1973—),男,江西万载人,政治学博士,华南师范大学政治与行政学院副教授(广州510631)。法院;政治要素是“公民作为政治权利实体的成员或这个实体的选举者,参与行使政治权力的权利”,与其对应的机构是立法议会;社会要素是“从某种程度的经济福利与安全到充分享有社会遗产并依据社会通行标准享受文明的权利等一系列权利”,与其对应的机构是教育与社会保障体系①[英]T.H.马歇尔著,郭忠华、刘训练译:《公民身份与社会阶级》,南京:江苏人民出版社,2007年,第7,21—22页。。他依据英国(更确切来说是英格兰②据考察,英国其他地区尤其是北爱尔兰并不符合马歇尔的理论,而是建立在当地公共空间的承受能力上。参阅Somers,Margaret R.Citizenship and the Place of the Public Sphere:Law,Community,and Political Culture in the Transition to Democracy.Am erican Sociological Review58,no.5(1993),pp.587—620.)经验认为,18世纪产生出公民权利的同时也产生了民族意识,形成一种爱国主义的民族主义,成为把社会分散的个体凝结成政治共同体的团结纽带,而19世纪发展出来的政治权利使代表权转向个体层面,首次催生出公民共同拥有社会遗产的感觉③[英]T.H.马歇尔著,郭忠华、刘训练译:《公民身份与社会阶级》,南京:江苏人民出版社,2007年,第7,21—22页。。作为英国的社会学家,马歇尔最感兴趣的应该是公民身份在二战后的发展趋势。毋宁说,公民权利和政治权利可能不是他的关注重点,只是为其阐释社会权利在当下的势在必行提供自圆其说的历史依据。

非常机缘巧合的是,随着上世纪80年代“国家回归学派”在历史社会学界的兴起,公民身份理论也复兴为当代社会学和政治学研究的重要内容。总体而言,已有研究多以反思和批评T.H.马歇尔(T.H. Marshall)建构的公民身份范式为认识论和知识论基础,来自当代著名社会理论家A.吉登斯(A.Giddens)的一个重要批评是其公民身份理论背后悬置了英国的民族—国家建设进程。那么,如何从民族—国家建设的视域看待马歇尔建构的公民身份范式呢?本文结合马歇尔的解释范式以及吉登斯对其的进一步完善,从民族—国家建设的视域来考察现代公民身份的内在机理,并建构出民族国家建设与公民身份发展的关系模型,在此基础上,进一步把握这个模型在德国一战前的表现样态,探究社会权利的优先发展与其民族—国家建设的独特关联性,从中揭示马歇尔范式的内在紧张,由此推进公民身份的理论与经验研究。

英国社会学家马歇尔在西方现代学术史上第一个对“公民身份”概念做出明确的体系化阐释,虽然公民身份问题有着与其文明进程一样古老的历史①[美]彼得·雷森伯格著、郭台辉译:《西方公民身份传统——从柏拉图到卢梭》,长春:吉林出版集团,2009年,第2页。。他在《公民身份与社会阶级》中把公民身份划分为公民的、政治的和社会的三大要素:公民要素“由个人自由所必需的权利组成:包括人身自由,言论、思想和信仰自由,拥有财产和订立有效契约的权利以及司法权利”,而与这些公民权利最直接对应的机构是