产能过剩的微观形成机制及其治理*

李 静,杨海生

产能过剩的微观形成机制及其治理*

李 静,杨海生

从企业投资的角度出发,分析我国多个产业产能过剩的微观形成机制,分离出了市场及政府对产能形成的微观影响因素,并对其在产能过剩形成过程中的作用机制和影响程度在统一框架下进行分析对比。同时,扩展了这一基本模型,基于学理分析了当前多数企业盲目涌入同一市场及低水平重复建设的经济机制。结果表明:(1)产能过剩并不是市场失灵或体制缺陷单一作用的结果,二者在产能过剩形成过程中均发挥了重要的影响;(2)当前的部分产能调整政策由于限制了企业进入市场的时机,从而可能刺激企业盲目过度进入同一市场;(3)目前我国低水平重复建设的主要根源是企业在R&D过程中的囚徒困境博弈,而这一博弈结构同样受市场和政府的双重影响。

产能过剩;市场失灵;体制缺陷;微观机制;治理

一、引言

2010年8月,工信部发文强令炼钢、炼铁等18个工业行业共计2000多家落后产能企业在两个月内关闭,将产能过剩的治理力度、涉及面提升到了前所未有的高度,显示了政府对产能过剩问题的高度重视。产能过剩对国民经济的负面影响是多方面的:首先,产能过剩行业企业开工率较低、资源未能得到重复利用,导致企业为降低成本而无视环保、安全等标准,使资源环境约束矛盾更为突出。其次,产能过剩导致产品价格竞争激烈,行业利润率降低,企业倒闭现象严重;幸存的企业由于缺乏资金投入研发,又要为增加整体竞争力不得不继续增加产能,低水平重复建设现象严重。另外,产能过剩导致银行不良贷款增加,加大金融风险。

国内学者对于产能过剩的成因进行了诸多研究,主要观点集中在两个方面:一是市场失灵说。即认为存在市场不确定性及市场自身调节机制的缺陷。主要是市场波动的不确定性(如1997年亚洲金融危机造成的生产过剩)和竞争导致的不确定(林毅夫等,2010)等原因造成的企业决策失误,以及产业结构不合理(主要是指产业集中度低)造成的重复建设(秦海,1996;杨兆徐,1998;魏后凯,2001)。二是体制弊端说。即认为我国转轨经济时期的体制扭曲导致企业投资行为扭曲,并最终导致重复建设(张维迎,马捷,1999)。主要诱因包括:信贷歧视、信贷集中、流动性过剩和银行的预算软约束等投融资体制缺陷(曹建海, 2001;张立群,2004;黄蕙,2005;刘西顺,2006),以及行政垄断、财政分权、中国地方官员的晋升体制、模糊的土地产权及地方政府的不恰当干预等行政体制缺陷(张维迎,马捷,1999;周黎安,2004;2007;陆铭等,2004;王小广,2006;江飞涛,曹建海,2009;卢峰①卢峰:《治理产能过剩》,天则经济研究所第399次学术报告会讲稿,2009年。,2009)。

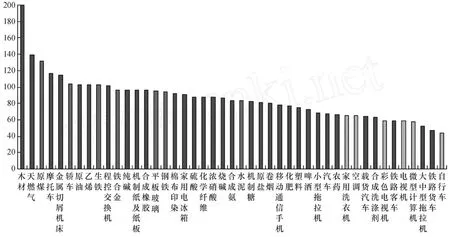

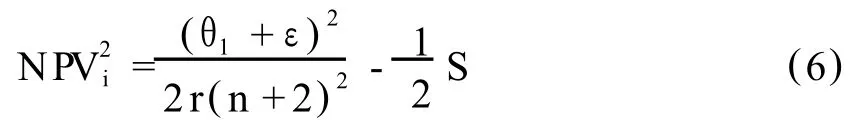

学术上的争论也导致了政策意见上的分歧:认为存在市场失灵的学者,认为对投资、市场准入的行政管制与配额管理始终是产能过剩治理政策的核心;而认为存在体制扭曲的的学者,则认为恰恰是政府的不当干预导致了产能过剩,由此应深化市场改革、减少政策干预。目前而言,以市场失灵来解释产能过剩的研究思路占据相对主流的位置,政策部门也一直以此为依据,采取积极措施治理产能过剩②如出台了《低水平重复建设目录》、《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合、控制信贷风险有关问题的通知》、《清理固定资产投资项目》、《暂停土地批转》等一系列文件,采取了包括提高准备金率、再贴现率、存贷款率以及再贷款率,提高钢铁等行业投资资本金比例,并布置清理固定资产投资项目以及暂停土地批转、严格土地管理等措施。出台了《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》,及随后的一系列文件,提出了产能过剩治理的严控投资项目、淘汰落后产能、促进兼并重组等措施,推出了土地、技术等相关政策,逐步完善相关行业的准入制度和行业发展政策。:颁布行业市场准入条件及技术标准;严控土地及信贷政策;鼓励公司合并重组;深化财政和税收制度改革;提高准备金率、再贴现率、存贷款率以及再贷款率;提高钢铁等行业投资资本金比例等政策“组合拳”的推出,几乎囊括了学者提到的所有产能过剩治理方法及政府可动用的政策手段。然而产能过剩的沉疴一直没有得到有效根治:产能过剩行业从2005年的7大行业③据国家发改委2005年底的统计数据显示,钢铁、电解铝、铁合金、焦炭、电石、汽车、铜冶炼行业产能过剩问题突出,水泥、电力、煤炭、纺织行业也潜在着产能过剩问题。资料来源:李江涛:《产能过剩——问题、理论及治理机制》,北京:中国财政经济出版社,2006年。扩展到了如今的18个工业行业④2010年8月5日,工业和信息化部对2010年炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染和化纤等18个工业行业淘汰落后产能企业名单予以公告(工产业[2010]第111号)。。还有许多行业存在产能过剩隐患(见图1),“候鸟型”企业此起彼伏。产能过剩已成为我国经济中周期性显现的一大顽症。由此我们不得不深思:如何有效治理产能过剩?学者的研究是否抓住了产能过剩问题的本质?

图1 我国各行业潜在产能过剩情况

笔者认为,在解决了第二方面问题后,有效治理产能过剩的政策问题可迎刃而解。就第二方面的问题,不可否认的是,现有学术讨论可以说是已囊括了目前我国产能过剩形成的各种宏观微观因素。然而我们也应看到,目前尚未见到相对完整的思考,尤其缺乏在统一框架下对市场失灵以及体制扭曲等问题与企业投资行为间的内在微观传导机制的深入剖析。产能过剩问题归根结底源自于企业的过度投资行为,这一点虽然在现有文献中广为提及,却鲜有学者进行深入探讨。有鉴于产能过剩问题对我国经济的重要影响,以及相关研究的现状,本文尝试探讨产能过剩形成的微观机制。具体而言,本文将构建一个容纳了市场失灵以及体制缺陷因素的企业投资决策模型,在同一个模型框架下考察对比这两大问题对产能过剩产生的作用机制、所造成的影响及其程度,以期找到产能过剩问题的主要诱因。

二、产能过剩的微观影响因素

为分析市场失灵及体制缺陷对企业投资行为的影响,首要问题是分离出这两大问题发挥影响的微观作用因素。

首先,市场失灵因素。已有文献关注的市场失灵主要包括市场波动导致的不确定性、竞争导致的不确定性①本文主要关注影响企业投资行为,即产能过剩建立过程中引致产能过剩的因素,而不讨论阻碍产能淘汰的因素,如市场高退出壁垒、预算软约束问题等。。市场波动主要体现在产品市场价格以及企业生产成本等市场条件变动,从而导致企业收益不确定(Hartman,1972;Abel,1983; Pindyck,1988;Hassett&Metcalf,1999;Bart et.al, 2003)。依据林毅夫(2007,2010)的思路,竞争导致的不确定性主要体现在企业对行业内新增企业数目不确知,从而影响产能的建立。综上所述,本文考察的市场失灵的作用因素主要有两个:企业预期的市场条件以及行业企业数。

其次,体制缺陷。尽管现有研究提出了体制上存在的诸多问题,但总结起来影响企业产能投资建设决策的因素主要是沉没成本②本文主要关注影响企业投资行为,即产能过剩建立过程中引致产能过剩的因素,而不讨论阻碍产能淘汰的因素,如市场高退出壁垒、预算软约束问题等。。学者们普遍认为沉没成本是进入壁垒之一(Robert S.Pindyck,2008),卢峰(2009)也指出:“产能过剩作为短期调节问题,基本根源有二……二是沉没成本因素。”③卢峰:《治理产能过剩》,天则经济研究所第399次学术报告会讲稿,2009年。这些体制缺陷恰恰降低了企业进入新市场的沉没成本:流动性过剩使得市场上存在大量资金,而信贷歧视以及信贷集中造成资金过度集中于某些行业,从而造成这些行业的新进企业融资成本低且易获得贷款,从而削弱了沉没成本起到的抑制投资的作用。行政垄断、财政分权、中国地方官员的晋升体制等行政体制缺陷从两个方面加剧了我国产业重复建设的问题:一是中央政府对“重点”产业实行严格的进入限制,从而导致社会资金涌向沉没成本较低(因而进入门槛较低)的行业,导致行业产能过剩;二是财政分权制度鼓励地方政府过度吸引投资,地方官员的晋升体制又促使地方政府为发展地方经济而实施区域封锁、地方保护主义等政策,帮助本地企业降低沉没成本,消除进入壁垒。

综合上述分析,本文认为,影响产能过剩的原因④或者更准确地说,市场失灵及体制缺陷这两大产能过剩原因的微观作用因素。主要有三个:市场条件的不确定性、企业对于行业内企业数目不确知以及存在沉没成本。卢峰(2009)以及林毅夫(2010)的研究也验证了这一结论。接下来的问题是:这三个因素究竟哪个占据主导地位?为回答这一问题,本文将建立模型,分析企业进入新市场时需支付沉没成本的条件下,市场条件不确定性以及沉没成本对最优进入企业数的影响。进一步地,研究企业进入产业后面临产能建设问题时,对于进入同一产业的企业数的预期对最优产能的影响。最后,本文将对比分析市场不确定性、沉没成本以及企业预期对产能的影响程度,从而确定产能过剩的主要影响因素。作为基本模型的扩展,本文还建模分析可行的政策改进措施以及解决低水平重复建设问题的可行途径。

三、产能过剩影响机制的基本模型

平迪克(Pindyck,2008)建立了一个考察企业投资决策的模型,并在模型中纳入了影响企业投资决策的市场因素以及沉没成本因素。尽管这一模型的目的在于研究沉没成本对企业投资期权的影响,但由于产能过剩问题归根结底源自于企业的过度投资行为,Pindyck的这一模型为本文在一个统一的框架下研究产能过剩影响提供了一个可借鉴的基本模型。根据该模型,我们假定市场反需求函数为Pt=θt-Qt,其中Qt表示总产量,θt表示市场条件。企业进入市场仅需支付沉没成本S,且一旦决定进入市场,其投资策略可立即实现。进一步地,市场上所有企业在进入后都可以无限期存活且不再需要其他成本,生产的边际成本为0。

此外,我们假定政府只允许企业在第一期进入市场,即企业必须在t0期决定是否进入市场。事实上,这一假定也是与我国现实情况相吻合的,如我国规定房地产投资中,若企业通过拍卖或竞标得到土地后三年内没有开工,则政府收回土地或要求限期开发并交纳土地闲置费;钢铁等产能严重过剩行业今后三年内一律不准新建项目等。

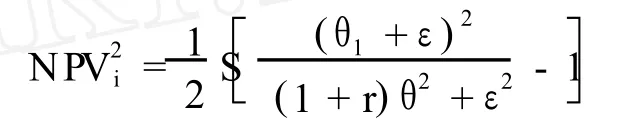

(一)市场条件不确定性对企业投资决策的影响

假定第一期θ1=θ,由于存在不确定性,我们假定在第二期及以后各期,市场条件存在两种可能性:经济繁荣期θ2=θ+ε,或经济衰退期θ2= θ-ε,两种情形出现的概率相等。由计算可知, var(θ2)=ε2,故变量ε的大小即衡量了市场条件不确定性对企业投资策略的影响。

由于我国市场中企业多数为产能(数量)竞争,且产能一旦建立,短期内难以变化;同时为了描述市场价格随产量的负向变化,本文假定企业间的竞争主要是古诺竞争,并假定第一期行业中已存在一个在位企业,有n个企业计划进入市场。单个企业的决策为利润最大化原则:

求解该问题,我们可以得到古诺均衡中企业每期最优产量为Qt=θ/(n+2),市场上总产量为Q=θ(n+1)/(n+2),市场价格为P=θ/(n+ 2),因此,每个企业的利润为:

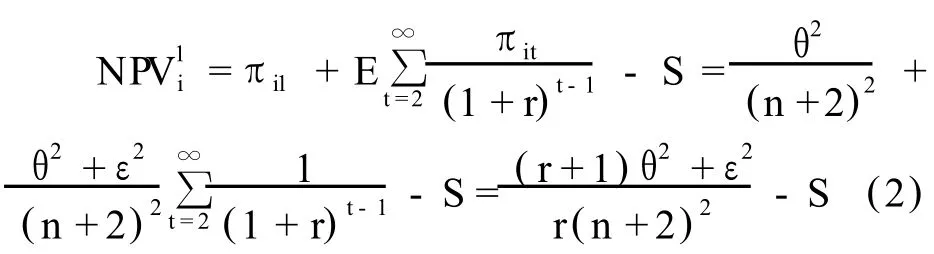

由于企业只能在第一期进入,因而其进入市场后可得到的净收益现值为第一期获得的收益与未来预期收益的贴现和,减去直接支付的沉没成本S。由(1)式易得,企业第一期获得的收益为πi1=θ2/(n+2)2,而第二期及以后各期由于面临市场不确定性,即θ2=θ+ε或θ2=θ-ε,p(θ2= θ+ε)=p(θ2=θ-ε)=0.5,故企业此后每期收益为,t≥2。由此,假定贴现率为r,则可得到每个进入的企业的净收益现值NPV为:

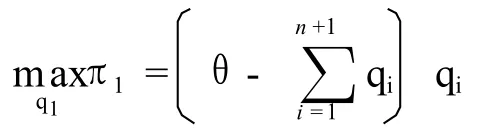

据(3)式进行比较静态分析,结果如下:

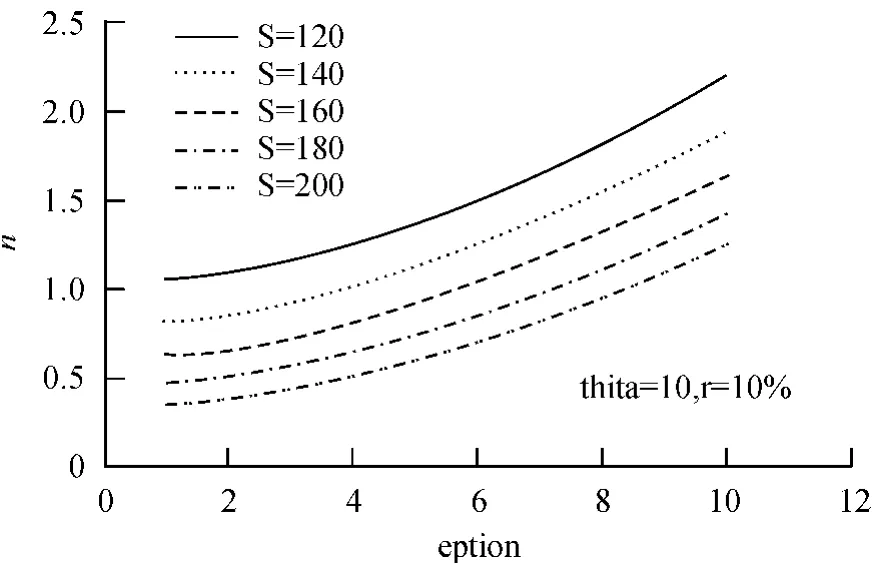

性质1 市场条件存在不确定性的情况下,沉没成本对第一期进入企业数产生负向影响,市场不确定性则对第一期进入企业数产生正向影响(见图2)。

图2 进入企业数n*与市场不确定性ε(eption)及沉没成本S的关系

这就意味着在我国目前市场较稳定,企业进入新市场的沉没成本较低的情况下,随着沉没成本的增加,第一期进入的企业减少;而随着市场不稳定性增加,进入的企业增多。而当沉没成本增大到一定程度时,进入的企业数为0。

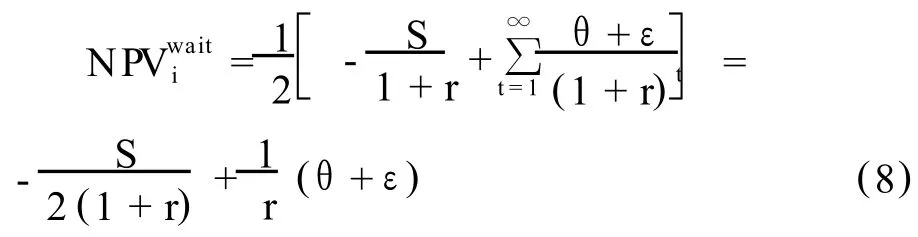

(二)市场中竞争的不确定性对企业投资决策的影响

巴特(Bart,2003)考虑了企业不确知竞争者成本情形下的投资决策问题,林毅夫(2010)则分析了行业内企业总数目不确知情形下产能建立过程及均衡,二者都认为对于竞争者情况的不确定直接影响企业投资决策。事实上,由于发展中国家在产业升级过程中的后发优势,企业对于竞争者成本的预期相对较为准确,而由于“潮涌现象”的存在,企业对于行业中的企业总数目相对更缺乏了解。据此,本文主要关注于研究企业在投资建厂时对行业内进行投资的企业总数不确知情况下的投资决策,即企业对于行业内投资的企业总数不确知,只知道第一期企业数n1=n,第二期企业数n2=n+δ或n2=n-δ,出现两种情形的概率都是0.5。此时市场条件变量θt为确定值θt=θ。由计算可知,var(n2)=δ2,故变量δ的大小即衡量了竞争不确定性对企业投资策略的影响。

类似于第三部分第一节,如果企业只能在第一期进入市场,则古诺均衡时每个企业的利润为:

即企业第一期获得的收益为πi1=θ2/(n+ 2)2。而第二期及以后各期由于面临企业数目不确定性,即n2=n+δ或n2=n-δ,p(n2=n+δ) =p(n2=n-δ)=0.5,故企业此后每期收益为πit由此,假定贴现率为r,则可得到每个进入的企业可获得净收益现值NPV为:

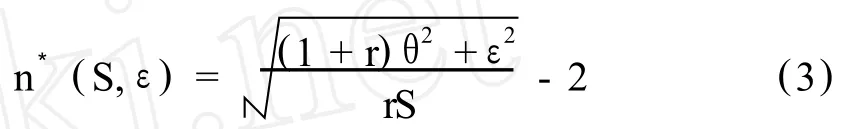

其中,NPV11i表示存在竞争者数目不确定时,企业选择在第一期进入时的NPV。由于企业可以自由进入,故企业会一直进入,直至NPV为0,由此可得最优企业数n**。

尽管鉴于计算的复杂性,我们无法从(4)式中得到最优进入企业数的解析表达式,但仍可利用数值求解方式初步分析沉没成本以及企业数目不确定性对最优企业数的影响:

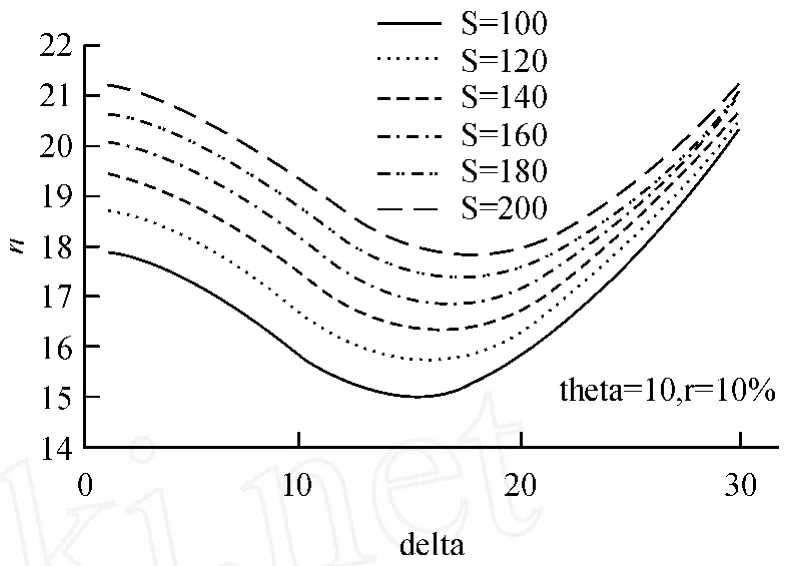

性质2 进入的沉没成本S越大,第一期进入的企业越多;随企业数目的不确定性增大,进入的企业数先缓慢降低,达到拐点后迅速增加(见图3)。

图3 市场不确定性δ(delta)及沉没成本S对最优进入企业数的影响

(三)基于数值模拟的影响因素对比分析

为对比分析三大因素对最优进入企业数的影响程度,我们接下来进行数值模拟分析。

假定初始市场条件θ=10,S=100,市场条件ε、竞争性δ与沉没成本S均按照10%的比例增加①我们还考察了不同数值条件下的比较静态分析结果,发现这并不影响本文的主要结论。,结论发现:

性质3 在市场条件不确定情况下,尽管ε的增加引起n以递增的幅度增加,而S的增加引起n以递减的幅度降低,但S对n的影响程度始终大于ε对n的影响程度,并且当沉没成本增加到一定程度时,根本不会有企业进入市场②图2中也可看出这一性质。。

性质4 在竞争不确定条件下,尽管S的增加会引起n以递减的幅度增加,而δ的增加会引起n先降低后升高,但是,当竞争不确定性增加到一定程度时,S的影响弱化至不显著③图3中也可看出这一性质。。

由以上性质可知,市场(ε、δ)及体制因素(S)在产能过剩形成中都承担着不可推卸的责任,二者并不是非此即彼的关系。具体来说,在市场信息充分,从而企业预期的竞争者数目确定时,沉没成本的影响占据主导地位,并且当沉没成本较大时,企业投资的风险损失增加,进入市场的数目降低甚至减为零;在市场噪声较多,企业预期的竞争者数目不确定性较大时,沉没成本的影响弱化至不显著,当预期的竞争者数目不确定性大到一定程度时,企业由于盲目性会失去对市场的理性判断而盲目涌入市场,预期不确定性的影响激增。

由于沉没成本控制政策更直接、效果更易观测,政府往往倾向于采取此类措施调整产能。由于我国目前部分已有政策非但没有起到推动市场信息公开、降低企业预期波动性的作用,反而加剧了企业准确预期的难度,由性质4可知,这不可避免将导致提高沉没成本的产能调整政策越调越乱、产能渐趋膨胀。根据以上分析,要有效治理产能过剩,必须市场和政府两手抓。一方面要营造良好的竞争环境,如在产能过剩行业公开竞争信息,包括严格明确市场准入条件、公开市场竞争条件等,将更有利于企业准确判断市场形势、形成稳定预期,这时,针对沉没成本的政策能有效降低投资热情;在此基础上,政府仍要治理体制扭曲,行政干预要致力于增加沉没成本、提高进入壁垒,坚决不给产能过剩行业“开绿灯”。

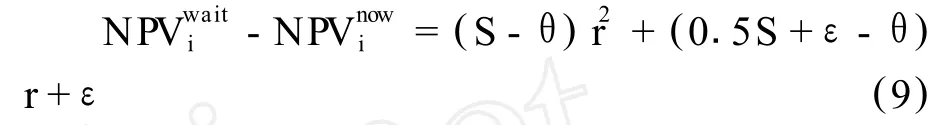

四、产能过剩影响机制的扩展模型一:两期模型

在基本模型下,我们考察企业只能在第一期选择是否进入的情况,并得到了企业的最优进入数n*(S,ε)。本节将模型扩展到政府允许企业在第二期进入市场,由此企业可进行市场调研并在第二期得到市场条件的信息情况。事实上,现有政策“一刀切”的情况,即不允许企业(或事实上的不允许)在得到项目许可后推迟建设,意味着企业无法根据后期的经济形势调整策略。若第一期的经济形势不好,企业也“被压着”进入新市场进行产能扩张,以“赌”市场未来会好转,由此导致原本可能不会进入市场的企业盲目投资建设。因而直观上分析,若允许企业在第二期进入市场,则有可能抑制投资热情。

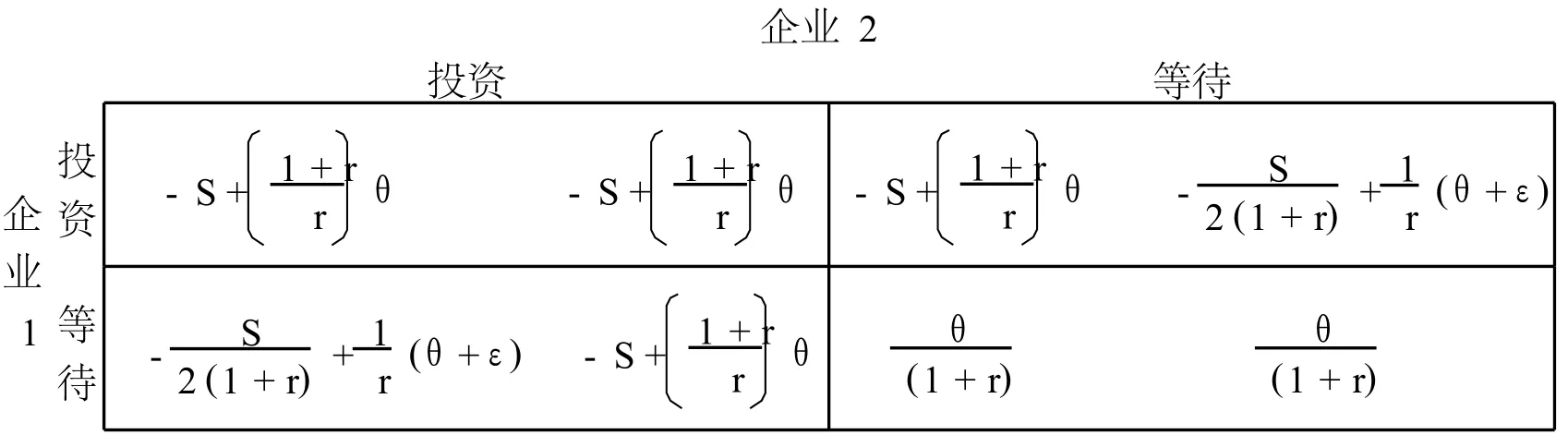

接下来,本文将基于学理验证这一猜想,即在允许企业推迟进入市场的情况下,企业是否会选择推迟进入。我们看到,n*(S,ε)是令(2)式所表示的进入的净现值NPV为0得到的,因而,若企业预期到等待时的NPV大于0,则企业肯定会选择等待。显然,若企业在第一期时选择等待,而θ2=θ1-ε,则企业的NPV为负,企业不会进入市场。因此,只有当θ2=θ1+ε时企业才会进入市场,此时,企业进入的NPV为:

由于θ2=θ1+ε的概率为0.5,故第一期时,期望的NPV为:

将n*的表达式(3)代入上式可得:

这就意味着,只要市场波动率超过r/2①若ε=(θ1r)/2,市场繁荣时即有θ2=(1+r/2)θ1,市场波动率为r/2。,企业就会主动推迟进入市场(若选择第一期进入,则期望的净现值为0,但若推迟进入,则期望的净现值为正,故而推迟进入)。

由于r通常取无风险利率,即活期存款利率或一年期国债利率,这就意味着市场波动性超过无风险利率的一半时,企业会推迟进入市场,产能过剩情况得到缓解。在我国目前利率水平较低的情况下,这一条件完全是有可能实现的,因而政府不必要采取过往一刀切式的政策,而是允许企业在获得建设许可后推迟投资,则企业可根据市场情况自主选择投资时机,从而抑制了投资热情。此外,政府还可采取相关的鼓励技术创新的配套政策,企业可在等待期间借机进行产业升级,由此可达到一石二鸟的效果:既控制了产能,又提高了行业技术水平。

五、扩展模型二:低水平重复建设的经济机制

诚然,上节末提到的激励企业在等待期间进行技术创新就目前来说仍是政府的一厢情愿,而这也正是我国目前经济发展过程中的一大困扰:一直以来,我国产能过剩所反映出的结构性问题主要是低水平重复建设问题,即各产业内的低技术水平、低附加值产品生产能力的大量过剩,而高技术水平、高附加值产品生产能力的不足。尤为值得强调的是,大量厂商规模小,研发实力弱,缺乏开展技术创新的内在动力,即使是有实力的大型企业,往往也不愿进行研发,导致各产业的产能过剩长期处于低水平状态。一个问题是,为何在不断出台政策淘汰落后产能、鼓励技术创新的情况下,低水平重复建设问题仍广泛存在呢?如何解决这一问题?

在上一节,我们考察了当企业在推迟进入市场可以得到关于市场的更多信息(并且只要企业推迟进入,就可以得到关于市场的信息)时,企业最优进入数的决定。与此不同的是,技术研发过程中,企业可得的信息来源于其他想要进入的企业,也就是说企业可以通过其他企业的研发结果,来了解新产品新技术的成本、发展前景以及市场需求等情况。在这种情况下,结果往往是企业有强烈的动机推迟进入市场,而这将会导致市场失灵:其他所有企业也有同样的等待动机,最终没有企业愿意进行研发。

以两个企业进入市场的决策为例。假定市场足够大,每个企业的收入不受其他企业的影响;同样地,假定市场存在不确定性,企业第一期收入θ1=θ,在第二期,θ2=θ+ε或θ2=θ-ε,两种情形出现的概率都是0.5。企业可自己投资或者从竞争对手的投资结果中得到市场的信息。接下来,我们考察单个企业的投资决策。

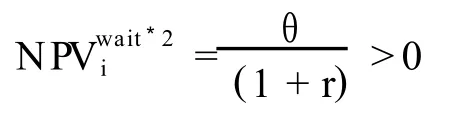

对每个企业而言,现在投资的NPV为:

假定企业2第一期就进行投资,而企业1将会等待,当第二期观察到收入流为θ2=θ+ε时才会投资,否则不进行投资,此时,企业1等待的NPV为:

由此可得:

由于沉没成本为企业一次性投入成本,(9)式通常大于0,企业1会等待到第二期才决定是否进行投资。直观上这也是显然的:与其在第一期投资,承担50%的损失风险,不如多等一期,确定项目是否可以盈利后再进行决策。

问题是,企业2也面临相同的情况,因而也会等待到第二期才决定是否进行投资。假定两个企业第一期都不投资,而在第二期进行投资,则NPV为:

显然,两个企业都不会在第一期没有人投资的情形下,第二期就进行投资,而是会选择继续等待,从而面临与第一期初相同的情形。又由于各种情形下的NPV是每个企业都已知的,这就意味着两个企业间的博弈为重复进行的完全信息静态博弈,两企业的博弈支付矩阵如下:

根据式(9),应用相对优势策略划线法即知存在两个纯策略纳什均衡:(投资,等待)和(等待,投资)。这时,两个企业将会陷入典型的消耗战:每个企业都等待着对方犯错误而率先投资。只要每个企业都认为对方有理由先行投资,则任何企业都不会进行投资。当然,任何企业都不会选择在第一期期末(即第二期期初)进行投资。

如果有更多企业同时进行决策,结论依然不会改变。因为任何企业的投资都会使其他所有企业获得市场信息,从而获益。每个企业都认为至少有一个企业会率先进行投资,从而选择等待。

产生这种低水平重复建设情况的本质原因是,当某个企业进行投资时,其他企业可以从中获利,而该企业并不能得到额外利润。

纵观我国行业发展现状,可见低水平重复建设层出不穷,如上世纪80年代的冰箱、彩电等家电制造业、上世纪90年代中期的汽车业及钢铁行业,以及目前的医药等行业。2004年我国国家发改委曾颁布了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》①发改产业[2004]746号《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》附件。,目录中包括了钢铁、有色金属、建材、石油化工等10个行业共计359个禁止类和175个限制类,此后也颁布了《工商投资领域制止重复建设目录》和《产业结构调整目录》。尽管我国在抑制低水平重复建设方面做了不懈努力,但效果微弱,产业结构调整目录一再更新,而禁止及限制类行业仍旧占据了半壁江山。

根据前文基于学理的分析,笔者认为,要从根本上改善这种情况,就要从两个方面着手:一是从法律法规角度出发,完善并加强知识产权保护,使得其他企业无法从已投资企业得到市场信息;二是从市场角度出发,鼓励所有企业合作投资研发。这两种机制都是双刃剑,既能免除企业投资研发的后顾之忧,促进企业研发积极性,又有可能降低市场竞争性带来的收益。就R&D而言,要权衡这种竞争性的降低带来的损失与加速技术研发带来的收益。

据我国当前知识产权保护的现状来看,技术流失、商标抢注、知识产权欺诈等问题层出不穷。据《最高人民法院知识产权案件年度报告(2009)》披露:“2009年,最高人民法院知识产权审判庭共新收各类知识产权案件297件,加上2008年旧存的143件,共有各类在审案件440件,比2008年增长33.7%。”相关知识产权保护法律不完善、企业保护意识及手段不足,都是直接或间接引致低水平重复建设情况的因素。因此,我国首先要在相关法律法规及其执行方面做出进一步的努力。

另一方面,尽管促使所有企业合作投资研发现实操作性不强,我国可推进产学研一条龙的发展,促进高校研究院等创新成果的应用。

六、结论及政策建议

在当前产能过剩问题愈演愈烈的情况下,分析产能过剩产生的机制及其治理显得尤为迫切。本文从企业投资决策角度出发,结合产能过剩影响的市场及政府因素建立模型,分析对比了二者在产能过剩问题上的影响,并基于学理分析了当前我国产能过剩治理政策效果不显著及低水平重复建设现象产生的原因,得到以下递进的结论及治理产能过剩的政策建议:

首先,市场及政府均对产能过剩产生重要影响,二者并不是非此即彼的关系,相反地,任何一方要充分发挥作用,依赖于另一方的通力合作。

具体来说,在市场信息充分,从而企业预期的竞争者数目确定时,沉没成本的影响占据主导地位,市场条件不确定性的影响占据次要地位;而当市场噪声较多,企业预期的竞争者数目不确定性较大时,沉没成本的影响弱化至不显著,行业内企业数目的影响占据主导地位。

鉴于目前我国产能调整政策多针对沉没成本进行调控,为使其充分发挥效力,政府应着力于推动市场信息公开化、透明化,如发布产能利用率数据,披露产品供求、产能规模以及价格变化等相关信息,以促进企业理性投资,避免盲目跟风建设,从而推动市场调节机制的顺利进行;同时,政府应治理体制扭曲的状况,严格执行相关产业准入标准,引入有关行业资源能源消耗、环境保护标准等管制要求,坚决淘汰变相降低进入门槛的政策,灵活采取多种手段提高行业进入的沉没成本。

第二,若允许企业在获得投资许可后推迟建设,那么当市场波动性超过无风险利率的一半时,企业会主动选择推迟进入市场,从而在一定程度上可以缓解产能过剩情况。

基于我国目前利率水平较低这一情况,上述条件完全是有可能实现的,因而政府不必要采取过往一刀切式的政策,而可允许企业在获得项目许可后推迟投资建设;并进一步地,给予符合准入条件的企业自由进出(尤其是自由退出)市场的权利,这也是市场有效发挥作用的条件之一。由此,企业可根据市场情况自主选择投资及退出时机,从而可有效抑制盲目投资。尽管这一政策仅是缓兵之计,并不能从根源上解决产能过剩这一问题,但这一措施无疑给政府和企业都提供了深入分析市场、理性判断的机会:一方面,企业可避免遇上“泡沫机会”——申请项目许可时行业一派欣欣向荣,投资建成时才发现该行业已成明日黄花,如上世纪80年代末90年代初盛极一时的显像管彩色电视机制造行业等;另一方面,政府可避免由于政策偏差导致的放大市场波动。如卢峰(2009)提到的:“1999年‘三年不上火电项目’的决定,与几年后电力部门遭遇产能瓶颈,不少地方出现‘停三供四’甚至‘停四供三’的局面或许不无联系。”

此外,政府还可采取相关的鼓励技术创新的配套政策,企业可在等待期间借机进行产业升级,由此可达到一石二鸟的效果:既控制了产能,又提高了行业技术水平。

第三,我国目前多行业低水平重复建设的本质原因是,当某个企业进行投资时,其他企业可以从中获利,而该企业并不能得到额外利润,由此企业间陷入消耗战。实质上产生这一局面的原因是对于研发成果的保护力度不够,企业研发成果易被复制。

因而在产能调整政策的配套设施建设方面,我国应一方面加强知识产权保护力度,健全相关法律法规,同时增强企业保护意识及手段,以有效保护企业R&D成果,鼓励并促进企业技术创新;另一方面加强产学研联系,推动高新技术产业化的实现。

曹建海.中国产业过度竞争的制度分析.学术季刊,2001, (1).

黄蕙.产能过剩警灯.瞭望,2005,(50).

林毅夫.潮涌现象与发展中国家宏观经济理论的重新构建.经济研究,2007,(1).

林毅夫,巫和懋,邢亦青.“潮涌现象”与产能过剩的形成机制.经济研究,2010,(10).

刘西顺.产能过剩、企业共生与信贷配给.金融研究,2006, (3).

陆铭,陈钊,严冀.收益递增、发展战略与区域经济的分割.经济研究,2004,(1).

江飞涛,曹建海.市场失灵还是体制扭曲——重复建设形成机理研究中的争论、缺陷与新进展.中国工业经济, 2009,(1).

秦海.对中国产业过度竞争的实证分析.改革,1996,(5).王小广.产能过剩:后果、原因和对策,中国经贸导报, 2006,(6).

魏后凯.从重复建设走向有序竞争.北京:人民出版社, 2001.

杨兆徐.我国产业“能力过剩”的实证分析——投资品产业结构问题.经济问题探索,1998,(1).

张立群.投融资体制改革根本痼疾及出路.投资北京, 2004,创刊号.

张维迎,马捷.恶性竞争的产权基础.经济研究,1999, (6).

周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因.经济研究,2004,(6).

周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究.经济研究,2007,(7).

Abel,A.B.,1983.Optimal Investment under Uncertainty. American Economic Review,73:228—233.

BartL.,W illiam P.,2003.RealOptions and Preemption under Incomplete Information.Journal of Economic Dynamics& Control,27:619—643

Hartman,R.1972.The Effectsof Price and CostUncertainty on Investment.Journal of Economic Theory,5:258—266.

Hassett,K.,Metcalf,G.,1999.Investmentwith uncertain tax policy:does random tax policy discourage investment?E-conomic Journal,109:372—393.

Pindyck,R.S.,1988.IrreversibleInvestment,Capacity Choice,and Value of the Fir m.American Economic Review, 79:969—985.

Pindyck,R.S.,2008.Sunk Costs and RealOptions in AntitrustAnalysis.Issues in Competition Law and Policy,619—640.

【责任编辑:许玉兰;责任校对:许玉兰,杨海文】

F424.2/F123.9

A

1000-9639(2011)02-0192-09

2010—10—15

广东省908专项项目(GD908—02—18);广东省908专项集成项目(GD908—JC—08);中山大学经济研究所基地建设项目

李 静(1985—),女,河南许昌人,中山大学岭南学院博士生(广州510275);

杨海生(1978—),男,广西桂林人,经济学博士,中山大学岭南学院讲师(广州510275)。