寻找通向伟大传统的道路

——关于四人散文的一种解读

秦巴子

寻找通向伟大传统的道路

——关于四人散文的一种解读

秦巴子

一

大约一百五十多年前,悲愤的克尔凯郭尔写道:“现在的情形是,随便什么人,都可以把他那点破杂碎拿出来印上几十大册。在我们的时代,著书立说已经变得十分无聊。”克尔凯郭尔一生都是个愤青,令他生出如此悲愤的原因我并不清楚,但若把这段话放在我们当下的环境里,我愿意认为他所指的正是散文。散文是一种早已丧失了边界的文体,如果一篇文字既不能归类为小说,也不能叫做诗歌,更加不是戏剧的时候,人们就大而化之地称其为散文,书信、便条、笔记、日记、讲稿、政论、调查、案卷、旅行记录、工作报告、交待材料、思想汇报、社会纪实、科普文章……当然也包括刻意的创作,都可以装在散文这个宽大到没有边沿的筐子里,于是,想要文学观察家们不承认散文的繁荣都不行。这情形有点像文

字的群众运动,乌泱乌泱地涌动在大街小巷广场田间,目力所及,无不散文。而散文,也被迫大而话之了,随便什么人,只要写得出一堆字儿来,都似乎有成为散文作家的可能——这正是当下的一种看似正在被兑现的妄想——只要到书店里的散文架上看看,就能知道散文现在有多么汹涌。正像米兰·昆德拉三十多年前在《笑忘录》里所说:“著书癖在人群中泛滥……每一个人都是一个潜在的作家,没有谁例外……”然而,那是一些什么样的散文呢?几乎无人追问。

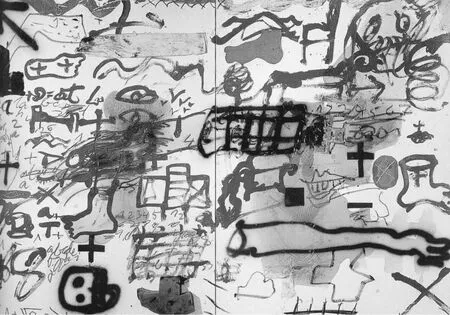

阶级 达比埃斯 1985年 双联 油彩、凡立水、画布上装置 130×194cm

不能否认,在五花八门的实用文体中确曾产生过精妙的文章,甚至不乏经典,然而,据此就把散文的边界扩大到地平线之外,实在是一个别有用心的推广——把文学降低到脚脖子的高度,把它拉下水然后就可以淌浑水了。以我的私见,散文称得上是文学艺术家的内裤,现在是时候将它从脚脖子的位置提起来了。正如诗人所言:虽然到处都是坏风景,但我们可以不在坏风景前面合影。现在,我们有必要从著书癖泛滥的浑水中把纯正的文学散文拎出来,这样才会清浊自现。我的办法其实非常简单,那就是散文的无用性。纯正的文学散文是无用的,凡首先指向现实的实用性的文字都可以排除掉,剩下的部分才可以进入我们关于散文的讨论范围,无用性是我在这里给散文这个大筐收口的第一步。

然而,当我进入到散文内部来说话,我立即就感觉到我自己不得不面对另一种尴尬:“散文是无用的”被“无用”打了一记响亮的耳光。我指的是那些在散文内部,已经被沤烂了的散发着各种令人不堪的气味却仍旧不断繁殖的类型化散文。自秦牧先生以降且等而下之的像小学常识老师般循循善诱诲人不卷的哲理小品依旧玩着课堂上的小折纸;杨朔先生的隔代小学生们一呼一吸间都在对着花鸟虫鱼抒发生活感悟;而魏巍刘白羽的宏大抒情则被放大成空洞的呼唤;刘墉们的心灵鸡汤几十年下来已经被炖出刷锅水的味道了;曾经的哲学家周国平把哲学解放到日常生活中之后,更多的仿效者正在把宗教典籍解放到世俗生活;余秋雨之后的文化散文把发黄的地方史志揉碎切丝卷成了大炮筒子叼在嘴里冒充优雅的雪茄;词语玩家们在词语间夹着进口的理论牛肉独自下酒;王国维和梁启超脱了长衫换上时尚的休闲服装;梭罗的追随者坐在摆满了家用电器的高层建筑里描绘自己的“瓦尔登湖”……我感到耳光响亮,但是无用,散文难道真的仅仅只是轻浮而且轻佻的闲文?还有没有能够打动我们的力量?史铁生不动志声色地把人的强大与豁达渗透到字里行间;张承志在他的诗意情怀里持续的以男高音独自歌唱;刘亮程携着沉重而又细腻的《一个人的村庄》;一个叫塞壬的女子充满质感的油画画着广东的底层生活。但是这太少了,散文对生命的痛感与美感、对我们当下的存在的质感的表达是如此稀有,以至于让人对这种文体的存在价值产生怀疑。和我怀有同样疑问的还有一群执着的写作者,我指的是《手稿》杂志和它的作者们,譬如黄海、第广龙、马召平、张怀帆等,他们强调“在场、自我表达、自然、原初、万物、个体”。他们希望自己的文字穿越这些本质性的存在,他们在试图还原粗砺的存在现实的同时,能够“抵达生命和生活的核”。通过黄海的《黄石手稿》(百花文艺出版社)、第广龙的《记住这些人》(太白文艺出版社)和《大城》(《手稿》杂志2011年第一卷)、马召平的《月亮光光》(百花文艺出版社)和《在钟楼左右》(太白文艺出版社),我能感觉到那种来自低处的本真的生命温度与力量,我同时也触摸到了如同手纳鞋底般结实的生活与存在的质感,我隐约地觉得他们正在靠近如契诃夫《萨哈林旅行记》、赫尔岑《往事与随想》、塞弗尔特《生活美如斯》等所标志出的伟大散文传统。温暖、疼痛、豁达、坚韧、悲悯、乐观……生活的品质与他们作品的品质浑然一体地构成了对我们当下的正在其中经历着的这个时代现场的本质性表达。

二

少年成名的诗人黄海,于而立前后以更多的精力投身散文,主持《美文》的栏目、主编《手稿》散文杂志、出版散文丛书、设立《手稿》散文奖,同时持续地写作散文作品。在《黄石手稿》中,黄海写家乡,写父亲,写同学,写村人,写自己平常的生活变故与迁延周折,从最低处逼近日常生活的真实,不事修饰,不用技巧,不炫词藻,不吝剖白,把生活的沉痛与沉重在他细致敏感的内心里的刻痕一笔一划地记录着。我感觉是真的在读黄海,读他的生活,读他的真实内心,读这个相交十多年的朋友,那么多纠结与疼痛,都是我所不知道的。我以为我不是在读他的散文,这样的文字,几乎不是“写”出来的,而是被岁月一点一点地刻画打磨着自己生长成的。就像多年前的英俊少年诗人黄海,现在脸上也有了沧桑与微肿的眼袋一样,但在疲惫的表情下面,他的羞怯与谦卑之外,似乎多了些什么,那是柔韧的坚毅,更是低处的悲悯。

悲悯长期以来被很多人大而话之地误解着,悲悯不是高高在上者的同情垂怜,不是居高临下者的俯视姿态,除了造物主,没有什么人可以有这样的优越感。悲悯不是呼天抢地地悲天悯人,悲悯是一种物殇其类的情怀,悲悯是人与人之间在低处的互相慰藉,悲悯是从与他者的关系与态度中对自我的发现。人有悲悯情怀,则可收放自如,对写作者尤其如此。而《黄石手稿》抓着我揪着我让我欲罢不能的,正是写作者黄海这种把自己放在低处的悲悯情怀。黄海说:“有的时候,我觉得自己走在路上,我离自己的内心真的很远。我被生活解构得不像自己的时候,我似是而非地过着所谓的体面生活,像个局外人,内心无处安身。”(《异乡》)但他在以自己的心在感知,在一笔一划地写字,我愿意这把理解为黄海对自己的悲悯。但是很多作家,大概已经不会用这样的笔写字了,当然,更在于这些作家也早已丧失了感知的能力。就是说,很多写作者,在面对生活的现场与真实时,身不由已的都有一种居高临下的俯视姿态,善良与同情从他们的笔下出来,就变成了一种隔靴搔痒的假慈悲。但是黄海在低处,低于眉目,甚至低于嘴唇,与人心同高。以这样的悲悯情怀,看别人如同看镜中谦卑的自己。他说:“历史对个人是多么不重要,我是多么的微不足道,个人有自己的历史吗?我想无非是这些事。”(《明德门记》)正是因为有这种低处的悲悯,才使作者变得畅达与通透。由悲悯而通透,对一个写作者是具有分水岭意义的超越,没有低处的悲悯情怀,是无法抵达这种通透之境的,而黄海的这些文字,已经接近。

但是仅有低处的悲悯和对生活的敏感,想要成就通透的散文显然不够。我以为,黄海的文字,之所以让我欲罢不能地读下去,另一个重要的原因,在于他的文字魅力。做为一个成熟的诗人,字里行间不着痕迹的诗思与诗意也成就了他。“散文写作的尊严来自作者那些内心不为人知的秘密。他应该向着自己的内心奔跑,它有时候需要喃喃自语,更多的时候他倾向于有温度的有手感的事和物。”“我们从卑微和细小处,从庸常和平静中,从繁复和热闹里寻觅生活真谛。”在《黄石手稿》里,黄海毫不懈怠地实践着自己的散文主张。他的最新的作品《青春里》即是他的散文主张的进一步体现,这几乎是黄海自己的一段青春史志。生命与存在的痛感因其切肤而更有质感,逼仄的生活现实经由诗意的滤镜却变得温暖而明亮,经过剪辑的生活碎片凸显出时代的尖锐与冲突,但文字却是平和而从容的个人叙事,黄海以一个成熟诗人的平衡感已经把散文安置得稳稳当当。

我认识第广龙的散文是从《史三原》开始的。大概是几年前吧,在《天涯》杂志上读这篇文字时,我被深深地吸引,被打动、被温暖,甚至被照亮了。此前我只知道第广龙是个出色的石油诗人,而他的散文竟然也写得如此之好,很让我吃惊。他是怎么做到的呢?我很好奇。但是当我试图从中发现点什么写作的秘密、概括出一二三来的时候,却一再地败下阵来。我只好用自己的感觉来表达,那就是筋道,就像好面条一样,结实,有力,平均,耐嚼,不张扬,不喧哗,但却在回味中透出麦子的原始的香来。后来读到他的散文集子《记住这些人》和《大城》,之前的印象被反复地加深、加强。在第广龙的散文中,生活和命运的迁延在生活的现场中显现出难以被抽象的人的存在的复杂质感,疼痛与温暖在看似不经意的文字间弥散漫漶着,既不明示,也非暗示,既非表现,又不仅止于表达;也许是因为他把自己放置在其中,作者个人的既“在”又“不在”、既感觉又旁观、既外于现场又内于心神,才会有李敬泽所说的“结实”与“谨慎”吧。结实于筋骨与血肉,谨慎于抒情与升华,成就于节制与豁达。我以为这是作者个人的境界使然,世事洞明,人情练达,但却不飞扬,不退避,诚于心,安于生,达于词句与文章。第广龙说:“已经打通了,不需要装饰了……人生经验,创作经历……使得他的作品自身已经成为自给自足的生态系统。”

而对散文写作,第广龙也有自己的一套系统。且听听他的夫子自道:

关于疼痛。“疼痛感装出来的不像,想象的则假。我写疼痛,不是有意这样。或者为了写烫伤,我就把手伸进火塘里去。我也不会这样做。我自身的生活,给予了我这些,我拿不掉,这带在我身上,折磨着我,也幸福着我,使我有写作的冲动,我就写出来了。而且,我也不愿意浅层的罗列疼痛。疼痛的背后,跳动着一颗心。疼痛连着神经系统,疼痛也是有背景的。”“关键是,许多不易察觉的疼痛,是不能忽略的。是自我的也是唯我的。就在日常的平凡平淡之中,写出这里面的究竟,也许文章就有了一些价值。”

关于回忆:“回忆是人的天性,没有忘记的,留下来的,都有一种矿物质支撑着,具有文学要求的质地。在我看来,回忆就是二次在场,二次亲历,就是挖掘。那些黑暗中的事物,自身的光亮,没有发散,还聚集着,还能浮现出轮廓和细节。这样,我再往前走,就知道弯道在哪里,哪里有个大坑。回头看,是对往前走的一个提醒。”

关于日常:“即使是平淡的日常,也有老虎的花纹隐现着。即使一次简单的重复,也加进去了一杯酒精。这个酒精,是燃烧的成分,要写作者参与合成。……我要说出来的,就是我的平常和平淡,真的,深刻的东西,和这些共生着。”

关于人性:“散文的人性,应该是,人的本性的体现,但要用平常的方式,用平常心表达出来。不然,就会失去营养,成为假的,造作的,甚至是垃圾式的东西。”“揭示人性,我觉得,首先,要自觉打碎自己。打碎粉饰的镜子,从自己开始。把自己内心的那一点点善,那一点点恶,都开发出来,都亮出来。这样做,不是胆子大,是因为,对自己越彻底,越深入,接近生活背后的真相的可能性就越大。就能一步一步,在写作中实现自我的净化。”

关于写作:“我觉得,不桎梏自己,听从内心召唤,该怎么写,不要太多定法,又不能没有规则。”“对真实的生活,也要保持必要的警惕。不论是过去的,还是当下的。文学不是轮盘赌,有其既定的法则,这是天意和人心来衡量的。有一定规律的,有来路也有去路的。”“我选择的生活的开口小,人物小,……这可能与我对自己的定位有关系。……我只是一个有自己立场和看法的写作者。我说出来了,说出我看见的,我留意过的,我想起来的,我的任务就完成了。因此,对于小,是我身处的位置决定的,也是我的世界观带来的。我喜欢一滴水里看世界。”

很显然,第广龙写散文,不是率性而为,不是随意走笔,而是有自己独道而且老道的想法,“我在”和“在我”正是他的散文主张。“所谓‘我在’,便是有我在。有我在场,有我的呼吸,有我的疼痛,身体的,内心的,在同步发生着。”“而所谓‘在我’,则是自我的,自觉的。既不放纵笔墨,也不缩手缩脚。对于控制和放开,我要有我的把握,我的主见。我不是记录员,也不是跟风者。我是在文学的意义上,来写作我的散文的。我得始终牢记住,要看到事物背后的纹路,看清楚,看仔细,看明白,用冒着热气的细节说话,用生活自身的质地构建框架。写出我自己,写出人的真实。”“我要我的写作,是有方向的,有路子的。”这就是第广龙的“在我”。

我之所以不厌其烦地引用第广龙自己的说法,是因为这些话里,藏着第广龙那些优秀的文字得以被写出的个人秘密,同时也想印证我对第广龙散文的一个看法:在我看来,第广龙的散文,是一种不断地趋向于文学的本质性的写作,人与文合一,词与意合一,诗性与在场合一,生命的温暖与对抗的疼痛合一。《赵大个》和《徐大帅》延续了第广龙《记住这些人》的凡人列传的写法,依旧的筋道,结实,所有的温暖与疼痛都低于想象,但,高于存在。

同样是少年成名,在诗中长于抒情的马召平,到了散文写作的时候却更偏爱讲故事了。无论是那些《如歌的农具》还是《金子》,无论是《少年同学》还是《曹家巷》,物品、人事、地方,甚至动物们,在马召平的笔下,都有鲜活的事故与故事。马召平像小说家一样,喜欢从人们不经意的琐屑生活里挖掘出故事。故事的本质其实是“关系”,人与人,人与物,物与物,一个地方和另一个地方,都是不同的“关系”性存在。在对“关系”的细致体察中,在探究它们的来龙去脉的过程中,人世间的种种瓜葛纠结、周折迁延在马召平的散文里都会现出现实的生命与存在的本相,温暖的,疼痛的,忧郁的,忐忑的,残酷的,苍凉的……在他沉郁的叙述中渐次展开、呈现,然后又隐没于文字,而马召平自己却有一种隐秘的发现者的快乐。实际上,马召平自己也是谨慎而且忐忑的,“这些文字更多地映衬了我对他人内心的揣摩和演绎,有着文学意义上的虚构的仿制,所以我惶恐。”于是,忧伤也同时在他的文字中渗透出来。这种生成散文的方式,在我看来,是一种更个人的表达,这和他是个偏于抒情的诗人有很大的关系。

“任真被开除了。任真被开除的原因是他有两个晚上没有在岗,不知道到那里喝酒去了,留下李勇一个人。他给李勇说好他值后半夜,让李勇睡。李勇老实就真的睡了,结果任真酒喝多了没有回来。任真是我们里面最帅气的小伙子,会打领带,会骑摩托车还会弹吉他。他有一件军大衣,纽扣上有五角星。有一双大头皮鞋,笨重但很暖和。……任真走的时候把军大衣留给我们,后来值夜班的时候我们都裹着他的军大衣,想着他的去向,觉得军大衣真的很暖和。”《金子》里的这段文字,很能说明马召平的叙事风格,活画他人物的同时,生存的况味也被展开,但他却不动声色,他的“揣摩和演绎”也藏在这不动声色之中,文字的沉郁的叙述和作者的隐秘的快乐交融,动人同时也让人疼,形成了马召平独特的散文叙述方式。

马召平是善于在“关系”中发现生活的人,人与人之间,人与物之间,物与物之间,一个地方和另一个地方之间,城市与乡村之间,“间”即是缝隙,即是联系,即是摩擦与冲突,即是亲近与疏离,即是情与味、伤与痛,即是诗意与思考滋生的床铺,即是让存在进入文字同时让文字浸入存在的契机与门径。马召平显然深谙此道,他的散文缘此也穿过幽隧进入到创作生命的开阔地带。《曹家巷》即是典型的马召平风格,一条简陋小巷里的春秋日月生计声色被他细致地掰开揉碎打磨编织,活画出当下的五味杂陈的生存本相。诚如贾平凹在《月亮光光》序言中所说:“人越往下蹲才能跳的高,扎到实处才能写出虚的高来。”马召平的散文,是势低意高、实入虚出的以凿“小隙”见“大象”的别样文章。

张怀帆也是诗人写散文,《乡村的声音》是典型的底层叙事,残酷到木讷的底层生活现实在他的笔下有着朴素的质感,像陕北的山与塬般有颗粒状的凸起,像山上的野菜有涩与苦的原味。在他的坦率诚实甚至略显拘谨的文字中,底层是真实的确切的“底”,我意识到这也应该是散文之“底”,比起那些无“底”而“飞”无关疼痒的轻灵文字,张怀帆的散文倒显出了根的发达与粗壮,有根的文字是会生长的,会结实地站立,也会稳当地行走,“无论如何,生命不可能是凭空来到世间的,更不会是凭空而去。”而散文,也是最见“真”功夫的一种文体。本辑作品中,无论是黄海的悲悯,还是第广龙的筋道,无论是马召平的沉郁,还是张怀帆的朴素,都是基于生命与存在之“真”的真人文字。

三

综观四人的散文创作,有一些共性的东西渐渐地显露:

1、底层叙事或者说低处的书写。姿态决定视角,而视角决定态度,生存的现实在这里不是被俯视而是被感知的,俯视只能产生空洞的概念式的凌虚高蹈;生命的处境在这里不是被分析而是被触摸的,分析无关疼痒与冷暖;在这里,他们的书写是原发性的。

2、书写者是在场的。这种在场不是刻意地深入生活或者进入生活,不是写生与采风,而是自己的原在,自己就是他们所书写的生活的现场的原始构成;这种在场表现在书写中也不是书写者的抽离,而是书写者自身也在被书写;他们书写的人、物、事,既是现场也是自己,这种在场的书写是需要勇气和胆量的书写。

3、人心自在或者有灵魂的表达。他们强调叙述与记录,很少直接下判断,这是一种谦卑的姿态,源于对生活与生命的敬畏与尊重;他们从不念叨担当与责任这样的容易让人发高烧的大词,但在不事喧哗的叙述中人心自在;他们的书写看似客观却并不冷漠,而是带着正常人的温度,疼痛与温暖才有了可触摸的质感。

4、日常性。我说的日常性就是每一个日子都有其值得被书写的价值,他们很少刻意剪裁,却只是尊崇自己的生命感觉,把血肉丰满的、司空见惯的,孤寂无聊的……都纳入书写,在日常性中,生命与存在的意义自在。

5、个人性。他们的书写是个人的而非公共表达,以个人的视角个人的体验个人的触摸与感知,努力看清事物与人心,发现存在的复杂性并做出个人性的命名与表达。

散文有许多小的传统,譬如文人式的闲适传统,譬如哲人式的思辨传统,譬如牧师式的宣教传统,譬如投枪式的战斗传统……诸如此类的小传统让散文丰富多彩同时也让这种文体变得无形无边、大而化之了,以至于令很多纯正的作家诗人们对此不屑,只当是对写作中那些不忍丢弃的边角余料的利用,这是对散文的一个误会。我以为,作为诗歌、戏剧、小说之外的一种最能够直接呈现生命与存在状态的非虚构文体,在那些小传统之外,它应该还有一种可以传达出时代性与历史性的真实现场的伟大传统。但是在很多年里,我们的散文离这种伟大传统越来越远,对于时代的和历史的现场、对于生命的和存在的原在性的表达与还原正渐渐地从我们的散文中流失,而我们只有在阅读那些经典作家时才能够感觉到这种伟大传统的存在与力量。譬如契诃夫《萨哈林旅行记》、赫尔岑《往事与随想》、塞弗尔特《生活美如斯》……甚至司马迁的《史记》,只有在阅读他们时我们才会对散文生出敬意,我想,这正是因为他们的作品中包含着散文表达的伟大传统。

本辑特别推出的黄海、第广龙、马召平、张怀帆的散文,虽然个性不同,风格各异,品质参差,但我们欣喜地看到,他们的努力探寻,正在向散文的伟大传统靠近,把人心与灵魂交付我们这个时代的生活现场,让生命状态与存在处境的逼人的真相显现。对于我们今天的散文创作,这种努力值得赞赏、需要被确认,并且可以期待能够从中产生出接续散文伟大传统的作品。

栏目责编:刘全德