青春里

黄海

青春里

黄海

秋天的西安在小雨中一片萧瑟,1998年,我乘火车出西安站,两个猩红的大字“西安”在灰和黛的建筑中格外特别。站前广场,稠密的人群经过断开的城墙向解放路散去,无边的嘈杂声,公共汽车笨拙地冒出黑烟,像乡村机耕路上拖拉机一样缓慢地行进中。

我在打听公交站牌的位置,匆忙的陌生人摇摇头。我问,去土门坐哪一路车?我问:去土门有直达车吗?他们木然地回答不知道。我和他们一样对这个城市如此的陌生:它的灰头灰脸,它的败落,它的缓慢。路标指示:前方五路口、和平门,前方左转东门,前方右转大差市、钟楼。街道两边挤着干货店、水果店、小吃店,傍晚,灯火从透明玻璃处照射出来,映在我的脸上。苍白而无力的街,汽车跑过之后立即平静下来。我找了一家排挡坐了下来,有人喊叫服务员:女子,再来一碗。我也叫了一碗。南方人,北方人,口音各异,听他们说话有点像听唱戏——好听——没有旁白的舞台剧,这可能是刚开始。西安,那一刻,阴冷的风从我的衣领贯穿到了我的下腹。

611路公共汽车开始了我在西安的生活。丹东“黄海牌”611路公共汽车,从火车站出发,经五路口、东大街、钟鼓楼、西门、丰镐路到土门,它载我穿过了半个城市,马达的轰鸣让整个汽车正在散架,摇摇晃晃的大地也要散架了。沿路的法桐树耷拉着发黄的叶子,靠近路灯的叶子还在泛着绿意,秋天越陷越深。

我住在一位朋友的家里,土门十字以西,在他不宽敞的几十平方的两居室房子,住着他的父母和姐妹。他只好把餐厅隔开一个房间腾出来,我和他就睡在那间房子,抽烟、聊天和写诗。我大概在那里住了一个多月的时间,那时在我的家乡,黄石的大水已经退去,被浸泡的大地种上小麦等待发芽。我尝试着在未被命名的小巷找工作,从烧烤店的学徒到建材铺的销售员,或者路边传单散发者、人力车夫、搬运工,但是半个月来,我只好徒劳地等待,在找寻,在等待中度着百无聊赖的冬天。

我记得我去师大校园的《家庭医生报》应聘。那是经一个朋友的熟人介绍的。在一排矮小的青砖平房里我找到了那间办公室。杂乱的,沾满灰尘的办公桌像是好久没人坐班了。我说明来意后,一个中年妇女招待了我。她什么也没问,她拿来一张新印的报纸给我:噜,这是我们的报纸,内刊。我看了看报纸,单张,4开。我说:有合适我的岗位吗。她告诉我坐办公室已经没有了,现在需要报纸发行员和广告业务员。如果可以,你不用在这里坐班,报纸印出后,我给你打电话,你来拿报纸。我问,需要看我的应聘资料吗。她说,不必了,你交上500元报纸押金就可以了。这是一份没有任何保障的工作,没有底薪,只是低廉的提成,一份没有任何正规刊号的报纸。报纸的4版版底写着工本费:0.50元。我想,如果我那时有500元我可能真的干上了这份工作。但我没有,我只能失望地走开。

这期间我还去过一个锅炉厂找工作,老板看了瘦弱的身材说,一天两班,每班12小时,你行吗?我没有西安户口,即使我有使不完的劲,他还是拒绝了我。这座城市,我在早晨出发,经历漫长的白天,晚上抵达在梦里。那些阴暗的胡同和街巷,那些明亮的灯盏和广场,有一个内心无比荒凉的人,走在壬家口、边家村、丁白村、瓦胡同、杨家村、潘家庄、太平巷、徐家湾,走在朱雀路、南二环、太乙路、含光路、土门、明德门、纬二街,城市里的村庄和街道湮灭了他拥有的欲望。那时候,我想做一名公共澡堂的搓澡工,这个想法来自于我去新华印刷厂的公共澡堂。有一天,我花两块钱去那里洗澡,再花一块钱让一个四川人给我搓背。他一天下来可以搓五六十个人,给澡堂老板每天交上10元,他大概一个月可以拿到一千元的样子。这是一份薪水丰厚的工作,尽管每天都要面对潮湿而灰暗的空间,面对人群中的皮肤病患者和不给钱的无赖者,但是他每天都能数着皱褶的钞票和发亮的硬币,我想他的梦想就会燃烧起来,他和我有一致的想法,要在这个城市光荣地生活下去。

大约两个月之后,我在太乙路的一家印刷厂的四楼找到一份编辑图书的工作。我便从朋友的房子搬到了钢铁厂的家属院,和一个退休的老头子住在一起。那是一栋老式的苏联建筑,门窗都留有拱形的部分,公共楼梯在楼房的中间,长长的过道通向每个住户。每天天没亮我就开始起床,看见一个瘦小中年人趴在别人的窗户往里看,或许他什么也没看清。这个人每天晚上都在对面的那层楼喊叫,长长的撕心裂肺的叫声穿过这两栋楼的每个角落。一个膀胱癌晚期患者,他要用全身的力气释放完自己的悲观和绝望。他喊呀喊,他打碎酒瓶的声音每天都在反复练习。深冬的一天晚上,他终于不喊了,一切归于平静的噪声中,像从来没发生过一样,我,或者其他人都无力关心。

我从钢铁厂家属院骑自行车到太乙路上班,从西二环出发,经历南二环,穿过祭台村,一个多小时的路程,结冰的路面,每个踩单车的人小心地行走。筑路的工人马不停蹄,压路机从早晨干到晚上,卡车,卡车,卡车和卡车,一辆接一辆地搬运石料和水泥,城市的街道之间正在缩短着距离。

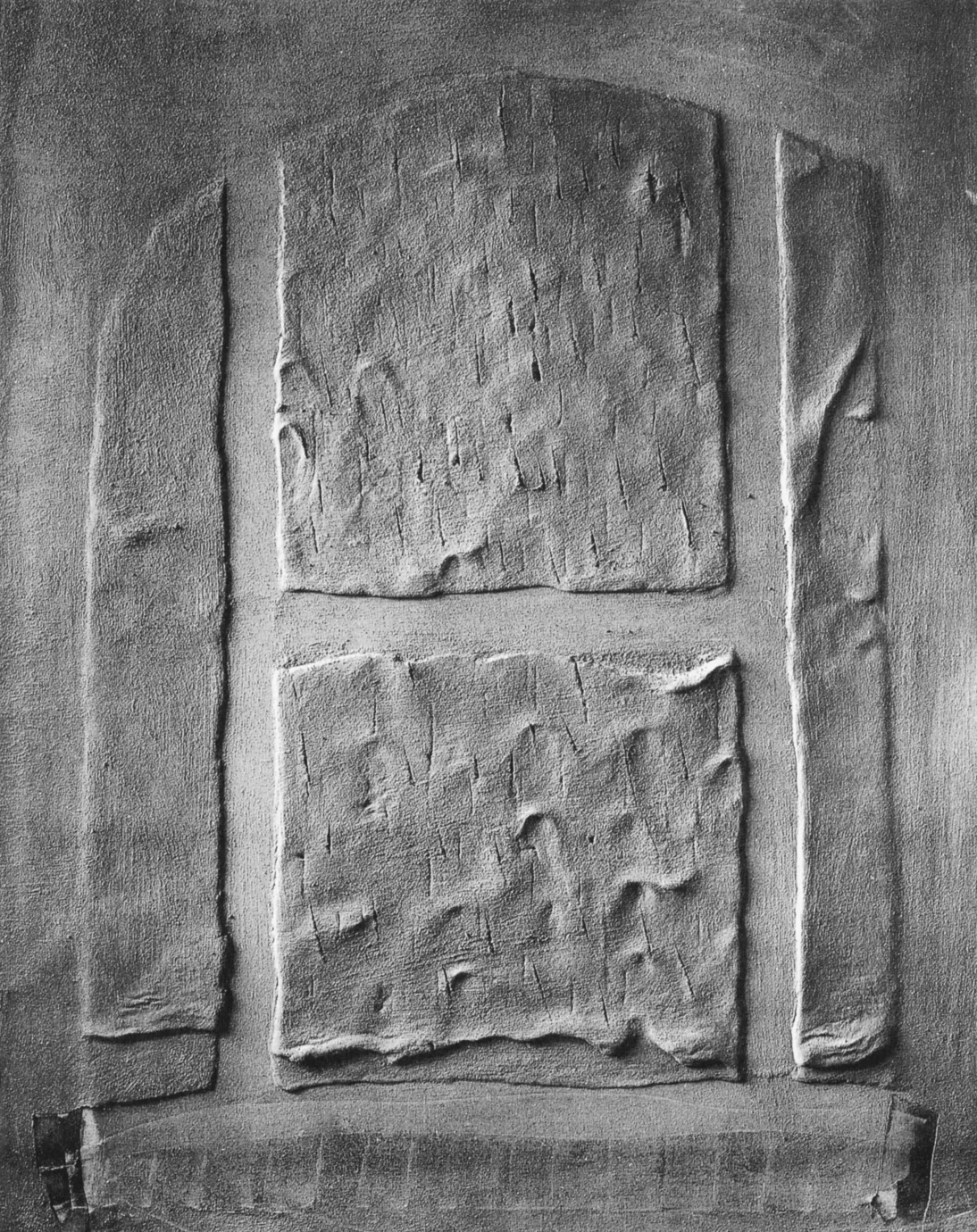

构成 达比埃斯 1953年 综合媒材、画布 146×114cm

我已经习惯了楼下印刷厂嘈杂的声音,每天,这些混杂的街道声音像村庄傍晚燕雀归巢的吆喝。其实也没什么,倒是没有这些声音它就会死一般寂静,让人忐忑不安起来。我主要的工作的工具是剪刀、浆糊、纸、笔和报刊。我每天看报阅读杂志遇到关于少男少女们青春成长的故事文字,我用剪刀把它裁下来,用浆糊沾在空白信纸上,贴上稿件,再写上适合的栏目和简短的审读意见。我的第一份工作,我几乎在没有任何期待中完成。我的青春在20岁的年龄欣赏到时尚图书的美女照片,在这段时间里读到有关男女身体的成长史,还读到性与爱的变声期,这是一部自我完成的青春史。并排的三间办公室,我和另一个女同事在一个办公室,很少说话。中间一间房子是一个退休的老头和两个中年妇女,他们每天抄写信封,寄信,跑邮局。另外一间是库房,堆满了退回来的图书,用蛇皮袋子装,有的散落一地。老板和老板秘书的办公室一起,在印刷厂的一楼。手工作坊和我们人力搬运,每月几百元工资刚够我吃饭,我没一点儿厌倦。每天太阳升起和落下,把我照亮,还把我黑暗。

我喜欢听老板年轻女秘的脚步声,高跟鞋敲打地板:咚、咚、咚、咚、咚、咚,非常有节奏地靠近我们的办公室。我称她张老师,她浑身散发女人的气息,还伴随有轻微的狐臭,让人异想天开。口红的嘴和项链环绕的脖子,低胸,白皙的皮肤在夏天显得格外妖娆。她每天给我们编辑分发报刊和读者来信,记考勤,到了月末给我们发工资。冬天,我看见她经常把藤椅放在办公室门前,坐在上面晒太阳。她的青春若无其事。

西安的冬天总是灰蒙蒙的一片,太阳有气无力地透过玻璃窗照进来。看不清的天空和远处,像铅一样时刻要落到你的头顶。我中午吃饭是去陕西社会保障厅的院子的公共食堂,1块5毛钱基本可以吃饱,后来涨到2块钱,我中午就不去那里吃饭了。祭台村离我的办公地不远,我中午去那里吃1元钱一碗的四川米线或5毛钱一个的菜夹膜。每天时间会像往常一样缓慢地走着。下班的时候,我跟一楼的张老师打完招呼,我骑着那辆浑身响亮的自行车出发了。有时,她下班后还没回家,办公室亮着灯,究竟亮到什么时候我也不知道。有时在梦里我看到她的身体在天空轻盈飞翔,我醒来的时候,一天中的忙碌又开始了,肉身开始冷却。

我多半时间没事可做,报纸很快就被我们两个人翻完,杂志也被剪得七零八落。另外一个人也没事可做,她就偷偷地给她男人织围巾。我没事就给读者写信,或者接读者的电话。老板肯定我的工作认真负责。他告诉我们,读者是我们的衣食父母,要善待他们的每一封来信,还要给读者多回信,接电话要耐心和有亲和力。张老师把老板的话整理成语录贴着墙上,她说,以后有时间把老板的话重新装裱一下,再放大一些,醒目一些,用玻璃相框挂起来。直到我离开那里的时候她也没有实现。

我在那里上班,1998年底和1999年整个春天,夏天到来,我被辞退了,没有原因,但我给了自己一个搪塞自己的理由:我告诉了同事一个惊人的秘密,张老师的肚子突然大了起来。不久,我的那个同事也被老板辞退了。听说那些老员工全被他换掉了。

老板克扣了我工资的一部分。1999年夏天我的某个月工资:基本工资400元,扣全勤奖金50元,总计350元。

我还在太乙路上班的时候,我从钢铁厂家属院搬到了壬家口那个西郊往西的村庄,我记得一条铁路线在这个村子的不远。每天火车总是乌拉拉地穿过,它在颤微中,我和它一起颤微。我那时对西安非常的陌生,我蜗居在制药厂十字和钢铁厂到土门一带,西郊热电厂离这里不远,风一吹,漫天烟尘混杂着药厂的气味刺鼻,树木的叶子布满了灰尘。麻雀不在这里歌唱,从昆明路的北边与大兴路之间,从西二环到皂河边,工厂的烟囱随处林立,皂河漂流着泛着白色泡沫的黑水,气味发臭。

从壬家口出来,我要走一段土路往南再到大庆路。穿过大庆路到土门市场后门的二手自行车交易市场。我每天骑车经过那里。有一天,我把自行车锁在楼下,是我院子里,一眨眼的功夫就不见了。我到西安的最初几个月丢了3辆自行车。一辆是一个朋友送给我的,半新的上海永久牌28自行车,第二辆自行车是我花了70元钱从同事的朋友那里买来的,基本是新的,颜色的光泽还未退去,另外一辆是我花了30元钱从土门小树林这个交易市场买来的,锈迹斑斑,已经看不清是什么型号和商标了。土门市场——这个地名,骑自行车上班的人都知道,这里已经是西安最大的黑车交易市场。你如果运气好,你下午丢失的车子,晚上可能就出现在这里交易。你即使遇到,你也没办法,这个非法的交易市场,多次被取缔,又重新开业。因为我和很多人需要它的存在。

那条马路的两边站着站大脚的手艺人和搬运工,表情木然,他们张望的目光在等待有人问候。有的人席地而坐,埋着头,面前一张废报纸上面写着粗壮的毛笔字:泥瓦工、水电工、木工等。有的人干脆在胸前挂着一个硬纸板做成的牌子,上面写着:装修、搬运、石料、水泥等。我搬家的时候来过这里叫过一辆人力三轮车,从钢铁厂把东西运到壬家口,花了10元钱。一堆书、几件换洗衣服、一套灶具、被褥和洗漱用品,没多余的东西。如果不是那些书,我一个人用自行车就能搬动这些东西。晚上下班回来,我自己在村子里买菜做饭,我最喜欢吃韭菜炒香干和炒萝卜丝,但我每天只炒一个菜,要么是韭菜炒香干,要么是炒萝卜丝,我吃的一点也不会剩。我没有冰箱,熟食不能隔夜,无论什么季节,老鼠到处啃。在壬家口,陇海铁路,火车不停地在我的耳边奔跑和呼啸。

我离开壬家口到杨家村的时候,我再没有去过太乙路,祭台村在不久的以后也拆迁了,太乙路一直延伸到南二环。我在大雁塔北边的太平巷上班。太平巷的对面是国美电器,它的两边是卖仿古的陶制兵马俑和蓝田玉,这些商店的生意不温不火,买主基本是外地来旅游的客人。太平巷所在的那个村子我忘记了它的名字,但我记得好多福建人在这个巷子租的的房子开的诊所。一块白色的帘布垂下来,帘布上印着一个大“十”的符号,下面写着皮肤病性病门诊。很醒目的牌子写着:主治尖锐湿疣、龟头炎、梅毒、淋病等。工商部门来查过,顺带也把我所在的图书公司查办了,无证并非法经营,他们就是这么跟我们讲的。执法的人把桌子和电脑全搬走了,我的老板也没有出现。事后他安慰我们说,不要紧,再换一个地方办公。我大概在太平巷呆了3个月,一家图书公司还没正式开张就夭折了,连同那些江湖医生和黑诊所一起消失,太平巷也在大雁塔北广场的改造中彻底消失。

我把办公室剩下的生活取暖的煤炉,和挂在墙上的几副装饰画卸下一起拿走,在明德门一个单元房又秘密地开工了。

在明德门北区36号楼的某个单元房,我带着其他的几位同事用不到一个月的时间把杂志编好了。明星八卦是托人从香港购买的杂志摘录的,照片直接从香港杂志上扫描电分印刷。漫画连载是在西安的日本留学生的家人寄过来的,翻译也是这个日本女生,跟她的普通话相比,让我这个在陕西的湖北人逊色不少。我对日本女人的想象以前停留在AV电影的女优。她在我看来,没那些女优丰满和温柔,她很普通,甚至还没有我身边的女同事漂亮。接下来,关于青少年的流行服饰与化妆是从国内杂志《薇薇》上抄袭的。剩下的文章是从报刊东拼西凑。一本杂志就这么完成了。

那时候哈韩哈日族还没流行,但首印的10万册杂志很快就卖完了。我们创造着杂志行业的一个奇迹。第二期杂志就是在这样的流程下完成的,印量加到15万册。杂志被卖的出乎意料的好。老板是个江苏人,他把工资从三个月前的600元提到了1500元,随着杂志行情的越来越好,我被老板任命为杂志的总策划,薪水已涨到5500元。这在2001年的西安,对我来说简直是个梦幻。

那年春天,杂志半月刊变成周刊,四种版本:纯情版、魔幻版、偶像版、动漫版。每种版本都超过20万的发行量,这是我没有想到的。后来书商投资的这类杂志越来越多,甚至市场上已出现了涉黄的青少年读物,故事情节和漫画图片裸露,新闻主管部门开始对这类出版物严查。我所做的那本杂志到2002年的下半年的时候被扫黄打非部门查办了。听说老板交了100万的罚款就没事了。

那本杂志停了半年多时间,到了2003年春天又准备开业,但我已经没有这份耐心了。一个没有任何刊号和主管部门的杂志,竟然在两年多的时间码样发行到2000多万,杂志可以这么做,这是老板告诉我们的。后来我的同事都成为了书商,一把剪刀、一瓶浆糊的办刊时代便这样开始了。他们用套用的国内刊号或香港刊号做刊,再找个印刷厂印刷,杂志通过物流发到全国各地图书批发商。他们很多人直到现在还在做这一行,有的离开那里之后去了报社和出版社,他们来自异乡,从不同的地方来到西安安居乐业,多年以后,我们偶尔聊起从前,我们哈哈大笑。

欲望、烦躁、无聊、激情、理想像病菌一样浸渍着那段时间我年轻的心。

我在一年多的时间里快速地跟一个女孩恋爱和结婚。青春,百无聊赖,我在夜晚找一个睡觉的女人不再像猫那样叫春和躁动不安。我和她从瓦胡同开始长达半年的同居生活,形色中的男女,浑身散发着荷尔蒙的气味。在那个村庄,师范大学的女生、个体户、商人老板、艺术青年、小偷,他们杂居在瓦胡同——不问出处,有钱的和没钱的、身无分文者都正在加剧这个城市的变迁。

秋天潮湿的雨敲打着窗户,隔壁的窗户,楼上的窗户,还有楼下的窗户。时间那么寂静地消失在鲜艳的城市中,我或者我们,睡吧。老鼠在地板上走动,从门缝里钻出去。睡吧,我也想在这个无边无际的夜,收割青春和爱情。那些夜晚,我经常一个人抽烟,把牙齿熏黄,一个人喝酒,把肝脾搞坏。女人睡过去,我的城市开始朦胧。有事晚上起来上厕所,我经过别人的窗户,我就能听到他们毫无顾忌地释放自己,青春除了激情就是荷尔蒙,有浑身使不完的劲。我那时候也是这样的,看到逛街的美女不停地看,有时还追到她们前面回头过来看呀。周末到录像厅看通宵硬碟,带着女朋友一起看,夜半的时候,播放的是港台三级片。早上我们回到出租房再接着自己做。

杂志停顿下来的半年,我没事可做,上网、看录像、找人喝酒和给别人打电话,连自己身边的女人都烦我了,很没劲。而2003年春天是“非典”肆虐的时候,我想找个事让自己忙起来。有一天,我跟西宁的诗人马非说:我到西宁开家广告公司,你把出版社杂志的广告业务介绍我吧。他很爽快地答应了我:你过来谈吧。我在西宁的同仁路见到了马非,一起喝酒的还有诗人马海轶。我们喝了很多酒,吃了好吃的羊肉,我们再喝酒。西宁的黄河路,我把自己的公司安放在那里,只有地址,没有雇员。这个皮包公司延续到2005年,我彻底放弃了。

明德门在2000年的城市扩张中喧哗起来,朱雀路的延伸段到西八里村是终点,连接西八里村到杨家村的那截土路很快开工。尘土飞扬的黄昏在过往的人群中消失,夜晚来临,小商贩开始活动,他们有的踩着人力三轮车卖盗版书,有的席地而坐,把小商品摆在马路边,有的用卡车运来一车子的水果停在未开工的工地上叫卖,路灯照亮他们的脸。搭讪、拉客,扩音器反复地喊叫,有人不断地围过去,有人空手走开。在旁边,烧烤摆了一地,少男少女们在树底下,旁若无人地接吻、拥抱和抚摸,我的初恋也是这里开始的,她叫小佳。

那时的小佳在师大的一个研究生辅导班补习英语,她租的房子在杨家村。师大的文学社经常搞诗歌朗诵,我们都去了,作为诗歌的少数几个固定的听众,我们很快彼此熟悉。我离她租的房子不远,我住在杨家村193号院,她住在杨家村92号院。我下班的时候,还去过她的出租屋吃过饭。开始的交往是谈谈电影和诗歌,即使她不同意我的观点,她总是在做一个很认真的听众。大约半年后,她报名参加了西北大学一个研究生备考冲刺辅导班,她要从从杨家村搬走了。那一天,天气特别冷,我帮她搬家,收拾东西,一辆人力三轮车把我们和一车子行李拉到了边家村一个出租屋,车夫踩了差不多一个小时的路程才到达那里。她租的房子在边家村的某个院子的三楼靠北的一个小房间,暗淡的光线通过门照进来,没有窗子,房子里好久没人住过,散发着发霉的气味。租金每月50元,卫生费3元,水费3元,电费按表计算。做饭生火的炉子只能放在拥挤的过道里。

那天晚上,我一直帮她打扫房子的卫生,我们反复地拖,用水洗,安装简易衣柜和整理杂物,直到霉味散去了很多,我们才开始做饭,白水挂面,放点青菜,算是这一天的结束。夜越来越深,我要回家了。从边家村到杨家村,公交车到夜里的11点半下班。我要转一路车到小寨,再改乘另一路车到西八里村,然后向南再步行一段土路到杨家村。如果那时候我有钱,我可以坐出租车花上十元钱到西八里,然后向南再步行一段土路到杨家村。

为了省钱,我要步行回家了。街上已经清冷下来,一天中的繁复的尘土落下来。她把我送了很长的路途,我们走着,走在灯光昏黄的道路上,沉默着。我说,你别送了。她没吱声,过了好久,她拉住我说,我们返回吧,那样走下去,太累了。那天夜里,我坐在她的床边跟她聊天,不知道到底聊了多久,我有些困了。她说,天气太冷,你睡到床上吧。我衣服也不敢脱,我们隔着一层棉袄睡了一夜。我听到她细微的呼吸是那么均匀而平静,她身体里的芬芳充盈着整个屋子。我有些紧张,但很快就睡过去了,也许是我们太累了。

第二天醒来,我感觉到我下身内裤有湿漉漉的感觉,我梦遗了。在昨晚,我的手一直放在她的胸前,她在我的梦里,我们飞啊飞。

我们平淡地相处着,即使她离我的距离有些远,我还是像以前那样隔一段时间去看她。有时候,她没课时就过来,帮我洗洗衣服,跟我聊聊天。吃完晚饭,我们在明德门那片未开工的工地上步行,像好多年轻人那样拉着手恋爱,晚上她就回去了。

那年夏天,她考上了外省一所大学的研究生,在离开西安回家的那天晚上,我陪她在杨家村村委会的院子里看了一场秦腔戏,伴乐和演员都是爱好秦腔的村民。我们从家里搬来凳子,看到很晚,直到大家都散去。那天夜里,她睡在我那里,我们说了一些话,说什么我大多忘记了,但我记得她说的:我们会结婚吗?不会的。我没想那么远,走到哪里是结束就算哪里。对于两个不同地方的年轻人来说,现在还是开始,我们又要走向哪里,没人知道。

黑暗的房间里,我们都能听到彼此的呼吸,即使喧嚣在街道还在继续,深夜的车声还未完全停止下来。那天夜里,黑暗包裹着我们,仿佛无边无际,两个人的身体在一起。她去上学后,我就跟她失去了联系。我的生活还在这么过着,不同的是明德门那片未开工的工地已经施工,楼房一栋一栋耸立在路边,以前的杂货店正在拆除,没有拆迁的,它的墙上写着大大的“拆”字。那时候,我已经从明德门的193号院的三楼一个房间搬到了223号院的二楼的一个狭小的房间,因为一个人用不了那些多余的地方。

明德门,我在那里,5年的时间,办公室从它的北区搬到南区,从多层的单元房搬到高层的筒子楼,麻雀从树上的栖息地搬到了空调下。我从杨家村搬到明德门北区,那年夏天,我和一位来自西宁的姑娘结婚。单元房,三楼,所有的窗户朝西,61平方米,没有暖气、天然气、热水。月租金300元,物业管理费每月11元,电费大概10元,水费8元。我们安居在2002年的明德门,从西边的窗户望过去,那片庄稼地、建筑工地、空地、居民小区、更远处的庄稼地间隙地排列着,汽车跑过一条没有铺满沥青的街道摇摇晃晃。拉粪的马车也走在那条路上,从每天的黄昏回到村庄。

在明德门这个巨大的胃里,它正在搅拌着水泥和钢铁,杂树和泥土,机器和楼房,被修剪的道路越来越窄,路灯、隔离带,中间绿化带和人行道,反复翻修的市政施工,围栏中的一纸公告,把车流挡在公交车道,它顿时梗塞起来,缓慢的行进中,有人不停地向司机兜售驾驶证的封套、钥匙扣,五毛、五毛一个,五毛!说着异地口音的人穿梭于街道中。散发广告传单和卡片的青年人紧跟其后,他们把这些东西见人就发,见车就给。散落在地的被风刮来刮去,很快被清洁工扫进了垃圾箱。忙碌的街道,每个人没留下背影,尘土覆过噪声,他们奔流不息,我在其中,却不知道谁在与我同行。那条反复被我踏过的朱雀路,它此刻被挖得千疮百孔,它是在缝补过去,还是消除记忆?很多时候,我跟它一样,被搞,被修理,被动,被工作,被真实着,我们乐此不疲地忙着不可预测的未来。

尽管这一切正在被我经历,明德门终于开始大规模地开工建设了。朱雀路从医学院开始延伸到西八里,不久又从八里庄修到了杨家村西口。这条街道修到哪里,哪里的房子开始涨价,卖的房子和租的房子随着这条路的到来价格躁动起来。5路公共汽车从火车站开过来,两节加长的汽车,尾气里冒出的黑烟,动作缓缓地到达它的站点杨家村,如果你愿意花上5毛钱,你可以去西安的商业圈:小寨、钟楼、东大街、解放路,你还可以去火车站乘火车出发,去乌鲁木齐、天水、西宁,去北京,去武汉,去广州,去上海,或者去延安,你想去哪里,都将成为可能。

但是,我很少需要这些交通工具,因为我一年中不出差,一年中有可能只回一趟家,一年中很少逛街买东西。我需要的全在杨家村这个村子里,我花钱在这里买五金杂货,买菜和米油,买二道贩子贩卖的衣服,我需要的日常用品在这里全部都能买到。最重要的是我上班的地方也从太平巷搬到了明德门小区,我每天走过去只花了5分钟的时间,我可以省掉不必要的等待、买票、排队上车、拥挤和堵车,节约的时间用来睡觉、做饭、看书或闲下来做爱。

我还在那家图书公司上班,那个单调而反复的工作,夹杂着陌生的异乡人的口音,刚工作的小女生梳着辫子或者染黄了头发,早上上班就拿出化妆包的镜子照照,她们连上厕所的时间也不放过照镜子的机会,只有工作真的闲下来,她们在QQ上闪着问候:蟋蟀,在忙什么呢。青春在那些时间总有使不完的力气,她们和我几年前那样,在无聊的工作中打发白天的时间。她们整天面对的是复印机、电脑、电话、手机、传真机和化妆包,而我那时候只有浆糊、剪刀、纸张、订书机、笔和香烟。我的办公桌放着我结婚时的四寸合影,一本民政局免费给的《新婚指南》,烟灰缸和笔记本电脑。“完成青春的方式是终于被结婚了,完成男人的方式是终于被做爱了。”在那本《新婚指南》的扉页,我那一年写下了这句话。而时隔不久,我的一位漂亮的女同事也嫁人了。

年轻的女同事热情饱满地叫我黄老师,有时候她们还请我吃1元一小碗的汉中凉皮和2元一包的金丝猴牌香烟,换回的是我请她们去电影院看了三次电影。我记得有位刚从大学毕业的女生,她在公司做些编务工作,拆信、寄信,帮编辑给读者回信。她是我的一个朋友介绍过来上班的,长着姣好的面容的脸蛋,青春焕发。一对饱满的小乳房在那年夏天里晃动,仿佛每个人都触手可及。有单身的男同事隔三差五地约她吃饭逛街,最后也没什么结果,她却岿然不动。一年又一年,把我的那些办公司的兄弟都熬出了粗壮的胡须。男同事们一波离开,又一波人进来,她还是做着以前的那些编务的事。那时候,如果我没结婚,同时还要遇见美丽的姑娘,我也要写出乌鸟鸟一样的诗歌:赶紧找个姑娘,好好地繁殖和生活去吧//中年的皮,都已披在我们的身上了/退路已没有啦,我们已开始往死里活了。

那时侯,我青春躁动的身体已不复存在,每天下班买菜回家,饭后散步,陪自己的女人说话看电视,像羊杂汤一样的生活堆积、搅和在一起,没完没了。我下班后去杨家村的公共浴池洗澡,看男人们站成一排,用洗涤液涂洗和抚摸自己的身体。我看他们的腹部凸起,身体臃肿而变形。他们每个人生殖器,无论老少,耷拉着,像跟自己没什么关系似的。我发现一个惊人的秘密,他们生殖器的颜色深浅不一,年龄越老越黑。那时候,我在很认真看自己的,看是否和他们一样的深浅,我知道我的也正在奔向他们的归途。

明德门小区北区11号楼,我在一单元的3楼时常听见隔壁房子搓麻将的声音,楼上的一对小夫妻发生争吵,他们摔碎玻璃或瓷碗的声音从楼板传下来。楼下有人遛狗,他们悠闲地踩在林荫小道。有时有小偷光临这个小区的某个房间,或者顺手把楼下的自行车骑走了。而我早就习惯了这喧嚣的声音和人,敲门,敲击天花板,拍打隔壁的那扇墙。麻雀无处躲藏,明德门的工地也在喧嚣中繁衍着它的春天,越来越高的楼房,一片接着一片,道路正赶向远方。旧楼被雨水冲刷,逝去颜色,越来越黑,新的楼房五颜六色,坚挺在城市的子宫中,像某个新婚不久的人。它要证明自己的生产力。