从转喻看语言符号的任意性与理据性

柳新军,杨 军

(解放军外国语学院欧亚语系,河南洛阳 471003)

索绪尔把语言符号看做由能指(音响形象)和所指(概念)构成的心理实体,并指出两者之间的联系是任意的。有关语言符号任意性的原则被索绪尔称为语言符号的第一条基本原则。长期以来,很多研究者对索绪尔的任意性理论提出了大胆的质疑和批判,语言符号的任意性与理据性问题随之成为语言学界关注和争论的主要问题之一。随着认知语言学的兴起,这个问题再度成为语言学界争论的焦点。不少学者运用认知语言学相关理论从人类思维和语言运作的基本机制出发,通过隐喻理论重新论证语言符号的任意性与理据性问题,其研究成果具有很强的说服力,但从另一普遍机制——转喻角度——研究该问题的论著却很鲜见。转喻与隐喻同是语言运作的两种基本机制和人类的基本认知方式,转喻对语言的产生更具本源性,本文试从转喻角度出发对语言的任意性与理据性问题再添拙见。

一、 转喻及其运作层面

1. 转喻与语言符号的任意性和理据性

对转喻问题的关注最早出现在柏拉图(Plato)关于符号的任意性或本质的争论中,此后,德谟克利特(Democritus)也提出包括转喻在内的四种观点来支持符号的任意性。在古典修辞学中,转喻被视为单词、事物的替代或词义的发展过程[1],这影响到对语言符号任意性与理据性的考察。近代语言学研究中乌尔曼(Ullman)指出转喻与隐喻是词义衍生的两种基本模式,是词汇所指发展的基本理据。当代认知理论将转喻视为概念上的相关现象,是人类概念化的一种心理机制、认知思维方式、语言的普遍机制。这样,转喻不仅从本体论真实世界的“相邻”定位转入到概念世界中的一套关系,还为从音义关系重新考察语言的任意性与理据性带来了新的可能。

2. 转喻发生的层面

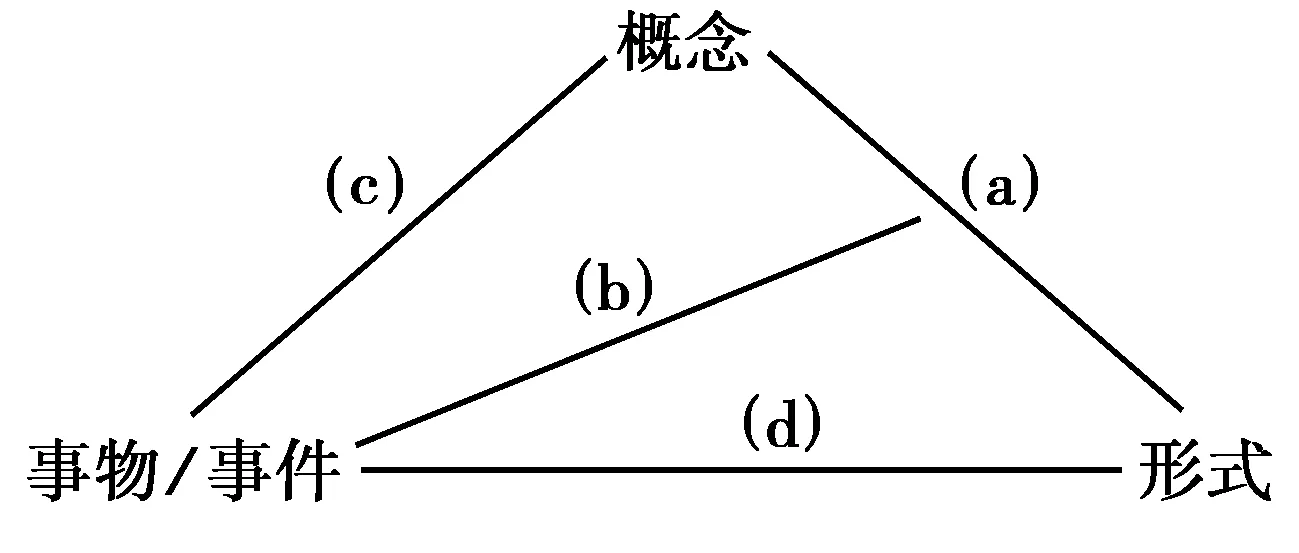

Radden & Kovecses认为:“转喻是一个认知过程,在这一过程中一个概念实体或载体(vehicle)在同一ICM(理想化认知模型)内,向另一概念实体或目标提供心理可及。”[2]他们认为ICM不仅可以分别存在于现实世界、概念世界、语言(形式)世界之中,也发生于这三界之间。ICM可以分为符号ICM、指称ICM、概念ICM,前两种ICM可生成四种转喻关系,第三种ICM也可生成四种转喻关系:

(1) 形式转概念,如мяу(喵喵)→猫的叫声(“мяу”这个词转喻指“猫的叫声”这个概念,这是最基本的音义关系)。

形式转概念是对语言本质的揭示。客观世界的存在是多维的、立体的,反映到思维和概念中是复杂的,但用语言形式(能指)表达多维立体的外部世界(所指)时,就要将相关的信息压缩在一维的线性关系中,这种压缩与选择是有所取舍的,只能放弃一些非本质的、非凸显的要素,以凸显的要素来代表认知的结果。

(2) 概念转事物/事件,如概念“собака”(狗)转喻现实中的一只狗。

人类认识外界事物一般是从该事物的某个局部开始,聚集于局部,并由一个局部至另一个局部,直至整个事物;认识同时也是由浅入深,由感性到理性的动态过程,认识是不可能完结的。

(3) 形式转事物/事件,如“Ваня”(万尼亚)转喻叫这个名字的人。

在许多语义三角图中,这两者是用虚线连接的,通过“世界的观念化”即概念连接,“语义的对象不是真实的世界,而是观念化的世界”[3],这涉及(1)、(2)两个方面。显然,无论是在人的认识过程中,还是在命名过程中,即最终表现为语言对世界的描述中都有转喻的参与。

(4) 符号(形式—概念)转事物/事件,如“роза”(玫瑰花)这个词转喻指一朵真玫瑰花。

类指与实指构成了整体与部分的关系,从大量言语中归纳出的语言意义是高度抽象的,它相当于“原型”、“典型概念”,而“非典型成员”只是这种潜在抽象“原型”的一种现实的变体、部分或个体。个体可以反映整体,整体也规定了个体的性质与表现方式。

(1)~(4)说明:概念构成了客观世界的转体(转喻的喻体),语言构成了概念世界的转体,语言意义也是言语意义的转体。转喻发生在三个本体域之中,也发生在三界之间,如图1所示。

图1 符号与所指转喻

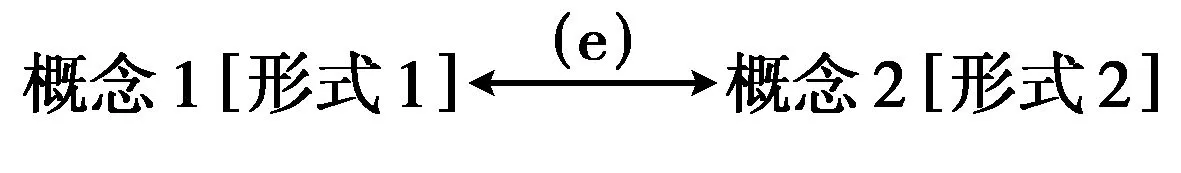

(5) 形式1—概念1转形式2—概念2,“вся страна”(全国)代“весь народ”(全国人民)。

(6) 形式—概念1转概念2,形式—概念1“стол”(桌子)代其中的一个子范畴概念2“блюдо”(菜肴)。

(7) 形式1—概念1转形式1—概念2,地点“Белый дом”(白宫)代同形式的机构概念“Белый дом”。

(8) 形式1—概念1转形式2—概念1,КНР作为Китайская Народная Республика(中华人民共和国)的缩写形式。

(5)~(8)主要涉及语言世界内部转体形成的问题,在人对客观世界的认知范畴模型中,只要在同一个ICM中具有一定的邻近性就可能出现转喻的替代关系,这些替代关系表现为概念转喻模式,如图2所示。

图2概念转喻

在语言符号的任意性与理据性问题上,无论取索绪尔的最初定义,还是将其理解延伸到语言的其他层面,在上图中都可以找到对应的关系,图1中(1)~(4)的关系即语言的产生问题,图2中(5)~(8)是语言符号本身发展与变化的关系。所谓的理据性就是语言符号之所以是这样的原因和依据,这部分关系到转喻在客观世界和语言符号世界中的运作机制。下面我们进一步探讨转喻中的喻体的产生,这关系到客观世界是如何投射到语言世界中的问题,即关系到语言符号的理据性问题。

二、 转体的选择

转喻体现的是一种邻近关系。具体地说,在同一个认知域内,A和B关系密切相关,由于A的激活,B(一般只有B)会被附带激活,A附带激活B,A在认知上的“凸显”必定高于B。这样,转喻的操作机制与凸显密切相关,它关系着转体选择的问题[4]。

1. 认知凸显

人类的经验和感知来自对世界的认识以及与世界的互动活动,人的经验和感知的选择具有一定的优先原则,即人们关注的往往是一些有生命、具体、生动、功能性强、可直接感知、具有支配地位的客观事物和现象等,而这些直接关系到转喻转体的形成,语言作为客观世界的转体在形成过程中受到同样的作用。一般说来,人的认知显著度遵循以下原则:人类先于非人类,典型成员先于非典型成员,功能性先于非功能性,互动性先于非互动性,具体先于抽象,具有支配地位的先于被支配地位的,直接感知先于间接感知等。

这些认知原则影响到人的选择,须要指出的是,人的认知还遵循动机冲突原则,即人们在选择转体时,会有意或无意违背一些认知原则,这种违背应是为了遵循更高一层的原则,如文化、社会互动或美学原则等。动机冲突原则与背景变化相关,也为转体选择时突破以上一般的认知原则提供了合理的解释,背景变化为转体选择的任意性提供了可能。

2. 凸显与背景

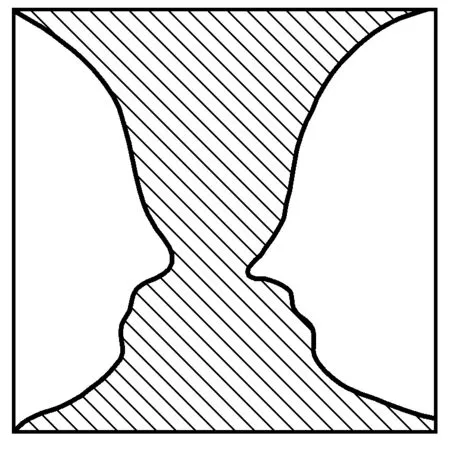

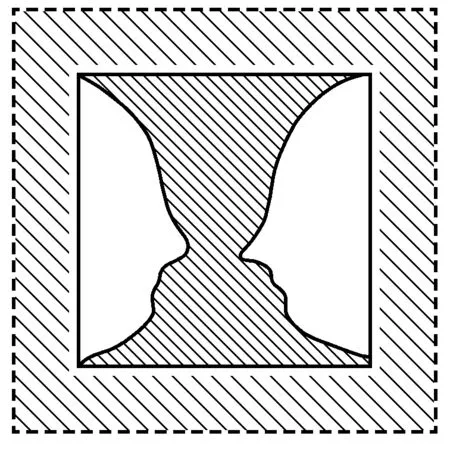

显著的事物是容易吸引人注意的事物,是容易被识别、处理和记忆的事物。事物凸显的差异有一些基本规律,除了以上谈到的与人的一些基本认知规律相关外,凸显还与人的主观因素有关,而这些主观因素与客观背景紧密相关。如心理学中著名的“图形—背景”倒换实验(图3)。

图3心理学中的“图形—背景”倒换实验

如果注意黑的部分,看到的图形(фигура)是花瓶,白的部分是背景(фон),图形比背景显著。如果将注意力集中到白的部分,两者发生倒换,看到的图形是两个相对的头像,黑的部分成了背景。在认知环境发生变化的情况下,原来不显著部分与显著部分发生变化,如图3。 如果将图3置于黑色的背景下,原来的图形就不再显著,变为背景的一部分,原来不显著的背景变得相对显著,成为图形(两个面对的头像)[4],如图4。

图4图形与背景

在现实世界中,客体具有整体性和多样性的特点,而主体具有主观性、自由性和片面性的特点。在转体的构建与使用过程中,使用语言的主体有选择的主动权,由于选择主体的知识背景、个人经验、思维方式、个体机质、所处生产力和生产关系的阶段、生长的地理环境、时代和社会大众意识等因素都会影响个体对显著点的选择。

三、 音义结合的任意性与理据性

转喻喻体的选择是有理据性的,但也不能否认任意性的存在。选择就是一种基于客观的主观行为。在语言符号理据性问题的研究中也是如此,在此我们对洪堡特的相关理论进行分析。洪堡特认为音义间的关系是有理据性可言的,至少他对三种有理据性音义关系的考察是这样认为的:

(1) 写生式的直接模仿,如拟声词。它关系到人类具体先于抽象、典型成员先于非典型成员等认知原则,如模拟金属声音和动物叫声的词:

tick-tack, clink, clank; hiss, baa, moo, miao.

тик-тик-тик, дзинь-дзинь, блеск; мяу, кря-кря, ку-ку.

叮当、叮叮、当当; 喵喵、哼哼、嘎嘎、咕咕咕。

拟声词在相关基础上以特征代整体,凸显事物的语音特征,具有客观的理据性。客观事物是有机的整体,在从概念到形式的反映中,只能截取部分,即只能用一维的线性关系去表达三维的客观事物。显然,如果线性的事物放在一个立体的空间中,则具有无限的可能,在选择凸显点的过程中,又不可避免有主观性、任意性的存在,因此,不同语言的拟声词,在与其客观事物的凸显点有几分相似的同时,用部分指代整体,但部分的选择又都不同。

(2) 象征式的非直接模仿。如英语和德语中的“w”,带有这个字母的单词都有“不确定、摇摆、混乱”的义素。这种与客观世界具有某种对应性的语音象征也是任意性与理据性的统一,如,/i/和/a/在英语中分别表示“弱”、“小”、“近”和“远”、“大”的意思,但有学者却从越南巴那语(Bahnar)中发现/i/代表大,而/a/代表小。事物或现象一般都会有很多特征,人类只能择其中的某个重要特征用语言形式来表达,这个形式不可能完整地反映所表达对象的全部特征。与所表达特征具有象似性,就可能会与其他特征不相符合,甚至产生矛盾。

(3) 通过所表达概念的类似性而形成的语音相似,即类推指称方式。如一种很普通的构成集合名词的方式是嵌入长元音,这意味着事物的总和形式,通过语音的长度象征性地得到了表达[5]91-93,俄语中的сумма, коллектив,汉语中的“总数”“集体”等。这种词的语音理据从隐喻的认知研究中可以找到相关的合理解释,但隐喻喻体的选择也是基于客观的主观。

洪堡特主张音义间的理据性,对此,他引入了“分节意识”这个概念,并将其与事物的命名挂钩,通过推想的方式确定他提出的主张的合理性。但通过对认知转喻理论的分析,我们可以推断出他在这个问题上的考虑有失偏颇。

洪堡特认为要建立更完整的、系统的语言,还要建立一个更高层次的原则,即“分节意识”。分节意识与单音的出现和赋义密不可分,此时也是人类思维形成的过程。单音形成的时期也是语言第一系统——口语——产生与发展的时期,它经历了漫长的过程,语音的原型来自周围声音与客观世界,思维对客观世界的每一次灵动,都反映在单音中,单音在思维中与一定的意义相连。

与分节意识相关的单音虽无法考证,但可以肯定“每个概念必须与它本身固有的特征或与其他相关的概念保持内在的联系,同时,分节意识要为每个概念配置表达的语音。甚至对外在的、物质实体的,直接通过感官知觉到的事物来说,也是如此。在这种场合,词也并不是浮现在感觉面前的某个事物的等价品,而是语言创造力量在发明词语的某个特定时刻对这个事物的理解。这正是构成同一事物可以有许多不同表达的主要源泉”[5]106。赋义是人对客观事物认识的结果,而这种结果的表达采用凸显的、概括的、易辨识的部分代替整体,这种部分代整体的选择还是带有主观性的。

“语言意识一旦择取了一个发展方向,就忽略了另一个发展方向。”[5]99“大象”在梵语中可称为“饮两次水的”“双齿的”“用一只手做事的‘动物’”[5]106。汉语中的“东”和“西”,在繁体字中都有表义功能,在造词上截取了现实情景的一部分:“太阳从树后升起”(东——日出)和“鸟归栖站在巢中”(西——日落)。但我们也可以认为“鸟从巢中站起来”(西——日出)和“太阳落在树后”(东——日落),这样“东”“西”将表示不同的词义。凸显部分的选择具有主观性,台湾习惯将“熊猫”称做“猫熊”,用“白目”指“瞎子”,而“白目”在大陆汉语中则多指“看不起人的人,向上瞧的人”。“语言符号不能完全等同地代表它所代表的客体。”[6]没有一个概念可以包括并反映事物的全部特征。

与洪堡特不同,索绪尔执相反意见,认为语言符号的音义关系是任意性的,这种观点在近十年的争论中受到了极大的挑战,鉴于不同学者从不同角度提出的相反论证已不计其数,本文不再详细分析。须要指出的是,洪堡特与索绪尔虽各持己见,但都有合理之处,他们的结论相异,是因为两位普通语言学的奠基人对语言研究的出发点不同,并分别开辟了后来的外向语言学和内向语言学的发展方向。洪堡特将语言置于社会、民族、文化、思维的大系统中研究语言,强调外部因素对语言的影响,研究的是外因与内因的关系;而索绪尔主张就语言为语言而研究语言,只限于语言系统内对语言的研究,研究的是内因对事物发展的关系。

四、 结 论

语言符号的音义关系既有理据性又有任意性有更深刻的现实因素:

首先,客观世界在人的意识中是以转喻的方式存在的。世间万物的基本关系主要表现为转喻的基本关系——即事物间的普遍联系与多样性的关系,转喻的替代关系普遍存在于现实世界中,动态发展的现实世界对转体的产生提供了无限可能性和开放性,基于相关性的转喻理据具有比较客观的性质。

其次,人类的主观认识带有转喻的性质。概念是思维的基本形式,概念反映思维对象的本质和特有属性。人在使用概念时会舍去、放弃一些非本质的东西,仅注意其某个本质特征,没有一个概念可以包括并反映事物的全部特征。人类的认知思维具有转喻性的特点。从外部看,人的认识都是从某个局部开始的,聚集于局部,并由一个局部至另一个局部,直至整个事物;从认识路线来看,也是由浅入深、由表及里、由现象至本质。心理学研究成果从大脑的内部工作机制也揭示了人类认知思维的转喻性,完形心理学与激活扩散模型正说明了这点。

再次,人类的思维是理性与非理性的统一。人是合“目的性”与“规律性”的统一;作为社会的一种存在物,人也是一种历史文化的产物。在自然与社会领域内,人的基本的适应性、受约束性表现为对客观世界与规律的服从,具有现实世界的客观性与理性。另一方面,人的精神作用不可低估,作为一种能动的存在,精神具有相对的独立性、能动性、创造性等,人的认知也具有任意性和偶然性。

最后,语言是主观性与客观性的统一。主观与客观的二分对立是一种深含在语言原初本性之中的“不可更变的二元性”,“语言必然既属主体,又属客体”[5]75。索绪尔以其严谨的对立统一“二分法”和“重形式”“重理性”“重关系”的哲学理念开辟了结构主义研究的先河,并取得了斐然的成绩,本身说明了语言的结构与功能具有极强的客观性。但索绪尔从根本上也未排除语言的主观性,他使用的“心理现象”带有主观的性质,并认为“心理现象”的主观性是无法研究的,因此它强调语言的社会属性,这说明语言带有明显的经验色彩,也属于主观范畴。语言符号就语言使用者而言,是概念和声音形式之间的心理联系,既有规约性,也有任意性。

参考文献:

[1] 陈香兰. 转喻: 从“辞格”到认知的研究回顾[J]. 外语与外语教学, 2005(8):56-60.

[2] Radden G, Kovecses Z. Towards a Theory of Metonymy[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1999:21.

[3] 华劭. 语言经纬[M]. 北京:商务印书馆, 2003:55.

[4] 沈家煊. 转指与转喻[J]. 当代语言学, 1999(1):3-15.

[5] 威廉·冯·洪堡特. 论人类语言结构的差异及其对人类精神的影响[M]. 姚小平,译. 北京: 商务印书馆, 1999.

[6] Кронгауз М А. Семантика[M]. Москва: издательство Российский государственный гуманитарный университет, 2001:57.