头穴丛刺治疗缺血性脑卒中后认知功能障碍36例

孙远征,武文鹏

(黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江哈尔滨 150001)

轻度认知障碍(mild cognitive impairment,MCI)是一种介于正常衰老与痴呆之间的认知功能缺损状态,临床以获得性认知功能障碍,但不伴有显著的日常生活能力下降为特征[1]。认知功能障碍是脑卒中后常见的神经心理障碍。脑卒中患者认知功能和运动功能缺损是脑卒中后临床功能缺损的主要表现,其对患者日常生活活动的自主性产生重要影响。随着脑卒中患者生存率的提高,对卒中后认知功能障碍进行干预,对提高患者日常生活活动能力有重要意义[2]。笔者于2009年2月~2010年3月采用头穴丛刺治疗缺血性脑卒中后认知功能障碍36例,取得了理想的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2009年2月至2010年3月在黑龙江中医药大学附属第二医院针灸科病区住院确诊的缺血性脑卒中伴认知功能障碍患者作为研究对象。

共入组72例,将患者随机分为观察组和对照组。观察组36例,其中男24例,女12例;年龄40~74岁,平均年龄(63.6±5.8)岁。对照组36例,其中男25例,女11例;年龄41~74岁,平均年龄(64.1±5.5)岁。两组患者在年龄、性别、病程及MMSE评分等一般临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 ①诊断标准符合第四届全国脑血管病学术会议制定的“脑血管病”诊断标准[3];②头部CT检查或MRI检查证实有脑梗死;③年龄在18岁以上,75岁以下;④简易精神状态检查量表(MMSE)法评分[4],即:文盲在17分以下,小学教育程度在20分以下,中学或以上教育程度在24分以下;⑤生命体征稳定。

1.3 排除标准 ①出血性脑血管病患者;②其他原因所致的痴呆病患者或先患痴呆而后并发脑卒中者;③合并有造血系统严重原发病,或肝、肾功能障碍者;④既往有智力障碍,或精神病史者;⑤中途其他原因退出或资料不全无法评定者。

1.4 治疗方法 两组患者均予以脑卒中入院常规,参照《中国脑血管病防治》方案,包括活血化瘀、抗血小板聚集、降纤酶、钙离子拮抗剂、降低颅内压、维持水电解质平衡等对症处理。对照组在上述治疗基础上予以安理申[由卫材(中国)药业有限公司生产]0.25 mg,1次/天,餐后口服。观察组在对照组基础加用头穴丛刺治疗,取穴:额区、顶区。腧穴定位:额区:从神庭至囟会及其向左、右各1寸及2寸的平行线;顶区:从前顶至百会及其向左、右各1寸及2寸的平行线。采用丛刺法治疗,即在顶区、额区刺入5针,以覆盖病变部位,平补平泻,得气后留针30 min,每日1次,连续治疗6日后,休息1日再进行针刺治疗。两组患者均治疗28日后评价疗效。

1.5 主要观察指标 认知功能采用MMSE评分标准[4]进行评分,比较两组患者在时间空间定向力、记忆力、计算力、理解行为操作能力及总体评分变化。神经功能评分标准参照《脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准》进行评分。

1.6 疗效判断标准 参照《中药新药治疗痴呆的临床研究指导原则》拟定,即:基本控制:临床症状恢复,神志清楚,定向健全,反应灵敏,回答切题,生活自理,能进行一般性社会活动;显效:主要临床症状得到恢复,定向改善,反应一般,回答基本切题,生活基本自理;有效:主要临床症状减轻,回答问题基本切题,但反应迟钝,智力及人格仍有部分障碍,生活基本自理;无效:未达到上述有效标准,或病情恶化、加重。

1.7 统计学方法 采用SPSS17.0软件完成统计处理。计数资料采用卡方检验。计量资料采用t检验。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 两组缺血性脑卒中认知功能障碍患者临床疗效比较,观察组的总有效率为83.33%,对照组总有效率为61.11%,两组总有效率比较,经 χ2检验,χ2=4.431,P <0.05,差异有统计学意义。具体见表1。

表1 两组缺血性脑卒中认知功能障碍患者临床疗效比较 例(%)

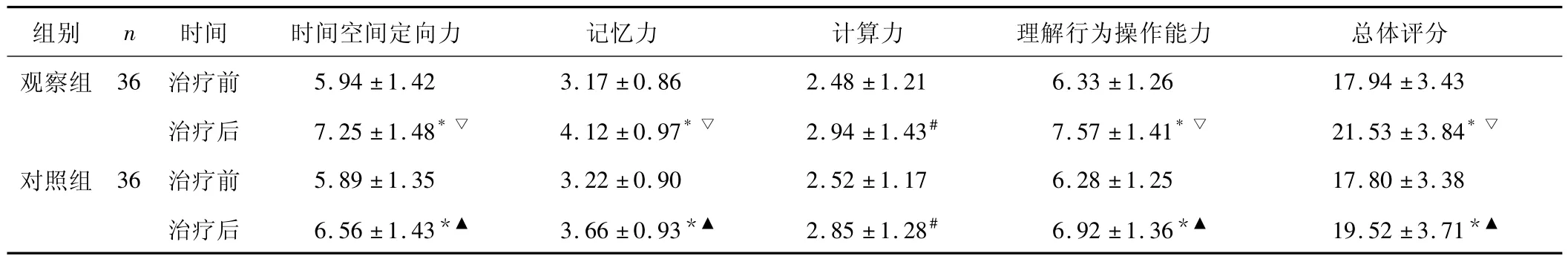

2.2 两组患者治疗前后MMSE评分比较 两组缺血性脑卒中认知功能障碍患者治疗前后简易精神状态评分比较,两组治疗后MMSE评分中时间空间定向力、记忆力、理解行为操作能力及总体评分均明显改善,治疗前后比较,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01);简易精神状态评分中计算力治疗前后比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组认知功能MMSE评分中时间空间定向力、记忆力、理解行为操作能力及总体评分与对照组比较,观察组均明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。具体见表2。

表2 两组患者治疗前后MMSE评分比较

2.3 两组患者治疗前后ADL评分比较 两组缺血性脑卒中认知功能障碍患者治疗前后神经功能缺损评分比较,治疗后,两组神经功能缺损评分与治疗前比较均明显下降,均有显著性差异(P<0.01),治疗后两组间比较有显著性差异(P<0.05)。说明针刺可明显改善患者的神经功能。具体见表3。

表3 两组患者治疗前后神经功能缺损评分比较

3 讨论

卒中后认知功能障碍是脑卒中后最常见的神经心理障碍,是一种包括认知能力、记忆力、判断和思维力、计算力、社会生活能力的减退以及情感、性格的改变的慢性进行性疾病[5]。脑卒中后认知功能障碍的发病率较高,对患者的远期影响超过了躯体障碍本身,可以导致患者对外界环境的感知和适应困难,使患者发生生活和社会适应性的障碍,无法独立生活和工作,成为制约患者整体康复的重要因素。对脑卒中后认知障碍的早期治疗,可以使脑卒中患者的生活质量得到提高,还能使卒中患者运动功能得到恢复。有研究[6]证实,对脑卒中认知功能障碍患者早期干预对其进展到血管性痴呆的发生有一定的预防作用。中医学文献中并没有明确的认知功能障碍的记载,依其临床症状表现可见于“神病”、“呆病”、“健忘”、“痴证”等范畴。《灵枢·本神》载:“所以任物者谓心,心有所忆谓之意,……,因虑而处物谓之智。”中医学认为引起本病的基本原因是肝肾亏虚,气血不足,经脉失养,髓海不充,病变脏腑主要在肾,其次为心、脾。《类经》曰:“心为脏腑之主,……,并该意志。”针刺治疗“神病”、“呆病”、“健忘”、“痴证”较早,如《玉龙歌》载:“痴呆,神门、少商、涌泉、心俞”;《标幽赋》说:“大钟治心内之痴呆”;《通玄指要赋》指出:“神门去心性之痴呆”。《难经·二十八难》说:“督脉者,起于下极之俞,并于脊里,上至风府,入属于脑”。“头针丛刺法”是针灸专家于致顺教授根据古人记载及多年临床经验和科学研究提出的,采用透经、透穴起到一经带多经、一穴带多穴的整合作用,提出了“针场”的存在。根据“场”的理论,提出了新的头穴分区方法,将头部划分成7个治疗区,即顶区、顶前区、额区、枕区、枕下区、颞区及项区。本组研究中所选顶区的投影区解剖有中央前回、中央后回、旁中央小叶及顶上小叶、顶下小叶的一部分;所选额区直下投影区解剖为额叶的前部。针刺手法采用在相应的刺激区丛刺法,即每区刺入3~5针,以覆盖病变部位为宜。丛刺法不仅能够使对头部的刺激由原来点状刺激扩展到了面状刺激,使针刺的刺激面积增加,还能在施用相同的针刺手法情况下增加刺激量。本组研究结果提示,头穴丛刺能够提高脑卒中后认知功能障碍患者的智能水平,使神经功能缺损减少。

[1] 王宇,曹华,邢艳丽.电缇丛针结合认知训练治疗轻度认知功能障碍[J].针灸临床杂志,2010,26(8):32 -33

[2] 任兰芬,孙乐蓉,黄杰,等.音乐疗法配合认知训练对脑卒中早期患者认知功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2010,32(1):30-32

[3] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379 -380

[4] 周士枋,范振华.实用康复医学[M].南京:东南大学出版社,1998:351

[5] 周洪艳,赵军,刘克新.俞原配穴针刺法对血管性痴呆患者智能改善的临床观察[J].针灸临床杂志,2009,25(5):17 -18

[6] 张立,唐强.头穴丛刺改善脑卒中后认知功能障碍[J].针灸临床杂志,2007,23(6):27 -28