从语义性到语用性:大学校徽的符号属性研究

毛延生, 刘 洋

(哈尔滨工程大学 外语系; 黑龙江 哈尔滨 150001)

一、引言

作为高校形象识别系统中视觉识别系统的重要组成元素,[1](P87)大学校徽一直为各个高校所看重。就其基本内涵而言,大学校徽可以被看作是设计者根据学校办学理念、办学特色以及在办学过程中沉淀和积累起来的人文精神,通过巧妙的构思和设计,将具有象征意义的图像、色彩和文字组合在一起,从而构成的具有深刻寓意的图形。[2](P91)就其负载功能而言,大学校徽可以充分彰显大学的办学理念和人文精神。但以往的研究并未赋予相应的人性关注,过分关注其语义性、忽略语用性,似乎尚未注意到大学校徽符号属性中的语义变迁以及语用介入;缺少以经典语用学理论为参照系的研究,而大学校徽因其符号属性和广告价值而带有明显的语用取向;在研究的具体方法上,以往学者大多都采取了描述性的分析方法,缺少实证性的数据支撑。有鉴于此,本文拟通过实地调查和网络搜索的方法收集语料,并运用经典语用学理论微观探讨大学校徽的语用属性以及相关策略的使用状况,以期揭示出大学校徽符号属性变迁的制约因素以及国际化语境下大学精神符号化所体现处的语用介入。

二、大学校徽的符号属性:语义性原型与变异

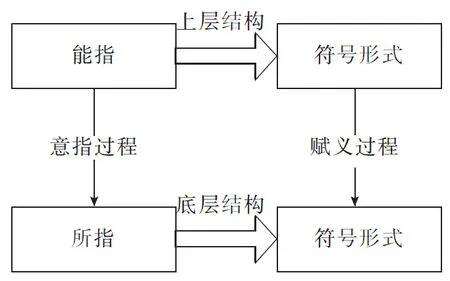

符号学是一门诞生于20世纪初的新兴学科。“符号学是系统地研究语言符号和非语言符号的学问”。[3](P311)现代符号学思想有两个源头:一个是瑞士语言学家索绪尔, 另一个是美国逻辑学家皮尔斯。他们几乎是在同一时期提出了“符号的科学”这一概念,被视为现代符号学的奠基人。[4](P2)皮尔斯认为“符号是一事物表征另一事物,以传达一定的意义”。[5](P357)换言之,在言语和事物之间,存在着表征物和被表征物的关系,符号正是利用一定形式来代表或者指称某一事物的东西。在索绪尔看来,符号是由能指和所指构成的统一体。这就是说符号的二元关系能指和所指结合构成了符号,具体如图1,2所示。

图1

图2

鉴于符号是人类通过对符号形式进行了“意义”赋值的符号化过程而形成的,符号具有人工创造物的特征。由于大学校徽同样经历了“意义赋值”的符号化过程,因此作为一种符号,大学校徽在意义表征上同样具备这种“双层”结构特征。一方面,能指与校徽形式构成了上层结构(最易为感知的结构);另一方面,所指与校徽意义组成了底层结构(最为抽象的结构)。这样就形成了大学校徽“意义赋值”符号化过程中的“双层”结构。这可以被看作是是大学校徽语义的语义表征原型。

但是,大学校徽的语义表征并非与传统的符号双层结构完全一样,还表现出一定的变异属性。第一,从构成情况来讲,校徽形式共有两个部分组成——图形形式和文字形式。这样校徽的符号形式就被细化为两个部分,然后再与能指构成了上层结构。由于校徽形式的细化,这直接导致了上层结构的认知更为容易一些。由于图形元素的介入,因此校徽符号在能指的外延上有所扩张。与此同时,校徽的意义方面同样相应地被细化为图形寓意和文字语义两个部分,二者一起构成了校徽“意义”,再进一步构成了意义赋值符号化过程中的底层结构。由于校徽意义的细化,这也导致了校徽形式的所指在内涵上更为丰富。此外,由于意义在内涵上增加,因此底层结构关系的认知相对就变得更加复杂。第二,由于校徽形式与校徽意义的细化,赋义过程表现出不同的对应理路。这表明大学校徽的符号意义在具体充实过程中要分为两步。作为一个符号的复合体,大学校徽的符号认知远比一般符号要复杂很多。

其实,大学校徽符号属性的语义性存在一定的变异度。确切地说,按照图形形式与文字形式之间有无搭配的组合,逻辑上应该可以得到四种校徽的设计形式:[+图形,+文字],[+图形,-文字],[-图形,+文字],[-图形,-文字]。依据我们所观察到的100例中外大学校徽情况来看,上述四类校徽符号构成的分布频数分别是:81、19、0、0。通过这一频数可以看出,大学校徽最为依靠的不是文字,而是图形,因为100个校徽案例中均出现了图形部分,并且19个案例中只有图形。可见图形元素对于大学校徽构成的重要性。大学校徽的这种重视图形,兼顾语义的特点,使得它一方面表现出传统语义原型特点——语义表征以感性经验为第一位,但同时又对这一传统有所突破,表现为言(文字)、象(图形)、意义(寓意)的语义表征结合体。也正是在这种复合性的变异当中,大学校徽才能够一经设计出来就被赋予了丰富的文化内涵和精神底蕴。

三、大学校徽的符号属性:语用性介入与理据

众所周知,符号本身不但蕴含语义性,同时还带有语用性特点,因此具备进行语用性分析的可能性。更为重要的是,大学校徽符号属性探究的语用性介入有助于我们弥合符号学内部观点之间的缝隙。在符号学内部,可谓派系众多,观点各异。例如,现象学派认为,符号的功能作用就是它的物质化,符号是指认识主体的模式行为、直观形象方面的信号,即符号就是信号或特征;逻辑—心理学派则认为,符号是指意念的或功能的结构,这种结构对于其物质方面是漠不关心的,也就是说,符号的功能就是用事物内容和意思内容来充实它。上述两派符号学的观点其实完全可以通过符号的语用性而得以整合。这是因为在语用学看来,符号作为认识主体的模式行为依然预设了符号的语用性;另一方面,符号的结构充实必然需要语用性元素才能得以充实。由此可见,大学校徽的符号属性研究,必然要考虑到语用性介入,这样才能寻找到其符号属性的语用理据。实际上,作为符号,大学校徽的语用性介入表现在三个方面,分别关指大学校徽符号属性所涉及的语用充实、隐义激活以及言语行为序列。

第一,文字与图片之间互为表里,形成双层表意系统。文字表“义”,图片表“意”,图片完成校徽文字意义语境化的同时,还完成校徽符号信息的视觉化表征。信息的视觉化指的是以图像符号为构成元素,以视知觉可以感知的形式为外在表现形态,把非视觉性的东西图像化。这样人们就可以通过符号的形态、色彩等视觉元素轻松快捷的获取信息。在大学校徽上,图片元素恰好完成了这一功能,是对文字信息的感性诠释。图片信息在建构大学形象的同时,也是对大学符号系统实现手段的丰富。如果这样的话,那么就会出现一个十分明显的语义表征矛盾——大学校徽中的图片信息与文字信息就会在传统语义三角关系上发生冲突。具体来说,两种不同语义信息所建构的能指、所指和概念的语义三角之间是否一致?如果是一致的话,那么为什么还要在这么狭小的空间内造成信息呈现的浪费;如果不是一致的话,那么又如何完成两个语义三角的跨域整合?从大学形象识别系统的设计原则来看,二者之间不太可能是完全一致而导致的信息浪费,那么又怎样解释二者之间的跨域整合呢?实际上,这就涉及到大学校徽符号内部信息的语用调整问题。具体表现为图片信息是对文字信息的语境化处理。大学校徽符号不仅构成了大学的视觉形象信息,同时也构成了大学视觉识别的语言基础。确切地说,因为图片信息的语境化丰实,这使得大学校徽符号的语用性功能突显无疑。也正是因为图片信息的语境化充实,这使得大学校徽中的文字信息与图片信息之间表现出全息性关系——任何一个文字信息都能在图片信息中找到母本,反过来图片信息可以压合进任何一个文字信息单元当中。

第二,文字与图片本体的变异性导致会话含义产生。大学校徽符号构成元素激活隐义主要体现在两个方面,分别体现为文字信息违反了合作原则的数量准则以及图片信息违反了方式准则。依据合作原则的数量准则,说话人在交际中既不能提供过多的信息,也不能提供过少的信息。无论是信息过量还是信息不足都会在具体语境中激活会话含义。实际上这一点在大学校徽符号上同样适用。我们观察100个大学校徽实例,发现违反数量准则两条要求的均有发生。违反信息过量要求的主要体现为校徽符号中对于校名或者校训的多语并重(有的是两种语言,中国内地大学大多以英汉语为主;更有三种语言的文字信息呈现在校徽当中)。依据会话含义产生的机制,这种违反信息过量要求的校徽实际上应该在传递一定的含义。我们结合语言使用的经济性原则,更是可以确定在大学校徽的方寸之间出现信息重复一定有其道理。结合当下高等教育形式,我们可以确定这种安排的语用理据主要表现为两个方面:一个是为了交代大学的历史渊源(例如,澳门大学的校徽既包含繁体汉字,又包括葡萄牙语),另一个是为了迎合国际化的要求(例如,四川大学、哈尔滨工程大学等)。违反信息不足的情况主要体现在大学校徽中信息的删减,即大学校名的省略性用法,如“南开”。同样,我们相信这是有其语用理据的,当然最为明显的就是语言使用的经济性使然,但我们更为确定的是这种信息不足要求的违反实际上体现出的是一种身份建构目的,再如“北大”和“复旦”。因为只有学校对于自身的身份标记比较有信心的时候,才会使用缩略手段——缩略语本身就预设了其信息的简约性是无可挑剔的百科性知识。

第三,大学校徽中的不同语符之间构成一个连续的言语行为序列,其基本构成骨架为“校名-校训-校史”。这一构成结使得大学校徽具有典型的言语行为序列特征。依据Ferrara,人们在实施言语行为时并不总是使用单一的言语行为,相反,言语交际中经常出现言语行为序列。[6]依据Blum-Kulka et al 的观点,言语行为的实施通常由三个个体言语行为构成:中心言语行为,辅助言语行为和修饰语构成,但是每个语义成分在实现特定言语行为时各自的语用价值并非等量齐观。[7]其中,中心言语行为是实现拒绝言语行为的中心,辅助言语行为用以辅助拒绝言语行为的实现,修饰语则用以修饰中心言语行为和辅助言语行。[8]就这一言语行为序列性特征而言,其在大学校徽上同样有所体现。具体来说,大学校徽的“校名-校训-校史”这一文字构成结构充分表现出大学的身份建构性特征。语言本身仍然是“典型的语义体系:它的功能就是指示,并且只有通过指示而存在。”。[9](P48)在这一身份建构过程中,“校名”发挥的是指示功能,通过对象指称,使得大学称名从语言系统进入言语交际,完成大学身份建构的初级语用化阶段。同时,“校训”发挥的是劝导功能,通过对于大学校训的深入阐释,从而提升学校身份建构的内涵,这是大学身份建构的第二个语用化阶段。此外,“校史”发挥的是表述功能,交代大学的具体历史维度,力求从时间轴上确立自我身份建构的占位独特性。在上述三个言语行为序列当中,“校名”这一指示行为最为重要,其它言语行为则是对于这一核心言语行为的进一步阐释或说明。上述分析表明,大学校徽中“校名-校训-校史”的多元因素整合实际上是以其大学身份建构的语用化为理据的,具体表现为言语行为的序列性。

四、结语

“符号之所以成为符号,就在于人类在其符号化过程中,对它进行了赋义赋值,使它具有了存在的意义和价值”,[10](P50)因此符号的语用属性剖析需要被提上日程。我们需要时刻谨记大学校徽的最终目的就是为了成功建构并凸显存在于形式或结构背后所蕴涵的意义,进而展现一所大学自身的整体形象。本文结合具体大学校徽实例,就其语义性原型与变异以及语用性介入与理据两个方面针对大学校徽的符号性进行了深入研究,结果发现大学校徽通过整合“言、象、义”三者而摆脱了既往的符号形式与结构的束缚,演化为名副其实的多模态信息传达媒介,这可以看作是符号属性在图灵时代的一次嬗变。至于这一嬗变在未来将如何以更新的形式和结构去承接那些需要发展的大学元素将是后续研究需要解决的重点所在。

[参考文献]

[1]李修建. 现代大学理念与大学校徽设计[J]. 文艺评论. 2006 (6): 87-88.

[2]李金桥,时章明. 大学校徽的功能与意义[J]. 现代大学教育. 2008 (1): 91-94.

[3]哈特曼. 1981. 语言与语言学辞典[Z].上海: 上海辞书出版社.

[4]王铭玉. 从符号学看语言符号学[J]. 解放军外国语学院学报. 2004 (1): 1-9.

[5]曹方. 2005. 视觉传达设计原理[M]. 南京: 江苏美术出版社.

[6]Ferra, A. 1980. An Extended Theory of Speech Acts [J].Journal of Pragmatic, 4:233-252.

[7]Blum-Kulka, S, House, J. and Kasper, G. (1989). Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies[C]. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, Norwood.

[8]王爱华. 英汉拒绝言语行为表达模式调查[J], 外语教学与研究, 2001(3): 178-185.

[9]斯特劳斯. 结构人类学[J]. 北京: 中国人民大学出版社,2006.

[10]张宪荣. 设计符号学[J]. 北京: 化学工业出版社,2004.