重新发现信息社会:来自行动者网络理论的回答

王程韡

(1.清华大学科技与社会研究中心,北京 100084; 2.清华大学深圳研究生院,深圳 518055)

作为一种时代性的通用技术(GPT),信息通讯技术(ICT)的出现带来了经济与社会运行诸多方面的根本性重构。作为一种技术社会形态,信息社会也被喻为工业化社会之后以信息科技的发展和应用为核心的高科技社会,和以信息、知识为主导的知识经济社会。[1, 2]2003年和2005年,联合国分别于日内瓦和突尼斯分两阶段举行“信息社会世界首脑会议”。然而一方面,信息及通信科技不但不是“中立”的,而且会渗透到日常生活的每个领域, 产生规范性的影响;[3]另一方面,信息通讯技术也不是独立于社会并预先设定某种社会目的的产物,它的意义、功能、使用方法和适用范围等都要受到其身处的社会文化与境的制约。[4]在技术刚性和社会形塑张力之下,我们很难从这一尚未完成的社会形态中参透信息社会的本质性涵义。特别是对于中国等发展中国家而言,信息通讯技术的应用必须要与全球化、社会转型等具有完全不同逻辑的力量交织作用,其实践过程也必然表现出较强的复杂性。[5]

一、思想实验:从一端看另外一端的悖论

在强大的信息基础设施支撑下的今天,人与人之间的距离已经像一个村落一样那么近(也就是我们常说的“地球村”),的确,信息通讯技术已经成为建构包括亲密性(intimacy)在内的社会方方面面的一个重要因素。[6]辉格史的宏大叙事方式,也不断地强化着技术“决定论”解释的独特魅力。在这样一种视角下,技术作为科学的应用,其发展源于科学的不断积累和繁荣。随着技术的不断改进,具有普遍主导性的技术所引发的(社会)创新也是永无止境的。于是在技术的刚性律则之下,人类的相时而动造就了通常意义所谓的社会变迁——这也是一切“线性模式”(liner model)科技政策信念的合法性来源。这样一来,信息通讯技术不但被认为是决定着了当代社会的面貌和不同时代历史特征的新社会的物质基础,甚至还出现了一种作为技术范式和技术社会观的信息主义(informationalism)哲学信条。[7-9]在信息主义的旗帜下,原本作为公司内部开发计划里程碑的“摩尔定律”,也常常被当成技术那种与生俱来的“自主”力量的真实写照。

但随着“好”的技术反而遭遇失败等路径依赖现象的出现,技术决定论的认知图景越来越受到质疑。在社会建构论的阵营里,最具代表性的作品就是平奇(T. J. Pinch)和比克(W. E.Bijker)对19世纪下半叶自行车技术“多向模式”(multidirectional model)演化案例的分析。社会建构主义的视角认为,不同的相关社会群体(relevant social group)对于同样的技术和人工物有着不同的问题界定。不存在一个最好的技术解决方案,技术的主体也不再是科学家和工程师甚至是企业家,而是更广阔的社会群体之间的磋商决定了具有着解释灵活性的技术本身的最终形态和历史走向。[10]于是在“社会”因素的作用下,信息通讯技术在融入(不同)社会与境的过程中往往要经历一个复杂的驯化(domestication)过程。[6, 11]其实自信息通讯技术出现伊始,围绕着技术本身的社会磋商就没有停止过。比如在电话发明初期的19世纪末,中产阶级女性独立走上街道尚被认为是一种不礼貌的行为。和男性简短而富有信息量的通话相比,女性“煲电话粥”的行为实则是派遣寂寞的一种形式,甚至是对其移动性被禁锢的一种无声的反抗。[12]实际上这样一种情况,在一些拥有者独特文化和传统的地区(如穆斯林国家)仍依然存在。在承认强相对主义意义上的建构论只是“矫枉过正”的情况下,也有人试图通过一种“中间路线”来调和两个视角之间的矛盾。如倡导技术的社会形塑(social shaping)的弱建构论,即认为科学技术在某种程度上受到社会因素的影响。[13, 14]或是从技术的外源定制性以及技术自身的层级结构等应用性特质出发,强调技术与社会组织(同时体现为结构刚性和结构弹性)的“互构”。[15, 16]即便如此,信息社会的图景还是模糊的甚至是碎片化的——只要技术与社会依然是被分立地考量,或者说是从一端看向另一端。

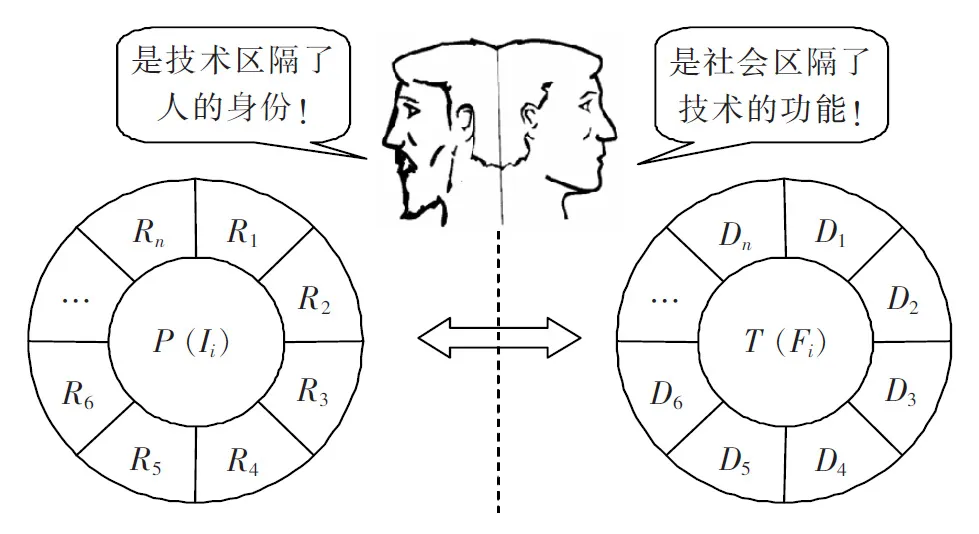

对此我们不妨进行一个简单的思想实验。在决定论的视角下,假设某人P可以通过信息通讯技术同从R1到Rn的人联系,再假设R1到Rn之间的人互相不认识(否则可以通过化约和归类实现)。这样,P和每一个Ri(i=1, 2, …n)之间就构成了了一种社会联结(弱联结),P也就需要通过每一个社会联结连定义自己的身份Ii(i=1, 2, …n)。换言之,信息通讯技术在给人带来讯息便利的同时无形中造成了人身份的碎片化。在建构论的视角下,再假设不同的人对于同一种信息通讯技术T有着不同的问题界定D1到Dn,再假设D1到Dn之间的界定不重合(否则可以通过化约和归类实现)。这样,T对于每一个Di(i=1, 2, …n)都体现为一种社会功能Fi(i=1, 2, …n)。换言之,相关社会群体也在磋商中无形造成了技术社会功能的碎片化。因此不管是从哪一端看向哪一端,都必须付出“黑箱化”所看的那一端为代价,并承担区隔另一端的风险(如图1所示)。然而真实的世界不同于思想实验,是不可能被区隔开来的。事实上信息社会一直标榜的,也正是通过流动空间(space of flows)所带给人们前所未有的“统一的”、“整合的”实践性体验。从理论上讲,消除上述悖论的方法其实很简单——就是要放弃这种“技术-社会”的二分视角。

图1 技术和社会二分视角下的信息社会

二、行动者网络理论:广义对称性下的技术-社会

几乎与决定论和建构论的思想产生于同期,人们就开始用系统的观点试图对技术和社会二分的矛盾进行调和(亦作为对线性模式的修正)。比如休斯(T. P. Hughes)的技术系统(technological systems)理论和影响更为深远的国家创新系统(National Innovation System)等等。然而系统论的观点在将技术和社会统统纳入考量的同时,也不得不以“黑箱化”系统的“外部”为代价。相比之下,不管是强调了系统“内部”的要素还是其联结、组合,过度的碎片化所导致的“怎么都行”(whatever)的解释倾向始终都还是存在的。结果随着其他竞争性理论的出现,系统论的观点逐渐淡出了历史的舞台。

表1 科学技术与社会的三种视角

在诸多的竞争性解释中,行动者网络理论(ANT)是非常具有生命力的一派,也是STS中交互进路的杰出代表(如表1所示)。行动者网络理论直指技术与社会二分的症结,强调了广义的对称性(super symmetric),即强调在技术和人工物已经成为社会不可或缺组成部分的情况下,我们应该同等的对待人(human)与非人(nonhuman)的行动者。[17]行动者(actant,人和非人行动者的统称)进入到网络联结当中,反过来又被网络所界定而被赋予这个意义上的名字、本质、行动、目的和主观性。也就是说,行动者在本质上是不确定的,也是不存在一个先在的本质或内核的。[18]而今天被我们称作技术或者社会的一系列“大词”,都是网络建构的结果。因此作为一种独特的视角,行动者网络理论将自然和社会当中的一切看作是其所在的连续发生的关系的网络效应。也就是说,在这种关系的缔造(enactment)之外不存在任何实在或者形式。其核心目标也是在于揭示和描述产生出并重组包括对象、主体、人类、机器、动物、“自然”、理念、组织、非平衡、规模和形状,乃至地域安排等在内的一切行动者的物质性和推论性的关系生成。[19]

关于广义的对称性原则,行动者网络理论的创始人之一拉图尔(B. Latour)曾给出过一个非常经典的“人与枪”的例子。在他看来,不管是说“枪杀人”(唯物主义的客观描述)还是“人杀人”(枪只是一个中立的工具)都有失偏颇。相反,当一个人手上有一把枪并用它来杀人时,他才变成一个“枪手”。而“杀人”这个行为,既不能仅仅看作是“枪手”意图的结果,也不只是枪开火的物理过程使然——而是两者的联结造就了这一切。从这个意义上讲,人和枪都是网络中的行动者。只有在这样的相互依存的联结之下,扣动扳机的人才被赋予了“枪手”的身份,枪也才由待在枪套里的“中立”的枪变成“凶枪”。[20]而维系网络联结最重要的力量,就是行动者之间的转译(translation)。所谓转译,是指行动者通过问题化(problematisation)、旨趣化(Interessement)、召募(enrollment)和动员(mobilization)等方式,重新界定和分配自身与他人的利益、角色、功能和地位,以及交互环境的过程和最终取得代言的结果。[17, 21]让我们再次回到“人与枪”的例子。假如某个警察遇到了某个“嫌犯”,由于不确定只是想吓吓他让他说实话,就撩起衣襟给他看了看腰间黑乎乎的枪套,这个过程便构成了转译:枪在这个与境下只是被界定为一种威慑而不是杀人的工具。但枪也未必始终乖乖的顺从,倘若枪与枪套之间的结合过于紧密,以至于“嫌犯”逃跑时警察还无法把将出来,这种威慑作用就已经消失殆尽;或者是“嫌犯”过于机敏地夺枪指向警察,威慑的功能还在,但情况、地位就完全不同了。总之,社会不是一种特别的领域或是东西,它仅是一种特定的联结运动的结果;行动者并不是行动的源头,而是一个许多实体朝向它聚集的移动目标;行动并不完全是孤立的主观意志的反映,而是时刻被错置(dislocated),被借用、被分配、被影响、被掌控、被背叛、被转译着的;转译甚至也总是不牢靠且容易失败的,也总是存在网络无序或出现其他秩序的可能。[17, 19]

一旦摒弃掉“技术-社会”的二分视角就不难发现,从一端看另外一端时所出现的技术或社会的区隔现象仅仅是网络中复杂交织关系的一体两面。具体而言在人和信息通讯技术所组成的行动者网络中,人的身份和技术与人工物的功能都是被网络本身所界定和转译的。可能存在不同的网络联结方式,也就可能出现不同的人的身份和物的功能(如果非要沿用“二分法”之话语)。因此信息社会所标榜的“统一的”、“整合的”实践性体验,只不过是拓展了网络联结发生的可能(在以往的社会当中往往要受到“在场”的约束)。身份和功能的区隔化是“正常”的,反而所谓固定的身份和共识性的功能也只不过是以往网络“黑箱化”的结果。从这个层面来讲,也没有什么整体意义上的信息社会——因为“社会”不是能够修好东西的胶水,它本身就是被胶水所黏起来的、最需要被解释的东西。[17]对于尚未完成的信息社会而言,身处当中的行动者并不知道最终的答案,就连研究它的社会学者也是无从头绪。我们这些偌小的蚂蚁,不应只为了“统一图景”的天堂或地狱,而忘却了尘世间有太多事物得以慢慢细细品味。跟随行动者及其之间的交织关系,就是行动者网络理论留给我们的唯一训导。在下一节当中,也拟选取农民工“使用”手机的情况来对纷繁复杂之信息社会的一个侧面来进行具体说明。

三、信息社会一瞥:以农民与手机的结盟为例

得益于信息通讯技术的日渐发达,农民工在外地打工时不但可以使用手机同身在远方的家人保持联系,还可以托大和维持在职场建立起来的朋友关系(或“江湖关系”)。可以说,手机与新一代农民工日常生活之间的关系已经变得密不可分。[22]然而农民与手机这一不太相称的结盟中,却也出现了一些有悖于“数字鸿沟”预设的奇怪现象:比如2010年在利用手机阅读电子出版物或游览网页的读者人群中,年纪在18-70之间的读者人数占整个国民阅读人数的23%,其中52%是农民。农民手机上网的使用率也高达67.3%,甚至超过了城镇居民用手机上网的使用率(57.5%)。[23]那么这一社会现实又是如何出现的呢?

“农民工”这个称呼的诞生,是我国城乡二元结构下户籍管理制度的历史产物,也是农村迁移人员作为城市中“非市民”身份的一种无批判的确认。[24]截至2008年底,离开家乡外出打工的农民工就高达14041万人,占全国总人口的1/10还多。[25]在广大的农民工队伍中有一支被称作新生代农民工的特殊的群体。他们大多为“80后”和“90后”的年青人,大多没有务农经历,却有着初高中的文化水平和电脑、手机等基本ICT的操作技能和对于“外面的世界”的“了解”。职业期望值高,不愿干脏活、累活和收入低的活。打工不再只是为了赚钱、回家盖房子、娶媳妇生孩子,而是带有“闯天下、寻发展”的目的。对他们而言,打工不再是单纯为了“淘生活”,更是为了“享受都市生活,实现都市梦想”。[26]事实上除了建筑业的企业以包工方式运作,因而工人年龄偏大(多数在40-50岁)外,在各类代工(OEM)企业中工作的工人几乎全部为“新生代”。据广东省2010年的调查表明,该省80、90年代后出生的农民工为1978万人,占全省农民工总量的75%。[27]

一方面,新生代农民工对于城市生活的向往加之城市文化的耳濡目染,不断强化着他们和城市之间的联结,并消解着他们和家乡以及家乡亲友之间的羁绊;另一方面,城市和城里人却不断地拒绝者他们对于“城市梦”的转译——虽然他们对于农民工的存在是如此的依赖,但却也始终相信适当地保持“双低”的“人口红利”是维持城市化,特别是“双高”人群工作岗位的有效保障。在双方转译的角力之下,新生代农民工虽然更倾向于留在城市而不是返回家乡,却由于种种壁垒而始终被隔绝在城市之外——群体身份认同混乱的状况成为了一种“常态”。[28, 29]身份性的共识始终无法达成,也塑造了他们孤独、冷漠、脆弱、沉默,互不相识,很少交往的行为模式。最终,在新生代农民工、城市和城里人,以及家乡和家乡的亲友之间所构成的“畸形”的行动者网络,也便成为了这个小生境中信息社会的条件性基础。

由于提供了一种“远方在场”(absent presence)的可能性,信息通讯技术打破了传统社会地域和空间的局限性,从而也对行动者网络的重构敞开了大门。[30]其中改变力量对比的最关键因素,就是廉价手机特别是后来山寨机的出现。2003年,主要瞄准二三线城市和农村的国产手机厂商首次突破了50%的市场份额。后虽马上滑落并徘徊在30%左右,但却成功地拉低了手机的整体价格。加之移动运营商短信包月、上网包月以及长话资费调低等营销措施,农民工使用手机以及手机增殖服务的门槛大大降低。换言之,农民工和手机之间的结盟终得以形成。然而转译的形式却是各异的——一个重要的表现就是借助这个结盟,农民工同家乡以及家乡亲友,以及城市和城里人两个网络的断裂。

在第一个行动者网络当中,手机的身份主要被界定为实现“远方在场”的中介者,从而使得打工者即便“远在天边”也能“近在咫尺”。事实上对于很多农民工而言,他们都“基本不给本地的人打电话,都是联系自己的朋友,有些在外地,有些在家”。[5]通话所创造的情境,就仿佛他们从未离开过一样。而相对于通话而言,短信是农民工更佳倾向使用的一种方式。一方面通过短信可以更加大胆、生动地表达心中的情愫,或是倾吐打工生活的不快和郁闷;另一方面也为他们施展创作的才华提供了舞台,或是通过搞笑、两性方面的内容将亲友拉回到“身边”,同喜同乐。[5, 22]不管怎样,这个意义上网络所始终体现出的是一种“实名性”:即网络的联结已经通过外在“黑箱化”了的“社会关系”保证了联盟的稳固性,网络中的行动者都熟知对方并对其在网络中的行动有所期许。因此即使偶然性地出现了联盟的破裂,比如手机遗失,网络一般还是会通过那种“外部性”的力量重组起来。因此,手机的拍照功能也常常被转译进来,作为情感传递的媒介。正如他们自己所说的,“没有手机,就少了方向感,有一种失落感,没有依靠;有手机在,你就能实现任何与外界的联系,就像有亲戚和朋友在身边一样,没有手机就只有一个人了”。[5]

在第二个行动者网络当中,手机则更多被当成是一如既往地试图融入的桥梁。从某种意义上讲,是帮助农民工实现在城市中“在场的缺席”(present absence)。即在他们看来,手机是城市生活的一部分。有一部手机,起码不至于被人冠以“乡下人”的名号。于是他们努力地通过结盟去模仿“城里人”,甚至热衷于在闲暇时间和工友一起“展示”自己的手机功能,“有一段实践特别流行用手机来放音乐”,他们就“在下了班之后比谁的手机外放功能最强劲”。[5]同理的还有上网和阅读等功能,似乎建起里属于自己的娱乐小天地,他们就能“消失”在茫茫的城市当中了。此外,第二个行动者网络中往往还包含着一个特殊的行动者——移动QQ。虽然和第一个网络中的短信一样,移动QQ有着实现“实名性”的“远方在场”的功用。但是更为重要的是,网络本身所提供的“匿名性”创造了更好的“隐身”空间。在这样一个理想的环境中,“城里人”和“乡下人”的身份差别已经不复存在,原则上他们可以“平等”地、无拘无束的进行交流(甚至网恋)。反正“我换了新Q,他就找不到我”。也许对于他们而言,做“主人”的感觉就是通过“屏蔽”、“拉黑”等转译形式把一些值得维系的(社会)关系留下,并把一些不喜欢或不愿意再去卖您对的关系断绝。[22]从某种意义上讲,这个“匿名性”的本质就是抽离——不管是农民工的负面身份还是其他。

总之正如他们所承认的那样:对于新生代农民工等城市“双低”人群而言,手机对于他们交流和社会网络的拓展,是质而不仅仅是量的改变。[31]然而身份和功能的碎片化始终还是存在的,但却不是因为技术的逻辑或是社会的磋商使然。相反,农民工认同的困境即便在与信息通讯技术结盟的情况下,也依然体现为两个行动者网络的分离——农村与城市,实名和匿名,嵌入和脱嵌……不断在不同的网络身份和属性之间游弋、徘徊——这也就是信息社会对于他们而言所意味的一切。

四、结语:重新发现信息社会

正如拉什(S. Lash)所言,信息时代中无处不在的信息洪流已经摧毁了我们独立思考所需的时间和空间,批判本身也难逃厄运。[32]但恪守决定论或是建构论的信条只会将我们困在统一化的理想和碎片化的现实之间所构筑的悖论铁笼当中,信息社会的图景也必然变得更佳紊乱、偶发和游移不定。

与其说行动者网络理论是一种理论,还不如说它是一种方法论和世界观的倡导——平等地对待人和非人的行动者,抛弃诸如技术和社会等一系列大词而仅仅忠实于跟随行动者和网络联结建立的过程……这一些列建议其实都超越了操作层面的含义,而在用一种讲故事的方式实现着其自身的转译。甘心的做一只小蚂蚁以后,原本从一端看另外一端显得“反常”的东西也可以回复“正常”。事实上在信息系统(IS)研究领域,已经有越来越多的人关注到ANT这个能为我们提供理解信息系统复杂的社会-技术本质的新理念和新工具。[33]事实上当我们用新的眼光去看待这个行动者世界的时候,农民工和手机所建构的两个截然分开又不乏张力的行动者网络信息社会也能够“跃出纸面”。

到了这里,恐怕要得出一个遭人愤恨的结论了:信息社会并非意指一个东西或是社会形态,它只是一种将还不具备社会属性的东西链接在一起的方式罢了。其实本文也没有重新发现所谓的信息社会,因为上述文字所试图建立的联结还却您一个读者才能形成闭环。

[参考文献]

[1]孙伟平. 信息社会及其基本特征[J]. 哲学动态. 2010(09): 12-18.

[2][美] 克勒, G. J. 信息社会中二维的科学的出现[J]. 哲学研究. 1991(09): 44-52.

[3]Feenberg A. Questioning technology[M]. London; New York: Routledge, 1999.

[4]Ihde D. Postphenomenology : essays in the postmodern context[M]. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1993.

[5]陈秋虹. 技术与社会的互构——以信息通讯技术在商村社会的应用为例[J]. 青年研究. 2011(01): 11-22.

[6]Bray F. Constructing Intimacy: Technology, Family and Gender in East Asia[J]. East Asian Science, Technology and Society: An International Journal. 2008, 2(2): 151-165.

[7][美] 卡斯特, 曼纽尔. 千年终结(夏铸九, 黄慧琦 等译)[M]. 社会科学文献出版社, 2003: 403.

[8]肖峰. 信息技术决定论:从“信息社会”到“信息主义”[J]. 东北大学学报(社会科学版). 2009(05): 377-383.

[9]肖峰. 论信息技术决定论[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版). 2011(02): 5-10.

[10]Pinch T J, Bijker W E. The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each Other[J]. Social Studies of Science. 1984, 14(3): 399-441.

[11]Shen X. The Chinese road to high technology : a study of telecommunications switching technology in the economic transition[M]. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; London; New York: Macmillan Press ; St. Martin’s Press, 1999.

[12]Swarte J. Kultur & Technik[M]. Osnabru?k: Neunte Kunst, 1993: 55.

[13]Williams R, Edge D. The social shaping of technology[J]. Research Policy. 1996, 25(6): 865-899.

[14]Sismondo S. Some Social Constructions [J]. Social Studies of Science. 1993, 23(3): 515-553.

[15]邱泽奇,张燕. 技术与组织关系的三个视角[J]. 社会学研究. 2009(02): 200-215.

[16]邱泽奇. 技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例[J]. 社会学研究. 2005(02): 32-54.

[17]Latour B. Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory[M]. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005.

[18]Crawford C S. Actor Network Theory[M]. Encyclopedia of social theory Vol. 1, [A-M].Ritzer G, Thousand Oaks, Calif. [u.a.]:SAGE, 2005, 1-3.

[19]Law J. Actor Network Theory and Material Semiotics[M]. The new Blackwell companion to social theory, Turner B S, Chichester, West Sussex, United Kingdom; Malden, MA, USA:Wiley-Blackwell, 2009, 141-178.

[20]Latour B. Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies[M]. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999: 174-215.

[21]Callon M. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and fishermen of St. Brieuc Bay[M]. Power, action and belief : a new sociology of knowledge? Law J, London u.a:Routledge & Kegan Paul, 1986, 196-233.

[22]郑松泰. “信息主导”背景下农民工的生存状态和身份认同[J]. 社会学研究. 2010(02): 106-124.

[23]张锐珏,韩妹. 手机成农民主流上网终端 使用率达67.3%[N]. 中国青年报, 2011-05-05(7).

[24]陈映芳. “农民工”:制度安排与身份认同[J]. 社会学研究. 2005(03): 119-132.

[25]俞可平. 新移民运动、公民身份与制度变迁——对改革开放以来大规模农民工进城的一种政治学解释[J]. 经济社会体制比较. 2010(01): 1-11.

[26]王春光. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J]. 社会学研究. 2001(03): 63-76.

[27]蒋悦飞,何燕红. 广东农民工新生代占75% 就业观念转变倒逼企业[N]. 广州日报, 2010-02-26.

[28]倪云鸽,王毅杰. 流动农民社会认同现状探析[J]. 苏州大学学报. 2005(02): 49-53.

[29]许传新. 新生代农民工的身份认同及影响因素分析[J]. 学术探索. 2007(03): 58-62.

[30]Gergen K J. The challenge of absent presence [M]. Perpetual contact: mobile communication, private talk, public performance, Katz J E, Aakhus M A, Cambridge University Press, 2002, 227-241.

[31]Fortunati L, Manganelli A, Law P, et al. Beijing Calling... Mobile Communication in Contemporary China[J]. Knowledge, Technology & Policy. 2008, 21(1): 19-27.

[32]Lash S. Critique of information[M]. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2002.

[33]Walsham G. Actor-network theory and IS research: current status and future prospects [C]. Philadelphia, Pennsylvania, United States: Chapman & Hall, Ltd., 1997.