《机械设计基础》“教学做一体化”课程改革探索

李 芯

(武汉工程职业技术学院 湖北 武汉:430080)

现阶段,高等职业教育正处于转型之中,“模块化课程”大获成功的同时,原本的教学结构开始逐渐解体,学习过程变得与工作直接或间接相关了,相应的课程教学模式也进入了“教学做一体化”的改革阶段。

高职机电一体化专业必修课程——《机械设计基础》经过多年的教学改革,早已改变了原有的知识陈旧、教学手段匮乏等面貌,现代教学方式和理念的转变使得该课程的教学有了很大的进步空间。如何让学生能学懂、能学好、爱学习?笔者对此做了详细探讨,以期为教改提供一些建议。

1 《机械设计基础》课程常见教学模式分析

1.1 《机械设计基础》课程常见教学模式分析

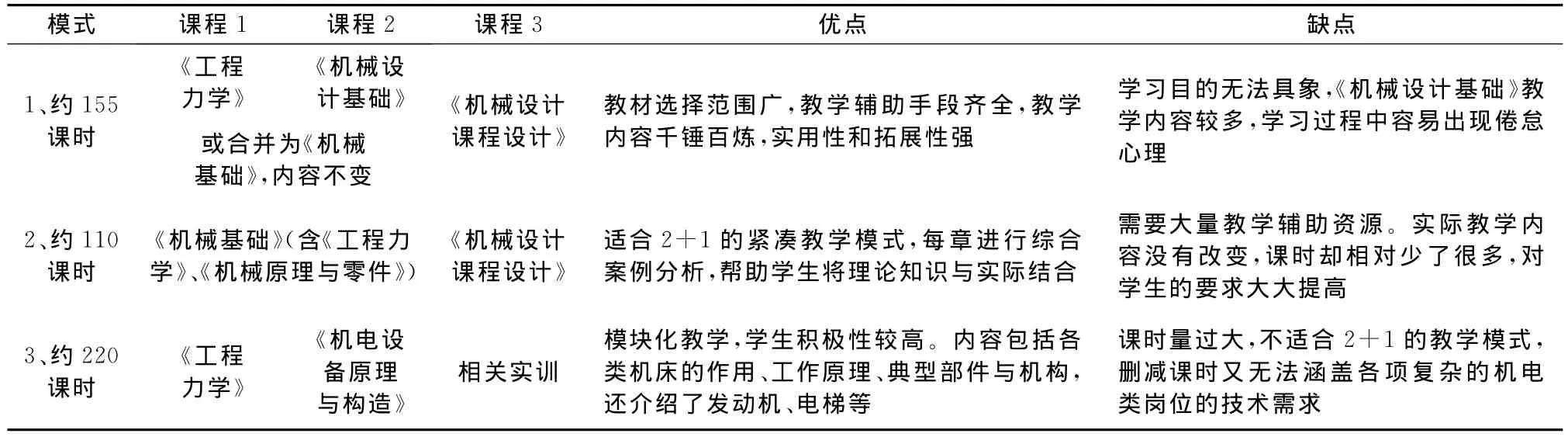

现阶段教学模式通常按《工程力学》、《机械设计基础》、《机械设计课程设计》三门课程独立授课,也有初步改革过的其他教学模式。经调查分析,常见的3种教学模式优缺点见表1。

表1 当前常见教学模式及优缺点分析

1.2 我校《机械设计基础》课程现阶段存在的问题

我校机电一体化专业《机械设计基础》课程的教学使用的是第1种模式,现阶段最突出的问题是课程内容较多,学生在学习过程中产生学习倦怠和学习困难,加上大班教学的教学针对性不强,最终导致教学效果达不到理想中的要求。经过调查,学生普遍认为实践课《机械设计课程设计》是一个很好的综合学习机会,但时间过于紧迫,来不及将理论知识与实践内容很好的对应起来。如何结合我校机电一体化专业实际情况改革《机械设计基础》课程,使其既能提高学生的学习兴趣,又能达到课程能力培养的需求呢?

2 《机械设计基础》课程定位分析

机电一体化专业主要是传统机械学(机械设计和动态分析)和电子学的结合,所以机械设计能力是机电一体化专业的必备基础能力之一。

对比本科教育着重培养学生在机电设备的设计、开发、研究等方面的能力,和中职教育培养学生制造、维修和使用常用机电设备的能力,高职教育在此方面主要是培养学生分析、选择、应用和维修(维护、更换、修理,必要时加以设计改造)常见机电设备零部件的能力。

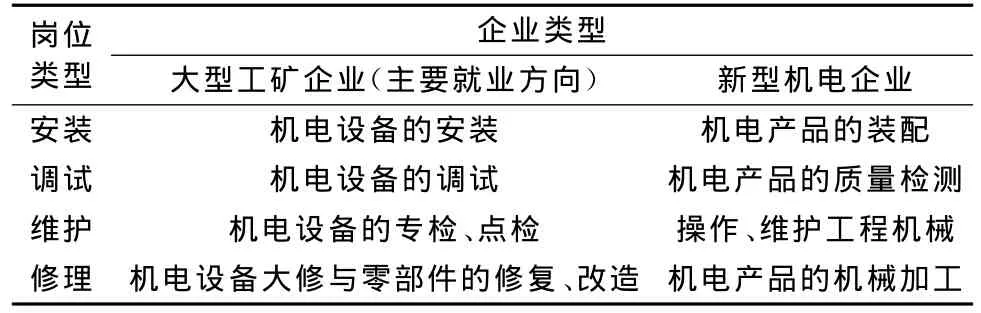

根据我校应届毕业生顶岗实习情况抽样调查,主要岗位群如表2所示。

表2 2004至2011年毕业生顶岗实习抽样调查主要岗位群

由表2可见,毕业生工作中涉及机电一体化专业技术技能的岗位非常多,且岗位间有互通和调动等多种可能性。

为了避免学生出现就业面过于狭窄,和在继续深造、升职前的多岗位锻炼出现困难,我校机电一体化专业的人才培养方案制定为面向冶金、机械、电力等企业单位,培养在生产、建设、管理第一线能从事设备安装工、设备修理工、机械产品操作工等工作的高素质高级技能型专门人才,所以学生需要具备初步的机械设计能力。具体表现为:了解常用机构及通用零、部件的工作原理、类型、特点及应用等基本知识;掌握常用机构的基本设计理论和设计方法;掌握通用零、部件的失效形式、设计准则和设计方法;具有运用标准、规范、手册、图册等有关技术资料的能力。

3 课程改革思路及内容

3.1 课程改革思路

根据前文的调查分析,考虑打破理论课和实践课分开的旧有模式,将实践部分(原《机械设计课程设计》)与理论部分(原《机械设计基础》)合二为一,形成以实训为主线,理论为实践服务的新教学模式,真正实现“教学做一体化”。学生学习起来有了明确的目的和阶段性目标,学习积极性和学习效率也会明显的提高。

总体课程安排见图1。《工程力学》56课时不变,课程后半部分整合为《机械设计基础综合实训》96课时(以实训课题为主,理论教学分散其中)。

图1 机械设计课程改革前后教学模式对比图

3.2 教学内容的选取

整合之后的《机械设计基础综合实训》,需要选取合适的实训课题和与之相关的理论支撑知识用于教学。

3.2.1 实训课题的选取

高职教育机电一体化专业现阶段常见的机械设计实训课题大致分为两种:

(1)经典课题:带式输送机的减速机构(一级圆柱齿轮减速器)设计,机构简图见图2。

图2 带式输送机的减速机构简图

优点:经典课题,知识涵盖面广,适合从实训中提炼理论知识点的教学模式。实训配套设施种类繁多。

缺点:内容程式化,约束学生的思维,不利学生创造力的发挥。

(2)新课题(或自由选题):

例如:举升机构、穿孔机构、分拣机构等。

优点:与实际工作接轨,培养学生分析问题和解决问题的能力。

缺点:涵盖知识不全面,不适应从实训中学习理论知识的教学模式。学生数量多时,自由选题会带来教学时间上和实训设施上的困难。

根据前文所述人才培养方案、课程培养目标和课程改革思路,最终我校机电一体化专业的机械设计实训的课题选定为:

以(1)经典课题为主线设计整个教学内容,而(2)新课题(或自由选题)放在 “机械设计创新大赛兴趣小组”课余时间定期开展的活动里,同学们在兴趣小组里既可以锻炼自己的能力,又可以为参加机械设计创新大赛做准备。

3.2.2 课题相关理论支撑内容的选取

带式输送机减速机构的设计涉及到的知识点有:

(1)运动链;(2)V带传动;(3)齿轮传动;(4)轴、轴承和联轴器;(5)键联接、销联接和螺纹联接;(6)结构、密封和润滑。

未在以上知识点内,但对职业能力有帮助的理论部分,建议以学生自学,教师答疑为主,如果课程内容较难,教师可以统一扩展讲解该内容。

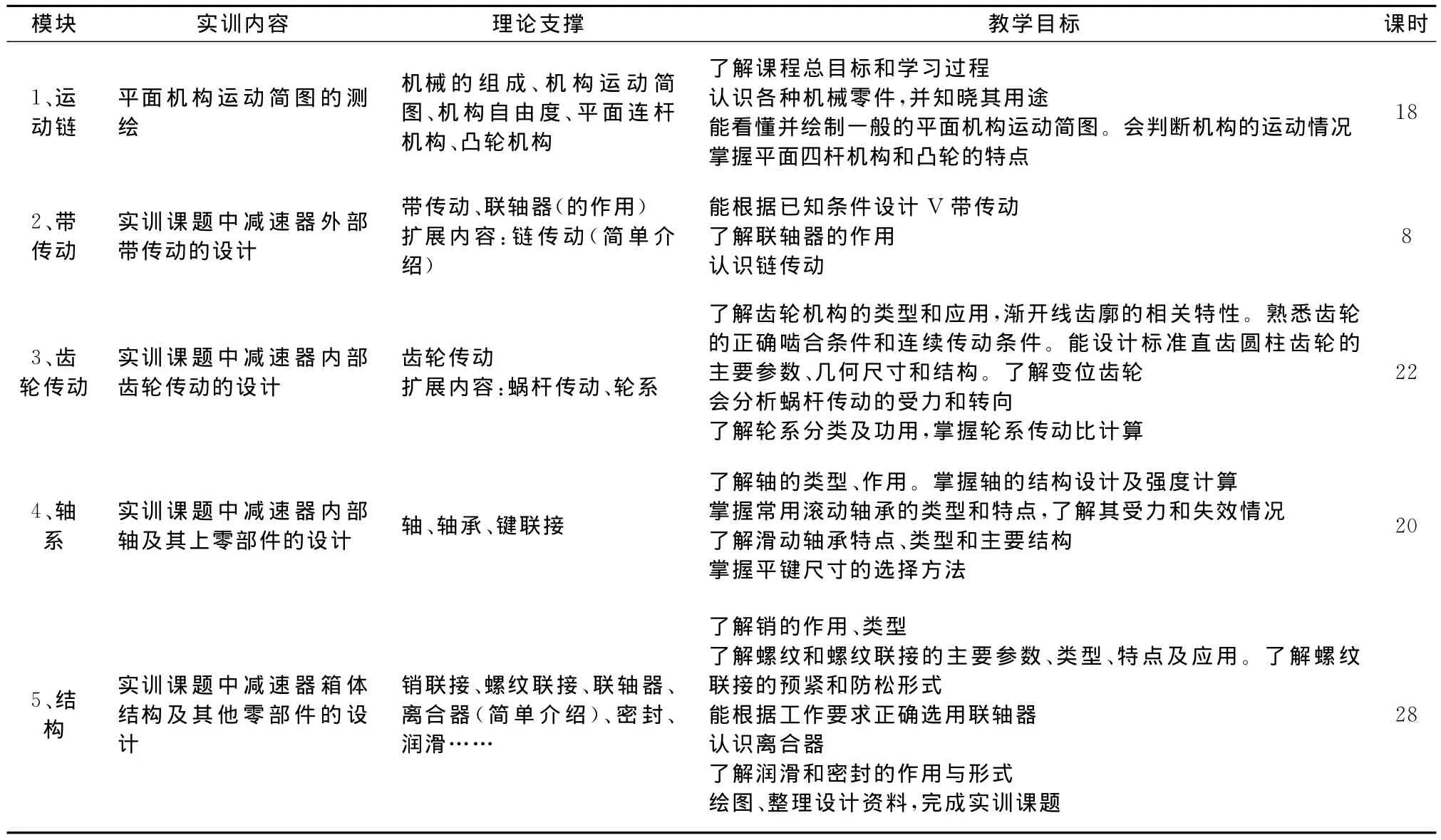

3.3 教学模块的序化

整合后教学内容的序化和建议课时数见表3。

总课时由以前的99课时缩减为96课时,主要是为了排课时方便排成整周的实训,而且因为教学改革和其中的形成的一些辅助手段,学生的学习效率也会大大提高。因此96课时是研究之后确定的,适合我校教学情况的合理的课时数。

4 改革后课程教学实施的建议

4.1 教学组织形式的建议

改革后的教学模式是以实训为主,理论为辅,所以建议采取实训课题分组,理论支撑知识班级授课的组合教学形式,应能加强学生积极参与的主观能动性。

4.1.1 教学组织步骤

(1)模块1运动链的实训与理论教学采取班级授课的形式,并注意观察寻找学习积极性高的学生任命为小组长。

表3 改革后教学内容模块序化表

(2)从模块2开始,全班学生均分为5个小组,以步骤(1)时任命的组长为主,其余学生自由归组,每组给予不同的实训课题数据。

(3)每个模块中的理论支撑知识的教学采取班级授课形式,授课时间是固定的。所以如果其中一个小组的某一个实训模块提前完成,其成员经过简单的模块考核后可以自行复习和休息,直到下一个模块学习的开始。

4.1.2 组合教学形式的优势

分组实训的教学形式应用很广泛,主要能起到防止学生产生懒惰情绪,促进小组成员之间交流和互相帮助,而且便于教师有针对性的教学。

在分组教学的过程中穿插一些固定时间整班授课的教学形式,可以让学生明确自由控制的时间范围,加强学生学习的时间观念和自主学习的紧迫感。阶段学习提早完成后可自行复习和休息,可以激发学生主动求学和相互帮助的愿望,鼓励学生多提问,多讨论,也可以将教师的教学时间集中在有更多需要的学生身上,提高学生的学习效率。

4.2 课程改革需要的配套措施

4.2.1 教材方面

重新编写教学大纲,选择合适的教材配合实验性教学。根据教学情况调整之后编写新教材出版以供学生更好的学习。

4.2.2 教学手段方面

需要系统制作以下教学辅助材料。

(1)机械原理及零件多媒体仿真教学动画和软件;(2)装配体的3D立体装配图及其爆炸图;(3)对课程起支撑作用的现场教学影片。

根据教学情况调整之后制作多媒体教学PPT及资料库。

4.2.3 保障条件方面

(1)为保证综合实训教学效果,尽量采取小班教学。

(2)常规教学队伍要常常调研毕业生和用人单位意见,做到以就业为导向,与企业共同开发。

(3)继续完备实验实训室建设,特别是有关于实训课题的实训设备与器材。需要配备的具体有:减速器实物、减速器总装配立体图、立体爆炸图动画及各零件图、减速器总装配大图张贴画等。

(4)校外实训基地已有多个,但考虑到学期内授课期间外出实训的困难,校外实训暂定为在顶岗实习期间执行。

(5)“机械设计创新大赛兴趣小组”除参加创新大赛外,定期开展活动,设立课题让学生动手,既锻炼了能力,也可作为学生的毕业设计论文成绩登记。如果作品优秀,也可以像参赛作品一样制造出模型,置于机械创新实验室,供以后教学使用。

4.3 课程安排建议

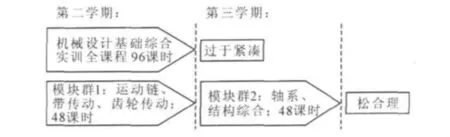

应用了改革后的新教学模式之后,如果将《机械设计基础综合实训》96个课时排在同一个学期,会造成课程过于紧凑,学生没有时间消化所学习的内容,学习效率最终还是无法提高。在课表的排布上也会造成教务部门的排课困难。

建议将课程划分为两个模块群,分别安排在第二学期和第三学期,见图3。

图3 机械设计综合实训课程安排建议

(1)模块群1:含有表3教学内容模块序化表中模块1~3,即:运动链、带传动、齿轮传动,共48课时(或2周)。此模块群的学习是以实训课题中齿轮传动部分设计完毕为分期目标。

(2)模块群2:含有表3中模块4~5,即:轴系、结构综合,共48课时(或2周)。此模块群的学习是以完成整个实训课题的设计为总体目标。

这样划分既不会影响每个模块的学习,又有明确的分期目标,不会影响学生的学习积极性和学习效率,还能让学生在紧张的实训过程中有回顾、整理知识的时间。

4.4 课程考核方式建议

机械设计课程作为重要的课程,一般都是安排闭卷考试作为考量学生学习情况的方式。由于改革后的课程是实训为主的教学模式,卷面形式的考试不再适合。

建议以学生每个模块的完成情况,以及实训课题的整体完成情况给分,再考虑学生的学习态度,出勤情况等,每部分分数加以权重值,综合起来作为学生该课程的考查成绩记录,这样的考查方式也能够充分的体现出每个学生的课程能力掌握情况。

参考权重值:出勤及学习态度权重1,每个模块完成情况权重1,最终实训课题资料完整度权重4,总计10。

5 小结

高等教育越来越倾向关注大部分人如何准备好在先进的工业社会中生活,以及如何最大限度地提高这些人对高速的社会发展与技术变革的适应能力。这种趋势下,高职教育必定逐渐走向以实训教学为主,理论教学为辅的“教学做一体化”新教学模式。现阶段的最大困难是如何将每一门课程的实训模块与理论知识有机的结合起来,这将是我们需要持续研究和探讨的问题。

此篇文章笔者只研究了针对本校机电一体化专业的《机械设计基础》课程改革,根据本文提出的课程改革方式,已进行了初步的章节教学实验和增多实训课时的实验,结果表明学生的学习积极性均有不同程度的提高。目前正在积极收集必要数据和意见,筹备在2011级机电一体化专业学生中实验性教学。

由于笔者的经验和能力有限,希望各位同行多提意见,共同讨论、研究,将《机械设计基础课程》建设得更加适应形势和学生的专业技术职业能力需要。

[1] 马学友,廖建刚.机械设计基础[M].北京:科学出版社,2009.

[2] 曾德江,黄均平.机械基础[M].北京:机械工业出版社,2010.

[3] 张新民.机电设备原理与构造[M].北京:科学出版社,2010.

[4] 谈嘉桢.机械设计[M].北京:中国标准出版社,2001.

[5] 杨士伟.机械基础与实训[M].北京:科学出版社,2009.

[6] 陈 霖,甘露萍.机械设计基础[M].北京:人民邮电出版社,2008.

[7] 菲利普·阿特巴赫.国际高等教育手册[M].2005.