30MnSi钢筋断裂原因分析

熊 焰

(武钢研究院 湖北 武汉:430080)

虽然钢筋断裂在钢筋生产和使用过程中比较常见,但它会直接导致严重的生产和工程事故。某厂用规格为Φ12mm的30MnSi热轧盘条生产的钢筋,经热处理后作热镦头实验,实验中部分钢筋发生了断裂,断裂产生于镦头与杆部连接处。为了找出钢筋断裂的原因,通过采用宏观检察、化学分析、金相显微观察及电子探针等检验方法,对钢筋断裂的形成原因进行了探讨和分析。

1 实验材料及方法

试样取自断裂钢筋(编号分别为1#、3#)原料样品。通过采用宏观检察、化学分析、光学显微观察及电子探针等检验手段,对比分析钢筋断裂的原因。

2 实验结果

2.1 断口及表面宏观观察

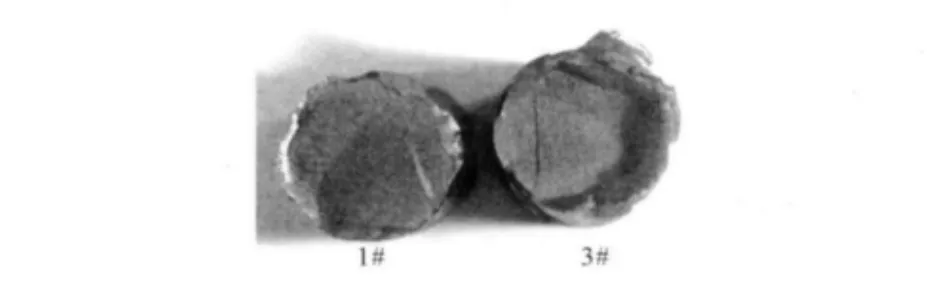

图1为1#、3#断裂钢筋断口宏观形貌,可见整个断口除试样的边沿部分为剪切唇外大部分断口面平坦齐整,呈脆性断裂特征。断口上具有放射状扩展条纹,从条纹的走向可以判断,断裂起源于试样表层。

图1 钢筋断口宏观特征

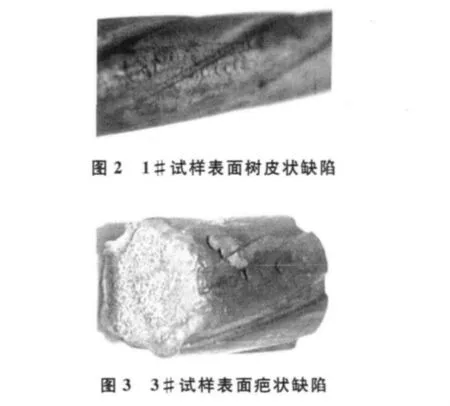

观察钢筋表面可以看到明显的缺陷和刻痕,其中缺陷与断裂源部位正好相对应。试样经盐酸水溶液浸泡去除表面油污和锈蚀后,肉眼可清楚的看到表面缺陷呈树皮状(图2)和疤状(图3)。用放大镜观察,钢筋刻痕穿过树皮状和疤状缺陷,表明该缺陷产生于钢筋刻痕之前。

2.2 化学成分分析

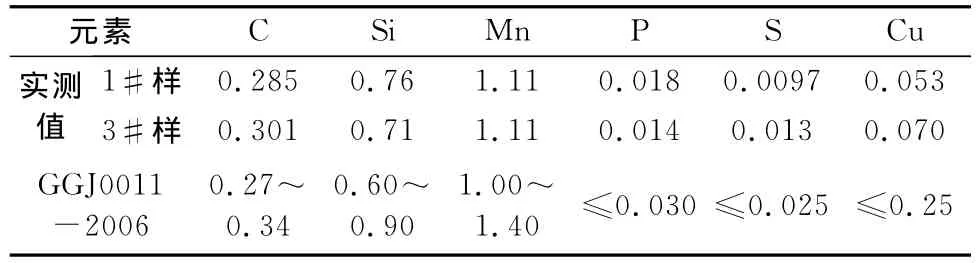

取30MnSi钢筋断裂试样作化学成分分析,结果见表1。由表1可见,30MnSi钢筋化学成分符合相关技术标准要求。

表1 30MnSi钢筋断裂件化学成分(w/%)

2.3 微观观察

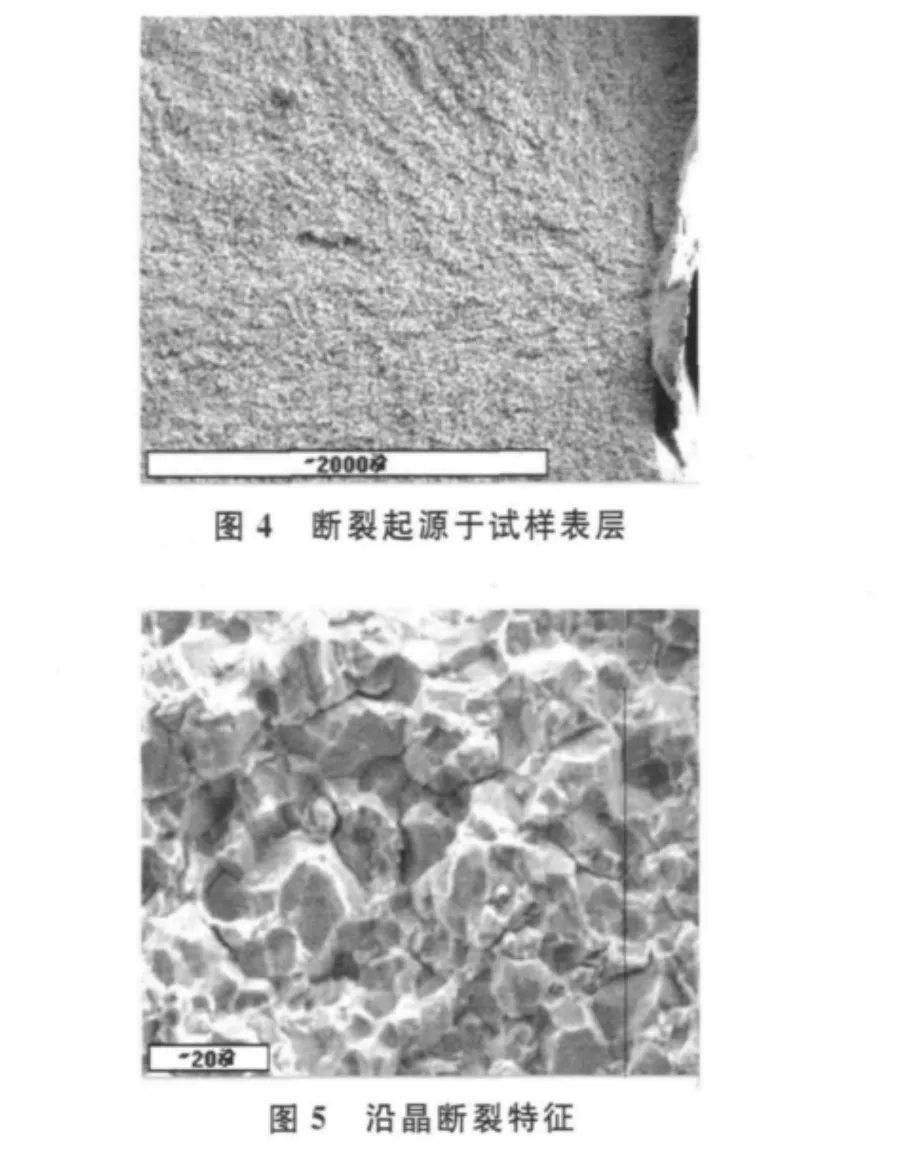

取钢筋断口试样,断口锈蚀严重,经清洗后用电子探针分析仪观察,断裂均起源于试样表层即横截面的边部,该部位存在裂纹缺陷(图4)。从部分较洁净的断口区域可观察到沿晶断裂特征[1](图5)。

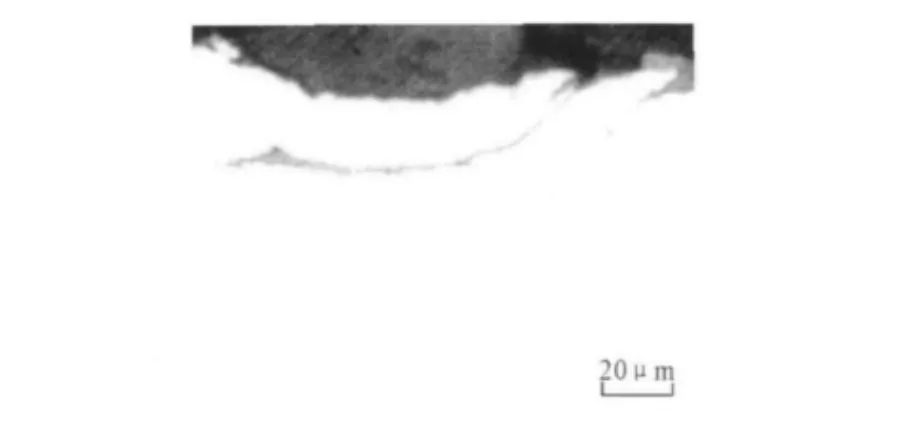

直接磨制上述试样的断裂面观察,断裂起源部位(即试样表层)均存在缺陷,试样表面树皮状和疤状缺陷在金相抛光面上以裂纹的形式分布在试样表层(图6),裂纹与表面垂直深度约0.03mm,其内嵌有FeO。

图6 断裂钢筋裂纹特征

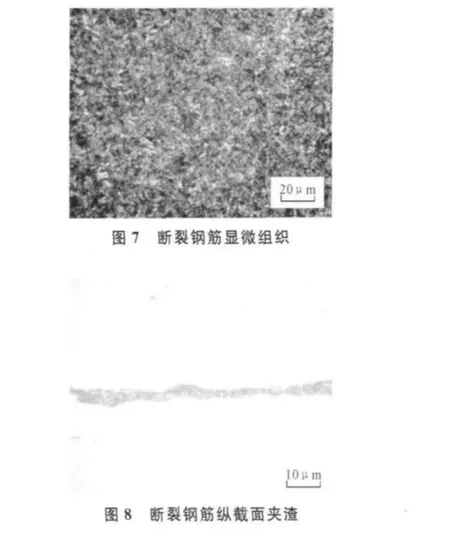

试样经3%硝酸酒精试剂浸蚀后,缺陷附近与正常部位组织相同,均为屈氏体+少量沿晶界分布的细小铁素体(图7),裂纹附近的组织有脱碳。

磨制试样纵截面观察,上述试样中非金属夹杂物较严重,按夹杂物标准GB/T10561-2005对其评定,链状夹渣为C3.5级,硫化物为A2.5级。高倍下夹渣呈整齐排列的矩形状,具有被拉断破碎的特征(图8)。用电子探针对夹渣进行能谱分析,结果表明,该夹渣主要成分为w(Al2O3)=26.64%,w(SiO2)=44.46%,w(MnO)=20.19%,w(CaO)=7.01%,w(TiO2)=0.86%,w(MgO)=0.84%。

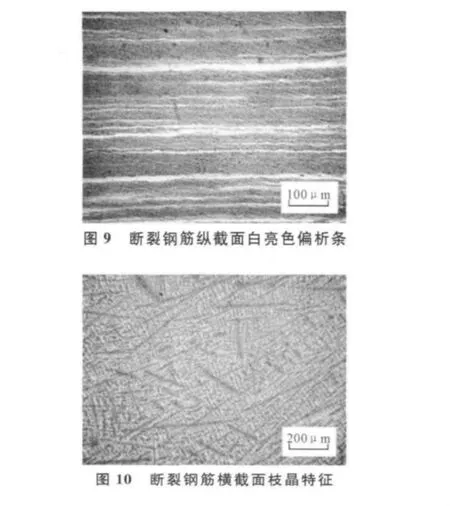

试样经磷偏析试剂浸蚀后,纵截面上有数条沿轧制方向分布的白亮色偏析条带(图9);横截面上具有明显的枝晶特征(图10)。用电子探针对偏析区进行能谱分析,图9中白亮色条带中P、Si和Mn元素含量较正常部位高,见表2。图10中枝晶间(白色区域)P、Si和Mn元素含量亦较枝干(黑色区域)高。

表2 微区成分(w/%)

分别取与断裂钢筋同批次的原料样品和其他批次的正常钢筋原料样品作对比观察,断裂钢筋原料样品组织为分布不均匀的铁素体+珠光体,部分呈魏氏组织形态,晶粒大小不均匀,晶粒度为11级和12级,见图11。经磷偏析试剂浸蚀后,纵、横截面具有与断裂钢筋试样相同的白亮色偏析条带及明显的枝晶分布特征。

图11 断裂钢筋原料样品组织

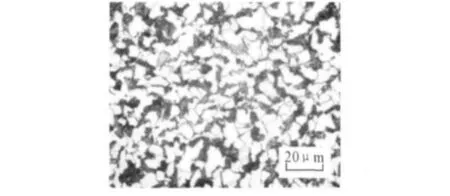

正常钢筋原料样品组织为分布均匀的铁素体+珠光体(图12),晶粒大小较均匀,晶粒度为11.5级,枝晶特征不明显。

图12 正常钢筋原料样品组织

3 分析讨论

由化学分析结果可知,30MnSi钢筋成分合格,无异常。金相和电子探针结果表明,断裂钢筋中存在表面缺陷、夹渣以及成分偏析。

钢筋断裂起源于表面树皮状和疤状缺陷处,钢筋刻痕则穿过该缺陷,说明钢筋表面缺陷在刻痕前就已存在。缺陷在钢筋横截面呈裂纹形态,裂纹附近的组织有脱碳,说明该缺陷来源于原材料。除裂纹外,断裂钢筋中还存在严重的夹渣以及P、Si、Mn元素的偏析。夹渣主要由Al2O3、SiO2、MnO、CaO和微量的TiO2、MgO组成,说明它们来源于保护渣和耐火材料。钢筋组织不均匀,存在P、Si、Mn元素的偏析,这主要与铸温过高或拉速过快等因素有关。

钢筋中夹渣破坏了钢基的连续性,P、Si、Mn元素的偏析则加剧了钢基的脆化,因此,钢筋在热镦时,受外应力的作用,起源于表面缺陷处的裂纹沿着脆化的钢基迅速扩展,最终导致钢筋断裂[2]。

为保证原材料质量,在实际生产中应防止保护渣和耐火材料卷入钢液中,同时严格控制铸温和连铸过程中的拉速,使成分和组织均匀,防止裂纹产生。

4 结语

断裂钢筋中存在的表面缺陷、夹渣以及成分偏析是导致钢筋断裂的主要原因。

钢筋表面缺陷、夹渣以及成分偏析来源于原材料。为保证原材料质量,在生产中应防止保护渣和耐火材料卷入钢液中,同时严格控制铸温和连铸过程中的拉速,使成分和组织均匀,防止裂纹产生。

[1] 钟群鹏.断口学[M].北京:高等教育出版社,2005.

[2] 宋维锡.金属学[M].北京:冶金工业出版社,1989.