大学生英语作文中语篇衔接手段分析

赵 辉

(中南民族大学 湖北 武汉:430080)

0 引言

写作技能是听说读写四项技能中最难掌握的一项,因此如何提高英语学习者写作水平历来备受国内外学者的关注。经笔者研究发现,大学生英语写作水平与语篇衔接、连贯有密切关系。董俊虹[1]、李长忠[2]、李艾文[3]、杨振杰[4]、马素君[5]等均对语篇衔接与大学生英语写作关系做过一些研究。他们从指代(reference),替代(substitution),省略(ellipsis),连接(conjunction)和词汇手段(lexical cohesion)方面分析了学生英语作文中语篇衔接与连贯的错误,并针对这些错误指出了教学中应采取的具体措施。对比分析了英语专业学生英语作文衔接纽带、衔接模式和衔接错误。宋美华,夏纬荣[6]采用语言学中的统计方法,分析比较了大一学生的英语作文,结果表明好作文的语法衔接和词汇衔接频度分布比次作文高。

本文则另辟视角,以韩礼德和哈桑以及胡壮麟的衔接理论为基础,对研一非英语专业学生的一次英语作文中的逻辑衔接手段进行了分析检验,试图探究学生英语作文中语篇衔接手段的规律和常见的衔接错误。

1 理论框架

1.1 语篇衔接与连贯

韩礼德和哈桑出版的《英语的衔接与连贯》(Cohesion in English)标志着衔接理论的创立。他们认为语篇是指任何长度、在语义上完整的口语和书面语段落。胡壮麟指出它与句子或小句的关系不在于篇幅的长短,而在于衔接。他认为语篇衔接是“存在于篇章中使之成为连贯话语的语义关系”,是那些“非句法结构性的篇章构成关系”[7],如果篇章中某一部分的意义理解需要依赖于对另一部分的解释,那么这两部分就存在着一种衔接关系。衔接(cohesion)是构成话语篇章性的基本要素。连贯(coherence)是指词语、小句、句群在概念和逻辑上合理、恰当的连为一体的语篇特征。

此书在学术界引起很大反响,有很多学者追随此观点并开始对语篇的衔接进行研究,但也有一些学者对此表示怀疑,认为衔接的语篇不一定是连贯的,连贯的语篇不一定是衔接的,并举例证明了他们的观点。事实上,韩礼德[8]本人也从未说过衔接就是连贯,连贯就是衔接,他认为衔接对连贯起着非常重要的作用,“衔接是产生语篇的必要非充分条件”[8],对连贯起到重要的保证作用。

语篇的衔接与连贯也受到了国内学者的重视。胡壮麟的《语篇的衔接与连贯》一方面总结了韩礼德和哈桑的的观点,另一方面提出了语篇衔接与连贯的多层次思想,进一步扩大了衔接的范围。该书把及物性衔接关系作为一种衔接手段,同时附加了同构关系;他提出了音系层面的衔接手段,把语音、语调模式纳入衔接范围。除此之外,胡先生还把语篇结构作为一种衔接手段,并论述了社会符号层对语篇连贯的重要作用。

1.2 逻辑连接

韩礼德和哈桑共归纳了五种衔接手段:指代(reference),替代(substitution),省略(ellipsis),逻辑连接(conjunction)和词汇手段(lexical cohesion)。本文将着重讨论逻辑连接在学生作文中的运用情况。

逻辑连接分为添加(additive)、转折(adversative)、原因(causal)、时间(temporal)等四种语义联系。添加连接指语言使用者在第一句后意犹未尽又补充了一些新情况。胡壮麟[7]指出添加部分往往是对前句的拓展、补充和肯定,常用的关联词有and,nor,neither等;有时添加的内容被作为前一句的可替换项,如:or,else等;如果所添加的内容只是前一内容的转述或举例,这种连接具有同位意义,如:for instance,for example等;比较连接也属于添加连接中的一种,是对两个句子的陈述进行比较,既可比较相似之处进行,也可以比较相异之处,一般由具有比较语义的连接性词语体现,如similarly,in the same way,by contrast等。

转折连接通过连接性词语,连接的是与“预期相反”[7]的语义。原来是肯定的,结果变现为否定;原来是否定的,结果为肯定。表示转折连接时,前句的语义可以是事实,也可以不是,如yet,but,on the other hand,in fact等。在一些具体的语篇中我们也可以发现,有的转折关系很不明确,有的则过于强烈。前者称为弱式,常见于矫正性链接,通过后句对前句的措辞略作调整,如instead,rather,I mean等;后者称为强式,表现为排除性转折,即前句中的情况只有在考虑到后续句中的情况才能成立,如:except,anyhow,at any rate等。

因果连接既包括完成某行动的目的、原因,也包括某行动所导致的结果,如:it follows,on accounting for this,as a result等。当我们处理假设性关系时,原因或理由还往往以假设性条件出现,如:then,in that case,otherwise,under the circumstances等。

胡壮麟[7]还指出时空连接表明事件的发展过程和先后顺序。比较复杂的时间关系往往在时间先后顺序外夹杂着其他语义,如及时性、突然性、间隔性、特定性、重复性、终止性、等等:如at once,soon,five minutes later,next time,meanwhile,up till then,at this point等。时间连接不仅处理事件本身的先后顺序,也可以处理语篇内部各部分的相关关系,反映说话人的主观认识或对重要性的判断,如:next, subsequently等。总结关系可以是对已经发生事件做一总结性的回顾,评论,也可以对未来事件做出展望,如:finally,at last,in the end等。

2 研究内容

2.1 研究对象、方法和目的

笔者以中南民族大学非英语专业研一随机抽取的30名学生为对象,要求他们以To Curb Spending?为题,写一篇不少于120字的作文。对于这30篇作文,笔者根据韩礼德和哈桑对逻辑衔接的定义和分类进行统计,分析检验学生语篇衔接手段的运用情况,进行宏观统计,研究篇衔接手段的规律和常见的衔接错误。

2.2 研究结果与分析

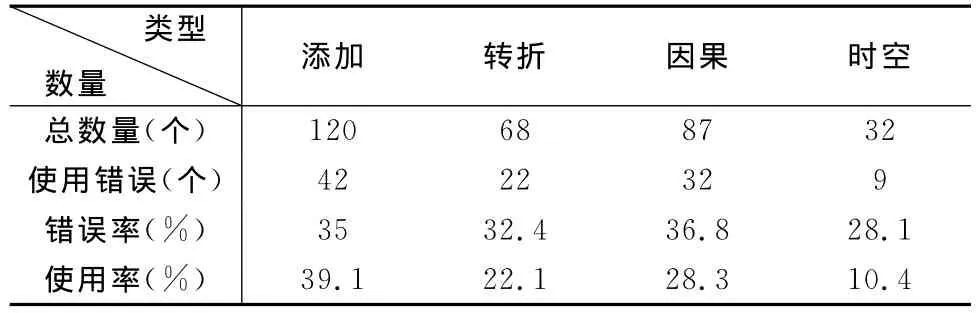

学生作文中添加手段的使用情况见表1。

表1 学生作文添加手段统计

通过表格我们可以看出,添加连词使用率最高,占到了所有逻辑连接手段的39.1%,而在所有添加连词中,“and”的使用频率大大超出了其他连词。这一方面说明学生对添加连词的熟悉程度高于其他链接手段,另一方面也说明学生的衔接手段过于单一,缺乏多样性。由此也可以预测,学生的文章中会存在措辞单调、乏味等问题。时空连接的使用率最小,只占到逻辑连接手段的10.4%。这说明学生对这种连接手段的掌握还存在偏差,不能熟练准确地运用。出现这种现象的原因很可能是母语负迁移对二语习得的影响。英语语篇注重逻辑推理,固大量使用表示事物发展过程和时间先后顺序的连接词,而汉语语篇缺乏明显的连接词,仅靠语义关系实现语篇连贯,所以学生在写作时难以克服英汉语篇差异,经常忘记或者误用时空连接词,致使时空连接词的使用率最低。

表格还反映出,学生的连接成分错误率最高的是因果连接词,占到了36.8%,常见的错误类型是漏用因果连接词,如:Most university students are adults,and they may have various activities,too little money is not enough to meet their needs.这两句话是因果关系,只有在后半句添加“so”等表结果的逻辑连词才合乎英语语法规范,语义才能表达完整。而受汉语流句影响,逻辑关系往往需要读者自己领悟,很少通过显性衔接词表示,所以漏用问题比较突出。其次,添加链接的错误率也比较高,最根本原因还是对添加关系的理解不全面,如:There is a phenomenon that some university students splash their money around.They wear designer clothes,carry designer bags and even some drive luxury cars.这两句的关系是举例说明,应在后一句处加“for example”等连接词表示此意义。学生所了解的添加连接只是课堂上经常讲解的“语言使用者在第一句后意犹未尽,又补充了一些新的情况。”殊不知当添加的内容是对前一句的举例时,也属于添加连接的一种。所以遇到类似情况,,学生往往不知所措,误用或者漏用连接词。由于时空连词的使用率低,所以错误率也相对较低,只有28.1%。

3 结语

以上对学生英语作文的逻辑衔接手段进行了分析,并初步探讨了逻辑衔接手段使用和误用的规律。添加逻辑手段利用率最高,同时错误率也较高;其次时空逻辑手段的使用率和错误率最低;由于母语负迁移等因素的影响,因果连接词错误率最高。针对以上问题和研究生群体这一高级英语学习者的具体情况,在平时的教学过程中,教师应注重培养学习者语篇的衔接与连贯的意识,系统全面讲解语篇衔接与连贯的知识,把学习的重点由句子层面的语法句法讲解逐渐过渡到语篇层面的谋篇布局、遣词造句上来,提高学生的写作水平。

[1] 董俊虹.大学生英语写作中语篇衔接与连贯的错误分析[J].外语教学,1999,79,(1):83-86.

[2] 李长忠.语篇的衔接连贯与大学英语写作[J].外语与外语教学,2002,164,(11):25-28.

[3] 李艾文.中国大学生英语作文中的衔接错误分析[D].上海:上海外国语大学,2007.

[4] 杨振杰.英语写作中衔接手段使用的错误分析[D].济南:山东师范大学,2008.

[5] 马素君.语篇衔接连贯理论在高三英语写作中的应用[D].武汉:华中师范大学,2008.

[6] 宋美华,夏维荣.英语写作中语篇衔接手段与语篇教学[J].外语界,2002,92,(6):40-44.

[7] 胡壮麟.语篇的衔接与连贯[M].上海:上海外语教育出版社,1994.

[8] Halliday M A K,&Hasan R.Cohesion in English[M].London:Longman,1976.