论个体性别社会化和性别角色表演

王金玲

(浙江省社科院社会学所,浙江 杭州 310025)

“社会化”是一个社会学术语,指的是个体从生物人成为社会人的过程与结果。由此,“性别社会化”就是个体从生物人成为性别人的过程与结果;“角色”是另一个社会学术语,指的是个体在日常生活中的身份类型。由此,“性别角色”就是具有性别差异的个体在日常生活中的性别身份的类型。性别角色的形成和类型化是性别社会化的产物,并与性别社会化的过程相伴随,而性别个体以性别身份实践某种性别角色的行为、实现某种性别期待、呈现某种性别形象时,也就是本文所说的“性别角色表演”了。

当然,在现实生活中,“性别社会化”与“性别角色表演”大多是交织和纠合在一起,并非截然两分的,如常见的女孩玩“过家家”游戏和男孩玩“警察抓小偷”游戏就是如此。此间只是为了分析的清晰明了而作了简单的区隔。此外,由于对其它性别的研究总体性短缺,此间无论“性别社会化”还是“性别表演”的解释只能更多地依据于男女两性为样本的分析,应有的基于性别光谱化存在的“性别光谱性解释”不足,这是需要在以后的研究中加以弥补的。

一、当代社会学理论有关社会性别的核心主张

在传统社会学领域,社会性别议题或是遭到漠视,导致许多研究处于性别盲点/歧视之中,或是被本质主义化地认为社会性别的分化是不可避免的,因为不同性别之间原本就存在生理/生物差异,所以,根本就不存在社会性别不平等这样的事情。[1](P277)进入20世纪以后,在女性主义的挑战和社会学的自身反思中,越来越多的社会学学者认识到具有性别差异的社会因素对个体的性别角色及其行为产生的重大影响,关注和揭示基于生物/生理差异的性别不平等的不合理性,逐渐发展出具有社会性别敏感性的社会学基本理念和社会学主张。而“如果我们要想确定有关社会性别的当代社会学理论的核心要素,也许会包括如下方面,尽管不是所有的这类理论都会全盘接受以下主张:

第一,以生理性别或社会性别为根据的分化普遍存在于各个社会。

第二,这种分化在任何一个个体社会中都是普遍渗透到的,遍及家庭、经济安排、政治安排、宗教、娱乐、艺术生产等领域。

第三,必须严格区分‘生理性别’和‘社会性别’这两个概念。生理性别指的是生物特征,在任何正常人口中都呈双峰分布,分女性 (female)和男性 (male)两类。社会性别指的是以社会性的方式建构出来的社会身份和期待,而在建构时往往会比照真实或假想的生理性别特征。它也分成两类:女性特质 (feminine)和男性特质(masculine),或妇女(woman)和男人(man)。

第四,社会学理论认识到了这种区分,逐渐摆脱了从性角色 (sex-role)入手来具体限定社会性别的理论思路,而发展出一些新的社会性别理论,考虑到了社会性别塑造的社会结构。

第五,性别不平等也同样存在于各个社会。这种社会性别不平等总是表现为男性支配。最常用来描述这种两性支配的术语就是‘男权制’。

第六,男权制理论常常须以区分社会生活的‘私密’领域和‘公共’领域为依据。前者是由家庭和家族的活动构成的,而后者特指非家庭的经济和政治活动。维持这种区分,以及维持其与妇女和男人之间区分的联系,往往会导致社会性别的物化,妇女对公共事务的贡献和男人对家庭事务的贡献都是得不到认识的。

第七,男权制受到宗教、符号、语言和文化各系统的支持,并通过它们实现再生产,这就是把女性排除在外,或者说贬低了女性的价值。因此,在男权制社会中,不仅在物质上,而且在精神上,妇女都要低于男人。”[1](P266)

进入20世纪以来,有关性别的社会心理学研究以及观点/概念逐步发生了质的变化,“社会力量是适用个人的限制机会的决定性因素”这一观点成为许多学者进行有关社会性别与社会心理研究时的指导思想。这些学者主张“性之间的生物差别并不是限制个人的充分原因,这种限制在很大程度上是由社会角色决定的。……此外,和性别有关的性格之间的重要区别描述了某些社会的特征,而在其他社会则很少有这种重要区别。在同一个社会里,从一个时期到另一个时期,性别角色也有很大变化。”[2]“性别之间的心理差异是存在的,但它是由社会因素造成或塑造的。当社会环境变化时,心理模式也发生变化。”[2]由此,在有关社会性别的社会心理学研究中,“性别社会化”和“性别角色表演”是两个不可或缺的关键性内容,并且也是有关性别与社会心理学理论中的两大重要概念。

二、性别社会化

与社会化为人由生物人成为社会人相对应,性别社会化指的是一个人由生物人成为性别人及其过程。它包括两个方面:一是社会有关性别的规范和期望对个体的影响和作用;二是个体对社会有关性别的规范和期望的内化。而整个性别社会化过程贯穿于人的整个生命历程之中,是与人的生活相伴的一个终身过程——既作为性别社会化的对象,又作为性别社会化的实施者。

社会有关性别的规范和期望的影响和作用与个体对社会这一性别规范和期望的内化,建构成个体性别社会化的塑型机制。这一机制的实施场域包括了家庭、学校、社区、职场、社会等,实施者包括了家长、教师、同侪群体、邻居、同事/领导、文化等,实施的途径/方法包括了玩具、教科书、传媒制品、游戏、语言、行为规则、角色分工、重要的奖励和惩罚等。因此,从某种意义上看,性别心理—行为的形成和发展是性别化的社会制度和社会文化与个体生活理念和行动共同作用的结果。

就社会制度和文化而言,它至少在以下九个方面对性别进行塑型:

1.性别的社会价值定位与角色规范和期待。即,社会、他人、自我对不同性别及不同性别者的认同和价值定位,对不同性别类型在言行举止、情绪表达、生理表征等方面的规范和期待及性别个体为获得社会的高认同和高价值地位,满足社会和他人的期待而进行的自我实践和实现。当然在不同的社会发展阶段、不同的文化类型中,不同性别者扮演着或同或异的角色,有着或同或异的社会地位。

2.性别化的资源配置。即,社会和家庭在进行资源配置和财富分配时存在的性别对待,以及这一对待被社会、他人、个人的合理化和合法化。

3.性别化的劳动分工。即,对不同性别者在社会生产、家庭劳动、家务劳动、社区工作等方面的制度性安排,这一安排反过来也强化了有关社会—家庭的角色—地位评价的性别性差异,两者之间形成一条回馈路线。

4.性别化的家庭和亲属关系。即,在家庭和亲属关系中,不同性别的家庭成员相对于其它成员的权利和义务的一种制度性安排,这一安排反过来也能强化个人声望、家庭权力和利益间的性别差异。

5.性别化的性行为模式。即,对不同性别者的性欲望和性行为的模式化规范,以及对不同性别在性关系中的权力、权利和义务的规定。如,在传统文化中,女人的性欲望表达和性行为实践被规定为被动的、羞怯的,否则就会被贬称为“荡妇”;男人对女人有更多的性掌控权等。

6.性别化的个性特征。即,对不同性别者如何行动、如何表达、如何与人相处等等的模式化规范。如,“男儿有泪不轻弹”与“眼泪是女人的武器”、“慈母”与“严父”等不同的规范。

7.性别化的社会控制。即,对符合性别规范的行为给予正式或非正式的鼓励、奖励、表彰、美名化,直至成为模范榜样;对违反性别规范的行为给予正式或非正式的处罚、惩罚、压制、污名化,直至社会隔离和医学治疗的制度化安排。就前者而言,最典型的例子是烈女贞妇牌坊;就后者而言,最典型的例子有在中国古代,三姑六婆因其行为突破了“妇女守于家”的“妇道”,并以自己的行为和外面的信息打开了“大门不出、二门不迈”的大户人家妇女的眼界,有悖“温良娴淑”,而被污名化;直至今天,温柔细心敏感的男子往往被斥之为“娘娘腔”、遭人嘲弄;同性恋曾被定义为精神疾病的一种,被施以医学治疗,等等。

8.性别化的意识形态。即,意识形态领域对性别的角色、地位、作用进行定义、评价时存在的性别对待,以及这一对待的合理化和合法化。如,在社会主义中国,“男女平等”是主流意识形态,并是“政治正确”的表态;但在日常生活中,仍存在“男优女劣”的评价:前者在主流文化中获得高度的合理性和合法性,后者在民间仍被不少人认为是“正确”的。

9.社会性别化的社会—文化符号。即,在社会—文化情景中呈现的不同符号 (包括物质性符号,如建筑、器物、文字,以及非物质性符号,如形象、语言、音乐等)的性别差异,以及这一差异在社会—文化情景中的生产和再生产。

而个体则至少在以下有关生活理念和行动的八个方面,进行着性别型塑的自我实践和自我实现:对于生物性别和生理性别的确认;对社会性别(gender)身份的确认;恋爱、婚姻和生育;性取向;情感表达;性别社会化及过程;有关性别理念的建构、调整和固化;性别的自我呈现和自我表演。

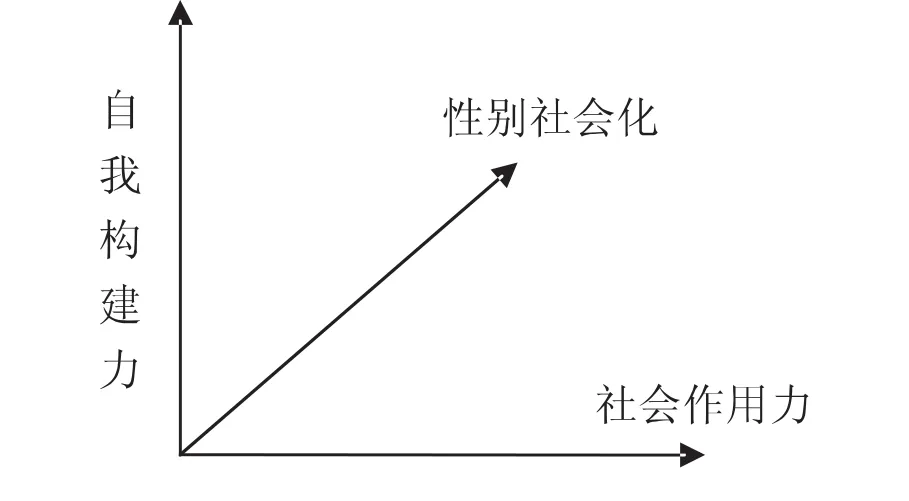

事实上,在社会影响和自我选择的共力空间中,个体是沿着社会作用力和自我建构力的夹角线行进,实践和实现着性别社会化。

图1 个体性别社会化行进线图

当然,由于个体所承受的力的来源、性质、重量的不同,这一夹角线的位置也不尽相同:有的/有时会偏向社会作用力,有的/有时会偏向自我构建力,有的/有时则处于对等位置上。但无论如何,这一夹角线才是个体性别社会化的实际行进线——个体的性别社会化是社会和自我合力的结果,而不是某一单边力量作用的单独体现。

三、性别角色表演

著名女性主义哲学家朱迪斯·巴特勒 (Judith Butler)认为:“性别是一个复杂的联合体,它最终的整体形式永远被延宕,任何一个时间点上的它都不是它的真实全貌。因此,开放性的联盟所支持的身份,将因应当下的目的,或被建构或被放弃。它将是一个开放的集合,容许多元的交集以及分歧,而不必服从于一个定义封闭的规范性终极目标。”[3]由此出发,将朱迪斯·巴特勒有关身体的性别表演:规范(性别)——表演(引用)——主体 (身体)三者互动的哲学思辨延展到有关角色的性别表演:规范 (性别)——表演 (引用)——主体 (角色)三者的互动的社会学思考之中,用著名社会学家戈夫曼 (Erving Gaffman)的拟剧论 (dramaturgical)来分析和解释个体的“性别角色表演”,就有了较大的学术适用性和女性主义/社会性别立场的合法性。

戈夫曼指出,个体的确是角色的创造性执行者。但在非常宽泛的意义上可以认为,个体无论何时表演某种角色,都是在进行一次特殊的表演。社会生活就是一个剧院,在其中尽管所有的角色也许看似相同,但表演的水准却有高下之分。因此,他主张一种他称之为拟剧论 (dramaturgical)的视角:可将每一个社会情境都看作是一个戏剧舞台,照本宣科的行动者在这舞台上表演着真实生活的戏剧。这一戏剧舞台也有“前台”和“后台”之分。其中,“前台”有三个组成部分:由装置、装饰和道具组成的“场景”;由年龄、性别、种族、服饰等组成的外表和发出有关人们内心期望等特定信号的举止;“后台”则是人们可以稍事放松、调整,并准备和操演前台所需的表演的地方。[4]而不同的“前台”和“后台”之间,也有不同的对应。如,相较之社会而言,家庭是“后台”;家庭中相较于会客厅而言,卧室和卫生间是“后台”。

将戈夫曼的“拟剧论”理论应用到性别与社会心理的观察和研究之中——性别个体在许多时候的确是性别角色的扮演者,并随时随地进行着表演,尽管这一扮演有出色和拙劣之分,这一表演有“依葫芦画瓢”和“富有创意”之分。而“性别戏剧舞台”也有前后台之分,以及相对应的组成结构和内容。以拟剧论为视角,将每一个社会情境都看作是一个戏剧舞台,我们进一步发现特定的社会—文化背景和情境下有着特定的性别角色表演脚本。这一脚本内容包括:

对不同性别个体的角色分派。如,今天中国汉民族社会——特定的社会—文化背景中,父亲与母亲的角色一般分别被分派给男人和女人来承担,但如是单亲家庭——特定的社会情境,单亲父亲或母亲“既当爹又当娘/即当娘又当爹”的也不在少数;对不同性别个体包含语言和非语言 (如身体表达)在内的角色台词的设定。如,在西方情人节中,男女恋人以女方送巧克力、男方送玫瑰花为“爱的表意”;对不同个体进行性别角色表演的场景设置。如,从今天中国的电视广告看,以男人为主体的手机广告大多与商务活动相关连,以女人为主体的手机广告则大多以休闲娱乐社交场所为背景;对不同性别个体进行性别角色表演的表演程式的规定性。如,在男人主流文化中,男人的出场被要求强调“力量”,女人的出场被要求强调“温顺”;在性关系中,表演程式规定为“男追女躲”——男主动女被动。

如戈夫曼所说,任何个体在任何时候进行的任何表演,都是一次特殊的表演,性别表演也不例外:尽管绝大多数的性别角色表演都是根据一定的性别角色表演脚本、在一定的性别角色表演脚本的框架内进行的,可以进行类型化区分,但因表演者所处的社会—文化大背景和具体的情境不同,所知晓的相关信息和知识及知晓度不同,表演欲望和自我创造力不同,表演经验和经验积累不同,如此等等。所以,就性别个体而言,在任何时候所进行的任何性别角色表演都具有区别于他人、他时、他地的独特性,成为“性别角色自我表演”。

个体的“性别角色自我表演”在许多时候具有个体主动性。借用演艺界的术语,可称之为“本色演出”。而这一个体主动性有的是基于自己的性别信念和对性别角色表演脚本及内蕴的性别观念、性别规范 (其中有的是传统的,有的是现代的)的认同而进行的自由选择和完全知情选择;①就人的行为选择的自由度而言,可分为以下四种程度:自己选择 (自己在场)、自愿选择 (自己同意)、自主选择(自己决定)和自由选择 (在充分的选择空间中,由自己作主、基于自愿进行的选择);就知情度而言,可分为以下三种程度:完全不知情、不完全知情、完全知情。最佳的选择应是完全知情的自由选择。有的是在社会化的教化和规训中,“习惯成自然”,受惯性力量驱使;有的则是由于选择区间的缺乏和/或相关信息的不足/误导。如,“好恋人”角色的需要,使得不论男女,都会在恋人面前表现得温文尔雅,柔情体贴,即使刚在同事那里暴跳如雷、恶言相向;再如,许多女性主义者认为,当强奸被男人认同为展示自己的男子气概、控制妇女的有效手段时,男人对妇女的强奸就不只是为了满足自身的性需求,而更多的是作为一种展示男子气和掌控妇女力量的表演了:强奸是“男人对付妇女的基本暴力武器”,是“造成妇女恐惧的主要工具”。他“强暴地进入了她的身体,变成了他胜利征服她生命的承载工具,他的优势力量的最终检验,他的男子气概的大获全胜”。[1]而当男人对女人强奸进入了意识形态领域,这一强奸行为就进一步不只是让妇女感到强奸的恐惧,更是使妇女处于强奸的威慑之中。即女性主义法学家莎伦·马库斯所说的,妇女不是处于现实的强奸就是处于强奸的现实之中。而这一现实的强奸和强奸的现实——强奸的威慑的存在,男人是强奸者、妇女是被强奸者的角色分派,社会—文化对被强奸妇女的身心压力乃至伤害,如污名化,加上有关强奸的场景信息的误导,如,妇女经常被告之强奸经常发生在荒野之地、夜晚、由陌生人为之,而事实上,强奸更多地是在房间之中、白天、由熟人为之,妇女就总是处在被男人强奸的恐惧和对荒野、夜晚、陌生男人的恐惧之中。而正是这种对强奸和强奸后果的恐惧令妇女不仅在被强奸时常常惊慌失措、软弱无力,甚至害怕荒野、夜晚和陌生男人,对强奸的反抗也往往是被动的、无力的、惊恐万状的。对此,莎伦·马库斯提出,只有发展女性的力量和拒绝认为强奸者的身体是有力的这一积极的对抗,才能击中强奸文化的心脏。而“要建设一个我们不再有恐惧的社会,我们首先必须把强奸文化吓得魂飞魄散”[5]——只有彻底改写有关强奸的社会—文化脚本,妇女才能真正成为强奸文化的强有力的对抗者。

个体的“性别角色自我表演”在许多时候也是被动、被迫的,借用演艺界的术语,可称为“性格演出”。这一被动和被迫有的是由于相关性别表演脚本的缺失。如在否认两性人存在合理性的文化中,未被以手术刀切割成单性人的双性人就往往不知如何以自己的性别行为做事,而不得不模仿单性别的男人或女人;有的是在包括作为人生情境的社会—文化大背景的压力和具体生活场景的社会—文化规范的压力在内的整个社会—文化压力下的权宜之计。如当社会分别以“婚姻家庭成就”和“社会事业成就”为主要标准来衡量妇女和男人的成功与否时,大多数妇女就不得不扮演“贤妻良母”,而不是“社会成功人士”,大多数男人就不得不扮演“社会成功人士”,而不是“贤夫良父”。

而无论是主动作为还是被动作为,在今天的社会中,无论何人,在许多时候,我们都是在“做男人”或“做女人”:从作为主体主动地做,到作为客体被动地做;从乐在其中的积极地做,到无奈何地消极地做;从作为演员的做,到作为观众的做;从作为本色演员的做,到做为性格演员的做,凡此种种,均可以一词以蔽之—— “做”。 “做”的实质就是表演,尽管我们有时是“做”——表演给别人看,观众是他人;有时是“做”——表演给自己看,观众是自己, “做男人”或“做女人”的性别角色表演性质却是明确无疑的。而也正因为“做”是表演,就如同戏剧表演者一样,性别角色表演者在“做”的过程中也就有了有所作为的空间,可以对性别文化脚本中的角色安排、台词、动作、场景、程式进行某些修改、某些变化、某些突破、某些创新,而这些修改、变化、突破和创新即使是点点滴滴,最终也会累积和汇聚成一股巨大的力量,改造直至颠覆旧的性别文化脚本,实践和实现新的性别角色表演,开创一种新的性别文化。

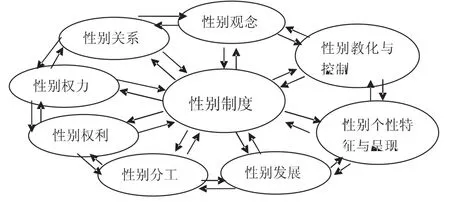

综上,社会和个体合力建构了性别心理—行为机制,而这一机制又对个体的性别社会化和性别角色表演进行导向和规范。从图2可见,在这一机制中,社会影响力无疑是强大的,但个体的建构力也不可小觑——任何个体层面的心理—行为的变化,都会对这一机制的整体结构产生作用,引起这一机制内部相关内容和结构的改变,直至“牵一发而动全身”。因此,即使是个体,在改善现有的性别文化,创建新的性别制度中也是大有作为的。

图2 性别机制运作图

注:本图根据李慧英、王佐芳、张李玺等人编写的《社会性别培训手册》(内部版)改写。

[1]马尔科姆·沃斯特.现代社会学理论[M].杨善华,等译.北京:华夏出版社,2000.

[2]L·达维逊,L·K·果敦.性别社会学[M].程志民,等译.重庆:重庆出版社,1989.

[3]朱迪斯·巴特勒.性别麻烦:女性主义与身份的颠覆[M].宋素凤译.上海:上海三联书店,2009.

[4]乔纳森·特纳.社会学理论的结构 (第6版)[M].邱泽奇,等译.北京:华夏出版社,2001.

[5]莎伦·马库斯.战斗的身体,战斗的文字——强奸防范的一种理论和政治[A].朱荣杰译.王逢振,等编译.性别政治 [C].天津:天津社会科学院出版社,2001.