重庆方言中的例外字探究

周 骥 ,高廉平

(1.重庆广播电视大学 科研处,重庆 400052;2.西南大学文学院,重庆 北碚400715)

重庆方言中的例外字探究

周 骥1,高廉平2

(1.重庆广播电视大学 科研处,重庆 400052;2.西南大学文学院,重庆 北碚400715)

北京语音中读为轻唇音的某些字,在重庆方言中读为重唇音,这是重庆方言保留古音的结果。在清初“湖广填四川”的移民运动中,大量客家人进入四川、重庆境内,受其方言的影响,重庆方言中某些古全浊声母仄声字今读为送气音。重庆方言中某些精组字今读为舌面音,在腭化问题上比北京语音更为“超前”。古见晓组的某些字,在今天北京语音里已经读成了舌面音[t揶]、[t揶h]、[揶],但在重庆方言里仍然保留古音,读成舌根音[k]、[kh]、[x].

重庆方言;西南官话;例外字;语音演变

西南官话主要分布在川渝、云贵等九个省市区的500多个县市,使用人口约两亿,其内部“一致性在现代汉语方言中是最高的”[1]。重庆方言是西南官话的代表方言之一,在语音的总体特征上和北京语音有诸多一致的地方。但是,重庆方言中的一些字,受共时、历时各种因素的影响,并不符合北方方言语音演变的一般规律。对这部分例外字进行梳理和探讨,有利于揭示重庆方言的语音面貌、形成过程和语音演变的历史。

一、对重唇音的保留

中古《广韵》的“帮滂並明”、“非敷奉微”8个声母在重庆方言中分化为“p phm fv”5个声母和零声母。下列这些字在北京语音中读为轻唇音f,但在重庆方言中却保留了重唇的读法,因而成为例外字。

甫、赴、伏、讣都是合口三等字,阜是开口三等字,按照重庆方言一般的语音演变规律,“帮滂並明”、“非敷奉微”8个声母和合口三等字或少数开口三等字相拼应读为轻唇音f,例如:非、分、发(非母合口三等字);敷、芳(敷母合口三等字);副(敷母开口三等字);奉、符、扶(奉母合口三等字)。清代学者钱大昕提出了著名的“古无轻唇音”之说,认为“凡轻唇之音古读皆为重唇”,即三十六字母中的“非敷奉微”在上古时期皆应读为“帮滂並明”。按照此种理论,“由唐入宋,唇音才明确地分为轻唇、重唇两组”[2]74,上述例外字并不受重庆方言重唇、轻唇演化规律的制约,一律读为“帮滂並明”,只能解释为是唐宋以前的古音在现代语音系统中的留存。此外,轻、重唇音的分化条件“一是三等韵,二是韵母为圆唇元音”[2]76,[u]韵母正好满足这两个条件,因此重庆方言中轻唇读为重唇的情况几乎只出现在[u]韵母前。我们还可以发现,这些例外字基本上都不是口语中的常用字,例如“杜甫”、“讣告”、“前赴后继”都是书面用语,在口语中很少使用;“阜阳”是地名,也只出现在书面语中。因此,这些例外读音的出现极有可能是因为重庆方言口语受到读书音的影响而强制保留了古读。

二、浊音清化后读送气音的例外字

古全浊声母字变清后逢平声读送气音,逢仄声读不送气音,这是重庆方言在全浊声母分化问题上的特点,与北京语音古全浊声母字清化后的演变规律一致。但也有部分仄声的全浊塞音、塞擦音声母在重庆方言中读送气音,在北京语音中读不送气音。试举例如下:

(1)属並母上声的:

蓓、簿、鳔

(2)属並母去声的:

捕、哺

(3)属並母入声的:

拔、勃、舶、泊、别(~针)

(4)属定母上声的:

囤

(5)属定母去声的:

导、缔

(6)属定母入声的:

铎、跌、涤、蹈

(7)属从母上声的:

造、皂

(8)属从母入声的:

截、凿、捷、族

(9)属澄母上声的:

肇

(10)属澄母去声的:

撞

(11)属澄母入声的:

秩、浊、择、泽、逐

(12)属群母上声的:

跪

古全浊声母字清化后“平送仄不送”的规律对于大多数北方方言的语音系统是适用的,对于重庆方言中的大多数古全浊声母字也是适用的,例如並母的“皮赔盘平彭仆”等平声字读为送气音;並母的“并被伴罢败部”等仄声字读为不送气音。但上述的例外字却不遵循这个规律,其来源值得研究。笔者认为,这些例外字很可能来源于四川、重庆当地的客家方言,也即这些古全浊声母仄声的送气音是重庆话向客家话“借”来的。主要理由如下:

我们可以从四川、重庆方言的格局和形成路径上去寻找答案。近两三百年来四川、重庆方言的整合方式是一种“覆盖式”的整合,和历史上大规模的移民有关。正如李如龙先生所说:“一种方言如果历史上有几次移民带来的语音特点,由于移民的批量不等,实力大小不同,经过竞争,其中一次占了优势,成为该方言的主体,把前此传来的语言特点替换了,这就是覆盖式的整合。”[3]崔荣昌先生认为,四川省和重庆市境内目前存在着三大方言:官话方言、客家话和湘方言,这三种方言都是在元末明初和清朝前期的两次移民运动中从外地带来的[4]。两相比较,后一次移民对四川、重庆境内方言的影响远远超过了前一次移民,或者可以说,四川、重庆境内今天的方言格局主要就是由后一次移民(明末清初)造成的。即在历史上的多次移民中,明末清初的移民运动成为了四川、重庆历史上最重要的移民,所带来的方言最终将前几次移民所带来的方言特征“覆盖”掉了。因为明末清初,四川、重庆全境处于长期大规模战乱状态,人口锐减、民生凋敝。当时的文献记载:“蜀省有可耕之田,而无可耕之民。”①据《清圣祖实录》卷三十六四川(含重庆)人口从明朝万历六年的(1578年)三百一十万②据《明史》卷四十三志第十九地理四锐减至清康熙二十四年(1685年)的九万余人③据《清朝文献通考》卷十九,“重庆府人口约2~3万”[5]22,且多居住分散,隐藏于偏僻山野。而经过清初一百多年的移民运动,四川(含重庆)人口才又在清乾隆元年(1736年)增加至三百二十五万④据嘉庆《四川通志》卷六十四,约是移民前的30多倍。这种移民方式,实际上就是周振鹤和游汝杰先生所说的“占据式移民”,其特点是“方言内部大面积的一致性”[6]。联想到黄雪贞认为在汉语官话方言中“西南官话的一致性最高”的论述[7],我们有理由相信,这些人口数量远远超过土著居民的移民所带来的方言必然将分散的土著方言的特征覆盖掉了,使后者仅在边远地区才有少量遗留(如今天在四川个别边远地区的方言中还保留着一些安徽话的方音特征等)。

如前所述,清初的移民浪潮决定了今天四川、重庆境内的方言格局。那么,今天重庆方言中的这些古全浊声母例外字就必然来自于湖广话(官话)、客家话和湘方言中的一种或几种。我们首先考察湖广话。湖广话(今天四川、重庆境内的西南官话)主要来源于湖北方言,特别是麻城、孝感一带的方言,今天不少四川、重庆老人念念不忘祖上来自 “湖北麻城孝感”[5]21就是最好的注脚。我们根据赵元任先生的《湖北方言调查报告》,对麻城、孝感方言的古全浊声母字作一个考察。

表1

从上表可见,在全浊变清的问题上,麻城、孝感方言无一例外遵从“平送仄不送”的规律,因此,今天重庆方言中的古全浊声母例外字不太可能是从湖北话中带来的。

其次,我们再考察四川境内的另一大方言——湘方言(主要分布在达州、仪陇、宜宾等地)。崔荣昌先生调查过仪陇的“新城话”(湘方言),他指出其古全浊声母字分化的特点是:“古全浊声母今读塞音及塞擦音的,不论平仄都不送气。”[8]我们知道,今天的湘方言无论是新派还是老派,古全浊声母分化的特点是:古全浊声母字今不论是否变清,一律不送气。只不过新派是变清后不送气,老派是保持浊音不送气。因此,笔者认为,重庆方言中的古全浊声母例外字也不太可能来源于湖南的湘方言。

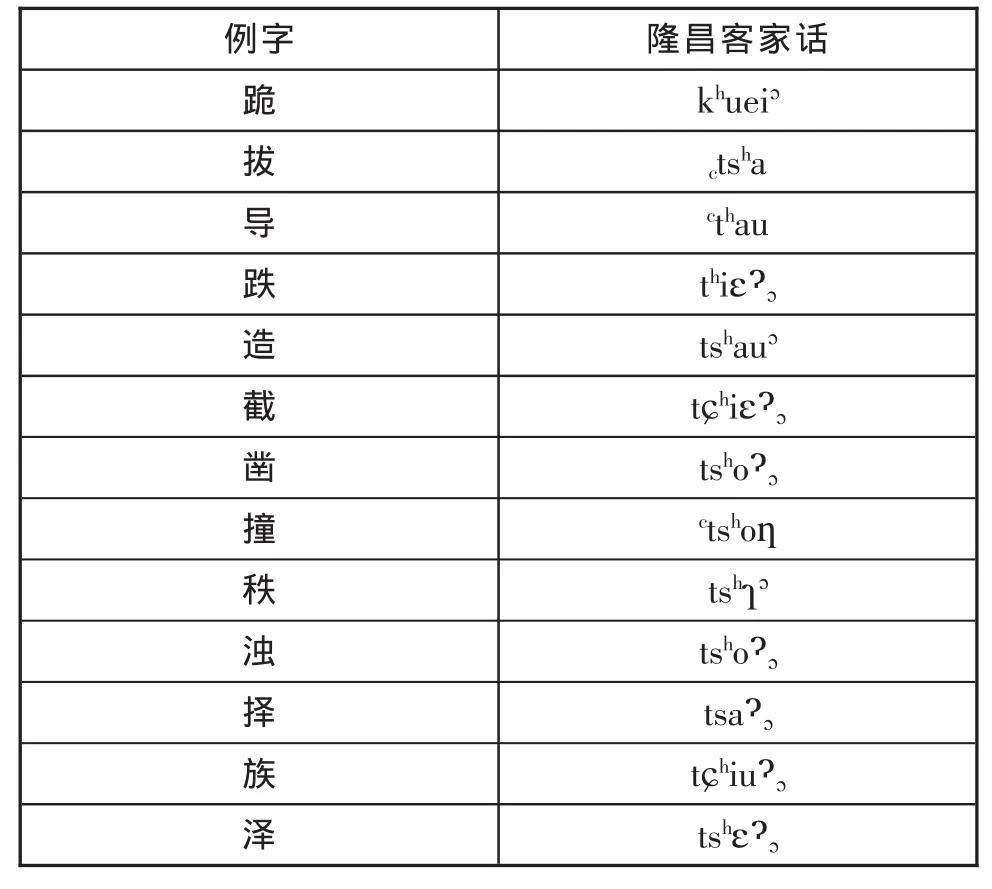

那么,实际上就只剩下了一种可能,即这些例外字来源于客家话。客家话的一个重要语音特点是“古全浊声母字,不论古四声,今客家话逢塞音、塞擦音读为送气清音。”[9]这一语音特征在四川、重庆客家话中得到了很好的保留和继承。下面是四川、重庆地区客家话全浊声母字送气、不送气情况:

经查询,上述重庆方言中的例外字在四川客家话中大都读为送气音,下面仅以被称为“川南客家的大本营”的隆昌的客家话为例⑤根据李科凤的研究,重庆盘龙镇客家话也保留了全浊声母字不论平仄送气的特征。。

表2

一方面,从语音上说,这些例外字在客家方言中都读为送气音,和重庆方言的语音特征具有一致性;另一方面,清初进入四川、重庆的客家人数量巨大,有上百万之众,是清初“填四川”移民中的一只重要力量,据四川区域史专家孙晓芬老师的 《清代前期的移民填四川》一书记载:重庆约有85%的人都是清代移民的后代。刘正刚在《清代福建移民在四川分布考-兼补罗香林四川客家分布说》中也考证了一些福建客家人迁徙到重庆市辖区的分布情况:

表3

可见,当时进入重庆的客家人应不在少数,加之客家人吃苦耐劳、善于经营,经济、社会地位较高,这使得在某个时期、某个地方客家话成为优势方言,当地的居民在心理上都看重客家话,甚至放弃自己方言的部分特征,仿效使用客家方言。虽然在与西南官话(重庆话)的竞争中,客家话最终还是处于劣势,并且地盘不断缩小。但是,这样一只重要的语言力量必然会在今天的西南官话(重庆话)中留下“底层”,而这些古全浊声母送气的例外字就是一个很好的佐证。

三、精组字语音演变不合常例的情况

在重庆方言中,还有少数精组字的演变是不合常例的。例如,有一些精组字在北京音中读为舌尖前音,在重庆方言中读成t、th、。举例如下:

表4

从以上的例字可以看出,这种精组读舌面的情况,主要见于精母、心母拼合合口三等韵。为何会产生这种语音现象,值得研究,我们认为可能与语音的同化作用有关。杨剑桥在《汉语音韵学讲义》中提出,精组的腭化出现在17世纪末、18世纪初,其分化的语音条件是[ts tshs]后接细音(包括由中古三等韵和四等韵发展而来的介音或主元音[i]和[y])而产生的同化作用。在重庆方言中,上述例字的韵母大多是高元音[y],因此无一例外地将前面的声母腭化成舌面音。从这个意义上说,重庆方言在腭化问题上比北京语音更为“超前”。

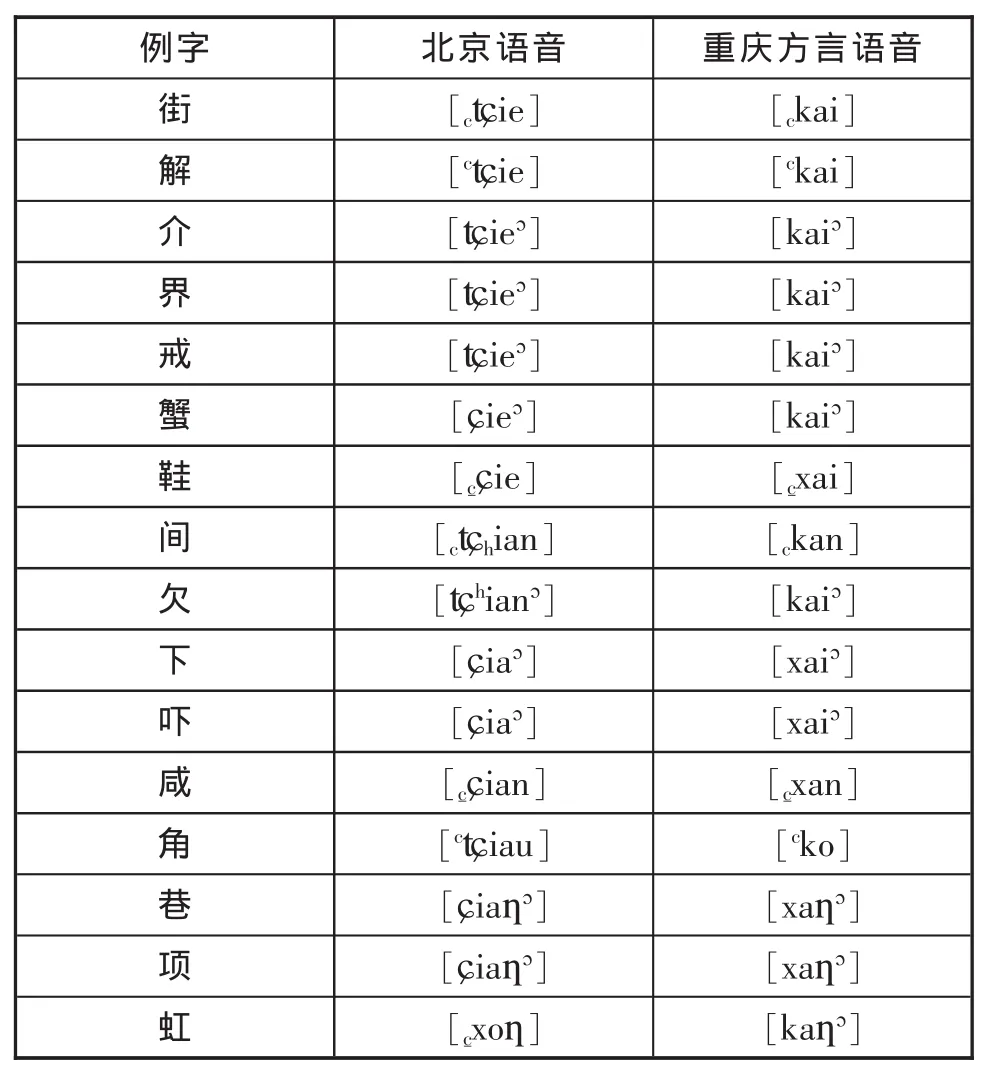

四、见组字保留舌根音的情况

表5

不难看出,上述见系字,在今北京语音中实际上已经完全腭化了,即细音前的[k]、[kh]、[x]已经完全读成[][h][]了。在重庆方言中,这部分字还保留舌根音的读法,但有些字实际上是两读,我们可以把这部分字视为文白异读。例如:在“上街”这个词组中,重庆方言一般读成[k]声母,但在“华尔街”这个词组中,重庆方言一般读成文读音[]声母。再如在“解手”这个词中,重庆方言一般读成[k]声母,但在“解放碑”这个词中,重庆方言一般读成文读音[]声母。按照一般的规律,方言的白读音是历史较为久远的读音,而方言的文读音则是受普通话影响而产生的读书音。所以,重庆方言“街”和“解”这些文读音应该是受普通话影响而产生的,而不是重庆方言原有的。

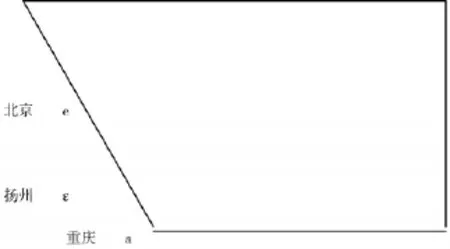

通过对重庆、北京、扬州等地的见组字读音进行考察,还可以探讨腭化现象对韵母的影响。例如:

扬州方言是江淮官话的代表方言。我们通过上面几个例子可以发现,和西南官话相比,江淮官话似乎更接近北京语音,因为其见组字在细音前已经全部腭化了,两读的情况比较少。但是,和北京语音相比,江淮官话似乎又没有完全腭化到位。我们比较一下重庆、扬州、北京三地几个例字的主元音便可以看出一些端倪。这几个例字,在重庆方言中的主元音是[a],在扬州方言中是 [],在北京语音中是[e].可以看到,从西南官话到江淮官话,再到北京语音,见系字在细音前,韵母主元音的舌位是逐渐升高的。如下图所示:

图1

之所以出现这种情况,我们认为是主元音受介音[i]的影响而使舌位不断上升的缘故。所以,语音的同化作用不但能作用于声母,也常常会作用于韵母。

[1]李蓝.六十年来西南官话的调查与研究[J].方言, 1997,(4).

[2]李新魁.中古音[M]北京:商务印书馆,1991.

[3]李如龙.汉语方言学[M]北京:高等教育出版社, 2001.

[4]崔荣昌.四川方言的形成[J].方言,1985,(1).

[5]周勇.湖广填四川与重庆[J].今日重庆,2006,(6).

[6]周振鹤,游汝杰.方言与中国文化[M].上海:上海人民出版社,2006.

[7]黄雪贞.西南官话的分区[J].方言,1986,(4).

[8]崔荣昌.四川省西南官话以外的汉语方言[J].方言, 1986,(3).

[9]侯精一.现代汉语方言概论[M].上海:上海教育出版社,2002.

H172.3

A

1008-6382(2010)05-0068-05

10.3969/j.issn.1008-6382.2010.05.017

2010-07-08

周骥(1978-),男,重庆市人,重庆广播电视大学教师,主要从事现代汉语和方言研究。

(责任编辑 玫 西)