对比分析研究与外语教学

□天津科技大学 孟璐 杨秀珍

对比分析研究与外语教学

□天津科技大学 孟璐 杨秀珍

对比分析研究是将两种语言进行对比,以期揭示母语和目的语差异的一种分析方法。虽然对比分析受到过批判,但在指导外语教学方面的作用举足轻重。教师利用对比分析理论可以预测、诊断并解释学生在外语学习过程中可能遇到的困难,同时还可以指导语言测试和教材编写。

对比分析;外语教学;母语;目的语

对比分析旨在将学习者的母语和目的语进行对比,预测和解释学生在学习语言过程中可能出现的错误和困难。作为语言研究主要方法之一的对比分析,虽受到过怀疑和批评,但随着二语习得研究的发展,又重新得到人们的重视[1]。本文拟从对比分析研究的起源发展、理论基础和其在外语教学中的应用,说明对比分析仍是语言研究和外语教学的重要手段之一。

一、对比分析研究的起源与发展

对比分析研究可追溯到19世纪末。1892年,德国语言学家Charles H.Grandgent在German and English Sounds一书中,将英、德两种语言的语音系统进行了比较。而“对比语言学”这一术语是由美国语言学家B.L.Whorf于1941年在Language and Logic一文中首次提出,通过不同语系、语言之间的对比,能更好地“研究不同语言在语法、逻辑和对经验的一般分析上的重大区别”[2]。对比分析的方法从此运用于外语教学中。

对比分析研究在欧洲一些国家和美国都有着悠久的历史。在欧洲,从19世纪末、20世纪初的对比型共时语言至今,布拉格学派及其他学派的语言学家对对比分析研究都作出了巨大的贡献。

美国的对比语言学则起源于第二次世界大战期间。由于战乱,大量外国移民移居到美国;同时随着战事的发展,各国士兵也需要掌握参战地区基础的语言知识,当时的人们迫切需要最经济、最有效、最快速的外语教学方法,因此,对比分析应运而生。以外语教学为主要目的的对比分析,解决了当时语言交流的问题,在美国得到广泛使用。20世纪60年代以后,对比分析因其行为主义心理学的理论基础受到短时间的批判,但在70年代末人们对对比分析又有了新的认识,通过对两种语言的比较以提高学生语言能力的对比分析再现生机。此时的对比分析也有了新的变化,其一,对比分析的范围扩大到了语言的各个层次,从语音、词汇、句子到段落和篇章,不仅考察语言内部因素,而且还联系语言以外的社会、文化、心理、历史等因素。其二,重新定位母语在外语学习中的位置[3]。

对比分析在我国也得到迅速的发展。赵元任先生在1933年发表的有关汉英语调对比的论文开始了中国研究对比分析的篇章。1977年,吕叔湘先生发表“通过对比研究语法”的演讲,标志着英汉对比研究作为一个学科在中国诞生[3]。随后十几年,对比分析在中国得到蓬勃发展,研究主要侧重于语音、词汇、修辞等。虽然在80年代中后期对比分析一度影响甚微[4],但从90年代至今,对比分析研究得到进一步发展,取得了令人瞩目的成绩,许多专家学者出版的有关对比分析的著作促进了对比分析在中国的发展,赋予了对比研究新的特点,对比分析研究的内容也不断扩展和深入。

二、对比分析研究的理论基础

对比分析主要以迁移理论为基础。世界上的七大语系,上千种语言不尽相同。每一种语言都有自己特殊的语言和文化体系。二语学习者在学习外语的过程中往往会受到母语的影响,把母语的语言规律运用到外语学习中,影响了正常的二语习得,这就是母语的迁移作用。迁移原是心理学术语,是一种学习对另一种学习的影响。H.Ellis把外语学习中的“迁移”定义为“对任务A的学习会影响任务B学习的一种假设”,并称这“也许是教育理论和实践中最为重要的概念”[5]。James Carl在Contrastive Analysis中也提到将H.Ellis定义中的“任务A和任务B分别置换为第一语言(L1)和第二语言(L2)”(也就是母语和目的语),这就是语言迁移[5]。

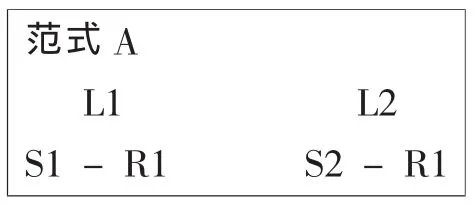

Lado在Linguistics Across Cultures一书中曾指出,“学习者倾向于将母语的形式意义、文化迁移到外语的形式和文化中”[6]。Osgood总结了有关迁移现象的研究后,提出了迁移的三种模式[5]:

(S表示刺激项目,R表示反应项目,T表示迁移,Proaction表示前摄,Retroaction表示倒摄)

Osgood设想三种学习任务1,2,3是有顺序的。任务1对任务2的影响是前摄作用,任务3对任务2的影响则是倒摄作用。对比分析是指前摄作用(Proaction)。刺激项目不同(S1,S2),产生相同的反应项目(R1),是正迁移作用(+T);相反,刺激项目相同(S1),产生不同的反应项目(R1,R2)或者不同刺激项目(S1,S2)产生不同反应项目(R1,R2)则是负迁移的作用(-T)。

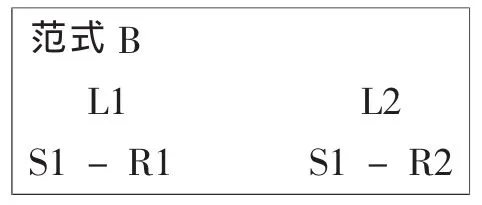

James基于Osgood的三种模式,重新提出迁移的三种范式:

在范式A中,二语学习者在两种语言中受到两种不同的刺激,S1和S2,却产生相同的反应R1。L1和L2两种语言采用相同的语言表达形式R1,但R1却是由不同的刺激S1和S2引起的,这主要是因为不同的交际目的。比如,中国人见面经常问,“你吃了吗?”仅仅是一种打招呼的方式,并不是真正询问你是否吃饭。而在英语中如果有人问出,“Have you had your dinner yet?”对方的理解是他需要给予你明确的回答。虽然在L1和L2中表达同样的R1,却有不同的表达形式S1,S2。

在范式B中,二语学习者在两种语言中受到同样的刺激S1,却产生了不同的反应R1和R2。相同的语言表达形式表达的意思却不同。最典型的例子就是英语的否定疑问句。比如,“Didn’t Sara attend the meeting?”回答往往是“Yes,she did(she attended the meeting).”或者“No,she didn’t(she didn’t attend the meeting).”这段对话翻译成中文则是,“莎拉没参加这次会议吗?”回答是,“是的,她没参加。”或者“不是,她参加了。”英汉两种语言中,肯定的回答虽用的是“Yes”和“是的”,但表达的意思一个是参加了会议,一个是没参加,截然相反。否定回答表达的意思同样也是相反的。

在范式C中,L1中的S1和R1与L2中的S2和R2没有相似之处,“对比分析对这一范式不感兴趣,因为存在于两种语言中的两个刺激S和两个反应R完全不同”[5]。

根据James提出的三个范式,外语学习过程中的语言迁移可以分为正迁移,负迁移和零迁移。

正迁移是指母语的模式或规则与目的语的形式相同,学习者在学习过程中把母语的模式或规则迁移到目的语中,这样能更好地促进语言的学习。如果两种语言的刺激或反应在某一方面相同,那么同样的刺激或反应就可以促进外语学习中新的语言习惯的形成。

负迁移是指是母语的模式或规则与目的语的形式不同,学习者在学习过程中把母语的模式或规则迁移到目的语的学习中,因而干扰或抑制学习者对目的语的习得,影响了新的语言习惯的形成。在外语教学中,教师不仅要指导二语学习者如何利用正迁移作用,同时还要指导他们学会抑制母语的干扰作用。

James的范式C指的是零迁移,即两种语言任务完全不同。零迁移“发生在两种语言中的表达形式差距太大,以至于外语学习者认为这两种形式毫无共同之处的时候”[7]。

三、对比分析研究在外语教学中的应用

对比分析研究在外语教学中应用广泛。从对比分析研究的起源来看,其主要宗旨是为外语教学实践服务的;从对比分析研究的历史来看,其对语言学理论体系及外语教学理论研究的贡献是不可磨灭的[8]。因为它具有以下功能:

1.预测功能

Lado在Linguistics Across Cultures的序言中指出,“通过比较两种语言和文化,发现和描述学习者在学习第二语言时的错误……可以预测和描述那些会对学生造成困难的语言结构类型,以及那些不会造成困难的语言结构类型。”[6]Oller也认为对比分析是“一种能预测学生出错的方法”[9]。

对比分析研究能清楚地揭示两种语言的异同,差异的部分是学生经常出错的知识点。对于任何学习者,熟悉的知识掌握都较快,陌生的知识可能会比较困难。二语学习者在学习目的语时也会遇到同样的问题。与母语的语言结构相同或类似的知识学起来容易,而不同的语言结构相对来说较为困难。通过母语和目的语的对比分析,二语学习者可以充分利用正迁移,掌握自己熟悉的知识,同时克服母语的干扰作用,提高自己的语言能力。教师也可通过对比的差异有效地进行针对性教学。

2.诊断解释功能

教师不仅要教书育人,还要作为一名监督者、评定员,监控、评估学生的学习活动,诊断、解释和分析学生在学习过程中产生的错误及其原因。对比分析的诊断能力是指“搜集学生在外语学习中所遇到的实际困难和所犯的具体错误,然后再通过对比来确定(也就是说‘诊断出’)哪些错误是由于母语与目的语的不同而引起的”[7]。对比分析的诊断能力为二语教师和学习者提供了必要的知识,通过诊断,教师和学习者知道犯错误的原因,通过教师的分析、解释和监控,学习者可以避免以后再犯同类的错误,从而达到提高语言能力的目的。

3.语言测试功能

Davies(1968)曾指出,“如果测试是为一组具有共同母语的外语学生设计的,那么对比分析是至关重要的。”[10]语言测试是外语教学中的一个重要环节。测试不仅能让教师了解教与学的情况,改进教学方法,提高教学质量,而且能检测学生的学习效果,及时得到学生的反馈信息。“语言测试的基本要求是信度和效度”[1],测试要准确真实检测出学生对所学知识的掌握情况,也就是学生的外语能力。在测试过程中,教师无法将所有的知识点作为考察学生能力的内容,只能选择有代表意义的语言项目进行测试。通过对比分析,教师可以选择、确定测试的内容和重点,也可以决定如何对这些知识点进行测试。比如在选择题的选项中,会有干扰项扰乱学生的判断力,而学生选择干扰项往往是受母语知识的操控。正如Harri所说,“测试中干扰学生最厉害的选项是能引起学生母语思维的,而这些学生往往没有完全掌握母语与目标语的差异”[11]。

4.有助教材编写

Lado(1957)在Linguistics Across Cultures第一章中引用了C.Fries的话,“最有效的教材应该是以对学习者的母语和目的语进行科学描述和仔细对比为基础的”[6]。最科学的教材应该是建立在对母语和目标语差异进行描述分析的基础上。但在编写外语教材时,不可能完全按照母语与外语的异同来安排,那么一种切实可行的办法就是在教材整体编排上按外语语言本身的难易程度及一般教学规律来进行,但在课文及练习上要突出外语及母语间的差异,尤其是在讲解语法、编写词汇等方面,对比分析的预测作用更是具有特别重要的意义[1]。对比分析能够在一定程度上预测出什么样的语言结构类型可能对学生学习造成困难,因此,编者应当多把这样的知识点编写在教材中,并设置相关练习,帮助学生尽快适应并掌握这些知识。教师也可根据学生在实际学习中出现的错误进行分析、诊断,对教材进行合理地补充、调整。

对比分析自上世纪40年代首次提出使用至今,尽管受到过批判,但作为一种基本的教学模式理论,其作用不可替代。对比研究母语和目的语,能让外语教师更加深刻地意识到不同语言间结构意义上的差异,在教学中自觉地运用学习者原有知识促进外语学习[8],同时也能指导教材编写、外语测试和课程设计。因此,对比分析理论在外语教学中仍然起着举足轻重的作用。

[1]张燕丽,张萍.对比分析理论与外语教学[J].海军工程大大学学报,2000(1):113-115.

[2]刘芳.三十平回眸:对比语言学在中国[J].语文学刊:高教版,2007(5):72-73.

[3]邓俊民.对比分析理论及其对外语教学的影响[J].山西师范大学:社会科学版,1999(7):96.

[4]潘文国.对比语言学的新发展[J].中国外语,2006(6):14.

[5]James,Carl.Contrastive Analysis[M].Harlow Essex:Longman Group Ltd.1981:11-18.

[6]Lado,R..Linguistics Across Cultures[M].Ann Arbor: University of Michigan Press,1957:vii-2.

[7]许余龙.对比语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2005:282-302.

[8]束定芳,庄智豪.现代外语教学[M].上海:上海外语教学出版社,1999:55.

[9]Oller,J.W.."Difficulty and predictability".PCCLLU Pater,University of Hawaii,1971:79.

[10]Davies,A.,ed..Language Testing Symposium[C].Oxford: Oxford University Press,1968:12.

[11]Harris,D.P.."The liguistics of language testing"In A. Davies,ed.,Language Testing Symposium Oxford: University Press,1968:39.

H319.3