教育成层对农村成员社会流动影响的个案分析*

●陈振中 陈良

教育成层对农村成员社会流动影响的个案分析*

●陈振中 陈良

教育对个人社会身份的拟制通过成层功能得以实现,这对处于社会关系弱势状态的农村成员的社会流动产生着重要的影响。w村的个案分析证实了拥有高等教育和职业教育学历的农村成员个人的向上社会流动机会较大。

教育成层;农村成员;社会流动;职业

教育成层是指通过教育所获得的学历具有身份作用,成为影响人社会分层和社会地位的因素[1],表现在教育通过制度化的规定,按照不同阶段、类型、学历结构、专业水平等标准通过考试筛滤,把教育人口分流到正规的普通教育、专业技能教育、技术教育;非正规的职能教育、学历教育等学校中,培养不同层次和规格的人才,满足社会不同岗位的需求。教育成层把学校分门别类直接导致受教育者学历的高低和层次的差别,给社会分层提供了基础。美国社会学家巴兰坦指出,教育系统充满了分层过程,这种过程既反映了社会的学校分层,又说明学校是强化和持续社会分层的一种途径。[2]教育成层是社会分层的基础,职业是社会流动的阶梯,以职业为切入口研究教育成层对个人社会流动的影响尤为必要。斯密说,现代社会是“不再由‘等级、身份’来构成层次森严的停滞社会”,而是由“习惯、习俗和教育水平”之间的差异所构成的流动社会。[3]因此,教育对个人的社会流动具有重要的影响。户籍制和城乡二元结构一直是制约农村成员向上社会流动的制度壁垒,他们的职业选择和社会流动,很大程度上取决于其受教育的程度。有研究发现,农村人口中文化高低直接制约着人口的迁移倾向[4]。

研究者以广西玉林市M镇W村出生在1980-1990年年龄段的未婚人员为研究样本,通过了解此已教育未婚在业群体的教育状况及其教育与职业流动的关系,进而分析教育成层对农村成员社会流动的影响。

一、W村概况

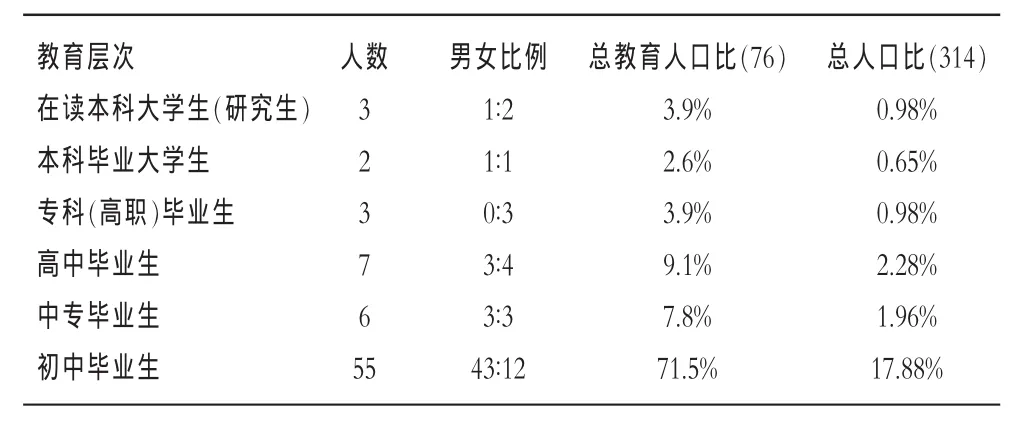

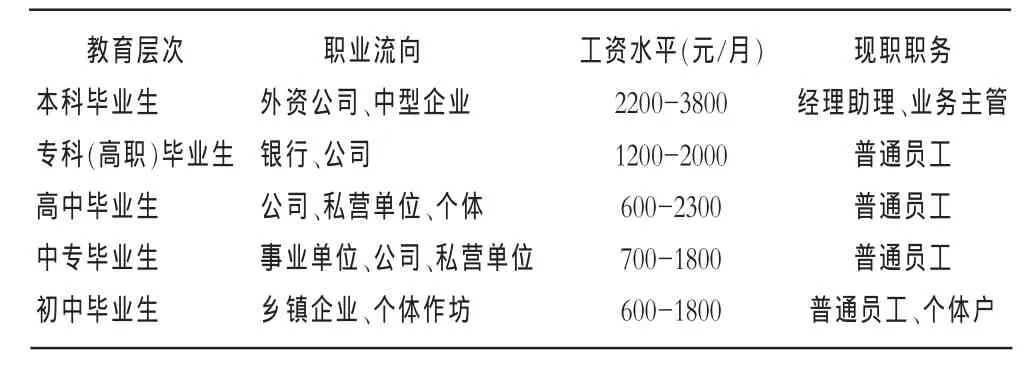

W村坐落于玉林市玉桂路的前中半段,属于M镇的管辖范围,地处M镇与小平山镇的交界点,离玉林市区20公里,小平山镇3公里,距M镇中心1.5公里左右,交通便利,经济状况良好。本村共有基本家庭64户,常住人口314人,分为四个队(四个宗族)。户均农田1.2亩,主要以水稻种植为主,大部分家庭的农产品只满于内需,少许家庭有经济作物。村内共有个体养鸡场17个,每个养殖场年均收入达2-3万元人民币。小型造纸厂1个,家庭式炮筒加工作坊8个,可吸纳全村60%以上的劳动人口和邻村部分村民就业。员工们正常的月收入不低于1000元。调查了解到W村出生于1980-1990年段已教育未婚人员共76人,见表1;其在业状况,见表2。

表1 W村1980-1990年段未婚已教育人员的教育状况

表2 W村1980-1990年段未婚已教育人员的在业状况

二、基本分析

(一)宗族文化对农村成员的教育选择有重要的影响

本村接受高等教育的人员,主要出自两个宗族(简称“F”和“G”宗族),村里最早的男大学生和女大学生分别来自这两个宗族。F宗族一直出大学生,最高学历为硕士研究生。F和G宗族在80年代前就已有过因高学历或是一技之长而在城里或其他地方工作的前辈。F是W村中在外工作甚至举家外迁人数最多、跨地区向上社会流动最为广泛和频繁的宗族。学医的和学财经的又分别来自G和S宗族。G宗族二十几年前已有从事医药行业的人,现村里诊所的医生是G族的。S宗族中的Z人家已有三辈人毕业于财经院校并在相关行业工作。一个村民的话:“看着哥姐们的有出息,咱的孩儿也要争口气,争个面子,向着哥姐们看齐”道出了宗族的文化先人对本族甚至本村后人教育层次的追求、教育类型的选择和职业倾向的影响。农村里宗族文化对其成员的行为和观念具有模塑作用。

另一值得关注的现象是,部分有过高学历的村员的老屋是互为邻居的。在以浓郁的血缘关系为纽带的熟人社会里,邻里文化也像宗族文化一样影响着农村成员的行为和价值观念。有孩子接受高等教育的这几个家庭,他们父母的关系是要好的,孩子的往来也较多,互相之间影响较大,一个家庭有大学生出现,另一个家庭的孩子也会以此为榜样,努力进取。邻里的密切交往,邻里的互相攀比,成为了乡土社会里的一道特色风景。

(二)教育成层影响着个人的职业流向和工资水平

现代社会个人的社会地位、经济地位、政治地位和文化地位综合体现于他(她)的职业岗位和酬劳水平中。个人的职业与他受教育的程度和学历层次有着密切的联系。一个人受教育的程度及其毕业的年际深刻地影响着其自身的职业选择和工资水平。受过专门的技能教育特别是高等教育的人员在职业中较具优越性。高学历文凭和技能证书充当着职业流动的有效凭证,他们择业相对较顺利,就业中获得继续学习的机会较多。有学者认为,进入职业后智能提升的重要路径是接受培训,包括文化素质、职业技能、任职资格方面的培训,在职能水平决定社会流动的条件下,培训量与向上流动的可能性正相关。[5]在起点上他们就享有了优先的机会,在过程中也享受着较多的优待。他们的职业地位决定了他们酬劳水平要比其他学历层次的员工高。此外,他们的户籍已经跟随其所在的单位签至城市,享受着城市公民的身份和待遇。村中本科毕业的C和H不但享受着较高的基本工资而且也享受着职业地位所带来的附加报酬,比如“三保”、住房补贴、公休等。当然,他们同时也承担着巨大的职业压力和职场竞争力。

高中学历和初中学历的村员的工作选择相对来说比有文凭、有技能的大中专毕业生要困难。中学毕业的村员特别是女村员,一般是跟随亲友到广东、深圳珠江三角一带进入纺织、服装、饮食、娱乐、电子电器、家政、超市服务等行业打工,工资水平很低,很多厂家普工的基本工资只有600-900元,通过加班(一般情况下正常日班8小时,加班6小时,每天工作达14小时)来获取额外的酬劳,有时工资可达1800元,但是他们的付出要远远大于其他岗位的人员。高中毕业的村员相对来说后来较容易考取厂内的一些小管理职位,比其他普工获取更多一点的岗位补贴和向上流动的机会。

教育是影响个人职业选择的重要因素之一,但并不是绝对的条件。调查中,还发现了社会网络关系影响着个人职业流向的现象。社会关系网络是指将人们之间亲密的和特定的社会关系视为一种社会资源,借助特殊主义的社会关系机制,作用于不同群体成员的地位获得。[6]社会关系处于弱势状态的农村,宗族中稍微有强势的关系都会成为其成员向上社会流动的砝码。中专学历的GL和GF选择医药行业,源于她们均毕业于卫生学校,她们共同的伯父既有广西某市区医院的医生也有本地的医生。但她们毕业时面对高等教育大众化大批高学历毕业生就业的市场压力,因学历的门槛没能顺利到正规的公营医院就职,于是流向私营医药单位。财经学校毕业的CY凭借其爷爷、姑姑的社会关系,幸运的进入邮政系统就职。大专毕业的CY因其良好的社会网络关系而进入了本市的一家银行,享受着优渥的经济条件和良好的社会地位。

(三)教育成层影响着个人初职和现职的选择

社会分层理论中被称之为“地位获得研究”的经典社会流动模型“布劳-邓旨模型”理论认为,由于工业化的发展,社会分层结构主要表现为职业结构,而某种职业结构地位的获得主要取决于代际之间的教育水平和职业,以及本人的教育水平和初职的影响。[7]教育成层所体现出来的学历层次、文化程度和技能水平,成为了竞争性社会中个人流动的重要筹码。个人从一完成不同阶段的学校教育步入社会之门那一刻起,其职业门槛和社会地位即已被市场格式化了。教育系统控制着文化资本的产生、传递和转换,因而乃是支配着社会地位,形塑着社会意识的重要体制。[8]个人的初职在很大程度上反映着他的受教育水平。因此,研究个人社会流动的频度及其流动状态,应从观察其职业地位的初职(初次从事工作的职业地位)和现职(当前工作的职业地位)的差异入手。如果初职地位与现职地位之间差距很小,说明发生了短距离的社会流动[9];若其初职和现职变化较大,说明这个人的社会流动幅度较大,值得进一步研究他流动的类型、方向和动力。

调查了解到,只有中学学历的村员职业流动较频繁,每年换工是普遍的现象,甚至有一年换3-4个工厂的村员,但他们的初职和现职的差别不大,多数是水平性的地域流动或相同性质工种的频换,因此其工资没有多大的变化。但工作了两年以上的村员,凭借工作的熟练度和地域的熟悉度,再择厂时工资水平一般都较之之前高。相对来说,受过高等教育或是职业教育的村员,他们的职业流动频度较低,其工资水平随着工作资历逐年增长,职业地位也有所提高。

(四)教育成层对个人社会流动的影响通过进入不同的职业链体现

S.斯皮尔曼在其著作中把职业链描绘为相对稳定的劳动力市场结构,劳动者通过它来流动。职业链代表最小的劳动力市场单位,因此它具有内部劳动力市场的特征:习惯和熟练性会造成劳动力市场的分割和同等任务的工资差异。[10]不同类型、阶段和学历的学校教育成了劳动力市场分割的基本标准和重要杠杆。专业的技能教育或者高知识含量的学历教育代表着劳动的高附加值。反之,普通教育则是普通职业和职位的准入。分割劳动力市场理论中隐含了经济学意义上的“歧视”和“品位”。经济学意义的歧视体现在平均能力(相等生产能力)的工人获得了不同的平均报酬中[11]。决定论的竞争理论指出,歧视反映了一个可定义的群体的“品位”,即雇主给予不同学历文化的人不同的工资水平来体现他们的品位。G.G.凯恩也曾形象指出,教育不是以一种模糊或任意的方式转换成地位和收入的,它的转换方式与职业链有关。其转换方式有两种,一是教育可以充当进入一条职业链的资格和凭证;或者它可以在个人的一生中不断地被偿还,高学历者在一条职业链中获益匪浅。[12]

教育成层对个人社会流动的影响通过进入不同类型的职业链体现。受过高等教育或一定专业技能教育的人,较容易进入有序的职业链。有序职业链指人们的流动是朝着一个方向进行,之后工作上人们的平均年龄、工资水平和职业声望较之于前的工作高,且每个延续的位置都带来个人收入和地位的改善。本村中专以上学历的成员基本上都进入了技能性较强、体现工作经验、工作熟练程度、讲究工作资历的职业工作。无论是业务主管、经理助理的职位,还是银行系统、邮政单位,医药部门和车床制造厂,都讲究学识和技能,资历和经验。

无序的职业链指人们在各个工作之间循环流动,不需要以另一工作为必备条件,且工作群间工资水平和职业声望基本相同,不存在年龄距离的职业链。可以把这种轨迹看做不需要特殊技能的一组工作组合,因为这些工作不需要其他工作经验,于是每个工作都成为新工人的入口。[13]中学毕业后进入各行业的人员所从事的工作可谓无序职业链上的。此职业链上的工作是充满可替代性的,其中的员工队伍是松散的组织关系,流动性较强,随进随开工,无需专门的培训和技能,只是机械、简单的体力劳动和手工活。初中毕业的S说:“我们找份工作其实不难,只要愿意,工资低的劳务活多得是,即使在广东深圳找不着,回家也有得干,炮筒厂里的工我们行。但出去了,谁心甘情愿干那些低等活呀!但谁叫我们没文化①呢?”。村中很多的男青少年中学毕业后,除了部分到广东、深圳一带打工以外,大部分还是愿意留在本村或到邻村的造纸厂、炮筒厂,他们认为留在自家门口做工比在外面自由且花销不大,况且没有文凭,在外面打工工资也不比家里高。本地的炮筒加工厂、造纸厂里很多的活儿男女老少皆行,只要员工愿意可以相对宽松的换工,实现近距离的水平流动。

(五)教育成层很大程度上决定着个人社会流动的方向和类型

社会流动可以被理解成个人或社会对象或价值——被人类活动创造的或修改的任何变化——从一个社会位置到另一个社会位置的任何转变。[14]它反映着个人社会地位的改变和社会阶级与阶层结构间的变化过程。社会流动有以下几种类型:垂直流动与水平流动;代际流动与代内流动;自然性流动与非自然性流动;结构性流动和自由性流动;竞争性流动和赞助性流动等。

整体来说,W村的村员社会流动方式主要集中在水平流动和自然流动。水平流动又称地点流动,是指个人处于同一社会地位的阶级与阶层之间的流动,表现为职业的转换和地域的迁移。拥有较低教育水平的村员,他们的职业转换和地点变化较大,比如,常换工,却只是进入不同的地方相同性质的厂。在村中进炮筒厂或纸厂的劳动者根据厂家旺季和淡季的季候风转换工种和工厂,或是“价比三家”地来回在附近的几家换工。因村员们的父母甚至祖辈基本上都为农民,所以代际流动只有在上辈有文化人的宗族中才出现。因此,代内流动对于村民们来说较为普遍,且以竞争性流动为主。

垂直流动体现为向上和向下流动。受过高等教育以及专业技能教育的村员,从事工作三年后是有向上流动机会的。访谈了解到,在公司工作的,前两年基本上是没有机会改变职业地位的,但是会有一些教育培训的机会,这为之后的“晋级”积累了资本。现已是业务主管的C说,他努力了三年才当上主管的,刚开始只是个跑业务、跑销售的普工。工作了两年的H还处在初任职的经理助理位置,只是从一个分部平调到另一个分部,但这期间参加了许多次的业务考核和实践操作。技术性太强的职业,需要一定的资历才有向上流动的机会。在车床厂工作的D说:“我们出来的前两年,一般情况下只能是学徒,要跟师傅学,有时甚至是不带工资的;出师后自己就可以凭借资历当个‘小师父’,往后表现出色的话也可以带学徒,但是要当上师傅,那个时间十年八年都有可能。”普通教育出来的村员,很少有机会接受业务的再培训教育,向上流动的机会几乎为零。R从03年高中毕业至今5年,一直在一家台湾老板的电子公司工作,开始是普工,后来通过考试做了个小小的“品管”(质检员,比普工要高点的职位)。低学历的员工即使拥有五年时间的工作经历在一个有高学历高层公司里也是难以有机会向上流动的。初中毕业的村员更加缺少机会跳出“普工”的行列,正如Y所说:“现在进厂都要求高中毕业优先,我们的戏更少。我去年初中毕业后进厂是以‘试工’的名义最低工资进去才得以工作,后来是通过不停的加班才增加工资的。”

教育成层机制,一开始就把学校按类型、专业层次、知识水平分层,从而对受教育者进行不同的训练,让其获取适应一定社会阶层职业的能力,从“未社会”的源头把人社会化了,使得受教育者完成学业后步入社会时就已经踏上不同的工作领域扮演着不同阶层的社会角色。柯林斯说得好:“职业在教育系统内已被设计好”、“教育类型最精确地反映了某一特殊身份团体的成员资格。”[15]

三、结语

学者彭拥军指出,按所拥有的生产资料和劳动方式划分,农村至少可分为以下几大社会阶层:农业劳动者阶层、雇工阶层、农民知识分子阶层,个体手工业劳动者和个体工商户阶层、私营企业者阶层,乡镇企业管理者阶层等。[16]W村的青少年劳动者20.16%集中于农业劳动者阶层、雇工阶层、个体手工业劳动者阶层。这主要是受他们的教育层次和类型影响。农民知识分子阶层只占全村人口比例的3.58%。可见,教育成层对农村社会成员的影响不只是受教育的层次和类型,还有他们的社会流动方向和类型,以及职业阶层类型和社会身份的获得。

教育是粉饰个人社会身份的符号,是取得社会身份资格的先决条件,因此它充当着个人社会流动的重要机制和社会分层无形的手。教育对个人社会身份的拟制通过成层的功能实现。学历社会中文凭就是一种身份标签,显示着人的第二身份。社会身份的获得,标准之一是性别、出身阶级、种族、民族等与生俱来的先赋性条件;其二是通过个人的教育成就、职业地位、政治权利和经济水平等后致性因素,它们决定着个人的文化地位,社会地位、权利地位和经济地位。农民出身的社会成员,通过接受高层次水平的教育和职业技能教育,可以便捷地僭越户籍和城乡二元结构的制度壁垒而获取市民身份,建立新的业缘关系,拓展个人社会关系网络,为进一步的社会流动奠定人脉基础。竞争、筛选和能力本位的奖励制度是影响社会分层的基本因素。[17]高学历教育和技能技术教育作为一种精英筛选和能力识别的装置,对农村社会成员的流动产生着重要的影响。

注释:

①笔者注:“低等活”“没文化”是本土性的概念,在村民们的眼里,凡是工资低,没有职位,没有盼头的都是低等活,比如在家乡的私营厂做工人和在外当保姆、清洁工等;“没文化”则指没能读到大学。

[1]陈振中.学历、身份与分层:当代社会变迁中教育成层功能的社会学研究[R].教育部人文社会科学项目报告书,2008.

[2]转引自李敏.论教育成层的功能及其实现途径[J].当代教育科学,2003,(13).

[3]华勒斯坦等.刘健芝等编译.学科、知识、权力[M].北京:三联书店,1999:73.

[4]马和民.当前中国城乡人口社会流动与教育之关系[J].社会学研究,1997,(4).

[5][6][9]陆学艺.当代中国社会流动[M].北京:社会科学文献出版社,2004:291,283,181.

[7][10][11][12][13]李路路,孙志祥.透视不平等—国外社会阶层理论[M].北京:社会科学文献出版社,2001:6,129,25,130,126.

[8]朱国华.权力的文化逻辑[M].上海:三联书店,2004:83.

[14][美]戴维·格伦斯基.王俊等译.社会分层(第2版)[M].北京:华夏出版社,2005:264.

[15][美]张人杰.国外教育社会学基本文选[M].上海:华东师范大学出版社,1999:54,58.

[16][17]彭拥军.高等教育与农村社会流动[M].北京:中国人民大学出版社,2007:101-102,248.

(责任编辑:刘丙元)

book=56,ebook=41

2008年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“学历、身份与分层:当代社会变迁中教育成层功能的社会学研究”(项目编号:087A880014);2009年广西研究生教育创新计划“广西农村成员社会流动的教育因素分析—以B村为例”(编号2009106020401M99)。

陈振中/广西师范大学教科院教授,博士陈良/广西师范大学教科院硕士研究生