一种枢椎“椎弓根”进钉技术的建立及其解剖学测量

蔡小军,何 斌,韩建华,宫开桓,李代君

(遵义医学院第三附属医院脊柱外科,贵州遵义563002)

枢椎“椎弓根”螺钉固定术式是新近提出的一种固定方法[1~5],虽然枢椎“椎弓根”螺钉进钉定位技术已有国内外学者进行了研究,但具体到术中对椎弓根的进钉点及进钉角度仍缺乏相对准确的判断方法。作者通过对一组枢椎标本进行观测发现,以枢椎横突孔内缘为进钉解剖学标志,枢椎下关节突中点外侧1mm及枢椎峡部中点作为枢椎“椎弓根”螺钉的进钉点和进钉方向是一种枢椎椎弓根螺钉置入的实用方法,现将研究结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 材料与方法 ①40套(80侧)成年人枢椎干骨标本,不分年龄、性别,外观排除破损和畸形。采用游标卡尺(精确度为0.02mm)、量角器(精确度为1°)、Photoshop CS2软件等工具进行观测。②枢椎的测量指标 D1、D2、D3:枢椎下关节突的内缘、中点和外缘与正中矢面的垂直距离;D4、D5:枢椎“椎弓根”峡部内、外缘(峡部内侧缘与横突孔内缘)分别与正中矢面的垂直距离;枢椎“椎弓根”的上倾角(下关节突中点和上关节突前侧在侧位上最凸点的连线与水平面的夹角);测量枢椎“椎弓根”的宽度(分别为峡部上部与椎弓根部的中宽);枢椎“椎弓根”的高度(分别取峡部与椎弓根部中点的连线)。③枢椎“椎弓根”新的进钉技术的相关测量:测量该技术的内倾角(枢椎下关节突枢椎下关节突中点外侧1mm和枢椎“椎弓根”峡部中点的延长线与正中矢状面的夹角)、上倾角 (下关节突中点外侧1mm和上关节突前侧在侧位上最凸点的连线与水平面的夹角,同枢椎“椎弓根”的上倾角)以及螺钉在枢椎“椎弓根”内行走距离。

1.2 统计学处理 所有数据均用SPSS12.0统计软件处理,实验所得枢椎的相关测量数据均用±s表示,左右侧数据比较用方差分析,检验水准α=0.05,P<0.05认为有统计学差异。

2 结果

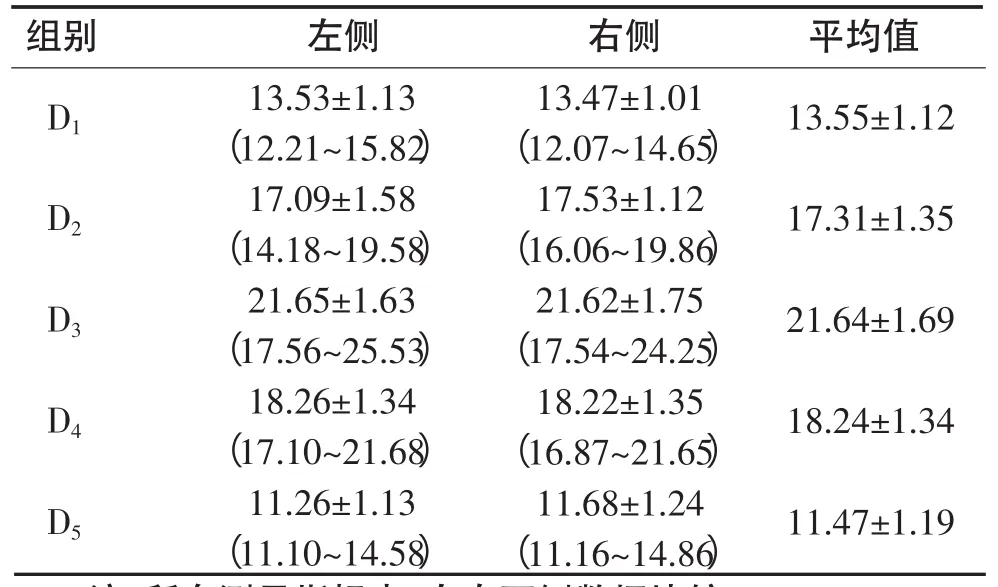

2.1 枢椎“椎弓根”相关指标的测量 见表1

表1 枢椎“椎弓根”相关测量值 (±s,min~max,n=80)Table 1 The Measurement of the Axial Pedicle (±s,min~max,n=80)

注:所有测量指标中,左右两侧数据比较P>0.05

?

2.2 枢椎横突孔内缘、枢椎“椎弓根”峡部中点与枢椎下关节突中点的位置关系 ①枢椎横突孔内缘与枢椎下关节突中点的位置关系比较枢椎横突孔内缘与枢椎下关节突中点的测量值,发现二者存在恒定的位置关系,即:枢椎横突孔内缘和枢椎下关节突中点与正中矢面的垂直距离两者相近似,左侧两者相差约1.17mm,右侧两者相差约0.69mm,平均值为0.93mm。②枢椎“椎弓根”峡部中点与枢椎下关节突中点的位置关系。本研究枢椎“椎弓根”峡部中点指峡部内侧缘(椎管外侧壁)与枢椎横突孔内缘两者的中点,比较峡部内侧缘与横突孔内缘的测量值,得出枢椎“椎弓根”峡部中点与正中矢面的距离左侧为(14.76±0.51)mm,右侧为(14.95±0.36)mm,平均值为(14.86±0.44)mm。 枢椎“椎弓根”峡部中点与枢椎下关节突中点两者间距离左侧为2.33mm,右侧为2.58mm,平均值为 2.45mm(图 1)。

图1 枢椎的测量方法

2.3 新的枢椎进钉点及进钉方向、角度的建立 基于枢椎横突孔内缘与枢椎下关节突中点二者存在恒定位置关系的解剖研究结果,即二者与枢椎正中矢面垂直距离近似相等,建立了以枢椎横突孔内缘为标志的枢椎椎弓根螺钉进钉点定位方法;进钉点为枢椎下关节突中点外侧1mm,以枢椎“椎弓根”峡部的中点连线及延长线为进钉方向和内倾角度(图2)。采用该枢椎“椎弓根”新的进钉技术的具体测量值见表3。

图2 枢椎新的进钉技术标识图

表2 枢椎下关节突的相关测量(mm,±s,min~max,n=80)Table 2 The MeasurementofC2Inferior Articular Process(mm,±s,min~max,n=80)

表2 枢椎下关节突的相关测量(mm,±s,min~max,n=80)Table 2 The MeasurementofC2Inferior Articular Process(mm,±s,min~max,n=80)

注:所有测量指标中,左右两侧数据比较P>0.05

?

表3 枢椎“椎弓根”新的进钉技术相关测量值 (±s,min~max,n=80)Table 3 The Measurement of the New “pedicle”Screw Entrance Method of Axis.(±s,min~max,n=80)

表3 枢椎“椎弓根”新的进钉技术相关测量值 (±s,min~max,n=80)Table 3 The Measurement of the New “pedicle”Screw Entrance Method of Axis.(±s,min~max,n=80)

注:所有测量指标中,左右两侧数据比较P>0.05

?

3 讨论

3.1 以横突孔内缘作为进钉参照标记并以下关节突中点为进钉点定位标志的科学性及可行性分析影响枢椎“椎弓根”螺钉置钉的主要参数是椎弓根的高度、宽度以及“椎弓根”的上倾角和在横断面上的内斜角。在明确椎弓根的高度、宽度后,术中更为重要的是枢椎“椎弓根”的上倾角和横断面上的内斜角,枢椎“椎弓根”内斜角过大,则向内侵入椎管;过小,则向外影响横突孔内的椎动脉,枢椎“椎弓根”上倾角过大,则向上进入侧块关节,影响寰枢关节的复位,过小则造成固定力量的减弱。虽然Xu[7]等通过解剖学研究,认为安全的枢椎椎弓根螺钉进钉点应位于椎板上缘下5mm和椎管内缘外7mm的交点处;Howington[8]等以棘突中线和椎板下缘为标志确定进针位置,该点位于枢椎棘突中线外侧26mm和下关节突最下缘上方9mm的交点处,但该两种技术方法是以椎板或棘突为参照选择进钉标记点,尽管有了明确的进钉角度(即内倾角、上倾角),但若椎体或椎管有变异或如在术中对椎板上缘或椎板下缘的判断出现误差,术中将难以对所提供的数据精确定位。故枢椎“椎弓根”上倾角及内斜角的大小与手术的成功与否密切相关。本文中所描述的枢椎“椎弓根”与他文中叙述的枢椎“峡部-椎弓根”复合体是相同概念

[6]。

马向阳[9]等解剖研究结果表明,枢椎“椎弓根”与枢椎下关节突之间存在较恒定的解剖位置关系,可用枢椎下关节突作为枢椎“椎弓根”螺钉的进钉解剖标志。本研究结果提示枢椎下关节突中点与正中矢面的距离为(17.31±1.35)mm,与枢椎横突孔内缘与正中矢面的距离两者的差值为1mm,证明枢椎横突孔内缘与枢椎下关节突的中点亦存在恒定的解剖位置关系。

枢椎“椎弓根”在横突孔与椎管外侧缘的横截面为上宽下窄的三角形,三角形的外侧壁为椎动脉在横突孔内形成的孔道,其内后方为椎弓根的后部,内上方紧邻上关节突[10、11],提示在手术操作中对枢椎椎管外缘(椎弓根内缘)与横突孔内缘(椎弓根外缘)的位置判定是术中的关键点,而该两点恰位于枢椎“椎弓根”峡部的两侧,术中易于探及和判断。本研究结果提示枢椎“椎弓根”峡部中点位于枢椎椎管外缘(椎弓根内缘)与横突孔内缘(椎弓根外缘)之间,与枢椎下关节突中点的距离的均值为2.45mm;以枢椎下关节突中点外侧1mm为进钉点指向枢椎“椎弓根”峡部中点为进钉角度,能够尽量地沿椎弓根内侧壁进钉,防止螺钉穿透椎弓根外侧壁(骨皮质)进入横突孔或向内侵入椎管。内倾角具有明确的个体化,故可用采用横突孔内缘为进钉解剖学标志,枢椎下关节突中点外侧1mm及枢椎“椎弓根”峡部中点作为枢椎椎弓根螺钉的进钉解剖标志,建立进钉点定位技术。

3.2 新的枢椎“椎弓根”进钉技术的具体方法、意义和优点 本法的具体操作方法为:术中在枢椎“椎弓根”的上缘(峡部)分别寻及峡部的内缘(“椎弓根”的内缘)、外缘(横突孔的内缘)并判断其中点,沿横突孔内缘的延长线(与正中矢面平行,以此为判断依据)寻及枢椎的下关节突中点,外侧平移1mm即以该点为枢椎“椎弓根”进钉点,以枢椎“椎弓根”的上缘(峡部)中点连线延长线为进钉方向和内倾角度,前端指向枢椎上关节突的前缘,顺此方向进钉,以上述的距离和角度作为术中指导进钉方向和角度的参照数据。

本研究提出的枢椎“椎弓根”新的进钉技术具有以下优点:①术中标记明确、直观,便于判断,枢椎下关节突、峡部中点、横突孔内侧缘均能够充分显露或探及,且与进钉点密切关联,进钉的通道和角度均能实实在在地感受到;②个体化强,每例患者进钉点和角度均以其自体枢椎上的解剖标记为准;③对具体的长度和距离、角度要求不高,在寻及相应解剖标志后即可进行螺钉内固定,避免了术中对距离和角度判断出现误差而导致置钉失误、内固定失败,甚至出现严重的并发症等问题;④固定稳妥,工作长度足够;本法螺钉在枢椎“椎弓根”内行走长度平均为(27.77±1.88)mm。

本研究表明,本法所提供的枢椎“椎弓根”内固定方法进钉点判定方法直观、便捷,置钉安全可靠,可操作性强,是枢椎“椎弓根”内固定的一种有效手术技术,但枢椎解剖位置特殊,周围重要组织多,需具有一定上颈椎手术经验的术者进行操作,且术前应仔细分析枢椎“椎弓根”的具体解剖情况,避免因发育畸形而导致内固定困难或失败等情况的发生。

[1]Resnick DK,Lapsiwala S,Trost GR.Anatomic suitability of the Cl-C2 complex for pedicle screw fixation[J].Spine,2002,27(14):1494.

[2]夏虹,钟世镇,刘景发,等.寰椎侧块后路螺钉固定的可行性研究[J].中国矫形外科杂志,2002,10(9):888.

[3]谭明生,张光铂,李子荣,等.寰椎测量及其经后弓侧块螺钉固定通道的研究[J].中国脊柱脊髓杂志,2002,12(1):5-8.

[4]梁裕,龚耀成,郑涛,等.第2、3颈椎后路钢板螺钉内固定治疗Hangman骨折[J].中国脊柱脊髓杂志,2004,14(1):35-37.

[5]王超,闫明,周海涛,等.难复性寰枢关节脱位的手术治疗[J].中华骨科杂志,2004,24(5):290-294.

[6]王超,尹绍猛,闫明,等.使用枢椎椎弓根螺钉和枕颈固定板的枕颈融合术[J].中华外科杂志,2004,42(12):707-712.

[7]Xu R,Nadaud MC,Ebraheim NA,et a1.,Morphology of the second cervical Vertebra and the posterior projection of the C2 peticle axis[J].Spine,1995,20(3):259-263.

[8]Howington JU,Kruse JJ,Awasthi D.Surgical anatomy of the C2 pedicle[J].J Neurosurg,200l,95(1spine):88-92.

[9]王建华,尹庆水,夏虹,等.枢椎椎动脉孔解剖分型与椎弓根置钉关系的研究 [J].中国脊柱脊髓杂志,2006,16(9):677-680.

[10]侯黎升,王人朋,阮狄克,等.利用Unigraphics软件三维模拟寻找枢椎侧弓安全钉道的研究 [J].解剖与临床,2007,12(4):228-232.

[11]马向阳,尹庆水,吴增晖,等.枢椎椎弓根螺钉进钉点的解剖定位研究[J].中华外科杂志,2006,44(8):562-564.