句法-语义映射理论探微

——兼谈理论在汉语中的运用问题

高 明 乐

(北京语言大学 英语教育中心,北京100083 )

句法-语义映射理论探微

——兼谈理论在汉语中的运用问题

高 明 乐

(北京语言大学 英语教育中心,北京100083 )

词库理论是语法研究的核心内容,汉语动词体系和英语动词体系存在明显的差别,需要对建立在英语语料上的理论做出适当调整,从而建立符合汉语事实的词汇语义-句法接口理论。

词库-句法接口;题元角色;联接理论;体貌投射

1. 题元角色与联接理论

1.1 词汇语义与句法

当前许多句法理论普遍接受这样的假设:动词的意义决定它的句法表现,即一个句子的句法结构形式是由句中述语动词(predicate)的词汇意义决定的。其中题元角色①题元角色又称语义角色或论元角色,是指述语动词所描写事件的参与者的角色类型及关系。(thematic role)是联接词汇意义和句法结构的重要表达式,题元角色能够在一定程度上将意义关系表达为抽象形式,使词汇意义和句法结构之间的接口成为可操作层次,基于这一认识,大多数当代句法理论都把题元角色视为句法研究的核心概念。题元角色实际上就是句子的述语动词所描写的事件中可能的参与者角色类型,在决定句子的句法结构方面,述语动词的词汇意义起着重要作用,它决定了表层句法论元的数量和它们可能携带的题元角色类型。

研究者发现,题元角色和句法论元之间有某种对应关系,并把这种对应关系称之为联接规律(linking regularities),或称映射(mapping)规律,联接规律又被形式化表达为联接规则(linking rules),通过联接规则将某一题元角色与某一句法位置联系起来。由于研究者对联接规律的观察和认识存在差异,他们建立的联接规则和模式也不尽相同,从而发展出各式各样的联接理论。各理论之间的区别主要体现在三个方面:(1)对题元角色的定义以及题元角色之间的层级关系的认识;(2)对题元角色所映射的句法特征的定义;(3)对题远角色和句法这两个表达层次之间的关系的性质的理解。

尽管联接理论有诸多不同,但研究者们都以词汇语义-句法接口(lexical-semantics/syntax interface)为共同的研究对象,他们都基于一个重要的共识,即题元角色是词汇意义和句法的接口表达式。事实上,从最早的题元角色和词汇语义-句法接口的研究方法出现以来,题元角色和句法范畴之间的关系界定一直是相关研究的核心问题,因此联接理论尽管在一些具体问题持不同观点,但是他们所重点关注两个方面是相同的:(1)题元角色的语义内容和题元角色所对应的句法性质;(2)如何定义语义和句法两种不同表达层次。他们都相信,可以通过一个动词所属的词汇语义类型来预测该动词可出现的句法形式,认为Chomsky(1986)用来刻画某个动词所能出现的句法环境的次范畴化框架②次范畴化(subcategorization),又称次语类化,指某一句法范畴的进一步划分;动词次范畴化是通过动词作谓词时所表现出的不同句法特征的分布对动词大语类的一种细化,这些句法特征被称为次范畴化框架(subcategorization frame)。次范畴化框架一般包含相应谓词可能管辖的论元的数目、范畴、频率以及支配关系、语义选择等信息,这些信息是正确再现谓词论元结构的重要参照。(subcategorization frame)可以由题元角色的句法实现规则取代。

1.2 联接理论

关于题元角色和句法结构的联接问题,传统上有三种解决办法,第一种解决办法是一些研究者提出的题元指派假说,最具影响的是Perlmutter & Rosen(1984)的“普遍线性排列假说”(Universal Alignment Hypothesis)和Baker(1988)的“题元指派一致性假说”(Uniformity of Theta Assignment Hypothesis)。尽管两种假说分属不同语法理论(前者属于关系语法,后者属于原则与参数理论),但是它们都认为某一论元所带的题元角色决定了该论元的句法位置,即某一题元角色总是出现在某一特定的句法位置。然而,实际语料并不支持这种严格对应说,于是又有人提出了相对宽松的联接模式,比如,Baker对他的假说做了扩展,建议某一动词的题元格栅(thematic grid)所能决定的只是论元在句法结构中的相关排列层级,并不决定论元的具体句法位置。

第二种办法认为在词汇语义向句法映射方面,题元角色的层级关系要比单个题元角色更重要,持这种观点的代表人物有、Bresnan & Kanava(1989)、Grimshaw(1990)、Jackendoff(1972)、Wunderlich(1997)等,他们用抽象程度较高的题元层级(thematic hierarchy)取代了单个题元角色零散的联接模式,为联接理论带来了新突破。他们特别关注题元角色在排列层级中的相互制约作用,具体涉及两方面内容:(1)各论元所带角色分别向语法功能的映射;(2)被动化的句法可操作性。基于题元层级的联接方法具有更广泛的解释优势,例如像fear和frighten这样成双的心理动词的联接就不符合原有的联接标准,因为两个动词的题元角色所投射的句法位置正好相反。Grimshaw(1990)认为这种现象是由两个角色层级相互作用造成的,其中一个是题元层级,另一个是体貌(aspect)层级。这种相互作用的最终结果决定着题元角色的句法实现方式,比如说是实现为主语论元还是实现为宾语论元。然而,题元层级是建立在传统的题元角色概念基础上的,因此传统题元角色所遇到的问题也被继承了下来。由于题元角色数量的不确定和名称的不统一,对同一种句法现象的描写出现了不同的版本,最终没能建立一种综合而完美的联接方案。

第三种办法是干脆放弃传统的个体题元角色概念,代之以概括的题元角色(generalized thematic roles),主要有Foley & Van Valin(1984)的宏角色(macroroles)、Dwoty(1991)的题元原型角色(proto-roles)和Kibrik(1997)的超级角色(hyperroles)。概括性题元角色不同于传统题元角色,它是在对数量较多的传统角色做了高度概括后形成的数量极少的角色,一般只有两个,如原型角色理论的原型施事和原型受事。目前,论元的句法实现模式一般都建立在这种概括的题元角色理论基础上,特别是以“宏角色”理论和“题元原型角色”理论为主,不过,这两个理论对于联接中的语义特征和句法表达式的性质都存在着不同的看法,前者认为“优先句法论元”(privileged syntactic argument)是由宏角色层级决定的,即句法主语对应相同的角色,并且认为这种对应有着跨语言的相似性;而后者则认为排列位置高的原型施事特征或排列位置低的原型受事特征都可以对应句法主语,即决定论元的句法实现的是角色的原型性程度。概括性角色的一大优点是,它们和句法的主、宾语两个论元恰好构成对应关系,大大简化了联接模式。不过,这个优点也是一个缺点,高度概括性丧失了句法和语义比较细腻的对应方面,如意愿性施事角色(volitional agent)和无意识性致使角色(advertent causer)需要用不同的表达层次才能做出区别。

尽管过去30多年的语言学研究对题元角色寄予了很高的期望并做了诸多努力,但是迄今为止还没有一种语义-句法联接模式令人满意。造成这种结果的一个重要原因是题元角色的定义和范围问题,这个问题在题元角色理论最初产生时(Fillmore 1968; Gruber 1965; Jackendoff 1972)就已经存在了。另外,题元角色应该属于句法概念还是属于语义概念,角色之间有何联系,从中能派生出什么样的句法现象,这些也都是题元角色理论和联接理论所面临的难题。为了解决这些问题,不断有新的理论模式出现。

2.体貌投射模式

2.1 由体貌制约的接口

联接理论所要讨论的实际上就是词库和句法的接口问题,具体表现在动词的词汇语义和句法结构的关系上。研究者发现,动词语义可形式化部分并不仅仅局限于题元角色,应该还包括体貌特征,动词的体貌特征和题元角色一样都属于动词语义部分。既然传统的题元角色的路子走不通,是否可以尝试体貌特征呢?为了简化基于题元角色的联接操作手段,避免基于传统题元角色的联接所存在的问题,需要做的就是力图将接口位置的词汇信息限制在最小最有效范围,Tenny(1992)、Borer(1994)和Arad(1996)等人分别提出了基于动词体貌信息的词库-句法接口模式,认为动词的体貌特征是词汇语义的重要组成部分,可以用它来取代传统的题元角色概念。这就使得传统的题元角色-句法映射或联接理论失去了存在的意义。体貌投射模式的基本理论认识是:(1)句法本身能够大大减少述语动词的体貌解释数量,这避免了传统题元角色数量不可确定的问题;(2)接口位置的体貌信息对动词与句法结构的联系起制约作用。这一基本认识体现在Tenny(1992)的体貌接口假说里:

体貌接口假说:题元结构和句法论元结构之间的映射关系是由体貌特征所支配的。体貌结构与句法结构的内、外论元以及间接语(oblique)论元之间关系密切,它制约着这些不同句法位置上的论元所指派的事件参与者类型。题元结构中只有体貌部分是可见于句法的。

体貌特征处于接口位置,既是一个语义概念,同时又具有句法标志。基于这一特点,体貌应该是联系词库和句法的比较理想的中介,不过,体貌接口假说是否成立,还需要进一步考察。按照Tenny的说法,动词的体貌特征决定着论元的句法映射模式。一个重要发现为体貌映射打开了突破口,这一发现是,只有直接宾语位置上的论元才会经历动词所含的体貌变化或动词所描述的运动的变化,因此可以凭借它来“检验”动词所描述事件的性质,故该论元也被称为检验论元(measurer)。检验论元是一个体貌概念,有检验论元的事件必然与时间有关,这类事件被称为有界性事件(telic event),即检验论元在经历了某种体貌的变化后,最终宣告一个事件的结束。例如,在“张三洗车”所描述的事件中,直接宾语位置上的“车”经历了循序渐进的变化,当“车”被洗到一半时,事件就进展了一半,当“车”全部被洗完后,事件就结束了。在“张三杀了李四”所描述的事件中,由于“李四”经历了状态变化,所以“李四”是事件的检验论元,一旦“李四”被杀死,该事件即告终结。和“车”不同的是,“李四”所经历的状态变化不是循序渐进的。不过,它们的共同之处是都具有检测动词的功能。由于不含检验论元的事件中没有能显示事件终结状况的客体,所以此类事件也称作无界性事件(atelic event),如“张三工作”。“工作”这类动词描写的事件只能用像“两个小时”,“从两点到三点”这样的外加的时间状语来表示事件的进行状况,因为它们自身并不带时间特征。

实际上,直接宾语论元的这种检验功能是动词的词汇特征决定的,准确地讲是动词赋予的。根据宾语论元的性质可以为动词划分类型,反过来再根据动词所属的类型来预测该动词可能的句法表现或可能出现的句法结构,从而实现动词语义和句法的投射,这是基于体貌特征的理论的基本思路。

2.2 投射机制

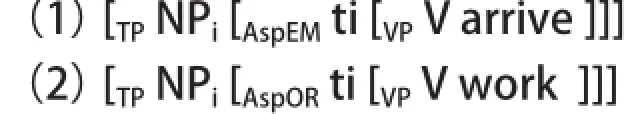

目前基于动词体貌特征的投射理论主要是在生成句法的理论框架里进行的。按照原则与参数理论,论元必须在VP内被帖上题元角色或内外论元的标签,对此,Borer(1994)作了重大调整,认为论元应该在体貌投射的指示语位置上生成并获得体貌(或称语义)解释,第一个获得体貌解释是事件检验论元,记作AspEM(Asp = aspect, EM = event measurer),被指派宾格,其所在节点标记为[+EM],说明该论元就是动词所描述事件的检验论元。因为检验论元蕴含了有界性事件,所以含有检验论元的事件自然也是有界性事件。第二个节点上的论元是AspOR(OR = originator),即所谓的起始论元,是事件的发起者。起始论元在AspOR指示语位置生成,含有起始论元的事件往往会有一个时间的起始点。根据起始论元的施事性特征,Arad(1996)给起始论元帖了一个现成的标签:施事(agent)。在他看来,Dowty(1991)所列出的所有与施事性相关的词汇蕴含特征,如“意愿”、“感知”、“独立存在于事件”等只是体貌特征的副产品,与句法接口无关,不需要也不会在句法里出现。Arad也给AspEM指示语位置上的检验论元帖了标签:主题(theme)。同样,所有与其有关的特征,如“相对另一参与者是静态的”、“不能离开事件独立存在”等都是体貌角色检验事件时的派生物。他的这一观点实际上否定了Dorty的题元原型角色的词汇语义蕴含特征在句法中的实际功用,但是同时又继承了Dowty把角色概括为两个原型角色的思想。Arad分别用非宾格动词(1)和非作格动词(2)为例来说明体貌模式的投射机制:

非宾格动词和非作格动词都只有一个NP论元,因为非宾格动词所描述的事件有一个结束点,因此,此类动词会有一个AspEM节点,该节点被指派有界性解释。在只有一个论元的情况下该论元不指派宾格,而是需要移到TP指示语位置获得主格。非作格动词描述的事件只有起始时间,因此,这类动词有一个AspOR投射节点,具有无界性特征,只有在AspEM指示语位置生成一个论元的情况下,动词所描述的事件才是有界的。这样,非宾格和非作格的区别就可以在句法上得以体现:非宾格动词唯一的一个论元在宾语位置生成。同时非宾格和非作格两类动词的语义区别也即刻彰显:非宾格动词具有非施事性和有界性的体貌特征;非作格动词具有施事性和无界性的体貌特征。这一模式也可以解决不同的行为动词所带来的问题,而无需考虑词条的复杂多变。

及物动词不同于非宾格和非作格动词,及物动词所描述的事件即有起始时间又有终止时间,所以此类动有两个体貌投射,以英语动词kill为例:

为了最终获得表层语序,动词需要移到某个功能投射位置,主语NP则需要移到TP指示语位置。AspEM除了具有体貌解释外,还具有核查格的功能。像love、hate和know这些状态动词所描述的事件是无界的,先天就没有任何体貌内容,所以AspEM只需扮演核查宾格的角色。也就是说,此类动词的AspEM是无标注的,不指派体貌解释,位于AspEM指示语位置上的论元不参与对事件的检验。AspOR没有核查格的功能,对于像非宾格动词和状态动词这类没有体貌内容的动词来说,此位置不发生投射。Arad认为,论元之所以在AspEM和AspOR的指示语位置生成,而不是从VP里面移出,是因为这两个位置也是指派体貌解释的位置,不会发生成分移入的情况。

这一设想也有助于处理双宾结构这样的复杂情况,在双宾结构中,论元在指示语位置生成排除了把论元从VP移出的解决办法。接口位置应该包括哪些信息呢?Borer(1994)认为述语动词只规定论元的数量,可能还有论元的类型。这种办法对各种行为动词管用,而对所有的不及物动词却会造成非宾格和非作格两种歧义解读。事实上,有些述语动词只能允许一种解读,例如,arrive只有非宾格一种解释,work只有非作格一种解释;同样对于及物动词来说,kill类动词只能获得有界解释,而know类动词只能获得无界解释。为此,Arad建议能在句法上得到体现的那部分动词词汇语义应该同时包括论元的数量信息和体貌信息,即该述语动词所描述的事件是有界的还是无界的。体貌特征用二分法划分:[+telic]相当于[+EM]节点,表示有界,而[-telic]的意思是无标注的EM节点,表示无界。

如果动词所投射的句法结构与接口部分的词汇信息不一致,命题就不可能得到语义解释,例如,动词arrive只能向AspEM节点投射,如果同时向两个体貌节点投射就无法获得语义解释。句法结构与体貌解释相互制约。句法结构对体貌解释的制约是:如果没有AspEM论元,就没有有界性解释;如果没有AspOR论元,就没有施事性解释。反过来,述语动词为了获得正确的解释,其体貌信息对句法结构也起着制约作用,例如,动词arrive的有界性体貌特征排除了含AspOR论元的句法结构。

为什么只把体貌特征和范畴特征(述语动词所带论元数)作为词汇语义和句法的接口信息?为什么不把[+human subject]和[-animate object]这样的选择性特征也纳入其中?除了出于尽可能简化接口部分的信息的考虑之外,还有两个重要原因:首先,只有体貌和范畴特征能对述语动词做出解释,如果一个论元缺省,或者某类动词具有有界性特征却没有有标注的AspEM节点,就不会获得解释,而违反选择性限制的句子获得解释并不困难,如The sandwich ate John的解释可能显得不合理,但过后是可以删除的,这与能否解释无关。其次,与选择性特征不同,体貌和范畴特征是独立于语境的,我们可以想象出一个“三明治吃人”的可能世界,但却无法想象一个世界会有arrive具有无界特征,或die带两个论元①汉语可以说“王冕七岁上死了父亲”,实际上这是以特殊句式表达一种非典型的题元关系,句式强化了“死”的“失去”或“损失”义项,具有了及物性句法特征,故不宜看作反例。的情况。

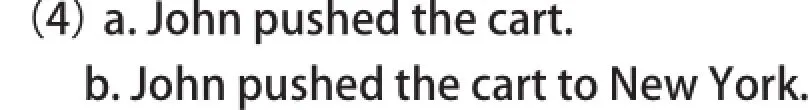

给事件划界或标注事件终点(marking the endpoint)的是检验论元,大部分的及物动词尤为如此,如wash the car中的the car对事件做出检验,因为该事件中the car经历了一个被洗的变化过程。检验论元也为事件划界,因为一旦车被洗净,洗车事件就告终结。然而,划界功能和有界性解释并不只与检验论元有关,例如:例(4a)所描述的事件是无界的,即“推车”动作没有一个明确的终点。相反,例(4b)则是有界的,“车子”一旦到达纽约,“推车”事件就告终止。对这个事件起划界作用的是介词短语to NewYork,而不是检验论元,因为事件里没有检验论元。需要一提的是,“推车”并不一定必须有终点。许多运动类动词都有同样表现,在需要时,允许附加一个划界成分,如:

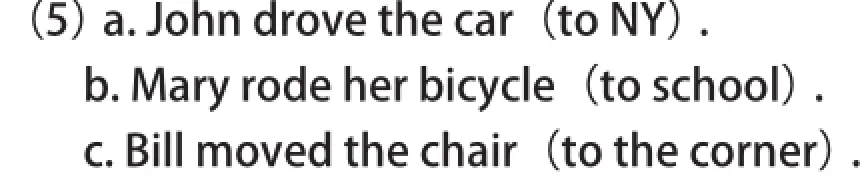

划界成分也能把一个无界的不及物动词,即非作格动词(run、walk)转变为非宾格述语(run to the shore, walk to school)。Tenny(1994)认为运动动词含有一个路径,路经可以是隐性的,也可以是显性的。在例(5)中有一个隐性路径:通往“纽约”、“学校”或“角落”。显性路径见Tenny(1994:77)的例子:

按照Tenny的观点,路经和检验论元的区别在于:检验论元自身含有终点,路经则没有终点,只能是一段距离,可以通过外加成分获得终点,如附加方位介词短语。路经和划界成分共同起到检验论元的作用。以(5a)为例:到“纽约”的距离显示了事件的进展情况。如果“汽车”行进了一半,事件就进行了一半。

到达纽约,事件即告终结。而在在前面提到的“洗车”的事件里,作为检验论元的“车”实际上有两个功能,一是测量事件进展情况,二是标注终点。在Arad的模式里,路经论元没有检验功能,其标记是[-EM]。运动类动词的有界性解释是以复合述语结构(V+PP)形式获得的,由于含有介词短语PP,所以该复合结构本身是有界的。这样就有两种方法获得有界性解释,一种是本身就有(+EM)论元,另一种是附加PP划界成分。是否只有运动类动词才可以通过外部划界成分划界,作者没有作评论。有些PP的划界特征还不很清楚,或许所有的非作格动词都要由PP划界。使用什么样的PP要根据述语动词选择特征而定,如laugh to tears,work to exhaustion等。在与格结构和双宾结构里,路径和划界成分的特点和运动类动词相似,下面分别是与格结构(7)和双宾结构(8)的例子:

例(7)里的John是give a book to Mary事件的起始者,book暗含事件行进的路径,即book从给予者到接受者的过程。动词send显示的路径可能更明显。然而,事件的终点是介词短语to Mary,当Mary收到book时,给予动作就宣告结束。这也是give所包含的部分意思。与格句式有一个共同的体貌特征:其述语动词必须带三个论元,其中一个必须是划界成分,Mary是事件划界成分。例(7)和例(8)的事件结构相同,不同的是,前者的划界成分是介词短语,后者是名词短语,该名词短语必须有一个格位,同时必须被指派一个体貌解释。对于双宾句式里的“目标”论元是否在功能投射的指示语位置,人们的看法不同,不过,Arad认为这个论元应该在所谓的划界短语(DEL Phrase)投射的指示语位置,这个位置给该论元赋格并对事件划界。划界短语就像起始论元AspOR一样总是有体貌内容,否则不会投射。事实上也不存在无界的双宾动词。例(7)的划界功能是由动词和介词短语组成的复合述语实现的,有了划界介词短语,动词就不再作划界体貌投射,否则句子就不合格,因为这会产生一个多余的格位。Arad建议(7)和(8)的结构如下:

前面对各种可能的动词类型的体貌投射做了分析,先将其基本理论总结如下:体貌投射模式的句法和语义关系是建立在体貌特征基础上的,体貌解释是在功能投射而不是在VP里得到指派,这样,动词的句法结构会减少可能的体貌解释的数量,从一开始就只与一套可能的解释发生联系。反过来,动词的体貌和范畴特征也制约动词所在的句法结构。词条本身并不决定投射,制约投射的是词条所包含的词汇信息,其制约方法是,排除意义和形式不兼容的错配现象,因其无法得到解释。固定的意义部分在词库里列出,当动词的词汇信息能与一个以上句法结构兼容时(如各种行为动词),意义就会发生变化,导致意义改变的是不同的句法结构,并不是不同的词汇表达式。Arad(1996)列出了不同的词条“输入”以显示其与句法结构是如何互动的 :①作者认为,例子中的主语本来都在TP指示语位置上,但为了简便,在没有AspOR投射的情况下才用了TP。

b. NP, atelic. [AspORNP [VPV ]]](unergative)

c. NP, NP, telic, [AspORNP [AspEM+EMNP [VPV]]](kill)

d. NP, NP, atelic, non agentive [TPNP [AspEMNP [VPV]]](love)

e. NP, NP, atelic [AspORNP [AspEMNP [VPV]]](push)

f. NP, NP, PP, telic [AspORNP [AspEMNP [VPV PP]]](give)

g. NP, NP, NP, telic [AspORNP [DELPNP [AspEMNP [VPV]]]](give)

以上所列几乎囊括了所有可能的论元类型。有界性信息是保证接口正确的必要条件,它表明AspEM的状态,只要有两个或两个以上的论元,该位置就必然会得到投射。只有属于(c)的情况,状态动词才需要有施事信息,即AspOR投射。一般来讲,只有状态动词和非宾格动词没有AspOR投射。不过,对于非宾格动词来说,没有必要作体貌标注,因为有界性不及物动词必然也是非宾格动词。各种行为动词在它们的词条里并不包含任何体貌标注,以便与(a)或(b)中的结构相兼容。Arad承认,到目前为止他的词条理论还不够成熟,没能刻画出述语动词固定的体貌特征和结构与意义之间的变化规律。他认为,词条理论应该将无界性特征和论元数量联系起来。例如,break和eat都可以带一个论元,也都可以带两个论元,不同的是,break总是有界的,而eat只有在带两个论元时才是有界的。

2.3 体貌投射的理论基础

实际上体貌概念并不是新发现,早在亚里斯多德的“形而上学”(Metaphysics)里就提到了有些动词有“终点”义而有些动词没有。到20世纪,哲学家和语言学家开始为动词的事件类型分类。划分事件类型能够刻画出动词和其它句法成分之间的逻辑蕴涵关系和共存限制关系。最早最成体系的研究者是Vendler(1957),他把事件划分为状态、活动、完成和成就四个类别,认为活动类和状态类动词在时间上都是无界的,其中状态类动词描写的是事件的静态情状,活动类动词描写的是事件的动态状况;完成类和成就类动词表达的是状态的改变,因此在时间上都是有界的。下面是Vendler给出的四种类型动词的例子:

know run paint( a picture) recognize

believe walk make( a chair) find

desire push(a cart) deliver(a sermon) lose

除了可以按有界性(telicity)把活动类和状态类合并为一组,把完成类和成就类合并为另一组外,观察发现状态类和成就类,活动类和完成类也可以合并,前者合并后不能有进行时态,后者合并后者则可以有进行时态。为了能够准确反映这些特点,有人把Vendler划分的类型分解为独立的特征 :①作者认为,例子中的主语本来都在TP指示语位置上,但为了简便,在没有AspOR投射的情况下才用了TP。

Vendler的事件类型划分在词汇语义表达式和动词论元结构理论里得到了广泛应用,也为词汇语义和句法接口研究的许多重要发现铺平了道路,同时也为体貌投射模式提供了重要的理论依据。

2.4 理论意义

建立在体貌投射基础上的模式具有的优势是:它能够刻画出某一部分语义和句法特征之间的互动关系,这个优势是传统模式所不具备的。把体貌解释和句法位置挂钩,可以不用题元层级就能保证施事(事件起始者)出现在主语位置。具体来讲,体貌投射模式中AspOR的句法位置要高于AspEM,这正好与传统理论认为的主语位置高于宾语位置相一致。另外,把格位置和体貌解释的指派位置挂钩,可以揭示宾格和有界性解释之间的普遍性联系。Arad认为体貌投射能够起到核查格的作用,这样,传统模式里的一致性投射(agreement projection)或多重指示语(multiple specifiers)也不再需要,在Arad看来,它们缺少语义内容,本来就没有存在的理由。体貌投射则不同,它是有语义内容的,体貌投射所核查的特征也是可解释的,在某些语言里甚至有语音形式。最后,Larson(1988)的VP-壳也可以放弃,因为它最初是用来处理双宾句式的,体貌投射模式对双宾句式的处理方法更加合理。接口的体貌特征制约着投射位置的数量。因为体貌解释只有三个事件起始、事件检验和事件划界,所以,除了这三个位置外,再没有别的位置可供动词做体貌投射。这一结果和多蒂(Dowty 1991)只用两个原型角色就可以满足论元选择的构想恰好一致:大部分的动词所描写的是一个事件的开始和/或结束。如果事件有三个论元,那么其中必然有一个论元在AspEM的指示语位置被指派为路径,由某个“默认”位置上的划界论元对动词所描述的事件划界。

体貌投射模式加强了词汇语义和句法结构之间的联系,它的另一个特点是投射的非预定性(non-deterministic),论元被指派什么样的解释只与其生成的投射位置相关,而与论元NP的语义特征无关,非预定性投射更趋向解释充分。以动词eat为例,如果该动词投射的分别是the apple和Mary两个论元,只要the apple是在AspOR指示语位置,而Mary是在AspEM指示语位置,那么the apple就只能是“吃者”而不是“被吃者”,这是句子的唯一解释,尽管听起来不符合常识。而预定性投射的方法则是:首先给the apple论元指派了主题角色(Theme)标记,然后用联接规则或题元层级将带有主题角色的论元联接到直接宾语的位置。这种方法也叫词条驱动法,认为与句法位置发生联系的是动词的词汇意义而不是论元本身。

体貌投射模式的词库-句法接口理论均衡了句法和词库的负担。好的理论就应该大幅减少词条信息,而这一点恰恰被许多理论所忽视。体貌投射模式发现动词所蕴含的意义所对应的是句法位置,而不是论元。同时也发现动词的体貌解释和格标注之间存在联系,凭借这种联系不需要用多重词条的方法就能解决词汇替换问题。基于体貌投射的种种优势,Arad对体貌投射模式寄予了很高的期望,他认为它能最大程度地简化了词库-句法接口,并会使下列手段成为多余:像经典GB理论里的一套难以确定的题元角色;联接规则、角色层级、题元指派一致性假说;联接词库和句法的不同层次的词汇表达式,如述语-论元结构、词汇概念结构、词汇关系结构或事件结构等。这些手段是为了保证正确的“映射”或“联接”而设计的,因为所有论元都在体貌投射位置上生成并获得解释,上述手段不再有用。

3.汉语应用问题

无论是基于题元层级的联接理论还是基于动词体貌特征的投射模式,都会遇到汉语语料的挑战。对于基于题元层级的联接理论,英语遇到的问题在汉语里也同样存在,已有很多这方面的研究文献,其中在汉语语料遇到的问题方面,本人已在《题元角色的句法实现》(高明乐2004)做了较为详细的考察,这里不再赘言。这里仅就体貌投射模式的汉语实用性问题作一些分析。

3.1 体貌投射与动词分类

作为词库-句法接口理论,体貌投射模式实际上是建立在动词词汇语义基础上的,研究者通过对不同动词的体貌信息与句法结构关系的观察,以发现动词和句法的联系规律,进而预测不同动词可能具有的论元数量和论元结构。具有相同体貌投射的动词被划为一类,这些动词所刻画的事件在时间的有界和无界性方面一致,其句法表现也相同。到目前为止,体貌投射理论主要以英语为研究语料,投射机制和投射模式都建立在英语动词词汇语义特征的基础之上。Vendler(1957)把事件分为状态、活动、完成和成就四种类型,这四种类型的事件都分别可以找到相对应的动词,可以根据所描写的事件种类划分动词的类型,英语动词和列出的事件类型一样也可以划分为四类,其中状态类和活动类在时间上是无界的,而完成类和成就类是有界的。这种划分法比较简单、整齐。

有界性特征是体貌投射的核心概念,它在句法上有明确的表现,像非宾格动词、非作格动词、普通及物动词和双及物动词所出现句式的论元结构都有各自的规律,这种规律保证了动词体貌信息投射的有效性。因为非宾格动词和双及物动词所描述的事件都有一个时间上的结束点,所以它们都是有界的,体现在句法上就是都有一个内论元;及物动词根据它们所描写的事件的不同,分为有界和无界两类,活动类及物动词是有界的,状态类及物动词是无界的,体现在句法上都内、外两个论元;非作格动词所描写的事件有一个事件的起始者,但事件的结束点无法确定,所以是无界的,体现在句法上只有一个外论元,没有内论元。在描写有界性事件时,只能附加介词短语等所谓的划界成分。同样是有界动词,非宾格、及物和双及物动词的句法特征也不一样,非宾格动词所描写的往往是事件的结果状态,没有起始时间,没有所以外论元。

把动词的有界性体貌特征和句法联系起来,在体貌特征的基础上给动词分类,并根据所划的动词类型来预测不同动词可能出现的句法结构,从理论上讲实现了词汇语义和句法连接的高度的抽象性和概括性。但是这里有一个问题,就是根据英语动词的类型特点,研究者可以把英语词库看作独立模块,词库里的动词也可以被看作静态的个体单位,那么,汉语是否也是这样呢?

3.2 汉语动词体系

对汉语动词和英语动词存在着类型学上的差别,已经有许多研究者给与了关注,他们发现英语词汇具有比较强的合成性(synthetic)特征,汉语动词的分析性(analytic)特征则比较明显。例如,英语动词kill所描述的事件是有界的,而与之对应的汉语动词“杀”则是无界的,如果描写有界性事件,需要在“杀”后附加一个补足成分,组合成“杀死”、“杀掉”、“杀了”等,而英语没有汉语“杀”的无界对应词;同样是打电话,英语可以用单个动词phone而汉语要用轻动词“打”和名词“电话”组成的短语来表示;英语可以说John is eating而汉语不可以直接说“张三在吃”,只能说“张三在吃饭”。另外,英语许多单个动词对应的是汉语的动结式。

Lin(2004)比较了英语动词和汉语动词的特点,指出两种语言的词汇差别,具体包括三个方面:一、汉语里只有活动类和状态类动词,完成类和成就类是通过组合派生的,而英语四种类型都有;二、除了少部分例外,汉语单音节动词基本上都是无界的,单音节动词不含结果、终结状态或目标实现这样的义项,而英语独立动词既有有界的,也有无界的;三、汉语的有界性和成就性动词需要于其他语素组合而成,组合成份可以是一般性的体貌词“了”,或其他表示述补的形容词,英语则不存在这种情况。例如,同样是独立动词,英语的look是无界的,而see是有界的,因成功地看到某物而成就了看的活动。然而,汉语没有单音节词能与英语完成类动词直接对应,为表达一种状态的结束,汉语要借助表示结果的复合动词形式,动词“看”表示活动,是无界的,动词“看到”或“看见”表示结果,是有界的:

(14)a. 他看了半天可是什么也没看见。

b. *他看见了半天可是什么也没看见。汉语的动结式述语动词表现得尤其典型,是由基本的元素组合成的,具有生成性质:(15)a. 砍倒、撞倒、推倒、拉倒

b. 打碎、打烂、打跑、打怕汉语动词意义是从状态和活动这两个基本语义元素组合派生来的,汉语动词体系要求词汇语义表达式的结构形式能够正确反映论元句法实现机制。原则上讲,汉语的动词复合结构的形成应该是一个词汇过程,不过Lin用分布形态学的理论框架来刻画这些限制条件,认为是动词的形态在对词汇语义表达式起制约作用。具体描述如下:

(16)a. 动词有丰富的内部结构,该内部结构可以用细化意义元素来表达;

b. 至少对于部分语言来说,动词意义是从这些基本意义元素组合而成。

汉语动结式是由基本元素组成的观点实际上指出了汉语动结式动词属于词库的传统看法的不足,因为汉语动结式具有生成性特点,合格的述语动词是无法穷尽的,如果把可能的复合形式全部收入词库,词库将巨大无比。不过,汉语词库包括了所有的基本语素,词库中的语素是提供复合结构的源泉,一个动词的全部语义就可以通过语素组合派生出来。汉语动词体系的重新认识对词汇语义表达式有着重要意义。通过实例可以看出汉语动词短语的内部结构是很丰富的,动词不能被简单地看作论元的述语,汉语这种独特的动词体系如何才能与建立在英语动词体系基础上的体貌投射模式相兼容,还有待于进一步探索。

4.结语

近年来词库的研究越来越受到重视,尤其是动词,除了具有的语音形式外,还载有丰富的句法和语义信息,它们为句法和语义研究提供了极其重要的内容。无论是生成语法还是其他非转换语法,无不把词库放在极重要的位置。原则与参数理论(GB)里的次范畴化和题元指派理论都属于词汇性质,后来大量涌现的联接理论、映现理论、投射理论等无不是以词汇研究为基础的。词汇主义(lexicalist)的句法理论更是旗帜鲜明地把词汇视为句法研究的核心内容,其中包括词汇功能语法(LFG)、概化短语结构语法(GPSG)、中心语驱动短语结构语法(HPSG)、关系语法(RG)、弧对语法(AG)等。这些语法理论已取得了令人瞩目的成果,为计算语言学提供了重要的理论基础和技术支持。不过,到目前为止这些理论大都是以英语为研究语料的,这些理论能否适用于汉语,能在多大程度上使用,都是我们要讨论的问题。在发现问题的基础上发展出符合汉语事实的词汇理论是本文的宗旨。

[1] Arad, M. 1996. A minimalist view of the syntax-lexical semantics interface. UCL Working Papers in Linguistics 8, MIT.

[2] Bach, E. and R.T. Harms (eds.) 1968. Universals in Linguistic Theory. New York: Holt, Rinehart and Wilson.

[3] Baker, M. 1988. Incorporation: A Theory of Grammatical FunctionChanging. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.

[4] Benua, L. and H. Borer 1996. Passive/Anti-Passive in a Predicate Based Approach to Argument Structure. Talk presented at GLOW 19, 1996.

[5] Borer, H. 1994. The Projection of arguments. In Benedicto, E. and J. Runner (eds.) Functional projections. University of Massachusetts Occasional Papers 17, 19-47. Umass, Amherst.

[6] Bresnan, J. and Kanava, J. 1989. Locative inversion in Chichewa. Linguistic Inquiry 20: 1-50.

[7] Brody, M. 1995. Lexico-Logical Form. Cambridge, Mass: MIT Press.

[8] Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass: MIT Press.

[9] Chomsky, N. 1986. Knowledge of Language: Its Origin, Nature and Use. New York: Praeger.

[10] Chomsky, N. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, Mass:MIT Press.

[11] Dowty, D. 1991. Thematic Proto Roles and Argument Selection. Language 67. 547-619.

[12] Fillmore, C. 1968. The case for case. In Universal in Linguistic Theory, Emmon Bach and Robert T. Harms (eds.), 1-88. New York: Holt, Rinehart and Winston.

[13] Foley, D. and Van Valin. 1984. Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

[14] Grimshaw, J. 1990. Argument Structure. Cambridge, Mass: MIT Press.

[15] Gruber, J. 1965. Studies in Lexical Relations. Ph.D. diss. Cambridge, MA: MIT.

[16] Her, One-soon. 2007. Argument-function mismatches in Mandarin Chinese: a lexical mapping account. Lingua 117: 221-246.

[17] Huang, C.-T. James. 2006. Resultatives and unaccusatives: a parametric view. Bulletin of the Chinese Linguistic Society of Japan 253: 1-43.

[18] Jackendoff, R. 1972. Semantic Interpretation in Generative Grammar. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

[19] Kibrik, A. 1997. Towards a comprehensive relational typology. Linguistic Typology 1: 319-346.

[20] Larson, R. 1988. On the Double Object Construction. Linguistic Inquiry 19: 335-391.

[21] Levin, B. and M. Rappaport Hovav 1995. Unaccusativity at the Syntax-Lexical Semantics Interface. Cambridge, Mass: MIT Press.

[22] Li, Yafei. 2005. X0: a theory of the morphology-syntax interface. Cambridge. Mass.: MIT Press.

[23] Lin, J. 2004. Fine-Grained Lexical Semantic Representations and Compositionally-Derived Events in Mandarin Chinese. MIT CSAIL.

[24] Pesetsky, D. 1995. Zero Syntax - Experiences and Cascades. Cambridge, Mass: MIT Press.

[25] 、Pinker, S. 1989. Learnability and Cognition: the Acquisition of Argument Structure. Cambridge, Mass: MIT Press.

[26] Perlmutter, D. & Rosen, C. 1984. Studies in Relational Grammar Two. Chicago: University of Chicago Press.

[27] Pustejovsky, J. 1991. The Syntax of Event Structure. Cognition 41. 47-81.

[28] Rappaport, M. and B. Levin 1988. What to do with Theta Roles. In Wilkins (ed.) 7-36.

[29] Sag, I. and A. Szabolcsi (eds.) Lexical Matters. CSLI, Stanford University, Stanford.

[30] Tenny, C. 1992. The Aspectual Interface Hypothesis. In Sag and Szabolcsi (eds.) 1-27.

[31] Tenny, C. 1994. Aspectual Roles and the Syntax-Semantics Interface. Kluwer, Dordrecht.

[32] Vendler, Z. 1957. Verbs and times. Philosophical Review 56:143-160.

[33] Wilkins, W. (ed.) 1988. Syntax and Semantics 21: Thematic Relations. San Diego, Calif: Academic Press.

[34] Wunderlich, D. 1997. Cause and Structure of Verbs. Linguistic Inquiry 28: 27-28.

责任编辑:冯济平

Interface between Lexical Semantics and Syntax

GAO Ming-le

(English Education Center, Beijing Language and Culture University, Beijing 100083, China)

With a brief retrospect on the lexicon-syntax interface theories that have emerged in the past 30 years and an analysis of the aspectual projection, the paper is intended to (1) highlight the position of lexicon in the study of grammar; (2) claim for a lexicon-syntax interface theory that is applicable to Chinese data.

Lexicon-syntax interface; Thematic roles; Linking theory; Aspectual projection

H0

A

1005-7110(2010)06-0054-09

2010-08-20

高明乐(1963-),男,山东安丘人,北京语言大学英语教育中心教授,博士,主要从事理论语言学及应用语言学研究。