艾宾浩斯遗忘曲线对英语教学的启示

刘重育

一、引言

人的一切学习都包含着记忆,学习与记忆是脑的重要机能之一。人所经历过的事物、思考过的问题、体验过的情感、练习过的动作,都可以在大脑中留下痕迹,这就是记忆。外界的刺激越强,留下的痕迹越深,记忆的保持就越长久。从信息处理的观点来看,记忆就是信息输入、加工、储存及输出的过程。随着时间的推移,主客观条件的变化,大脑中的这种痕迹逐渐淡化,记忆就会转化为遗忘。

在英语教学中首先遇到的是词汇教学。这是英语教师最为头疼的一个难题。无论是有一定资历的人还是初学者,对那些数量多、变化大的词汇都感到望而生畏,每每花费许多时间却记不牢,忘得快。人们总希望记住的事物不要遗忘,可这是一种自然规律,记忆与遗忘是一对既对立又统一的矛盾,在人类认识外界事物的过程中,必然要同时存在。我们无法改变自然规律,只能研究它,认识它,找出对策来指导我们的学习和工作。

多年来,教育学家、心理学家对记忆、遗忘进行过大量的研究,笔者通过学习这些理论,结合教学实践,悟出一些道理,提出一些见解,有些可能是标新立异,目的在于探讨在英语教学中怎样使学生加强记忆,减少遗忘,激发再现,提高教学质量。

二、艾宾浩斯遗忘曲线的启示

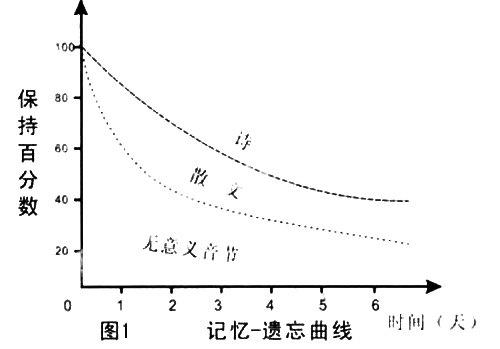

19世纪末,德国心理学家艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)对记忆、遗忘现象做了系统的研究,把实验数据绘制成一条曲线,他是发现记忆遗忘规律的第一人。这条曲线称为艾宾浩斯遗忘曲线(图1),图中纵坐标表示记忆的保持量,横坐标表示记忆发生后的时间。

从曲线中我们可以看到遗忘的规律。

(一)遗忘受时间的影响。

遗忘进程是不均衡的,是先快后慢。在识记的初期,遗忘速度最快,后来逐渐缓慢,最后接近水平,遗忘也较少了。

启示:1. 学习之后要科学地安排复习时间。

根据遗忘规律,认识后的头两天遗忘最多,所以要及时复习、保持记忆,在24小时之内进行复习。比如晚上识记的内容,早上复习效果较好。因为后两天遗忘速度仍然较快,所以除了及时复习外,还要进行间隔复习,间隔的时间逐渐延长,复习所用的时间可以逐渐减少。比如早上学习的内容晚上复习20分钟,第二天复习15分钟,第三天需10分钟,一周以后再用5分钟即可。教学实践说明,学习后10小时内复习10分钟,比几天后复习1小时的效果还要好。

2. 适度的超额学习。

超额学习就是学习的时数比正常记忆所用的时数适当增加。比如花30分钟可以记住的内容,就再增加15-30分钟复习记忆,能够达到最佳的学习效果。但是,一定要避免机械地重复,死记硬背,那会压抑记忆,加速遗忘的。

(二)遗忘受教材性质和数量的影响。

由图1可见,对无意义的音节遗忘速度最快,散文次之,韵律诗词较难遗忘。实践表明,教材内容的有无意义,有序或无序,对遗忘曲线反应很明显。有意义的教材可以较久地保持,遗忘曲线下降地较慢,而在人的生活和工作中不占主要地位的,引不起人们兴趣的,不符合需要的,首先被遗忘。枯燥乏味的教材容易遗忘,有情感的不易遗忘,复杂无序的易遗忘,有条理有规律的不易遗忘。不过,即使是有意义的材料,范围扩大,数量增加,遗忘曲线也会接近于无意义材料的曲线,这说明量变与质变的关系。

启示:1. 抽象的语言形象化。

教师要运用投影、图片、歌曲、谜语、游戏或实物演示等教学手段,引起学生的注意,激发他们的兴趣,也可以师生互动,组织填词造句,写同义词、反义词,互相问答,拼写比赛等活动,调动学生的积极性,提高学生参与程度。充分利用生动的、具体的形象和表象进行教学,变抽象为形象,可以增强识记效果,减缓遗忘速度。

2. 联系实际进行情景教学。

根据学生的年龄、智力特点,尽量使他们接近生活,变陌生为熟悉。如:模拟购物、借物、问路、邀请、问候等情景,让学生置身其中感到新奇有趣,把所学的英语交流运用,就一定能在记忆中留下深刻的痕迹。

3. 让学生理解所学的内容并把它系统化。

记忆编码研究指出,人在语言记忆方面通常不是逐字逐句地记忆,只是记大意,属于抽象编码的方式。所以教学中应当把教学内容系统化,条理化。只有理解的、系统的知识,才能长久地在记忆中保持,并且在需要时很快提取出来。比如词汇可以按照音、形、义分类记忆。还可以运用构词法揭示各词汇之间的联系,深刻理解他们的意义和用法。初中教学也可适当运用英语解释法,让学生运用已有的知识来学习掌握新的知识,从而达到温故知新,新旧结合,融会贯通的效果。

(三)遗忘受个人因素的影响。

艾宾浩斯曲线是经过大量测试产生的图像,是一个具有共性的群体规律。具体到每一个人,由于其生理特点、生活环境、文化水平等不同,就会有不同的记忆习惯、记忆方式和记忆效果。因此,艾宾浩斯遗忘曲线也会因人而异,不过整体走向不会改变,这就是共性与个性的关系。

启示:1. 初中学生正在发育期,思想尚不成熟,学习态度、学习方法对记忆——遗忘有直接的影响。

教师应重视教书育人,循循善诱,做好学生的思想工作,引导他们端正学习态度,树立必胜的信心,形成专心致志,有的放矢的良好学习风气。勤学苦练,充分运用眼、耳、口、手各种感官参与信息的采集和储存工作,才能保持识记,减少遗忘。

2.提倡愉快教学,创造和谐的教学氛围。

如果学生感到枯燥无味,情绪低落,记忆就会受到压抑,不但识记效果差,保持和提取的效果也很差,遗忘速度就会加快。教师要讲究教学艺术,寓教于乐,适时给予学生表扬、鼓励,使他们情绪高涨,心境愉悦,就能达到事半功倍的成效。

三、遗忘—再现曲线的启示

心理学认为,遗忘就是对于识记过的东西不能再认或再现,或者错误地再认或再现。对于形成遗忘的原因有两种假说,衰退说和干扰说。衰退说认为遗忘是识记痕迹得不到强化而逐渐减弱直到消失的结果;干扰说认为识记痕迹本身不会变化,只是由于受到某种干扰而不能活动而已。遗忘有永久性的(识记痕迹完全消失)和暂时性的(排除干扰后还可以恢复记忆)。

茅家(Liucao Maojia )认为,记忆包含识记—保持—再现三个基本环节,实际上记忆是由“记”和“忆”两个过程有机地组成的,“记”是识记,“忆”就是回忆、再现。

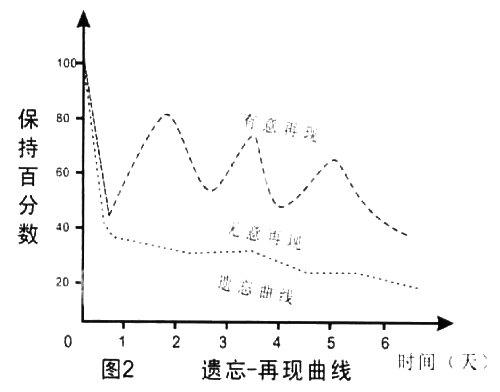

识记的东西不可避免地要遗忘,但多数的遗忘是暂时性的,在一定条件下能够再现。只是再现的程度不同罢了。他根据多年的研究绘制出遗忘——再现曲线图,揭示了遗忘与再现的关系(图2)。这条曲线表明:

(一)随时间推移,遗忘的进程由快到慢,但它是波浪式的,不是平直的。

(二)再现的强度及相隔的时间与识记程度,复习方法,精神因素有关。

启示:1. “临阵磨枪”的复习方法不可取。

有的教师考试前夕还喋喋不休,有些学生也彻夜不眠,表面上能记住一些东西,实际上在24小时内遗忘速度是最快的,不但于事无补,由于增加了干扰因素,致使原来识记的内容也加快了遗忘。当形成“再现”的时候,考试已经完毕。所以不少考生反应“提笔忘字”,考场上一筹莫展,考试后突然想起来了。因此,应当提前两天复习,然后稍加调整以逸待劳,考试时期正好达到“再现”高峰,才能取得好的成绩。

2. 反对“题海战术”,避免机械式的重复背诵。因为大量做题,无变化地重复,会使学生的负担加重,兴趣减少,身体疲倦,心理压力增加,干扰因素倍增,识记效果越来越差,再现能力越来越低,这种做法得不偿失。相反,减轻负担,精讲精练,给学生留有理解消化的余地,加深识记痕迹,劳逸结合,精力充沛,把储存的信息随时提取输出,使“再现”达到满意的顶点,方可获得最佳成效。

四、结束语

通常人们十分重视加强记忆,减少遗忘,往往忽略“再现”的作用。试想,库房里即使堆满了物资,严密看管不易丢失,如果不能提取出来,又有何用?“再现”是一种积极的过程,并不是把学过的信息简单重复,由于识记痕迹在大脑保持过程中已经经过加工、整理,所以这些信息输出后就会更加系统化,条理化。笔者做过多次试验,正常情况下学生间的智力差别并不悬殊,同一教学内容,初期的记忆也无太大的差别,但他们所以成绩不同甚至两极分化,主要取决于“再现”的速度和质量。因此,我们在教学中应当把记忆——遗忘——再现看做是一个有机的认识过程,不仅培养学生的记忆能力,更要指导他们怎样减少遗忘,激发“再现”,形成科学的思维方法,才能提高教学质量。