中国应当永远铭记李庄

沈嘉禄

概括李庄精神,那就是旧时中国知识分子“忧道不忧贫”的追求——对比今昔,我们很难确定,今天的知识界是否还有像当年那样的理想主义情怀?

四川作家、学者岱峻通过类似“田野考察”的执著寻访,耗时三年写出《发现李庄》一书,在海峡两岸的学术界甚至国际上都产生了很大影响。从此,湮没在秀水青山间的李庄进入后人的视界。但他并不满足于仰视先贤的激动与怀想,在五年后又以《消失的学术城》一书对李庄那段历史再作挖掘,侧重点放在学术道义和人文精神上。他对记者坦言:“我书里写的这些中国文化人,是我们民族的智者、勇者。在国难当头的时候,梁思成、林徽因先生收到了去国外的邀请,梁思成先生断然拒绝了,林徽因先生说:我们决不做白俄!”

他又说,“我在写这本书、接触这些高贵灵魂的时候,有一种精神在往我的血肉里浸润。我感到他们身上有一股正气,他们不是在流浪,不是在逃难,实际上是为了我们民族,在进行一次学术的抵抗。它对我们民族文化的复兴有很大关系,今天仍然影响着中国。”

是的,战争可能会给人类文化带来毁灭性的打击,甚至使一个曾经灿烂辉煌的历史文化彻底消失。就一个民族来讲,其文化之魂是构成复兴力量的本源,有了这种民族文化与精神的延续、传承、融合、创造,这个民族是不会被任何战争所征服的。

发现李庄,认识李庄,都应该先有这样的基本认知。

记者:何种因缘使你走出书斋,去寻访偏僻冷落的李庄?

岱峻:我的人生定位为读书人,但在“文革”中上到初中二年级后就失学了,后来当过知青和卷煙工,直到1978年恢复高考,考了重庆师范学院中文系。几十年随心遣兴地阅读,意外地读到一些与那个叫“李庄”的小村庄有关的人和事。

比如,1984年美国出版的《中国建筑史图录》和1998年国内出版的《中国建筑史》,是梁思成研究中国建筑的扛鼎之作,此书1943年成于李庄。书中的照片,有李庄板栗坳,测绘图有李庄的旋螺殿。

李霖灿先生写的《神秘的东巴王国》也是,1941年他随国立艺专迁徙路过丽江,被玉龙雪山的美丽迷住了,几年以后,他携大批东巴经典到李庄的中央博物院筹备处,开始了“麽些象形文字字典”的编纂和东巴文化的研究。几十年来,他把东巴文化的研究扩大到历史学、语言学、文化人类学,被誉为“东巴文化之父”。

罗尔纲1943年受聘于中央研究院社会学所,依据资料研究和悉心考据,写出《世传太平军奸淫杀戮考证》,并重新开始对旧作《太平天国史纲》进行修订。经过几十年的努力,成了太平天国史研究的权威。他一生的著作中,多篇文章都郑重地写上:“某某年写于李庄”。

李庄,就这样一次一次地撞击我的心扉,变成有特殊意义的文化符号。渐渐地,我开始思考一个问题:李庄是什么地方,它为什么承载那么多的厚重的历史文化?

记者:你是从哪一年开始走进李庄,前后花了多少时间?第一次走进李庄时,您看到的情况如何?当地村民对这段历史的看法如何?

岱峻:从第一次走进李庄,到去年完成《消失的学术城》、《李济传》(书名暂定,即将由江苏文艺出版社出版)整整八年。八年来,我的生命和那个村庄已紧紧地连在一起。

第一次去李庄是在2000年的“五一”长假,川南一线的旅游景点非常火爆,私家车的长队绵延好几公里,但没有一个人去附近的李庄看看。我去了,住在镇政府招待所,那时是李庄最好的旅馆,一个套间标价才10元钱。那时在李庄没有一张导游图,看不到一处景点标志。

在七八天的踏访中,我去了上坝的张家大院,寻找中国营造学社的遗址。在梁思成誉为“颇足傲于当世之作”的省级重点文物保护单位旋螺殿,守门人告诉我,门票只收5毛钱,一年下来还卖不到1000张票,三四百元钱的收入,还不敷房屋的维修费用。去了板栗坳的栗峰书院,探访史语所的往事;去了门官田打听社会学所的旧闻。在通向板栗坳的机耕道上,这条路上过去少有城里人的踪迹,有人还以为我是收旧门窗的。

当地的村干部对我的探访也大为不解,村会计陈金辉也不信任我,其实他的父亲当年就给史语所挑水,给傅斯年抬滑竿,母亲当年就给史语所的语言学者董同龢当保姆带小孩。只不过他全然不知道那段历史。梁思成林徽因住过的三间屋已成了房东李枝华大娘的鸡舍,一群鸡自由地觅食。

但我固执地坚信,那么一批先生,在李庄生活了6年,留下了大量的人证物证和刻骨铭心的记忆,这段历史怎么可能无人知晓?此后,我每年都要去一趟李庄。我在李庄几乎访遍了八十多岁的老人,也取得了不少的第一手材料。

记者:当时两岸交流的背景如何?大陆的主流意识形态对正面战场的评价是否已经有了明显改变?

岱峻:朱学勤在为林毓生的《热烈与冷静》一书所写的“编后记”中说道:“当时的台湾学界几乎独占西方学界与中国交流的唯一孔道与资源,待到大陆开放,我的上一代人出洋看世界,首先看到的是台湾学者捷足先登的背影。”由于意识形态的冲突与对立,那时海峡两岸的文化交流还止于民间,但民间交流已能悄然进行。

对抗日战争正面战场的重新评价始于2005年9月3日。胡锦涛总书记在人民大会堂纪念抗战胜利60周年时说:“中国国民党和中国共产党领导的抗日军队,分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务,形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。”这是官方对抗日战争的全新阐释,是对国民党抗日正面战场的肯定,也是对那个特定时空文化抗战学术报国的肯定。将中国国民党放在前面说,这是对历史的尊重。

记者:如果我们将关注的镜头回转到十年前,外人对李庄的了解有多少?李庄在很长一段时间内似乎被故意遗忘,原因是什么?

岱峻:2000年之前,李庄即使在四川也处于被遗忘的状态。那时李庄尚未通公共汽车,交通极为不便。

李庄被遗忘的原因大致有以下几点:当时迁去的所有单位,都冠有“中央”、“中国”、“国立”这样的字样,而在后来很长一段时间就得加上一个“伪”字。于是,阴差阳错,李庄竟成了一处不堪回首的伤心地。“中央研究院”共有19个研究所,成建制地迁到台湾的仅有史语所和数学所。1949年,毛泽东撰写并向全国播发的文稿《丢掉幻想,准备战斗》中,将史语所所长傅斯年定为“文化战犯”。史语所留在大陆的一些人,比如张政烺、梁思永、胡厚宣、马学良、何兹全、杨志玖、逯钦立等,后来的命运大多坎坷,其主要原因就是与史语所粘连的“历史污点”。他们的回忆、自传,比如马学良、杨志玖的学术自传,大都回避或淡化那段历史。

地以人传,自古皆然;李庄却是反例。在近六十年的时间里,一座显赫一时的学术城竟消失得干干净净。

记者:寻访并解读李庄的历史,必须寻找到它的见证人,其中的难点在哪里?你又是如何克服它的?

岱峻:六十年以前的旧事,能在今天找到了对应,这对我是一个巨大的诱惑。那些本来是散乱的图片连缀在一起,一下子就复活了抗战时期中国文化的部分图景,我觉得特别欣喜,欲罢不能。

一次,我在山里游逛,一不留神就遇上一个在土沟边理红苕藤的农民,一问,他竟然和甲骨文大师董作宾的儿子董敏是同学,他还记得他当年的校名就是董作宾用甲骨文题的“栗峰小学”四个字。还有一次,我遇上一个农妇,她还记得,她帮的是一户广东人家,那个先生姓全,后来我查找资料,知道那个先生叫全汉升,专门研究经济史,是研究运河漕运和寺院经济的,后来被选为“中央研究院”院士……

史语所当年迁到板栗坳的张家大院。张家的后人多散居在外地。近处有两位,一是张远甫,一是张伯森。按照一位朋友为我提供的电话,我约好了时间去采访张远甫,想不到,这一次采访经历让我刻骨铭心,老人们非常信任我,将收藏了数十年的私人信件找出来让我看,他们向我敞开了胸怀,我像一个迷路的误入者,擅自闯入了一个不该知晓的私密领域。让他们在揭开人生创疤时酩酊大醉,然后恸哭不已。

记者:钩沉李庄的历史,最让你感动的人与事是什么?

岱峻:受访者张执中——他的爷爷张迎恭是“中央研究院”社会所的房东,姑妈张润辉嫁给社会所的青年研究员宗井滔,在接受我的两次采访后,也已病逝;四川省储备局的退休高级工程师廖顺江是一位找到我的办公室,激动地向我讲述的一个“老同济”,他没能看到我的书的出版就离开了人间……作为那段历史的当事人亲历者已纷纷凋敝。

我第一次采访就结识了李庄羊街8号的罗萼芬老人,他的父亲罗南陔曾是国民党李庄区党部书记,是那段历史的参与者、热心人,那段岁月也改变了他们家族的命运。当年,罗南陔识大局,主动协助安置外来者,并尽力斡旋他们与当地人的矛盾,还接纳了考古学家梁思永住在自己家中;罗南陔还赞同九女罗筱蕖与史语所的研究员逯钦立结婚,外侄女嫁给史语所的李光涛……1949年以后,这个家族分崩离析。罗南陔在土改中死于非命;罗萼芬也历尽坎坷。对于这段不寻常的历史,罗萼芬早就在收集资料,有心披露于世。于是,他把我的采访写作,当成是他对我的托付。他将收藏的书信、手稿、照片,倾其所有,任我索阅。

就在《发现李庄》在李庄首发的当天,81岁的罗萼芬老人捧着书喜极而泣,他忙颠颠地去见回乡探亲的九姐罗筱蕖。两姐弟翻看《发现李庄》,悲喜交集,不知不觉说了一夜的话。不料罗萼芬血压骤升,不幸辞世。次日,我得到罗萼芬之子的报丧,悲痛不已,以为自己做了一件错事。他的儿子告诉我,“岱峻老师,父亲是高兴而去的,他说他谢谢你。”

记者:从《消失的学术城》一书中我感到,你对傅斯年尤为推崇,那么至少在李庄这个特定的环境和历史语境中,他是否代表了一种知识分子的精神与学术良知?或者你还有更高一层的评价?

岱峻:傅斯年是五四那一代人,他受胡适最大的影响也许莫过于对新文化运动的理解:“研究问题,输入学理,整理国故,再造文明”。当时,新文化运动有两种不同的发展趋向,李大钊、陈独秀等人在接受马克思主义后,开辟了中国革命的新篇,在“主义”层面上,使新文化运动走向救亡与启蒙运动。胡适发起的整理国故运动,则在学术文化的“问题”层面上,用科学方法对三千年来破碎的古学进行一番有系统的研究,进一步促進了中国传统学术的现代转型。

傅斯年是胡适“新学术之路”的实践者,从1928年到1937年上半年,他缔造和领导的“史语学派”,实现了“争东方学的正统在中国”的豪言壮志。史语所历史组开始整理明清大内档案,流布了中国上古史、中古史、近代史史料,校订了大量史籍,提高了史学标准;语言组调查了中国东部12个省的方言和西南地区的土语,采集了许多边疆少数民族语言,并开始在现代化的语音实验室,用科学的方法,对各种方言进行分析。李济带领考古组和中博院在安阳进行了15次殷墟发掘,和3次山东城子崖发掘,发现了大量国宝,使纪元前1400年来的殷代传闻变成信史。史语所因而获得法国法兰西学院的“儒莲奖”,院长蔡元培也对史语所的成绩大感欣慰,胡适也说:“英国培根提倡的集团研究的办法在孟真手里算是做到了。”

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”傅斯年既是一个自由主义的知识分子,又是一个民族主义者、爱国主义者。两种思想在他身上都同样表现充分,这就导致了他最后的悲剧命运。

记者:在今天娱乐化的气氛中,李庄被“发现”后,有可能被误读吗?

岱峻:发现李庄,旨在探寻一段湮没的历史。但历史有时也如顾颉刚所言,是可以“层累地造成”的。我不无担忧地看到:一些接踵而至的“知情人”,把似是而非的情节似烙饼般地烙过好几回后,增添了更多的滋味。甚至虚构出大量的情节,出现了诸多谬误,这对历史是不负责的。

“发现李庄”,我是领先者;但要阻止李庄历史“层累地造成”,我无能无力。

在写出《发现李庄》后四年,我终于又有了一个重写李庄的机会。这时,我结识了一大批师友,如梁思永遗孀李福曼和女儿梁柏有、历史学家何兹全、逯钦立遗孀罗筱蕖、陈寅恪长女陈流求、董作宾之子董敏等,他们提供了更多的资料,丰富了更多细节,增加了我对那段历史的鲜活感受。

重写李庄——《消失的学术城》,我学习“档案派”的研究方法,采信台北“中央研究院”历史语言研究所的数千条档案,匡正了过去似是而非的叙述,把历史还原到某人的某一天某件事,努力挖掘出藏在事件背后的原因。我注重“野史派”的另辟蹊径,在日记、书信、回忆录、民国报刊中发掘历史真相。我凭借长期的记者职业训练,重视田野调查,补充了一些知情人的口述。

除了量的积累,也有质的提高。重写李庄,我有了一些新的思考。这些都体现在我的新著中了。

记者:通过对那段历史的回顾,如果有一种“李庄精神”被提炼出来的话,你认为应该如何定义?它在今天的价值又如何评价?

岱峻:“李庄”,已不仅是一个地域的概念,其凝聚着抗战文化人心中永志难忘的爱国情结。概括李庄精神,那就是旧时中国知识分子“忧道不忧贫”的追求——对比今昔,我们很难确定,今天的知识界是否还有像当年那样的理想主义情怀?

时穷节乃现。抗战时期,中国知识界群体表现出了前所未有的自觉担当。对于蛰处李庄的学人群体来说,尽管亦有如考古学家吴金鼎等人投笔从戎参加战地服务团和同济学子慷慨从军等悲壮之举,但更多的则充分体现出了胡适所倡导的“健全的个人主义”:“救国的事业需要有各色各样的人才,真正的救国的预备在于把自己造成一个有用的人才。”国家的纷扰,外间的刺激,更加增加了他们问学的热情,培育了他们钻研的定力。

梁思成、童第周、董作宾、董同龢、李方桂、马学良等在某一方面研究的领军人物,都是在物质极度匮乏、身体状况非常羸弱的情况下,进行田野考古或独立研究,完成了开山之作或扛鼎之作,奠定了某一学科的基础,惠泽至今天的后学。甚至像李济,战争与疾病夺去了他两位可爱的女儿,但仍没有耽误手头的殷墟考古整理与研究。

同时,“人文荟,歌壮烈。绩弦诵,声未绝。念李庄父老,萍水扶协。”知识界勇于为学术献身,为民族文化之命运担当,另一端的普通民众,也对知识界表现出惯有的尊重与礼遇。乡绅这个阶层亦儒亦民的身份,使他们在沟通民众与知识界时起到了不可替代的联系作用。哲学家贺麟1946年在昆明为自己的名作《文化与人生》作序时就说:“八年的抗战期间不容否认的是中华民族历史上独特的一个伟大神圣的时代。在这期间,不但高度发扬了民族的优点,而且也孕育了建国和复兴的种子。”

李庄曾经感动中国,中国应当永远铭记李庄。

——读岳南的《那时的先生1940-1946 中国文化的根在李庄》

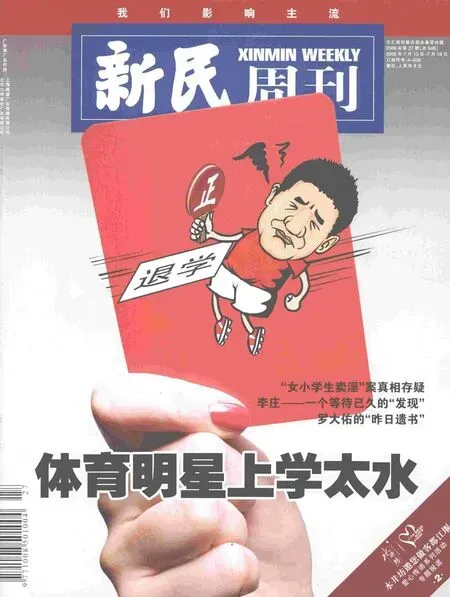

——李庄古镇代表性应用图案作品