六九之年忆吾师

直到20世纪90年代早期,大学生都是公认的“天之骄子”。考取大学是众多青年人的梦想,而对于农村的寒门子弟来说,进入音乐学院这样的艺术学校就更是一种奢望。但是,梦想总该有的,万一实现了呢?

1988年,我从陕西省长安师范学校毕业后被分配到长安县实验小学担任音乐教师,业余时间继续学习音乐,也幻想着有朝一日能考取音乐学院。在这段艰难的日子里,丁永光先生是唯一可以在专业上帮助我的人。他将我介绍给他的大学同学,长安县文化馆前馆长刘爱光先生。在刘老师处我可以学习钢琴,还可以练琴。他也曾鼓励我报考新设立的陕西师范大学音乐系,但因某种原因未能如愿。虽然当时自己也备受打击,但事后看来这可能是冥冥之中命运的安排,我注定要成为黄瑞科教授的学生。还是在丁老师的引荐下,我随黄老师学习钢琴准备报考西安音乐学院。

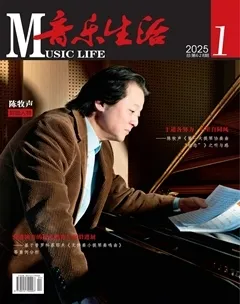

一、黄瑞科教授——一位专业博学成果丰硕的音乐家[1]

魏巍圭峰山下,汤汤太平河边,坐落着一座千年古刹——草堂寺,这是龟兹高僧,中国佛教四大译经师之一鸠摩罗什的译经和圆寂之地,也是汉传佛教三论宗的祖庭,关中八景之一的“草堂烟雾”就在这里。草堂寺东南有个小村庄叫草堂营,这就是钢琴教育家黄瑞科教授的家乡。

关中大地历史悠久,人杰地灵,被誉为“金盩厔、银鄠县”的渭河以南地区更是物产丰富,自古便是膏腴之地。黄老师出身农家,自幼喜欢音乐,擅长吹笛子,唱秦腔。1955年,他考入西安音乐学院前身,时为西北艺术专科学校附中学习钢琴,后直升大学钢琴专业,在徐韵梅先生门下学习。大学毕业后,黄老师与他的爱人,也是同班同学王联云老师一起被分配到青海省民族歌舞团——青海省民族歌舞剧院的前身。在歌舞团供职的22年里,他从事过钢琴独奏、作曲和指挥等工作,1984年调动至青海省艺术学校担任副校长,1987年回母校西安音乐学院任教,历任音乐教育系钢琴教研室主任,副系主任、代理系主任等职。从九十年代起,黄老师的学生在各种专业比赛中频频获奖,他本人也屡次被评为优秀教师。1997年,黄瑞科教授荣获曾宪梓教育基金会教师奖。

20世纪60、70年代,西北各地的生活和工作条件相当艰苦。青海属于高海拔地区,幅员辽阔且分布着大量荒漠和牧区。青海省民族歌舞团作为一家专业音乐演出团体,除了日常的创作、排练和演出外,下乡为农牧民服务是一项重要工作。据黄老师和王联云老师回忆,从海东到海西,从海南到海北,直至黄南、果洛、玉树、格尔木,青海的每片土地都留下了他们的足迹和身影。由于演出条件有限,歌舞团只能用汽车装载乐器、服装、音响、道具等设备随行,这样的演出短则十天半月,长则数月时间。

繁重的演出之余,黄老师一直潜心学习,努力提高和充实自己的专业技能。20世纪50、60年代,在“支内”等政策的号召下,青海聚集了一批来自全国各地的专家学者,其中就包括黄老师的良师益友,从上海“响应支内”到青海,后成为上海音乐学院教授、图书馆馆长的朱建先生。黄老师曾被派往中央乐团,与殷承宗、刘庄等人研讨和学习钢琴伴唱《红灯记》。演奏工作之余,黄老师也学习并从事作曲和指挥等工作。他曾在青海省上演的钢琴协奏曲《黄河》、钢琴伴唱《红灯记》中担任钢琴独奏,指挥上演歌剧《向阳川》《洪湖赤卫队》、芭蕾舞剧《白毛女》等大量剧目,创作了《尕卓》《雪莲》等8部歌舞音乐和《晨风在飞跑》《湟水岸边是我家》《尕斯湖啊,我爱你》等数十首艺术歌曲。合作完成的土族舞剧《拉仁布与祁门索》受到文化部和国家民委的表彰,并获得青海省优秀作品奖。由他主创的该剧主题歌《阿哥有意妹有情》由人民音乐出版社收入《中国少数民族歌曲集》,后编入电视音乐片《西部之声》,艺术歌曲《尕斯湖啊,我爱你》被收入《中国声乐作品选》。[2]在1984年青海省举办的建国35周年文艺作品评奖中,他的作品获三项优秀作品奖,一项荣誉奖,在1986年青海省少儿歌曲创作评选中有三件作品分获一、二、三等奖。

二、黄瑞科教授的教学——一位严谨包容的钢琴教育家

黄瑞科教授的教学以“严”著称,如果说,“严于律己,宽以待人”是一种众所公认的处世方式,那么黄老师这位“严师”则更进一步,以“严于律己,严以待人”的原则要求自己和学生对待生活与教学。

从外表上看,这是一位标准的关中“汉子”:身材不高,衣着质朴,表情冷峻,言辞简洁,只有在钢琴教学和演奏时,他内心的激情才会喷薄而出。在他身上,外冷内热的秦人特性与长期职业生涯所造就的艺术家气质完美融合在一起,铸就了一种自律、严谨、敬业、执着的个性化人格。

黄老师对自己要求很严。在任教西安音乐学院的几十年里,他和王联云老师的身影就是一道靓丽的校园风景线:每天清晨,他们并肩而行,彼此交谈着走过绿叶掩映的校园主干道,对他来说,每天到课室里练琴备课研读乐谱是雷打不动的“规定动作”。在我随他学习的六年时间里,黄老师从未出现过迟到、早退或者缺课现象。每当走近他的琴房时,总能听到时而悠扬时而激越的琴声,他不是在练琴,就是在授课;不是在给学生范奏,就是在研读乐谱。他的生活中好像只有钢琴,他好像只为教学而存在。90时代发表的《论高等师范音乐专业钢琴教学》《关于钢琴演奏基本方法教学的分析研究之一、二》[4]等一系列论文就凝结着他在教育教学上的深入思考。

黄老师在钢琴教学中要求更严。每学期新生进校后,分配到他手上的很多学生总有一种“悲欣交集”的感觉。“悲”是此后几年必须承受严苛的技术技巧训练,“欣”则是从此可以琴艺精进,学有所成。事实证明,这些同学的感觉是对的。我在三十多年前随黄老师学习,此后二十多年又转攻音乐研究,即便如此,对他当年的一些训练方法和技术要求仍然记忆犹新。

优秀的专业教师大多具有独立的艺术理念和独特的教学方法。一般来说,艺术理念与个人成长、教育和职业生活的经历密切相关,而教学方法则在很大程度上取决于教学对象的特点,即所谓的“因材施教”。在数十年的演奏、创作、指挥和教学生涯中,黄老师积累了丰厚深刻的艺术认知和精湛娴熟的专业技能,但在钢琴教育尚不普及的20世纪80、90年代,当他面对这些仅仅初识钢琴,技术能力极其有限甚至有误的学生时,他的主要困难就在于如何运用合理的教学方式和手段,在有限的时间里使学生掌握钢琴演奏的正确观念和方法。现在看来,黄老师在教学中重视扎实的手指技术,培养学生正确的音质音色概念是经过深思熟虑的。

手指技术是钢琴演奏基础中的基础。黄老师对手指技术的训练贯穿于整个教学过程,从基本手型到手指站立,从肩臂放松到手指交替,从手臂力量传递到后背和腰部力量的合理使用都体现出这一教学理念。在此过程中,声音必须始终保持自然、松弛、通透、流畅的状态。正是出于对强化手指技术和优化音质音色的考量,黄老师在教学初期非常节制踏板使用,他绝对不允许用踏板来掩盖手指技术的缺失。通过这种方法的训练,他的学生在演奏时大多身体松弛,手指干净,声音清晰,富有音乐性,这也在一个时期被西音师生们戏称为“黄氏”风格。

在很多学生眼中,黄老师完全是一副“严父”的形象。“严师出高徒”在他身上绝不是一句空话,鼓励、引导当然是主要的教学手段,但批评甚至训斥在特定时候也未尝不可。音乐教育专业培养“一专多能”的音乐教师,其课程的丰富繁杂程度在音乐学院首屈一指。除了钢琴和声乐两门主科外,学生还需要学习基础乐科、音乐史、作曲技术理论、教育教学理论及实践等课程,这导致学生们练琴时间有限,对钢琴课怀有畏难情绪。与别的同学相比,我在主修钢琴的同时还在作曲系学习作曲技术理论,这使我经常很晚睡觉甚至彻夜不眠完成课业。有一次上课时,黄老师对我的演奏很不满意,而我又以需要完成大量和声作业为理由申辩,这引发他对我进行了一次少有的严厉的专业思想教育。课后我羞愧交加,以至于从琴凳站起时不辨东西,反身撞在身后的墙上,直到他大声提醒:门在右边!

黄老师的“严”是手段而不是目的。碰到缺课或者学习效果不彰的学生,他会仔细了解学生的实际状况,耐心纾解其紧张畏难情绪,尽力帮助他们解决问题。我不是一名顽劣的学生,但也不算特别“听话”,用黄老师的话说“这娃很犟”。自从随黄老师学习开始,我就养成了课后做笔记的习惯。每次课后,我把他指出的问题、解决方法、布置的曲目,技术要求、技术难点等分门别类加以记录,以此确定每次练琴的重点。下次上课时,黄老师则根据自己的上课记录检查整改和学习效果。

记得在学习巴赫《平均律钢琴曲集》第一册的《c小调前奏曲与赋格》(BWV 847)时,黄老师要求演奏前奏曲时要触键机敏,具有托卡塔式的干净利落,同时应该注意到各声部的层次性,适度突出高、低声部,还要在力度上表现出音乐发展的自然起伏。为了丰富音乐表现,他提醒我分析第26—34小节的二声部模仿织体,还建议在其后的Adagio段落弹出巴洛克歌剧宣叙调的吟诵意味,并指出其与之后舞曲性质的赋格之间具有结构和风格上的对比关系。在一首短小的作品中,黄老师将演奏技术训练与体裁、风格、写作技法和音乐结构等理论知识融汇贯通。作品完成后,黄老师觉得我的音色不够丰满圆润,经过屡次技术调节我仍然不得要领。黄老师终于使出了“绝招”——亲自范奏:他按灭手上的香烟,坐在琴前,稍事停顿开始演奏。他的手不大,但手指异常矫健。在他的手指起落间,一架普通的教学用琴发出了抑扬顿挫、圆润通透的音响。这不是几根琴弦在震动,而是整台钢琴在歌唱。在激荡的琴声中我第一次深切地感受到,克制和自律中竟然隐藏如此激动人心的感情表现。

在学习初期,我完全按照黄老师的要求完成学习曲目。随着学习的进展教学难度增加,曲目的音乐表现也愈发丰富和深刻,在这一过程中,我们从严格的“教—学”关系发展为一种彼此探讨、求同存异的状态,黄老师的教学也越发开放、包容。不得不说在这一阶段,我不仅从黄老师那里学到了知识技能,也体悟了很多艺术理念和人生哲学。

黄老师不是一位固执自负的人。在学习德彪西《月光》时,为了取得柔和朦胧的音响效果,我尝试了一种不同于常规的演奏方法:手掌打开,手指略微摊平以取得更大的手指触键面积,籍以加强音色控制。黄老师感觉到了我的演奏与他平日的要求不同——他更喜欢优雅灵动、轻盈透明的效果,但他没有贸然批评,而是仔细聆听深入思考。我演奏完后,他询问我的处理依据,也讲述了自己的感受和想法。经过一番探讨我们最终达成了一致:在表现乐曲第一段中月光斑驳的意境时,手型略微收拢,用指尖力量突出点状音块与和声变化;乐曲中段则保留我的演奏,侧重于轻柔绵长的旋律和朦胧起伏的和声;在第三段中将二者结合起来。

三、黄瑞科教授的育人之道——严父与慈母情怀

关中人以生冷蹭倔闻名于世,但隐藏在冷峻外表下的则是一副天生的古道热肠。上世纪80、90年代初,西安音乐学院每年仅仅招生一百人左右,专业主课也保持着一对一的师徒相授方式。在学生眼中,自己的专业教师就像父母一样。黄老师和王联云老师均为学校钢琴教师,他们的孩子在美国和杭州读书,他们家就成为同学们温暖的欢聚之所。

美好的日子总是那么短暂!大学毕业后我留校任教,继续随黄老师进修钢琴,也体会和学习了他的为师之道。

一天早晨,系里举行期末考试,我却迟到了。当我进入考场时,别的老师已经就坐,教研室主任询问情况并批评了我,同事们则议论纷纷。可能是年轻气盛,也可能觉得自己为了学习才休息太晚,所以我不停加以辩解。一直沉默的黄老师终于发话了:你不要说话了!迟到就是迟到,以后要改正!黄老师发言后一片寂静,考试即刻开始。事后想来,黄老师不愿意因为这件事耽误考试,他可能更不愿意让他的学生承受无休无止的批评指责,那么最好的选择就是由他来结束这个令人尴尬的时刻。

在以后的十年里,我因为出国深造、赴上海学习而离开了黄老师,回校工作后也由于专业改变和家务牵绊而无法再与他朝夕相处。但在我们一起谈及教学业务时,他还是像以前那样执着敬业,他对学生的要求依然严格。但不同的是,他就像一位爷爷似的更为慈爱和体贴了——黄老师已届古稀之年。

从退休直到患病住院的十余年间,黄老师一直坚持授课。在他住院期间,每次看到他日渐消瘦的面容时我总是心如刀割,悲伤难以自已。

承欢膝下的日子总会结束。在永远告别黄老师时,我有幸作为学生代表发言:

2014年5月6日,亲爱的黄老师永远地离开了我们。消息传来,悲痛之情难以自已。虽然之前去医院看望老师时已预感到分别之日不远,但噩耗传来一刻,心中仍然万分悲痛。泪眼朦胧之间,老师的音容笑貌,他和学生们朝夕相处的点点滴滴就如同昨天。

在几十年的教学工作中,黄老师的严谨和认真是人所共知的,有些学生甚至畏惧他的严厉。

黄老师严谨认真的工作态度源于他对音乐的执着,更基于他对学生强烈的责任心。在钢琴技术训练中,他不厌其烦地补足学生的每个弱点,对学生演奏缺点的纠正几乎达到了锱铢必究的地步。在音乐表现方面,他重视学生对音乐的理解,鼓励学生的个性表达,经常就一些音乐处理进行讨论,这种开放性的教学方式深刻地影响了学生们以后的发展。对一些专业基础较为薄弱的学生他格外予以关注。同学们经常说,上学的时候怕黄老师,很多年后回想起来,才真正理解了老师的良苦用心。

如果说,黄老师在教学中犹如一位严厉的父亲,那么在生活中他却更像一位慈母,严父和慈母这两个角色在他身上得到了完美的结合。八九十年代的物质生活还不像今天这么优越,每当周末和节假日,黄老师家里就是学生们最温暖的家。黄老师拿出自己珍藏的好酒,和我们一起做饭、聚餐、喝酒、聊天。每当这时候,他一改课堂上的严厉,用慈爱的眼神像母亲一样抚慰着这群如饥似渴的孩子。风和日丽的日子,我们一起驱车郊游,秦岭山下,白鹿塬畔,到处留下了我们的欢声笑语。对于家庭困难的学生,他免费授课,甚至资助他们上学。

斯人已去,风骨长存!黄老师的博学、敬业、严谨和友善将成为我们最珍贵的财富,伴随我们走过人生之路!

感悟

苍凉广袤的大西北永远令人神往和感动。长期以来我很难理解,为什么自己如此迷恋这片土地,从西安出发,一次次盘桓在祁连山下,游荡在青海湖边。直到有一天,一串名字如闪电一样照亮久已远去的时空——鸠摩罗什、龟兹、凉州、长安草堂寺——黄瑞科教授走出的地方。冥冥之中,我似乎有意无意地追随着黄老师的生活轨迹,追寻着弥漫在草堂寺的千年遗愿。

鸠摩罗什大师早年游走四方,参学佛家经典;中年国破遭掳,羁滞凉州十余载;年近花甲时方抵长安,此后翻译经典三百余卷,大力弘扬佛法,普度众生。大师生前曾发誓愿:如其翻译的经典无误,愿火化后舌头不焦。诚如所愿:大师于草堂寺圆寂后,身体形骸灰飞烟灭之际,其舌头完好如生!

古云:与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。黄老师生长于大师长眠之地,自幼耳闻古刹之晨钟暮鼓,浸染草堂寺之雾霭霞光,耳闻大师之事迹与宏愿,未尝不受其影响和感化。老师青年时期醉心于钢琴演奏,业成后西行青海,数十年传播音乐艺术,淬炼音乐技艺,近天命之年东归长安,潜心培养后学,传播艺术真谛,艰辛坎坷中又未尝不受到大师之鼓舞和激励。人生如白驹过隙,忽然而已;人世若浮萍随风,漂泊无定,不变的只有精神之不朽。黄老师虽已驾鹤西归,但他的音容笑貌、人格魅力和行为思想则如大师之经典一样,长久铸留在一代代学生心中,飘荡在铿锵悠扬的乐声里。

吾师远行,留下的除了怀念和感恩,还有很多……

注释:

[1]参见中国音乐家协会编:《中国音乐家名录》广西人民出版社, 1990年第9期,第62页。

[2]高鹏词、黄瑞科曲:《尕斯湖啊,我爱你》, 徐朗、颜蕙先编:《中国声乐作品选(高等艺术、师范院校补充教材)》上海音乐出版社,1992年第8期,第31页。

[3]黄瑞科:《论高等师范音乐专业钢琴教学》,《交响(西安音乐学院学报)》, 1994年第3期,第58—60页。《关于钢琴演奏基本方法教学的分析研究之一》,《交响(西安音乐学院学报)》,1995年第2期,第39—41页。《关于钢琴演奏的基本方法——教学分析研究之二》,《交响(西安音乐学院学报)》,1996年第2期,第58—59页。

冯存凌 博士,西安音乐学院教授,《交响-西安音乐学院

学报》副主编

(责任编辑 于洋)