当代音乐的表达、审美与个性诠释

石峰的两部近作《鸾翔凤集美壮乡》和《盎然》分别上演于2021和2022年的“中国—东盟音乐周”,音乐以浓郁的民族特色和动人的曲调,受到业内人士和音乐爱好者的一致好评。石峰,1984年出生于辽宁阜新,经过沈阳音乐学院附中和作曲系的专业培育后,考入中央音乐学院,硕、博分别师从杨勇教授和罗新民教授,现任教于广西艺术学院音乐学院作曲系。她创作的歌剧《悲悯的爱》(2016)入选国家歌剧推广计划,并于北京首演;民族室内乐作品《花漾》(2016)收录于《中国当代民族室内乐作品选》,由上海音乐出版社出版;室内乐《月夜·影》(2016)获第二届“中国之声”作曲比赛三等奖,并收录于获奖作品集《中西混合乐器室内乐卷》(合集),随后灌录音频,由人民音乐出版社发行;古筝独奏曲《桂舞筝韵》(2020)发表于《音乐创作》。

一、现代性的表达:民族元素作为灵感源泉

20世纪以来,西方音乐和中国音乐都不可避免地受到现代性的冲击。现代性的内涵和外延所卷入的变革也比以往时代有更明显的意义。在外延方面,它确立了跨越全球的社会联系方式;在内涵方面,它改变着人们日常生活中最熟悉的和最带个人色彩的领域。[1]现代性的动力机制来自时间和空间的分离,以及它们在形式上的重新组合。“时间的虚化”很大程度上是“空间的虚化”的前提,“时间”也因此具有超越空间因果关系上的优先性。再者,现代性通过“缺席”的各种要素被孕育,日益使“空间”分离并独立出来;在现代性的条件下,地点逐渐变得捉摸不定,建构场域的不单是在场发生,“可见形式”掩藏着远距关系,它是特质得以建立的决定因素。因此,在现代性引导下,许多“在场”被“不在场”替代,它常常唤起更远距离的构成要素。与现代性相连的鲜明的历史特征,依赖于“嵌入”时间和空间的各种模式。它们作为过去的系统性的沉淀,形成对建构未来有帮助的“历史”。此刻,一些脱离现代性的因素被再次纳入视野,比如“民族情感”,它是当下作曲家追求的根源。虽然传统和现代性经常以对比或对抗的姿态出现,但两者之间存在着延续。作为本民族或异质民族元素,它们带来新鲜感,使作曲家获得重建现代性作品的动力。很多当代青年作曲家受到了这股思潮的影响,他们对“传统”有较“异质”的看法,也包括石峰。

石峰的专业音乐创作之路起始于沈阳音乐学院,那里有鲁艺传统,是红色音乐的摇篮,蕴含深厚的文化积淀。受到老一辈音乐家的传承影响,沈阳音乐学院十分重视学生的民族音乐积累,背诵几百首民歌是学校的教学要求。从附中开始的民歌模唱课开启了石峰的音乐语料库,她接触到祖国大好河山的各族纯正民间音乐,开启了创作的旅程。歌剧《苍原》(1995)的曲作者、沈阳音乐学院的徐占海教授曾在公开场合表示,自己能够背诵上千首民歌。《苍原》剧中女主角娜仁高娃的《情歌》唱段以优美的旋律塑造了女主人公柔美和坚定不阿的形象,这个曲调就来自内蒙民歌《四岁的海骝马》,曲调和人物性格塑造与剧情发展有密切联系。“植根民族”同样适用于欧洲音乐。纵观西方音乐史:19世纪下半叶的民族乐派作曲家便开始扎根于本民族的文化和音乐语言;20世纪的民族乐派虽不像19世纪民族主义那样,与欧洲资产阶级民族民主运动有那么密切的联系,但对民间音乐本身的兴趣、对民间音乐特征和形式的挖掘表现得更为突出,作曲家不再局限于将民间音乐吸收到传统的风格中,而是利用民间乐汇创造新的风格。[2]其风格包括古典乐派——海顿、莫扎特、贝多芬的创作,除了彰显欧洲艺术音乐的精髓,谁又能否认其中维也纳市民、乡村文化记忆已融汇在音乐风格之中?

石峰的《鸾翔凤集美壮乡》是为啵咧和民族管弦乐队而作,于2021年动笔并完成,这是作曲家来到广西的第三个年头。广西山青水秀,窗外的鸟叫声距离自己如此之近,使这个东北姑娘大为惊奇。大自然的魔法使她陶醉,人杰地灵的广西激起她创作的灵感。她回想起2001年在央视春晚上冯晓泉和夫人曾格格演奏《天上人间》的情景,其中使用的便是这件白色木碗乐器——广西啵咧。它高亢不失柔美的音色,给广大观众留下了深刻的印象。这件乐器是一件濒临灭绝的乐器。早在1985年春节,李平先生手持第一支被复活的啵咧亮相广西春节晚会,演奏了啵咧与管弦乐队协奏曲《壮乡踏歌行》,展现了一幅壮族人民载歌载舞的动人画卷。同年,广西啵咧被文化部选中,参加在美国举行的迪士尼世界艺术节,登上了国际舞台。

“啵咧”一词在壮语中是“喇叭”的意思。从明代起,它在广西田阳、龙州等地广泛流传,距今已有600年历史。北京宏音斋第三代传人、乐器制作大师吴仲孚先生在研究后,根据古啵咧的原生态形状、造型、音域、音色特点,用膛刀改变了其内腔的锥度,调整了啵咧的音色和音准,使之在音律和音色方面都有所进步,弱奏似双簧管,强奏则具有“柔化”唢呐的音质。它作为独奏声部的音乐语言陈述连贯,所表之象通透和谐,兼具细腻交错的音色变化。于是,石峰便有了一个念头,她想用啵咧音乐描绘这样一幅画卷——“微风一起祥花落,仙乐初鸣瑞鸟来。”

作曲家以壮族美丽吉祥的图腾“鸾凤”作为音乐意象的承载体,《鸾翔凤集美壮乡》用音符构画出“春风和煦,祥花似锦,瑞鸟呈祥,热情奔放”的多彩景象。乐曲开篇由高胡和二胡震弓引出,同时演奏高音区的不协和音程,音乐在三全音的神秘色彩中展开。随后,乐队叠加进来,弹拨乐器、竹笛、笙、唢呐直至打击乐组迅速叠置为音块,在刹那间充溢色彩繁杂、光怪陆离的效果。呈示部在乐队和独奏最深层的意义中获得共享,这是对话式的开头。在声场到达顶点之后,云消雾散,G调啵咧长啼之声鸣起,凤凰初醒。音乐主体正式进入。

啵咧在G音上鸣啼之时,大提琴和低音提琴以同音震弓的长音时值营造出隐约朦胧的声音远景,似雾色笼罩的大地在凤凰啼鸣中慢慢苏醒。随后,啵咧上滑音跳进,在E音上运用花舌和下滑音,展现温暖初晨的阳光下,朦朦睡醒的凤凰慵懒鸣叫。

第15小节乐队胡琴组进入,配合着灵动的独奏啵咧,或采用双音与单音装饰音相交替,或运用短时值颤音手法,想象连觉凤凰醒后抖动身体、呼扇翅膀、梳理羽毛的动态情境。啵咧独奏主要依托壮族“斯歌嘹”中歌词节奏与声调线条的特征,利用啵咧的“活嘴”技术,生动勾勒鲜活的音乐意象主体。当独奏啵咧暂时停止于A音时,除唢呐组的乐队全奏响起,声音由同音闯入,演绎抒情主题。

此刻,乐队的抒情主题提取了广西北路山歌中半音变化装饰音紧接还原的腔调特点。主题总体为A羽调式,但在具体运用中,上行的音阶常会在宫音之后紧随宫音升高的变音,或在跳进至角音前率先降半音作为过渡。它们都会在快速回返后将变音还原,仿佛之前的变音并不存在。这种具有特定色彩的音阶使用方式打破了传统调式的运用模式,旋律感受非常新鲜。乐队抒情旋律持续后,视线回归啵咧,它更换为D调。独奏旋律运用高音D的16分均分时值和对不同重音的强调与“环绕”律动,展现出凤凰时而停立啼鸣、时而沐浴、时而饮水的多种情态。乐队中的胡琴和竹笛则根据啵咧的音乐进程,或运用更轻快的32分音符颤动,或运用短促的装饰音来侧面丰富凤凰伶俐机敏的动态。在啵咧演绎时,乐队一直承担着烘托和充实音乐意象的作用,音乐陈述的主体在啵咧独奏声部。当音乐进行到中部时,啵咧的演奏状态发生改变,虽然旋律还是以16分均分律动为主,但它开始与乐队产生交流。乐队与啵咧之间的快速应和,好似凤凰与百鸟之间的呼应吟唱。啵咧包含在乐队中,它受到乐队的激励,变得健谈起来,啵咧的表达是乐队的回应。作曲家以协奏曲的对话原则为前提,实现了独奏乐器和乐队竞奏的关系。啵咧和乐队拥有各不相同的音乐语汇,它们体现的“互惠性”和“交战”意义是协奏曲的特质。“互惠性”不一定需要模仿或呼应,它还可以包括反驳、反作用、反击、反射、说明等多种方式。

通过弹拨群组、吹管群组、胡琴群组分别与啵咧组合,乐队以异质音组同啵咧构成不同声场。作曲家让乐队声部参与到音乐形象的塑造之中,两者之间的陈述主次不再泾渭分明。随着音乐的进一步发展,啵咧开始展现出百鸟之王的姿态,乐队开始相互以点线结合、线条交错,用逐渐叠加增厚线条声层的形式,或跟随、或应答地围绕独奏声部,营造出“凤凰南来,群鸟随之”的多层声景。作品的构思和艺术特色具有壮乡民族本土文化、深厚人文底蕴和当代审美的多元特点,携带“鸾翔凤集,羽仪上京”的历史厚重感。在我国当代音乐创作中,广西地域风格的民族管弦乐队协奏曲相对较少。在尊重传统文化的基础上,作品展现出新时期秀美壮乡“美美与共”的中国特色。该曲作为2021年“中国—东盟音乐周”闭幕式曲目,向世界展示了中国改革开放新时代壮乡民族特有的精神风彩。

二、现代性与多元文化:两广民族风情

现代性和传统不是对立的,它们需要紧密交织。“保持联系”本身构成发展的动力。在传统文化中,“过去”是受到特别尊重和极具符号功能的因素,它包含着世世代代的经验,具有不朽的价值。传统是驾驭时间和空间的手段,它可以将过去、现在和将来嵌入同一系统。传统不是完全静态的,它需要在继承中再创造,由此获得新生。在特定环境下,传统甚至不抗拒变迁。在该模式下,人类认知系统的反思性转换需要从既定传统中脱离出来。反思在很大程度上被定义为重新解释和阐明传统,以至于在时间领域中,“过去”比“未来”更重要。随着现代性的繁盛,反思被纳入系统的再生产,传统只有用非传统加以证实和说明的时候,才能被证明是合理的。于是,传统和现代性所扮演角色的整合体在对现代性的反思中获得认可。历史性意味着运用过去作为与过去决裂的手段,仅保留原则上被证明是合理的部分。历史引导我们走向未来——未来的本质是开放的,它受制于人们依据心目中未来的种种可能性所采取的行动的过程。这是时—空“延伸”的重要方面之一。

另一方面,未来的可能性、可信度、可得程度比对过去的说明更为重要。现代性在自身净化的同时,也在经历着激烈化阶段。时间和空间的分离是在无限范围内延伸的条件,它提供了区分时间-空间区域的手段。脱域[3]使地域化情境脱颖而出,对它的提取可跨越广阔的时间—空间距离,进而重组关系网。反思和运用传统对未来很重要,可使其充满活力、变幻不定。现代性正内在地经历全球化过程,其本质是延伸,因此全球化可定义为:世界范围内的社会关系的强化,这种关系以独特的方式连接彼此相距遥远的地域,它们之间也可形成互动,甚至是因果。全球化社会关系的发展,既有可能削弱与国家相关的民族情感的某些方面,也有可能增强更为地方化的民族主义情绪。这在音乐中有明显的体现,曾一度流传这样一句话——民族的就是世界的。

完成《鸾翔凤集美壮乡》之后,石峰并不满足,她想在民族音乐语言和声响空间层次上有更大的突破,于是这部为民族管弦乐队而作的《盎然》诞生了。作品以民族语汇更为多元的岭南文化为依托,基于其厚重的文化底蕴,汲取了广东客家山歌以及广西民间音乐元素,将原生语境下的古韵风情与当代音乐的表达相结合。音乐以“歌则清婉溜亮”的热情欢快,韵则“纡徐有情”的情趣盎然,畅抒各族人民心手相连,万众一心的家国情怀。这部作品的表达和音色结构安排更加大气多元,丰富的乐器组合营造出勃勃生机的音乐构想,这是新的尝试,也是对民族性更为深入的探讨。

作品在定音鼓和大军鼓远近相合的滚奏中开启音乐篇章,富于力度控制而深沉的阵阵低频宛如寂然空境中冉冉而至的大地低语,回响于层峦叠嶂之中。忽然,乐队以半音音簇的和声织体强力构建出“姹紫嫣红”的色彩音效,似地表“极光”的斑斓漫舞飘荡于天地之间,“极光”笼罩下的万壑绵延之景伴随着大堂鼓后16分音符的心跳震动声响,将空间色彩推至“迸裂”,声场余音中的悠扬曲笛声部缓缓引入主题旋律。

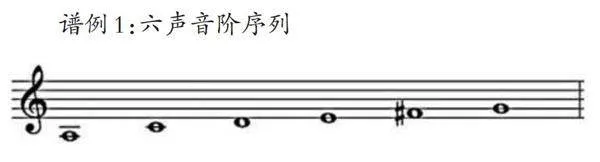

《盎然》的主题旋律动机是对广东客家山歌音乐元素重塑而成,是带有变徵音高的六声音阶序列。(见谱例1)

变徵音不再作偏音使用,而是作为不可替代的调式音阶主音进行发展,主题洋溢着别样风情。主题旋律曲线走势高挑又婉转迂回,犹如山涧涓涓泉水“随山将万转”般蜿蜒流动。在律动时值的安排上,作品运用具有当代审美意蕴的多次节拍转换、打破节奏重音等方式,以之自在悠然的陈述结合精巧的设计使音乐呈现出“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”之旖旎韵味。圆润如歌的曲笛演绎后,弹拨群组与之快速相接。在此,作曲家有效利用民族弹拨乐器特有的发音方式,音乐意象营造出雨水落入小溪泛起点点涟漪,淋湿的盈盈绿叶发出嘈切之美感。青山绿水间的自然祥和令人情不自禁地沉浸其中。

随后,乐队全奏开始,音势强劲的唢呐组以持续音为其他主题旋律齐奏给予坚实的内在支撑,负载万物的群山在雨水滋润下充满勃勃生机。当音乐进程推进到中段时,山中生灵开始初露头角。此时的打击乐器组脱离乐队整体乐思而“独立门户”,成为该段音乐发展的重要角色。打击乐的节奏灵感源于广西盛大隆重的歌圩节中蚂拐舞与扁担舞表演。音乐使用大军鼓、大堂鼓、定音鼓来模仿蚂拐舞中“两跳一停”的舞步特点以建立全局音响框架,用排鼓、吊镲模仿扁担舞中“一拍急促连四点”的舞步特点填充音响,最后组成具有原始粗犷、古朴简拙的立体音响。这个要素经常陡然闯入乐队正常的行进之中,“霸道”的中断和流畅乐思的呈示如同生命在成长过程中必须面对和经历的严苛自然考验。乐队被打断后很快又回到正常的叙述轨道上,形象地表达亘古不灭的生命在生长孕育中具备的顽强不屈精神。乐队与打击乐组互不相让地你争我夺,频次和速率越发激烈且敏捷,淋漓尽致地展现了音乐意象的戏剧冲突。

最终,在击打鼓边与弹拨组拍打琴面的尖锐声响中,乐队完全夺取了乐思陈述的主导权,胡琴组快速滑弦营造出的欢乐笑声、竹笛组花舌形成的欢呼声、唢呐组颤音的雀跃之声交织在一起,畅快庆祝生命成长的伟大胜利。在短暂的喘息后,胡琴与笙、竹笛构成主题再现的支声复调织体,温婉雅致地歌唱生机盎然的山水美景,昂扬向上的低音“脊梁”线条随即接续,全曲在五光十色的错位声场齐奏中激扬结束。民族管弦乐《盎然》满载着积极向上、乐观豁达的民族气韵。石峰借由对自然的描绘与赞美,隐喻生活在新时期的各族人民面对机遇和挑战时的从容自信,时代赋予的翻天覆地变化使人们如火如荼建设秀美家乡,他们热情拥抱新生活,迎接创造的美好景象,衷心祝愿祖国更加富强。

三、现代性的出口:个人、个性、表达

西方现代音乐在20世纪以后的发展一方面趋向多样化,一方面趋向综合。正如钟子林先生所言:

“这里的综合,不是指综合成一种风格,而是不局限于某一特定流派,例如:调性与无调性,序列与偶然,电子音响与常规乐队演奏,歌唱性与非歌唱性的人声音乐,‘引用’与创新,严肃音乐与流行音乐,东方与西方……都可结合在一起。第一次世界大战以后,很多作曲家都被卷进各种‘派’或‘主义’中去,现在,又都逐渐摆脱出来。作曲家们利用一切可以利用的手段进行创作,不管这手段来自何方,并从中形成自己的个性。如果说,前人已经开辟了道路,做了各种实验,有成功,有失败,那么现在,作曲家可以在前人的基础上,在更广阔的领域里,施展他们的才能和想象力。从这个意义上说,音乐也许将进入一个更有成果的新时期。[4] ”

这不仅适用于西方,同样也适用于中国。80后作曲家,石峰和同时代人一样,见证了祖国的繁荣昌盛。这一代人是幸运的,在物质生活和精神生活上没有经历过短缺和贫瘠。所以,80后作曲家的表达没有50后的苦难和艰深,没有60后的渴望和成就,没有70后的喜悦和兴奋。这一代人想通过自己表达自己。他们历经的“世界性”已融合在成长所必须经历的教育体系中。石峰自幼学习钢琴,学校的教学也是五线谱,尤其是在音乐学院接触的乐队编制写作,都是西方的。但这一代人的独特之处在于,不管是否有海外经历,他们面对的是世界一体化和个性的集合彰显。在他们的写作中有一种“即兴”,留给演奏者,也留给自己,是和自己内心的对话。

石峰的作品中有很浓厚的传统因素。在西方音乐中,回顾传统一直存在,比如瓦格纳的乐剧想回到古希腊的悲剧,新古典主义试图从过去的形式中吸取灵感,新浪漫主义是对调性音乐和往昔美好情感的回想。回顾传统也是一种后现代方式,通过“回望”碰撞出新的火花。一直以来,中国作曲家都在寻求音乐表达的突破口,音乐本身也不断扩散其外延,如今的中国音乐已从过去的观念中走出来。通过民族性,中国音乐走上自己的道路,不断勃发。民族性不仅包括乐器、音色、结构,还包括作曲家的潜在观念,甚至还有文人音乐。民族性和世界性的对话是这个时代赋予作曲家的责任。世界性的音乐提供了一种选择,它多元而丰富,尤其是从学院派走出来的作曲家,文化的思想性与民族性的结合是有观念支撑的。从中诞生的作品不分中西,而是一个新的个体,满足个人对当代的审视。其形式内容和思想的创新,通过文化交流使听者获得满足。

音乐是世界通用的语言。比如五声音调是中国音乐的特色语汇,也是爪哇音乐的基础。它不仅出现在立陶宛、苏格兰、威尔士的音乐中,也能在印度人、蒙古人、柬埔寨人、日本人、巴布亚人、夫拉黑人的音乐中找到,以及威斯特伐利亚儿童歌曲和古老旋律都有很明显的五声结构。里曼(Hugo Riemann)和弗莱舍尔(Oscar Fleischer)相信,他们能以不同的方式证明西方古代教会音乐中五声性的痕迹,尤其是西方教会音乐,似乎也曾是五声音乐。此外,除了基于古希腊-东方风格的赞美诗以外,犹太教堂的音阶也同样有五声音阶。[5]至此,五声音调的民族性功能扩大了,形成一种泛民族性。使用五声性音调能够有效避免旋律中的半音,由于它的“单一”,所以往往和其他因素一起混用,造成听觉上的冲击。

民族元素需要继承,更需要广泛视角和多元思路,以此增加中国音乐的深度和广度。音乐为中西对话提供可能,体现在音乐本体和文化上的创新。广泛的世界音乐也启发了中国音乐,作曲家可以从古典音乐、世界音乐中吸取养料,进行全球化交流。这对中国音乐的重构、寻找复兴、获得文化共识有积极意义。中国音乐要以人类文化共同体为目的,需要为世界文化作出贡献。上文提到的《鸾翔凤集美壮乡》就是这样一部作品:它以新时期祖国南疆热土呈现的一派新气象为背景,颂扬壮乡人民建设壮美广西,共圆复兴梦的豪情壮志,歌颂热情奔放和锐意进取的时代精神。青年作曲家石峰亲眼目睹国际舞台展现的中华民族精神,亲身经历壮乡人民与世界音乐直接对话的场景,让世界了解中国,让中国走向世界的民族情怀令她感动,为此表现新时代壮乡新貌的愿望油然而生,这就是《鸾翔凤集美壮乡》作品的灵感来源。这部融合较多壮族民族元素的协奏曲具有欣赏高度,又能够被充分理解。这是作曲家穿梭于不同壮区多次采风的结果,一定程度代表了世代壮族人民的审美,饱含中国文化传统和浓郁的壮乡情韵,对传播好中国声音、讲好广西故事,助力提升中华文化的影响力有积极的意义,对广西文化艺术传承发展与发扬起到促进作用。

在中国特色社会主义建设发展进程中,祖国西南边陲“大开发引领大发展”的壮举吸引着众多海内外有识之士,在“一湾相挽十一国,良性互动东中西”的区域优势下,如今壮乡大地群英荟萃,已成为中国对外开放合作的前沿窗口,同时也是中华民族与国际文化交流的“圣地”。随着“中国—东盟音乐周”连续11年成功举办,各国优秀音乐文化交流不断增强,影响力持续扩大。坚持民族性、保持国际水准,中国—东盟音乐周成为中国和世界各国顶尖音乐家创作“新音乐”的重要中心,与北京现代音乐节、上海当代音乐周、杭州现代音乐节共同组成中国当代音乐创作及新音乐作品展演的四大平台。在这场文化盛宴中,中国音乐建立起较高的国际声誉,在长期发展中逐渐形成具有自身特点的模式,为推广现代音乐、促进国内外文化艺术交流,以及为青年音乐家提供优质发展平台作出了重要贡献。

回首石峰的这两部作品,其中有强烈的文化共生表达。这代人不需要像父辈一样,必须出国才能获得宽广的视野。如今发达的媒介可以瞬间连接大洋彼岸。当代作曲家要有广阔的世界音乐观,创作在创新和打破规则中以中国音乐的民族性为基调,强调文化认同感。当然,这很难。行之有效的解决途径是用经典进行再创新,比如乐器、音调、形式,通过对母体基因的改变,来赢得共情,当然还有更隐蔽的“观念”介入。当代作曲家希望用现代的音响概念解释世界和宇宙,他们的文化传统更需要仪式感。听者从音乐中获得时代,甚至超越时代的满足。音乐能够实现世界大同,语言的尽头是音乐的开始。回顾我们的母语基因,对传统音乐的挖掘还有很多未知,还有很多问题没有得到真正考量。将文化基因再次并入,且深入认识传统和经典,是我国作曲家的共识和任务。在这个过程中,理论和表演需要有机结合,将传统文化转化为繁荣的文艺,做到文化对话,实现融合。正如上海音乐学院教授、民族音乐学家萧梅在中国传统音乐学会第22届年会研讨音乐会中所言:“让我们以古典面对流动的关系。”她认为,关注当今的民族文化,建立系统的体系,以理论引导作曲和表演艺术,是实现中国音乐文化伟大复兴的关键一步。促进历史与现实、理论与实践、中国与世界的有机融合和共同发展,是中国当代文化发展的重要观念支撑。

结语

身处后现代社会,人们关注碎片知识,沉浸于碎片文化,民族艺术的发展也不仅局限在“民族音调”上。人们苦于不理解当代音乐,无法欣赏高雅艺术,而关注自身、认真体验或许是最好的解决办法。80后青年作曲家生长在祖国繁荣昌盛的时代,接受了西方文化的传入,经历了中西音乐的论战,从弯折繁复中认识到“民族性”的重要。广西是中国唯一临海的少数民族自治区、西部唯一的沿海地区,是中国对外开放、走向东盟、走向世界的重要门户和前沿。广西艺术学院的定位是:立足广西,面向全国,辐射东南亚,走向世界。历届中国—东盟音乐周推出的系列作品都展现出这种独特的地域性定位。借助中国—东盟音乐周,石峰等一批青年作曲家重新认识了自己,找到了植根于内心深处的民族魂。在广西,就要为当地做点什么,这是她创作的初衷,也是当代青年艺术家的本色。

以石峰为代表的新一代作曲家正在为中国音乐的当代发展而努力,这是时代的选择,也是其自觉担当。他们尊重并敬仰“传统”,坚信传统就在那里,不用谁去拯救,也不用谁去挽留。“传统”是后现代语境下的生石花,它以独特的美重启人们对“传统”的认知。中国作曲家在与国际接轨的同时,需要突出自我,亮明身份,中国音乐的民族性共享着世界的民族性。随着艺术家对民族之根的求索,他们意识到现代性的后果——必然是对古老文明的追寻。经过19世纪以来对“独特性”的狂热迷恋后,当代作曲家更加从容,特别是中国作曲家展现出独特的人文情怀。民族性之蛹在后现代语境下破茧成蝶,追寻“自我”的途中延续了亘古不变的规则,在后现代的冲击下民族性和个性再次成为叙述、表达和审美的核心。

注释:

[1]〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社,2011年版,第4页。

[2]于润洋:《西方音乐通史》(2016修订版),上海音乐出版社,2016年版,第359页。

[3]脱域是指社会关系从彼此互动的地域性关联中,从通过对不确定的时间的无限穿越而被重构的关联中“脱离出来”。

[4]钟子林:《西方现代音乐概述》,人民音乐出版社,1991年版,第206页。

[5]〔德〕马克斯·韦伯:《音乐社会学》,李彦频译,西南师范大学出版社,2014年版,第13—14页。

张 晨 博士,沈阳音乐学院音乐学系副教授

(责任编辑 李欣阳)