基于UbD理论开展传统工艺教学的实践探索

【摘" "要】传统工艺是我国劳动人民在长期的生产和生活实践中形成的智慧结晶,蕴含着丰富的实践经验和独特的文化价值,是中华优秀传统文化的重要组成部分。为了引导学生深入理解传统工艺知识,习得传统工艺技能,教师可以UbD理论为指导,进行教学实践。以元书纸主题教学为例,教师应“以终为始,确立学习目标;设计学习任务,甄选评估证据;细化学习活动,优化学习体验”,使传统工艺教学实现从孤立知识到整体理解、从机械模仿到深度领悟、从固守传统到活化创新的转变,有效提升学生对传统工艺知识的系统理解与实践创新能力。

【关键词】UbD理论;工艺传承;教学实践

传统工艺是我国劳动人民在长期的生产和生活实践中形成的智慧结晶,蕴含着丰富的实践经验和独特的文化价值,是中华优秀传统文化的重要组成部分。学习传统工艺有助于传承、弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信。《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)强调将中华优秀传统文化等重大主题教育有机融入课程,以中华优秀传统文化为主体,讲好中国故事,增强中华民族自信心和自豪感。《课程标准》设置了“体验传统工艺、学做传统工艺品、传承传统工艺、继承与发展文化遗产”等学习任务,引导学生结合生活和社会情境,运用工艺知识、技能和思维方式,开展基于问题的学习,有效继承与创新传统工艺。

但在日常教学中,存在以下问题:学生以识记的方式学习传统工艺知识,不够系统深入;以模仿的方式学习传统工艺技能,未能真正理解内部的原理和技巧;未能进行迁移运用,无法发展创新思维和想象思维。怎样引导学生理解传统工艺知识,习得传统工艺技能?笔者尝试运用UbD理论,以学习结果为导向,对传统工艺教学进行逆向设计,串联零散的知识和技能,引导学生持续、深入地学习,提高教学实效性。根据该理论,可以将传统工艺教学分为三个阶段:确立学习目标、甄选评估证据、优化学习体验。本文以元书纸主题教学为例,阐述UbD理论指导下的传统工艺传承教学。

一、以终为始,确立学习目标

UbD理论强调以最终的学习目标为起点,设置评估学生知识掌握情况的任务,并根据评估证据设计学习活动,即从预期的学习成果开始逆向设计教学。因此,基于UbD理论的元书纸主题教学的首要步骤是明确预期结果,确定单元教学目标。在此之前,要先确定大概念,用大概念将零散的知识和技能联系起来,形成教学单元,然后根据学生的真实需求和教学内容确定基本问题和学习目标。

(一)依据课标要求,确定大概念

工艺传承是小学美术课程中的重要内容。工艺传承的学习任务是引导学生利用不同的工具、材料制作工艺品,在此过程中体会“守正创新”的内涵和意义。该学习任务主要包括了解工艺材料特点、制作方法、工艺流程,运用不同的方法制作工艺品等要求。大概念是对复杂内容的简要概括和提炼,涵盖传统工艺的特点、知识、技能、作用、意义,并将关键内容串联成一个整体,能够帮助学生建立更宽广的认知框架。工艺传承学习中的大概念能够带领学生深刻理解传统工艺的核心知识,认识到保护、传承传统工艺的意义。因此,笔者将“传承与创新:探索元书纸造纸工艺的实践应用与文化价值”确定为单元大概念。

(二)根据基本问题,提炼教学目标

大概念的确立使零散的知识和概念系统化,起到引领教学的作用。但在通常情况下,学生所面对的知识往往超过了他们的处理能力和条件,难以被全面掌握。因此,教师要站在学生的视角,分析他们的已有认知情况,找到他们对学习主题的疑问,从中提炼基本问题,确立教学目标。

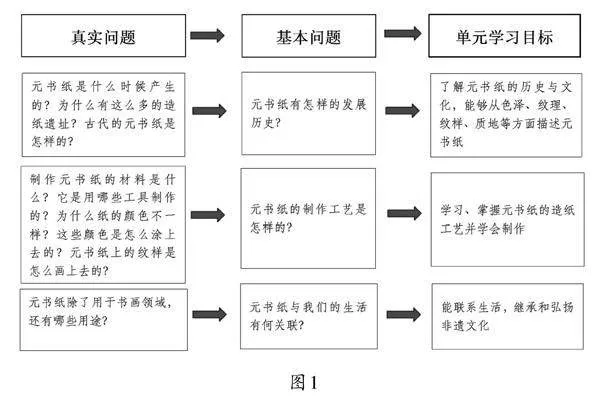

元书纸历史悠久,与学生的生活距离较远。为了解学生对元书纸的认识以及存在的疑问,笔者引导他们从元书纸实物开始探索。学生来到元书纸的发源地,抚摸松厚绵软的元书纸,欣赏各种不同的纹理。经过初步探索,学生提出问题:元书纸是什么时候产生的?为什么有这么多的造纸遗址?古代的元书纸是怎样的?制作元书纸的材料是什么?它是用哪些工具制作的?为什么纸的颜色不一样?这些颜色是怎么涂上去的?元书纸上的纹样是怎么画上去的?元书纸除了用于书画领域,还有哪些用途?

笔者搜集并梳理了学生的问题,提炼出三个基本问题:元书纸有怎样的发展历史?元书纸的制作工艺是怎样的?元书纸与我们的生活有何关联?这三个基本问题指向大概念,能促进学生对单元知识的理解。在此基础上,笔者将本单元的学习目标确立为:了解元书纸的历史与文化,能够从色泽、纹理、纹样、质地等方面描述元书纸;学习、掌握元书纸的造纸工艺并学会制作;能联系生活,继承和弘扬非遗文化。具体如图1所示。

二、设计学习任务,甄选评估证据

基于UbD理论的元书纸主题教学的第二个步骤是甄选评估学生是否理解所学知识的证据。理解意味着学生能独立地将知识应用于真实的学习中,完成一个作品或作出相应行为表现,并成功地实现迁移。因此,基于UbD理论的教学评估须建立在真实的任务上。

真实任务的设计应围绕学习目标展开。在元书纸主题教学中,教师围绕元书纸的发展历史、元书纸的制作工艺以及继承和弘扬非遗文化三个方面设计表现性任务,评估学生对元书纸知识的理解和对造纸工艺的掌握情况。

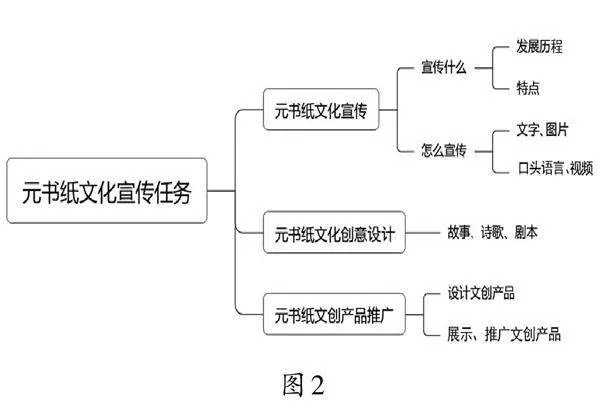

(一)设计宣传任务,评估文化理解能力

元书纸的发展历史包括元书纸的起源、发展历程以及在不同历史时期的地位和作用等。要检测学生对历史文化的理解程度,须观察学生学习行为及学习成果的外化和迁移情况。根据认知程度的不同,笔者设定了元书纸文化宣传、元书纸文化创意设计、元书纸文创产品推广等表现性任务(如图2)。元书纸文化宣传任务要求学生通过宣传海报、展览、演讲等方式,将元书纸的发展历程、特点等用文字、图片、口头语言、视频等形式传递出来;元书纸文化创意设计任务要求学生将元书纸的历史和文化转化为故事、诗歌、剧本等文学作品;元书纸文创产品推广任务要求学生设计、展示并推广元书纸文创作品,对优秀传统文化进行传承和创新。

上述评估任务能够有效衡量学习目标的达成程度。这些任务巧妙地结合了学习内容与学生的生活,以外在的活动形式表现内在的文化内涵。学生通过多途径的学习和展示,深刻地理解了元书纸文化的精髓。

(二)设计游戏任务,评估工艺掌握情况

元书纸的制作时间十分漫长,须从小满开始采伐嫩竹备料,而后经过削竹、敲白、浸坯、落塘、腌料、断料、翻摊、入镬、煮镬、舂料、抄纸、牵纸、烘烤等七十二道工序,前后需要等待五个月之久。对于如此复杂且耗时的造纸过程,让学生直接参与既不切实际又不安全,且容易让学生感到枯燥,降低学生的学习兴趣。《课程标准》要求根据小学生的身心特点和学习能力,开展趣味化、综合化的艺术实践活动。因此,笔者根据元书纸的工艺特点和小学生注意力集中情况,将元书纸造纸工艺简化成制浆、抄纸、成纸三个主要环节。这三个环节紧密衔接,构成完整的造纸过程,确保将植物纤维转化为高质量的纸张产品。具体包括“制浆·竹林闯阵”挑战、“抄纸·匠心独运”竞赛、“成纸·时光印记”工程等游戏任务。学生主动参与趣味化的游戏过程,在短时间内完成造纸活动。

在“制浆·竹林闯阵”挑战中,笔者将多道工序拆解为多个游戏模块,如“削竹大师”“浸泡挑战”“蒸煮工坊”等,每个模块代表一个工序,以游戏闯关的形式推进。学生按照每一关的要求完成相应的任务后才能进入下一个游戏模块。在“抄纸·匠心独运”竞赛中,笔者设置了知识问答和抄纸比赛两个环节,按不同分值计入比赛成绩。知识问答中的题目包括与抄纸工艺相关的选择题,内容涵盖工具的选择与使用、工艺的步骤、工艺的技术要领等。在抄纸比赛中,学生须按照正确的步骤进行操作,包括准备纸浆、竹帘抄纸、榨干水分等。每个步骤都要在规定的时间内完成,且要达到一定的标准。如抄纸的速度、湿纸的均匀度和厚度等都有一定的标准。“成纸·时光印记”工程模拟传统的烘房环境,让学生通过调整火候、通风量以及时间来保持烘房的温度和湿度。学生扮演烘纸师傅的角色,完成烘纸、揭纸的操作,直到纸张达到干而不脆的状态。

玩是小学生的天性。元书纸工艺制作任务始终围绕着“趣”字展开,让学生在“玩中学,玩中做”。需要注意的是,过于简单的任务只能激起学生短暂的、表面的兴趣,不能使其持续、深入地学习。因此,笔者根据学生的年龄特点和元书纸工艺制作流程,设置了连续、有梯度的任务。在每个任务中,学生都知道要“玩”什么,该怎么“玩”,能够主动探索并解决元书纸工艺制作过程中的问题。

三、细化学习活动,优化学习体验

UbD理论指出采用WHERETO活动编码来指导教学设计。其核心是吸引学生参与学习,让学生在体验中开展探究,保持持续学习和理解的兴趣,从而有效地实现学习目标。教师要尊重学生的主体性,为学生创造良好的学习环境,吸引学生主动参与,促进学生深度理解。在基于UbD理论开展的元书纸主题教学的第三阶段,笔者参照该理论的教学设计指导模型和预期学习结果、评估证据,设计了探究视觉符号、体验造纸工艺、创新纸作品等活动,引导学生持续探究。

(一)探究视觉符号

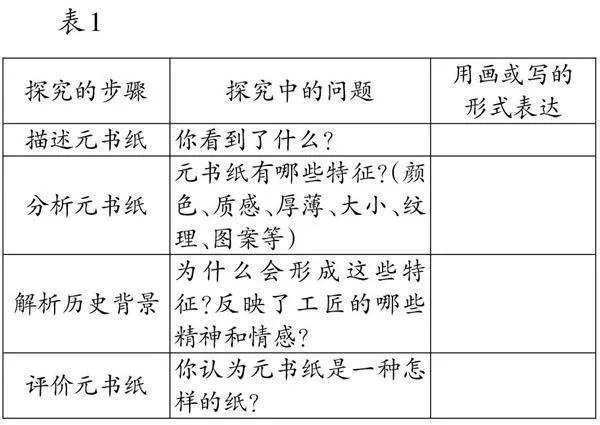

传统工艺是古代工匠智慧和创造力的表现。学习先人的知识和经验,可以帮助学习者更快地调整与重构自己的知识和经验体系。元书纸文化展示馆和良渚博物院等文博单位为学生提供了欣赏、解读元书纸的专业场地。为了引导学生深入探究,笔者根据学生在赏析元书纸过程中产生的问题,研制了元书纸探究单(如表1),让赏析更有深度。

各类文博单位展陈的不同时代的元书纸,有着纯粹质朴的特点。古代工匠们巧妙地利用造纸原料和工艺,造出不同的纸,它们的肌理或光滑或粗糙,或柔软或坚硬,或厚重或轻盈,纹样简洁、素雅,是工匠们不断试验、反复实践才得到的成果。透过这些视觉符号,学生深刻感受到古代工匠精益求精的态度和精神。他们这样评价元书纸:“简朴中闪耀着智慧的光芒。”“纤维,在手指间舞动,让我们体会到匠人们的创造力。”“历史的细节在指尖流转。”“成功是千百次的探索。”可见,这样的主题活动能帮助学生深度分析元书纸的内涵,受到工匠精神的熏陶,提升学习的境界。

(二)体验造纸工艺

元书纸的造纸工艺主要包括制作浆料、抄纸、烘干等工序。笔者设置了趣味化的造纸活动,寓教于乐,使学生全身心地参与元书纸的制作过程,起到了事半功倍的学习效果。

1.趣味制浆

传统工艺一般是从自然环境中获取原料的。元书纸的制作原料主要有水、毛竹、生石灰等。制作浆料的工序十分复杂。为了使学生保持学习的兴趣,笔者设计了趣味制浆活动,如“嫩竹斩斩乐”“青竹削削乐”“竹子勇士打打乐”“竹子勇士大潜水”“竹子勇士大冒险”“石灰魔法变变变”等,让学生尽情地玩竹、玩水。趣味制浆活动是一个体验和试错的过程。学生在经过多次试错后,逐渐找到了正确的方法,也学会了制作浆料。

2.体验抄纸

抄纸是造纸工艺中难度较大的工序,其技术要点主要有“插帘挽水”“执帘入水”“斜出余浆”。作为一道传统工艺,抄纸过程独具特色。在抄纸环节,笔者设计了“纸浆转转舞”的游戏,学生随着音乐节奏,拿着搅拌器由慢到快地转动纸浆,观察纸浆从团状变为絮状的过程,并尝试捞起纸浆,发现纸浆在抄纸帘上的不同形态。同时,学生互相观察学习,并对照造纸匠人的动作,发现需要改进的地方。经过不断尝试、调整,学生逐渐理解并掌握了“插帘挽水”“执帘入水”“斜出余浆”技术,捞起了厚薄均匀的纸浆。传统工艺制作过程中隐藏着很多“缄默知识”,只有引导学生在实践中体验,学生才能感知和理解这些“缄默知识”,真正实现对传统工艺的“活态传承”。

(三)创新纸作品

《课程标准》指出:知道中国传统工艺在传承古老技艺的同时也在积极创新;能利用不同的工具和材料,制作或创作工艺品,体会传统工艺“守正创新”的内涵和意义。有了前期持续性的学习和成功造纸的经验,学生开始探索制造不同样式的纸张。这是基于原有经验的一次“质”的飞跃。在创造方案上,有的学生想造出有颜色的纸,有的想造出有传统纹样的纸,有的想用各种植物制作花草纸,有的想造出有形状的纸,还有的想用不同的纤维造纸……经过梳理、优化,学生归纳出主要的拓展方向:创新造纸原料、纸张颜色、纹样、纸张造型。经过实践,学生最终制造出了样式丰富的纸,发展了创新思维,提升了动手能力。

总之,基于UbD理论的传统工艺教学,通过精准定位教学目标,有效选择评估证据以及优化学习体验活动,有效地解决了以往教学中存在的不足。由此,传统工艺教学实现了从孤立知识到整体理解、从机械模仿到深度领悟、从固守传统到活化创新的转变,有效地提升了学生对传统工艺知识的系统理解与实践创新能力。

参考文献:

[1]威金斯,麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]徐炫清,王高权.基于UbD理论的高中地理单元教学设计[J].中学地理教学参考,2023(4):41-45.