住培医师参与品管圈对心肺复苏质量和预后的影响

[摘要]"目的"评估住培医师参与品管圈(quality"control"circle,QCC)对急诊心肺复苏(cardiopulmonary"resuscitation,CPR)质量和近期预后的影响。方法"选取2021年2月至9月收治的52例患者纳入QCC前组,将2022年2月至9月收治的62例患者纳入QCC后组,QCC活动从2021年10月至2022年1月,每周举行2次。所有患者的CPR过程均通过实时视频录像记录和检查。比较两组患者CPR质量及预后相关参数。结果"QCC后组患者的自主循环恢复(restoration"of"spontaneous"circulation,ROSC)率和24h生存率均显著高于QCC前组(Plt;0.05),但两组患者的存活出院率和存活出院患者的脑功能分类评分比较差异均无统计学意义(Pgt;0.05)。QCC后组患者的平均胸外按压频率和实际胸外按压频率均显著高于QCC前组,监护仪报警至首次人工通气时间显著短于QCC前组(Plt;0.05)。结论"QCC活动可提高CPR过程中的ROSC率和住院生存率。急诊住培医师参与QCC可作为提高急诊住培医师CPR成功率的有效培训方案之一。

[关键词]"心脏骤停;心肺复苏;品管圈;住培医师

[中图分类号]"R459.7""""""[文献标识码]"A""""""[DOI]"10.3969/j.issn.1673-9701.2025.01.020

高质量的心肺复苏(cardiopulmonary"resuscitation,CPR)对心脏骤停患者的存活至关重要。尽管指南定期更新并进行大量培训,但医务人员的CPR质量仍未达到最佳水平,心脏骤停患者的生存率依然较低[1]。院外心脏骤停患者的生存率仅为1%~6%,院内心脏骤停患者的生存率亦不足17%[2-3]。CPR质量不高的原因之一是缺乏实时和回顾性的CPR质量监测及对医务人员表现的反馈。研究表明场景化培训结合实时视频反馈可显著提高CPR质量和患者生存率。通过实时视频反馈和现场反馈提升CPR质量时,院内心脏骤停患者的自主循环恢复(restoration"of"spontaneous"circulation,ROSC)显著增加[4]。品管圈(quality"control"circle,QCC)起源于企业管理理念,20世纪80年代达到高峰[5]。近年来,QCC活动逐步在国内医疗领域推广,明显提升医疗质量,但因环境因素及样本量限制,QCC对急诊室CPR质量影响的研究相对较少。本研究旨在通过回顾急诊室心脏骤停患者的CPR过程,以CPR质量及患者预后为导向,引导住培医师全程参与QCC活动,观察其对提升住培医师CPR技能及综合素质的效果,评估其在急诊规范化培训中的应用前景。

1""资料与方法

1.1""研究设计

选取2021年2月至2022年9月于同济大学附属第十人民医院急诊抢救室接受CPR的患者为研究对象,所有CPR均由同一急诊抢救团队实施。纳入标准:①年龄gt;18岁;②患者因各种原因导致心脏骤停送至抢救室。排除标准:①视频记录不完整或无法获取所需数据;②存在明显且不可逆死亡征象(心脏骤停时间gt;30min,出现尸斑、尸僵);③家属拒绝参与研究;④QCC活动期间(2021年10月至2022年1月)收治患者。将2021年2月至9月收治的患者纳入QCC前组,将2022年2月至9月收治的患者纳入QCC后组。本研究经同济大学附属第十人民医院伦理委员会批准(伦理审批号:SHSY-IEC-"3.0/16-69/08)。

1.2""QCC的形成和QCC活动的执行

在行政部门的监督下成立QCC活动推进工作组,旨在提升急诊CPR的质量。本次QCC活动由管理层发起,QCC活动期间内所有在急诊科轮转的急诊住培医师均参与本研究。成员分为领队、记录员及其他成员,全体成员积极提出问题、制定并落实解决方案。该QCC活动专注于CPR质量,每次持续约90min,从2021年10月至2022年1月每周开展2次。每周三的活动确定与CPR相关的主题,并讨论上周所有入组患者的CPR视频和记录。全体成员根据最新指南、文献和临床经验发表见解与评论,并在接下来的几天内形成书面解决方案予以实施。每周一的活动用于反馈上周三提出问题的落实情况,借助视频记录对比QCC活动前后的问题,探讨提高CPR质量的挑战与未来展望。QCC前组中急诊住培医师仅参与CPR过程但未参加QCC活动,而QCC后组中所有急诊住培医师不仅全程参与CPR过程还参加QCC活动。

1.3""数据采集

急诊抢救室内安装三套实时视频录像系统(DS-8000视频网络硬盘录像机,海康威视,中国杭州),从不同角度记录CPR全过程。所有抢救过程自动加上时间戳并存储于硬盘中。患者的医疗数据记录在病历中,包括年龄、性别、心脏骤停原因、初始心律、心脏骤停时间、参与抢救人数、ROSC率、24h生存率和出院存活率。ROSC定义为在CPR过程中至少20min内可触及脉搏。所有存活出院患者的神经学预后使用脑功能分类评分(cerebral"performance"category"score,CPC)评估:1分为脑功能完好;2分为中度残疾;3分为重度残疾;4分为昏迷或植物状态;5分为死亡。

所有视频由2名经过培训的观察员使用标准表格审查,以评估CPR质量。质量不足的视频经评估并在双方同意下排除。评估和计算的参数包括:平均胸外按压频率、实际胸外按压频率、胸外按压暂停时间百分比、监测仪报警到首次胸外按压的时间、监测仪报警到首次人工通气的时间、使用小型胸部压缩机及救援人员数量。平均胸外按压频率=N/T1,实际胸外按压频率=N/(T1–T2),胸外按压暂停时间百分比=T2/T1(N为胸外按压总次数,T1为胸外按压总时间,T2为胸外按压暂停时间,即两次连续按压之间超过1s的时间)。小型胸部压缩机的速率设定为100bpm。

1.4""统计学方法

采用SPSS"23.0软件对数据进行统计分析。计数资料以例数(百分率)[n(%)]表示,比较采用c2检验。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,比较采用独立样本t检验,不符合正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距)[M(Q1,Q3)]表示,比较采用Mann-Whitney"U检验。Plt;0.05为差异有统计学意义。

2""结果

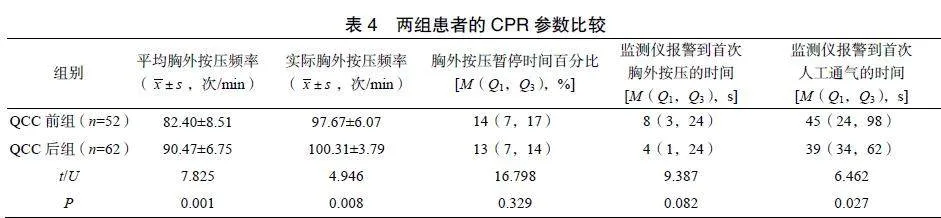

2.1""两组患者的基本资料比较

本研究共收集到120例CPR患者,5例因视频记录丢失被排除,另有1例因家人拒绝参加研究而排除。最终114例患者纳入本研究。QCC前组52例,QCC后组62例。两组患者的年龄、性别、体质量、初始心律、心脏骤停原因、心脏骤停时间、小型胸部压缩机使用情况、救援人员数量等比较差异均无统计学意义(Pgt;0.05),见表1。

2.2""两组患者的预后比较

QCC后组患者的ROSC率和24h生存率均显著高于QCC前组(Plt;0.05),但两组患者的存活出院率比较差异无统计学意义(Pgt;0.05),见表2。

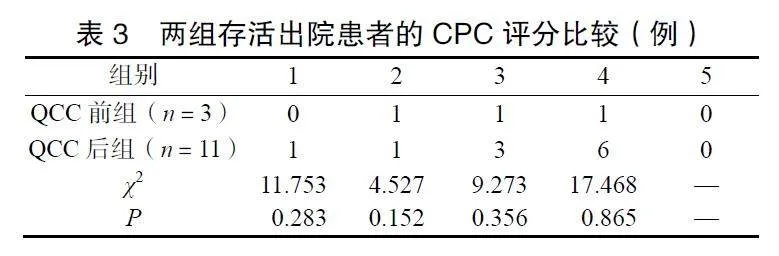

2.3""两组存活出院患者的CPC评分比较

两组存活出院患者的CPC评分比较差异无统计学意义(Pgt;0.05),见表3。

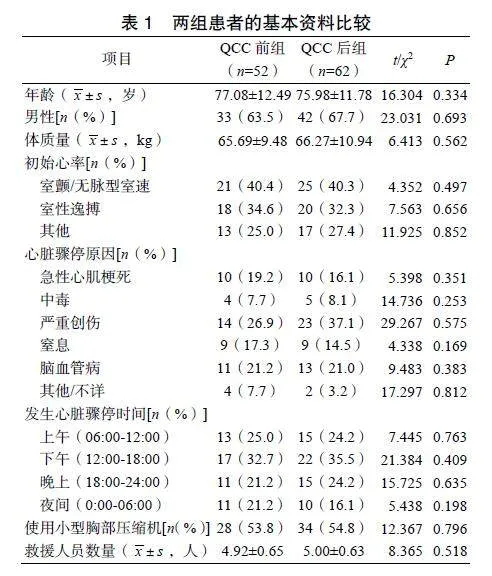

2.4""两组患者的CPR参数比较

QCC后组患者的平均胸外按压频率和实际胸外按压频率均显著高于QCC前组,监测仪报警到首次人工通气的时间显著短于QCC前组(Plt;0.05)。两组患者的监测仪报警到首次胸外按压的时间和胸外按压暂停时间百分比比较差异均无统计学意义(Pgt;0.05),见表4。

3""讨论

住院医师规范化培训是中国医学教育的重要阶段,是医学生成为合格临床医师的必要途径[6]。在此期间,强化CPR能力和急诊急救理念对提升中国整体急救能力具有积极意义[7]。本研究旨在通过住培医师参与QCC活动的急诊CPR培训,培养其急诊综合能力,通过以问题为导向的教学方式,增强其对CPR过程中基础和高级生命支持对患者近期预后的影响的认识;通过对CPR患者预后的分析,明确重要操作细节对患者预后的影响。

提高CPR质量(包括提高基本和高级生命支持的质量、Manikin培训、机械CPR、电子监控及反馈设备的使用)及指南的遵循可改善心脏骤停患者的预后。通过视频记录评估、音频反馈教学或集成自动外部除颤器的实战反馈可改善CPR质量,但这些研究仍与实际CPR操作存在差距。反馈设备已被证实可提高CPR质量。尽管近年来关于实时反馈系统在CPR培训中提高质量的研究增多,但在实际临床应用中的研究仍相对缺乏[8]。Miller等[9]研究表明使用实时反馈系统可纠正30%以上的浅按压操作,使心脏骤停患者的生存率从10%提升至30%。智能反馈系统比传统培训更能提高培训质量,广受住培医师欢迎,具有广泛的应用价值。

QCC活动最初应用于企业管理,后逐渐扩展到多个领域[10]。QCC通常由同一单位的员工组成,成员通过定期会议讨论问题、信息收集和分析、最后生成解决方案。在医疗领域,QCC被用于提高医疗质量、降低成本和提高效率[11]。近年来,QCC在国内医疗卫生领域逐步推广并对医疗质量的提高有显著影响。阎丽平等[12]提出QCC可优化教学流程,提高教学质量;王婷等[13]发现QCC活动可显著提高静脉血栓栓塞中高风险患者的预防落实率。QCC工作方式主要通过改善成员的态度和行为来提高整体效果,其影响具有持续性[14]。研究显示QCC组医务人员的工作满意度更高,参与QCC的人员中仅10%考虑离职,而对照组则为36%[15]。

本研究结果表明,住培医师参与QCC活动显著提升急诊室内CPR质量及患者预后,这与王磊等[16]研究一致。传统CPR培训模式以知识传授为主,理论授课多于操作演示,导致操作能力不足,缺乏技能评价和长期效果评估手段。QCC系统培训具有以下优势:结合理论和实践,提高技能培训效果;及时纠正不规范操作;利用实时视频反馈系统确保培训质量;全程参与的住培医师具有更高的参与度和体验感,效果显著。

脑复苏仍然是神经科学中的重要问题。大规模临床试验显示,只有27%的成人在CPR后神经功能恢复良好,规范的CPR操作对改善脑复苏和神经功能至关重要[17-18]。本研究发现,两组出院患者的CPC评分无显著差异,但QCC后组患者的ROSC率和24h生存率显著提高,这与住培医师参与QCC活动密切相关。高质量CPR可显著提高心脏骤停患者的生存机会和生活质量,而胸外按压是关键因素之一[19-22]。增加胸外按压次数和减少中断是最新CPR指南的重点,对提高生存率至关重要[23]。研究显示医学生参与的CPR小组胸外按压频率更高,暂停时间更短[24]。住培医师参与QCC活动是一种适用于急诊CPR的新方法,可显著改善院内心脏骤停患者的ROSC率和住院生存率,并影响CPR参数如平均胸外按压频率、实际胸外按压频率及监测仪报警到首次人工通气的时间。住培医师参与QCC活动可作为提高CPR成功率的有效补充。

综上所述,住培医师全程参与QCC活动,更有利于住培医师掌握CPR能力,全面提升急诊综合素质,值得临床上推广应用。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

[参考文献]

- KLEINMAN"M"E,"BRENNAN"E"E,"GOLDBERGER"Z"D,"et"al."Part"5:"Adult"basic"life"support"and"cardiopulmonary"resuscitation"quality:"2015"American"Heart"Association"guidelines"update"for"cardiopulmonary"resuscitation"and"emergency"cardiovascular"care[J]."Circulation,"2015,"132(18"Supplnbsp;2):"S414–S435."

- ENGDAHL"J,"HOLMBERG"M,"KARLSON"B"W,"et"al."The"epidemiology"of"out-of-hospital"‘sudden’"cardiac"arrest[J]."Resuscitation,"2002,"52(3):"235–245."

- PEBERDY"M"A,"KAYE"W,"ORNATO"J"P,"et"al."Cardiopulmonary"resuscitation"of"adults"in"the"hospital:"A"report"of"14"720"cardiac"arrests"from"the"National"Registry"of"Cardiopulmonary"Resuscitation[J]."Resuscitation,"2003,"58(3):"297–308."

- 张绮凌,"周书铎,"邓光辉."智能反馈报告系统培训与传统培训在公众心肺复苏技能培训中的效果差异[J]."中国急救复苏与灾害医学杂志,"2024,"19(4):"425–427,"440."

- LAWLER"E"E,"MOHRMAN"S"A."Quality"circles"after"the"fad[J]."Harv"Bus"Rev,"1985,"63(1):"65–71."

- 李潇,"贾林娜,"姜琳,"等."操作技能直接观察评估在住院医师规范化培训教学中的应用与评价[J]."中国临床医生杂志,"2022,"50(7):"880–882."

- 杨森,"赵华新,"石建伟,"等."上海市全科专业住院医师规范化培训学员对培训效果的评价[J]."中华医学教育杂志,"2020,"40(5):"382–386."

- 姬忠良,"杨乐,"苏国强,"等."智能反馈装置对心肺复苏培训近期和远期效果的影响[J]."中国急救复苏与灾害医学杂志,"2021,"16(1):"13–15."

- MILLER"A"C,"SCISSUM"K,"MCCONNELL"L,"et"al."Real-time"audio-visual"feedback"with"handheld"nonautomated"external"defibrillator"devices"during"cardiopulmonary"resuscitation"for"in-hospital"cardiac"arrest:"A"Meta-analysis[J]."Int"J"Crit"Illn"Inj"Sci,"2020,"10(3):"109–122."

- EVANS"J"R,"LINDSAY"W"M."The"management"and"control"of"quality[J]."J"Pers"Soc"Psychol,"2021,"51(4):"763–769."

- WANG"L"R,"WANG"Y,"LOU"Y,"et"al."The"role"of"quality"control"circles"in"sustained"improvement"of"medical"quality[J]."Springerplus,"2013,"2(1):"141."

- 阎丽平,"谢春霞,"赵婕,"等."基于品管圈的医学检验技术专业本科毕业论文实训模式的构建[J]."医学教育研究与实践,"2024,"32(4):"386–392."

- 王婷,"刘维,"任飞霞,"等."品管圈在提高VTE中高风险患者预防措施落实率中的应用效果[J]."临床医学研究与实践,"2024,"9(18):"174–177,"182."

- GRYNA"F"M."Quality"circles:"A"team"approach"to"problem"solving[J]."J"Manage,"2010,"17(2):"345–381."

- LEE"L"C,"YANG"K"P,"CHEN"T"Y."A"quasi-experimental"study"on"a"quality"circle"program"in"a"Taiwanese"hospital[J]."Int"J"Qual"Health"Care,"2000,"12(5):"413–418."

- 王磊,"曹秋梅,"王大为,"等."基于问题的教学法结合情景教学法在住院医师规范化培训心肺复苏中的应用与评价[J]."中国临床医生杂志,"2024,"52(4):"498–501."

- SANDRONI"C,"SKRIFVARS"M"B,"TACCONE"F"S."Brain"monitoring"after"cardiac"arrest[J]."Curr"Opin"Crit"Care,"2023,"29(2):"68–74."

- PICHLER"G,"GOERAL"K,"HAMMERL"M,"et"al."Cerebral"regional"tissue"oxygen"saturation"to"guide"oxygen"delivery"in"preterm"neonates"during"immediate"transition"after"birth"(COSGOD"Ⅲ):"Multicentre"randomised"phase"3"clinical"trial[J]."BMJ,"2023,"380:"e072313."

- CUNNINGHAM"L"M,"MATTU"A,"O’CONNOR"R"E,""et"al."Cardiopulmonary"resuscitation"for"cardiac"arrest:"The"importance"of"uninterrupted"chest"compressions"in"cardiac"arrest"resuscitation[J]."Am"J"Emerg"Med,"2012,"30(8):"1630–1638."

- GRÄSNER"J"T,"KATZENSCHLAGER"S,"HANNAPPEL"L,"et"al."Resuscitation"update-What’s"new?[J]."Anasthesiol"Intensivmed"Notfallmed"Schmerzther,"2024,"59(4):"214–225."

- ABELLA"B"S,"SANDBO"N,"VASSILATOS"P,"et"al."Chest"compression"rates"during"cardiopulmonary"resuscitation"are"suboptimal:"A"prospective"study"during"in-hospital"cardiac"arrest[J]."Circulation,"2005,"111(4):"428–434."

- UJVÁROSY"D,"SEBESTYÉN"V,"ÖTVÖS"T,"et"al."Cardiopulmonary"resuscitation"with"mechanical"chest"compression"device"during"percutaneous"coronary"intervention."A"case"report[J]."Front"Cardiovasc"Med,"2021,"8:"614493."

- IDRIS"A"H,"GUFFEY"D,"PEPE"P"E,"et"al."Chest"compression"rates"and"survival"following"out-of-hospital"cardiac"arrest[J]."Crit"Care"Med,"2015,"43(4):"840–848."

[24] ZHOU"X"L,"DUAN"X"W,"ZHAO"Y,"et"al."Medical"students"do"not"adversely"affect"the"quality"of"cardiopulmonary"resuscitation"for"ED"patients[J]."Am"J"Emerg"Med,"2014,"32(4):"306–310.

(收稿日期:2024–07–16)

(修回日期:2024–12–12)