高职院校新质人才的本质属性、结构模型与培养方略

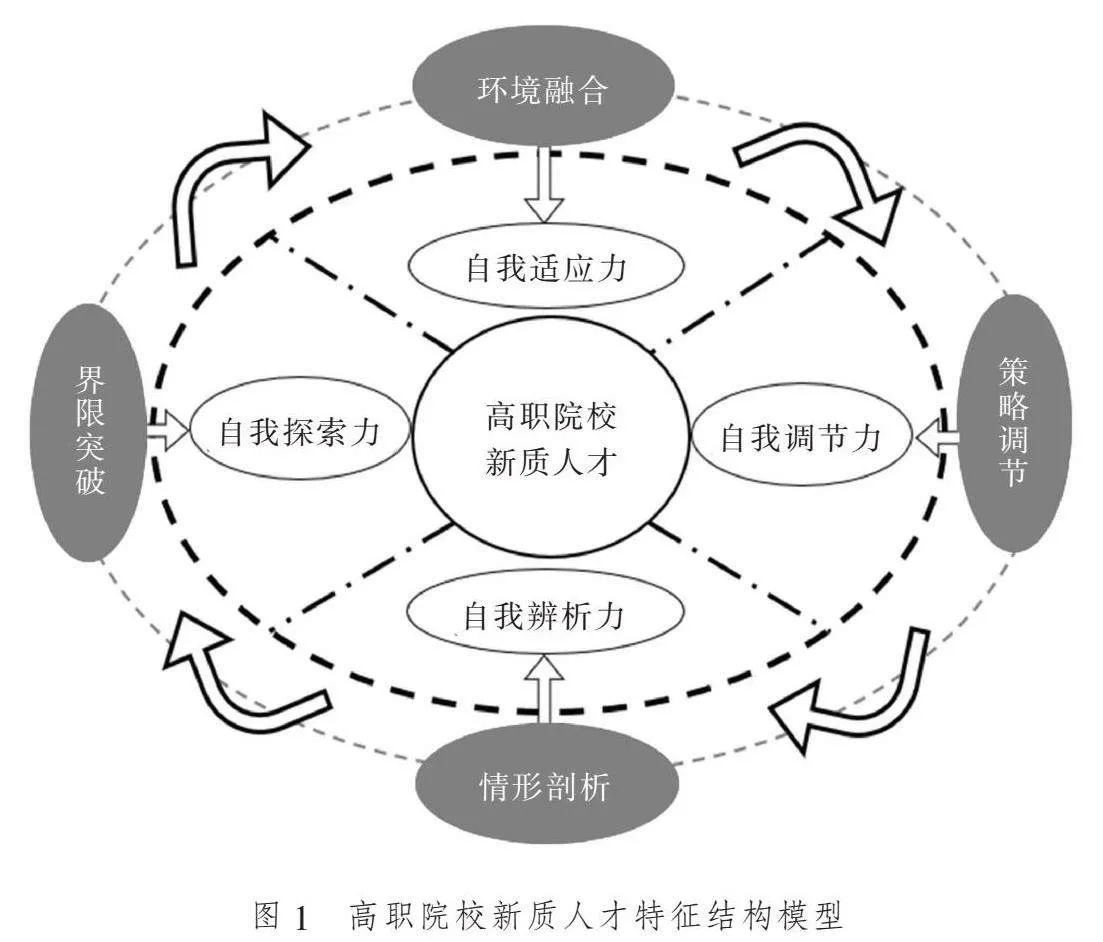

摘要:高职院校新质人才培养是赋能新质生产力持续发展的核心力量,为中国式现代化发展开辟了重要战略指引。高职院校新质人才需拥有素养具身、能力扩展、创变开拓三大本质属性。在此基础上,文章从自我适应力、自我调节力、自我辨析力、自我探索力四个方面构建了高职院校新质人才的特征结构模型,并对各个要素展开了系统分析,认为高职院校新质人才的培养方略需要从生态塑型、师资强化、平台加持、制度保障等方面予以突破。

关键词:高职院校;新质生产力;新质人才;新质学习力;创新能力;创变思维

中图分类号:G710" " 文献标识码:A" " 文章编号:1672-5727(2025)01-0027-06

人类文明形态的延拓与发展,是社会生产力持续性变革、进阶、跃迁的动态化呈现。在数字经济与高新技术双向联动助推下,旧生产力质态正悄然消退,催生出新质生产力[1]。新质生产力立足于新发展阶段,契合新社会理念,彰显新时代特征,具有高科技、高效能、高质量等特点[2],为高等教育高质量、高标准战略发展提供了指导意义和实践价值,成为当前教育强国、科技强国、人才强国战略的重要理论支撑。新质生产力本质是劳动者、劳动对象、劳动资料要素的优化组合式跃升[3],而劳动者是生产力中最活跃的因素,也是最具有决定性的力量[4]。劳动者的创造力及践行力是推动发展的关键引擎,因此,新质生产力持续性发展的关键一环在于“人”。

重实践、善技能、精创新的产业大军为新质生产力发展注入动能。人才是引领新质生产力发展的核心驱动力量,是衡量一个国家综合国力的重要指标。应对世界百年未有之大变局,抢抓新一轮科技革命和产业变革先机,离不开一支规模宏大的高素质科技人才队伍。由此可见,新质生产力的发展也需要培养与之匹配、善使新质生产工具、创新生产价值的新质人才。基于新质生产力的本质内涵,新质人才需要适应新兴技术变革、掌握数字科技技能,以期助推产业升级与技术突破。教育肩负着为祖国输送人才的重要使命,而高职院校在高素质技能人才培养方面颇具优势,具备高质量人才培养的供给渠道[5]。鉴于此,培养新质人才乃当下时代之要,解构新质生产力并挖掘高职院校新质人才的本质属性,探讨其模型特征及培养方略,是持续助推新质生产力发展的必然之径和应有之义。

一、高职院校新质人才的本质属性

新时代下的新质生产力为教育事业发展提供了有力的物质基础,使教育效能得到充分释放,但工业时代遗留的教育形式和教育理念已滞后于未来科技、未来生产力的迭代更新与变革发展,同质化、标准化的人才培养方案已无法适配先进生产力发展的需求。当下,培育新质生产力需要依托高水平科技自主、高品质资料生产,亟待应用高质量、高标准教育模式培养出高素质劳动力[6]。有学者认为,高职院校在助推新质生产力发展中扮演着至关重要的角色[7]。高职院校以培养高技能人才为己任,同时肩负技术研发、技术推广、服务社会等职能,其举措与新质生产力的培育目的具有高度契合性[8]。由此可见,职业教育亟需培养技能型、创新型的新质人才,这类人才是助推新质生产力形成的主体力量,是新质生产力生成的决定性因素[9]。基于此,在新时代下探究高职院校新质人才的本质属性,是驱动人才发展进阶的重要战略指引。

(一)素养具身属性

高职院校新质人才需具备素养具身属性。党的二十大报告将教育、科技、人才“三位一体”统筹安排、一体部署。为了筑牢新质生产力形成和发展的根基,高职院校的学生要树立远大的职业教育观,重视并培养自我创新意识、探索精神与实践能力[10]。高职院校应基于政策要点,强化顶层设计,落实职业教育高质量发展战略。高职院校培养的新质人才要具备良好的智力水平,这是个体在其专业领域中获得成就的必要条件,是高技术技能人才的表征形态。同时,个体也要具备非智力因素,更应关注个体综合素质的培养,比如爱国情怀、社会责任感、正向三观、合作精神等良好品质,使新质人才既具备科学知识水平,又兼备优质素养。

(二)能力扩展属性

在新质生产力的推动下,职业教育需立足新形势下的社会需求,强化人才培养,提升学生解决复杂问题的能力。高职院校新质人才的水平不是片面性技术洞察、固有化技术完善,而是一种宏观战略思维和解决问题的能力,通过综合化、生态化、高效化的方式革新学习方式和工作模式,比如围绕国家和区域经济社会发展,注重技术手段的智能渗透,使产出成果更具智能化、绿色化。由此可见,高职院校新质人才的培养不单纯是简易技术操作知识的叠加,更是在学科理论、通用知识有效融合的基础上,呈现横向融通、纵向贯通的螺旋倍增递进式、指数跃迁式形态[11],体现的是一种高质量的“技能+学术+跨学科”协同培养的职业人才属性。

(三)创变开拓属性

创新驱动发展战略等思想理念、战略部署为高职院校新质人才的持续培养指明方向。具备创新开拓能力是至关重要的。一方面,新质人才需保持主观能动性,不能只进行重复式、工具式、被动式、片面式技术性学习,而应能够在特定情境下主动实施行动规则、适应环境、更新技术、调整思维模式等[12]。这是因为,真正推动社会进步的根本要素并非技术工具,而在于人这个主体的精神发展与思想进步。因此,高职院校新质人才需具备自主学习和终身学习能力,并能够持续适应产业转型、技术迭代升级。高职院校新质人才应能够快速融入社会综合变革体系,充分利用现代技术,适应现代高端先进设备,成为技术具身人才[13]。另一方面,高职院校新质人才禀赋创变思维,可有效搭建新型技术与传统手段之间的桥梁,塑造新业态、引领新工种、开拓新领域、提供新动能、开辟新赛道、创新新模态。总体而言,高职院校新质人才能够高效协调个体与科技、自然的关系,是推动现代生产关系重塑、创变的主力军。

二、高职院校新质人才的特征结构模型

基于高职院校新质人才所具备的本质属性,围绕高职院校新质人才的环境领域与未来特征,建构一套基于环境融合—策略调节—情形剖析—界限突破的外围闭环圈,并指向自我适应力、自我调节力、自我辨析力、自我探索力四个层面的新质生产力催生下的高职院校新质人才特征结构模型(见图 1)。

(一)自我适应力

在数字化学习环境下,高职院校新质人才需要主动适应环境,与环境融合,培育自我学习能力,并从个人实际需求出发,发展自我适应力。

第一,对数智环境的接受度。作为高职院校新质人才,能够快速适应智慧环境,充分吸收渗透于实践教学中的智能技术,并将其与本领域职业技能业务、实训工种相融合,强化本身与智能机器的交互与协同。第二,对高技术产品的胜任度。高职院校新质人才能够明确新兴技术对于自身学习的关键价值,能够对升级后的智能资源进行学习并内化,比如精准识别哪种工作机制可以通过人工智能进行优化,如何将现有的操作流程通过人工智能实现高效率进阶,进而推动本行业领域的数字化转型。第三,跨领域的合作力。高职院校新质人才不仅能聚焦实训操作中的智能工具、新型机器、高效技术与个人的协同工作,还能明确人与人之间的合作交流机制,比如在解决关键问题时,高职院校新质人才能通过相关平台,以智能化手段组织不同背景、不同领域的职业人员联动工作,推动人才的横向跨领域合作。

(二)自我调节力

在传统产业向高端化、智能化、绿色化的转型过程中,高职院校的人才培养方案会随着行业的发展而调整,高职院校新质人才在适应转型过程中需进行自我调节。自我调节力是指学习者在学习目标的驱动下,积极自主地调节学习行为、学习动机与元认知策略的过程与能力[14]。因此,以策略调节的优化层为出发点,高职院校新质人才应具备自我调节力。

一方面,高职院校新质人才能够从容应对行业、产业发展,对个人的学习策略进行及时调整。譬如在人机协同实验、实训工作场景中能够依据机器智能反馈调节自身的学习状态,有效促进高质量学习目标达成,其中涵盖了新质人才对元认知、情绪、意志的自我调节,助推其掌握学习策略并对自身认知、实践活动进行有效计划、调整,从而精准把握个人理论学习、实践技能练习等。另一方面,高职院校新质人才能够对个人的职业目标进行调控,激活个人内在动机,持续性、周期性调动个人高阶、高维意识层,进而展开人机协同的学习与操作,加强技术消化、技术优化,逐步形成应对高新技术所需具备的新质学习力。

(三)自我辨析力

高职院校新质人才在科技创新的学习环境与工作环境下,能够对高端智能机器提供的服务质量、社会伦理、生态发展、文化交流等进行有效甄别、精准筛选、合理评价,具备自我辨析力。

第一,高职院校新质人才在技术学习与技术实验中不会对数字学习资源全盘接受,而是能够合理审视,进行动态评价。他们会主动协同教师、同伴、企业师傅等组成学习共同体或研发共同体,开展头脑风暴,进行协作知识建构[15]。第二,高职院校新质人才具备一定的道德价值评判水平,不仅扮演着技术实践者的角色,同时兼备道德、人文守护者的身份。在设计、试验、应用、优化智能技术设备或辅助工具时,能够秉承以人为本的原则,譬如需要评判数据是否合乎伦理标准,是否侵犯他人隐私,是否存在文化差异和矛盾冲突。高职院校新质人才展现的能力是既要拥有跨越国界的技术共同体思维,能够理解不同文化与价值观,但同时也要慎思明辨,具备信息分辨能力,秉承高度责任感,自觉抵制价值无序、低俗化、信息窃取等技术工具所招致的风险。第三,高职院校新质人才能够合理审视发展情形,甄别并配置材料、科技、管理等绿色生产要素,扮演生态保护者的角色。能够遵循绿色发展理念,维持新兴技术与环境、社会伦理之间的平衡发展,保证技术创新的同时加强生态保护与绿色低碳发展。

(四)自我探索力

科技创新是发展新质生产力的核心要素。高职院校新质人才能够持续拓展学习边界、深化学习内涵、突破思维定式、发展创新空间。从个人能力突破层面来看,高职院校新质人才具备自我探索力的特征。

一方面,高职院校新质人才能够快速挖掘学习深度。作为新生代青年,能够借助智能工具、新型机器获取学习资源,克服传统学习、工作场景中低质量资源供给与人员多元需求之间的矛盾,具备创新精神和探索意识。在数字化、智能化变革下,不仅能看到当下生产力、服务力的发展状况,更能对未来趋势进行预测,并能制定合理的学习计划。另一方面,高职院校新质人才能够迅速对学习边界进行拓展。其具备一种开放性的思维模式,能够打破思维定式,以多元化思维和跨学科认知敏锐地捕捉瞬息万变的环境气息,不断转换学习场域,并有效抓取新机遇、新方向、新航道,为新质产业的发展注入强大动力。

三、高职院校新质人才的培养方略

支撑国家高质量发展,需要造就一批高素质、高技能的职业劳动者。深度聚焦高职院校新质人才的培养是形成新质生产力的必要条件。促进高职院校新质人才的培养需要生态塑型、师资强化、平台加持、制度保障。

(一)生态塑型:构建协同化的职业素养生态圈

聚焦新质人才的新生态发展,需着力打造人才的科技意识、操作能力、竞争意识和社会责任意识等。高职学生需将个体的自主学习与群体的协同研讨相结合,强化新质人才社群合作力及感染力,以 “群”携“单”,以“面”覆“点”,打通新质人才内生学习力,进而重塑以学习者为中心的个性化、多样化、开放化的学习生态圈。

一是锻造自身的工匠精神。高职院校要引导学生树立敬业、精益、专注、创新的意识,从实践中学、从他人处学,打通校校联合通道,冲破传统研发壁垒,营造新科技、新文化育人氛围。如高职院校可将工匠精神培育融入思政课程教学体系,在开展理论学习、技能培训的同时激活并增强学生践行工匠精神的主观能动性,使其深刻领悟工匠精神的内涵价值。二是构筑良性循环的竞争模式。高职院校要建立工匠精神、劳动精神培育考核与奖励机制,以闭环且螺旋上升的长效机制护航工匠精神的培育,周期性、定量化地对工匠精神培育情况进行检验,对创新性较高、研发能力较强的人才给予嘉奖和勉励,输出优质且具备核心竞争力的大国工匠。三是打通多极辐射的纽点。建设自媒体资源共享中心或自组织协作平台,成立网络技能大师工作室、数字创新网络名师辅导基地等,形成一点发散、横向融通、纵向贯通的链式生态布局,进一步实现资源的互动流通,为学生接受新技术、新手段提供更多增值空间。四是强化资源整合的共享服务。深度挖掘、汇集国内高职院校近年来推动人才发展与培养的典型案例,如深圳信息职业技术学院与头部企业共建校企合作命运共同体,成立了“深信‘芯火’产业学院”;天津轻工职业技术学院与德国卡尔蔡司集团共建创新服务平台;云南机电职业技术学院围绕云岭机电匠人的人才培养目标创新“一轴六驱五协同”人才培养模式;芜湖职业技术学院以锻造工匠精神、职业素养为育人目标成立“金纬班”等。着力打造高职院校技能人才培养案例数据库,建设各校联通的案例实时交流、分享平台,积极赋能高职院校教育典型案例互通,生成高效资源共享模式,能够有效促进高职院校新质人才发展。

(二)师资强化:云集英才赋能人才“高梯度”进阶

教师队伍是发展教育的首要资源,新质生产力的形成迫切需要培养具备科技创新和高技术技能的新质人才,而名师名匠、技能大师是高职院校实施人才培养的关键主体。高职院校亟待缜密布局、精心引进优质师资力量。

一是强化人才引进模式。通过构建柔性引才与全职引才的融合体方式,拓展师资来源渠道,为高职院校教师人才高地创设“聚天下英才而用之”的培育氛围,弥补师资数量欠缺、质量不优的短板。可增加高职院校人事自主权,提高技能大师类人才的引进灵活性,给予技能大师政策性奖励,设立“固定岗+流动岗”的一站式技能大师服务中心,周期性派遣兼职教师驻校,实施教学指导、实操点拨、高新技术培训等,引入对象主要包括名企项目经理、行业领军人才、智能领航专家等。二是营造潜心育师氛围。提升高职院校“双师型”教师比例,增加高职院校教师在企业挂职锻炼的机会,积极完善高职院校教师与企业技能人才的双向流动、互聘互用机制,打造德艺双馨、以技铸梦、以技立身、匠心育人的高职院校教师队伍。要构建高职院校全体教职工的继续教育、终身教育培训制度,加大对新材料、新制造、新智能、新工具的专业化培训,提升各专业领域高层次、高水平、高标准、高质量的教师团队建设。三是建构教师评价机制,着力探索契合新质生产力发展的高职院校教师考评制度,破除以论文、专利、著作为核心的传统评价形式,针对教师的道德素质、教学水平、实践能力实施多元化、全方位评价。如聘请行业专家和技能大师驻校时,应重点部署品德考核关卡,过滤存在师德师风污点和负面风评的教师,优先录用深怀家国情怀的教师,为新质人才树立典范,奠定其正向价值理念。合理优化师资队伍评价指标,将学生满意度、教师互评结果、学校综合评价纳入师资水平评价指标中,客观研判反馈结果,建立健全激励机制,推动高职院校师资水平的全方位、全流程评价体系建构,使高职院校新质人才的培养得到渐进性发力和关键性支持。

(三)平台加持:搭建校园数字化迭代升级的智慧平台

教育数字化转型进程中,智能技术对高职院校新质人才培养的价值还在于环境氛围的数字营造、课程体系的智慧赋能、实践平台的科技创新。因此,搭建数字化校园智慧平台是赋能高职院校新质人才培养的关键一环。

一是营造数字化学习氛围。涵盖基建设备升级与软件设施的更新。深度聚焦高职院校数字基建发展,搭载一体化平台,对校园教学基础设备、公共设施优化改造。对标学生学习、生活等方面的需求,提供全流程、网络化、信息化服务,让学生紧跟数字时代的潮流与前沿技术,激活数字化思维。二是配置优质课程体系。锚定AI、5G、大数据、绿色低碳等学习资源,将其渗透至专业教学中。同时,积极引导学生渐进性跟进并应用好在线精品课程、职业教育专业教学资源库,拓展获取知识的渠道。学校要统筹组织产教融合型教材和数字化实操课手册开发,阶段性、及时性更新课程资源,与时俱进、厚植数智、引领科创,为新质人才导入新思想、新策略、新技术。三是搭建虚拟仿真实训基地。构建数字孪生融创平台,建立多功能机房、MR大屏交互教学区、虚拟仿真资源开发体验区等,让学生进行智能化实训和高效化技能工具学习,推进新质人才的高阶创新思维和创新实践培养。如常州机电职业技术学院先后建成了10余个集实训教学、创新创业、产业培育于一体的智能制造虚拟仿真中心,研制了“六维共举,虚实结合”的人才培养谱系链,学生经历认知提升、虚拟体验、真机实训过程,能够高效上手、应用并创新关键技术。

(四)制度保障:疏通人才培养长效化发展的新航道

为筑牢新质生产力形成和发展根基,国家要基于政策要点,巩固保障体系,部署培养方案,开拓国际视野,推动高职院校新质人才培养高质量发展。

一是巩固保障体系。关键在于实施专项经费投入,积极探寻多元融资策略,为人才培养提供坚实的保障资金,让高职院校新质人才在科技成果转化、技术技能应用实践中获取相应收益,激发其内生动力,保证人才培养机制顺利运行。二是制定培养方案。推行“专—本—硕—博”纵向贯通机制,加大社会对职教人才的高度认可和保障力度,扭转职业教育“低人一等”的偏见,深度推进办学质量高的工科类高职院校试点职教本科人才培养,增加职教本科人才供给数量。与此同时,布局职教硕士、博士研究生人才培养计划,在培育精湛操作技能的同时横向赋能其学术发展能力,以增加高职院校科技创新战略人才、应用人才、领军人才的贡献率,助力新质生产力高质量发展。三是开拓国际视野。打造与“走出去”相配套的国际化高技能人才的规培,对接国际高端产业,着力破解“卡脖子”技术难题。人才培养方向上需坚持深度和宽度“两手抓”策略,立足“一带一路”倡议,引导高职教育“出海”行动,主动与“一带一路”共建国家开展高水平人才培养国际交流,实现人才流动。当下,我国已与70多个国家和国际组织签订了职业教育战略合作协议,鲁班工坊、丝路学院、郑和学院等一批职业教育国际化办学品牌日益响亮[16],为高职院校新质人才培养提供了新思路与新航向。

参考文献:

[1]潘建屯,陶泓伶.理解新质生产力内涵特征的三重维度[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023(1):1-10.

[2]姚宇,刘振华.新发展理念助力新质生产力加快形成:理论逻辑与实现路径[J].西安财经大学学报,2023(2):1-12.

[3]张辉,唐琦.新质生产力形成的条件、方向及着力点[J].学习与探索,2024(1):82-91.

[4]新华社评论员.推动新质生产力加快发展[EB/OL].[2024-09-15].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/

content_6929560.htm.

[5]刘颖,卢敏,胡丽珍.长三角职业教育一体化的演进历程、实然特征与应然路径[J].教育与职业,2024(2):5-12.

[6]姜朝晖,金紫薇.教育赋能新质生产力:理论逻辑与实践路径[J].重庆高教研究,2024(1):108-117.

[7]林夕宝,余景波,宋燕.高职院校助力新质生产力高质量发展探究[J].职业技术教育,2024(9):15-23.

[8]闫志利,王淑慧.职业教育赋能新质生产力:要素配置与行动逻辑[J].中国职业技术教育,2024(7):3-10.

[9]朱克力.“新质生产力”要义[EB/OL].(2023-09-16) [2024-08-28].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1777173

583029550528amp;wfr=spideramp;for=pc.

[10]唐晓峰,陈向东.新质人才培养:高校微生物学教学的新航标 [J].微生物学通报,2024(4):1051-1054.

[11]祝智庭,戴岭,赵晓伟,等.新质人才培养:数智时代教育的新使命[J].电化教育研究,2024(1):52-60.

[12]王一岩,郑宁,郑永和.智慧学习力:概念内涵与结构模型[J].电化教育研究,2022 (7):19-26.

[13]邓敏杰,李艺.走向技术具身:信息技术时代学习者主体性再认识[J].电化教育研究,2023 (8): 26-32.

[14]徐晓青,赵蔚,刘红霞,等.自我调节学习中学习分析的应用框架和融合路径研究[J].电化教育研究, 2021(6):96-104.

[15]黄雪娇,周东岱,董晓晓.协作知识建构学习活动对学生创造性思维的影响[J].现代教育技术,2022(3):71-80.

[16]高宝立,王琪,金东贤. “一带一路”建设背景下的高职院校跨文化教育[J].清华大学教育研究,2024(3):104-110.

(责任编辑:张宇平)

Essential Attributes, Structural Model and Cultivation Strategies of

New Quality Talents in Higher Vocational Colleges

YANG Dai-qi, CHEN Yan-hua, ZHANG Mei

(Chongqing Electric Power College, Chongqing 400053, China)

Abstract: The cultivation of new quality talents in higher vocational colleges is the core force to empower the sustainable development of new quality productive forces, which opens up an important strategic guidance for the development of Chinese path to modernization. New quality talents in higher vocational colleges need to possess three essential attributes: embodied qualities, expanded abilities and innovative development. On this basis, the article constructs a characteristic structural model of new quality talents in higer vocational colleges from four aspects: self-adaptability, self-regulation, self-discrimination and self-exploration,and makes a systematic analysis of each element. It is proposed that the cultivation strategy of new quality talents in higher vocational colleges needs breakthroughs in ecological shaping, teacher strengthening, platform support and institutional guarantee.

Key words: higher vocational colleges; new quality productive forces; new quality talents; new quality learning ability; innovation capability; creative thinking