地质公园学课程教学资源及教学模式建设探索与实践

[摘 要]地质公园学是旅游地学与规划工程新工科专业的核心课程,作为新兴专业的新兴课程,其教学资源建设与教学方法设计是课程教学的基础和核心工作。课程教学团队从重构理论教学资源、善用网络教学资源和建设实践教学资源三个方面进行了系统的课程教学资源建设,融入了符合“学生需求、学情特点、专思结合”特点的思政元素。在此基础上构建了课程教学模式和探究性教学情境,并针对理论教学与实践实训教学分别设计了“信息化教学+传统教学+对分课堂”和“合作学习+技能实训+自主探索+成果交付”的教学方法。

[关键词]地质公园学;旅游地学与规划工程;教学资源;教学模式与方法

[中图分类号]G642 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2025)01-0044-05

一、研究背景

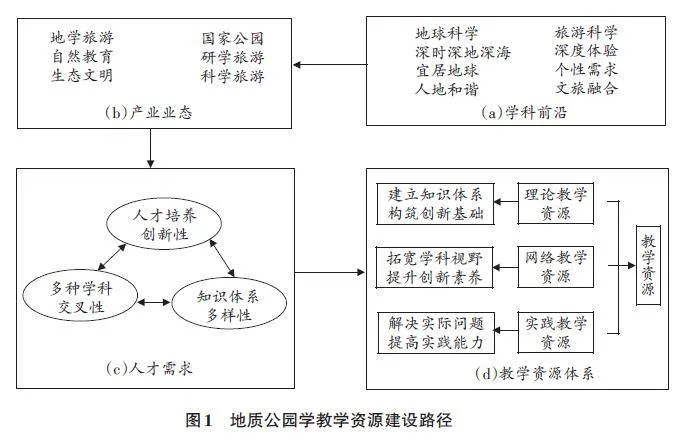

党的十八大以来,旅游业快速发展成为我国的战略性支柱产业、重要民生产业、幸福产业。旅游业与自然科学、人文科学的深度融合是“以文塑旅、以旅彰文”的中国特色旅游发展的必由方向。地球科学与旅游业是最具有融合度的学科,如“人地和谐”“宜居地球”等地球科学理念与旅游业满足人民美好生活需要这一目标具有内涵上的一致性,形成了生态旅游、自然教育、科学旅游、研学旅游等高科学文化品位的新旅游业态(见图1)。在此背景下,东华理工大学(以下简称我校)以新工科理念为指导,跨界整合地质学、地理学、旅游学、规划设计等学科申报的旅游地学与规划工程专业于2020年获得教育部备案和审批,被列入普通高等学校本科专业目录[1]。课程体系设置是新专业的基础工作,地球科学旨在探索自然规律,昭示人地和谐,地球科学相关课程已逐渐成为高等学校通识教育的重要组成部分[2]。地质公园是认知地球环境的关键窗口,也是发展地学旅游的主战场,但目前国内外围绕地质公园开设的高等学校专业课程还较少。如我国兰州大学资源与环境学院在2019年面向本科生开设了“地质公园:探索地球历史的窗口”通识课[3],美国亚利桑那大学地球科学系曾面向自然科学方向的研究生开设了“国家公园:地球演化过程的窗口”课程。这些课程教学内容与地质资源、地质景观密切相关,但教学目标偏向通识教育。

2018年4月,在江西省南昌市召开的“全国第二届旅游地学学科建设及地质公园发展研讨会”确定了地质公园学等9门专业主干课程。地质公园学课程是我校旅游地学与规划工程专业学位课和学科基础课,授课任务强调理论与实践相结合,包括32学时的理论课程和1周的地质公园规划课程(设计实践课程),教学时间设置在第6学期(大三第2学期)。学科交叉是地质公园学课程的重要特色,融合了地质学、地理学、旅游学、规划学、美学等学科。教学目标是面向社会和学生需求,培养能够引领我国地质公园、地学旅游等发展的高水平行业人才和创新人才。该课程在我校首次教学时间为2020年,教学对象为自然地理与资源环境专业旅游地学实验班2017级学生,经过为期4年的教学实践,取得了一定成效,教学反馈良好,学生教学评分均在95分以上,建设并通过验收为“东华理工大学课程思政示范课程”,但总体上还处于新专业新课程的起步探索阶段。本文基于近年来我校地质公园学课程教学团队的教学实践,从教学资源建设(包括专业课程资源和课程思政资源)、教学模式与教学方法构建三个方面完成该门新生课程的核心基础建设工作(见图1)。

二、基于“需求导向、理实融合、学科交叉”理念的课程教学资源建设

(一)教学资源建设出发点与立足点:国家人才需求与学生教育需求相结合

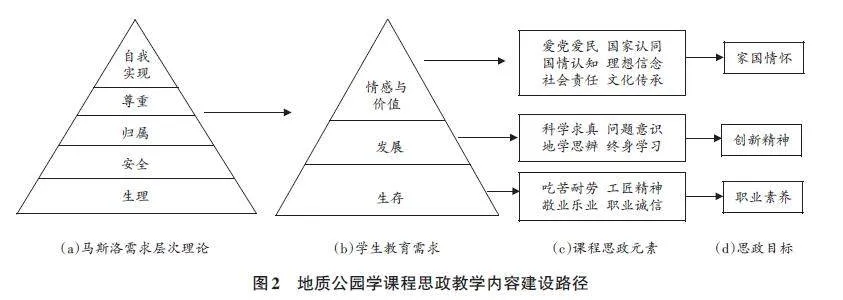

交叉学科的知识背景和创新思维是当前地学旅游从业人才所必备的素质,也是建设地质公园学课程教学资源的前提[4-5]。落实学生中心、面向学生教育需求开展教育教学活动是当前高等教育的核心理念之一。结合马斯洛需求层次理论[6],课程教学团队经调研发现,旅游地学与规划工程专业学生的教育需求可分为生存需求、发展需求、情感与价值需求三个层次(见图2)。其中,生存需求是普遍性需求,发展需求在学习能力较强的学生身上表现得较为明显,而情感与价值需求对于大多数学生来说需要教师的引导和启发。

国家人才需求与学生教育需求相结合的关键是课程思政[7]。割裂学生教育需求与思政教学的关系、浮于理论和说教会导致学生对思政教学元素理解不深刻、内化不到位。经过近年来的教学实践,课程教学团队解构了学生需求与国家需求的关系和契合点,建立了“学生需求、思政元素、育人目标”三者之间的对应关系并据此设计了思政教学内容:(1)满足生存需求除了要有理论知识和技术能力,工匠精神、吃苦耐劳和职业诚信品质也必不可少;(2)科学求真、问题意识、勇于探索等是实现发展需求的关键素质;(3)“人才大者,为国为民”,真正的杰出人才必须以深厚的家国情怀投身国家重大战略和人民群众需求事业。从“生存需求—职业素养、发展需求—创新精神、价值需求—家国情怀”三个层次解构课程思政教学的层次与内容,引导学生正确认识思政教育与个人成长的关系(见图2)。

(二)教学资源体系

1.专业教学资源

地质公园学课程面向“学科交融、创新人才、知识多元”的培养需求,从追踪学科前沿、重构理论教学资源(建立知识体系、构筑创新基础),面向人才需求、善用网络教学资源(拓宽学科视野、提升创新素养),紧跟产业动态、建设实践教学资源(解决实际问题、提高实践能力)这三个方面重新建设课程教学资源(见图1)。

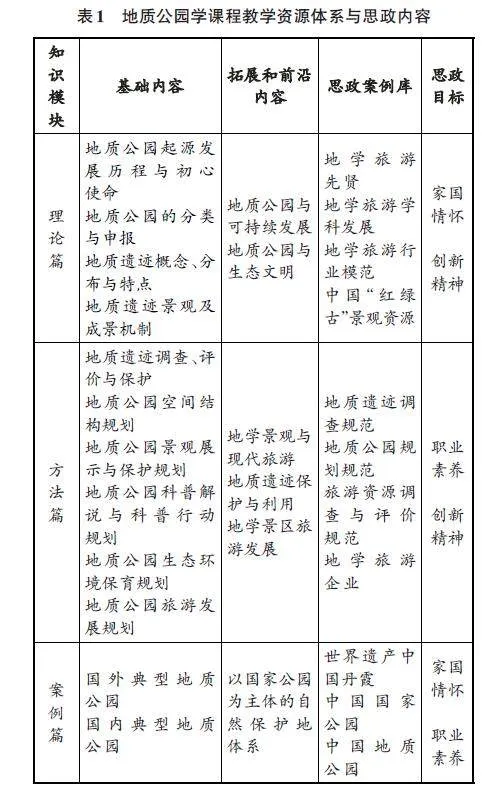

(1)理论教学资源。系统掌握基础理论知识体系是培养解决问题能力和创新思维的根基,课程教学团队将课程知识内容解构为理论篇、方法篇和案例篇三个模块(见表1),让学生从认识论、方法论和实践论三个维度全面进行地质公园学课程学习,从而夯实知识体系,构筑创新基础。同时,教学内容分为基础内容、拓展和前沿内容,前者强调基础,后者体现创新性、高阶性和挑战度。

(2)实践教学资源与教学平台。①校内信息化实训教学平台:目前我校针对旅游地学专业建设了神州视景虚拟仿真教学系统、3D环幕立体教学系统、旅游企业电子沙盘等信息化教学平台,充分利用这些教学平台为学生提供“身临其境,沉浸教学,手脑练兵”的课程体验[8]。②校外实践教学平台与教学内容:野外实践突出学生的参与体验和自我学习,通过“观其物,听其事”达到“解其源,感其情,知其意”的境界。经实地调查研究后确定了东华理工大学校园、八大山人—梅湖景区和厚田沙漠景区等实践教学场地,并结合场地特点设计了不同的教学主题(见表2),包括“自然与人文融合、学科教学与创新训练耦合、专业教育与思政教育融合”的实践教学内容。

(3)网络教学资源。网络资源尤其是在学生群体中有广泛受众的自媒体资源具有信息丰富、更新换代快等优点,是课程教学的重要辅助。通过系统检索整理,在B站、抖音等网络媒体平台上收集与课程教学相关的资源供学生观看分析,能够拓宽学生学科视野,提升其创新素养。

2.课程思政教学资源

厘清思政教育与学生需求后,课程教学团队梳理了理论教学和实践教学中的思政元素,建设了地质公园学课程思政案例库(见表1、表2),其中包括:重大项目案例库,如中国丹霞世界遗产等地学旅游重大项目与成果;人物案例库,如陈安泽、徐霞客等地学旅游先驱人物;行业、职业规范案例库,如地质遗迹调查规范等;学科案例库;校本案例库,如我校旅游地学专业卓越贡献者和核军工精神;乡土素材案例库和行业企业案例库等。

三、以探究性学习为主的教学模式与方法探索实践

(一)课程教学模式整体构建

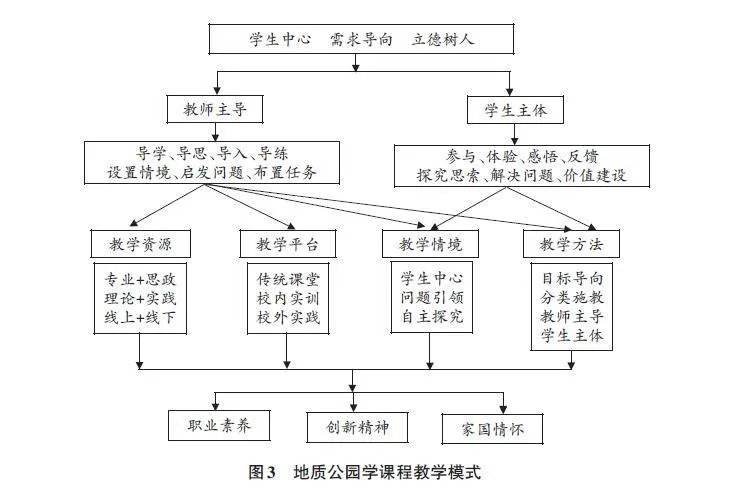

如图3所示,课程教学团队坚持以“学生中心" 需求导向" 立德树人”为核心教学理念,实施“教师主导+学生主体”两翼共长的教学组织方式,教师负责导学、导思、导入、导练,学生注重参与、体验、感悟、反馈,从建设教学资源、搭建教学平台、创设教学情境、创新教学方法四个维度落实“职业素养+创新精神+家国情怀”的思政育人目标。

(二)创设自主探究教学情境

创设自主探究性教学情境是落实以学为中心理念的关键[9]。课程教学团队通过课前、课中、课后三个阶段创设探究性教学情境。课前阶段强调“以问题探索为导向、以好玩有趣为引力、以前沿成果为内涵、以贴近生活为准则”,教学主旨是让学生自主发现和探究前沿学科问题,教学资源或教学媒介要充分吸引学生的学习兴趣。课中阶段让学生主导课堂进而解决问题,教师扮演组织与指导、启发与引导、协作与辅助、评价与引领等角色,组织学生分组学习、实践训练、体悟思政,形成“学生很忙、教师不闲”的沉浸式课程氛围。课后阶段让学生以课堂学习获得和学习体验为基础进行延伸学习,或者教师设计布置探究性学习内容,促使学生进一步发现新的问题。

(三)具体教学方法实施

1.以理论为主的教学内容与教学环节:信息化教学+传统教学+对分课堂

多媒体等信息化教学手段是目前各专业课程理论内容教学环节经过多年实践形成的成熟教学方式。在地质公园学课程教学中,教师通过图文展示、影像播放等方式向学生直观形象地传播教学信息。前期调研结果显示,课件图片质量与丰富度、课件图文与教学内容契合度、契合教学内容的视频观摩等对于多媒体教学的效果具有重要影响[10]。多媒体教学成为主要手段并不意味着可以忽视教师板书讲解与学生听练相结合的传统教学模式。事实上,过度依赖多媒体教学会产生弱化教师地位、学生知识碎片化等问题,良好的教学语言表达、饱满的授课情绪、深入浅出的讲解分析对于学生理解基本原理和感受思政元素尤为重要[10]。如讲解中国地质公园事业与国家发展的关系,教师的情绪表达相较于图文展示对于引导学生感悟家国情怀更具有感染力。多媒体教学和传统教学重视教师主导地位,但也容易导致信息量过大、师生交流受限、学生思考时间不足等问题的产生。针对这些问题,课程教学团队在地质公园学课程的所有章节均设计一些与学生生活经历或社会热点相关的问题,以对分课堂的形式,把部分课堂时间留给学生进行交流和探究学习。如在地质公园科普解说章节中以“东华理工大学校园地质遗迹解说系统的问题与改进”、地质景观展示章节中以“景观照片与景观‘照骗’”、地质公园旅游发展章节中以“大学生特种兵旅游”、地学旅游产品设计章节中以“淄博烧烤”等为切入点组织学生进行思考和讨论,教师再进行补充与答疑,能够加深学生对相关问题的理解。

2.以实践为主的教学内容与教学环节:合作学习+技能实训+自主探索+成果交付

(1)合作学习:在校外实践和校内实训场所,以小组学习为课程组织形式。(2)技能实训:室内实训中,让学生操作神州实景VR虚拟仿真教学系统、电子沙盘等信息化教学设备,体验并掌握VR旅游等地学旅游新技术。室外实践教学以掌握地学旅游资源调查的新技术、新方法为主要目的,除地质锤、罗盘、放大镜、GPS外,还重点训练学生掌握无人机、Gopro、全景相机等新工具。在厚田沙漠景区利用无人机拍摄风沙地貌等地质遗迹,利用全景相机拍摄并制作立体地貌与地质遗迹效果图。在八大山人—梅湖景区让学生利用Gopro、两步路、奥维地图等软硬件设备获取景区内旅游线路、旅游资源点位等信息,并结合当地信息技术优化旅游线路和旅游资源配置。(3)自主探索:结合实践场地特点引导学生进行科学问题探索和创新性训练,主要科学问题包括地学旅游资源形成规律与过程、地学旅游产品设计与研发等。组织学生结合实地调研、无人机拍摄、文献查阅等方法在厚田沙漠景区探索“江南为何有沙漠”“河流与沙漠关系”“赣江下游风沙活动与治理”等科学问题;在八大山人—梅湖景区探索“城市荒野与宜居城市”“文化景观与自然景观关系”等科学问题。(4)成果交付:技能实训和自主探究的教学效果主要以调研报告、创新创业项目、地学旅游产品设计方案等成果交付的形式进行考核。

四、结语

本文基于旅游地学与规划工程专业的培养目标,结合地质公园学课程特点,以“国家需求、学生发展、思政育人”三者关系为理论基础,结合近年来我校地质公园学课程教学团队的教学实践,从教学资源建设(包括专业课程资源和课程思政资源)、教学模式与教学方法构建三个方面完成了该门课程的核心基础工作,未来应在教材建设、线上线下混合式教学、实践实训等方面进行进一步提升。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 李志文,郭福生,叶长盛,等. 基于新工科的旅游地学与规划工程专业建设成效与实施策略探讨[J]. 中国地质教育,2020,29(2):32-38.

[2] 贾军涛,陈清华,冀国盛,等. 推动高校地球科学通识教育的必要性与可行性[J]. 中国地质教育,2017,26(1):3-6.

[3] 王鑫,王蜜,李再军,等. 强化学科交叉 构建多元化地球科学通识课程:以“地质公园”课程为例[J]. 高等理科教育,2022(2):24-31.

[4] 许涛. 旅游地学研究内核及其学科体系框架[J]. 干旱区资源与环境,2021,35(1):182-188.

[5] 张灵, 禹奇才, 张俊平.专业特色建设的几个基本问题[J]. 中国大学教学,2012(9):28-30.

[6] 刘振华. 在教学改革中应用马斯洛需要层次理论的思考[J]. 长春理工大学学报,2011,6(10): 116-117.

[7] 杨秀翠. 实践教学与课程思政融合研究:以导游实景讲解专业实践为例[J]. 大学教育,2024(6):90-94.

[8] 李文,叶长盛,艾嘉慧,等.新工科旅游地学与规划工程专业野外实习教学模式探索[J]. 西部素质教育,2024,10(7):59-62.

[9] 刘洪永,朱国庆,张国维,等.自主探究导向的安全科学与工程类专业生产实习探索与实践[J]. 大学教育,2019(4):59-61.

[10] 李文,叶长盛,姜勇彪,等.生态文明背景下旅游地学与规划工程专业生态美育教学模式探索与实践[J].东华理工大学学报( 社会科学版),2022,41(1):79-82.

[责任编辑:刘凤华]