中医“洋博士”,坐堂28载

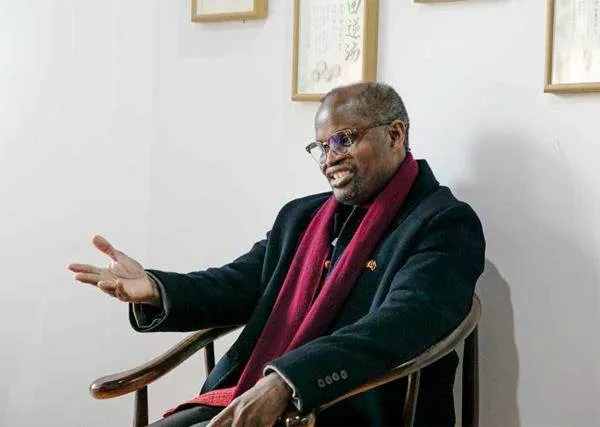

在四川成都一座中医院内,“洋大夫”迪亚拉常年坐诊。这天早上7点半,迪亚拉到了诊室,穿上白大褂,一些患者也早早在外排队等候了。8点,问诊开始。第一位患者落座,迪亚拉拿出脉枕,为他把脉。“把舌头伸出来。”“怕不怕冷?”“晚上盗汗吗?”几个问题询问下来,迪亚拉摸清了病症,为患者开出药方。

这位“洋大夫”来自马里,已在中国定居40年,能说一口流利的普通话,是四川乃至全国都名气响当当的中医大夫。因为医术精湛,迪亚拉还被网友亲切地称为“黑求恩”。

约采迪亚拉不太容易。2019年,全球首个中医技术鲁班工坊在马里落地,迪亚拉频繁往来于中马两国之间,忙得“脚不沾地”。不久前,迪亚拉终于腾出时间,在成都接受了《环球人物》记者的专访。他回忆起埋头苦学中医的日子,期待中医真正走向全球。

学中医要“换频道”

迪亚拉出生在马里一个医学世家。爷爷是草药师,父亲学西医,在当地马尔卡拉医院当院长。1984年,迪亚拉从马里医学院全科专业毕业,以优异的成绩被马里政府选派到中国留学。

那一年冬天,20岁的非洲小伙花了3天时间,从马里来到中国。在北京的机场,迪亚拉穿着一件单衣,挎一个小包,冻得浑身发抖。前来接他的是一位老师,因为语言不通,大家面面相觑。也是在此时,迪亚拉第一次感受到了文化差异:“老师给每个人倒了一杯热水,但我只想喝冰水。不过现在,我也爱上了热茶。”

学中医并不是迪亚拉的首选。迪亚拉最初在北京学西医,却渐渐地被中医的博大精深吸引。“我上学时,一名同学扭伤了脚,痛得很厉害。校医为他针灸,他立马就不痛了,还跟我们一起走回了宿舍。我当时就觉得,中医太神奇了!来到中国,不学中医太可惜了!”

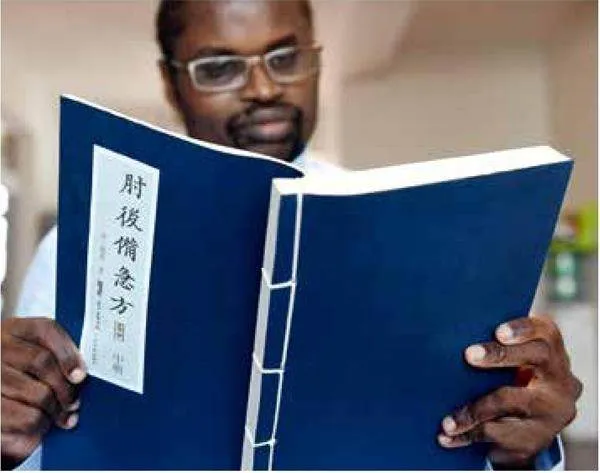

1986年,迪亚拉兴致勃勃地前往广州中医药大学,开始系统地学习中医,攻读本科和硕士学位。迪亚拉回忆:“我从小就是‘学霸’,学中文没觉得难。但中医的难度超乎想象。中医和我以前接触的教育体系完全不同,对古汉语的要求也很高。”很快,他遇到了难题。第一个学期期末,考古汉语,班里有一半中国学生不及格,迪亚拉也没通过。

迪亚拉很是受挫。他去书店买了几本厚厚的字典,每天泡在图书馆里。为了弄清楚人体的经络和穴位,迪亚拉随身带一条毛巾,在毛巾上练扎针。待针法稳了,他又将毛巾换成难度更高的肥皂和海绵,走到哪儿扎到哪儿。“想要学好中医,必须暂时忘掉西医。就像换电视频道,要沉浸在中医的思维里。”

5年过去了,中医班里的外籍留学生只留下了两个人,迪亚拉就是其中之一。拿到硕士学位后,迪亚拉决定继续学。“中国这么大,每一个地区的中医都有自己的特色。我在广州读书时,对岭南中医有了基本了解。四川中医也很有名,于是我转战成都,继续读博,一步一个台阶地学。”

1997年,迪亚拉从成都中医药大学毕业,成为中国首位外籍中医博士。

首次看诊“追病人”

1997年,迪亚拉带着满腔热情来到四川一所著名中医院工作,成为一名真正的中医。但迪亚拉第一次坐诊的经历并不愉快。在中医院的一层,其他诊室门口的患者都排起了长队,只有迪亚拉的诊室外空无一人。

第二天,一名患者推开了迪亚拉诊室的大门,往里一看——穿白大褂的医生是个“老外”,于是掉头就跑。迪亚拉追了出去,患者跑到护士跟前抱怨,他凑上前解释:“我就是你的医生,我给你看,如果治疗没有效果,我不收费。”就这样,迪亚拉收了自己的第一个病人。

令迪亚拉欣喜的是,过了段时间,这名患者再次找到迪亚拉,还带着她的妈妈和姐姐。迪亚拉回忆:“因为我开的药方有用,病人带着亲人再次找到我把脉。我很开心。”

一次与老同学的街头偶遇,又让迪亚拉一头扎进了中国乡村。这位老同学叫比尔,来自比利时,也曾就读于广州中医药大学。当时比尔正寻找愿意加入“无国界医生”救援组织的人。听完介绍,迪亚拉立即决定加入。借由这个项目,他第一次走进了中国乡村。

在云南红河蒙自,迪亚拉免费为当地麻风病人看诊。在那个年代,中国偏远乡村的医疗水平还比较落后。迪亚拉看到这一切,决定为此做点什么。之后多年,他频繁往返于四川、云南、湖南、青海等地,培养了一批又一批乡村医生,教授他们针灸、火罐等中医技术。

其间,妻子杨梅一直陪伴迪亚拉左右。杨梅是个成都姑娘,两人相识于成都的一座教堂。3年后,他们步入婚姻殿堂,后来有了一儿一女。说到这段爱情故事,迪亚拉分享了一则小插曲:“我们最初并不被杨梅的父母看好,他们担心女儿跟着一个‘老外’吃苦,更怕她将来远赴非洲生活。她母亲当时肩周疼,听说成都有个外籍中医医术高明,便去看病。对,那个中医就是我。我心里美滋滋,这不是送上门的机会吗?我立马说,‘阿姨,下次我去您家给您把脉’。一来二去,我的真诚打动了她的父母。”

迪亚拉说:“中国是人情味儿很浓的国家。病人最初对我不了解,不能完全信任我,这很正常。但我把每一位病人当朋友,问诊多了,大家自然也都相信我,把我当朋友了。做医生,医术很重要,更要讲医德。”

一步步走出国门

这些年,迪亚拉又投入到另一项事业中,“将中医传播到我的祖国马里”。

迪亚拉说:“我一直希望能把中医带到全球。曾经,中医在国外属于小众。许多当初一起学中医的同学,现在定居在外国的大城市。但他们学得不深,不能很好地传播。”

现如今,中医正一步步走出国门。2019年12月,天津医学高等专科学校、天津红星职业中等学校与马里高校共同在马里建立起全球首个中医技术鲁班工坊。

在迪亚拉看来,这座鲁班工坊建成的背后,是中国人的天时、地利、人和。“中医药开始走向世界,中国在世界舞台上的影响力越来越大,非中友谊也不断深入,这是天时;该项目由天津市政府推动,马里政府与马里老百姓都期盼它,这是地利;我作为首个外籍中医博士与工作人员共同投身该项目,这是人和。”

这座鲁班工坊的整个建成过程,也离不开迪亚拉的大力推动。项目启动后,迪亚拉跟着其他工作人员多次去马里调研、选址、规划。鲁班工坊建成后,迪亚拉在这里为马里人民艾灸、拔罐、刮痧、推拿,“来看病的人越来越多”。在鲁班工坊的影响下,马里还成立了传统医药学院,开始培养马里中医人才,同时帮助马里等非洲国家发展自己的传统医学。

“我希望,非洲每一个国家,甚至全球每一个国家都能建立起这样一座鲁班工坊,为那里的人民带去实实在在的好处。”迪亚拉对《环球人物》记者说。

编辑 毛予菲/ 美编 苑立荣 / 编审 张培

迪亚拉

1964年生于马里,1984年来到中国,开始学习中医。先后毕业于马里医学院、广州中医药大学、成都中医药大学,1997年成为第一位获得中医博士学位的外籍中医。近年参与马里中医技术鲁班工坊的筹建与推广。