思维型科学课论证活动的有效支持策略

摘 要 在小学科学课教学中,一线教师因长期轻视论证活动的价值,或缺乏适切策略支持和引导学生的论证活动,使论证活动变成验证活动,极大地制约了学生科学思维的发展。思维型科学课论证活动的开展可以从课堂论证环境的营造和渲染,核心论点的提炼和析出,论证方法的训练和引导,论证依据的铺垫和挖掘等方面着手,帮助学生基于证据与逻辑建立证据与解释之间的关系,并提出合理见解。

关" 键" 词 思维型科学课;论证活动;论证环境;核心论点;论证方法;论证依据

引用格式 杜伟.思维型科学课论证活动的有效支持策略[J].教学与管理,2025(05):40-44.

思维型科学课[1]强调学生科学思维能力的训练和习得。《义务教育科学课程标准(2022年版)》指出,科学思维是从科学的视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,主要包括模型建构、推理论证、创新思维等[2]。思维型科学课最能体现思维属性的部分就是论证环节。一般来说,论证环节集中安排在实验探究后,学生依据自己和他人获得的证据类素材,展开思辨活动。同时,在提问环节和总结应用环节,也会有论证活动的存在。如何组织好论证活动,做好学生思维的引路者,对教师教学技能有比较高的要求[3]。论证活动作为学生在科学课上的一种常态化学习手段,是学生科学思维的重要训练途径。然而,当下很多教师的科学课教学,在论证活动的组织上缺乏有效性,致使论证活动变成验证活动,阻碍了学生科学思维的发展。论证活动包含确定论点、寻找论据、开展推理、辩证交流等环节,教师在支持学生开展论证活动的过程中需要注意课堂论证环境的营造,帮助学生提炼和确定核心论点,引导学生掌握基础论证方法和模型,以及对论据的引导性梳理和使用。

一、论证环境的营造和渲染

1.更开放的情境创设

William A.Sandoval等人的研究指出,在小学科学课堂上产生富有成效的论证活动取决于在课堂上形成一种以达成共识为目标的论证文化,需要通过营造集体论证的氛围并引导学生开展一系列与之相适应的课堂实践来实现[4]。论点提炼于问题,问题析出于情境。开放式的情境设计,会促使学生更主动、更发散、更全面地思考问题,由此提炼出的论点,具备让学生主动探寻答案和论据的动机基础。根据Antonia Larraín等人的研究结果,与支持论证的课程材料最相关的方面可能是任务设计,涉及认知、语用和论证维度之间的微妙平衡,以及专注于话语的详细脚本[5]。如在探究小学中年段“影子秘密”时,教师一般是先明确影子产生的三要素(光源、遮挡物、屏),再布置探究任务并提供详细步骤指导,学生顺利完成。若改换思路,则可以先通过影子游戏激发学生兴趣,再提出问题并引导学生观察影子变化,最后提供开放性的探究提示。这种情境创设能给予学生更多探究空间,所得结论既符合预期也可能带来意外发现。

2.更清晰的问题线索

我们可以将论点看作一条清晰的问题线索,线索是学生顺利完成探究活动的关键。线索的迷失,会导致探究活动的散漫和混乱。Manz的研究指出,教师可以提出一些具有指导性的问题来支持学生以特定的方式考虑证据[6]。因此,问题线索需要被提炼,也需要在探究活动的全程,通过或显性或隐性的方式被不断强调。如通过“寻找世界上的另一个我”这个问题线索探究相貌的典型特征与组合规律;利用“火锅汤底沸腾”作为问题线索引出热对流机制的研究,并结合水槽实验等透明容器进行实验观察。采用问题线索串联研究内容不仅适用于以论证为主的探究课程,也适用于工程技术类问题,如“给船装上动力”的工程课,通过设定明确的驱动问题(如使小船自行航行2米),引导学生选择材料并完成作品。总之,问题线索的聚焦性对教学成效至关重要,模糊或过于宽泛的线索可能导致教学偏离目标,而过于具体的限制条件(如追求最快速度)可能限制学生的多元化设计方案。

3.更灵活的学情把控

如果学生对拟研究的内容已经有足够丰富的认知,教师必须给予足够重视和尊重,原定探究目标太高或太低,原定探究内容太多或太少,都会导致学生探究热情的冷却。在“简易电路”一课的教学中,教师预设的教学步骤包括观察材料、元件固定与连接、加入开关。然而,在实际教学中学生几乎同步完成所有元件连接,远超预设水平。面对这种情况,教师就不能再执着于原有教学设计,而应该顺应学情变化,设置高阶任务。例如在简易电路里点亮两颗灯泡,再试着找找有没有不同的连接方式?如果有,电流的流经路线应该是怎样的?基本规律和最简单的那种电路联系是什么?如果新的连接方式不成功,可能原因又是什么?总之,无论学情如何变化,始终通过有挑战的教学任务,让学生围绕“电流回路”这个基本科学逻辑,展开论证活动。

4.更人文的情绪带入

人文氛围的营造,极大地影响着科学课论证教学的效果,甚至可以是决定性的影响。其构建应基于真情境,进而促进真问题、真探究及真讨论的形成。以“认识星座”教学为例,通过营造代入感较强的情境氛围,如使用上百个微型LED灯模拟星空,结合音乐与视觉刺激,引导学生进入“观星”状态,进而通过“摘星”“摆星”“调星”“归星”等活动,促进学生深入探究与论证,提升教学效果。

科学课是理性的、逻辑的,同时也应该是神奇的、梦幻的。只有当科学课有了人文色彩的加持,才能让学生感受理性和逻辑的温度。教师重视人文情绪的引导和激发,才能让学生主动投入、开动思维,才能最终触发真正的论证思维活动。

二、核心论点的提炼和析出

1.论点需要被挖掘

(1)从逻辑冲突里挖掘论点。思维型科学课要“论起来”,关键在于是否有认知矛盾的存在。学生个体对科学现象的直觉体验和实际事实不符是认知矛盾,学生个体基于经验提出的不确定解释也是认知矛盾,不同学生个体之间观点的差异和冲突更是认知矛盾,有认知矛盾的存在,才有了“论起来”的前提和必要。如日食现象,虽为小学高年段学生熟知,但月球位置导致日全食、日偏食、日环食的差异及日食观测的地域限制等问题仍使学生困惑。月球位于地球和太阳之间时,为什么有时是日全食,有时是日偏食,有时是日环食?为什么当新闻上说有日食时,我们并不能在任何地方都能看见?这些存在于学生脑海里想不通的问题和矛盾,可以析出日食现象研究里最有研究意义的论点:月球位于地球和太阳之间并不是我们能否看到日食现象的唯一条件,月球必须在更恰巧的位置,才能在地球上看到日食现象。这个“更恰巧的位置”是否存在,到底是什么?接下来的任务就是通过移动月球模型的位置,获得更多论据来解释萦绕在学生脑海里的问题和佐证论点。

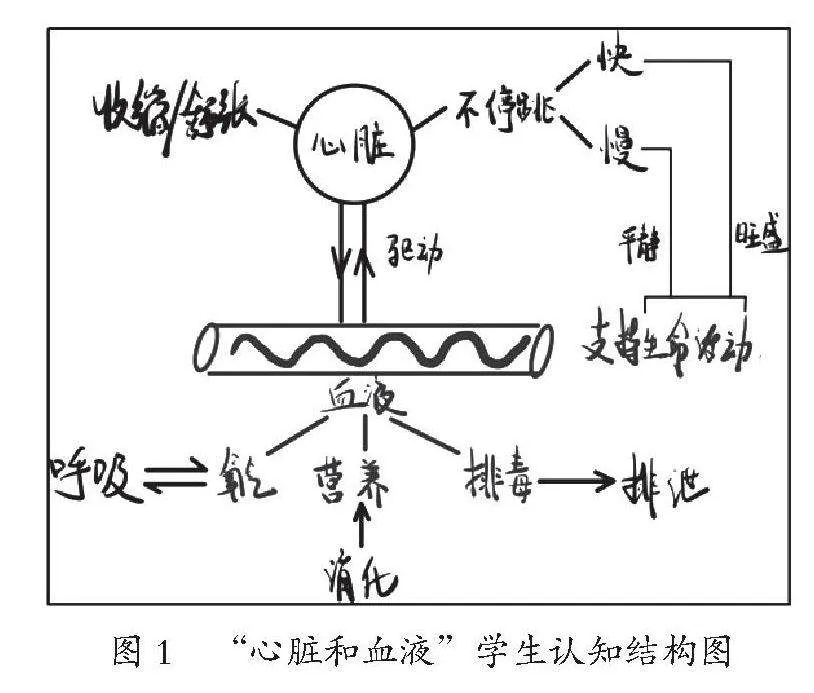

(2)从关联现象里挖掘论点。很多看上去很细碎,繁杂的科学课研究内容,需要教师从更全局的视角,以现象关联作为研究线索,引导学生开展论证活动。如对人体身体结构和健康的研究,由于体内器官与组织无法通过肉眼被直接观察,因而需依赖外部现象与模型进行推断。具体而言,呼吸过程需通过胸腔腹腔起伏及实物模型演示来探究有哪些器官参与;消化过程需结合生活经历与模型演示分析器官功能;运动过程则通过鸡翅与模型展示骨骼肌肉关节的协同作用。人体是一个复杂的系统,需从现象关联的角度审视,方能提炼出核心论点。心脏为何跳动、为何持续跳动、是否可控、跳动与血液流动如何满足身体需求、跳动速率变化的原因等,均可关联分析,最终得出“心脏是生命活动的‘发动机’”的论点。在此过程中,教师可引导学生构建认知结构图(如图1),通过论证分析逐步析出研究内容的核心逻辑。

2.论点需要被看见

(1)论点隐藏在前概念里。教育心理学和学习科学的大量研究都告诉我们一个事实:前概念调查是科学课一般教学流程中的必需环节。此环节除了可以知晓学生已有的认知基础,便于调整教学节奏,同时也能帮助学生梳理研究论点、明确探究方向。前概念调查不是单纯的提问,也不是干瘪的问卷,而是通过有趣有料的真实情境,调动学生已有认知,将其暴露和外显出来。面对蕴含多样问题元素的情境,学生想要从繁复的情境中提炼出隐藏其中的核心论点,需要教师的主导。如在研究船的载重量问题时,用4张材质相同且边长为12cm的正方形铝箔纸,分别折成底面积不同的“开口盒”形状,模拟小船,研究船的载重量与什么因素有关。在情境创设的环节,教师可以用这个规格的铝箔纸随便折一个“小船”,把问题抛给学生,什么样的折法可以承载最大的货物质量?学生很容易提出底面积越大,承载量越大的想法。因为铝箔纸规格统一,底面积的变化,必然带来船高和船体积的连带改变。三种变量到底谁对载重量的影响更大?这是一个必须在此环节让所有学生明确的研究问题,三种变量分别指向三种不同的论点。明确论点后,在实际测试中找依据,最后再回到最开始提出的论点,用数据解释说明。

(2)论点糅合在动手操作里。并不是所有的科学课,一上来就能立即明确论点。思维的发展需要一些铺垫和火候,在探究过程中可以慢慢生成论点。如关于电路的研究里,有一项内容是研究电路暗盒。一个封闭的盒子里,有4个接线柱,学生预先是不知道这4个接线柱之间的导线是怎样连接的,需要通过电路检测器的检测结果,推断暗盒内的电路连接情况。这是一个学生非常感兴趣的活动,从检测工具和方法的介绍,到检测活动进行,再到根据结果提出自己的推断,似乎都没有一个明确的论点。直至学生发现,同样的检测结果可能推断出不同的连接方式,问题和矛盾才显现出来:为什么不同的连接方式都能达到同样的检测效果呢?这个问题指向的核心论点是:只要接线柱的导线能将它们连在一条线上就能通电。这个论点指向的核心概念就是电流回路。

三、论证方法的训练和引导

1.常用“归纳—演绎”法

“归纳—演绎”是科学家进行科学研究的常用方法,同时也是小学科学课大部分课型都会用到的一种论证方法。这一方法要求学生在现象和数据中归纳事物的共性,从共性中演绎推导应用。事实上,“归纳—演绎”的过程就是将思维进行横向迁移和纵向迁移的过程。归纳概括可以从论据的多样性论证论点的正确性;演绎推理可以从论点的迁移性论证论点的正确性。如果论证过程中出现了论据和论点的矛盾,要么是论点有问题,要么是论据有问题,找问题的过程,是思维能力经受训练的过程,这个过程会让思维逐渐变得严谨缜密。如在点亮小灯泡这一研究内容里,学生手持灯泡、电池、导线三种简单的材料,在不断试错过程中找到多种解决方案,同时也会得到很多失败教训。通过对成功经验和失败教训的归纳梳理,学生摸清电流回路通断决定灯泡亮灭的底层逻辑,为继续研究电路相关问题打下概念基础。

2.熟用各种论证模型

Laura Zangori等人的研究表明,基于模型的推理可能有助于学生思考和解释复杂问题情境里相关因素之间的相互作用,以及它们之间的因果关系[7]。这进一步强调了论证模型在教学实践中的重要性,特别是在教师组织课堂论证活动时的作用不可或缺。鉴于此,接下来以两种具体的论证模型为例,简要讨论其在科学教学中的应用。

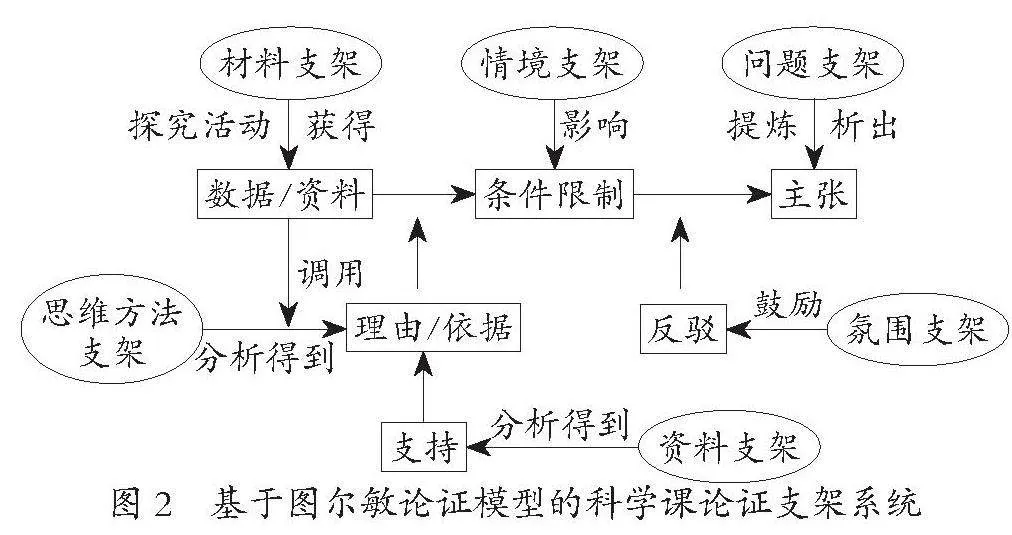

(1)图尔敏论证模型。在科学教学研究中,图尔敏论证模型是较为通用和受欢迎的。该论证模型包括六个基本的论证因子:主张、条件限制、数据/资料、理由/依据、支持、反驳[8]。科学课可以在图尔敏模型基础上,根据课堂需要,优化每个环节的具体内容,并提供必要的支持手段,如图2所示。

例如,在主张环节,通过教师引导性提问,促发学生对问题的深度思考,逐渐提炼和析出主张,此过程可以理解成为学生搭建问题支架;在条件限制环节,通过真实情境的创设,明确限定条件和问题范围,可以理解成为学生搭建情境支架;在数据/资料环节,主要通过结构化的实验材料,帮助学生在探究活动中获得足够丰富和可用的论据素材,可以理解成为学生搭建材料支架;在理由/依据环节,通过模型搭建、推理分析、创新思考等思维方法的加持,帮助学生学会调用数据和资料,开展有逻辑的分析整理,形成佐证或反驳论点的有力依据,可以理解成为学生搭建思维方法支架;在支持环节,为了使论据更充分,论证更严谨,教师可以为学生搭建资料支架;在反驳环节,教师需要为学生创造一个更有“安全感”的课堂氛围,“说对鼓励,说错不批”,学生才有可能具备反驳的主观动力,此举可以理解成为学生搭建氛围支架。

(2)PCRR论证模型。PCRR论证模型是2015年Kujawski基于美国新一代科学教育标准对科学论证的关注提出的一种科学论证教学模型 (Present,Critique,Reflect,Refine,简称PCRR) 。PCRR论证模型能够帮助科学教师在课堂上持续创造科学论证的学习氛围,促进学生对科学概念的整合理解[9]。这个模型对论证教学的阶段划分比较简单,主要分为四个阶段:呈现、批判、反思和提炼。小学科学教师利用这个模型开展论证教学,比较容易上手。如在研究岩石、沙、黏土三者关系的时候,学生可先分小组,在观察中提出自己的想法(呈现),如果认为岩石、沙、黏土三者有关系,哪些现象和分析可以证明,反之,如何证伪?每个小组对其他小组的观点和发现提出自己的质疑(批判),同时回应别人的质疑(反思),最后重新修正自己的观点(提炼)。

四、论证依据的铺垫和挖掘

1.材料的灵活安排

(1)材料超市。前文提到,在数据/资料环节,教师要为学生搭建材料支架。在思维型科学课论证教学中,教师需构建“材料资源库”,以支撑学生多元观点的形成与验证。材料超市作为一种策略,通过结构化地提供实验材料,可以有效促进学生对实验方案的自主探索与创新。以液体热胀冷缩实验为例,标准化材料的局限限制了探究深度,而材料超市则鼓励学生基于疑问(如其他液体的热胀冷缩效应、实验现象的优化等)自选材料,从而丰富论据,增强论点的说服力。此策略若广泛实施,将极大地丰富科学论证中的观点多样性。

(2)分批发放。从遵循学生思维最近发展区的角度审视科学课教学,我们会发现论证活动必须具有一定的挑战性,才能最大程度激发学生思维的活跃度。论点明确后,论据的找寻通常不可能一蹴而就,需要教师提前预设好探究阶段,不同阶段给予学生不同材料支持。以斜面作用的研究为例,初始阶段通过弹簧秤实验直观展示省力原理,随后通过第二批材料(含实物、图像、视频)引导学生探索斜面在延长作用力时间、减轻碰撞、优化空间利用等方面的作用,促进深度思考。

(3)技术加持。信息时代背景下,传感器(温度、速度、压力、光电、心率……)、AI技术等成为科学探究的重要工具,不仅使难以直接观察的现象可视化、可记录,还提升了工程设计、小组讨论的效率与质量,为自主探究提供了智能辅助。此外,教师将自制教具作为补充,可以以低成本高效益的方式支持论证活动的深入开展。

2.数据的灵活使用

思维型科学课论证活动中对实验数据的处理,通常遵循“数据汇总→趋势分析→异常处理”的框架,但具体工具与方法因教师教法和课程内容而异。在处理数据时,教师应避免思维僵化,灵活选择分析方式,如通过典型小组案例分析亦可得出结论,同时简化记录与板书,提高教学效率。对于非数据密集型课程,通过结构化记录单设计,同样能有效促进论证思维的发展。这一点在Ying-Chih Chen等人关于文本记录对学生论证能力影响的研究中可以得到印证:学生使用文本、绘画、图形来解释自己对事物的认识和科学概念,不仅能加深对事物和现象本质的理解,也能更连贯地组织和表达自己的想法[10]。

通过前文论述,我们可以初步得到结论:论证教学是思维型科学课实施的关键路径。但论证活动的支持策略在科学课实践中的落地还须做好四个方面准备:一是教学理念的更新,克服传统教学方式惯性,强化学生主体地位及探究能力培养;二是教师素养的提升,确保他们具备扎实的学科知识、丰富的教学经验和灵活的教学方法等;三是教学资源的丰富,因地制宜构建必要的教学资源体系;四是评价体系的完善,关注科学素养和探究能力评价,促进科学思维与核心素养的达成。

参考文献

[1] 胡卫平,郭习佩,季鑫,等.思维型科学探究教学的理论建构[J].课程·教材·教法,2021,41(06):123-129.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:4-5.

[3] 杜伟.小学科学思维型教学具象化处理策略[J].教学与管理,2023(29):54-58.

[4] SANDOVAL,W.A.,ENYEDY,N.,REDMAN,E.H.,Xiao,S.Organising a Culture of Argumentation in Elementary Science[J].International Journal of Science Education,2019,41(13): 1848-1869.

[5] LARRAíN,A.,MORENO,C.,GRAU,V.,Freire,P.,Salvat,I.,López,P.,Silva,M.Curriculum Materials Support Teachers in the Promotion of Argumentation in Science Teaching: A Case Stud[J].Teaching and Teacher Education,2017,67: 522-537.

[6] MANZ,E.Examining Evidence Construction as the Transformation of the Material World into Community Knowledge[J].Journal of Research in Science Teaching,2016,53: 1113-1140.

[7] ZANGORI,L.,KE,L.,SADLER,T.D.,Peel,A.Exploring Primary Students Causal Reasoning about Ecosystems[J].International Journal of Science Education,2020,42(11): 1799–1817.

[8] ERDURAN,S.,SIMON,S.,OSBORNE,J.TAPping into Argumentation: Developments in the Application of Toulmin's Argument Pattern for Studying Science Discourse[J].Science Education,2004,88: 915-933.

[9] KUJAWSKI,D.J.Present,Critique,Reflect,and Refine:Supporting Evidence-based Argumentation Through Conceptual Modeling[J].Science Scope,2015,39 (4) :29-34.

[10] CHEN,Y.C.,PARK,S.,HAND,B.Examining the Use of Talk and Writing for Students’ Development of Scientific Conceptual Knowledge Through Constructing and Critiquing Arguments[J].Cognition and Instruction,2016,34(02):100-147.

[责任编辑:陈国庆]

*该文为广东省深圳市教育科学 “十四五”规划2023年度课题 “基于学业评价结果应用的小学科学思维型教学策略研究”(YB23101)、现代教学技术教育部重点实验室2023年基础教育开放课题 “思维型教学引领下的小学科学积极思维课堂教学文化研究”(SYSK202309)的研究成果