日本文化财保存学刍议

摘要:日本的文化财保护在亚洲地区起步较早,形成了独具特色的文化财保存学行业和教育体系,并在以西方为中心的遗产保护体系下不断为强化文化和遗产的多样性发声。本文在简要梳理日本文化财保护的发展历程后,将研究重点聚焦在日本高等教育体系中文化财保存学的学科设置、课程体系和学研结合等现状;以及日本文化财保存行业发展中科研机构、学术组织与学术期刊,科研项目与经费,文化财相关资格认定等对相应学科高等教育的影响;广泛的社会和学术认同,以及国际合作交流等对文化财保存学的发展必不可少。日本文化财保存行业和学科建设的梳理可为中国的文化遗产保护学科建设提供参考。

关键词:文化遗产学科建设;文化财科学;保存科学;高等教育;人才培养

日本的文化财保护在亚洲地区起步较早,不仅在古建筑保护、古美术品保护、传统工艺保护等领域积累了大量经验,还积极采用自然科学方法开展文化财保护工作,形成了独具特色的文化财保护、研究、教育和行政体系。在长期以西方为中心的遗产保护体系下,日本通过《奈良真实性文件》等在国际舞台上不断发声,强调文化和遗产的多样性,并对真实性作进一步阐释[1],从而推动亚洲遗产保护事业的发展。对日本文化财保护的发展历程、文化财保存学①在高等教育体系中的建设情况,以及日本文化财保存行业发展对相应学科高等教育的影响等的梳理,能够为我国的文化遗产保护行业和学科发展提供一些启示。

一、日本文化财保护的发展历程

日本文化财保护的历史可追溯到1871年颁布《古器旧物保存法》和1897年颁布《古社寺保存法》,传统技艺之外的自然科学方法开始运用于文化财调查研究和保存修复中。泽田正昭对这之后的日本百年文化财保护事业进行了系统梳理,重点关注保存科学(Conservation Science)在不同阶段的发展历程[2]。下面基于此文并结合其他资料,依据文化财保护中的关键主题重新进行梳理,以期大致把握其总体特征。

首先,对古美术品和古器物的科学研究和保存修复开展较早。1875—1876年,美国学者H.S.曼罗在日本第一次对铜铎进行化学成分分析后,日本学者相继采用这一方法对陶瓷器、金属器等进行成分分析,以了解器物的真伪、时代等信息,并有助于器物的保存修复。冈仓天心于1898年创立日本美术院后的第8年在奈良设立美术院第二部以修理旧物,尝试采用石膏、树脂等新材料作为传统修复材料的补充,后发展成为美术院国宝修理所。东京大学文学部教授泷精一等于1933年成立古美术保存协议会,采用自然科学的方法介入古美术的保存和修复,随后于1938年更名为古美术自然科学研究会[3]。1950年代之后随着基础设施建设相关的考古调查发掘工作日益增多,遗迹和遗物的分析、保存和修复等工作也逐渐增加,重点工作包括土遗址加固保存、饱水木器脱水加固、锈蚀金属器分析加固等,越来越多的民间文化财机构,如元兴寺文化财研究所等也开始参与其中。

其次,较早引入自然科学的手段对文化财进行系统保护的领域是壁画保护。1913年,冈仓天心提出法隆寺金堂壁画保存计划的提案,此后由文部科学省召集的多学科团队对法隆寺壁画开展调查与临摹、保存方法的试验等,如尝试在揭取壁画前对剥落严重处采用丙烯酸树脂进行应急保存等,法隆寺壁画的保护工程昭示着日本文化财保存科学的开始[4]。另一个具有代表性的案例是高松冢古坟壁画的保护,1972年发现以来的原址保护曾是日本乃至世界范围内的典范,但受持续恶化的微生物病害影响,最终不得不揭取搬迁至室内继续进行保护,其微生物防治工作为文化财保存科学的发展积累了大量经验和教训[5]。

第三,文化财防灾工作也较早地提上日程,包括减灾、救援和重建三部分[6]。1949年1月法隆寺金堂壁画烧毁直接促成了1950年《文化财保护法》的颁布,防灾设施成为日本文化财保护不可或缺的组成部分;修复工作的完成也促进了文化财保护强调周(11月1—7日,1954年开始至今)、文化财防火日(1月26日,1955年开始至今)等的设立。由于日本地震、海啸等自然灾害频发,防震和防火成为防灾工作的重点,不仅开展防灾技术和方法的研究,还开展防灾教育和演习活动,并设立多个机构直接推进减少大规模灾害带来的文化财损失,如文化财防灾网络推进会(2014年)、国立文化财机构文化财防灾中心(2020年)、日本考古学协会下设灾害对应委员会(2017年)等。

第四,文化财保存技术的研究、保护和传承也格外受到重视。1975年,《文化财保护法》进行重大修订,单独设立文化财保存技术的选定、保持者与保存团体的认定制度,旨在通过培养传承人、提高保存技术和加强记录技术等支撑文化财存续[7]。截至2022年底,日本共计选定保存技术84项,包括玉钢制造、日本产漆生产和精制、在来绢制作等;认定保持者62名,保存团体36个(按项目重复统计则为42个),例如文化财建造物保存技术协会等。特别受到关注的是建造物保存技术,17项关乎保存和传承日本木构建筑的传统技能、技术和知识于2020年整合列入《人类非物质文化遗产代表作名录》[8]。

最后,日本文化财保存技术和实践的开展离不开保存理念的发展。由于亚洲地区遗产的特性及其所处文化传统和自然环境等与西方不同,以西方为中心的遗产保护理念并不完全适用于东方。日本在《世界遗产公约》通过20年后的1992年才加入缔约国行列,1994年日本政府文化事务部与联合国教科文组织(UNESCO)、国际文化财产保护与修复研究中心(ICCROM)、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)共同召开“与世界遗产公约相关的奈良真实性会议”。会议发布的《奈良真实性文件》基于《威尼斯宪章》的精神强调文化与遗产的多样性,并进一步阐释真实性[9]。2014年,《奈良+20:关于遗产实践、文化价值和真实性概念的回顾性文件》评估、继承并发展了《奈良真实性文件》[10],对于遗产的理解更加包容和与时俱进。

二、日本文化财保存学的高等教育体系

日本文化财保存学在其产生和发展的过程中,以古美术品、古建筑、传统工艺和考古遗存等为主要研究对象,基于传统保存修复技艺,并吸收其他学科理论和方法,逐渐形成独具特色的学科体系。

(一)学科设置

学科设置关系到学科发展。日本文部科学省统计的学科系统分类主要分为大学(学部)即本科教育和大学院(研究科)即硕博教育,二者下设大中小三级分类,大类均包括人文科学、社会科学、理学、工学、农学、保健、商船、家政、教育、艺术和其他。文化财保存学相关学科名称丰富且隶属于多个类别。文化财保存修复学(本、研)、文化财保存学(研)、保存修复(研)多隶属于艺术门类中的美术或其他,文化财学(本、研)则一般隶属于人文科学中的史学或其他,文化财修复国际协力学(本)、世界遗产学(本、研)、文化资源学(研)等隶属于其他或人文科学中的其他,部分建筑学或建筑工艺学包含古建筑保存修复,多隶属于工学[11]。由于学科设置的变动和各个学校的特色,文化财相关学科还可能列入人文科学中的文学、教育等类别。总之,文化财相关学科多隶属于人文和艺术领域。

根据日本文化财保存修复学会的统计,日本设立有文化财相关课程的高校约有38所,不到一半设立专门的专业、方向或研究室[12]。其中东京艺术大学在1964年就开设了文化财保存修复技术的硕士课程,奈良大学于1979年第一个设立文化财学科,东北艺术工科大学于2001年第一个设立大学附属的修复研究所——文化财保存修复研究中心。上述高校主要可分为综合类大学、艺术类大学和教育类大学等。综合类大学如奈良大学、东北大学、筑波大学等国立或公立大学,以及帝京大学等私立大学;艺术类大学如东京艺术大学、东京学艺大学、京都市立艺术大学等国立或公立大学,以及东北艺术工科大学等私立大学;教育类大学如奈良教育大学等;此外,早稻田大学理工学部建筑史研究室、日本大学理工部建筑学科等开展古建筑保护的教学工作。日本高校学制一般为本科4年、硕士(或称为修士博士前期)2年、博士(或称为博士后期)3年,部分高校仅设立文化财保存相关的本科学位或没有设立博士学位。

(二)课程体系

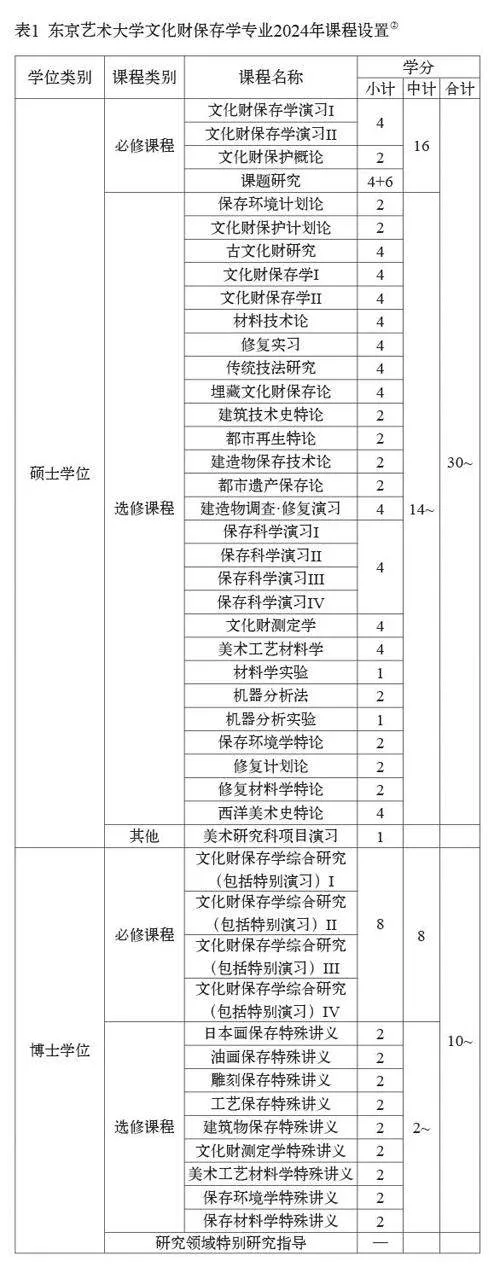

文化财保存学的学生培养注重理论联系实际的能力。以研究生培养方案为例,课程体系包含了少量的必修课程,在丰富的选修课程中,也仅需选择导师或相关指导教师教授的课程即能满足毕业学分的需要。以课程体系最为丰富的东京艺术大学美术研究科下设的文化财保存学专业为例,该专业下设保存修复、保存科学和与科研院所联合设置的系统保存学3个方向。其中保存修复方向根据不同对象分别设立日本画、油画、雕刻、工艺、建造物等研究室;保存科学方向下设文化财测定学研究室和美术工艺材料学研究室;系统保存学方向是与东京文化财研究所合办,设保存环境学研究室和材料修复学研究室。3个方向的硕士课程需修得至少30学分,其中保存修复方向需要提交硕士论文和与自身研究方向相关的研究作品,保存科学和系统保存学只需提交硕士论文;博士需修得至少10学分,并且需要接受研究领域特别研究指导,以完成博士论文的撰写和与自身研究方向相关的研究作品(见表1)[13][14]。

重点来看保存科学,该方向主要通过掌握文化财的材料科学和制作技法等知识,采用自然科学的方法研究其性能和劣化机理,同时从优化保存环境和开发修复材料等角度,为保护文化财做出贡献。课程主要涉及美术工艺材料学、文化财测定学等[15]。

如此丰富的课程设置在奈良大学、东北大学、鹤见大学、别府大学等其他设立文化财保存学或相关专业的高校并不多见。而在京都大学、名古屋大学、大阪大学等以考古学见长的高校,普遍下设有文化财保存学、保存科学、文化财科学等相关课程,体现出考古学与文化财学的密切联系。

(三)学研合作

日本文化财保存学的高等教育因文化财自身的特点、学术体系内对创新研究的支持,以及高校专任教师岗位的有限等原因,体现出高度的学研融合的特征,在文化财实践课程开设、授课教师聘用、专门方向设置等方面与文化财研究机构紧密合作。

文化财保存学的教学内容和实践对象主要就是文化财,因而位于文化财密集地区的高校更加能够充分发挥地区文化财资源在教育教学中的优势。例如奈良大学文学研究科下设文化财史料学专业,可以利用奈良3处世界遗产和珍贵的历史资料作为学习和研究的对象,设立包括考古学、美术史、史料学和保存科学等丰富的课程体系,还能邀请来自奈良研究机构、博物馆和美术馆等的研究人员兼职开展教学[16]。

由于文化财保存学或保存科学体现出了高度的学科交叉,因而在原有学科体系无法支撑前沿科学研究的情况下,许多高校设立了新学院或新研究所,通过汇聚大量客座研究员的方式充实科研力量,比如东京大学的新领域创成科学研究科、明治大学的研究·知财战略机构、金泽大学的古代文明·文化资源学研究所等,均依托自然科学和人文社会科学资源开展一些面向文化财前沿问题的研究,如金泽大学开展了稻作与中国文明——综合稻作文明学的新构筑、中国文明起源解明的新考古学战略等重大课题[17]。

一般情况下,日本文化财保存学或相关学科主要以研究室专任教师为中心展开教学和科研活动,国立和公立大学设置教授和副教授1~2名,部分私立大学根据学科特色可能设立更多职位。完整的课程体系需要由学校内的其他院系、博物馆、科研部门的人员兼任,或者外聘文化财研究机构的科研人员担任非常勤教师。例如东京大学文化资源学研究室的教师团队包括本专业教师,学校内的史料编纂所、综合研究博物馆、东洋文化研究所、埋藏文化财调查室等的协助,外聘自国立西洋美术馆、国文学研究资料馆等的兼任教员,以及来自文化厅的非常勤讲师等[18]。另外,日本部分城市内或县域内的一些大学开展学分互认制度,如横滨市和神奈川县,涉及文化财保存学科。

此外,部分高校与所在地文化财研究机构相互支撑设立文化财专业或某些专门方向。例如上述东京艺术大学文化财保存学专业下的系统保存学方向是与东京文化财研究所合办的,全部6位教师均外聘自东京文化财研究所。又如东北大学文学研究科下设的文化财科学方向是基于学院与宫城县教育委员会签订的“东北大学研究生院关于协助博士课程教育研究的协定书”而设立的,任课教师是由1名本校综合学术博物馆的研究人员和3名来自宫城县教育委员会下属的东北历史博物馆、多贺城迹调查研究所的科研人员组成的[19]。

三、日本文化财保存行业发展对相应学科高等教育的影响

日本文化财保存行业随着科研机构、学术组织等的建立与发展,逐渐形成稳定的、具有影响力的学术交流平台;而科研经费的支持则直接体现出文化财保存学在国家发展中的重要性和影响力,这些均为文化财保存学高等教育的发展提供支撑。

(一)科研机构、学术组织与学术期刊等

日本文化财保存相关的科研机构数量众多,主要包括独立行政法人国立文化财机构类的东京文化财研究所、奈良文化财研究所、东京国立博物馆、九州国立博物馆等,公益财团法人类的美术院国宝修理所、元兴寺文化财研究所、建造物保存技术协会等,以及大学共同利用机关法人类的人间文化研究机构中的国立历史民俗博物馆等。先以承担工作较为集中的东京文化财研究所的保存科学研究中心为例,该部门设立于1952年,而后几经调整,目前下设保存环境研究室、分析科学研究室、生物科学研究室、修复计划研究室、修复材料研究室、修复技术研究室等,主要采用自然科学方法开展保存和修复研究;该中心还开展保存担当学艺员研修培训,面向日本博物馆、美术馆,以及海外学术机构等的相关人员,自1984年开始持续举办至今[20]。再以古建筑保护为核心的文化财建造物保存技术协会为例,该机构自1971年设立以来,持续致力于重要建造物的保存、修理、复原和活用工作,并且高度重视修理技术人才的培养,设立针对修理技术者和木工技术者的两类多级培训体系[21]。还需要特别提及的是国立历史民俗博物馆,该机构依托大学共同利用机关的平台,既可与日本国内大学实现教育和研究的紧密合作,还能与民间、企业和海外研究机构和个人实现共同研究[22],因此汇聚了大量专任和客座研究员,部分开展文化财学或保存科学的研究[23]。

日本文化财保存相关的学术团体数量也不少,主要有日本文化财保存修复学会、日本文化财科学会,以及日本考古学会下设的埋藏文化财保护对策委员会等。以前两者为例,日本文化财保存修复学会在1995年由古文化财科学研究会更名而来,前身可追溯至1933年设立的古美术保存协议会,旨在促进文化财保存相关的科学和技术的发展、普及[24]。日本文化财科学会成立于1982年,旨在促进文化财领域的自然科学和人文科学的跨学科研究的发展、普及,重点关注年代测定、古环境、材质和技法、产地、保存科学和文化财防灾等[25]。此外,日本文化财科学会、日本文化财保存修复学会等参与建立东亚文化遗产保存学会(中文称为保护学会)。该学会于2007年在韩国首尔宣布成立,总部设在日本奈良,2009年在中国北京召开第一次年会。学会旨在更好地保护文化遗产,“形成一套东方国家自己的文化遗产保护理念与方法,搭建东西方文化遗产保护交流平台,以促进东亚各国文化遗产保护事业的科学发展,强化国际间的交流与合作”[26]。东亚文化遗产保存国际会议每两年举办一次,地点在三国间轮换,已成为业内同行交流的盛会。会议还设有海报发表环节,让在校生有更多机会展示和交流。

学术期刊是展示研究成果、开展学术交流的重要途径。东京文化财研究所的《保存科学》创刊于1965年,是日本文化财保存领域最具影响力的刊物,主要刊布科学调查、研究报告和研究论文等,从最新几期发表的文章可见,研究热点集中在文化财保存中的IPM(Integrated Pest"Management)、生物和微生物防治、环境调查与检测、防灾减灾、数字化等[27]。日本文化财科学会发行学会志《文化财科学》(第76号及之前名称为《考古学与自然科学》,第77号之后为现名),在对最新的77~82号学会志的37篇文章统计可见,产地分析10篇,材质分析9篇,技术分析6篇,保存科学6篇,其他均不足3篇[28]。日本文化财保存修复学会发行《文化财保存修复学会志(古文化财之科学)》(1951年创刊),内容包括科研论文、保护修复报告、监测分析的数据,以及公开研讨会等内容[29]。

(二)科研项目与经费

科研项目与经费的支持是行业发展、学科建设和人才培养的关键内容之一。根据文部科学省·日本学术振兴会科学研究费助成事业2022年制定的审查区分表可见,大区分共有A-K共计11项,文化财保存学属于大分区A、中分区3的历史学、考古学和博物馆学及关联学科,小分区03060的文化财科学关联、03050考古学关联、03070博物馆学关联等,其中文化财科学的主要内容包括年代测定、材质分析、制作技法、保存科学、遗迹探查、动植物遗体、人骨、文化遗产、文化财政策、文化财修复等[30]。

科学研究费助成事业的科学研究费分为若手项目即青年项目(周期2~5年、经费500万日元以下)、基盘项目即一般项目(包括S:周期5年、经费5000万~2亿日元,A、B和C:周期3~5年、经费分别为2000万~5000万、500万~2000万、500万日元以下)、学术变革领域研究即重大项目(A:周期5年、1个研究领域每年经费5000万~3亿日元,B:周期3年、1个研究领域每年经费5000万日元以下),以及特别推进研究(周期3~5年、经费2~5亿日元)、挑战研究(拓展:周期3~6年、经费500万~2000万日元,萌芽:周期2~3年、经费500万日元以下)、研究活动启动支援(周期1~2年、经费年度150万日元以下)等。除此之外,科学研究费助成事业还设立特别研究促进费以支持紧急且重要的课题、研究成果公开促进费以支持学术成果的出版、特别研究员奖励金以支持年轻研究者自由开展研究,以及国际共同研究加速基金以支持国际合作项目的开展等[31]。

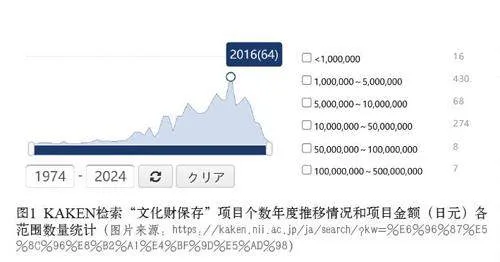

通过课题数据库KAKEN检索“文化财保存”一词可见,1974—2024年共设立803个项目,其中2016年的64个项目为最高,2024年仅2个;金额分配上,100万~500万日元的青年项目和一般项目C等最多(图1)[32]。其中资助金额较高、影响力较大的包括:奈良国立文化财研究所所长田中琢、埋藏文化财中心泽田正昭先后主持的“考古科学的综合研究”,神户大学奥村弘主持的“肩负灾害文化形成的地方历史资料学的确立:基于东日本大地震”等。

继续检索“文化财”一词可见1965—2024年共立项8359个项目,“文化财科学”一词可见1985—2024年共立项1788个项目,“保存科学”一词可见1980—2024年共立项488个项目。粗略计算可知,文化财保存在1974年之后逐渐受到重视,尤其是在1980年代之后自然科学技术的运用更加丰富,在2016年左右达到顶峰后开始呈现出下降的趋势。

(三)文化财相关资格的认定

日本开展文化财保存工作很少有明确的资格要求。目前仅了解到由国库补助支持的文化财建造物保存修理工程,需要由已获得文化厅认可的“主任技术者”进行设计监理[33],文化厅开展有针对文化财建造物修理的主任技术者讲习会[34]。还存在一些与文化财相关的官方或民间资格,比如上文提及的文化财保存技术的认定保持者或保存团体,便是一种极高能力认可;此外还有一些博物馆、考古领域资格与文物保存相关。

学艺员是日本官方认定的国家级职业资格,在《博物馆法》中明确规定其职责以及获取途径,其中在高校修得指定课程并获取学分是获得资格的主要方式之一。为此,日本约有300所大学开设学艺员资格获取的课程[35],其中文化财相关的课程多为学艺员资格取得的选修课程,这有助于文化财学科的学生获得学艺员资格。但即便获得学艺员资格,也绝非意味着轻易能够进入博物馆等机构工作。

正在推行的考古调查士资格认定是由加入其中的大学和研究机构共同成立联合机构,统一进行申请者的资格审查,并对合格者进行资格授予。这一民间的资格认定中,七大基本学习科目群就包括文化财科学的运用科目群,具体包括埋藏文化财的产地推定、年代测定、理化分析、地下探测、环境复原、GIS、保存科学和修复技术等课程[36]。目前加盟的大学共有北海道大学、金泽大学、国学院大学、早稻田大学等14所,原则上可以设立学生课程和社会人(在职人员)课程两套体系,目前仅有早稻田大学设立有后者。

四、日本文化财保存行业和学科发展的外部支持

作为面向实践的日本文化财保存行业,需要依靠国际、国家、地方、企业、社会团体和个人等的大力支持。同时作为人类共同财富的文化财,需要跨越学科和国际的深入交流与合作。文化财保存行业和学科发展需要各种外部力量的广泛支持。

(一)广泛的社会和学术认同

日本文化财保存首先在文化财行业内发端,其长足发展则需要广泛的社会认同和学术认同。日本于1970年建立了以市民为中心的全国性团体——文化财保存全国协议会,以推进全社会共同参与的文化财保护、学习和合理利用等[37],目前已形成较大社会影响力。文化财保存中“保存科学”这一术语被日本公众广泛了解是因为1970年代高松冢古坟的发掘和保护,持续的报导、公众的关注对于吸引更多人加入文化财保存行业、获得更多的政策和资金支持,以及进一步扩大文化财保存的影响力等有着重要的推动作用。

文化财保存学具有学科交叉、面向前沿、以实践为导向等特征,使得课程体系建设、师资力量来源、重大课题研究等表现出需要本学科以外的其他学科、研究所、博物馆等机构和人员的大力支持,因此多方联合是文化财保存发展的必然路径。日本文化财学还直接渗入到其他学科中,例如奈良教育大学教育学部设立文化遗产教育,吉备国际大学社会学部设立文化财修复国际协力等,这将为文化财行业培养出具有特定专业基础的人才。

(二)打破学科和国界壁垒

文化财保存学具有较强的学科交叉的特色,现有的学科设置主要隶属于人文科学中的史学和大类中的艺术等,体现出了传统文化与文化财保存的内在联系,而大量专任教师和科研人员具有自然科学背景,体现出了科学技术对于文化财研究与保护的重要性,以及文化财自身魅力对于自然科学领域学者的吸引。通过广泛的社会宣传、校内的充分融合,文化财保存学学科设置的偏差在一定程度上得到了消解。除少量师资力量雄厚的高校单独设立文化财保存学外,许多学校通过校内合作、校际合作、与科研院所合作等方式培养学生。

文化财保存学在保护理念、技术和实践,以及人才培养上应该跨越国界的壁垒。在保护技术方面,东西方就壁画保护这一问题就开展了广泛的交流和学习;在保护实践方面,日本上智大学、早稻田大学等开展了多年的吴哥窟保护行动;在人才培养方面,东京艺术大学文化财保存学专业、东京文化财研究所和奈良文化财研究所等展开了广泛的人员交流;而最重要的是保护理念的国际交流,日本等亚洲国家亟须凝练出适合于东方的文化财保护理念,并在世界范围内宣传并得到认可。

五、结语

文化财保存学是一门需求导向极强的学科,需要各行各业的共同参与。对日本文化财保存行业和学科建设的梳理可见,日本有着学科设置多为人文社会科学和艺术学、专任教师岗位有限、保护理念缓慢摸索等特点,但现有的运行体系能在一定程度上缓解上述特点中潜藏的问题,并为中国的文化遗产保护提供一定的借鉴,如高校与科研院所的深度合作、国际化人才的培养、文化财防灾的高度重视、对亚洲文化财保护理念的思考等。不同的自然环境和社会环境会产生具有差异的保护策略和教育体系,文化财保存学的持续发展需要不断完善的理念指导、日益健全的制度保障、多学科交叉的人才培养、来自社会和学术的广泛认同,以及国际的交流合作等共同支撑。

[基金项目:中央高校基本科研业务费专项基金“文化遗产领域科技创新战略研究(FRF-BR-20-03C)”]

(致谢:感谢北京科技大学科技史与文化遗产研究院郭宏教授、中国文化遗产研究院周怡杉博士、北京大学考古文博学院俞莉娜博士等的帮助)

参考文献:

[1][9] UNESCO WHC. Nara Document on Authenticity[DB/OL].

(1994-11-21) [2024-08-31]. https://whc.unesco.org/archive/nara94.

htm.

[2][3][4] 泽田正昭,杜晓帆. 日本文物保护事业百年史[J]. 文博,2000

(6):74–80.

[5] 武发思,朱非清,汪万福,等. 日本高松冢古坟微生物病害及其防

治研究概述[J]. 文物保护与考古科学,2019,31(3):26–35.

[6] 高妻洋成. 文化財防災の現状と課題[J]. 文化財の虫菌害,2020

(80):3–10.

[7] 文化庁.選定保存技術[DB/OL]. [2024-08-31]. https://www.bunka.

go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/hozongijutsu/.

[8] UNESCO Intangible Cultural Heritage. Traditional skills,

techniques and knowledge for the conservation and transmission of

wooden architecture in Japan. [DB/OL]. (2020-12-15) [2024-08-31].

https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-skills-techniques-andknowledge-

for-the-conservation-and-transmission-of-woodenarchitecture-

in-japan-01618.

[10] Agency for Cultural Affairs, Government of Japan. Nara +

20: On Heritage Practices, Cultural Values, and the Concept of

Authenticity[DB/OL]. (2014-10-22/24) [2024-08-31]. https://www.

bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/isanbukai/sekaitokubetsu/3_03/

pdf/shiryo_1.pdf.

[11] 文部科学省. 学科系統分類表[DB/OL]. [2024–08–31]. https://

www.mext.go.jp/content/20241001-mxt_chousa01-000034363_18.pdf.

[12] 日本文化財保存修復学会.文化財に関連した講座のある教育機関

[DB/OL].(2024–08–31)https://jsccp.or.jp/link/list_education.html.

[13] 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程[DB/OL]. [2024–08–

31]. https://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/c6b4244fb

640264ef6e3070a4550bb56.pdf.

[14] 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程[DB/OL]. [2024–

08–31]. https://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/5feaea

474d99c03c2584b17a5bc16a17.pdf.

[15] 東京藝術大学保存科学研究室[DB/OL]. [2024–08–31]. https://

hozonkagaku.geidai.ac.jp/index.html.

[16] 奈良大学文化財学科[DB/OL]. [2024–08–31]. https://www.

nara-u.ac.jp/faculty/cultural/.

[17] 金泽大学中国文明起源事務局[DB/OL]. [2024–08–31]. https://

chugokubunmei.jp/.

[18] 東京大学文化資源学研究室[DB/OL]. [2024–08–31]. https://

www.l.u-tokyo.ac.jp/laboratory/database/29.html.

[19] 東北大学文化財科学專攻分野[DB/OL]. [2024–08–31]. https://

www2.sal.tohoku.ac.jp/archa/bunkazai.htm.

[20] 東京文化財研究所保存科学研究センター[DB/OL]. [2024–08–

31]. https://www.tobunken.go.jp/ccr/index.html.

[21] 文化財建造物保存技術協会[DB/OL]. [2024–08–31]. https://

www.bunkenkyo.or.jp/index.html.

[22] 大学共同利用機関法人人間文化研究機構[DB/OL]. [2024–08–

31]. https://www.nihu.jp/ja/about/corporation#.

[23] 国立歴史民俗博物館[DB/OL]. [2024–08–31]. https://www.

rekihaku.ac.jp/research/.

[24] 日本文化財保存修復学会[DB/OL]. [2024–08–31]. https://jsccp.

or.jp/index.html.

[25] 日本文化財科学会[DB/OL]. [2024–08–31]. https://www.jssscp.

org/index.php.

[26] 中国文物保护技术协会. 东亚文化遗产保护学会[DB/OL]. [2024–08–

31]. http://www.cactch.org.cn/soptionsDetails.html?contentId=20amp;id=23.

[27] 東京文化財研究所保存科学研究センター.保存科学[DB/OL].

[2024-08-31]. https://www.tobunken.go.jp/ccr/pub/cosery_s/consery_

s.html.

[28] 日本文化財科学会.文化財科学[DB/OL]. [2024-08-31]. https://

www.jssscp.org/index.php/2011–02–25–21–29–14/2011–02–25–21–

29–15.

[29] 日本文化財保存修復学会.文化財保存修復学会誌(古文化財之科

学)[DB/OL]. [2024–08–31]. https://jsccp.or.jp/journal/journal_61.

html.

[30] 科学技術·学術審議会学術分科会, 科学研究費補助金審査部会.

科学研究費助成事業「審査区分表」[DB/OL].(2022–03–09)[2024–

08–31]. https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_kiban_2024_

g_2307/review_section_table.pdf.

[31] 日本学術振興会.科学研究費助成事業[DB/OL]. [2024–08–31].

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/01_shumoku/index.

html.

[32] KAKEN.文化財保存[DB/OL]. [2024–08–31]. https://kaken.nii.

ac.jp/ja/search/?kw=%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E4

%BF%9D%E5%AD%98.

[33] 文化財建造物保存技術協会. 主任技術者[DB/OL]. [2024–08–

31]. https://www.bunkenkyo.or.jp/repair/effort/post-25.html.

[34] 文化庁. 文化財建造物修理主任技術者講習会[DB/OL]. [2024–

08–31]. https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/94047901.html.

[35] 于晖,刘阳. 日本学艺员培养课程体系:历史回顾与现状分析[J].

中国博物馆,2024(4):125–132.

[36] 考古調査士資格認定機構[DB/OL].[2024–08–31]. https://jabar.

jp/shikaku/kamoku.html.

[37] 文化財保存全国協議会[DB/OL].[2024–08–31]. http://

bunzenkyou.jp/.

(责任编辑:刘瑛楠)