师恩永驻

2023年12月19日, 传来我的启蒙恩师二胡艺术家聂靖宇先生逝世的消息, 由于当时我身在国外没能赶回来为聂老师送行, 这成为我终身的遗憾。我无限怀念敬爱的聂靖宇老师,怀念和他在一起的日子, 历历往事一桩桩、一件件犹如昨天,从朦胧到清晰,显现在我的脑际。

我和聂靖宇老师相识于1955年, 那时他正在中央音乐学院管弦系本科毕业班就读, 记得同时在读的还有包玉山(单簧管)、邝宇忠(琵琶)、郑宝恒(扬琴)、郑会勤(小提琴)、陈园(大提琴)、伊鸿书(古琴)和姜夔(视唱练耳)等人。当时我和鲍元凯、刘培彦、郭淑贤、黄日昇和董金池等十几个同学是中央音乐学院业余音乐附小的学生, 我因为考试时吹的竹笛,所以被分配学习单簧管。那时中央音乐学院坐落于天津河东区十一经路5 号,我们在校园里篮球场旁边的一排小琴房里上专业课,聂靖宇老师的琴房也在那里。我每次去上单簧管课时都会被聂靖宇老师那悠扬的二胡声所吸引,因此常常倚靠着琴房的门框听他拉琴。1956 年中央音乐学院附中成立, 我顺利地进入了附中求学。因在入学体检时我被查出患有轻微的鼻膜炎,考虑到这对学习单簧管有所不利, 当时小提琴专业的王治隆老师就建议我改学小提琴, 而我因为对聂靖宇老师那优美的二胡声音的记忆太深刻、太强烈了,所以执意要跟聂老师学习二胡。于是我成为他门下的第一批学生,并从此与聂老师结下了半个多世纪的不解之缘,二胡也就成为了我终身的职业和艺术生命的伴侣。

1929年,聂靖宇出生于辽宁省沈阳市,1951年考入当时在天津的中央音乐学院管弦系民乐组学习二胡专业。他先后师从陈振铎教授和蒋风之教授, 是现当代民族音乐先驱者刘天华先生的第三代嫡传传人。与此同时,他也是师从蓝玉崧教授的第一个二胡专业学生, 其间还师从张洪岛教授学习小提琴副科,1956年以优异的成绩毕业后留校任教。

作为新中国培养的第一代民族器乐专业的教师,聂靖宇老师对二胡的专业教学进行了细致的梳理和深刻的思考。秉承着刘天华先生提出的“传承发展中国音乐、与世界音乐并驾齐驱” 的学术思想,积极实践、认真钻研,积累了丰富的教学经验。1950年代, 聂靖宇老师便率先提出了二胡专业教学规范化、系统化和科学化的框架与构思。比如,持弓以及运弓的规范性训练;弓段的划分与训练;弓压与弓速的相互作用所导致的声音变化,左手的持琴姿势(特别是大拇指与其他按音手指的对应关系);按音的手型与动作;揉弦的种类与方式;滑音的风格语言等技术规范与训练要求,并且将这些研究成果运用于二胡专业的教学过程之中,取得了很好的教学成果。不仅如此,在深入研究和学习传统的基础上,聂靖宇老师坚持“一手伸向民间、一手伸向西洋”的学术理念,大胆借鉴西洋乐器的训练模式和成功的经验,从根本上改变了二胡教学的随意性;开拓性地把西洋乐曲引进和运用于二胡教材之中,不仅提高与完善了二胡的演奏技术,而且大大地丰富与拓宽了二胡的音乐表现力。21世纪的今天,二胡的演奏技术似乎已经是“无所不能”,当我们回眸聂靖宇老师半个多世纪以前的学术思考与教学实践,其所具有的学术前瞻性和历史推动性对当代二胡的发展是何等之深远、何等之重要!

作为中央音乐学院附中民乐学科的奠基人,聂靖宇老师自1956 年留校任教后便开始了民乐学科的筹备、创立与建设的工作。由于中央音乐学院附中当时只有他一个民乐教师,所以在担任二胡主科教学的同时, 还承担着学科主任所有的行政工作。从购买乐器、定制乐器盒套、购置谱台到为不同专业的学生寻找教师;从招生工作、日常管理、教学研究到学生专业思想教育等,事无巨细,任劳任怨,如此这般地为民乐学科的建设辛劳多年。比如,当时中央音乐学院的专业师资非常缺乏,教师大多聘请于民间或乐社。聂靖宇老师为竹笛专业的曾永清同学的主科学习,不辞辛劳地深入到河北农村去寻找与聘请民间艺人,后来又想方设法地聘请昆曲大家傅雪漪先生为曾永清教授昆笛。又如,因当时没有制作古筝的乐器作坊,古筝专业庞宇同学的主科学习急需乐器。聂老师便与北京、天津的各个典当行进行联系并预约,只要有人来典卖古筝,就立即通知他去购买,不久后他竟然从一家典当行买到了一架13弦的日本筝,肩扛着古筝骑着自行车,将古筝运到学校,经修复改造后交给庞宇同学使用。如今的中央音乐学院附中名扬天下,俨然成为了无数热爱民乐的孩子向往的音乐摇篮。聂靖宇老师这一块小小的奠基石支撑起的却是一座培育民乐人才的大厦!

80年代后, 聂靖宇老师担任民乐系拉弦教研室主任,直至退休,其间他过问每一个二胡学生的专业学习,并在每一次考试后组织教学研究,为二胡专业的教学呕心沥血、为拉弦教研室的建设立下了汗马功劳。作为一位德高望重的老教授,聂靖宇老师用最朴实无华的行动,将无私奉献和对教育事业的无限热爱深深烙印在每一位学生的心中。他在教育和艺术传承方面倾注了全部的心血和热情,学生们在他的悉心教导下不仅学会了演奏,更懂得了通过音乐表达感情和感悟人生。

作为我的二胡道路上的启蒙老师,聂靖宇先生对我一生的影响是非常深远的。他的治学作风非常严谨,对工作也怀有极大的热忱。记得每次上课从持琴、持弓到每一个弓指法都不厌其烦地严格要求,直到我做得正确并达到他满意了为止。我们那时学习的教材只有刘天华的10首独奏曲和47首基本练习曲等少数教材,为了满足教学和我们日益进步的需求,聂老师编写了许多教材,并刻写蜡版、油印教材。他编著的教材《窗蝇》《红麦子》《梦幻曲》等,填补了当时二胡教材的空缺,满足了我们学习的需求, 这些宝贵的教材至今我还一直珍藏着。

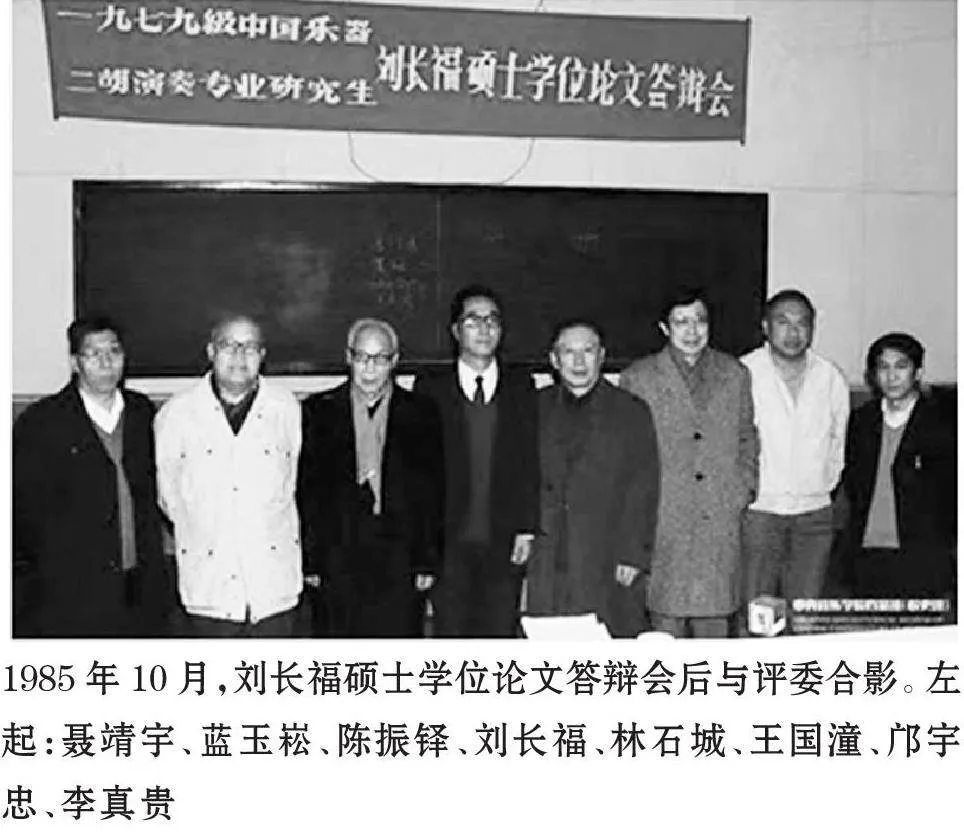

聂靖宇先生也是我研究生毕业音乐会和毕业论文答辩的评委,他对我在内蒙古十年工作所取得的演奏体验、学术观点和研究成果给予了极大的鼓励,令我终生难忘!

聂靖宇老师是一位成果丰硕、成绩斐然的二胡教育家,多年来他培养了很多优秀的二胡专业教师和演奏家。其中,赵砚臣、蒋青、孙奉中、刘长福、张强、黄安源、蒋才如、温锡江、杨光熊、张永智、马向华、刘炬、黄晨达、严红、韩华奇等都是二胡界的佼佼者,几十年来他们作为中央音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院、国防大学军事文化学院(原解放军艺术学院)、香港中乐团、北京电影乐团、中国煤矿文工团、四川省军区战旗歌舞团以及新加坡南洋艺术学院等单位的骨干力量,从历史进程的深部推动了二胡音乐艺术的传承发展。

聂靖宇老师是一位在二胡教学理论和学术领域都具有独到见地的名师。在重视基础教育、强调循序渐进与因材施教的教学原则的同时,他提倡多元发展、博采众长,推广新风格、新技法,鼓励个性发展,探索新的教学理念。他认为二胡专业教学首先应该将科学的演奏方法与民族音乐的艺术风格相结合,在中国传统音乐思维和现代音乐思维之间寻求结合点。在继承传统的基础上建立多元教学理念,将刘天华、阿炳、孙文明、蒋风之、刘文金等作品作为教学的重要内容。他在教学中倾注了全部的精力和时间,坚持以高标准和优化教学的思维培养德才兼备的二胡艺术的人才。我们从他撰写的论文中可见一斑,如《二胡专业教学中的因材施教——保护和发展学生的个性问题》《论蒋风之先生的二胡教学艺术》《二胡教学的几项原则》《广东音乐的演奏特点》等。从学生的个性培养、二胡教学的基本原则到对蒋风之先生的演奏和教学艺术诸方面,对二胡的教学和演奏艺术做了详尽的阐述和剖析,从而成为二胡理论研究的重要成果。

聂靖宇老师为人谦和厚道, 工作积极勤奋。1983年研究生毕业留校后, 我与聂老师从最初的师生成为了同事,由此,我亲身感受到了他那认真负责的教学作风、一丝不苟的教学态度和无私奉献的教育责任感。当我做了教师之后,他经常跟我说:“作为教师要认真研究和掌握每一个学生的心理。一个合格的教师除了本身的专业技能之外,还要认真学习和掌握一定的心理学知识, 因为在教学的过程中心理的因素占据了主导的地位。”要发现所谓“条件不太好”和“天赋一般”的学生内心深处对音乐的感悟能力和在音乐方面的潜能, 激励和唤醒他们的创造力。他对因材施教也有自己独到的理解, 他经常对我说:“每一个学生都有自己的个性和特点,要尊重他们的个性、发挥好他们的特点才是艺术本身所需要的, 不能像复印机那般机械地进行教学和培养学生,那样会毁了人才、毁了艺术。”

聂靖宇老师常常说:“每个人都有自己的历史使命,作为教师,我们完成了我们这一代的使命,就交给下一代人,让他们继续去做。”是的,文化的血脉、艺术的生命就是这样默默传承的。君不见,刘天华、阿炳、蒋风之、陈振铎、蓝玉崧、聂靖宇……几代人润物无声的师承与递续,二胡事业方才焕发出传统的力量、迸发出时代的风采。在多年的教学过程中我一直不断地思忖着, 作为教师,我虽然不能把握学生生理意义上的生命质量,但是我们的教学之道(学术的、精神的)却可以给予学生艺术生命的质量以重要的影响。怀念老师,纪念老师,其根本在于真诚地向我们的老师学习,学习他们的教师品质、专业精神和艺术理想,以他们为楷模,做一名好老师。

刘长福 中央音乐学院教授

(责任编辑 荣英涛)