群山峻岭鹧鸪飞 百年幽兰吐芬芳

2024年, 适逢中国民族音乐界的杰出前辈,笛子演奏家、作曲家及教育家赵松庭先生100周年诞辰之际。在浙江杭州、东阳,北京以及香港、台湾等地区, 音乐界同仁与竹笛艺术爱好者举办了一系列纪念活动。赵松庭先生堪称中国20世纪笛艺术的重要奠基人之一, 是引领中国笛乐向专业化方向发展的先驱者。作为先生的嫡传弟子,在先生百年诞辰的庄严时刻, 我深切缅怀先生的悉心栽培与再造之恩。往昔种种,皆铭记于心,历历在目。

一

1924年, 先生诞生于一户家境殷实的官宦家庭。据传,受其父辈之影响,自幼酷爱吹奏笛子,其父亦为其启蒙之师。先生自幼便展现出卓越的天赋,尤其在笛艺方面更是非同凡响。九岁时,就在家乡婺剧戏班子里业余担任伴奏。起初,家人仅视其为孩童游戏,未予重视,未曾料到,笛子竟成为先生毕生魂牵梦萦之追求。及至成年,他遵循父亲意愿,考入上海法学院。彼时,这无疑被视为通往精英阶层的荣耀之路。然而,他在法学院仅就读两年,便毅然辍学,放弃了世人眼中的大好前程。他选择弃法从军,投考中国人民解放军第二十一军,成为了一名文艺兵。此段经历,系笔者通过百度查询得知。尽管词条表述平淡,但不难想象,当年他这一惊世骇俗之举, 必定在其官宦家庭中引起了轩然大波。其女回忆称,数十年来,故乡的父老乡亲仍时常提及先生当年在东阳城所引起的轰动。

先生1949年参军, 随后又奔赴抗美援朝战场。在朝鲜期间, 先生有幸结识了北派笛乐大师刘管乐, 并得其亲传, 整整两周在一起研习北派笛乐。其间,他学习了刘先生的代表作品《买菜》《荫中鸟》与《和平鸽》,由此深刻体悟到北派笛乐的精髓所在。此番经历,对先生而言至关重要,成为赵派笛乐风格形成的关键因素。此后, 先生正是借鉴了北派独特的表现技法, 创作出了他的成名作《早晨》。

1956年,老师与马连良、黄虹、周小燕、傅聪等文化名人一起受邀去总理家做客。席间,他演奏了自创笛曲《早晨》,技惊四座,总理也拍手称好,当即就指定他代表中国青年代表团去西欧演出。这首曲子的灵感来源于先生奔赴抗美援朝战场的真实亲身经历,作为赵派笛乐的开篇之作,不仅对他本人有特殊的意义, 对竹笛艺术而言更是融南北技法于一曲的划时代作品。

1957年, 他从莫斯科参加世界青年联欢节载誉归来,却冠以“笛子指挥党”莫名又奇葩的罪名,继而划为“右派”。自此,赵松庭先生经历了近二十年的不公正对待, 从舞台上销声匿迹了。然而20年后,他厚积薄发,异军突起,一批高品质、高水准的笛曲相继问世。可想而知,这20年间他并没有消沉,而是坚守在尺长天地间,不断地耕耘。

回顾赵老师一生, 他的生活阅历极其丰富,做过农民、炊事员、守门人、舞台美工、教师。“文革”期间,曾屡次被划为“右派”,送往“牛棚”改造,但命运的挫折并没有将先生打倒。他经历过新旧社会洗涤,尝尽人间悲苦。如果说,当年从艺吹笛因为少年气盛,一时兴起,那么在后来的漫长艰难的笛艺生涯中,则彰显了他不改初心,不移其志,一生坚守笛艺的高尚风骨。

先生是集科研、乐器创新、音乐创作、艺术教育四位一体的开宗立派式的大家,用毕生心血将中国竹笛艺术发展推向了一个全新的高度。

二

赵先生首创了横笛频率计算的理论和方法。与其弟赵松龄先生(中国声学专家、物理教育家,同济大学教授、博士生导师)一同研发,解决了竹笛制作的许多重要问题。先生在文章《横笛的频率计算与应用》中这样说道:“横笛的频率计算比较复杂,在生产实践中,主要采用经验方法,这种方法很实用,我们不能因理论上没有得到解决而否认这种实践中产生的方法。相反,我们的态度是重视这种实践经验,去学习它、研究它,同时结合声学原理使它提高到理论上来。进而再把这种理论付诸实践,受实践的考验,发现问题,再行修改,以求进一步的完善。”横笛频率的重要性由此可见一斑。他率先提出将横笛看作是“开管”乐器,这对横笛频率的计算至关重要。

先生认为,影响横笛频率的因素有很多,其中最首要的是确定一个标准频率。“目前,国际上采用平均律,a1为440Hz。中国笛子是否采用平均律是一个值得探讨的问题。为了计算方便,有一个统一的标准,我们在这里也采用平均律和a1(440Hz)的标准。”在以a1(440Hz)的基础上分别计算一个八度之内各音的有效管长。除此之外,另一重要因素是温度。“由于温度是一个极不稳定的因素,因此它在很大程度内妨碍了乐器(特别是管乐器)的频率的稳定性。”先生在《温度与乐器音准问题》中详细地论述了温度对不同乐器的影响, 对于同一支横笛, 冬天音频变低夏天音频变高的物理现象。老师说,物理声学告诉我们:温度改变了声音传播的速度, 而声音传播的速度改变了频率的高低,这才是横笛冬天变低夏天变高的根本原因。最后得出这样的规律,即:管内平均温度≈气温+1/3(36℃-气温)。

这些科学成果不仅在理论上为竹笛的形制创新提供了依据,也在实践中推动了竹笛制作工艺的进步,使得竹笛在音域、音色、音准等方面得到了显著的提升。先生的这些贡献无疑在竹笛艺术发展史上占有重要地位。

在横笛的形制方面,老师以科学的物理知识为理论指导,结合自身多年的实际演奏经验,研制出了诸多笛子形制,包括排笛、弯管笛和同管双笛。

排笛的制作是为了弥补单个的笛子不能快速切换转调这一短板,形制较为简单,即:将作品中所用到不同调的竹笛捆扎在一起, 以便快速切换,从而改变了竹笛在一首曲子中只能一个调吹到底的单一,同时也能够使其音域得到拓宽。“机动灵活,可以根据乐曲需要更换笛子,解决很多单根竹笛不能解决的问题。”如图一所示:上采用曲笛、邦笛、高音笛分别吹奏,从低音到高音,再从高音到低音,颇具变化。受先生的启发,我的《水乡船歌》也是用排笛演奏,音乐更加生动有趣,丰富多彩。

弯管笛,顾名思义,就是笛子有个弯头,形似拐杖。声音受笛子长度和弯度影响,音质就趋于缓慢低沉。

虽然西洋长笛早有弯管, 但在赵老师研发乐器的那个年代,国内与国外的资讯并不通畅。先生为进一步探索竹笛的音域可能性, 早在五十多年前,就已经着手研制弯管笛,而就是这个拐弯,成了最大难点。因为竹子坚硬,拐弯在制作时笛子就遭遇第一次伤害, 演奏者在吹奏时产生的气流再次冲击笛子管壁,拐弯处的笛壁会裂开。那时候有个帮手叫徐建萍,他17岁时跟赵老师认识。刚开始做的时候虽然弯管笛质量没那么好, 跟现在不可同日而语, 但是弯管笛的出现打破了传统竹笛只有高音的局限,填补了竹笛低音区的空白。这些年来我们也陆续做了很多改革, 但效果总是不尽如人意,最后还是借助现代数字3D打印技术攻下了难关,现在的弯管笛声音出来了。

赵老师发明的弯管笛在那时候始终没有作品。他说一种新的乐器一定要有新的作品, 因此他把一个愿望交给了我。2016年,我第一次用弯管笛在正规剧场试演了《醉苍穹》。此后,乐器又经过多次演奏与不断改进,在制笛大师傅共同努力下,终于在2024年纪念老师百年诞辰之际, 我携侄子孙女在杭州剧院举办的祖孙三代笛子音乐会上正式登台亮相。当晚吹奏的是我为弯管笛创作的另一首曲目《雷峰塔遐想》。音乐会反响很好,弯管笛大获成功。为此笛,我花费了近二十年时间。在老师的百年华诞之际, 我想对您说, 我没有辜负您的期望,交出了一份完美的答卷!

我们知道, 低音笛的管身比普通竹笛要长,致使音区向下延伸, 从而让演奏者的手伸得过远,很不方便,影响低音笛的使用效果。弯管低音笛是把吹孔和按音孔之间的一段管身制成U字形拐弯,以缩短吹孔和按音孔之间的距离,方便演奏。弯管笛的管长约1.15米,直径3.5厘米,多用紫竹、斑竹制作。拐弯部分是用一段段的短竹管连接而成,做工严谨,缝合细致精准。笛身拐弯后,弯管低音笛比曲笛低八度,由于内径大,竹管长,演奏上有一定难度。弯管低音笛的音色, 低音区浑厚浓实,中音区柔和,高音区圆润,定调多为D调或C 调,C调的音域为G-a1,音域为二个八度还多。

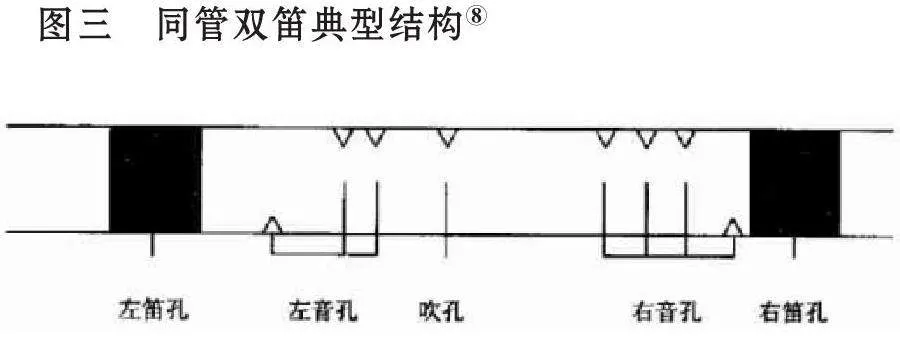

“同管双笛是一种类似于横笛的民族乐器。它在华夏文明的孕育下,借了‘百花齐放,推陈出新’的东风,引入近代科学技术的成果,得到了脱胎换骨的革新。现正以崭新的风貌在舞台上亮相,奏响了迎接中华文艺复兴的旋律。”与传统横笛相比,这种形制的笛子具有独特的构造特征:其吹孔位于笛管的中段,且管内无隔板;在吹孔的左右两侧均设有音孔。演奏时,演奏者的两手手背向外,以特定的指法进行演奏, 展现出极高的表现力。此外,该乐器的指法和泛音技巧极为复杂, 变化多端,为音乐学研究提供了丰富的探索空间。

图三为同管双笛的结构,在演奏该乐器的过程中,演奏者通过吹入吹孔的气流,根据乐曲所表达的情感变化, 控制节奏的快慢变化。与此同时,演奏者的手指在左右两侧音孔上进行上下掀动,动作犹如雁群在领头雁的带领下振翅高飞。从乐器的结构和音色分析, 该乐器与古代宫廷乐器“篪”有着密切的联系, 因此, 老师也将其称为“雁飞篪”“雁飞笛”。我所创作的《吹篪怀古》就是专为同管双笛量身定制的。

老师将敦煌壁画中的“飞雁笛”,也就是两千年前的古笛“雁飞篪”,成功地搬上了21世纪的现代舞台,这一举措不仅体现了他在中华古文化研究上的独树一帜,而且通过艺术实践,更直观、更生动地向世界展现了中华文化的灿烂悠久。与考古学家和历史学家们通过勘察、发掘古文化后的著书立传等学术研究相比,老师以艺术形式让更多人真切感受到中华文化的魅力。这种创新使得古老的乐器在当代获得新生,彰显了他在传承与创新中华古文化方面的重要贡献。

三

除了乐器形制的革新之外, 老师还开创了一系列新的横笛演奏技巧, 极大地丰富了横笛的艺术表现力。如:他巧妙地将唢呐的循环换气技巧融入横笛演奏中,使得演奏者能够不间断地吹奏,仿佛一口气就能完成整首曲目。这种技巧不仅让听众享受到行云流水般流畅的音乐体验, 还赋予了演奏者一种仿佛拥有超凡能力的神奇感受。此外,他还首次引入了多指颤音等前所未有的演奏技法,这种颤音能够惟妙惟肖地模拟自然界的声音,如鸟鸣、风声等,极大地丰富了横笛的音色。这种技法要求演奏者具备高度的手指独立性和协调性,以及对气流控制的精准把握,从而进一步拓宽了横笛的表现力。

循环换气技术的移植是老师对中国笛乐演奏技法方面具有代表性的贡献,在《早晨》《鹧鸪飞》《三五七》《二凡》等作品中均有采用。

作品《早晨》以南方昆曲《点绛唇》作为音乐的主题展开,生动地描绘了一个春天的早晨,太阳从东方冉冉升起,照耀着万物复苏的大地,鸟儿在树梢上欢乐地歌唱, 孩子们在森林中愉快地玩耍,一片欣欣向荣的欢乐生活情景。“在立足于南派的基础上, 巧妙地将北派梆笛的吐音、滑音、垛音、花舌、历音、飞指等演奏技巧融入乐曲中,既有南派的细腻、典雅,又有北派的粗犷、豪放,是南北派笛子技巧相结合的第一首作品,具有划时代的意义。”他首次将唢呐的循环换气法运用到作品中,使该技巧得到了较好的推广和应用。

此外,《鹧鸪飞》是老师于20世纪50年代改编创作的一首笛子独奏曲。原曲是一首湖南的民间乐曲,最早是以江南丝竹和箫独奏的形式流传。此曲是依据唐代诗人李白《越中览古》中的诗句“越王勾践破吴归,义士还家尽锦衣。宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞”编创的,是南派笛艺中最具代表性的作品。全曲由引子、慢板、快板、尾声这四部分组成。引子部分巧妙地运用颤音和虚指音,勾勒出鹧鸪鸟翱翔天际的生动画面。慢板段落则以柔和、哀婉的旋律,辅以音色和力度的对比,以及缓慢的节奏,营造出深沉的怀旧情感。这一部分充分展现了南派竹笛的演奏技巧,如颤音、叠音、赠音和打音,同时强调了气息控制的重要性,要求演奏者在强弱之间找到平衡,既不过于喧闹,也不显得空洞。快板作为慢板的变奏,通过循环换气法连续三次快速演奏, 每次速度递增, 情绪愈发激昂。乐曲的尾声以极弱的泛音结束,仿佛描绘了鹧鸪鸟冲向云霄,最终消失在暮色中的景象。

老师的这些创新不仅在当时是令人耳目一新的,而且在多年的时间锤炼中,已经成为现代横笛演奏不可或缺的一部分。他对横笛艺术的贡献是不可磨灭的。

四

先生一生中撰写了很多文章,如《中国竹笛源流》《横笛频率的计算和应用》《温度与乐器的音准问题》《笛艺问答》等,这些文章为我国竹笛艺术的发展打下了坚实的基础。在教育方面,老师提倡博采众长,鼓励学生们学习不同的风格,编写了多本竹笛教材,包括《中国竹笛教学讲义》《中国竹笛教学方法》等,这些教材对竹笛教学起到了纲领性作用,极具实用价值。同时,他在教学过程中摸索出一套严密、科学的教学体系,在教学时因材施教,发挥学生所长,为中国笛乐的传承和发展培养出了数以千计的后备力量,桃李满天下。当前中国竹笛界的佼佼者大多都是赵老师的弟子。如我本人的音色比较润泽,擅于表现江南意境的乐曲;詹永明(上海音乐学院)音色秀丽柔美,乐曲处理细腻精致,融南北之长;张维良(中国音乐学院)个性鲜明,具备良好的音乐感觉,对音乐有独特的探索和追求;王次恒(中央民族乐团)音色甜美,特别是演奏C 调曲笛以下的笛子,声音集中,收放自如;戴亚(中央音乐学院)原汁原味地传承了赵老师的遗音,演奏“浙派”笛曲非常地道,还擅长演奏高难度的乐曲;杜如松(浙江音乐学院)擅长运用他那极富弹性的手指,行云流水般地将快板一气呵成,演奏风格抑扬顿挫, 声情并茂, 更有温文儒雅的气韵;还有韩建林(昆笛传人)、吴樟华(浙江艺术职业学院)、唐俊乔(上海音乐学院)、陈悦(中国音乐学院)等等。已过世的名家也有许多是赵老师的弟子:如元修和(西安音乐学院)、曾永清(总政歌舞团、中央音乐学院)、俞逊发(上海民族乐团)等。

赵老师毕生创作了众多笛曲,这些作品宛如他人生的缩影,谱写的不仅是一条条旋律,更是他的人生情怀。从《早晨》《婺江风光》到《幽兰逢春》《鹧鸪飞》《三五七》等,它们犹如一把把开启竹笛艺术之门的“金钥匙”, 引领无数学笛者步入笛乐的瑰丽殿堂。先生将自己戏剧般的生命体验熔铸于笛乐作品中,《幽兰逢春》更是他一生的总结,彰显风骨的巅峰之作。先生在创作时,根植于我国民间的音乐文化, 深受婺剧和昆曲等民间艺术的影响,这些不仅为他的创作提供了丰富的音乐素材,也激发了他深厚的情感和创作灵感。他的音乐能让百姓听懂,能让百姓爱听,能流传千古,能生生不息。

老师并没有受过正统的音乐教育。然而,就是这样的大先生在音乐上的造诣如此深厚, 对中国竹笛音乐作出了不可灭的贡献。正是这种纯粹的不夹带功利的挚爱, 成就了赵松庭先生成为一代宗师。

先生遗训,铭记在心;先生之情,山高水长;先生之恩,没齿难忘。

蒋国基 浙江省民族管弦乐学会名誉会长,一级演员

(责任编辑 张萌)