严谨简洁 用力甚勤

2024年适逢中国近现代作曲家、音乐教育家、中国现当代作曲与作曲理论学科体系奠基人之一黄自先生诞辰120周年(1904—1938年),在这样一个值得纪念的日子,谨以本文简析黄自先生在美留学期间创作的这部作品,从中追寻他专业音乐创作的发展轨迹,探讨本文研究对象——弦乐三重奏《原创主题三部严格赋格曲》(Strict Fugue on an Original Theme in 3" Voices)——的技术技法构成以及它在黄自创作生涯中的意义、作用。期望此篇短文为构建中国作曲理论学科体系、学术体系和话语体系带来启示。

这是长期以来黄自研究中较少关注甚至可能被忽略的一部作品。根据这首作品技法构成及其反映的风格形态特征, 应创作于黄自留美学习(1924—1929)初期,具体年代不详。根据黄自在美学习的经历:1924—1926年间, 就学于欧柏林大学,主修心理学,辅修音乐,获心理学学士学位;1926—1928年转入该校音乐系学习;1928年黄自进入耶鲁大学音乐学院,师从史密兹教授,全身心投入到作曲与作曲理论学习和毕业作品的写作;1929年以管弦乐曲《怀旧》获音乐学士学位后回国。可以大致推断,这首三重奏作于1926—1929年间,是他进入专业学习阶段,研读西方作曲技法特别是进行古典主义早中期复调音乐风格模拟写作阶段的作品(风格模拟写作训练在西方近现代专业作曲教学中已获得较广泛的认同和应用)。且从中已经充分反映了他在音乐创作方面用力甚勤,展现出严谨规范的古典主义风格特质, 包括主题构成、调性布局、紧接模仿等各方面均有着严格的学术风范。可以想见,在美学习阶段,他主要面对的是包括浪漫主义、印象主义、新古典主义等各种风格流派、写作技法的影响浸润。而从他流传于后世、彪炳史册的毕业作品管弦乐曲《怀旧》来看,黄自的创作意趣、审美取向乃至技法构成,更倾向于古典- 浪漫主义!

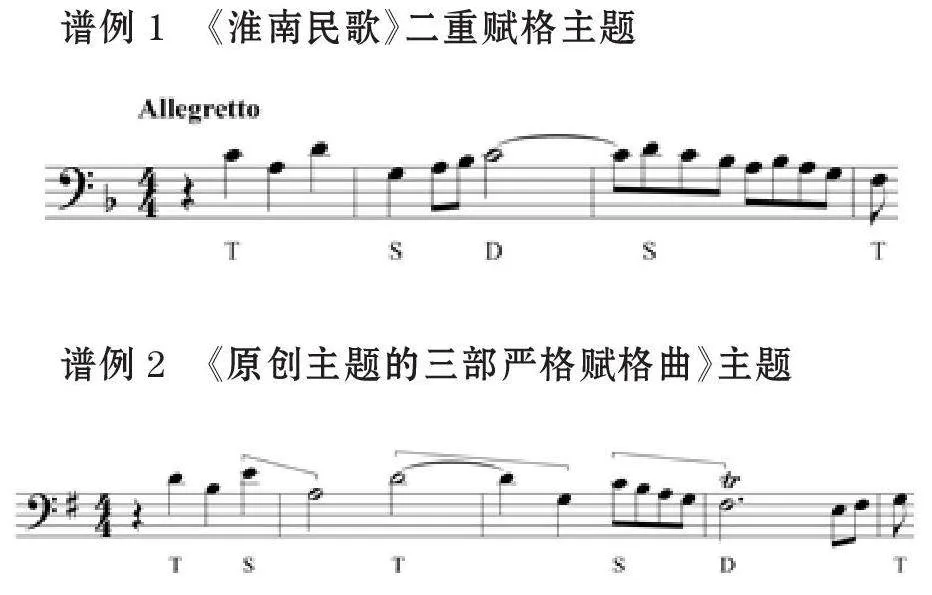

特别要指出的是,这首赋格曲虽为习作,在对位织体上具有巴赫复调音乐作品风格模拟的痕迹,但在主题构成上仍与中国传统音乐音高组织及其运动方式有着密切联系。不难发现,黄自归国后创作的二重声乐赋格《淮南民歌》主题(见谱例1)与这首作品主题(见谱例2)的相似性、关联性。

可以说,这两首赋格曲主题主动机的五声化体现了黄自对母语文化的热爱和逐步加深的认知过程, 也反映了他深受西方音乐文化特别是古典主义音乐风格的影响、浸润。

陈铭志先生在其影响广泛、屡获殊荣的赋格专著中,对赋格曲的主题特征、结构组织、线条运动等均提出了客观严谨的规范: 个性突出、运动有序、结构简洁、乐思凝练。黄自这首赋格曲主题无疑较好体现了上述要求。当然也可窥见其中风格模拟甚至形态模拟的痕迹,我们可参见谱例3《平均律曲钢琴集(第二册)》第二十首的主题,并将其与谱例2的构成、形态等作一比较。

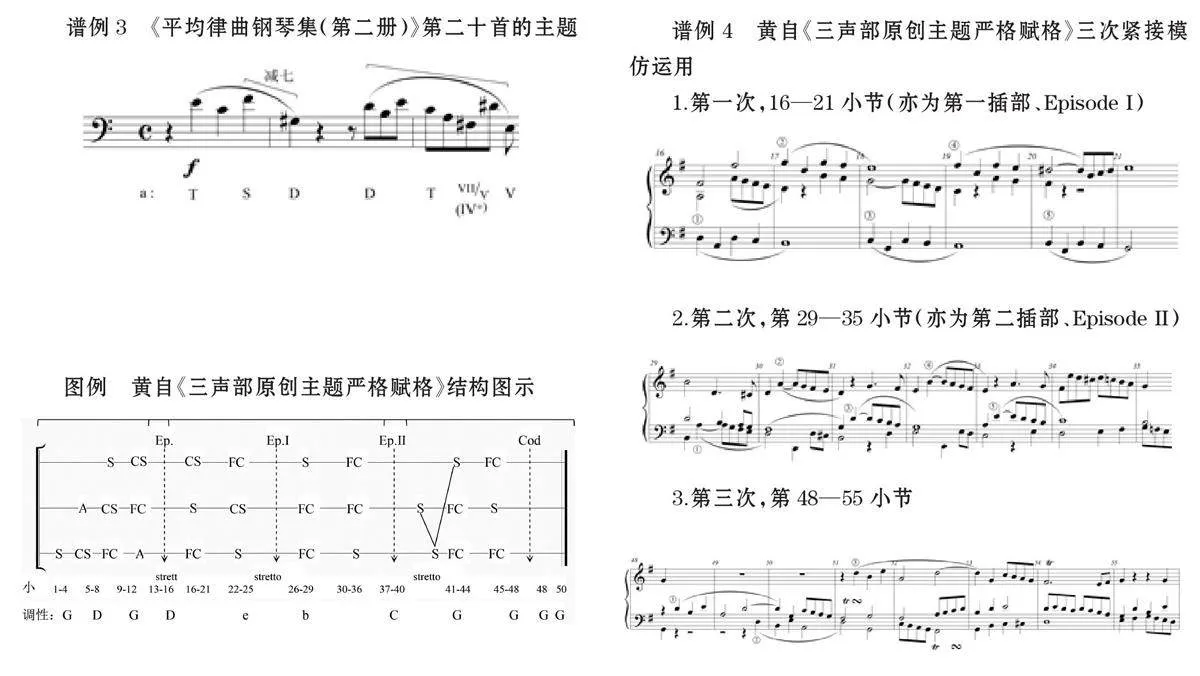

黄自这首赋格的整体结构布局(见图例),也比较明显体现出巴赫赋格作品的经典风范: 呈示部主题分别按照规范在低、中、高声部以梯形呈现后,又在低声部补充呈示一次,从而使呈示部中主属调性达到平衡。中间部结构与呈示部构成平衡状态:主题分别在关系小调及其属调(e、b)和下属调(C 大调)上出现,延伸了乐曲调域。接着,很自然地按照五度循环关系, 在G大调即主调性上出现主题,这实际上是提前再现。随即再现部主题以紧接模仿(Stretto)形态在主调性上连续出现四次,使乐曲达到高潮。而再现部中基本采用自由对题的写法,使乐曲在再现时也包含有新的音响。

还有一点须特别指出,这首赋格的三个“紧接模仿”(Stretto)段落的写作和运用在形态构成和音响效果上既规范传统,又有所创新(见谱例4)。特别是它们与第一、二“插部”(Episode1 I、II)的完美结合,令人拍案叫绝!

近年来, 有关黄自音乐创作的研究论著表明,他自1928年秋进入耶鲁大学音乐学院学习后,即按照该学院学士学位毕业作品规范要求,在认真系统研习作曲和作曲理论的基础上,将主要精力投入颇具浪漫主义风格的管弦乐序曲《怀旧》的酝酿、构思和写作中。或由此可进一步推断,这首弦乐三重奏形式的严格赋格曲创作于黄自在欧柏林大学学习的中后期,即1926—1928年间。

研读这部古典主义风格模拟作品,我们还可以窥见黄自音乐创作中有关民族化的形成发展轨迹。正如本文谱例1、2的两首赋格曲的主题形态表明,《原创主题三声部严格赋格》虽然首部动机保持着五声音阶跳进状态,但仍有着比较明显的巴赫《平均律钢琴曲集》作品的风格韵致,而归国后创作的《淮南民歌》则已展现了黄自在音乐创作民族化方面的探索和尝试。

近些年来,一些专家学者根据黄自本人言论和作品体裁形式内容所作的研究,也论证了黄自回国后创作思想的变化和升华。他曾经说:“我们现在所要的是西洋音乐好的音乐方法,而利用这些方法来研究和整理我国的旧乐和民谣,那么我们就不难产生民族化的新音乐了。”这实际上正是百年来风云激荡的中国现当代音乐所经历的必然发展过程。信手翻阅黄自1929年回国后的几部作品,特别是声乐作品——《春思曲》(1931)、《思乡》(1932)、《旗正飘飘》(1933)《点绛唇》(1934)、《卜算子》(1935)等等,从题材、体裁、风格、形式、音高组织结构等,无不体现了他的上述创作思想,真实表露出他历经认真研读、积极探索中西方音乐美学思想和创作技法等不同阶段后, 所做出的选择及在创作、教学实践中的应用。

还有一点值得关注, 黄自回国后的传世之作几乎均为声乐曲。这既与当时音乐文化需求(如抗战文化)有关,也与其家庭背景,特别是他深厚的中国传统文化修养有着密切联系。这从其声乐作品歌词的选择——多为诗、词、歌、赋——亦可窥见一斑。

这首弦乐三重奏是黄自专业音乐创作第一阶段(1924—1928)一个具有标志性的作品,表明在美经过几年较为系统的学习,他已通过风格模拟较好地掌握了古典主义前期格律性音乐作品严谨简洁的写作技术技法。而在这一阶段创作的其他几首类似风格、体裁、技法作品,如《前奏曲》(乐曲标题上标示:Subject "from Bach)、《二部创意曲》《原创主题二部严格赋格曲》《三部严格赋格》(乐曲标题标明:Subject from Halevy)等,无疑对我们的研究分析具有重要的参考价值。

通过本文的简略论述,我们似可得出一个结论性意见:《原创主题三声部严格赋格曲》及其他五首格律性作品,代表了黄自音乐创作生涯开始阶段学习、模仿写作状态。而《怀旧》则表明黄自在经历了大量的风格模仿写作练习后,已经熟练掌握了古典主义、浪漫主义乃至一些现代音乐写作手法,进入其创作的第二阶段,完成了这一部彪炳中国音乐史册的伟大作品。回国后,黄自不断问世的高水平艺术歌曲创作, 则是他顺应国内外政治、经济、文化、艺术形势而做出的必然选择,他义无反顾地进入了自己创作的第三阶段!

1939年,上海音乐公司以黄自先生遗著名义,出版了凝结着他毕生精力的复调教材《单对位法概要》。可以想见, 近百年前这首弦乐三重奏赋格曲的问世,在黄自先生后来研习、创作、教学的十余年生涯中,发挥了何等重要的作用!?

令人遗憾的是,这首对黄自各时期专业音乐创作均具有重要影响和深远意义的作品从未正式演奏、留下音响。此次,在纪念先生诞辰120周年之际,上海音乐学院作曲理论家钱仁平教授、中提琴演奏家盛利教授, 精心组织辅导管弦系陈予谦、陈烁、郑佳滢三位同学, 以严谨的学术态度认真排练、演出录制了这首作品,其意义不言自明。它必将珍传于世, 供我们和后世学习、欣赏、研究、分析,因为这是对先生不能忘却的纪念!

徐孟东 上海音乐学院教授、博士生导师

(责任编辑 张萌)