理想 使命 抱负

出类拔萃的表演艺术家——树立发展民族音乐的理想

我于1983年毕业留校任教,第二年就知道附中录取了一名很有才华的二胡学生,她叫于红梅。那时,附中和大学在一个校园里,我经常见到她,也常在学生音乐会上看到她的演出。在我眼里,于红梅是一位美丽大方、聪明睿智和极有音乐天分的女孩;而且也是一位很得宠的学生,老院长们经常安排她参加接待外宾的演出。后来,我先后担任副院长和院长,有重要的演出任务也往往会想到她。于红梅在校期间一直成绩优异,连年获得学院全优三好生奖学金、傅成贤奖学金、沈心工奖学金,直至被免试保送攻读硕士学位。记得那时,我在一号楼的楼道里遇见她,问她上研究生有什么想法,虽然稍有彷徨,但她还是坚定地说,从附中到大学,整整十年时间,自己虽一直全身心投入二胡演奏艺术,并取得了一些成绩,但总觉得还有很大的发展空间。这个空间不仅是二胡技艺的舞台呈现,更需要从中国艺术的审美特征和传统文化的精神内涵中,去追寻二胡艺术的民族精髓。成为一名出类拔萃的二胡演奏家,这是她的音乐理想。她的话使我想起了一位长者——蓝玉崧先生,于是不假思索地提出将她引荐给蓝先生。我和蓝先生是忘年交。先生不仅是著名的二胡教授和中国古代音乐史学的开拓者,曾先后担任中央音乐学院民乐系和音乐学系的主任,更是一位杰出的文化学者。他不但精通音乐,通晓历史文化,而且擅长书法篆刻,是当代中国书法界草书的代表人物。于红梅幸运地成为了蓝玉崧的弟子。虽然一年后先生意外病故,但这数百天的耳濡目染、潜移默化,已经对她后来的艺术生涯产生了重要的影响。

于红梅早年跟随苏安国学琴,苏先生帮助她奠定了二胡演奏的基本规范。在附中和大学10年期间,于红梅一直跟随张韶学习,张先生极为严谨的教学为她在演奏技能上打下了坚实的基础。研究生后期,于红梅受教于刘长福。刘教授有着丰富的舞台经验,在他的指导下于红梅的舞台表演日趋成熟。四位老师在基本规范、演奏技艺、舞台经验和艺术修养等方面给予她无私的帮助,这不仅是她走向表演艺术高峰强大的推动力,也是她日后在教学领域取得丰硕成果的内在因素。虽然时有挫折,但勤奋、刻苦、坚韧、好学使于红梅在二胡表演领域节节上升,终于成为当代二胡表演艺术的杰出代表和新时代中国民族音乐领域不可替代的重要人物。

于红梅的演出活动遍及全球数十个国家及港澳台地区,她在国内外举办的独奏音乐会超过百场。美国卡内基音乐厅、维也纳金色大厅、纽约林肯中心艾弗丽·费雪音乐厅、巴黎香榭丽舍剧院、瑞士卢塞恩音乐大厅、荷兰阿姆斯特丹音乐厅、开罗国家音乐厅等世界著名音乐厅都留下过她的演奏足迹。她曾参加中国文化美国行、中法文化年、中国文化澳新行、捷克布拉格之春音乐节、中国艺术节、北京国际音乐节、上海国际艺术节、德国音乐节、澳门艺术节等多项重大演出活动。2001年,于红梅作为唯一亚洲选手参加了在参加了美国举办的ProMusic国际比赛,最终在众多西洋乐器、声乐和中国民族乐器的表演者脱颖而出,获得了大赛最高荣誉。赛后,主办方为她在美国、法国和中国香港等地举办独奏音乐会。于红梅精心选取不同时期能够展示中国历史文化风貌和民族地域特色的经典作品。通过不同风格的作品和不同形式的演奏,向海外听众呈现二胡艺术的精粹。这次系列演出获得极大成功。当地媒体发表了热情洋溢的评论:“于红梅是越过万里长城来到我们面前的极为少有的世界级演奏家”,“她是体现中国当代音乐文化精神的杰出演奏家”。

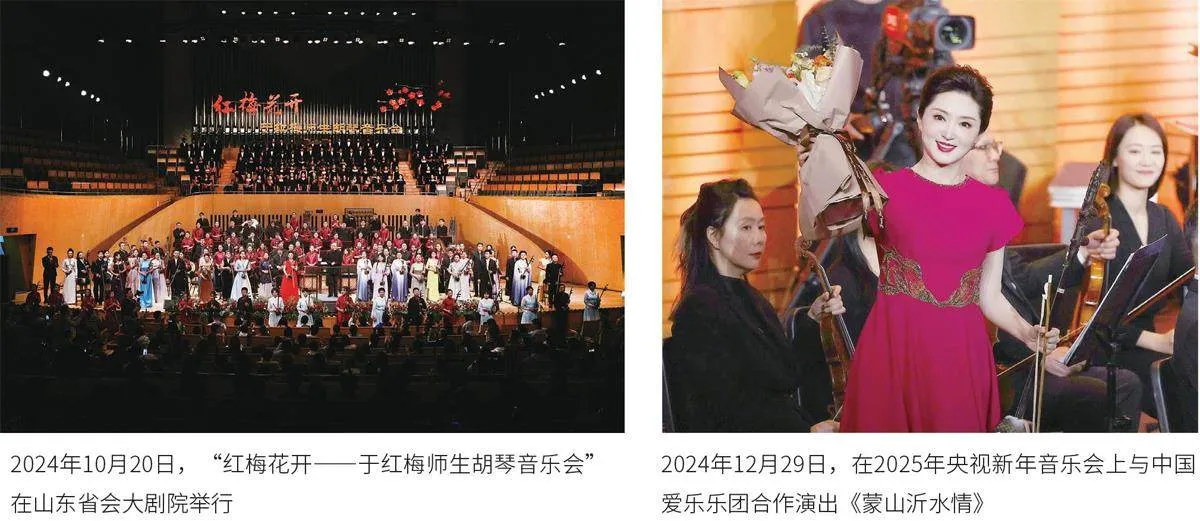

于红梅曾首演过多部当代经典二胡作品,如《追梦京华》《八阕》《天香》《西口情韵》《塞上弦鸣》《阿曼尼莎》《诗咏国魂》《墨梅》《蒙山沂水情》《清风语》等等。她把二胡艺术的理念传递给作曲家:“二胡这件乐器无论从文化内涵、审美高度、风格特质,还是技术运用和情感表达都已达到与世界任何乐器并驾齐驱的水准,作曲家可以尽情地发挥想象力和创造力为它谱曲,与演奏家携手,传承精粹,创造新声。”于红梅承袭刘天华的国乐抱负,与作曲家共同探讨二胡艺术的当代发展。她先后录制出版了16张个人演奏专辑,其中《于红梅二胡协奏曲专辑》荣获第四届中国“金唱片”奖,独奏专辑《红梅随想曲》荣获首届“全国优秀文艺音像制品奖”一等奖,专辑《迷胡》在美国“世界独立唱片大奖”评选中荣获“最佳世界民族音乐奖”。这是该项大奖创立六十多年来,第一位华人音乐家获此殊荣。于红梅创作的二胡曲《墨梅》是一首清拉独奏作品,她将多年来积累的演奏思维上升到创作思维,并力图将中国音乐的神韵贯穿其中。作品入选了国家艺术基金资助项目。2023年,为弘扬焦裕禄精神,作曲家张征创作了二胡协奏曲《清风语》,由于红梅创意并首演。她还受邀中央电视台录制《于红梅二胡独奏专场音乐会》和音乐电视片《绽开的红梅——于红梅演奏专辑》。作为演奏家,于红梅还兼任中央民族乐团客席独奏演员。鉴于于红梅在二胡表演艺术领域的成就,央广总台授予她“十大二胡演奏家”称号,中国民族管弦乐学会授予她“新绎杯”中国杰出民族器乐演奏家称号。此外,于红梅还多次参加重大国事活动演出,以及政协茶话会、春节团拜会、庆祝建党101周年交响音乐会的演出。毫无疑问,四十年的演奏生涯所取得的辉煌成就,足以说明于红梅已实现了作为演奏家的音乐理想。

杰出的音乐教育家——肩负培养民族音乐人才的使命

1994年,刚刚被保送研究生的于红梅就开始独立指导主科学生,至今已有四十年的教学经历。凭借多年积累的舞台实践,她在教学中探索、创造了许多新的理念和方法。于红梅说:“教育就是要因材施教,以人为本。每一个人都是不同的。我不希望培养出十个二十几个‘小于红梅’,而是希望培养出一个个独一无二的演奏家。”于红梅常常告诫学生:“大自然中没有完全相同的两片树叶、两枝花朵,更没有完全相同的两个人、完全一致的两颗心、两个思想,你们每一位都是这个世界上独一无二的珍宝,在音乐中应各有特色,各具其美。”她依据每个学生不同的性格特点帮助他们建立起适合自己的演奏风格,根据各自天赋和生理机能有针对性地选择曲目和练习曲,使每一位学生的演奏都能得心应手、充满自信。于红梅提醒学生,不同时期的作品之所以能够经历大浪淘沙的洗礼流传至今,成为经典之作,是因为它们能够被每一个时代的听众和演奏者所理解,并与当代人的情感和心灵产生共鸣。因此我们在演奏传统作品的时候不应该简单地表面地去模仿前人,而要在尊重传统的基础上赋予音乐新的生命力,结合当代人的审美意识和更先进的演奏技术去表演诠释,让这些作品在我们的心中获得重生,在音乐世界中获得重生。

于红梅非常看重学生品德的养成,把育人看作是教学的灵魂。她认为:“一个民乐人应当与艺术、与生活建立起一种真挚、澄澈的关系,‘真善美’既是艺术真谛,更是为人之本,只有人格日臻完善,人生境界才能得以升华。” 于红梅还认为:“教学是一项神圣的工作,是老师和学生互相关爱、互相了解、互相鼓舞、共同进步的过程。”

于红梅十分重视教学相长,她认为,教学-实践-理论创新是一个循环往复的过程,只有通过演出实践才能检验教学水平,并从中探索理论创新。反过来,教师将理论付诸教学,又在实践中得到检验并创新理论。年复一年、持之以恒,循环往复、不断提高。她的教学倡导博采众长、兼容并蓄的学风,鼓励学生向校内外其他老师请教,有时还会亲自带着他们一起向前辈学习。在于红梅教学理念中,艺术实践和社会实践是培养人才的重要环节。她努力为学生创造舞台实践机会,数十年来,举办过近百场师生或学生音乐会;还带领学生参加赈灾义演、为打工子弟小学义教等公益活动。于红梅认为,让学生“亲历舞台的无限魅力和与观众交流的美好感受,体会音乐与社会生活和人民大众的密切关系”,是音乐教育工作者的一份责任。鉴于她的学术影响,加拿大卡尔加里大学和美国巴德学院聘请于红梅为客座教授,还曾应邀在美国加州艺术学院、香港城市大学等多所音乐艺术院校讲学,为中央电视台录制了《名家教二胡》。

于红梅的教学成果令人赞叹。四十年来,她的学生共有120人次荣获国内外各种比赛奖项。其中,荣获中国音乐金钟奖、全国民族器乐教育教学成果展示活动(原文化部文华艺术院校奖)、央广总台器乐大赛(原中央电视台CCTV民族器乐大赛) 、台北市民族器乐大赛等重大赛事的金奖(最高奖)52人次。闫国威、陈艳、高白、章海玥、尚祖建、王楚婷、王梓同、李仓枭、毕友恒、周艺妮等才华出众的青年二胡演奏家,均出自于红梅的门下。她创建的学生乐团“圣风室内乐团”和“艺境民族室内乐团”在国内多项重大音乐比赛中荣获最高奖。为了提高教学质量,于红梅编订出版了三册《二胡音乐会曲集》和《二胡音阶体系》,主编出版《张韶纪念文集》,发表《二胡演奏中的力度变化》《“一枝花”的演奏法》等学术论文,为国内外二胡教学提供了优质教材和教辅资料。2019年,于红梅担任国家社科基金艺术学重大项目“新中国器乐乐种传承发展研究”首席专家,为提高我国民族器乐的研究和教学水平作出不懈的努力。鉴于她在教学工作中的突出成绩,曾被中央音乐学院授予“优秀教师”“三育人”优秀教师称号;2005年,荣获第十届霍英东教育基金“优秀青年教师奖”一等奖; 2009年获教育部“新世纪人才资助计划”;2022年荣获首届“北京市优秀研究生指导教师”称号。于红梅还曾荣获原文化部“文华杯”园丁奖,“北京市文化高层次人才培养资助”成立“中国弓弦乐于红梅名家工作室”,入选国家百千万人才工程;被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号,入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才及“国家万人计划—哲学社会科学领军人才”。

今年恰逢于红梅进校40周年和从教30周年,中央音乐学院第四届“10·15”艺术节期间,她在故乡济南举行了“红梅花开——于红梅师生音乐会”。这场具有特殊的纪念意义音乐会上,不仅每一首乐曲都记录了于红梅在中央音乐学院的成长和艺术生涯的重要阶段,参加演出的成员也都是她不同时期的学生。这一张张舞台面孔的呈现,生动呈现了于红梅作为音乐教育家充满艰辛和收获30年教学生涯。

出色的管理者和领导者——胸怀民族音乐走向世界的抱负

2012年中央音乐学院民乐系领导班子换届,于红梅高票当选系主任。这对她来说是一次挑战。有人怀疑,柔弱女子能掌好中央音乐学院民乐系的舵吗?我作为时任院长却深信不疑,因为,于红梅不仅有高规格的音乐品位,能够提升民乐系的艺术境界,而且知晓学院和民乐系的学术传统,有很好的群众基础,能够带领大家把好的传统发扬光大。当然,我更了解于红梅的事业心和敬业精神,她不仅是一位有抱负的年轻人,还有一颗坚强的心和百折不挠的毅力。于红梅不负众望,在短短的六年任期中,团结全系教职员工,把中央音乐学院民乐系的学科建设推向了新的高度,使它成为全院学术梯队最齐全、教学成果最丰硕、国际交流最频繁、社会影响最巨大的系部。于红梅除了抓好日常教学和科研工作外,重点关注三件事:艺术活动、学术交流和国际影响。2012年11月,于红梅上任第一年就创建了首届北京胡琴艺术节,2013年又创建了首届弹拨乐音乐节,时隔一年,2015年创建了首届中国民族音乐节。举办音乐节和艺术节,一方面在全国范围内推动民族音乐的发展,弘扬中国传统文化和中华美学精神;另一方面,通过展示优秀的中国传统音乐文化,提升全民的文化自信。

音乐学院表演专业的系部,往往重视日常教学和舞台实践,比较缺乏学术交流。于红梅上任以来,为了提升民乐系教学和实践的学术规格,邀请全国各地乃至海外的民乐专家,在中央音乐学院举办讲座和参加学术研讨会,极大地拓宽了师生们的学术视野和艺术眼界。

在中央音乐学院的历史上,有过多次西洋管弦乐队出访的经历。但2013年以前,我院民族管弦乐团未曾出访过,民乐的国际交流仅限于小型室内乐团和个别独奏乐器。于红梅上任以来,竭力推动中国民乐走向世界。在时任院领导的支持下,2013年7月,中央音乐学院青年民族乐团应邀赴保加利亚、马其顿、奥地利、斯洛伐克访问演出,开始了中央音乐学院民族乐团赴欧洲巡演的破冰之旅。此后学院的民族乐团又先后访问了南非、加拿大、美国、新西兰等国,承担了文化展示、学术交流等功能。大型民族乐团连续多年的出访,一方面极大地提升了中央音乐学院民族器乐教学的国际影响,另一方面,从国家文化战略的角度来看,为中国音乐走向世界做出了积极的贡献。

由于工作成绩突出,2018年1月,于红梅被教育部任命为中央音乐学院副院长。假如说民乐系主任的工作和于红梅的专业有密切联系的话,那么,副院长所承担的这些工作,对她来说大多是陌生的。于红梅是一位有大局观念的领导干部,对于面前的这些行政事务,不但丝毫没有畏难情绪,而且一步一个脚印,脚踏实地做好每一份工作。特别是国际交流和“一带一路”音乐教育联盟这两项工作,于红梅延续了民乐系的做法,把它扩大为全院性的学术活动,并在更高的层次上组织中国音乐的海外传播,和国家“一带一路”倡议的音乐推动。作为分管国际交流的副院长,于红梅积极协助俞峰院长推行中国交响乐作品的海外传播。2018年2月,中央音乐学院交响乐团在纽约林肯中心举行新作品世界首演音乐会;2019年12月,在纽约卡内基音乐厅举行中国作品交响乐音乐会;2023年8月,学院组团参加意大利克莱蒙那音乐节,演出中国当代音乐作品;2023年11月,中央音乐学院交响乐团再度赴纽约卡内基音乐厅,举行中国民族乐器与交响乐团协奏作品专场音乐会。

2017年,中央音乐学院组织创建“一带一路”音乐教育联盟。2018年,于红梅作为分管副院长,支持联盟开展“丝绸之路音乐考察、研究与创作”项目,在音乐创作和学术研究上打开了新的视域。2019年,中央音乐学院举办了第二届“一带一路”音乐教育联盟大会。与会人员包括俄罗斯、乌克兰、意大利、土耳其、匈牙利、伊朗、韩国、印度、阿根廷等36个国家和地区的音乐学院院长和音乐家,以及国内20所音乐学院院长参加。来自“一带一路”沿线国家数十位音乐家,同台演出“一带一路”多元音乐文化专场音乐会。2021年,“一带一路”音乐教育联盟年度国际交流活动以线上线下结合的方式进行,中央音乐学院连线来自俄罗斯圣彼得堡音乐学院、美国伊斯曼音乐学院、美国巴德音乐学院、瑞士日内瓦高等音乐学院、哈尔滨音乐学院、上海音乐学院、沈阳音乐学院、四川音乐学院、南京艺术学院等国内外30所音乐院校的20位院长、12位教授及20位青年作曲家,开展为期三天的音乐教育与创作的交流活动。2022年,“一带一路”音乐教育联盟年度国际交流活动延续线上线下结合的模式,成功举办“中外青年作曲家丝之路音乐对话”论坛和“丝绸之路音乐的历史钩沉”圆桌会议。

2023年9月,于红梅被教育部任命为中央音乐学院党委书记。作为学校的一把手,她在领导中央音乐学院建设和发展的工作中,牢牢把握党的教育方针,遵循十八大以来,党中央对教育和文化事业提出的一系列要求,努力为培养德智体美劳全面发展的高级音乐人才做出努力。于红梅团结带领学校全体教职员工以高质量党建引领学校高质量发展,推进党建和业务深度融合,传承红色基因,弘扬中国精神,落实立德树人根本任务,取得显著成效。尽管党务工作繁忙,于红梅仍然念念不忘中国音乐的海外传播,和国家“一带一路”倡议的音乐推动。2023年10月,她组织召开第三届“一带一路”音乐教育联盟国际大会,并把大会主题设定为“传承优秀丝路文化,构建多彩现代文明”。参会嘉宾来自三十多个国家和地区的五十多所联盟院校,包括院长、学者、青年作曲家和艺术家百余人。大会期间,主办方在北京、云南两地成功举办了丰富多彩的教学、演出和学术交流活动,用音乐把不同文化背景的艺术家们联系在一起,建立深厚的跨国情感。

早在2018年,于红梅任副院长期间,她和院领导班子共同努力,组织创建了教育部首批“中华优秀传统文化传承基地”(中国民族音乐)。早在2017年,于红梅任民乐系主任期间,在她的努力和推动下,中央音乐学院与美国巴德学院签署“中国音乐发展计划”,成立巴德美中音乐研习院,设立二胡、笛子、古筝等中国乐器表演专业学位。2023年,于红梅代表中央音乐学院,和巴德学院在北京又签署了“中国音乐发展计划”第二阶段合作书,开启了中国音乐海外传播的新篇章。

我于1983年留校任教,于红梅翌年考入中央音乐学院附中;我于1994年代理院长主持工作,于红梅同年开始任教。这两个时间节点正说明我们之间的缘分 ,不仅见证了她在二胡艺术和民族音乐的道路上所取得的辉煌成就,更见证了于红梅从学生到教师,从教师到系主任再到副院长、党委书记的成长。从艺术家到教育家,从教育家到管理者,从管理者到领导者,于红梅的音乐历程让我为之深深赞叹。于红梅正在带着民族音乐走向世界的抱负,为中国音乐教育的发展作出更大的贡献。

王次炤 中央音乐学院教授、博士生导师

(责任编辑 张萌)