新质生产力视域下二语学术写作中的声音构建研究

摘 " "要:从新质生产力的理论视角出发,深入分析二语学术写作中声音构建的理论基础与实践路径。作为现代科技与产业革新的结晶,新质生产力不仅重塑了知识生产的面貌,更通过信息技术的深度赋能,为学术写作中声音的构建与传播铺设了坚实的基石。具体而言,新质生产力通过四大维度——技术的创新引领、知识的深度整合、表达方式的革新及交流互动的强化,助力作者把握学术前沿,实现知识的深度整合和高效传播,显著增强学术声音的清晰度和影响力。

关键词:新质生产力;信息技术赋能;二语学术写作; 声音构建

中图分类号:G642 " " " " "文献标识码:A " " " " " 文章编号:1002-4107(2025)01-0008-04

随着全球化进程的不断深入和知识经济的快速发展,二语学术写作在国际学术交流中扮演着越来越重要的角色。它不仅是学术研究成果传播的桥梁,更是学者展示个人学术水平和独特声音的重要平台。然而,在跨文化背景下,如何用英语有效地构建和传达鲜明的写作声音,已经成为二语学术写作领域关注的热点话题。新质生产力,这一植根于信息技术飞速发展时代的概念,其核心在于激发创新思维、深化个性化表达、追求高质量产出及促进内容多元化融合。它不仅为学术研究开辟了新视野,也为二语学术写作中的声音构建注入了前所未有的活力与契机。本研究旨在深入剖析新质生产力理论在二语学术写作声音构建中的实际应用价值,探讨信息技术如何作为强大赋能工具,助力学术写作声音的塑造,进而提出一系列具体而有效的策略与建议,以期为该领域的研究与实践提供参考。

一、新质生产力与学术声音构建的理论基础

(一)新质生产力理论概述

新质生产力,作为现代科技革命和产业变革的产物,正以其独特的创新性和高效性,成为推动教育高质量发展的核心引擎[1]。这一概念的提出不仅为我们理解人类与自然的关系提供了新的视角,而且为我国实现教育强国、科技强国和人才强国战略提供了坚实的理论支撑。新质生产力,作为一种新型且高质量的生产力形态,诞生于时代发展的浪潮中,由科技创新驱动,实现了对传统生产力的超越[2]。

习近平总书记在全面审视国内外发展大局、深入分析世界变局矛盾的基础上,提出了新质生产力这一具有创新性的重要理念。该理念提出的内在动力为新技术的不断涌现、高端人才的积极推动及政策环境的精心培育。新质生产力以其创新性为显著特征,突破了传统生产方式的限制,其核心在于技术的持续创新[3]。

以信息技术为代表的新质生产力,正深度融入教育领域,为教育的创新与发展注入了强大动力。这种新型生产力不仅推动了教学内容和方法的更新,而且在深层次上重塑了教育体系和教学模式,推动了教育产业的全面升级[1]。新质生产力在二语学术写作中的引

入,为作者带来了新的发展机遇,推动写作从传统迈向智能化,提高了学术资源搜集整合效率,助力作者系统构建学术观点,增强学术影响力。同时,它也赋予了写作新动力,使表达更精准,逻辑更严密,说服力显著提升。

(二)声音的内涵及构建

声音原本是巴赫金和沃洛希洛夫对话理论中的一个基本概念,它是说话者在某一话语或语篇中的存在。自20世纪60年代被引入写作领域以来,迅速吸引了国外写作研究者及教师的广泛关注。由于视角各异,研究者对声音的理解呈现多元化。总体上,可归为两大流派:一是表达主义学派,以埃尔伯和斯图尔特为代表,他们认为声音与个人主义紧密相连,是作者在作品中展现的独特自我之声,成为西方个人主义的典型表征;二是社会建构主义学派,主张声音是社会与文化共同建构的产物,即声音无法孤立存在,它根植于社会环境之中[4]。

当前,学术界普遍认同声音是人们通过有意识或无意识地运用社会中不断变化的语言及非语言因素所达到的综合效果[5]。语言因素涵盖句法结构、词汇选择、文本编辑、措辞和篇章结构等方面,而非语言因素则涉及研究领域定位、背景描述、理论框架构建及研究方法应用等[6]。这两类因素相互交织,共同作用于写作过程,赋予了声音以个体性、社会性和对话性的特质。

声音在学术写作中扮演着不可或缺的角色,它不仅能够体现作者与读者之间的动态互动,还有助于实现语篇的交际目的。同时,声音也是作者区别于其他学者,在身份、观点、立场等方面的重要标识。对于作者在学术界获得身份认同、彰显学术贡献及促进学术交流而言,声音更是不可或缺的桥梁。因此,构建学术声音是学术写作的首要考量。

在当今信息技术浪潮的席卷下,新质生产力以前所未有的力量重塑着学术生态,尤为显著的是,它极大地赋能了二语学术写作中声音构建的多元维度与深度。信息技术的深度融合,使语言及非语言因素的应用得到显著扩展与提升。在语言因素方面,得益于自动化写作工具等技术的革新,作者得以摆脱传统限制,探索并运用创新句式、词汇搭配及编纂技巧,大幅增强文本的表达力与吸引力。此种突破不仅映射出作者的知识储备与学术造诣,更是科技进步带来无限可能性的证明,使得表达更为生动与深刻。此外,知识融合作为学术写作中声音构建的重要基石,激励作者跨越学科界限,将不同学科的术语及表达方式融入文本,这不仅丰富了文本内涵,也增强了观点的说服力。同时,非语言因素借助技术手段,使得研究背景、方法及框架能以更高效、直观的形式呈现,这不仅提升了写作声音的影响力和认可度,也进一步巩固了其权威性与可信度。在交流互动中,声音构筑起作者与读者之间的沟通桥梁,促进观点的交锋与修正,使得学术写作不仅是单向的知识传递,更成为一种双向互动、动态发展的交流过程,加强了学术界的对话与知识共享。

综上所述,信息技术作为新质生产力的核心要素,正深刻地驱动二语学术写作声音构建的革新。声音构建涉及技术创新、知识融合、表达方式及交流互动等多个层面。这些要素的相互作用,共同铸就了多元丰富、独具个性的学术声音。因此,在构建学术声音的过程中,须全面平衡各要素,以提升学术文本的质量与影响力。

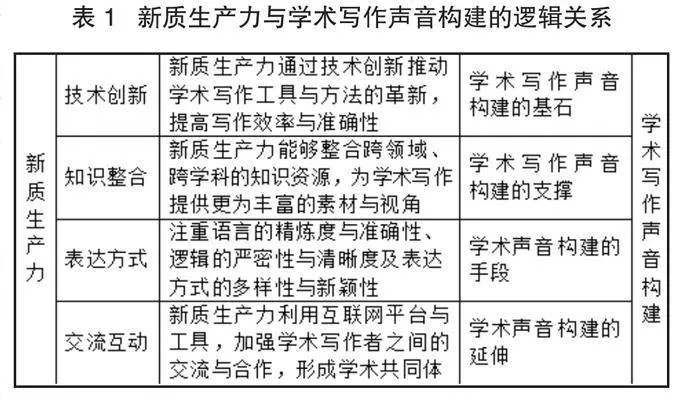

(三)新质生产力赋能声音构建的理论依据

新质生产力,作为生产力的一种跃迁形式,在信息技术的驱动下,展现出了高效能与高质量的特点[7]。在学术写作领域,它不仅重塑了知识生产的过程,更通过信息技术的深度赋能,为学术声音的构建与传播铺设了坚实的基石。具体而言,新质生产力通过技术创新、知识整合、表达方式及交流互动四个方面,为学术声音构建提供了强大的支持,使其更具逻辑性、创新性和影响力,如表1所示。

1.技术创新

在当今这个日新月异的时代,技术创新作为新质生产力的核心,为学术写作声音构建奠定了坚实的基石。以5G、人工智能、大数据、ChatGPT等为代表的数字技术,不仅极大地提升了学术研究的效率,更为研究者开辟了前所未有的创新空间。这些方法论上的革新,鼓励着学者在研究方法、理论框架及研究视角上不断突破,促进了学术研究的原创性与独特性,使得学术声音更加鲜明有力,为学术界注入了新的活力与灵感。

2.知识整合

知识整合则是构建深入学术观点不可或缺的内在支撑。新质生产力推动下的跨领域、跨学科融合,促使二语学术写作者须广泛汲取各方资源,将不同学科、领域的精华汇聚一堂。通过对理论框架的深度挖掘、研究方法的巧妙融合及实践经验的有益借鉴,作者能够构建起更加全面、深刻的学术观点,从而在学术界中发出更加响亮且具说服力的声音。

3.表达方式

表达方式则是学术声音的外在表现与直接载体。在新质生产力的要求下,学术写作者须更加注重语言的精炼度与准确性、逻辑的严密性与清晰度及表达方式的多样性与新颖性。作者通过精心设计的句法结构、精准选择的词汇及巧妙的篇章布局,打造出具有鲜明个性化特征的学术文本,使其研究成果得以生动展现,进而吸引并赢得学术共同体的认可与共鸣。

4.交流互动

交流互动则是学术声音构建的拓展与深化。借助新质生产力提供的丰富交流平台,如在线学术会议、学术社交媒体等,作者能够跨越地域与时间的限制,与全球同行进行即时交流与思想碰撞。这种互动不仅有助于作者及时了解学术前沿动态,更能够通过反馈机制不断优化自身的写作策略与研究成果。同时,交流互动也为学术声音的广泛传播提供了可能,使得学术成果能够跨越学术壁垒,为更多人所知、所用。

综上所述,技术创新、知识整合、表达技巧与交流互动构成了学术声音构建的四大基石。它们相辅相成,共同驱动学术写作中声音的有效构建。

二、新质生产力视域下学术写作中声音构建的

实践路径

在新质生产力理论的指导下,二语学术写作中的声音构建是一个兼具深度与广度的综合性过程。以下将从技术创新、表达方式、知识融合及交流互动四个维度,详细阐述以信息技术驱动的新质生产力赋能学术写作中声音构建的实践路径。

(一)技术创新的引领重塑独特声音

在当今这个日新月异的时代,技术创新已成为推动学术进步不可或缺的力量。它不仅深刻改变了我们的研究方式,更为学术写作者构建鲜明、独特的个人声音提供了前所未有的机遇。在学术写作中,具体可以从以下三个方面着手。

一是充分利用智能化工具加速思维与表达的融合。智能化写作辅助工具如同学术探索的加速器,它们利用先进的人工智能技术,帮助学术写作者高效筛选、整理海量文献,构建起系统化的知识框架。这一过程不仅极大地节省了时间成本,更促使学术写作者在与人工智能的互动中,通过提问、反思与验证,不断深化对研究主题的理解,从而加速思维与表达的融合[8]。在这样的协作模式下,学术写作者的声音得以更加清晰、有力地传达,其学术观点也因此更加鲜明、独特。

二是采用数据驱动强化论证的精准与深度。数据分析和可视化工具为学术写作插上了翅膀。它们让学术写作者能够深入挖掘数据背后的故事,揭示隐藏的趋势与规律,为论点提供强有力的数据支撑。同时,通过将这些复杂数据转化为直观易懂的图表和图像,学术写作者能够更有效地与读者沟通,使研究成果更加易于理解和接受。这种基于数据的精准论证,不仅增强了学术文章的说服力,也进一步突显了学术写作者严谨、科学的学术态度。

三是创新科研方法拓宽研究视野与深度。技术革新还带来了研究方法与过程的创新。在线调查、虚拟现实实验等新型实证研究方法的应用,不仅简化了研究流程,提高了研究效率,还使得研究结论更加贴近现实、更具说服力。此外,社交媒体分析、网络数据挖掘等技术在定性研究中的广泛运用,为学术写作者提供了丰富的个体经验、观点与态度数据,使得研究内容更加全面、深入。这些创新方法不仅拓宽了学术研究的视野,也为学术写作者构建独特声音提供了更多元化的表达途径。

(二)表达方式的革新彰显鲜明声音

精确的语言表述是思想与观点传递的根本。学术表达的方式直接关乎研究成果的传播效果。在二语学术写作中,新质生产力发挥着至关重要的作用,尤其在增强学术话语构建成效方面表现突出。伴随数字工具的持续进步与完善,其在学术领域的运用愈发广泛,为学术写作者提供了更为高效、精确的表达手段。新质生产力以其数字化、智能化及网络化的独特属性,为学术表达开辟了全新的优化途径。

第一,诸如语料库和文本分析工具等前沿数字技术的运用,使学术写作者能够深入探究学术语言的特性与规律。语料库汇集了众多真实的学术文本资料,通过对其进行分析,学术写作者能够把握学术语言在词汇、句式、篇章结构等方面的独到之处。文本分析工具则能对文本进行词性标注、句法分析及语义解析,帮助学术写作者迅速提炼关键信息,如主题思想、观点论述及结构框架等。借助这些数字工具,学术写作者能够更精准地掌握学术语言的规律,进而在写作过程中运用自如,选择恰当且规范的词汇与句型,使文章更契合学术规范,易于被同行理解和接纳。

第二,数字工具使学术表达的内容与形式更具丰富多样性。在新质生产力的驱动下,各类新兴数字媒介与交互技术层出不穷,为学术表达拓展了新的可能性。例如,借助数字绘图工具,可以绘制详尽的图表与模型,直观展现研究成果;利用虚拟现实与增强现实技术则可构建立体学术场景,加深读者的理解与体验;依托在线协作平台,还能实现多人实时编辑与讨论,推进学术交流与合作。

" "第三,数字工具亦能提高学术表达的精确性与效率。传统学术表达往往依赖于手工撰写与修订,既耗时又费力,且易出错。而运用专业学术写作软件及校对工具等数字工具,则能显著加快写作速度并提升精确度。这些工具可自动检测拼写、语法及格式错误,减少人为失误,从而提高学术表达的整体品质。

(三)知识的深度融合凸显创新声音

在二语学术写作领域内,知识跨界融合不仅是构建深刻而独特论点的基石,更是推动学术创新、增强论述说服力的关键途径。这一过程的核心在于精心构建跨学科的话语体系,以实现知识的深度整合与创新性表达。

一是要跨越学科壁垒,拓宽认知视野。学术写作者要勇于跨越传统学科的界限,主动探索不同学科对同一研究问题的多样化解读。这种跨界探索不仅要打破单一学科的思维惯性,而且要从多重视角审视问题,从而捕捉到更为全面且深刻的见解,进而展现出宽广的学术视野。

二是融合多元理论与方法,这是知识融合的一大重要表现。在跨学科的知识融合中,积极吸收不同学科的理论体系与研究方法是不可或缺的。社会学的深刻洞察、心理学的细腻分析、法学的严谨逻辑……这些各具特色的学科元素,能够极大地丰富学术论述的层次与维度。学术写作者应深入理解和掌握各学科的基本概念、理论框架与研究方法,并依据研究问题的具体需求,精心挑选与融合这些元素。在此过程中,避免简单地堆砌知识,而是通过系统的梳理与整合,确保各学科知识在论述中和谐共生,共同服务于研究目标的实现。

三是精准梳理,审慎融合,彰显学术创新。知识跨界融合不是无序的知识堆砌,而是基于深厚学术功底与敏锐洞察力的精准操作。学术写作者须具备坚实的跨学科背景,能够敏锐地识别各学科知识之间的内在联系与互补性,进而在融合过程中实现知识的升华与创新。同时,学术写作者还须始终保持审慎的态度,依循研究问题的本质与研究目标,有选择性地引入和融合相关知识。在这一过程中,不仅要注重知识的数量,更要追求知识的质量,确保融合后的知识体系能够有力支撑学术观点,彰显独特的学术创新声音。

(四)交流互动的强化促进声音共鸣

在二语学术写作中,交流互动扮演着至关重要的角色。它不仅能提升学术写作者的学术水平,还能推动整个学术领域的发展。通过深入的交流互动,学术写作者可以获取宝贵的反馈和建议,从而完善学术观点和写作技巧。新质生产力可以通过以下互动反馈提升学术成果质量。

第一,建构高效的互动反馈体系。借助现代科技手段,如在线平台、社交媒体等,构建学术写作者间的互动桥梁,促进学术观点的交锋与融合。建立完善的学术评价机制,通过同行评审、专家评估等方式,对学术成果给予客观评价,并提供建设性反馈。在线学术社区及论坛等平台,使学术写作者得以与全球学者进行交流合作,发布研究成果,吸引国际学术界的关注与讨论。此类跨地域、跨文化的学术交流,有助于拓展学术写作者的视野,洞察多领域学术动态。同时,与其他学者的合作可以为学术写作者提供更丰富的研究资源与支持。

第二,加强互动反馈在学术研究中的应用。倡导学术写作者在研究过程中运用问卷调查、深度访谈等方法,收集一线实践反馈,获得指导研究方向,深化研究内容。在学术成果发表阶段,主动寻求同行意见与建议,通过不断修订和完善,提升学术成果的品质。

第三,借助互动反馈激发学术创新。通过反馈机制,及时发现研究短板与局限性,激活学术写作者的创新思维与问题解决能力。鼓励跨领域、跨学科的交流与合作,借助不同领域学者的反馈,催生新的学术思想与研究方法。

第四,提高互动反馈的效率与成效。构建高效的反馈机制,确保反馈信息的即时传递与处理,防止信息滞后或遗漏。同时,培养学术写作者的反馈意识与能力,使其能积极参与反馈,准确提供意见,并有效吸收和应用他人的反馈。在线协作平台及学术社交媒体等技术的运用,为学术写作者提供了更为便捷的交流与讨论途径。借助这些平台,他们可随时与同行进行在线交流,分享研究成果与思路。这种交流方式不仅有助于学术写作者及时掌握最新的学术资讯与观点,还能促使他们持续优化和提升自身的学术见解。

三、结论

本研究立足于新质生产力的理论视角,通过细致分析技术创新在提高学术写作效率及质量上的影响、知识整合在深化学术观点构建中的作用、个性化表达在突显学术写作者独特声音上的重要性,以及交流互动在增强学术影响力上的价值,系统阐述了以信息技术为核心的新质生产力理论对二语学术写作中声音构建的促进作用,并提出了一系列具体的声音构建策略,旨在助力二语学术写作者充分发挥个人特长,提升学术写作的水平与影响力。

在探讨如何有效运用技术创新、新颖表达方式、知识融合及交流互动等策略赋能二语学术写作中的声音构建时,我们深刻认识到,这一过程的核心在于培养并转化为一种新型的研究者身份——新质研究者。这一转变不仅是技术层面的适应,更是思维模式、能力结构乃至职业素养的全面升级。新质研究者须拥抱全球化,拓展国际视野,精通多种语言以增强跨文化交流,降低语言障碍,精准捕捉全球学术脉动。掌握人工智能与信息技术,如机器学习、数据分析,将之贯穿于研究各环节,从资料搜集到成果呈现,均实现高效高质。同时,培养跨文化沟通能力,尊重文化多元,促进学术融合,赋予写作全球视野。深化专业知识,融合跨界思维,突破学科壁垒,以创新方法挖掘独到见解。最终实现技术与写作深度融合,运用自然语言处理技术优化文本表达,通过数据分析挖掘深层信息,借助信息技术提升传播效率,逐步塑造出独特且具有国际影响力的学术写作风格。这一过程不仅能全面提升个人能力,更为学术创新与国际交流作出积极贡献。面对新质生产力的机遇与挑战,本研究不仅为二语学术写作中的声音构建开辟了新视野,更为该领域的深度探索与发展注入了新的思考动力,促进学术写作者向全面、开放、创新的国际化身份转变。

参考文献:

[1] "韩飞,李源源,郭广帅.新质生产力赋能教育发展:逻辑、

价值与路径[J].教师教育学报,2024(4).

[2] "郭栋,尤帅,刘云.数字化改革赋能新质生产力:理论内涵、

动力机制、关键主体及提升路径[J].社会科学家,2024(2).

[3] "刘洋.深刻理解和把握发展新质生产力的内涵要义[EB/OL].

(2024-01-02)[2024-04-20].http://www.qstheory.cn/du

kan/hqwg/2024-01/02/c_1130051186.htm.

[4] "刘秋成.高校英语写作中的声音构建研究[M].吉林:吉林

大学出版社,2021:127-144.

[5] "MATSUDA P K.Voice in Japanese Written Discourse:Im-

plicature for Second Language Writing[J].Journal of Second

Language Writing,2001(1).

[6] "MATSUDA P K,TARDY C M.Voice in Academic Writ-

ing:The Rhetorical Construction of "Author Identity in Blind

Manuscript Review[J].English for Specific Purposes,2007(26).

[7] "蒋永穆,薛蔚然.新质生产力理论推动高质量发展的体

系框架与路径设计[J].商业经济与管理,2024(5).

[8] "李艳,金皓月,杨玉辉.基于ChatGPT 的研究生人机协同

学术写作实践研究及启示[J].远程教育杂志,2023(5).