近代铁路与京津冀商业转型

摘 要:

清代京津冀地区长途贩运贸易持续发展,在北方市场联通方面占有重要枢纽地位。与之相关,清代京、津、张家口等城市商业有明显发展。天津开埠通商后进出口贸易初步发展,又推动京津冀商业进一步兴盛。接着,河北出现了中国人自建的第一条标准轨运货铁路,开启了中国陆运方式变革。1895年,清政府颁发上谕强调“铁路为通商惠工要务”,中国开始了兴办铁路的高潮。铁路运输安全、迅速、量大、价廉、受气候影响小,比起畜运、水运等旧运输方式有明显的优越性,华北铁路发展以后很快就成为天津等通商口岸至内地运输的主要承担者。清末民初以铁路运输发展为主导的物流方式变革,有力地推动了京津冀商业转型,这一转型以外向型和近代型为主要特征。

关键词:

近代铁路;物流方式变革;京津冀商业转型

中图分类号:F129; F532

文献标识码:A文章编号:1007-2101(2025)01-0102-07

收稿日期:2024-07-20

作者简介:

陈争平(1951-),男,上海崇明人,清华大学教授。

习近平总书记于2014年2月对京津冀协同发展发表重要指示,强调要打造新的首都经济圈,带动北方腹地发展,京津冀协同发展上升为重大国家战略。京津冀地区历史联系紧密,可谓“八百余年为一家”。京津冀地区商业在近世中国北方市场占有重要地位。1881年,河北出现了中国人自建的第一条标准轨运货铁路——唐胥铁路,开启了中国陆运方式变革宏大事业的大幕。这一物流方式变革又促进了全国包括京津冀地区商业的近代转型。本文试谈一些个人在这方面的认识。

一、铁路建设前京津冀商业发展主要特点

关于清代铁路建设前京津冀商业发展,大家颇有研究。本文在这里仅强调以下三方面清代京津冀商业发展主要特点:

第一,铁路建设前京津冀地区长途贩运贸易持续发展,在北方市场联通方面占有重要枢纽地位。其水路长途贩运主要是通过京杭大运河进行,滦河、海河等水运亦有延续,与滦河、海河水系相连的天津海路商业交通也有一定的发展。①陆路长途贩运主要是通往北方,主要商道有:(1)北京经张家口、乌兰察布再分道,向北经库伦、恰克图至俄国,向西经奇台至塔城、伊犁等地②;(2)北京经张家口、察哈尔,至呼伦贝尔、喀尔喀蒙古等地;(3)京、津经山海关通往东北方向。晋商、冀商和鲁商把茶叶、绸缎、棉布等由这些商道运往蒙古、东北、俄国,再把蒙古、东北、俄国等地的牲畜、皮毛、酥油等畜产品及其他土特产运往北京、天津等地市场。③陆路长途贩运物流方式主要靠旅蒙商驼队和其他商帮马队运送。大盛魁、天义德、元盛德等旅蒙商采取联号制,在北京、张家口等城市设立分号,并且采用人力股制加强了内部凝聚力,促进了京津冀地区长途贩运贸易商流机制发展。京津冀地区长途贩运贸易成为关内地区连接蒙古、东北及俄国市场的主要途径。清顺治年间,张家口就设立了税关。随着中俄陆路贸易量增大,清政府实施“部票”制度,由设在张家口的察哈尔都统署负责开具“部票”,经营茶叶贸易的商人们必须到张家口领取部票才能进行贩运贸易。由于他们从事长途贩运,资金流转期长,需要信贷支持,因而在北方城市出现了一种以发放商业信贷业务为主的金融组织——账局。至清中期时仅京城一地账局就已有200多家,从业人员“不下万人”,而中俄陆路贸易的发展被看作是账局产生的契机。[1]981

第二,京、津、张家口等城市商业有明显发展。以北京为例,清代北京是“天下四聚”④之首,这里是皇室贵族、中枢官员聚集地,生活着为贵族、官员及其家人服务的各类人等,是中国最大的消费城市,也称为中国重要商业中心城市。清中叶时,北京从各地汇聚了大量粮食、牲畜、果蔬、茶叶、糖、布匹、绸缎、毛皮、纸张、瓷器及洋广杂货等。这些输入的大宗商品除满足北京人的消费外,也有相当一部分转销东北、华北和西北。北京实际上已成为华北重要的商品集散地之一。清代北京商业发展明显。明代时北京崇文门税关税额每年仅2万两,清代该关关税每年实征则为20~30余万两,在全国20余个户关中名列前茅。[1]1177在北京经商者以河北人最多,其他依次为山东、山西、浙江、江苏和安徽人。[2]156清政府从户籍管理的角度将从事商业活动并有店铺者称之为“铺户”,主要分布在地安门街、东西安门外、东西四牌楼、东西单牌楼,以及菜市、花市等北京内外城的主要商业区,而以外城的正阳门一带最为集中。“在诸多铺户中,对京城社会产生重要影响的有百年老店、老米碓坊以及银号钱庄等,也包括那些有着许多铺户的大商人乃至御用商人。他们在京城乃至国家商品经济运行中充当着重要的角色,但由于其资本的积累与封建政治的关系过于密切,所以,是难以为商品经济的发展注入新的活力的”。[3]金融业是城市商业发展的一个标志,京城金融业有典当、钱庄、银号、账局、票号等,以钱庄论清前期北京有380余家。[1]1178-1179

天津位于海河入海口,“地当河海之要冲,为京师之门户”。明永乐二年(1404)此地改名为天津,即天子渡口之意。作为军事要地,天津开始筑城设卫,故称天津卫,由此揭开了天津城市发展序幕。清雍正九年(1731)在这里设立天津府。由于漕运与盐业的发展,促使天津发展成为“蓟北繁华第一城”,正所谓“天津卫,好地方,繁华热闹胜两江,河路码头买卖广”。道光年间,天津已有20余万人口。其时天津“冠盖相望,输蹄若织”,商业景象十分繁荣。[2]172咸丰初年,天津巨商有八大家:韩、高、石、刘、穆、黄、杨、益照临(张)。其发家主要依赖于盐务的有四家(高、黄、杨、张),粮业的三家(石、刘、穆),海运业的一家(韩)。这些家族在财产膨胀之后,又根据自身的财势,广泛投资于其他方面,比较集中的行业是典当、粮食、银钱号、绸布、杂货等。从八大家产业布局不难看出,天津这时已成为通商口岸兼工商业城市,商业、金融业有了急剧发展。⑤京津之间的廊坊(东安县),“坊”字当俗称“市肆”,清代时工商经济繁荣,被誉为南北交通、上京下卫的“襟喉”之地。

清朝疆域版图的逐步扩大,晋商的旅蒙商业贸易不断发展,作为北路转运枢纽的张家口城市商业发展很快。张家口的商铺,康熙年间有十余家,雍正时增至90余家,到嘉庆年间已有230余家。[2]175

第三,天津开埠后进出口贸易初步发展推动京津冀商业兴盛。1860年天津开埠后,英、法、美三国强迫清政府在紫竹林沿河一带划出一部分土地作为各自租界,此后天津租界不断扩大。《天津条约》规定的子口税制使“洋商入内地,执半税之运照,连樯满载,卡闸悉予放行。而华商候关卡之稽查,倒箧翻箱,负累不堪言状”;[4]“洋商以半税而免内地厘金,其利本优于华商。华商之巧者,不免与洋商狼狈相倚”。[5]子口税制增强了进出口贸易相对于国内贸易的优势地位,并促使越来越多的华商依附于洋商,促进了华商买办化的发展。为发展海上航运及贸易,英、法、美、德等国洋行和航运企业,都争相在紫竹林租界河段建造了码头及仓库。1872年,由李鸿章等洋务派官僚创办的中国第一家轮运企业轮船招商局成立,在天津沿河地带建设码头仓栈,从事中国沿海及日本、韩国、东南亚各港间的航运业务。天津开埠之后,随着外国租界区的建立,租界区人口聚集,这里新设了各式金融机构、旅馆货栈以及餐饮、娱乐等消费市场,成为天津又一处商业汇聚之所。外商纷纷在天津创建与进出口贸易有关的轮船驳运业和羊毛打包业等,经营煤气、自来水等近代城市公用事业和印刷、卷烟等小型轻工业。这些为近代天津内外贸易的发展提供了比以前更好的基础条件。而北方广阔腹地的存在,也使得天津口岸对外贸易很快发展,天津每年海路商贸税额自数十万两上升至数百万两。天津港逐步成为中国北方地区最重要的国际贸易港口。“天津对国外市场的开放……逐步而显著地提升了天津在华北乃至全国的地位”。[6]天津城市商业有了更大发展,北京和张家口等城市作为天津港的腹地,城市商业也进一步发展。

二、近代铁路建设及营运概况

近代中国铁路、公路两大新陆运方式中,铁路有出现较早,速度快、运力大、运输费用较低⑥等优势,对国内市场影响较大。

光绪初年洋务派大臣们已经在与顽固派激烈论辩中开始肯定铁路运输对中国自强的积极作用。⑦例如李鸿章明白“开煤必须筑铁路”,“煤铁诸矿去水远者,以火车运送,斯成本轻而销路畅,销路畅而矿务益兴”。刘铭传认为“自强之道,练兵、造器固宜次第举行,然其机括,则在于急造铁路”,“铁路一开,则东西南北呼吸相通”。1880年,李鸿章提出“宜由京师东通奉天,西通甘肃”的以北京为中心建筑铁路的计划。[7]1881年,李鸿章、唐廷枢决定由开平煤矿出资,建筑一条铁路运煤。虽然遭到顽固派极力反对,但李鸿章仍以修“马路”名义令工程继续进行,终于完成了唐山至胥各庄的铁路。唐胥铁路虽然不长,但是它的建成意义极大,它是中国第一条实用铁路,它开启了中国陆运方式变革历程。

此后,李鸿章一再设法展延这条铁路。但是由于保守势力不断阻扰,中国大陆上的铁路到1894年前只建成了天津到关外的348公里长的一段。甲午战败,《马关条约》签订后,西方资本主义列强在华抢夺筑路权。1895年12月,清政府颁发上谕强调“铁路为通商惠工要务”,并准各省商人招集股本,设立铁路公司。1903年12月,清政府又颁布《铁路简明章程》(以下简称《章程》),是为中国第一个有关铁路建设的法规,在《章程》中明确宣布开放铁路修筑权。此后又发生“收回利权”运动,在这一运动推动下,至1907年全国有15个省份先后创设了18个铁路公司,开始了兴办铁路的高潮。至1912年,全国共修筑铁路9 000多公里,其中清政府所筑有4 300多公里,列强修筑3 700多公里,商办铁路只有900多公里。

清末由外国人筑成和直接经营的铁路共3 700多公里,主要有:俄国修筑的东清铁路暨北满支路,共长1 700多公里;日本修筑的南满铁路,长1 100多公里;德国修筑的胶济铁路,长446公里;法国修筑的滇越铁路,长464公里;还有广九铁路英国段36公里。

由清中央政府主持筑成的国有铁路共4 300多公里。其中只有京张铁路(北京至张家口,1909年修成,长199公里)是完全由中国工程师主持修筑,且未借外债。其他各路都是借用外债,聘用外国工程师筑成的,其中与京津冀联系多的线路主要有:

(1)京汉铁路(北京到汉口),1906年全线通车,干线长1 214公里,支线长153公里。

(2)京奉铁路(北京至沈阳,由唐胥铁路两端延伸),1907年全线通车,干线长843公里,支线长 572公里。

(3)正太铁路(河北正定至山西太原),1907年初步竣工,干线长250公里。

(4)津浦铁路(天津至浦口),1912年全线通车,干线长1 013公里,支线95公里。

这些铁路借用外债修筑,主要管理权和重要技术职务操于债权国之手,路务规章、铁路运价等由控制各路的各国资本制定,常发生优待外商、歧视华商的现象。[8]

在20世纪初中国“收回利权”运动推动下,至1907年有15个省份先后创设了18个铁路公司,开始了兴办铁路的高潮。1911年,清政府将商办铁路强行收归国有,因而激起民愤,引发辛亥革命。1912年,南京临时政府设立交通部,主管全国路政。孙中山提出10年内筑路10万公里的宏大设想,因政权很快被袁世凯窃取,未能付诸实施。北洋政府取缔了清末设立的绝大多数省级商办铁路公司。

1912—1927年北洋政府统治期间,东北由日本人和奉系军阀修建了一些铁路,关内修建的大半是延续前一时期的未完工程,如粤汉路的湘鄂段;汴洛路从开封和洛阳分别向东、西延展,改名为陇海铁路;京张路展筑到归绥(今内蒙古呼和浩特),改名京绥铁路。1922年继续向西展筑到包头,这条铁路又称为京包铁路。全国合计新增铁路只有3 400多公里,铁路的建设速度远低于清末。原因在于军阀混战,北洋政府财政困难和国家政令不统一等。

北洋军阀混战期间,由于财产破坏、设备受损、运送免费的军人乘客和铁路收益移作军事用途等,使中国铁路遭受了极大损失。不过,这一时期铁路的载运能力增长较快。 1917年全国铁路运输量为489 517万吨公里,1925年增至787 244万吨公里,增长幅度为60.8%,发展也是比较快的。[9]

1928年11月国民党中央政治会议通过的《建设大纲草案》规定铁路等“悉由国家经营之”。国民党政府于1928年分设交通、铁道两部,铁道部主管铁道和公路,采取国家资本与外国资本联合投资的方式新建铁路。国民党政府在1929年 1月作出了限期完成粤汉、陇海等铁路的计划。与国民党政府建都南京相适应,国民党政府把铁路建设的重点放在长江以南,准备建成一个以南京为中心的铁路线网。这一时期铁路借款高潮为中国铁路建设提供了资金,中国铁路建设迎来了一个新的高潮。到抗日战争爆发前夕,中国几条最重要的铁路大干线基本完成,东部地区初步形成了一个铁路网络。

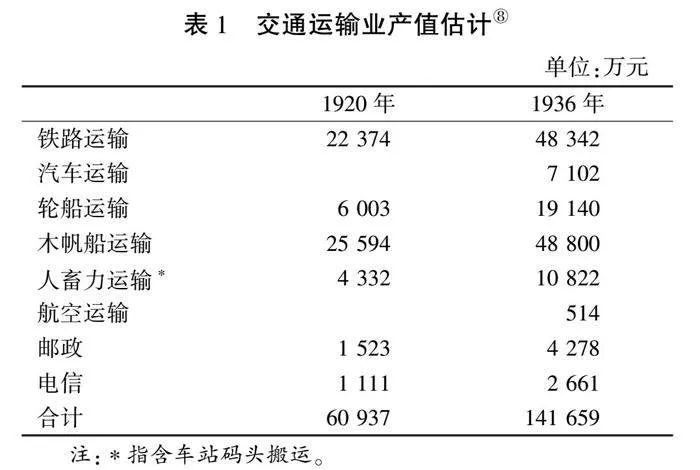

从表1可以看出,1936年全国交通运输业产值中,铁路运输约占1/3,仅次于木帆船运输。

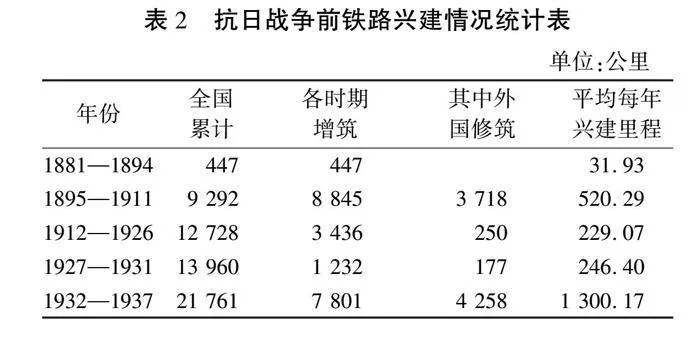

从表2可以看出,1932—1937年这6年新建的铁路超过了前20年的总和。这6年中除去日本在东北修筑的铁路4 200余公里外,关内铁路每年新增590.5公里,高于清末的速度。

这一时期铁路运载能力继续扩大。1925—1935年,机车由1 131辆增至1 243辆,牵引力由11 966吨增至13 535吨。1925年全国铁路运输总量为787 244万吨公里,1935年达到1 083 765万吨公里,增长了37.7%。其中客运增长了15.62%,货运增长了57.83%。在货车车辆数和载重量减少的情况下,货物运输量却增加,说明货车利用率有了一定的提高。⑨

三、铁路运输对京津冀长途贩运贸易的影响

铁路这一近代先进交通工具,是在清后期才出现在中国的,民国时期铁路运输有了进一步的发展,使中国旧有陆路运输方式发生了质的变革。以北方外贸物流为例,过去西北羊毛出口要先花几天至几十天从各路集中到归化(今呼和浩特)或张家口,在那里抖沙,重新包装,再运至通州,然后水运至天津。通州以上陆运主要靠骆驼,往往因缺骆驼,货物停留归化候运长达半年。在这期间,市场供求、物价涨落等情况可能会发生很大变化,而且存放日久,货物也易受损。铁路由天津向西至北京、张家口、包头逐渐延伸以后,西北各路的皮毛、药材等大宗土产用骆驼等运至最近的火车站即可,这使过去驼运紧张状况得以缓解。京绥(京包)线西至包头,包头为西北水陆要埠,可联黄河船筏达宁夏、甘肃;东至北京而连接京汉、京奉两条铁路,以此可东达东北,南达郑汉,并可再转津浦、陇海等铁路通向全国其余地方。京绥铁路在沟通西北地区与京津冀交通运输中发挥着举足轻重的作用。此铁路沿线商业繁荣,铁路营业收入增多,盛极一时。后来因为受到军阀战争及日本侵略势力发动战争的影响,载运客货数有所下降(见表3)。

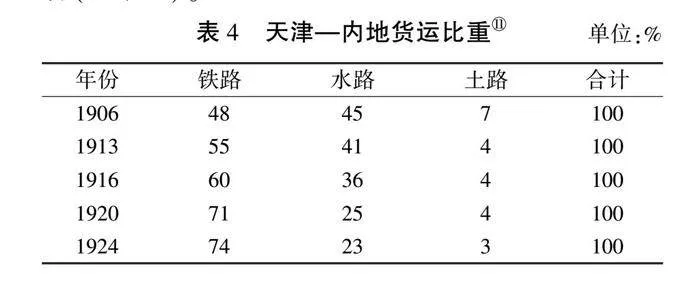

华北的棉花、皮毛、煤炭、草帽缏等土产也多改从铁路运往沿海口岸。同样,从口岸进口的各色洋货也通过铁路运往内地城乡市场。京津之间货运原来通过北运河船运大约要7天左右,这时用铁路运输仅3个小时。铁路运输安全、迅速、量大、价廉、受气候影响小,比起畜运、水运等旧运输方式有明显的优越性,因此华北铁路发展以后,很快就成为天津等通商口岸至内地运输的主要承担者(见表4)。

四、民初京津冀商业转型

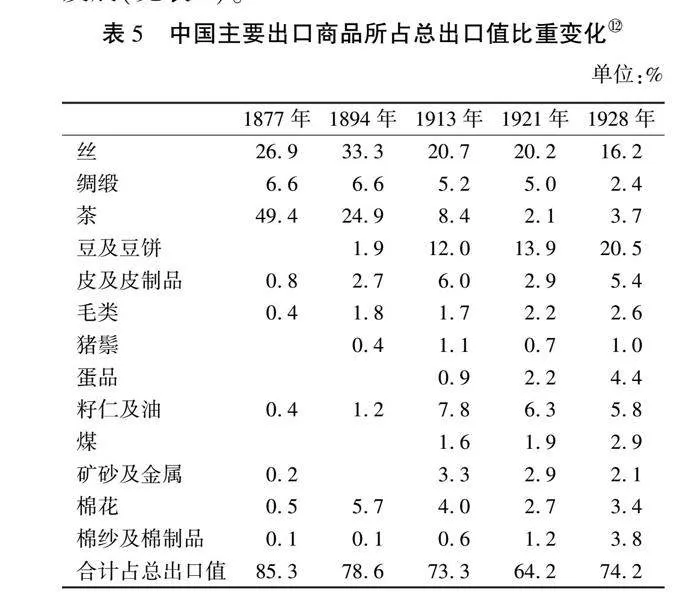

清末民初以铁路运输发展为主导的物流方式变革,有力地推动了京津冀商业由传统型转为外向型和近代型。物流方式变革,推动了对外贸易发展(见表5)。

以天津为例,物流方式变革使得天津口岸市场的腹地更加广阔,进口商品市场扩大,腹地出口商品品种增加,推动了天津对外贸易快速发展。天津口岸进出口贸易总额由1865年的942万关两增至1913年的10 258万关两,增长了近10倍;天津进口贸易值自开埠以来一直居华北诸港前列;天津土货出口值初期次于烟台港,19世纪90年代以后跃居华北首位;天津在全国进出口贸易中的地位也在不断提高,1870—1913年,全国外贸总额增长了近7.6倍,然而同期天津占全国外贸总额比重仍由1.5%上升至6%。[10]154其后,第一次世界大战期间,天津进出口贸易受到战争的影响有所下降,战后又很快恢复与发展, 1918—1926年,天津进口贸易值由10 295.9万关两增至18 194.5万关两,出口贸易值由5 118.0万关两增至9 563.0万关两,外贸总额由15 313.9万关两增至27 757.5万关两。[13]随着进出口商业的发展,批发业务成为天津商业的主要业务。许多商号都改为经营向内地市场批发棉纱、棉布或五金、颜料等洋货的业务。清末进口棉纱畅销利大,很快就吸引了不少中国杂货商和布商等参与洋纱贩运经营,及至民国初年天津专营棉纱批发的商号已有10家左右,形成一种新的商业行业——天津棉纱批发业;并在天津口岸与华北内地市场之间出现了一种新的中间商——各地外帮“老客”。天津棉纱批发业还分化出以经营日本纱为主的字号。1900年以后,天津出现了从事粮食批发业的大米庄,它们从上海等地采购大米、面粉和杂粮等,由轮船公司运至天津,批发给天津粮食零售商和外地客商。1904年,美孚石油公司为了更好地在华推销其石油产品,在天津开设分公司,其经营范围南起黄河两岸,北至长城以外,又下设北京、保定、太原、西安等10个分区,共委托120多家商号做代理店,包销美孚煤油等产品;美孚石油的劲敌亚细亚火油公司在天津的业务原由德商世昌洋行代理,1911年亚细亚火油在天津成立分公司,下设天津、北京、太原、徐州等12个段,代理店共有170多家商号。这些代理店多为粮栈和大杂货店。因为粮栈在乡村有人坐庄收粮,又与各地城镇粮店往来频繁;大杂货店则与城乡小杂货店普遍有业务联系。利用他们的商业网,能把洋油推销到广大城乡市场。这些代理店除自身销售之外,再转手分发到下一层分销店,有些分销店之下还有分支(小粮店、小杂货店、小贩等)。美英石油产品通过“分公司→分区(段)→粮栈(大杂货店)→分销店→小贩等”这些环节,流向中国广大城乡消费者手里。[10]154-198民初京津冀商业逐渐转为外向型,与国际市场联系更加紧密。八国联军侵华战争使得京津一度被八国联军掌控,也推动了京津冀商业外向型增强。

民初京津冀商业圈也逐渐转为近代型。从京津金融业来看,19世纪京津金融业是传统金融组织的天下,只是在中国通商银行于1897年成立后曾在天津设立分行,是新式银行在天津出现的最早一线曙光。进入20世纪以后,京津冀新的华资银行不断设立。民国初年中国银行和交通银行成为北洋政府的两大财政金融支柱。民国建立以后,促进华资新式银行业发展的有利条件增多:首先是民初新政府对建立新经济制度作了较多的努力,在一定程度上促进了国内工商业和金融业的发展;1914年又爆发了帝国主义列强争夺世界霸权的第一次世界大战,大战期间及战后最初几年恢复时期欧洲列强相互残杀,对华经济侵略不得不放松,一向控制中国金融市场的外商银行势力,因在战时受各自母国经济支援削弱,感到资金周转拮据,放松了对中国金融市场的压力,有些外商银行还不时向华资银钱业拆借款项;北洋政府财政困窘,经常需要向银行借贷,并通过国内金融机构大肆发行公债,这也在某种程度上促进了一些华资银行的发展。“北四行”是金城银行、盐业银行、中南银行、大陆银行这四家银行的通称。金城银行和大陆银行的总行设在天津,盐业银行总行设在北京,中南银行总行设在上海,但是它们在京津冀广泛设立机构,活跃于京津冀金融业。“北四行”加强联合,于1922年成立了“四行联营事务所”,又建立四行联合准备库;1923年又开办四行储蓄会,吸引了社会上的大量存款。金融是商业经济血脉,新式银行不断壮大在金融业的势力,不断扩大在商界影响,是京津冀商业转为近代型的重要标志。

天津的行栈、起卸行、报关行等更加专业化的商业组织在清末也有了很大的发展。后来在民国时期又逐渐形成各类代客买卖的专业性货栈,其中较著名的有经营粮食类的同和兴货栈、启泰栈、怡和斗店等;经营山干货的交通货栈、文记货栈等;经营鲜货类的锦记栈、锦泰栈等;经营皮毛类的美丰厚行栈、鲁麟东栈、晋丰栈等;经营棉花类的宝兴恒、大通、德源公、通城货栈等。天津也出现了一些大百货商场,如设在北马路的北海楼、北洋第一商场,1926年设在法租界的天祥商场等。[11]这些也是京津冀商业转为近代型的重要标志。

五、结语

京津冀地区位于中国东北、蒙古高原、西北和关内枢纽要冲。在清代一统关内外大形势下,京津冀地区长途贩运贸易持续发展,带动京、津、张家口等城市传统商业有明显发展。

至近代,京津冀地区率先出现了运货铁路,开启了中国陆运方式变革。清末民初以铁路运输发展为主导的物流方式变革,有力地推动了京津冀长途贩运贸易进一步发展和京津冀商业转型,这一转型以由传统型转为外向型和近代型为主要特征。

总的来说,京津冀地区的商业从清代到民国时期不断发展,其中近代物流方式变革对京津冀商业转型起到了重要作用。这一转型又推动城市经济多方面发展。以天津为例,近代转型“基本上改变了传统天津仅仅是商业和手工业繁荣的商品集散转运中心的面貌,改变了传统城市以政治职能为主、经济职能为辅的格局,使天津成为以工业为基础,金融业和商业发达的具有先进的交通通讯的近代开放型城市”。[12]这说明物流方式变革(包括其他技术变革)与商业转型及城市经济发展存在密切联系。当代社会新的市场需求和技术变革不断发展,京津冀地区仍然处于重要枢纽地位,仍然是中国的心脏,京津冀经济联合也会不断地适应新的变化,展现出持续的生命力和创新潜力。

注释:

①详见吴慧主编:《中国商业通史》第四卷,中国财政经济出版社2008年版,第82、92、104-107页。

②一说这条商路为旅蒙商所创,比经甘肃到新疆要好走。

③详见吴慧主编:《中国商业通史》第四卷,中国财政经济出版社2008年版,第121-124、134-138页。

④“天下四聚”是清代对中国4个最重要商业中心城市的流行说法,它们分别是华北的北京、华南的佛山、华东的苏州、华中的汉口。见刘献廷《广阳杂记》,转载自吴慧主编:《中国商业通史》第四卷,中国财政经济出版社2008年版,第156页。

⑤详见孙德常、周祖常主编:《天津近代经济史》,天津社会科学院出版社1990年版,第18-23页。

⑥据1934年国民政府铁道部关于货物每吨公里运输费用的调查,铁路一等货为0.17元,二等货为0.11元;汽车一等货为0.521元,二等货为0.384元。转见宓汝成:《帝国主义与中国铁路》,上海人民出版社1980年版,第594页。

⑦详见宓汝成编:《中国近代铁路史资料(1863—1911)》,中华书局1963年版,第86-93页。

⑧据许涤新、吴承明主编:《中国资本主义发展史》(人民出版社1990年版)第二卷第1088页表、第三卷第791页表改编。

⑨引自宁可主编:《中国经济发展史》第四册,中国经济出版社1999年版,第2256-2258页。

⑩数据来自段海龙:《京绥铁路对内蒙古地区经济的影响》,《财经理论研究》2014年第2期,第67-70页。

[11]数据来自历年《关册》,引自汪敬虞主编:《中国近代经济史:1895-1927》,人民出版社2000年版,第133页。

[12]据《关册》及郑友揆:《中国的对外贸易和工业发展》(上海社会科学院出版社1984年版)第43-44页计算编制。

[13]数据来自历年《关册》,引自Hsiao Liang-Lin:China’s Foreign Trade Statistics,1864-1949,Harvard University Press 1974年版,第172-173页。

参考文献:

[1]方行,经君健,魏金玉.中国经济通史·清代经济卷(中)[M].北京:经济日报出版社,2000.

[2]吴慧.中国商业通史:第四卷[M].北京:中国财政经济出版社,2008.

[3]刘凤云.清代北京的铺户及其商人[J].中国人民大学学报,2007(6):132-139.

[4]覆李伯相札议中外官交涉仪式洋货入内地免厘禀[M]//马建忠.适可斋记言:卷四.张岂之,刘厚祜,校点.北京:中华书局,1960:77.

[5]薛福成.筹洋刍议[M]//丁凤麟,王欣之.薛福成选集.上海:上海人民出版社,1987:553.

[6]樊如森.天津港口·城市与经济腹地研究(1860—1960)[M].济南:齐鲁书社,2020:211.

[7]宓汝成.中国近代铁路史资料(1863—1911)[M].北京:中华书局,1963:86-93.

[8]宓汝成.帝国主义与中国铁路[M].上海:上海人民出版社,1980:447-450.

[9]严中平,等.中国近代经济史统计资料选辑[M].北京:科学出版社,1955:198.

[10]陈争平.天津口岸贸易与华北市场(1861—1913)[M]//中国社会科学院经济研究所集刊:第11集.北京:中国社会科学出版社,1988.

[11]孙德常,周祖常.天津近代经济史[M].天津:天津社会科学院出版社,1990:208-209.

[12]罗澎伟.近代天津城市史[M].北京:中国社会科学出版社,1993:433-435.

责任编辑:韩曾丽

Railway in Modern Times and Commercial Transformation in Beijing-Tianjin-Hebei Region

——Taking the \"Second

Chen Zhengping

(School of Humanities,Tsinghua University,Beijing 100084, China)

Abstract:

In the Qing dynasty, the long-distance trafficking trade in Beijing-Tianjin-Hebei region continued to develop and occupied an important hub position in the northern market connectivity. Related to this, the commerce in Beijing, Tianjin, Zhangjiakou and other cities developed obviously in the Qing dynasty. After the opening of Tianjin, the initial development of import and export trade promoted the further prosperity of Beijing-Tianjin-Hebei business. Then, the first standard gauge freight railway built by Chinese appeared in Hebei, which opened the revolution of land transportation mode in China. In 1895, the Qing government issued an imperial edict, which emphasized that \"railways are an important affair for trade and benefiting workers\", and China began the upsurge of establishing railways. Railway transportation is safe, rapid, large, cheap and less affected by climate, which has obvious advantages over the old modes of transportation such as livestock transportation and water transportation. After the development of North China Railway, it soon became the main undertaker of transportation from Tianjin and other trading ports to the mainland. At the end of the Qing dynasty and the beginning of the Republic of China, the transformation of logistics mode led by the development of railway transportation effectively promoted the commercial transformation of Beijing, Tianjin and Hebei, which was characterized by extroversion and modernity.

Key words:

railway in modern times; logistics mode reform; commercial transformation of Beijing-Tianjin-Hebei