数字政府建设对公共治理效能的影响效应评估

摘 要:

采用中国地级及以上城市数据,识别了数字政府建设对公共治理效能的影响效应。研究发现,数字政府建设通过提高财政透明度、强化政府责任意识以及增强政府执行力,整体上提高了公共治理效能,但存在三个层面的异质性:一是相对于其他数字治理形式,信息公开和在线服务数字化发挥更关键作用;二是对于不同治理水平的城市,数字政府建设的影响呈现先增强再减弱的倒V型特征;三是数字政府建设的治理效应在东部地区及政府技术管理能力强、财政压力小的城市中更为明显。此外,科学的制度设计是推动数字政府建设的关键,设置首席数据官和加强数字政府绩效考核可以有效强化数字政府建设的治理效应。

关键词:

数字政府建设;公共治理效能;首席数据官;数字政府绩效考核

中图分类号:D63

文献标识码:A文章编号:1007-2101(2025)01-0069-11

收稿日期:2024-04-07

基金项目:

河北省社会科学基金青年项目“数字化建设驱动政府治理效能提升的影响机制与优化路径”(HB21YJ051)

作者简介:

李恩极(1990-),女,辽宁葫芦岛人,河北经贸大学讲师,博士;刘帅(1990-),男,山东枣庄人,中国财政科学研究院助理研究员,博士。

一、引言

提升公共治理效能是增进政府合法性的基础,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。作为数字时代涌现的新型政府治理模式,数字政府在强化政府决策、服务、监管能力上发挥了突出作用,成为引领“优政善治”的重要引擎。党的十八大以来,党中央高度重视数字政府建设,将其作为全面建设社会主义现代化国家的历史性、全局性、战略性任务。从2021年首次将数字政府写入政府工作报告,到《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》单独设立“提高数字政府建设水平”章节,再到2022年出台《关于加强数字政府建设的指导意见》以及2024年1月印发的《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》,党中央对数字政府建设作出了一系列重要部署。现实中,以政务微博、数据开放平台、政府门户网站为代表的政府数字治理实践亦不断出现。据《2024年联合国电子政务调查报告》数据显示,我国电子政务排名从2012年的第78位上升到了2024年的第35位,已达到“非常高”的水平。

与实务界的乐观态度不同,学界对数字政府建设的治理效应形成了“促进论”和“抑制论”两种相反的观点。主张“促进论”的研究认为,借助数字技术的实时性和互联性优势,数字政府建设推动传统政府治理向智能化转型,在线政务、智能导办、智慧审查等创新模式频出,从而可以重组治理结构和重塑治理功能,提高了政府公共服务质量和效率[1]。大量的政策、信息、数据向公众开放,降低了政府与公众之间的信息不对称,促进了政务信息的连通共享,使公众能够更便捷地了解政府工作和决策过程[2]。持“抑制论”观点的学者,则强调数字技术赋能政府治理还处于探索阶段,各地数字政府建设过程中仍然面临着部门需求响应慢、服务协同性差以及业务一致性弱的问题[3],“信息孤岛”“数字鸿沟”“数据烟囱”等现象广泛存在。而且,数字政府建设过程中存在“指尖上的形式主义”,使得行政负担以新的形式出现,政府基层人员工作有增无减,政府公共治理效能并未得到有效改善[4-6],甚至出现“数字负能”。遗憾的是,既有讨论大多停留在定性研究阶段,缺少对数字政府建设治理效应的定量评估,“数字赋能”抑或是“数字负能”的机制渠道尚不明确。

科学的制度设计是数字政府建设整体协同推进的重要条件之一。实践中,各地数字政府建设的制度保障体系逐步建立,并内嵌于既有的治理实践。例如,浙江省通过将数字化能力培养纳入干部培训、考核计划和各级党校、行政学院教学体系等方式,以提升领导干部对数字化的认知,优化政府组织文化;广东省率先推出首席数据官制度,将其作为推进数字政府建设、统筹数据管理和融合创新的重要抓手。上述措施体现了各地政府推动数字政府建设的决心和努力,那么能否破解政府面临的数字治理困境,或者对强化数字技术是否有积极作用?既有研究使用调查问卷、访谈等方法对以上政府推动数字政府建设的探索经验进行了总结[7],但囿于质效研究方法的局限性,无法提供更为精准的政策效应评估证据[8]。

鉴于此,本文以2013—2022年中国地级及以上城市数据为样本,在使用DEA-Malmquist指数测算政府公共治理效能的基础上,系统考察了数字政府建设对公共治理效能的影响和作用机制,以及数字政府建设推动措施的调节作用。

本文边际贡献体现在三个方面:首先,受限于研究情境的稀缺性,既有研究多是以理论推演为主的评论类文献或是基于地方数字政府建设实践观察的质性研究[9],而定量研究相对滞后。虽然近期有学者已开始了这方面的探索,但以中国地级市为样本的实证研究较少[10-11]。本文识别了数字政府建设对公共治理效能的影响效应,并从数字政府建设不同维度、公共治理效能不同的地区、资源能力不同城市等多个角度进行了异质性检验,为评估数字政府建设治理效应提供了新的经验证据,有助于深化对数字政府建设异质性效应的理解。

其次,数字技术被认为是引领“优政善治”的有利工具,但是学界对政府数字实践如何提升政府治理能力的因果机制还缺少详尽探究

[10,12]。本文从提高财政透明度、强化政府责任意识以及提高政府执行力三个方面阐释了数字政府建设驱动公共治理效能提升的机制渠道,为厘清“数字政府建设如何赋能公共治理”这一问题提供新的思路。

最后,为了充分发挥数字政府建设的引领作用,党和政府在财政支持、人才队伍建设、变革组织结构等方面进行了诸多探索,但是其实施效果还缺少定量评估。结合地方数字政府建设实践,本文重点考察了设置首席数据官和加强数字政府绩效考核两大措施对数字政府建设治理效应的影响,可以为推动数字政府建设的制度设计提供启示。

二、理论分析与研究假说

数字技术具有破除物理世界限制、信息传递高效、去中心化等优点,数字政府建设不仅创新了政府治理理念,还推动政府治理模式从传统“自上而下”的科层内部协调向政府、市场和社会的“多元共治”方式转变[13],也使得政府可以依托海量数据进行智慧决策、精准供给[14]。

首先,数字政府建设改变了政府信息披露和公众监督的方式,有助于提高政府财政透明度,增强公众对政府的信任。在传统科层制政府治理模式下,政府财政数据披露受限于特定部门,加上缺乏有效的参与机制和监督渠道,公众对政府财政活动了解有限。数字政府建设通过对政府治理流程再造和模式优化,促使政府组织架构向虚拟化、扁平化、多中心化转变[15],从而克服了部门之间的纵向脱节和横向壁垒,推进信息资源纵向和横向的互联互通。同时,数字技术与财政治理的有机融合,不仅有助于强化政府的财政治理能力,优化政府财政支出结构,也提高了政府财政数据的有效性、实时性、开放性,使公众得以更全面地了解政府财政活动和资源分配[16]。而且,通过线上服务平台,公众可以查看详细的业务办理流程和完成进度,行政程序更加透明,政府工作人员的自由裁量权也因此受到限制和监督[17],这种方式有助于增强公众对政府的信任,为提升公共治理效能奠定基础。

其次,数字政府建设有助于强化政府责任意识,完善公共服务体系。在多任务委托代理结构中,地方政府面临经济增长、环境治理、稳定就业等多重压力,其注意力需要在不同事务中进行排序。当问题涉及多个部门时,由于缺乏有效的管理和协调机制以及部门之间的信息不对称、权责不一致,可能导致不同部门难以达成共识,工作流程混乱,最终影响公共服务的提供。大数据平台和信息系统的应用,推动了部门间信息的共享和集成,为提高政府内部运作效率、建立起高效协同的公共治理体系提供了有利条件。通过搭建数字化考评系统,组织和部门的绩效目标和评价标准更加明确,这能够强化政府公职人员的责任感,促使其主动改进工作表现,更加积极履行职责。此外,政务微博、留言板等政务社交媒体丰富了公众的监督渠道[18],降低了公众监督成本[19],使公众行使监督权突破了时间和空间的限制。这种公众关注—政府回应的即时治理机制同样会强化政府的责任意识,进而驱动政府治理能力提升。

最后,数字政府建设提高了政府决策的科学性和政务服务的智能化,促进了政府执行力的提升。数字政府建设为提高政府执行力提供了有效工具,使政务服务更加高效、透明、智能。一是数字政府建设通过搭建信息平台,实现了政府内外信息的高效流通与共享,使政府能够更加迅速、准确地获取来自各个部门的数据,从而减少信息的滞后和不对称,提高政府对实时社会状况的感知能力[20]。二是基于人工智能、大数据分析等先进技术,政府能够更全面地了解社情民意,从而更准确地制定政策、规划资源分配,并在执行中进行持续优化完善。三是数字政府倡导以人为本的服务理念,通过智能化技术,为市民提供更加个性化、便捷的服务。例如,智能化的政务平台可以提供在线办事服务,使市民不再需要花费大量时间排队等待,这种高效的公共服务不仅能够提升公众对政府的满意度,更能够释放一部分政府机构的工作压力,使其更专注于重点问题的解决。四是数字政府建设强调人才培养和组织文化,促使政府公职人员的数字素养和信息化管理水平得到全面提升,为提高政府治理效能奠定人才基础,后者使政府更加注重创新思维和团队协作[21],有助于推动政府内部的改革和优化,不断提高政府执行力。

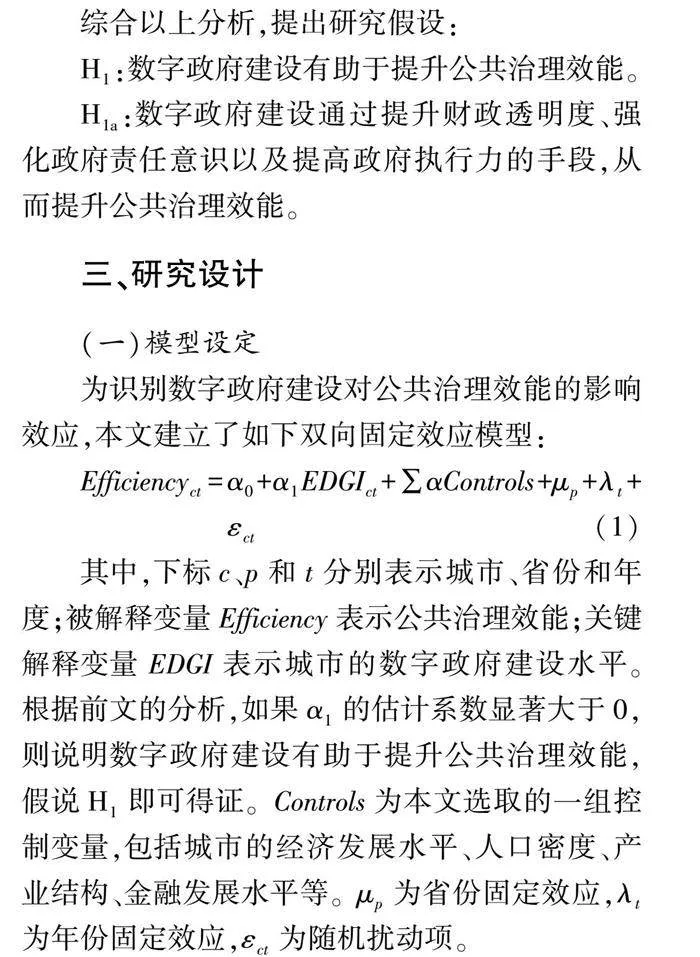

综合以上分析,提出研究假设:

H1:数字政府建设有助于提升公共治理效能。

H1a:数字政府建设通过提升财政透明度、强化政府责任意识以及提高政府执行力的手段,从而提升公共治理效能。

三、研究设计

(一)模型设定

为识别数字政府建设对公共治理效能的影响效应,本文建立了如下双向固定效应模型:

Efficiencyct=α0+α1EDGIct+∑αControls+μp+λt+εct(1)

其中,下标c、p和t分别表示城市、省份和年度;被解释变量Efficiency表示公共治理效能;关键解释变量EDGI表示城市的数字政府建设水平。根据前文的分析,如果α1的估计系数显著大于0,则说明数字政府建设有助于提升公共治理效能,假说H1即可得证。Controls为本文选取的一组控制变量,包括城市的经济发展水平、人口密度、产业结构、金融发展水平等。μp为省份固定效应,λt为年份固定效应,εct为随机扰动项。

(二)变量定义

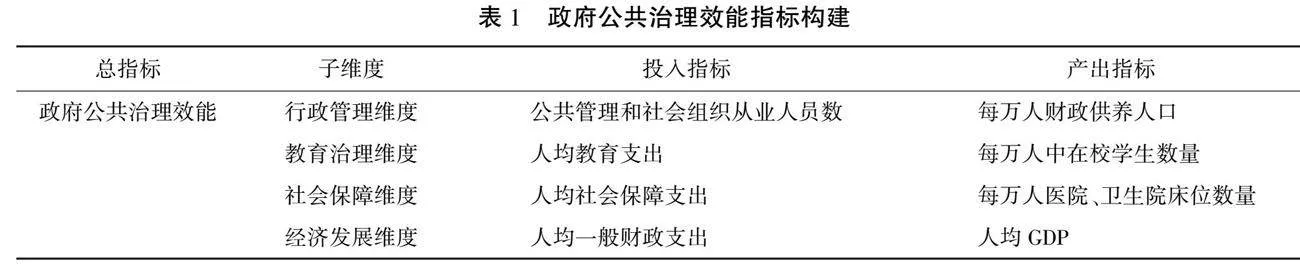

1.被解释变量——公共治理效能。

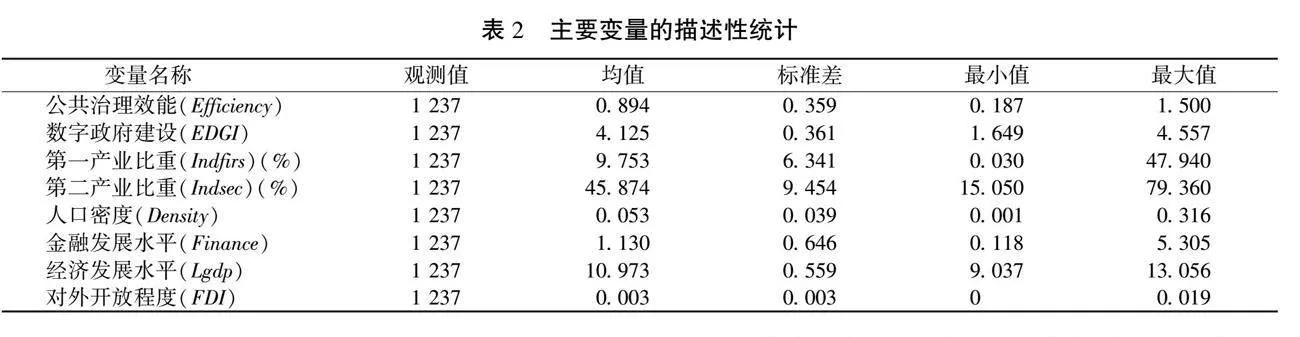

参考林细细等[22],本文基于投入导向和规模报酬可变的假定,使用DEA-Malmquist指数测算公共治理效能。结合数据可获得性,根据各城市的财务支出数据,从行政管理、教育治理、社会保障和经济发展四个维度综合考察政府的公共治理效能,各维度的投入、产出指标如表1所示。需要说明的是,在林细细等学者的研究中,以“人均行政管理支出”衡量政府的行政投入,以“每万人社会福利院床位数”衡量社会保障维度的产出[22],但地级市层面的上述数据缺失严重。因此,本文分别使用“公共管理和社会组织从业人员数”和“每万人医院、卫生院床位数量”替代。

2.解释变量——数字政府建设。

政府门户网站是传递政府信息的主要渠道,我国数字政府绩效评估实践也源于政府“上网工程”的大规模推动。因此,政府门户网站建设情况被视为反映数字政府建设水平的重要指标[23-24]。多年来,国脉网、中央党校、清华大学数据治理研究中心、中国软件评测中心等多家机构均发布了相关的中国政府网站绩效报告,本文最终选择中国软件评测中心发布的《中国政府网站绩效评估报告》中的政府门户网站绩效评分构建数字政府建设变量。这主要基于两点考虑:一是数据权威性和客观性。中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)是工业和信息化部直属事业单位,自2002年起便受托于国务院信息化工作办公室开展政府网站绩效评估工作,并随着国家电子政府和数字政府建设和发展相关政策的出台,调整政府门户网站绩效评估指标体系,其数据能够客观反映各地区的数字政府建设水平。二是数据可得性和时效性。中国软件评测中心自2013年起,每年公开发布《中国政府网站绩效评估报告》,截至2022年,已经连续发布10年,较好地展现了中国数字政府建设进程。而且,该报告除了公布直辖市和副省级城市的政府网站绩效评分,还报告了中国多个地级市政府网站绩效得分①,有助于结合城市特征,深入挖掘数字政府建设对政府公共治理效能的影响。

3.控制变量。

本文选取的控制变量包括:(1)人口密度(Density),以城市户籍人口除以行政区面积衡量;(2)产业结构(Industry),以第一产业和第二产业比重衡量;(3)金融发展水平(Finance),以年末金融机构各项贷款余额除以地区生产总值衡量;(4)经济发展水平(Lgdp),以人均GDP的自然对数衡量;(5)对外开放程度(FDI),以当年实际使用外资金额除以地区生产总值衡量。

(三)数据来源与样本选择

本文选取2013—2022年中国地级及以上城市数据作为初始样本。数字政府建设数据来自中国软件评测中心(www.cstc.org.cn);其他城市数据来自Wind数据库和EPS数据平台。删除数据缺失严重的样本,最终样本观测值为1 237,覆盖中国276个城市。表2报告了主要变量的描述性统计。

四、数字政府建设对公共治理效能的影响效应

(一)基准回归

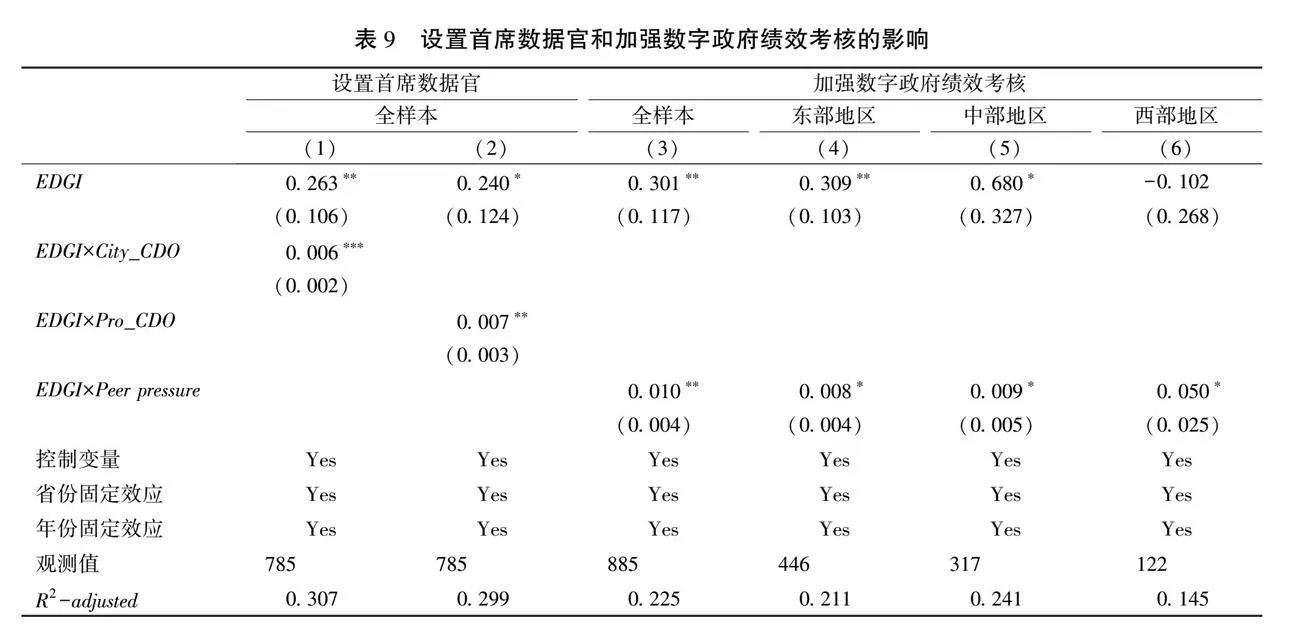

表3报告了式(1)的估计结果。其中,列(1)只加入核心解释变量、省份和年份固定效应,列(2)加入核心解释变量、全部控制变量、省份和年份固定效应。数字政府建设EDGI的估计系数始终在5%的置信水平上显著为正,表明数字政府建设显著提升了政府公共治理效能。根据列(2)的估计结果,当城市的数字政府建设水平每提升1%,政府公共治理效能将会提高15.77%②。无论是从统计意义上还是经济意义上,该影响均不容忽视。至此,假说H1得到初步验证。

(二)稳健性检验与内生性讨论

本文从使用工具变量法、改用非线性模型、替换政府公共治理效能的度量方式估计、将解释变量滞后等角度进行了稳健性检验,均证实了本文研究结论的稳健性。限于篇幅,上述检验结果未予报告,备索。

(三)数字政府建设对公共治理效能的异质性影响

1.数字政府建设的边际效应。

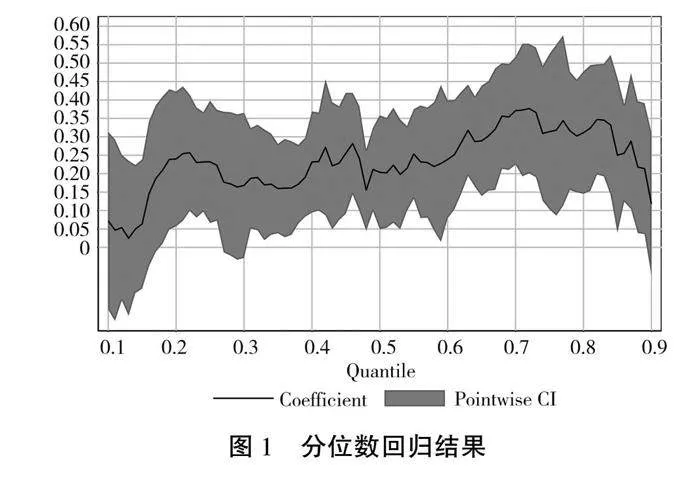

本文使用分位数回归考察了数字政府建设对公共治理效能的边际影响,结果如图1所示。

比较不同分位点上数字政府建设EDGI的估计系数,发现数字政府建设对公共治理效能的影响经历先增强再减弱的过程,即呈现倒V型特征。当城市的公共治理效能较低时,数字政府建设的推动作用比较有限,可能是由于在这一时期,政府的财政资源比较匮乏,不能有效组织、协同各方力量,使得数字政府建设水平低下,甚至流于形式。而随着公共治理效能的提高,政府迫切需要新技术、新工具推动政府治理流程优化和模式创新,此时的

数字政府建设与政府诉求、地区资源同频共振,通

过有效统筹安排和整体规划,可以降低公共服务成本,推动政府治理的高效化和政府决策的智能化,形成“数字赋能”。不过随着政府治理水平的持续提升,数字技术红利慢慢消退,导致数字政府建设对公共治理效能的边际影响逐渐减弱,乃至不再显著。

2.数字政府建设不同维度的异质性。

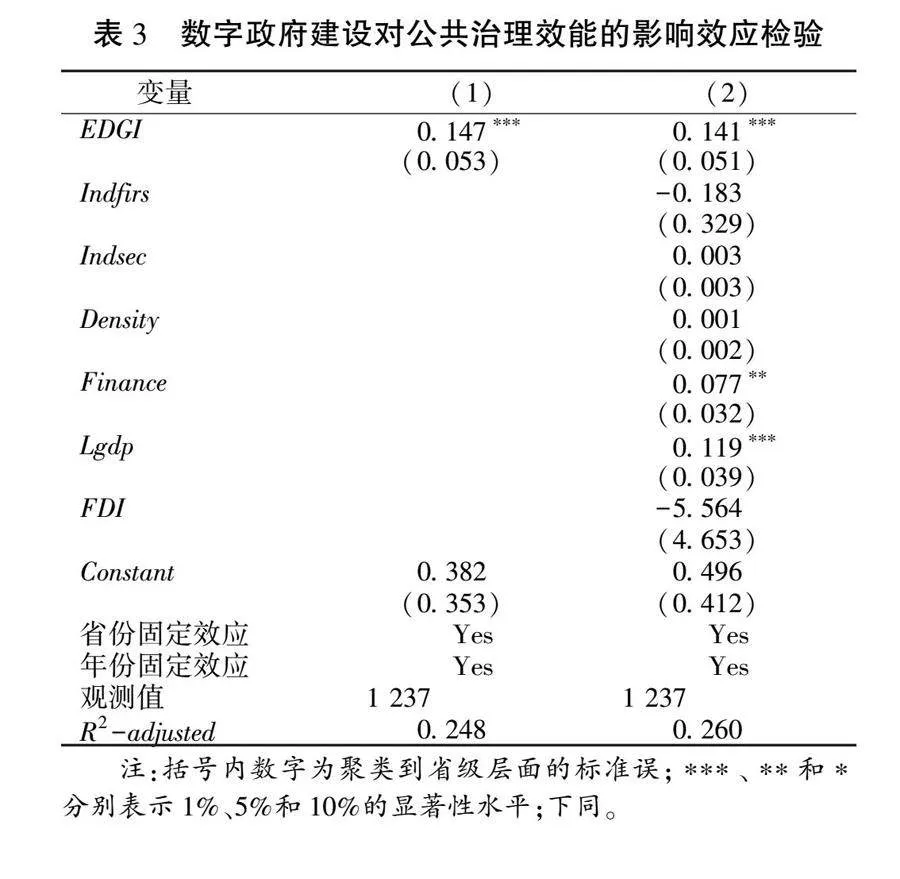

数字政府建设涉及政务公开、公共服务、公众参与等多个方面,其细分维度可能存在异质性治理效应。本文利用中国软件评测中心构建的政府网站绩效评价指标体系,重点从信息公开、办事服务、运维保障以及应用推广四个方面考察数字政府建设细分维度对公共治理效能的影响。回归结果如表4所示。信息公开、在线服务和功能推广的估计系数均为正且至少在10%水平上显著,而运维保障的估计系数未通过显著性检验。比较不同维度的影响系数,信息公开和办事服务的数字化建设对公共治理效能的提升作用最为明显。其原因在于,在中国软件评测中心建立的指标体系中,信息公开和办事服务主要评价政府门户网站上的政务信息披露质量、公共服务的便利性和公众咨询反馈的及时性,功能推广主要从政府网站智能问答、智能搜索以及政务新媒体等方面评价政府门户网站的建设情况,这些内容尤其信息公开和办事服务两个维度,与政府履职直接相关,并与政府依托数字技术提高公共服务水平的初衷一致。而运维保障指数主要从网页设计、开设规范、网络链接有效性以及网站漏洞防护等方面评价政府门户网站,其与政府治理效能提升的关联要弱于信息公开、办事服务等维度。

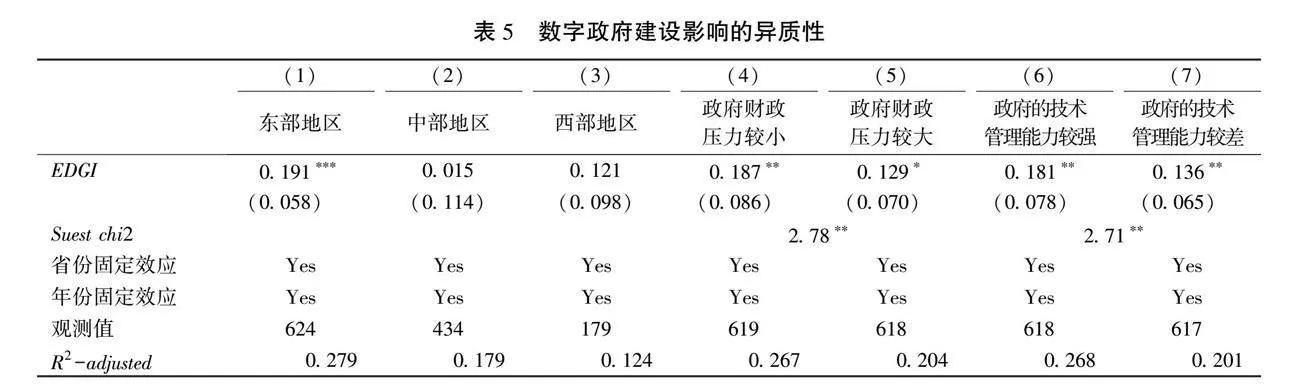

3.异质性检验。

首先,本文将样本划分为东中西部地区,回归结果如表5列(1)—列(3)所示。只有在东部地区子样本中,EDGI的估计系数显著为正,在中西部地区子样本中,EDGI的估计系数并不显著。这一结果表明,数字政府建设对提升公共治理效能的积极作用仅存在于东部地区,对中西部地区的影响并不显著。本文认为,这是由于东部地区城市的经济发展水平更高,鼓励创新、宽容失败的文化相对盛行,政府既有敢为人先的精神,也有更充足的财力支持数字政府建设,能够通过引进新平台、新技术,推动跨部门的业务协作,促使政府工作效率不断提升。

其次,本文根据政府财政压力,将样本分为财政压力较大和财政压力较小两个子样本。参考范梓腾等[25],本文以政府的公共预算收入与公共预算支出的差额除以公共预算收入来衡量地方政府的财政压力。结果如表5列(4)—列(5)所示,EDGI的估计系数在两个样本中均显著为正,但其数值在政府财政压力较小的样本中更大,说明数字政府建设的治理效应在政府财政资源充足的城市中更显著。数字政府建设需要财政支撑,诸如专业技术人才聘用、信息系统采购、服务外包等事项均需要政府投入相当的财政资源才得以推进[26]。如果政府的财政资源比较充裕,这可以加速数字政府建设进程,强化数字政府建设的治理效应。

最后,本文根据地方政府的技术管理能力将样本二等分。考虑政务微博与政府门户网站虽然在功能定位和运营管理上存在差异,但同作为数字治理的新形式和创新实践,政务微博可以在一定程度上反映政府对新兴技术的认知、接受程度与应用能力。为此,本文从《人民日报》和新浪微博获取地方政府的政务微博竞争力数据,以其作为地方政府技术管理能力的代理变量,即政务微博竞争力越大,说明地方政府的技术管理能力越强。结果如表5列(6)—列(7)所示,EDGI的估计系数在两个样本中均显著为正,但数字政府建设的治理效应在政府技术管理能力较强的城市中更突出。其原因在于,一是数字政府建设涉及大数据、云计算、区块链、人工智能等当前最先进的技术,如果地方政府具备较强的技术管理能力,更容易根据地方禀赋和应用需求对地区数字政府建设思路和投资规模进行科学评估,实现地区比较优势和数字资源的有机结合,避免“重复建设”“机房场地闲置”等造成的资源浪费[27]。二是数字政府建设从前期规划到真正发挥经济效应是一个漫长的过程,地方政府的技术管理能力决定了数字政府建设项目的协调成本和效率。

五、数字政府建设影响公共治理效能的机制渠道

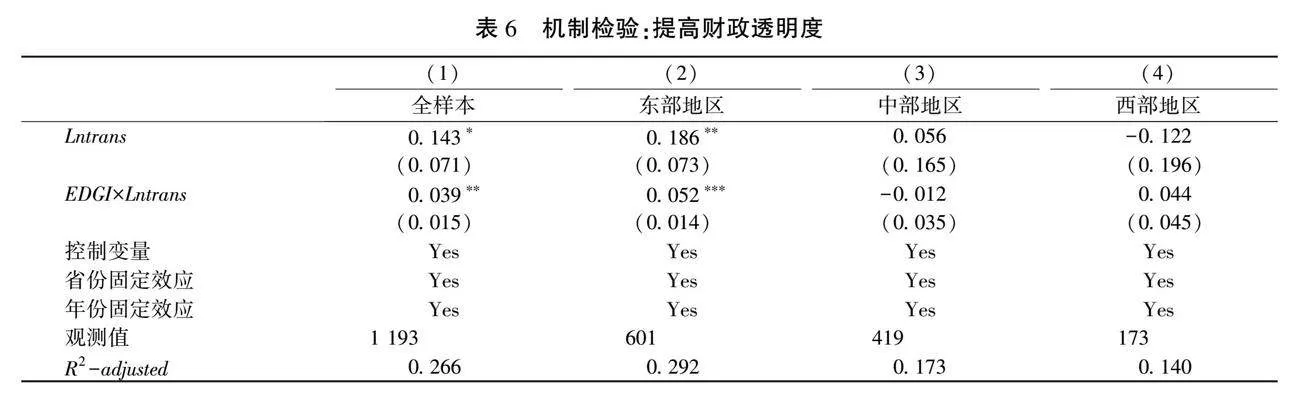

(一)提高财政透明度

财政透明度从清华大学编制的《中国市级政府财政透明度指数》中获得,并在回归中对其取自然对数。结果如表6所示,财政透明度

(Lntrans)的估计系数为0.143,财政透明度与数字政府建设交乘项(EDGI×Lntrans)估计系数为0.039,二者均通过了显著性检验。这一结果表明,数字政府建设可以通过提高财政透明度,进而强化公共治理效能。数字技术不仅加快了财政数据的收集和整理,还能实现对财政数据的准确记录和实时监测,使政府高效地管理财政资源。而且,通过建立数字平台,将年度预算、执行报告、审计报告等财政文件数字化,并在官方网站和在线服务平台进行公开,这种信息的透明性既使得政府在决策制定和执行过程中更加慎重,也有效降低了政府和公众之间的信息不对称,为提高公共治理效能奠定了基础。不同子样本的回归结果显示,“数字政府建设—提高财政透明度—强化公共治理效能”这一逻辑链条仅在东部地区样本中成立,与异质性分析结论一致。

(二)强化政府责任意识

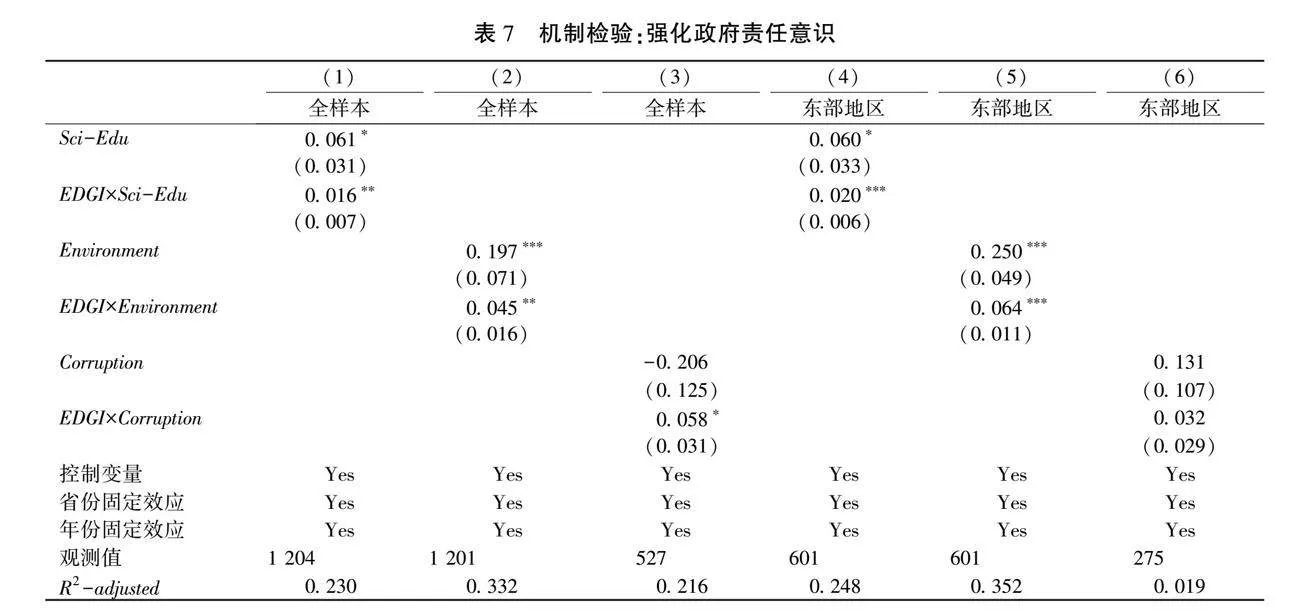

对于政府部门的责任意识,学界尚未有统一的度量方式。本文尝试从政府在科技和教育、环保、腐败治理三个方面的表现中寻找代理变量。具体地,分别以政府的科技和教育支出占地区生产总值的比重(Sci-Edu)、政府工作报告中的环保词频数量的自然对数(Environment)、地区腐败案件数的自然对数(Corruption)三个指标衡量。指标数值越大,说明政府在科技和教育、环保以及腐败治理方面分配的资源越多,表示政府部门为民服务的责任意识越强烈。全样本的回归结果如表7列(1)—列(3)所示,除了Corruption估计系数未通过显著性检验,其他变量及其与EDGI的交乘项均为正,且至少在10%水平上显著。这一结果表明,数字政府建设有助于强化政府部门的责任意识,进而提高政府的履职能力。表7列(4)—列(6)是东部地区子样本的回归结果,与上述发现基本一致③。

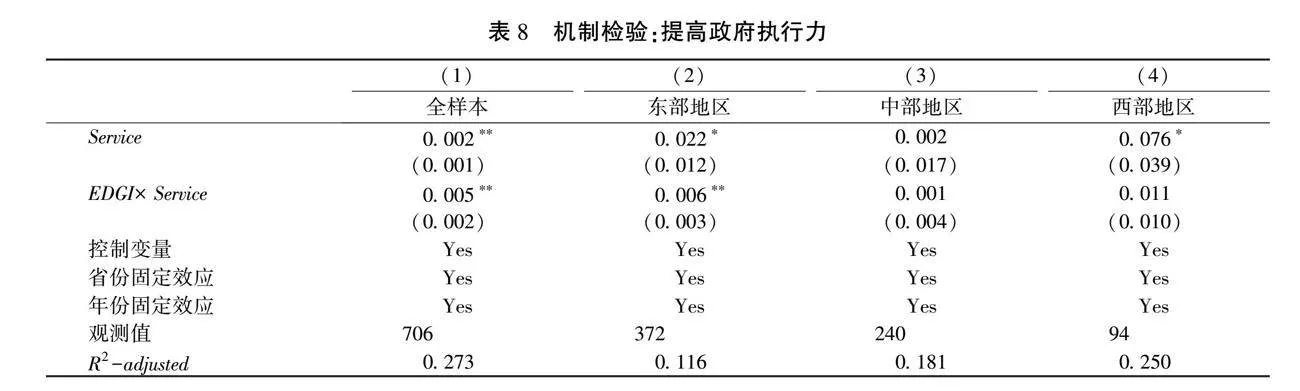

(三)提高政府执行力

对于政府执行力,本文在政府应对公众诉求方面寻找代理变量。《人民日报》发布的《政务指数微博影响力报告》从政府政务微博用户主动评论数、总发博数、被@回复数、被@回复率以及私信回复率等维度评价了各级政府政务微博的服务能力。该指标越大,说明政府对公众诉求的响应越及时,可以间接体现政府执行力。因此,本文使用政务微博服务力的自然对数衡量政府执行力(Service),回归结果如表8所示。Service和EDGI×Service的估计系数在全样本和东部地区样本中均显著为正。该结果表明,数字政府建设通过信息化手段的引入,从信息管理、服务智能化、内部协同及公众互动等多方面提高了政府的执行能力。这种提升为政府应对公众诉求提供了更加切实可行的途径,可以使政府更加高效地履行职责。至此,假说H1a基本得到验证。

六、数字政府建设推动措施的调节作用

(一)设置首席数据官制度

随着数字政府实践的不断深入,新增的政府数据治理制度在运行时与传统科层结构的摩擦逐渐显现[8],削弱数字政府建设治理效应。为了探索与数字治理制度相匹配的组织体系,解决数字治理中的“数字烟囱”“数据孤岛”“群龙无首”等问题,各地政府尝试建立首席数据官制度。截至2023年底,共有15个省级政府、76个地级市出台了首席数据官专项文件或将其列入政策议程。

在现行的政府首席数据官职责体系中,首席数据官主要负责制定政府数字化战略、统筹部门数据资产、挖掘政府数据价值、保障政务数据安全等[28]。数字治理具有较高的专业门槛,选派具有领导力的专业性人才或团队担任技术层面的管理工作,可以因地制宜、因时制宜制定地方政府的数字化战略,为政府数字化转型提供明确的框架和方向。而且,设置首席数据官具有前置数据监管风险的作用,有助于识别数字政府建设中潜在的问题并预测可能发生的挑战,从而确保政府数字治理的安全、隐私保护和合规性,使数字技术真正成为实现政府愿景和使命的工具。

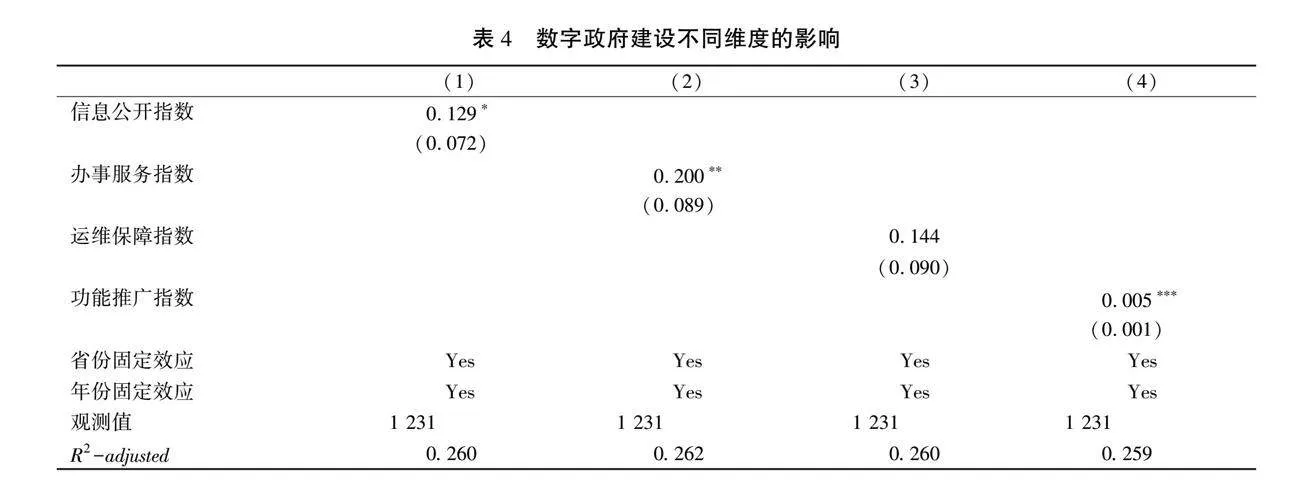

为了验证“设置首席数据官制度”对数字政府建设治理效应的影响,本文设置了首席数据官变量,将其与数字政府建设的交乘项纳入式(1)。关于首席数据官变量,如果该城市推出了首席数据官制度,政策出台当年及之后的年份,City_CDO等于1,否则City_CDO等于0。估计结果如表9列(1)所示,EDGI、EDGI×City_CDO的估计系数均显著为正,表明首席数据官制度可以强化数字政府建设的治理效应。根据各省是否出台了首席数据官制度,定义变量Pro_CDO,估计结果如表9列(2)所示,上述结论未发生明显变化。

(二)加强数字政府绩效考核

随着数字政府建设的全面推进,上级政府开始将数字政府建设纳入官员绩效考核,希望通过“标尺竞争”这一机制,调动下级政府和官员的积极性。

本文认为,地方政府是数字政府建设的具体执行者,标尺竞争引致的同侪压力在一定程度上可以强化数字政府建设的治理效应。一方面,为了获得、维持和扩大晋升优势,地方政府和主政官员会提高对数字政府建设项目的重视程度,政府通过数字技术提高公共治理效能的预期目标更容易实现。另一方面,同侪压力会促使政府官员不断提升自身数字素养,在数字政府建设中探索新的方法和解决方案,从而更好地推动政府治理流程和模式优化,使得数字技术真正成为提高政府治理效能的有效工具。而且,政府之间的竞争也可以发挥示范效应,促进数字政府建设经验的分享,加快实现政务服务系统集约建设、互联互通、协同联动。

本文将地方政府的同侪压力纳入式(1)以间接检验“加强数字政府绩效考核”这一措施对数字政府治理效应的影响。关于地方政府同侪压力,本文以地方政府门户网站绩效在全省的排名衡量,地方政府在省内排名越低,说明其面临的同侪压力越大。估计结果如表9列(3)—列(6)所示。无论是全样本回归还是分样本回归,数字政府建设与同侪压力的交乘项EDGI×Peer pressure的估计系数均为正,且至少在10%水平上显著。这一结果表明地方政府的同侪压力对数字政府建设治理效应具有正向调节作用。在同样的条件下,地方政府的同侪压力越大,数字政府建设对公共治理效能的提升作用越大。

七、研究结论与政策启示

数字政府建设是建设数字中国的基础性和先导性工程,也是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。政府门户网站、在线服务平台、政务微博、数据开放平台等政府创新实践体现了中国政府在数字政府建设方面的积极努力,期间出现了如上海“一网通办”、杭州“实时交通管理”、北京“残疾人在线服务”等成功案例,但也不乏“数字形式主义”,导致政府建立的数字系统和平台沦为“摆设”。数字政府建设的出发点与落脚点是通过构建高效的政府数字化服务体系,满足人民对美好生活的向往,但对于数字政府建设是否以及如何影响政府履职能力和公共治理效能,学界尚未形成一致结论,且缺少实证检验。

本文以2013—2022年中国地级及以上城市数据为样本,使用DEA-Malmquist指数测算了政府的公共治理效能,识别了数字政府建设对公共治理效能的影响以及政府推进数字政府建设措施的实施效果。主要研究结论如下:第一,数字政府建设显著提高了公共治理效能。当城市的数字政府建设水平每提升1%,政府公共治理效能大约提高15.77%。该结论经过使用工具变量估计、非线性模型估计、替换变量度量方式等稳健性检验后依然成立。第二,数字政府建设的治理效应存在三个层面的异质性:一是相对于其他数字治理形式,信息公开和在线服务的数字化发挥更关键作用;二是对于不同治理水平的城市,数字政府建设的影响呈现先增强再减弱的倒V型特征;三是数字政府建设的治理效应在东部地区以及政府技术管理能力强、财政压力小的城市中更为明显。第三,对于数字政府建设驱动公共治理效能提升的机制渠道,一是数字政府建设提高了财政透明度,有效降低了政府和公众之间的信息不对称,为提高公共治理效能奠定了基础;二是数字政府建设有助于强化政府的责任意识,使公共服务体系日益完善;三是数字政府建设提高了政府决策的科学性,为政府了解公众需求提供了切实可行的工具,提高了政府执行力。第四,科学的制度设计是数字政府建设整体协同推进的重要条件,设置首席数据官制度和加强数字政府绩效考核均有助于强化数字政府建设的治理效应。

本文为识别数字政府治理效应提供了新的经验证据,对优化数字政府建设的制度设计具有一定的启示:首先,政府需要做好顶层设计,在技术创新、管理模式等多方面共同发力,进一步深化数字政府建设。在技术创新方面,政府可以与科研机构、企业合作,建立技术创新联盟,共同推动数字技术在政府治理中的应用。同时,鼓励和支持本地企业在数字化领域的创新,促进数字产业的发展,营造良好数字生态。在管理模式方面,政府应当进一步完善组织设计,建设适应数字时代需求的管理机制,比如优化政府组织架构、加强信息化人才队伍建设、提高政府工作人员的数字素养等。为了形成共治共建的良好局面,政府需要注重社会参与和民意反馈,借助数字化平台、互联网和社交媒体等工具,鼓励市民积极参与政府决策和公共事务管理,及时获取社会各界的反馈意见,提高决策的科学性和公正性。

其次,结合地区比较优势和治理需求,强化数字政府建设的治理效应。对于政府治理效能较低和经济发展水平相对落后的地区,政府应该理性对待数字技术,在充分挖掘地区资源优势的基础上,制定差异化的数字化战略和政策。对于财政资源匮乏的地区,可以通过政企合作、采用开源技术和共享资源的方式来降低数字政府建设的成本。同时,通过灵活的战略规划和合理的资源配置,分阶段推进数字政府建设,先选择在一些具有代表性和示范性的领域开展数字治理试点项目,积累经验,发现问题,再逐步推广到更大范围。

最后,兼顾国际经验和中国特色,持续完善数字政府建设的制度保障体系。正视数字政府建设实践中存在的“制度空转”“治理悬浮”等问题,着力强化改革思维,以制度创新破除制约数字政府建设治理效应的体制机制障碍,最大程度地调动各级政府的积极性,最大限度地发挥数字政府的引领作用。兼顾国际经验和中国特色、顶层设计和基层探索,一方面,可以设立专门的数字化管理部门或机构,比如推出首席数据官制度,建立跨地区、跨部门、跨领域的合作机制,负责协调和推动整个政府的技术管理工作,形成科学、高效的管理体系,以适应数字时代的需求。另一方面,建立明确的激励机制,将“标尺竞争”嵌入数字政府建设,采用包括但不限于提供晋升机会、提高薪酬、发放奖金、授予荣誉称号等多种激励手段,将主政官员的表现与数字政府建设挂钩,以调动政府官员的积极性。

注释:

①2013—2022年,《中国政府网站绩效评估报告》分别公布了333、128、137、136、155、156、167、163、154、154个城市的政府网站绩效得分。

②经济显著性的计算:自变量的回归系数/因变量的均值,即0.141/0.894=15.77%。

③在中西部地区子样本的回归中,政府责任意识与数字政府建设的交乘项大多不显著,因此,未予报告。

参考文献:

[1]王英,魏姝,吴少微.“数据飞轮效应”:数字政府建设实现整体智治的内在机理[J].中国行政管理,2023(6): 61-72.

[2]白志华.以数字政府建设提升政府治理能力[J].中共石家庄市委党校学报,2020(9): 45-48.

[3]沈费伟,诸靖文.数据赋能:数字政府治理的运作机理与创新路径[J].政治学研究,2021(1): 104-115.

[4]马亮.数字政府如何降低行政负担?[J].行政管理改革,2022(9): 4-12.

[5]BUFFAT A.Street-level bureaucracy and e-government[J].Public Management Review,2015,17(1):149-161.

[6]BERGER J B,HERTZUM M,SCHREIBER T.Does local government staff perceive digital communication with citizens as improved service?[J].Government Information Quarterly,2016,33(2):258-269.

[7]孟雪,郝文强.面向数字经济发展的政府数据开放价值创造系统建构与运行机制研究——基于创新生态系统的理论分析[J].情报杂志,2023(2): 134-141.

[8]韩啸,王莉.政府首席数据官驱动政府数据开放的效果评估与作用机制[J].公共管理评论,2023(4): 1-25.

[9]王广辉,郭文博.数字政府建设面临的多重风险及其规避策略[J].改革,2022(3): 146-155.

[10]刘飞,王欣亮.政府数字化转型与地方治理绩效:治理环境作用下的异质性分析[J].中国行政管理,2021(11): 75-84.

[11]万相昱,蔡跃洲,张晨.数字化建设能够提高政府治理水平吗[J].学术研究,2021(10): 94-99.

[12]张小劲,陈波.以数据治理促进政府治理:政务热线数据驱动的“技术赋能”与“技术赋权”[J].社会政策研究,2022(3): 47-60.

[13]MERGEL I,EDELMANN N,HAUG N.Defining digital transformation: Results from expert interviews[J].Government Information Quarterly,2019,36(4):101385.

[14]尹博文.数字政府优化乡村治理能力的双重困境、深层原因及法律应对[J].现代经济探讨,2022(11): 123-132.

[15]姜宝,曹太鑫,康伟.数字政府驱动的基层政府组织结构变革研究——基于佛山市南海区政府的案例[J].公共管理学报,2022(2): 72-81.

[16]JUN K,WANG F,WANG D.E-government use and perceived government transparency and service capacity evidence from a Chinese local government[J].Public Performance amp; Management Review,2014,38(1):125-151.

[17]LI Y,SHANG H.How does e-government use affect citizens' trust in government? Empirical evidence from China[J].Information amp; Management,2023,60(7):103844.

[18]YUAN Y,DWIVEDI Y K,TAN G W,et al.Government digital transformation:Understanding the role of government social media[J].Government Information Quarterly,2023,40(1):101775.

[19]AHN M J,BRETSCHNEIDER S.Politics of e-government:E-government and the political control of bureaucracy[J].Public Administration Review,2011,71(3):414-424.

[20]GONG Y,YANG J,SHI X.Towards a comprehensive understanding of digital transformation in government: Analysis of flexibility and enterprise architecture[J].Government Information Quarterly,2020,37(3): 101487.

[21]RUKANOVA B,VAN ENGELENBURG S,UBACHT J,et al.Public value creation through voluntary business to government information sharing enabled by digital infrastructure innovations: a framework for analysis[J].Government Information Quarterly,2023,40(2): 101786.

[22]林细细,赵海,张海峰,等.政府层级关系简化与公共治理效能[J].财贸经济,2022(5): 36-51.

[23]郭高晶,胡广伟.我国数字政府建设绩效的影响因素与生成路径——基于31省案例的模糊集定性比较分析[J].重庆社会科学,2022(3): 41-55.

[24]王晓晓,黄海刚,夏友富.数字化政府建设与企业创新[J].财经科学,2021(11): 118-132.

[25]范梓腾,孟庆国,魏娜,等.效率考量、合法性压力与政府中的技术应用——基于中国城市政府网站建设的混合研究[J].公共行政评论,2018(5): 28-51.

[26]谭海波,范梓腾,杜运周.技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设——一项基于TOE框架的组态分析[J].管理世界,2019(9): 81-94.

[27]MALODIA S,DHIR A,MISHRA M,et al.Future of e-government: An integrated conceptual framework[J].Technological Forecasting and Social Change,2021,173:121102.

[28]陈新明,高小平.地方政府首席数据官制度运行的现实审视与优化路径[J].探索,2023(6): 80-92.

责任编辑:韩曾丽

The Effect Evaluation of Digital Government Development on Public Governance Efficiency

——Taking the \"Second

Li Enji1,2,Liu Shuai3

(1.School of Economics, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061, China;

2.Hebei Collaborative Innovation Center for Urban-rural Integrated Development, Shijiazhuang Hebei 050061, China;

3.Center for Macroeconomic Research, Chinese Academy of Fiscal Sciences, Beijing 100142, China)

Abstract:

Using the data of prefecture-level and above cities in China, this paper identifies the impact of digital government development on the public governance effectiveness. It is found that digital government development improves public governance effectiveness on the whole by improving financial transparency, strengthening government responsibility awareness and enhancing government execution, but there are three levels of heterogeneity in this effect: First, compared with other forms of digital governance, information disclosure and online service digitalization play more critical role; Second, for cities with different governance levels, the influence of digital government development presents an inverted V-shaped feature of first strengthening and then weakening; Third, the governance effectiveness of digital government development is more obvious in the eastern region and cities with stronger technical management capabilities and less financial pressure. In addition, scientific system design is the key to promote the digital government development. Meanwhile, setting up chief data officer and strengthening digital government performance assessment can effectively strengthen the public governance effectiveness of digital government development.

Key words:

digital government development; public governance effectiveness; chief data officer; digital government performance assessment