数字劳动中隐蔽性数字剥削的深层逻辑解蔽

摘 要:

社交平台劳动是数字劳动的一种特殊形式,是指用户使用社交平台服务的同时无偿生产数字产品的一种新型劳动。随着社交平台的影响力不断增强,人们逐渐认识到社交平台劳动中可能存在隐蔽性的剥削,这种隐蔽性源自用户对所从事数字劳动的认知偏差。首先是“我选择”,潜在用户根据平台提供的服务主动选择成为平台用户,用户会因为自己消费者的身份而忽视自身的生产者身份。其次是“我获利”,用户关注获得了平台提供的服务,而忽视平台方与用户之于数据劳动产品的操作权限是不平等的。最后是“我需要”,用户关注平台的使用体验,而忽视了平台造成的用户依赖,最终被社交平台支配。也就是说,社交平台劳动的复杂性导致了用户的认知偏差,且这种偏差在平台资本逻辑的驱动下被不断加深,致使其中的数字剥削变得秘而不宣。因此,对隐蔽性数字剥削的深层逻辑解蔽,将成为对社交平台劳动中隐蔽性数字剥削进行道德谴责的前提。

关键词:

数字剥削;社交平台劳动;数字劳动;隐蔽性

中图分类号:F49

文献标识码:A文章编号:1007-2101(2025)01-0059-10

收稿日期:2024-04-23

基金项目:国家社会科学基金重大项目“改革开放以来中国发展道路的政治经济学理论创新与历史经验研究”(20amp;ZD052);陕西省社会科学基金专项项目“习近平总书记关于中国式现代化的重要论述研究”(2023LS02)

作者简介:

孙绍勇(1990-),男,云南楚雄人,西北工业大学教授,博士生导师;王雨晨(1995-),男,河南巩义人,西北工业大学博士研究生。

一、问题的提出与研究背景

数字劳动这一概念最早是由意大利学者泰拉诺瓦提出的,数字劳动“是自愿给予和零报酬并存,享受和剥削同在”,也可以称之为“免费劳动”[1]。随着数字技术的成熟,数字劳动的内涵日益增扩,这种特殊的劳动内容颠覆了传统的劳动形式。尤其是以社交平台劳动为主要形式的狭义数字劳动,由于其自愿、无酬的特性也被称为“免费劳动”“无酬劳动”“玩劳动”,无疑是人类历史上一种全新的劳动形态。然而,一些学者并没有将数字劳动这一新的劳动形态视为人类解放的“真谛”,而是致力于揭露数字劳动中存在的数字剥削。泰博·肖尔茨在《数字劳动:既是游乐场又是工厂的互联网》一书中明确表明,数字劳动力是受到剥削和异化的。非工资劳动在资本主义中真实存在,并在数字资本时代普遍化。[2]10斯坦福百科全书将“剥削”某人定义为不公平地利用他人,即利用另一个人的弱点为自己谋利。①“不公平地利用”表明剥削是一个道德概念,“为自己谋利”表明剥削是一个经济概念。然而,免费劳动的出场使得数字剥削变得更加模糊,安德烈耶维奇指出数字剥削是一种“有闲暇时间和资源来从事被监测和跟踪的活动”[2]11。

随着数字技术的发展,社交平台能够搭载更多的功能和服务,为用户的日常交往带来极大便利,进而涌现出了诸如Facebook、Instagram、TikTok等具有庞大受众的社交平台,致使每个人都可以在自愿、无酬的条件下随时随地进行社交平台劳动。自愿、无酬的特点模糊了数字劳动中的劳动关系,经济关系也由此变得隐蔽。而用户自愿从事无酬社交平台劳动这一事实,使得对该劳动的道德谴责也遇到了挑战。罗松涛等认为数字劳动中数字剥削的本质隐蔽在轻松愉悦的环境之下,因此不容易被发现,这一现象使得数字劳动中的数字剥削具有隐蔽性。[3]韩炳哲指出,在新自由主义政权中,剥削不再以异化和去现实化的方式进行,而变成了自由和自我实现。这里没有作为剥削者的他者,而是基于一种完善自我的信念,心甘情愿地压榨自身。[4]

使用平台服务的用户越来越多,平台运行的规则也逐渐被用户所熟知。然而,用户对社交平台数字劳动存在的剥削大多处于一种“无意识”状态。根据Website Rating发布的《25+社交媒体统计和趋势》报告显示,全球大约有47.4亿活跃的社交媒体用户,2023年全球社交媒体增加了1.9亿新用户。目前,全球近59.3%的人口至少使用一个社交媒体平台。2015年,用户平均每天在社交平台上花费1小时51分钟,到2023年,持续时间增加了50.33%,达到2小时27分钟。②也就是说,用户并没有因为其在使用平台服务时受到剥削而降低从事数字劳动的热情。究其原因,就是数字劳动者在数字劳动过程中处于一种愉悦、快乐的状态。因此,剥削的事实未必会阻止数字劳动者从他们的劳动或合作努力的成功中获得乐趣,批判剥削也未必会降低数字劳动者的乐趣和正在从事工作的价值。[2]23这种“愉悦、快乐”会影响用户从事数字劳动的感受,从而忽略、淡化用户对社交平台数字劳动剥削的认识。这种“愉悦、快乐”的感受主要来自三方面的主体意识:一是“我选择”,即用户是自主选择平台并成为其用户的;二是“我获利”,即用户免费或支付了很少的费用获取了平台提供的服务;三是“我需要”,即用户认为自己非常需要平台提供的服务内容。

这些主体意识与现实之间存在不小的偏差,主体意识通过强调主体能动性淡化了社交平台中的数字剥削,掩盖了数字劳动者受到剥削的事实。其一,因为成为平台的用户是“我选择”,因此用户认为可以通过权衡利弊减少自己受到的剥削。然而事实上信息时代的选择会受到多种因素的影响,用户的选择不会是凭空而来,而是以浏览APP下载商店的排行榜、广告宣传或是受到他人推荐等方法为契机,了解平台服务与规则并做出选择。前者是非公益性质的,并常常受到资本的操控。后者则一旦形成了规模效应,就会极大程度影响用户的选择,如用户对Facebook、WhatsApp等主流社交平台的首要选择动机就在于他的亲戚朋友、工作伙伴以及同圈层的人都是平台用户。因此,事实上用户做出的选择是受到影响和干扰的,通过自主选择避免受到剥削更是几乎不可能的。

其二,用户以无法实现价值的数据交换平台服务,结果上看是“我获利”,因此即使存在剥削也是可以忽略不计的。一方面,用户只能用个人数据交换该平台服务,而平台却通过服务规则获取了数据的所有权,并可以多次出售给不同的买家。另一方面,数据的价值机制较为复杂,个人生产的数据需要经过分析和汇聚才能体现其价值,并且其价值难以衡量,而用户一般缺乏实现数据价值的手段和动机。如用户在TikTok上浏览短视频时并不会关心自己是否在生产数据,为平台创造了价值,因为此时的“我”沉浸在享受平台服务的过程中,不但不会认为自己受到剥削,反而觉得平台为“我”提供了生活上的便利。因此,在平台通过数据获取的巨额利润面前,用户获得的平台服务价值量是不值一提的。

其三,“我需要”平台提供的服务,因此即使存在剥削我也会欣然接受。一方面,平台服务所满足的需要都是被创造出来的。如Instagram是以静态图片和动态图片分享为主体的社交平台、TikTok是以短视频分享为主体的社交平台。在这些平台出现前,并没有以诸如动态图片、短视频作为主体服务内容的社交平台,用户也没有类似的需求。由于资本具有逐利性且市场存在竞争,平台推出的服务就不再停留在满足需要,而在于使用户沉迷。青少年由于接受数字技术较早且自控力较差,容易出现成瘾、不理智消费、被负面信息影响的情况。究其原因就在于其被资本创造的需要所胁持。另一方面,平台不断推出新的服务,用户将更加依赖于平台。因为使用平台服务成为用户生活的一部分,如是否继续作为Facebook的用户是自由的,但如果用户退出平台就意味着失去曾在平台中分享创作的内容、留存的聊天记录和互动评论信息。如果该社交平台已经形成了流行趋势,那么用户退出平台就会有“社交孤立”的危险。因此,虽然这些“需要”是客观存在的,但其在很大程度上受到平台资本的鼓吹和影响。

综上所述,这些主体意识构成了数字劳动者从事数字劳动时“愉悦、快乐”的情感,从而淡化并忽略了数字劳动存在剥削的事实。因此,分析主体的状态如何是对数字剥削进行逻辑解蔽的关键,而现有研究鲜有专门从主体认识角度分析数字剥削隐蔽性的观点。为了揭露迷雾笼罩下数字劳动的剥削性质,对其中数字剥削的深层逻辑进行解蔽,本文意在对数字劳动进行政治经济学分析,探寻数字劳动者在数字资本的支配下“产生了哪些主体意识”“这些主体意识是怎样产生的”“谁从中获得了利益”以及“谁该为此负责”等问题的答案。

二、被误导的主体认识之“我选择”

数字劳动中隐蔽性数字剥削会造成“我选择”的主体认识,也就是说,用户根据个人喜好和需要选择社交平台,并付费或免费获得各类型社交服务。在传统雇佣劳动关系中,工人只能靠出卖自身劳动力来换取所需的生活资料。但在数字劳动中,自由选择的认识必然导致对于数字剥削的忽视。在“积极主动”并“自觉自愿”地从事数据资料生产过程中,劳动者模糊了劳动与休闲、劳动时间和闲暇时间之间的区别,进一步加剧了自身劳动力被资本侵吞的趋势。[5]通过以下两个路径厘清这一认识的生成逻辑。

(一)数字劳动是产消一体的新型劳动

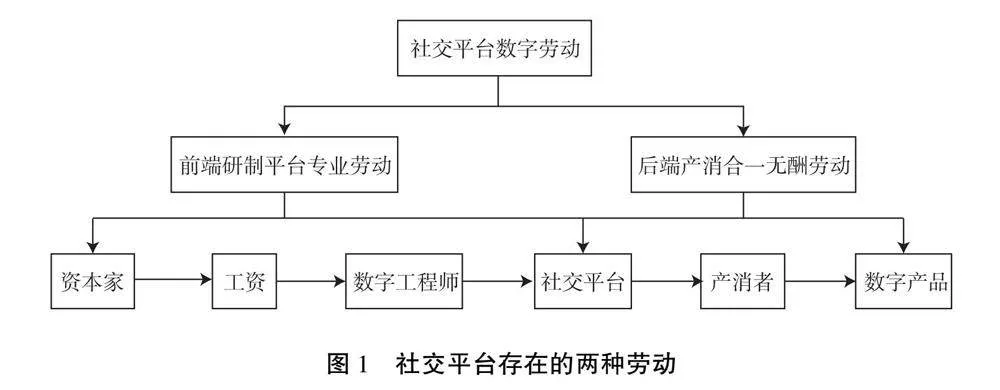

随着资本主义生产方式与互联网技术的发展,数字劳动的阵地转向了用户生成内容的网站,也被称为社交媒体或Web 2.0。有学者将社交平台劳动视为产消一体的新型劳动。对此,托夫勒提出了“产消者”(prosumer)概念,指出用户在产消一体的劳动中扮演着消费者与生产者的双重角色。[6]产消一体造成了生产与消费边界的模糊,其通过引导用户进行有意识的消费从而使他们成为平台用户;由于在平台中生产与消费是同步进行的,用户并没有从事生产劳动的自觉,因此沦为免费劳工,其生产的数据也被平台垄断。以社交平台为线索,存在两种主要的劳动形式,一是前端生产社交平台的研制平台专业劳动,二是以社交平台为生产资料的后端产消合一无酬劳动(如图1所示)。

白暴力认为,产业资本的运动依次经过三个不同的阶段,分别是购买阶段、生产阶段和销售阶段,其中购买阶段和销售阶段是流通过程,生产阶段则是生产过程。[7]针对前端研制平台专业劳动,资本的运动表现为,首先,资本作为买方购买生产资料以及购买数字工程师的劳动力;其次,数字工程师使用劳动资料生产出社交平台这一劳动产品;最后,将社交平台作为商品进行出售或是留为己用。针对后端产消合一无酬劳动,首先,资本购买社交平台并将其同时作为获取劳动力的手段与劳动资料。一方面,资本通过展示社交平台提供的服务以吸引潜在用户成为平台劳动力;另一方面,社交平台也是产消合一无酬劳动必要的劳动资料。其次,平台用户在社交平台消费的同时生产出两种数字产品:一是用户在社交平台创作的个性化内容,如短视频、推文、音乐、图片等;二是用户在社交平台进行消费和创作性生产活动中产生的个人数据,包括个人消费喜好、家庭构成、家庭住址等信息。最后,在销售阶段,作为创作内容的数字产品在平台的遴选下通常以优质内容的形式被整合和推送,用以加强平台对既有用户的黏度和对潜在用户的吸引力。在此过程中,作为个人数据的数字产品被打包出售给广告商,广告商通过分析和整合数据可以实现广告的精确投放。

马克思指出,“如果整个过程从其结果的角度,从产品的角度加以考察,那么劳动资料和劳动对象二者表现为生产资料,劳动本身则表现为生产劳动。”[8]211生产劳动是为资本增殖服务的,而区分生产性劳动与非生产性劳动的关键就在于是否生产剩余价值以及是否为资本的增殖服务。如前文所述,在社交平台劳动中虽然资本实现增殖的方式是多样化的,但共同点是都需要以产消者的社交平台劳动为载体。生产越来越多地在消费场所进行,消费也越来越具有生产性。[9]在产消合一的无酬劳动中,由于社交平台既是劳动资料也是获取劳动力的手段,因此在这种劳资运动中,生产过程实现了社交平台的消费和生产的统一,由此促成了产消一体。主体误将消费者视为自己的唯一身份,以“我选择”这一观念为主导忽视了自身生产者的身份。

(二)平台资本对消费者选择的干预

Hillel Steiner认为,当A从互动中获得的收益多于B的收益,而B获得的收益少于不存在先验不正义情况下他们获得的收益时,剥削就出现了。[10]事实上,许多理论家都同意,一个预先的不公正是剥削的必要条件。如马克思认为劳动者出售劳动力给资本家,资本家只支付了再生劳动力所需的货币,而剩余价值被无情攫取。马克思指出,“凡是社会上一部分人享有生产资料垄断权的地方,劳动者,无论是自由的或不自由的,都必须在维持自身生活所必需的劳动时间以外,追加超额的劳动时间来为生产资料的所有者生产生活资料,不论这些所有者是雅典的贵族,伊特鲁里亚的神权政治首领,罗马的市民,诺曼的男爵,美国的奴隶主,瓦拉几亚的领主,现代的地主,还是资本家。”[11]因此,雇佣劳动中的无产者拥有一定程度的自由,他可以自由选择将自身劳动力出卖给谁。但由于私有制使劳动资料与无产者分离,因此他必须要用自己的劳动力向资本家换取生活资料。那么无产者就产生了两个选择,一是不得不选择出卖自身劳动力,二是根据劳动力买方提供的酬劳选择为谁劳动。

反观社交平台劳动,其劳动资料——社交平台是由资本雇佣数字工程师进行生产劳动所形成或以货币资本形式直接购买而来的。为了保证资本流通的顺利进行,资本会通过分析、调研用户的喜好构建社交平台,以吸引用户成为平台中的产消者。在经济层面,用户获得了社交平台的使用价值,而资本却意在回收社交平台原始价值的同时攫取产消者创造的剩余价值。在主体主观认识层面,资本通过研制迎合潜在用户兴趣、爱好的社交平台,以吸引用户消费平台服务从而成为平台劳动者,却未告知其将作为产消者在消费平台服务的同时生产数据产品,并且其生产的产品被平台收集,通过进一步的分析和整合成为资本创造剩余价值的工具。

一方面,虽然资本通过迎合用户喜好开发对应的产品可以被理解为市场行为,但是在资本主导逻辑下,用户的喜好、需求以及消费行为会被干预,从而造成“信息窄化”,使其逐步丧失个体主动性。另一方面,在用户的选择阶段,平台资本采取了某些欺骗手段影响了用户的选择。平台资本通过展现平台服务以吸引消费者,却通过极为简易的服务条款以及醒目的“同意并继续使用”选项遮蔽了消费者所需履行的义务,使其成为平台无偿劳动者。而详细服务条款往往内容量设置庞杂且字体极小,从而避免用户进行详细阅读。试想如果消费者在使用平台服务前被明确告知平台对其私人数据的使用权、操作权,消费者一定会重新思考这一条款是否具有合理性,或是否会对自己造成不利的影响。平台资本就是通过遮蔽或误导力图在保证其合法运营的基础上隐瞒用户将成为平台劳动者的事实。因此,平台资本事实上主动地影响了用户的选择,而在“我选择”这一行为前的有意影响构成了数字劳动者“我选择”这一认识的另一重要原因。

总的来说,“我选择”这一认识产生的逻辑主要有两条:一是社交平台劳动是一种产消合一的特殊劳动,关注“我选择”的同时忽视了“我生产”;二是社交平台本身是资本为吸引用户量身定制的,通过加强用户使用的兴趣,削弱和遮蔽平台服务的使用代价,以此营造“我选择”的主观体验。

三、被误导的主体认识之“我获利”

隐蔽性数字剥削造成的主体认识也包括“我获利”,即用户通常免费获得了与自身喜好匹配的社交平台的使用权,于是形成了平台的一切设计和更新都是为用户提供服务的假象。尤其是随着各种APP、门户网站的普及,用户在某种程度上也了解了社交平台的营利性质,却依然为了获取服务参与社交平台劳动。有学者认为社交媒体用户没有从经济上阻止其从事内容假设的原因在于,他们发现这些内容是如此有用,以至于被剥削的速率最终变得相对较小——至少不会超过其他工作。[12]换句话说,数字剥削比数字劳动关系中存在的剥削更为温和,甚至被人们认为是互惠型剥削,即“有些剥削似乎是对双方有利而非有害的”。[13]互惠型剥削这一认识直接从经济层面肯定了剥削的合理性,进而造成了对剥削的道德谴责的失效。一方面,互惠与否最终应该落在交易双方所获商品的价值上。如果失去了价值衡量,那么“互惠”就成为没有根据的口号。如资本主义雇佣劳动关系中的劳动者虽然能够通过出卖劳动力换取工资,再用工资购买维持自身生存所需的生活资料,但并不能因此认为这些劳动者受到的是一种互惠型剥削。另一方面,在私有制条件下,由于交易双方的生产投入、生产条件都是不同的,因而交易双方所获得的价值不可能完全相等。那么就要以历史的、具体的眼光看待剥削,因此判断一种剥削是否互惠应该考虑其是否符合当下生产力的发展状况,是否有哪一方获取了其不应得的利益。因此,需要结合社交平台劳动中的“不平等”与数字产品的特殊性探讨是否需要对数字剥削进行道德谴责。

(一)社交平台劳动中的“不平等”

有学者认为,剥削理论是一种分配理论,公平交易直觉上的标准就是“平等”,要求交易双方所得平等,或是交易产出的分配平等。在社会主义市场经济条件下,“坚持按劳分配原则,完善按要素分配的体制机制”[14]就是平等,反之则是“不平等”。社交平台劳动中的“不平等”集中体现在两个方面。

一是权限的“不平等”。几乎在所有社交平台中,用户选择平台成为平台中的产消者都是通过点击“同意并使用”这一选项才能享用平台的服务,“使用”就是使用平台服务,而“同意”是指用户必须遵守平台方所制定的规则。这些规则通常是非常详细繁杂的,却以极其简略的内容出现在用户的页面弹窗。平台资本努力营造全心全意为用户提供服务的假象,却将“拥有用户数据使用权”隐藏在冗杂的平台条款中。进而,虽然用户和平台方都可以获取平台上的数据信息,然而双方的权限却依然存在很大的差别。蓝江认为当代西方数字资本主义更重要的是另一种分离,即用户与自己生产出来的数据—流量的分离。[15]这种分离直接源自平台所设立的种种规则。首先,虽然用户可以访问他在平台上创造的大部分数据,但不能访问其他人的全部信息。例如,在Facebook上,人们可以查看很多关于好友的信息,甚至是好友的好友圈信息,但很少有关于非社交圈的人的信息。虽然用户在平台可以自由浏览各种信息,但用户的选择只有是否向他人展示自己的信息,或是对部分人展示不同的个人信息。这就决定了用户必然存在平台的信息盲区,而平台方不存在这一问题。其次,根据平台规则,用户可以参与数据的创造和访问,但通常被明确禁止汇编或操作该网站上产生的数据样本。最后,因为产消劳动关系并没有签订合同,用户可以中途主动退出以结束此关系。然而,由于用户生产的数据被保存在平台中,因此对于平台方来说,用户即使退出平台,平台方依然能够使用运营期间所获得的用户数据,而用户却因为与平台的切割无法访问自己在平台生产的数据,用户如果想重新获得这部分数据,就必须回到平台进行浏览或复制。

二是回报的“不平等”。对回报的“不平等”最直接的论述就是数字劳动是无酬劳动和免费劳动的观点。对于平台方而言,社交平台劳动的回报就是用户生产的数据内容以及平台价值的提升。值得注意的是,平台方最终的目的是实现资本增殖,因此大多数情况下平台方都将数据出卖给广告商以换取货币从而作为新的资本。产消者没有获得任何工资,却在受到资本营造和鼓吹的流行趋势裹挟下,自愿且无偿地为平台方生产数字产品。如果将数字劳动看作与传统劳动相似的劳动概念的话,那么社交平台劳动者没有在生产中获得工资是难以想象的。因此,社交平台提供的服务代替工资成为了获取劳动力商品的手段,但社交平台由平台方直接购买或雇佣数字工程师研制而来,因而是平台方私有,用户只能获得其使用权。虽然社交平台的使用价值被广大用户所分割,但即使是联合起来的所有用户,也不能获得社交平台的所有权和修改权。随着资本营造的流行趋势显现与平台流量的提升,平台本身具有了社会生活资料的性质,因此消费者放弃平台服务,选择不成为平台劳动者就会面临“社交孤立”的风险。马尔库塞认为现行大多数需要,诸如休息、娱乐、按广告宣传来处世和消费、爱和恨别人之所爱和所恨,都属于虚假的需要这一范畴之列。[16]一方面,用户获得的回报虽然属于他的需要,却属于被资本制造出来的虚假需要;另一方面,用户所生产的数据因不平等的平台规则被平台方掌握并用来牟利。

三是劳动关系的“不平等”。在潜在用户成为产消者的过程中,首先用户选择平台的标准是平台服务符合自己的需要,因而获得的是社交平台的使用价值,然而,这一使用价值不是一直固定的。社交平台因为符合用户喜好才能够吸引消费者,而由于信息具有时效性以及与同类型平台的竞争,平台方需要不断更新社交平台的内容以维系用户黏性,从而确保用户能够继续在平台进行产消一体的劳动。平台为了确保核心用户黏性与扩大受众而进行更新,但当受众扩大到一定程度就会触发边际效应,即受众多的平台内容都以便捷性、快捷性著称,随着共性对个性的挤压,这就会导致损失特定领域的专业需求用户,个人的需求在某种程度上不再被满足。平台的更新决定了平台提供的服务,因此在某种意义上用户的回报是由平台方决定的。一旦内容逐渐偏离了用户最初的选择,要么屈身于平台继续享用“次等的服务”,要么退出平台结束劳动关系。而不管是前者还是后者,用户只能被动地接受或是放弃,而平台不仅获取了产消者的数字劳动产品,还通过数据的进一步分析和整合以盈利。

(二)数字产品的“特殊性”

社交平台劳动的产品是数据,而数据作为信息时代的核心,各方面都区别于传统劳动产品,主要体现为数据复杂性与原始性。所谓复杂性是指数据价值的认识和实现是复杂的,例如:个人的购物习惯信息并不算是秘密,不但自己了解,也可能在日常谈话中被亲友掌握,却没有人将其视为有价值的商品,或者说,体会不到这一信息的价值。而某地区一万人的购物习惯信息就非常有价值,平台方可以通过将这些信息出售给广告商从而实现盈利。而由于平台规则规定用户只能访问个人的全部信息与他人的公开信息,用户几乎不可能与平台方掌握相同数量的信息。数据体现的价值是随着数量的增加非线性上升的。因此,平台方可以收集大量的用户数据实现盈利,而用户只能拥有以个人为主的少量数据,难以意识到或实现数据的价值。大工业时代资本家力图对物质生产资料进行积聚与垄断,反照当代,数字资本时代的资本家同样对核心数字技术与数据资源进行独占与垄断,只是方式和方法更为隐蔽。

所谓原始性是指用户生产出的数据是散乱和无规则的,需要经过分析将其聚合起来才能发挥价值。事实上,“知识只需要产生一次,就可以低成本无限复制,并且可以高速分发。”[17]因此,数据价值之所以难以实现不在于信息享有的不均,而在于用户生产的信息是原始且杂乱无章的,需要经过进一步的分析处理才能实现数据的价值。[18]数据只是用户享受平台服务所留下的“废气”,这种理论也被称为“废气论”。从劳动产品本身来看,虽然数据的收集整理是实现盈利的必要条件,但产消合一劳动者生产的是具有个人精神特征的信息产品以及虚拟身份信息。也就是说,用户劳动同样是不可或缺的,因为用户创造了特性商品,数字工程师才能作为数字劳工进行数据分拣,二者是价值链条上不可或缺的两部分。然而,这种观点试图说明产消者并没有创造价值,否定了产消者的劳动,也成为用户难以认识到数据价值的原因之一。

综上所述,由于社交平台劳动中平台方与用户权限和回报的不同,得出了双方交易确实存在“不平等”的结论。此外,数字产品的复杂性和原始性使得用户难以认识到数据的价值,平台资本鼓吹的用户没有创造价值的思想使得这一“不平等”关系被永恒化和神圣化。用户长期沉浸在数字资本营造的“为用户提供服务”的假象中,因此不觉得受到数字剥削反而认为“我获利”。对于互惠型剥削的观点来说,社交平台劳动双方都较交易发生前的境况更好,“我获利”也是事实,但是“不平等”的分配无一例外使得产消者成为相对劣势的一方,而且平台没有试图改变这一情况,而是建立起维持这种生产关系的产业体系。

四、被误导的主体认识之“我需要”

自用户通过自身的需求和兴趣对平台进行选择起,经过平台方不断提供的更新服务逐渐养成了对平台服务的消费习惯,现实生活不断转变为平台生活。长此以往,用户对社交平台产生了严重的依赖。换言之,“数字技术成为人所崇拜的力量,资本利用数字技术进行更隐蔽的剥削”[19]。数字劳动带来的社会价值已经不能用单纯的“剥削”框架进行阐释,如今数字劳动的形态、范围、内容、场景变得更加丰富多元,甚至数字劳动已然变成我们的生活本身。然而,用户在平台中感到自我实现、无法与平台切割等情感被资本逻辑不断深化、放大,产生了“我需要”社交平台的主观认识。

(一)“我实现”——社交平台劳动中的自我实现

有学者认为,社交平台劳动中的劳动关系是区别于资本主义雇佣劳动关系的一种人类劳动关系新形态。首先,雇佣劳动关系的前提是私有制将社会划分为有产阶级和无产阶级,无产阶级只能通过出卖自身劳动力换取工资才能存活,“劳动力占有者要把劳动力当做商品出卖,他就必须能够支配它,从而必须是自己的劳动能力、自己人身的自由所有者。”

[8]195而传统劳动将一天划分为生产劳动时间和再生产劳动时间,生产劳动时间进行的是劳动力的耗费活动,再生产劳动时间进行的是劳动力的再生活动。这意味着在再生产劳动时间,即使是工作最艰辛的工人也能够在他的再生产劳动时间成为“自己人身的自由所有者”。而社交平台劳动作为一种具有玩乐性质的劳动形式往往发生在再生产劳动时间,因此近乎所有人(即使是传统劳动关系中的劳动者)在此时都是“自己人身的自由所有者”,进而具备劳动力成为商品的条件。其次,雇佣劳动关系的目的是实现资本的增殖,通过达成雇佣劳动关系攫取劳动者创造的剩余价值。社交平台劳动中的劳动关系通过获取用户的原始数据和生产数据从而实现资本增殖。最后,也是雇佣劳动与社交平台劳动之间的最大区别。在雇佣劳动中,劳动关系表现为“达成合意=人身胁迫+工资”。在马克思看来,工资是维持劳动力再生的最低标准,以货币的形式隐藏了劳动创造的价值大于劳动力价格(工资)的事实。而促使劳动者接受这一不公平待遇的是劳动资料被资本家占有,无产者只能选择劳动或是饿死。在这种事关生存问题的人身胁迫中,无产者只能妥协接受不平等的劳动关系。

社交平台劳动关系表现为“达成合意=资本胁迫+虚拟工资”。平台方通过向用户提供平台服务获取用户的潜在劳动,这种服务不仅满足了用户的精神需求,而且可以看作一种平台方支付的虚拟工资。资本胁迫体现在资本通过营造鼓吹流行趋势以形成一种圈层文化,以“社交孤立”胁迫潜在用户加入平台成为产消者,而潜在用户要想享受平台提供的服务,就必须同意平台的服务规则从而接受不平等的劳动关系。正因主体在使用平台服务时产生了圈层文化自信和圈层文化代言人的自觉,产消者才不会“像逃避瘟疫那样逃避劳动”[20],而是愉悦地接受平台方的剥削。

由于社交平台劳动的劳动关系建立在产消者的现实需要上,致使平台方需要不断更新平台内容以不断满足用户需要,不然用户就可以行使他最大的权利——退出平台。于是平台给予了用户更大的权利,催生了一批“社交平台工人贵族”,如粉丝集团中的“粉头”,专门负责组织粉丝见面、与明星对接、集中评论留言等活动。他们通常是资历深、粉龄长、有空闲时间的普通粉丝,明星身后的资本有意与其分享内部信息使其成为“粉头”,组织粉丝团体,提升粉丝购买力以及数据创造力。比如TikTok平台设置的创作内容奖励以及打赏功能,提升了平台创作者在平台中的地位,并使其可以成为主播。平台进一步筛选优质主播与其签约并进行包装,创作优质内容以吸引更多观众的关注。这部分“社交平台工人贵族”在平台中获得了有保障的工作,而作为粉丝的用户也因为粉丝团体的集体活动有了更强的参与感与归属感,社交平台成为了用户自我实现的场所。韩炳哲认为,“在新自由主义政权中,剥削不再以异化和去现实化的方式进行,而变成了自由和自我实现(Sich-Verwirklichung)。这里没有作为剥削者的他者,而是自我心甘情愿地压榨自身,基于一种完善自我的信念”。[21]这一观点正是过度强调自我实现从而忽略资本逻辑导致的数字剥削的观点。但是“自我剥削”这一概念恰恰说明了用户对资本扶持的“社交平台工人贵族”的崇拜,一边使得用户找不到剥削他的“他者”,另一边彻底将资本逻辑隐藏在自我实现的背后。

(二)“我不得不要”——无法与社交平台切割

社交平台劳动中的用户随时保留着退出平台的权利,用户对于自身被剥削这一事实的认识使他试图通过退出平台从而免受平台的数字剥削。然而,互联网使用者长期浸润在平台塑造的互联网文化中,最终难以逃脱被同化的后果。布雷特·卡拉韦认为雇佣劳动是被物质性身体暴力的威胁所胁迫,而受众劳动被意识形态暴力所胁迫。[22]据统计,2017年6月,Facebook全球月活跃用户首破20亿。2019年Facebook全球月活跃用户达23.75亿,约占世界人口的1/3。③因此,如果一个人拒绝使用社交平台,就有可能脱离社会造成人的社会性死亡。并且,社交平台会使用户产生很强的依赖性,一旦退出就会面临同样的风险。资本不断通过研制为潜在用户量身定做的社交平台,引导社会关注以及流行趋势,制造数字茧房,通过意识形态胁迫的方式不断将潜在用户转变为数字劳动者。

由于平台服务很容易造成用户感官上的满足,使人们在休闲娱乐中“无意识”地受意识形态浸染。[23]长此以往会使用户产生依赖,导致现实生活与社交平台之间的界限愈发模糊。平台不断为用户提供更全面的服务,通过心理学策略促使用户的交往活动都在社交平台上完成。因而即便后期平台方的更新影响了用户体验,用户也很难做出退出平台的决定,因为这种退出意味着退出社会生活。反过来,一旦流行趋势形成,便会对还未成为平台劳动者的用户造成相同的压力,如同雇佣劳动关系中无产者出卖自身劳动力成为工人才能生存一般,用户只有通过成为平台的产消者才能实现自身的社会属性。平台异化的不断加剧最终会导致人与虚拟人之间的异化,习惯以数据勾勒人的信息,用虚拟的身份互相交往。人与人之间的认同转变为虚拟人之间的认同,人被虚拟人所支配,而社交平台就是不断通过社交平台劳动所加固的虚拟交往空间。

总之,社交平台可以通过社交平台劳动创造的内容与平台方预定的更新方向确保其可以满足用户需求。而为了防止用户退出平台,平台方研制平台新功能以给予用户更多创造空间,给予用户自我实现的快感,不断将用户的现实生活转变为线上平台生活,最终平台本身成为一种难以拒绝的异己力量。从“我实现”到“我不得不要”的主体意识变化,就是不断营造“我需要”的主观认识过程,也是社交平台成为异化物的过程。

五、社交平台劳动中隐蔽数字剥削问题的应对思考

由于社交平台劳动具有较传统劳动新的特性,剥削更具隐蔽性,主体也会因为较传统劳动不同的体验而认为与传统工人的境遇不同。数字剥削的隐蔽性使得产消者难以认识到自己被剥削,甚至认为这种剥削是互惠的并乐在其中。一方面,社交平台劳动所生产的数据和带来的流量,不断优化社交平台这一劳动环境;另一方面,平台方不断根据用户喜好需求更新平台内容,推出新功能。两方面共同作用下,数字剥削不断加深的同时也使用户越来越丧失独立性,日渐被数字资本支配。在资本逻辑的意识形态浸泡下,用户将习惯于这种剥削性质的生活,进而使得对数字剥削的道德批判变得困难。因此,用户产生“我选择”“我获利”“我需要”的主体意识主要源于平台资本家的有意引导,用愉悦的工作环境掩盖数字劳动者被剥削的事实,而平台资本家却因此获得不正当的利益。数字剥削问题的解决不应该诉诸改变主体的认识,而是对平台资本进行规制。社交平台中的数字剥削以一种新的隐蔽方式,进一步削减数字劳动者的收入和话语权。为了解决数字剥削,学界有观点认为只有依靠政府的力量规制资本,才能保障数字劳动者的基本权益。因此,笔者提出政府规制平台资本的可行性方法,从而期望解决平台资本的剥削问题。

第一,通过国有资本投资上市平台企业实行内部监管。由于平台企业依赖于数字技术的发展,因此上市的平台企业多半掌握一些数字技术专利,从而在同部门的竞争中脱颖而出,这些企业也被称为“科技巨头”,而这些科技巨头常会做出违背市场规律,甚至是违反法律的行为。因此,政府可以通过投资入股获取上市数字企业一定量的股权,从而在一定程度上参与平台企业的决策。一方面,可以加强科技巨头与政府的互信力,科技巨头将获得更好的经营环境,这部分投资也将成为良性投资;另一方面,国有资本的投资可以为政府带来在科技巨头内部的部分决策权,进而可以从内部有效监管科技巨头的经营动态。

第二,通过创建公共性质的社交平台创造健康的网络环境。社交平台劳动中的数字剥削主要包含经济剥削和意识剥削两点:经济剥削是指用户在社交平台消费过程中产生的数据产品被平台资本无偿占有;意识剥削是指平台资本通过量身定制具有吸引力的平台服务、营造鼓吹流行趋势,从而裹挟用户成为平台的忠实用户。而政府投资公共性质的社交平台由于直属政府,数据安全可以得到有效的保障。一方面,公共性质的社交平台用户在平台创造的数据经过收集和分析可以被用来提升平台的服务水平,以满足人民美好生活的需要;另一方面,商业平台充斥着不实、虚假信息,甚至还存在一些境外势力散布的谣言。而公共性质的社交平台可以由政府进行更为快速高效的平台监管,有效打击网络犯罪,为用户创造良好的网络环境。此外,如果公共性质的社交平台能获得大量受众,那么政府对社交平台监管的主要方向就从外部监管转向自我监管,大大降低了监管难度。

第三,建立数据交易平台防止用户数据被滥用。社交平台主要功能是与他人交流或分享自己的生活,因此社交平台更容易掌控用户的私密信息。因此,政府可以通过建立官方数据交易平台防止用户数据被滥用。一方面,通过内容审查以确保数据交易的合法性,从而保证平台合法合规地利用用户在平台生产的数据,有效防止敏感信息的泄露;另一方面,政府通过对交易双方的资质审查保证数据可以被追溯。如果出现了利用交易数据的侵权或犯罪行为,可以及时找到问题的源头,明确负责方并对其实施处罚。

数字劳动作为一种新的劳动形式,其不仅不是完全消极的异化劳动,而且在合理的治理下可以为市场经济注入新的活力。要解决数字劳动中隐蔽性数字剥削所带来的问题,需要对背后的资本逻辑进行深层逻辑解蔽。党的二十大报告指出:“健全资本市场功能,提高直接融资比重。加强反垄断和反不正当竞争,破除地方保护和行政性垄断,依法规范和引导资本健康发展。”[24]因此,现实中既不能单纯将数字劳动中的数字剥削视为需要被根除的新型剥削形式,毕其功于一役地剔除资本逻辑阻碍其发展,也不能将其视为一种理想的互惠型剥削,忽视治理和政府引导的重要性。具体如何在社交平台阵地与资本进行斗争,发挥数字技术的共享本意,将是数字劳动相关研究的重要课题。

注释:

①Stanford Encyclopedia of Philosophy, Exploitation(substantive revision),https://plato.stanford.edu/entries/exploitation/。

②WSR:25+Social Media Statistics amp; Trends,https://www.websiterating.com/blog/research/social-media-statistics-facts/。

③艾媒网:《社交媒体行业数据分析:2019 年Facebook全球月活跃用户达23.75 亿》,https://www.iimedia.cn/c1061/72012.html,2020年6月14日。

参考文献:

[1]TERRANOVA T.Free labor:Producing culture for the digital economy[J].Social Text,2000,18(2): 33-58.

[2]TREBOR S.Digital labor:the internet as playground and factory[M].New York: Taylor and Francis,2012.

[3]罗松涛,姜逢禹.福克斯的数字劳动剥削思想评析[J].马克思主义理论学科研究,2023(10):82-91.

[4]韩炳哲.他者的消失[M].吴琼,译.北京:中信出版集团,2019:57.

[5]杜巧玲.数字平台与平台资本积累的政治经济学批判[J].学术交流,2024(2):37-50.

[6]阿尔文·托夫勒.第三次浪潮[M].朱志焱,等译.北京:新华出版社,1996:21.

[7]白暴力.马克思主义政治经济学原理[M].西安:陕西人民出版社,2004:105.

[8]马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009.

[9]RITZER G,JURGENSON N.Production,consumption,prosumption:The nature of capitalism in the age of the digital prosumer[J].Journal of Consumer Culture,2010,10(1): 13-36.

[10]HILLEL STEINER.A liberal theory of exploitation[J].Ethics,2015,125(4):1157-1159.

[11]马克思恩格斯文集:第9卷[M].北京:人民出版社,2009:162.

[12]GEORGE R,PAUL D,NATHAN J,et al.Alienation,exploitation,and social media[J].American Behavioral Scientist,2012,56(4): 399-420.

[13]WERTHEIMER A,WARNER S D.Coercion[J].Ethics,1989(37):24-34.

[14]习近平谈治国理政:第3卷[M].北京:外文出版社,2020:36.

[15]蓝江.当代西方数字资本主义下的异化劳动批判——从《1844年经济学哲学手稿》看当代数字劳动问题[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2022(5):1-10.

[16]马尔库塞.单向度的人[M].刘继,译.上海:上海世纪出版集团,2008:6.

[17]克里斯蒂安·福克斯.数字劳动和卡尔·马克思[M].周延云,译.北京:人民出版社,2020:190.

[18]陆茸.数据商品的价值与剥削——对克里斯蒂安·福克斯用户“数字劳动”理论的批判性分析[J].经济纵横,2019(5):11-17.

[19]朱春艳,王卓伦.数字技术时代拜物教批判及扬弃[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2023(3):12-22.

[20]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:159.

[21]韩炳哲.倦怠社会[M].王一力,译.北京:中信出版集团,2019:94-95.

[22]CARAWAY B.Audience labor in the new media environment: A Marxian revisiting of the audience commodity[J].Media,Culture amp; Society,2011,33(5): 693-708.

[23]孙绍勇.新媒介文艺的意识形态问题透视[J].毛泽东邓小平理论研究,2023(10):36-44+107.

[24]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:30.

责任编辑:艾 岚

The Deep Logic Decovering of Hidden Digital Exploitation in Digital Labor

——Taking Social Platform Labor as an Example

Sun Shaoyong,Wang Yuchen

(School of Marxism, Northwestern Polytechnical University, Xi'an Shaanxi 710072,China)

Abstract:

Social platform labor is a special form of digital labor, which refers to a new type of labor in which users produce digital products without compensation while using social platform services. As the influence of social platforms continues to grow, people are gradually realizing that there may be covert exploitation in social platform labor, which stems from users' cognitive biases about the digital labor they engage in. The first is \"I choose\". Potential users actively choose to become platform users based on the services provided by the platform, and users will overlook their role as producers while identifying themselves as consumers. Secondly, \"I profit\", users focus on the services provided by the platform, but ignore the unequal operation rights between the platform and the users for data labor products. Lastly, \"I need\", users focus on the experience of using the platform, but ignore the dependency caused by the platform, and ultimately, they are dominated by the social platforms. In other words, the complexity of social platform labor leads to the cognitive deviation of users, and this deviation is deepened under the drive of platform capital logic, which makes the digital exploitation become secret. Therefore, uncovering the deep logic of covert digital exploitation will become a prerequisite for the moral condemnation of covert digital exploitation in the labor of social platforms.

Key words:

digital exploitation; social platform labor; digital labor; concealment