数字资本主义价值来源的四重解释路径

摘 要:

当代左翼学者对数字资本主义的价值来源展开了研究。自治主义马克思主义认为数字资本从平台用户的“一般智力”中攫取剩余价值;传播政治经济学认为数字资本通过无偿占有平台用户的“数字劳动”来攫取剩余价值;租金理论认为数字资本凭借对平台的垄断从其他部门那里转移价值;金融化理论认为数字资本的急速膨胀主要源于金融资本对数字经济新业态的投机性追捧。四种理论分别对马克思劳动价值论采取了“修订”“扩展”“类比”和“悬置”的态度。基于马克思完整的劳动价值理论体系,应按照数字平台所执行的社会职能判断数字资本的价值来源;数字资本之所以能够迅速获得其他部门的价值转移,是因为其代表了资本中介化进程的最新发展阶段。

关键词:

数字资本主义;劳动价值论;金融化;平台经济

中图分类号:F03

文献标识码:A文章编号:1007-2101(2025)01-0021-15

收稿日期:2023-06-09 """修回日期:2024-06-30

作者简介:

夏鑫雨(1996-),男,四川泸州人,四川大学助理研究员,四川大学理论经济学博士后流动站在站人员,博士。

数字资本主义是当代资本主义为克服内在矛盾所演化出的一种最新样态。如果说福特汽车是工业资本主义的典型案例,那么谷歌(Google)、苹果(Apple)、脸书(Facebook)、亚马逊(Amazon)和微软(Microsoft)这五家互联网巨头(简称GAFAM),就是数字资本主义的典型案例。它们的核心生产资料无一例外都是数字平台,故学术界也将数字资本主义称为平台资本主义。近年来,左翼学者对数字资本主义进行了大量批判性研究,其中数字资本主义的价值来源是该领域的核心议题,并激起了广泛讨论。

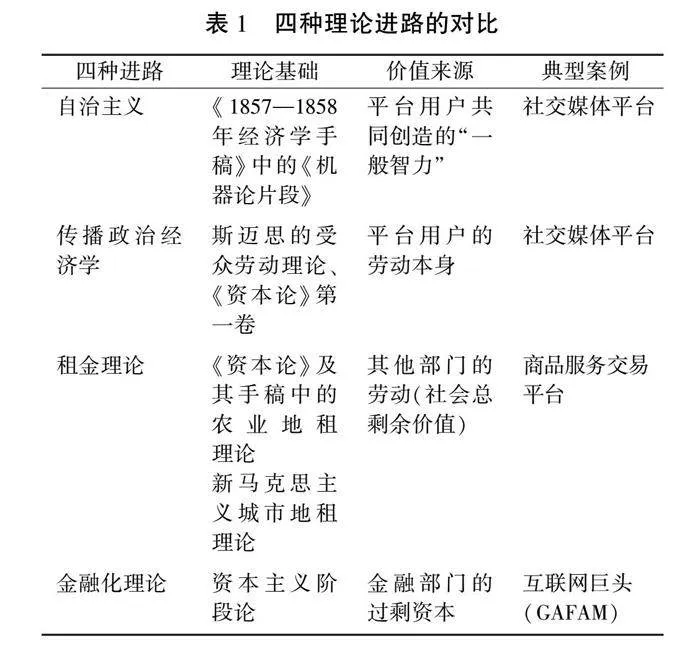

依据对待劳动价值论的不同态度,当代左翼学者对这一议题的研究大体可以划分为四种理论进路:自治主义马克思主义、传播政治经济学、租金理论和金融化理论。自治主义和传播政治经济学聚焦于价值生产问题,将劳动价值论理解为“商品所耗费的劳动量决定了商品交换的比例”这一古典经济学命题。当数字时代的新现象与该古典命题发生矛盾时,他们通过对劳动价值论进行“修订”和“扩展”来调和理论与现实的张力。自治主义认为数字时代的到来意味着价值规律正在消亡,价值不能再以“抽象劳动时间”为尺度进行度量。他们主张修订劳动与价值之间的关系,在二者之间插入“一般智力”作为中介。传播政治经济学认为数字时代下价值生产劳动的外延应当扩展,互联网用户使用平台的一切行为都能为数字资本创造价值,数字资本凭借对用户交往手段的垄断迫使后者无偿劳动。

相比之下,在租金理论和金融化理论看来,劳动价值论并非只有一个单薄的商品价值—价格决定命题,而是将价值的生产、实现和分配作为一个整体来把握的理论体系。在解释数字时代的新现象时,这两种理论进路对劳动价值论分别采取了“类比”和“悬置”的态度。具体而言,租金理论将数字商品类比于土地,运用马克思的地租理论来解释数字商品的价值—价格差异,主张数字资本的价值来源于数字经济部门之外。金融化理论则强调数字资本主义的价值运动是抽象规律在现象层面的展开,通过悬置价值的最终来源问题,它聚焦于剖析金融资本与数字资本之间的价值互动,认为没有金融资本的狂热投机,就不可能有数字资本的极速扩张。

四种解释路径为我们理解数字资本主义的价值来源提供了多重视角(见表 1),运用马克思劳动价值论的整个理论体系对现有解释路径加以整合,可以更加全面地认识数字资本主义,并彰显马克思劳动价值论的当代意义。

一、自治主义马克思主义:数字经济中价值来源的变更

面对数字经济带来的新现象,自治主义马克思主义认为价值的最终来源发生了变化:从雇佣工人的劳动变为平台用户的“一般智力”。引入新的概念有助于我们理解数字经济中劳动时间与商品价值之间的复杂关系,但其本质是对劳动价值论的选择性放弃。

(一)价值来源:平台用户所创造的“一般智力”

自治主义者将关于谁控制“知识生产力”的冲突视为劳资冲突的基本表现形式。从知识征用和劳动控制的关系来看,当代资本主义与工业资本主义相比发生了一个重大转型:“它颠覆了内化于劳动力中的活知识对内化于固定资本中的死知识的从属关系。”[1]这一论断奠基于马克思《1857—1858年经济学手稿》中关于固定资本和机器的论述——“固定资本的发展表明,一般社会知识,已经在多么大的程度上变成了直接的生产力,从而社会生活过程的条件本身在多么大的程度上受到一般智力的控制并按照这种智力得到改造。”

[2]102在自治主义的理论体系中,“一般智力”是一个极为重要的概念。马克思认为,一般智力(即作为主要生产力的知识)完全等同于固定资本,即对象化在机器体系中的“科学力量”。自治主义认为,马克思忽视了一般智力把自身显现为活劳动的可能性,而这正是当代资本主义的特征。正如维尔诺所说,在今天,一般智力已不再只对象化于机器体系中,也不再只表现为主体生产出来的一般社会知识本身,而是表现为大众的认知能力——“语言的能力、学习的倾向、记忆、抽象和联系的能力,以及自我反思的倾向”。[3]

基于一般智力的这一新显现方式,韦塞隆将当代资本主义指认为“认知资本主义”——“劳资关系以知识的霸权、弥散的知性和知识生产的驱动作用为标志,知识与劳动的非物质性和认知性日益密切相关”[1]。具体而言,认知资本主义的基本特征是:第一,生产性劳动变得越来越具有非物质性,以前是大批量生产流水线上的工业劳动力在生产剩余价值中占据的核心作用,今天越来越多地由智力、非物质和交往的劳动力来填补。[4]第二,剩余价值的生产越来越与工人的智力和认知技能相联系,生产和占有剩余价值的资本主义劳动过程在今天主要是基于对人类智力和认知能力的使用。第三,劳动和资本之间的交换条件变得越来越不稳定。在科学研究或软件开发等活动中,劳动并不体现在可以与工人分离的物质产品中。相反,产品存在于工人的大脑中,不能与他本人彻底分离。因此,知识产权的概念对资本而言变得更加重要,其目的是试图占有知识,并阻止其自由传播。[5]

在认知资本主义时代占据霸权地位的非物质劳动具体有下列特征:第一,自发的合作性。非物质劳动的合作方面不是像以前的劳动形式那样由外界强加或组织的,而完全是劳动活动本身所固有的。[4]正如拉扎拉托所说,非物质劳动以直接的集体形式构成了自身,它仅存在于网络和交流的形式中。[6]于是,认知资本主义时代的“一般智力”表现为在非物质劳动构成的合作网络中自发产生的“集体智慧”,这意味着它有可能独立于资本而存在和运作。第二,生命政治性。如果说物质劳动生产的是社会生命的手段,那么非物质劳动生产的就是社会生命本身。因此,非物质劳动又被称为生命政治劳动。在生命政治劳动中,一方面,生产和生活的边界变得模糊,因而工作日的定义以及工作时间和非工作时间之间的划分变得模糊,以至于劳动量无法充分度量。另一方面,思想和情感等非物质产品的价值不能像冰箱和汽车等物质商品的价值那样被量化。[7]xii

自治主义者认为,非物质劳动的霸权地位将引起“价值度量的危机”。在自治主义者看来,马克思之所以提出“价值可以用可度量的、同质的劳动时间单位来表现”,是因为“马克思最终将这一概念与他对工作日和剩余价值的分析联系起来”,即与工作时间与非工作时间的明确划分联系起来。然而,“在非物质劳动的霸权下,工作日和生产时间发生了深刻的变化。工厂生产的有规律的节奏及其工作时间和非工作时间的划分往往在非物质劳动领域下降。”这一事实意味着“将劳动的时间统一性作为今天度量价值的基本标准毫无意义”。虽然“劳动仍然是资本主义生产中的基本价值来源”[8]145,但劳动与其创造的价值之间的关系已经变得不可度量[8]148。自治主义通过确证这一命题,实际上将价值的来源从抽象劳动变更为了“一般智力”。

根据自治主义的理论图景,数字资本主义可以被视为认知资本主义的最新发展阶段。一方面,“一般智力”能够通过数字技术在没有资本的指导、控制或管理下自我组织,产生数字使用价值的“数字劳动”是一种非物质劳动,它显示了数字经济在资本主义社会关系之外创造协作/社会化经济的趋势;另一方面,数字经济并不完全在资本之外运作,互联网用户在网络交流中生产的“一般智力”被资本所捕获并转化为价值。因此,数字资本的利润来源不再是抽象劳动所创造的剩余价值,而是网络非物质劳动的集体性所产生的抽象智能。数字资本主义中的剥削不是基于社会必要的抽象劳动,而是基于社会生产的抽象知识。

(二)理论辨析:对劳动价值论的选择性放弃

自治主义认为数字资本主义已经使价值规律失效,因此马克思主义需要放弃劳动价值论这一理论硬核。这种做法遭到其他学者的批判。例如,卡姆菲尔德指出,自治主义的价值规律失效论是基于对抽象劳动和具体劳动的混淆。[9]瑞吉指出,劳动时间与自由时间的界限变得模糊并不能使价值规律失效,即使工人一天工作24小时,这也不会废除价值规律。[10]魏旭指出,孤立地从发达国家来看,价值规律似乎被破坏了;但从资本主义世界体系的视角来看,价值规律非但没有失效,而且其适用范围更广了。[11]本文同意上述学者的批判,有两点需要强调。

首先,“一般智力”的生产与攫取完全可以用劳动价值论来解释。“一般智力”“集体智慧”“共同性”等概念被自治主义用来说明活知识的协作共同创造价值,然而在《资本论》中,马克思也研究了活劳动的协作共同创造价值:“这里的问题不仅是通过协作提高了个人生产力,而且是创造了一种生产力,这种生产力本身必然是集体力。”[12]378“如果劳动过程是复杂的,只要有大量的人共同劳动,就可以把不同的操作分给不同的人,因而可以同时进行这些操作,这样,就可以缩短制造总产品所必要的劳动时间。”[12]380然而,由于“雇佣工人的协作只是资本同时使用他们的结果”,他们只有在已经将劳动力出卖给资本以后才能协作,因此资本可以无偿占有协作所创造的集体生产力。[12]385-387在数字资本主义下,这一攫取过程仍然存在,只不过发生的地点从工厂转换为互联网、集体生产力的载体从体力劳动的协作转换为脑力劳动的协作而已。

其次,所谓“价值度量危机”源自对马克思价值概念的误解。当自治主义指出认知资本主义下商品价值无法用劳动时间来度量时,他们无疑是正确的,但也是不切题的。马克思明确指出,由于一个商品的价值总是表现在另一个商品的使用价值上,尽管人们可以确证商品价值的内容是社会必要劳动,但却不能准确地知道商品的价值究竟是多少社会必要劳动时间,而只能根据商品交换的比例间接地、模糊地推断商品价值的相对量。质言之,商品的价值形式阻止人们对商品价值的量的规定性进行直接的、绝对的认识。自商品经济诞生之日起,商品的价值就是不可用时间的绝对量来度量的,数字资本主义不过是将这种不可度量性更明确地展现在人们面前而已。当自治主义断言“价值不可度量”将导致劳动价值论失效时,他们犯了两个错误。第一,自治主义像古典经济学那样,错误地将商品价值的实体指认为生产该商品所实际耗费的劳动量,忽视了“实际的日常的交换关系和价值量是不能直接等同的”[13]290。第二,自治主义者所谓的“价值可度量”实际上指的是生产某产品所实际耗费的劳动量与该产品的使用价值量(因而在一定前提条件下也与价值量)存在比例关系(渡边雅男称之为“质料交换原则”[14]),这是制造业生产通常具有而服务业生产通常不具有的特点。显然,价值生产是否符合质料交换原则,与劳动价值论是否失效并无必然联系。

二、传播政治经济学:价值生产劳动在数字经济中的新形态

和自治主义否定劳动价值论在数字资本主义时代的适用性不同,传播政治经济学通过拓展价值生产劳动的外延,重新彰显劳动价值论的当代意义。传播政治经济学认为,只要注意到数字资本主义已经将大众的消费和交往行为转换为符合资本逻辑的新型劳动,就能够对数字经济中的新现象做出合理的解释。

(一)价值来源:平台用户的数字劳动

传播政治经济学奠基人斯迈思提出,在闲暇时间观看媒体节目的“受众”实际是为媒体产业劳动的工人。媒体产业制作喜闻乐见的节目供受众观看,作为交换,受众需要观看特定的广告。在斯迈思看来,受众观看媒体的时间被媒体产业出售给广告商。对于媒体产业而言,受众观看节目的时间是“必要劳动时间”,观看广告的时间是“剩余劳动时间”;也就是说,媒体产业将受众的闲暇时间转化为劳动时间。

[15]

福克斯发展了斯迈思的受众商品理论,指出社交媒体用户是一种新型受众,他们比传统受众的行为更加积极主动,不仅消费了社交媒体所呈现的数字内容,也是这些内容的生产者,因此被称为“数字产消者”(digital prosumer)。[16]由于数字内容都是用户自身创造的,社交媒体不必为用户提供任何节目,用户使用社交媒体的所有时间对于社交媒体企业而言都是无酬劳动时间。在福克斯看来,正是这种数字劳动构成了社交媒体的价值来源:“企业社交媒体资本积累策略的秘密在于,它动员了大量无酬工人,他们从事大量完全无偿的工作,这些工作时间产生数据商品,作为有针对性的广告出售。”[17]

平台是怎样按照自己的利益塑造用户行为,使其转化为一种劳动的呢?从强制与同意的二分法出发,传播政治经济学给出了两个答案。首先,平台以两种方式制造了产消者劳动的同意。一是互联网的诞生被包装成经济民主与参与式文化的崛起;二是产消者劳动与休闲的界限被模糊,用户生产内容的过程被隐藏在玩乐的外表下,形成了所谓的“玩劳动”(playbour)[18]。其次,平台也以强制的方式迫使用户为自己无偿劳动。平台资本的出现却把人们的交往手段垄断了,随着数字技术越来越嵌入日常生活,人们发现自己只有选择使用哪一个平台的权力,而没有不使用平台的权力。不使用平台,不仅意味着与社交网络、公共空间脱嵌,甚至可能日常生活都无法进行。正如福克斯所说:“雇佣劳动被身体暴力的威胁所胁迫(威胁是死亡,因为无法购买和消费商品),而受众劳动则被意识形态暴力所胁迫(威胁是减少社会接触,因为缺少媒体的信息,缺少维持社会关系所需的交流能力)。受众在意识形态的控制下,被拥有传播/交往手段控制权的资本家所控制。”[16]

与雇佣劳动、奴隶劳动和家务劳动相比,数字劳动是一种新的劳动形式。[19]首先,雇佣劳动与无偿劳动是劳动形式最重要的划分,奴隶劳动、家务劳动和数字劳动都是无偿劳动,“但是通过融入资本主义社会,它们还是创造了剩余价值。因此它们都是生产劳动”。其次,数字劳动与家务劳动非常相似,一是它们都同时直接生产两种使用价值——商品本身以及由此产生的情感与社会关系①;二是它们都发生在社会再生产的场所。最后,数字劳动带有奴隶劳动的痕迹与特征,即用户由于受到网瘾的强迫,为平台资本无偿工作。[20]总而言之,对数字劳动的剥削涉及三个要素:(1)胁迫。用户在意识形态上被强迫使用商业平台,以便能够参与交流、分享以及创造和维持社会关系,如果没有这些,他们的生活就没有意义。(2)异化。公司,而不是用户,拥有平台和创造的利润。(3)剥夺。用户在平台上的活动创造了内容与数据,平台却利用使用条款和隐私政策获得了这些数据和内容的所有权。[21]130由于数字劳动的特征与雇佣劳动完全吻合,福克斯认为它是一种创造价值的劳动,因此构成了平台资本的价值源泉。只要将用户行为视作一种同样创造价值的劳动,就会发现价值规律仍然适用于社交媒体平台:用户的在线时长越多,平台就能获得越高的广告收入。[21]161

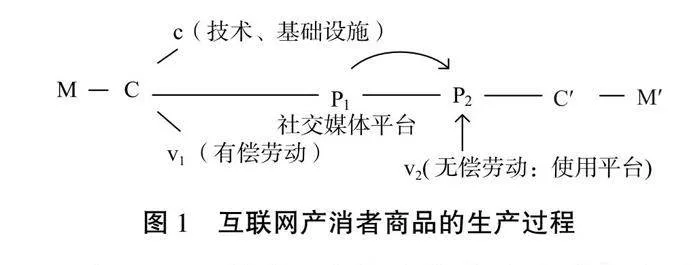

根据福克斯的理论,社交媒体企业的生产过程可以表示如下(见图 1)。其中v1表示支付给雇佣工人的工资,v2表示支付给用户的工资。由于平台几乎不向用户支付生产内容的薪酬,v2≈0。C′是互联网产消者商品,即用户使用平台的行为会产生内容、数据以及访问虚拟广告空间的权利,平台会将其出售给广告客户。用户的无酬劳动是平台资本增殖的关键。每当用户使用平台时,他会将平台的部分价值和他的现有个人数据的价值转移到数据商品中,并以新花费的在线时间的形式创造新的价值,该时间创造了以存储数据的形式进入数据商品C′的附加数据。[22]为了实现利润最大化,以用户的无酬劳动替代雇佣工人的有酬劳动是平台资本的必然趋势,换句话说,原本由企业的雇佣工人所完成的工作越来越多地交由平台用户来完成。[21]140福克斯据此认为社交媒体平台的商品生产仍然符合价值规律:用户在平台上花费的时间越多,平台获得的关于他的数据就越多,向他展示的广告也越多,平台获得的利润也就越高。[21]161

(二)理论辨析:对劳动价值论诸多概念的混淆

传播政治经济学在运用劳动价值论来分析数字平台时混淆了诸多概念,从而把马克思的劳动价值论庸俗化了。

首先,混淆了消费与劳动的概念。时间只是价值的衡量尺度而非价值本身,不能因为平台资本挪用了用户的闲暇时间就认为这一闲暇像劳动一样形成了价值。价值的实体是社会必要劳动,因此首先需要确定用户行为是否是劳动,才能继续讨论用户行为是否创造价值。在社交媒体平台上,用户行为仍是一种消费和交往活动,平台资本并没有改变这一点。数字平台所做的,是精心设计用户消费和交往的在线环境,引导用户按照最符合资本利益的方式来进行这些活动,以便能够挪用用户创作的内容、榨取具有使用价值的数据。即使将用户行为视作一种劳动,也不能证明其具有价值创造性。劳动是一种合目的性活动,劳动的结果在开始前就已观念地存在于劳动者脑中。数字“劳动”的目的都不是生产用于交换的产品,此种劳动的结果(如数据、数字内容等)被用于价值生产对劳动的主体而言是一个“意料外结果”,因此它们本身不可能创造其劳动成果的价值。当然,“数字劳动”确实形成了一种对剩余价值生产的补贴,但需要用其他概念来捕捉这一现象。

其次,混淆了马克思的劳动价值论与古典经济学的劳动价值论。马克思明确指出,“实际的日常的交换关系和价值量是不能直接等同的。”[13]338当福克斯误以为“价值总是直接地、一致地反映价格”时,他实际上和古典经济学而非马克思站在了一边。马克思的劳动价值论是一个完整的理论体系,刻画了价值的生产、实现和分配过程;因此,他也科学地解释了单位商品价格和单位商品价值在何时存在差异的问题。传播政治经济学发现平台经济中存在巨大的价值—价格鸿沟,试图通过拓展劳动外延的方式来弥合这一鸿沟,这意味着他们仍然将劳动价值论理解为一个古典经济学理论。《资本论》第三卷花了大量篇幅说明资本主义现实中的价值—价格差异,传播政治经济学需要更充分地调用这些理论资源。

三、马克思主义租金理论:数字商品的零价值性与数字垄断的形成

自治主义认为剩余劳动已不再是数字资本主义的利润来源,取而代之的是“一般智力”“共同性”。传播政治经济学则根据受众劳动理论捍卫了劳动价值论,指出只要将生产劳动的概念外延扩展到用户行为,劳动价值论就依然有效。支持马克思主义租金理论的学者则从另外一个视角为劳动价值论辩护。他们指出,劳动价值论不能仅仅理解为“劳动创造价值”这个单一命题,而是应该理解为包含从商品两因素、劳动二重性、剩余价值理论、生产价格理论到地租理论的整个体系。

(一)价值来源:其他部门的价值转移

在租金论者看来,用户在平台上创作内容、留下数据的行为并不创造价值。用户行为所创造的信息/数据的最大特点是,信息的初次创造可能需要大量的劳动时间,但它的“再生产”几乎不需要劳动时间。[23]租金论者据此认为信息是价值趋近于零的商品。既然如此,平台收入的性质就不是利润而是一种租金。需要补充一点,自治主义和传播政治经济学都承认“信息可以轻易而便宜地被复制”“平台资本收入的性质是租金”。他们与租金论者的区别在于:自治主义错误地采信了古典经济学的而非马克思的地租理论,从而认为“一般智力”是租金的来源,并把租金在当代资本主义中的盛行视为价值规律消亡和产业工人阶级退出历史舞台的标志;传播政治经济学认为信息的特性使信息的价值和价格之间产生差异,但信息本身的价值量仍然不小。只有租金论者认为信息是单位价值趋近于零的商品,平台资本所获得的租金来源于其他部门所生产的价值。

通过排他地占有信息来榨取其他部门所生产的剩余价值并非数字平台独有的现象,这种手段一直广泛用于高科技产业。通过与大学、政府机构等公共部门进行科研合作,甚至直接接受公共部门的技术转移,高科技产业的资本家将公共部门创造的技术知识转化为私人占有的知识产权,这些资本家要么将自己垄断的知识产权出租给他人以收取高昂的专利许可费(如高通),要么自己借助这些知识控制全球价值链来生产某种独特的商品(如苹果手机)。[24]这种价值攫取手段与地主凭借对土地的占有来瓜分剩余价值有相似之处。“土地所有权的前提是,一些人垄断一定量的土地,把它当作排斥其他一切人的、只服从自己私人意志的领域。”[25]695类似地,知识产权也表达了对一定量的“知识”的垄断。如果说历史上的圈地运动导致了资本主义地租的出现,那么知识转化为知识产权也必然产生特定形式的租金。据此,蔡勒认为通过知识产权所获得的超额利润具有租金的性质。[26]帕加诺将这种榨取利润的方式称之为“知识垄断资本主义”[27]。

数字资本主义可以视为知识垄断资本主义的进一步发展。和知识垄断资本主义相比,数字资本主义不仅基于专利、品牌等知识的私人占有,而且致力于圈占大众创造的文化内容和用户行为所留下的数据。更重要的是,数字资本主义将数据搜集与知识生产结合起来。数字资本所持有的人工智能技术是一种“通用的发明方法”[28],它极大降低了知识生产中的活劳动投入。通过搜集并处理海量的、多样化的数据,数字资本就能持续改进其算法技术,从而加强自身的知识垄断。杜兰德和弥尔伯格据此认为数字资本主义是一种“数据驱动的知识垄断”[29]。

那么信息租金是绝对租金、级差租金还是垄断租金?这一问题对于厘清租金的价值来源至关重要。不同的学者给出了自己的解释。蔡勒认为,基于知识产权制度的信息租金主要是一种绝对租金。理由是知识密集型部门的资本有机构成低于平均水平、知识产权制度阻止了其他部门的资本自由地流入该部门,从而阻止了该部门生产的剩余价值由于利润平均化趋势而流出,这三点恰好促使剩余价值转化为绝对租金并流入知识产权所有者手中。[26]有学者指出绝对租金的情况也适用于数字平台。[30]瑞吉认为信息租金的性质主要是垄断租金,信息的价值应为零,因此转化为信息租金的剩余价值不可能是由信息部门生产的。此外,转化为剩余利润并最终转化为信息租金的剩余价值,往往也不是在使用该信息生产另一种商品的部门产生的,因为这些部门往往资本有机构成很高(自动化程度高)。在瑞吉看来,使用排他性信息的部门可以生产出品质极其特别的商品,从而能够将价格抬升到价值以上。这种由垄断价格产生的超额利润将会以垄断租金的形式流入信息所有者的手中。[23]

(二)理论辨析:对单位价值决定过程与“再生产”的误解

数字租金理论将数字资本主义的利润生产理解为一个价值转移过程,其优越性在于不需要对劳动价值论的核心要义——生产劳动创造价值——进行修正就能对数字时代的新现象做出解释。就此而言,数字租金理论成功地捍卫了马克思的劳动价值论,彰显了其当代在场性。不过,这种理论进路在运用马克思的租金理论时仍有一些细节有待明晰。

首先,误解了单位价值量与价值总量的关系。租金论者认为信息的再生产时间为零,因此信息的价值总量也为零。这种论调陷入了新古典学派边际主义原则的窠臼。第一,无论信息的用户数量如何庞大,信息的再生产时间都不可能趋近于严格的零值。第二,但在马克思那里,确定商品价值的方式是“先算除法,再算乘法”[31]294,即根据市场上所有同种产品所耗费的总劳动量确定该种产品的总价值量,再根据市场的总产量确定产品的单位社会价值量。因此,正确算法应是根据生产信息的时间除以信息被分发的用户数量,以此得到信息的单位价值量。按照这种算法,信息就不是严格的零价值商品。

其次,误解了马克思“再生产”的含义。信息的“复制”(copy)并不等于马克思意义上的“再生产”(reproduce)。[32]信息的复制仅仅是将已经生产出来的信息从生产者那里传输到用户端(或用户端之间的传输),并不涉及重新生产信息。信息可以几乎零成本地复制不能成为信息无价值的原因,马克思的两处文本被租金论者视为信息无价值的证据。文本1:“每一种商品(因而也包括构成资本的那些商品)的价值,都不是由这种商品本身包含的必要劳动时间决定的,而是由它的再生产所需要的社会必要劳动时间决定的。”

[25]157文本2:“对脑力劳动的产物——科学——的估价,总是比它的价值低得多,因为再生产科学所必要的劳动时间,同最初生产科学所需要的劳动时间是无法相比的,例如学生在一小时内就能学会二项式定理。”[33]268在租金理论看来,既然再生产科学的时间远远低于首次生产科学的时间,那么作为商品的科学的价值就应该等于再生产科学的时间。事实上,文本2的“再生产科学”与文本1的再生产商品并不是一回事。马克思所谓的“再生产科学”指的是科学规律被发现以后,后人学习并理解这种科学规律的过程。显然,学生之所以能够在一小时之内学会二项式定理,是因为他的面前摆着一本讲解二项式定理的教科书;同样,信息的复制不过是将其转移到新的物理载体上,决不是通过脑力劳动重新发现信息。文本2想要强调的是,脑力劳动的产物无需追加大量劳动时间就能被反复使用,这种特征更像是具有耐用性的物质资料。

四、资本主义金融化理论:金融资本的投机性追捧与金融—数字综合体的形成

上述三种研究进路有一个共同的隐含前提:数字平台资本主义是当代资本主义的最新阶段,平台资本在资本竞争中占据主导地位,数据作为新的“普照之光”发挥作用[34]。与此同时,其他学者提供了另一套理论叙事:金融化是当代资本主义最突出、最基本的特征,表现为从事证券、股票、金融衍生品和房地产交易的泛金融部门支配着其他生产性部门的资本。[35]近年来,金融化在学术讨论和公共议题中的关注度逐渐降低,取而代之的是“平台经济”“数字资本主义”等关键词。这是否反映了一种数字平台资本正在取代金融资本霸权地位的趋势呢?第四种理论进路给出了否定的答案。金融化理论认为,数字经济的发展仍以金融资本为基础,是金融资本推动了数字经济的兴起和繁荣。[36]换言之,数字资本主义“是金融化新自由主义积累机制的内生转变。平台经济以一个非常相似的制度等级结构为基础,仍在货币金融制度之内运行,并加速了之前的趋势。”[37]

(一)价值来源:金融部门的过剩资本

金融资本自占据主导地位之初就将数字通信行业作为一个重点投资对象。首先,伴随着“股东价值最大化”这一金融化时代的管理意识形态兴起,授予极具创新能力的科学家、工程师和管理人员以股票期权作为激励的方法越来越多地被美国企业所采用。如果没有股票期权激励计划,硅谷的互联网行业很难吸引那些供职于老牌大企业的高技术人才加入。其次,金融化让美国的金融体系发生了一系列变化,促成了风险投资基金这一金融资本新样态的兴起。大量传统金融机构的过剩资本经过风险投资基金流入信息产业。风险投资基金从一开始就与新创互联网企业密切结合,风险投资人往往在新创企业中担任普通合伙人,确保风险资本的意志贯彻到企业的经营和扩张中去。[38]最后,金融化时代出现的全能银行催生了建设庞大的计算机网络的需要。随着金融资本扫除了阻碍资本流动的政治因素,大银行可以渗透到金融体系的任何层面,投机性交易活动代替支付和借贷成为银行的主营业务。网络与软件驱动的产品或运营服务正好就成为这一全球性、高科技金融体系的基础设施。[39]

金融化理论并非唯一注意到金融资本之于数字资本的重要性的学说。自治主义准确地指出广告收入绝非平台的最重要收入来源,这些公司金融估值的快速上涨主要不是建立在它们吸引广告收入的盈利能力上,而是与它们吸引未来投资的感知能力有关。[40]传播政治经济学承认金融化是社交媒体平台的一个重要的方面:“社交媒体企业的股票市值是基于对这些公司未来能够充分剥削用户和员工的劳动并将其转化为利润预期”。[21]162-165租金理论发现知识商品化与经济金融化相互促进:独立于工人的商品化知识,构成了一种私人占有的可交易资产,这降低了金融市场对企业进行定价的难度;反过来,金融化促使每个愿意筹集廉价资金的公司将知识资产集中在少数人身上,并将可交易的知识产权与工人的技能相剥离。[27]和这些理论进路相比,金融化理论不仅更敏锐地把握到了数字资本的金融起源,而且从发展过程上确证了数字资本与金融资本的伴生关系,指认了二者互利共生、相互强化的制度基础和实现机制。

从发展过程来看,金融资本与数字资本之间存在着相互强化的积累机制。一方面,风险资本制度是数字资本极速扩张的实现机制。风险资本对数字平台这种新业态采取了以规模和流量为基础的估值体系,具体表现为注重数字平台的市场垄断地位、平台生态系统的完整度和数据资源的多样性、丰富性。在风险资本的指引下,平台资本极力增加用户数量、收购竞争对手和附属企业、掠夺式地榨取数据来提高自身的估值,而实际投资与估值之间形成的套利空间反过来吸引更多的风险资本投资数字平台。[41]另一方面,数字资本本身也有转化为金融资本的趋势。平台企业不可避免地沾染上金融化的行为逻辑,这表现为一旦取得了本领域的垄断地位,平台企业就会通过增加负债率来大量购买金融资产和无形资产。21世纪头二十年内,七家平台巨头所持有的金融资产总价值从约300亿美元上涨到近1.25万亿美元。在美国,微软的无形资产排名最高,2020年达到500亿美元,而Alphabet和腾讯分别以230亿美元和220亿美元位居第二和第三(在早期几乎为零)。与此同时,阿里巴巴的无形资产在2010—2020年从20亿美元飙升至480亿美元。[42]同时,凭借庞大的用户规模和多样化的用户数据,平台企业正逐步将自己的功能拓展到金融中介。一般而言,平台企业首先以原功能与金融功能所共有的用户基础为杠杆,在移动支付领域建立起新平台,然后平台企业可以在移动支付平台上,凭借所积累的数据分析用户的财务状况,进而开展借贷、理财等消费金融服务。

(二)理论辨析:“抓住中间环节剖析资本主义”的得与失

金融化理论是一种“中层理论”,其方法论特征不是建构对资本主义的“宏大叙事”,而是“抓住中间环节剖析资本主义”[43]。这种理论避免了李嘉图谬误,即不经过任何中介环节就试图用劳动价值论来解释资本主义的经验现实,而是在抽象概念和经验具体之间构造一套中间层次的概念体系来解释资本主义现象。金融化理论通过分析保障资本积累的一系列制度安排的生成与式微,为资本主义当代发展的阶段划分提供了科学依据,正确地指出数字资本的兴起并未改变当代资本主义以金融为主导的积累体制,而是延续甚至加剧了资本积累的金融化。基于上述方法论特征,这种理论进路得以在不放弃劳动价值论的前提下科学地解释数字资本与旧有资本形态的共性与特性。

然而,就与马克思劳动价值论的关系而言,金融化理论仍然留下了理论空白。首先,金融化理论没有论述“价值”“商品”等抽象层次较高的概念是如何展开为“金融资本”“数字资本”等更为具体的中层概念的,从而悬置了劳动价值论理论体系与金融化现象之间的关系问题,逐步沦为对经验现象的简单描述。换言之,金融化理论搜集了大量的经验材料和案例来确证金融资本和数字资本的伴生关系,但无法合理地解释资本形态从产业资本到金融资本再到数字资本之演变的历史必然性。

五、数字资本主义的政治经济学分析:马克思劳动价值论的回归

当代左翼学者从不同的侧面对数字资本主义的价值来源进行了多向度的研究,具有独特的理论价值。一是回答了“数字资本主义何以可能”这一时代之问。左翼学者以数字资本的价值来源为切入点,考察了数字资本主义如何凭借多样化的攫取机制进行资本积累,对我们辩证看待数字平台在人们日常生活中的普及背后的资本主义因素,以及科学认识资本主义的本质,依然具有重要的警示和启发意义。二是充分证明了马克思主义在21世纪的今天仍然具有强大的解释力。数字资本主义是当代资本主义的新发展,左翼学者以马克思主义为指导,对这些新现象提出了独具特色的理论解释,丰富了马克思主义的研究视角。

上述四种理论进路为我们理解数字资本主义提供了丰富的历史经验材料和理论见解,但总体而言,仍然留下了一些理论问题尚待厘清:第一,数字技术条件下的雇佣劳动是否创造了新价值?第二,数字资本与传统的产业资本、商业资本和金融资本是什么关系?其兴起是否具有历史必然性?下面基于马克思劳动价值论对上述问题进行了剖析。

(一)数字劳动:数字技术对劳动过程的根本重塑

数字技术泛指大数据、移动互联网、物联网、云计算、区块链、人工智能等新型通用技术。就其具体功能而言,数字平台主要可分为广告平台、交易平台和零工平台。不同平台所执行的社会职能各异,数字劳动的生产性与价值创造性也互有差别。

1.平台劳动与数字零工:数字技术下的劳动过程新样态。

在广告平台中,平台工程师运用数字生产资料搭建社交媒体或搜索引擎供用户免费使用,用户可以自由地在平台上进行社交活动或查找信息。用户使用平台的行为将留下表现为海量数据的用户痕迹,数据工程师通过分析数据得到具有使用价值的信息。基于这些信息,平台工程师能够在特定数字内容(多媒体信息或搜索结果)的附近区域设计最匹配的广告内容,使这一广告空间能够吸引最多的用户注意力,并激发进一步的购买行为。以这样的方式,植入社交媒体或搜索引擎的广告空间对于需要投放广告的商业资本家而言就具有了相当的使用价值。通过将广告空间出租给商品资本家,平台资本家获得了可观的租金收入。在上述生产过程中,平台工程师、数据工程师是商品的直接生产者,他们生产的商品并非平台本身,而是嵌入平台的广告空间,这种商品的购买方是需要进行营销推广的商业资本家。

交易平台上的生产过程与广告平台类似。交易平台由平台工程师搭建并维护,被平台资本家出租给商业资本家使用,商业资本家为此必须向交易平台缴纳一定使用费才能获得平台准入权。数据工程师通过分析交易双方使用平台所留下的数据,能够设计出提高商业资本周转速度的商品,例如“搜索引擎优化”和消费者偏好分析。基于广告平台与交易平台在促进商品流通和价值实现上的相似性,可以将二者统称为流通平台。

第三种平台类型是零工平台。平台工程师负责搭建平台,消费者可在平台上发布自己的服务需求,服务工人在平台上“接单”后为消费者提供线下服务。零工平台可以独立存在,例如网约车平台,也可以嵌套在交易平台中,例如食品配送平台。管理学通常认为,零工平台的职能在于解决了某些行业供需匹配的难题,例如网约车平台使出租车司机能够借助移动互联网技术高效地找到有需求的消费者。然而,不能忽视的是,零工平台彻底改变了服务工人的劳动环境,信息技术大大加强了对服务工人劳动过程的监控。数字平台的出现赋予了资本对出租车司机进行全景式监控和实时调整劳动报酬的能力,这使得该行业劳动对资本的实际隶属前所未有地加强。[44]

根据上述分析,数字平台上的劳动者主要包括平台和数据工程师、服务工人。数字平台上的劳动过程分为两个阶段:一是平台工程师搭建平台的过程,二是数据工程师分析数据并生产数字商品的过程,在两个阶段中间,还存在一个用户使用平台并留下数据的过程。用户可能不需要付费就能获得平台准入权,但在使用平台前必须签署让渡其数据所有权的“用户服务协议”。一般而言,用户使用平台的行为并不是一种“劳动”,而是一种“消费”或“交往”行为。零工平台是一个例外,在这种平台上提供服务的工人与平台之间存在一种灵活的雇佣关系,他们确实是在为了平台企业而劳动。

2.数字劳动的生产性与价值创造性:基于平台社会职能的辨析。

一个关键的问题是数字平台所雇佣的平台劳动(进行平台搭建、运营和维护的劳动)和服务劳动是否创造了新价值?这对于理解数字资本的价值来源至关重要。现有文献普遍认为,劳动的生产性决定了该劳动是否创造新价值。例如,有学者认为,搭建平台的编程劳动服务于商品流通领域,因此是非生产性劳动,不创造价值。[45]事实上,正如马克思所说,“如果我们讲生产劳动,那么我们所说的就是社会规定的劳动,是包含着劳动的买者和劳动的卖者之间的完全的确定关系的劳动。”[46]129可见,劳动的生产性,总是指涉劳动者与其雇主之间的关系,讨论的是劳动者是否处于资本主义生产关系之下,与是否创造价值并无必然联系。换言之,即使某种劳动不能创造价值,只要能为他的雇主带来剩余价值,对于其雇主而言就是生产性劳动。例如,商业工人的无酬劳动虽然只改变资本的形态,但能使商业资本占有剩余价值,因此这种劳动对商业资本来说是利润的源泉,是生产性的。[25]327相比之下,家庭雇佣一名工人进行实物服务(例如维修皮鞋、加工家具)尽管在劳动对象上加进了使用价值,却不能为雇主带来任何剩余价值,这种劳动对其雇主而言是非生产性的。就数字平台而言,只要平台工人的劳动能够帮助平台资本占有产业资本的剩余价值,这种劳动对平台资本而言就是生产性的。易言之,无论是程序员、外卖骑手还是网约车司机,对于平台资本而言他们都是生产性工人。

可见,不能根据劳动的生产性来判断该劳动是否创造了新价值。判断劳动的价值创造性的正确方法是区分劳动及其产物所执行的社会职能。[47]马克思将经济活动分为生产、分配、交换和消费四大领域,在与资本相交换的劳动中,只有执行生产职能的劳动即直接生产过程中的劳动才能创造价值,执行非生产职能的活劳动与物化劳动都是对总剩余价值的扣除。例如,商业工人执行一种必要的流通职能,他的劳动“既不创造价值,也不创造产品。他本身属于生产上的非生产费用,”[48]149即“不直接参加生产过程,但在一定条件下又非有不可的辅助费用”[49]153。类似的例子还包括“由资本和劳动之间的敌对性、由资本主义生产的对抗性引起的”

[50]365管理劳动。

第一,零工平台所雇佣的服务劳动绝大部分为创造价值的劳动。从现状来看,规模最大的零工平台提供运输服务,他们以其雇佣的运输工人为利润来源。在马克思看来,商品运输提供了消费所必需的使用价值的位置变化,是“生产过程在流通过程内的继续”[48]170。因此,尽管运输劳动“在商品的使用价值上并不留下任何可见的痕迹”[33]343,它仍然“把价值追加到所运输的产品中去”[48]168。网约车司机提供的是客运服务,但他同样改变了消费者与使用价值之间的空间位置,因此也属于创造价值的工人。

第二,零工平台为社会执行生产职能,搭建零工平台的劳动是创造新价值的劳动。在工业资本主义时代,企业有两种方法来监督工人的劳动。一是机器本身的监督作用。生产机器通过设定劳动的节奏、向工人施加被替代的不确定性,本身就能够规训、控制劳动,因此,“机器是资本家阶级手中用以实行专制和勒索的最有力的工具。”

[51]457二是雇佣专司监督管理协调的监工。监督和指挥的劳动“在资本主义生产方式下也是不可缺少的”[25]431。一旦资本家积累起自己的“第一桶金”,他就会雇佣特种工人专门从事监督工作。数字资本将工业机器的规训作用与监督劳动结合起来,发明了一种庞大的监控机器,它运用AI算法和数据采集实现了监督职能的自动化、智能化。这种监控机器代替资本家及其雇佣的监工执行“管理、监督和调节的职能”[12]384,前所未有地增强了资本对劳动过程的控制能力。这种庞大的监控机器就是零工平台,它引导工人将一套精密且动态调整的劳动控制模式内化到自己身上,全面塑造乃至取代工人原有的主体性。

第三,流通平台为社会执行流通职能,搭建流通平台的劳动是不创造新价值的劳动。“用在买卖上的时间,是一种不会增加转化了的价值的流通费用。”[48]150“从社会的观点看,它们又可以是单纯的费用,是活劳动或对象化劳动的非生产耗费”[48]154。因此,尽管搭建流通平台的劳动对于平台资本而言具有生产性,但由于流通平台执行非生产职能,花在流通平台上的一切支出都是一种非生产费用,是对产业资本所“生产”的剩余价值的一种扣除

[48]167。对于购买流通平台使用权的商业资本家而言,平台空间的使用价值是可以加速资本周转、提高商品价值的实现程度。有学者认为数字资本是一种新型商业资本,这种观点忽略了数字资本与商业资本的差异。数字平台既没有像商业资本那样批量收购产业资本的商品,平台工人也没有像商业工人那样代替产业资本家执行流通职能,而是生产一种加速商品资本形态变化的流通工具。换言之,平台工人并非像商业工人那样专门从事流通活动,而是用自动化的软件程序减少商业资本家从事流通活动的时间。从这一角度看来,数字平台的出现更像是流通活动机械化程度的提高,大大减少了流通活动对活劳动的需求。

马克思曾把商业工人比作一种缩短买卖时间的机器:“可变资本的一部分必须用来购买这种仅仅在流通中执行职能的劳动力。……这就好像是把产品的一部分转化为一种机器,用来买卖产品的其余部分。这种机器是产品的一种扣除。它虽然能够减少在流通中耗费的劳动力等等,但不参加生产过程。”[48]150同样的逻辑也适用于固定不变资本。在大批量生产的工业时代,固定资本的一部分必须用来购买占据区位优势的店铺和广告牌,以便减少寻找买者的时间。在数字时代,固定资本的一部分也必须用来租借数字流通平台。商业工人、实体店铺和数字流通平台共同构成了社会的流通机器,“将全社会的经济系统联系起来,以进行商品和货币的价值流通”。[52]因此,搭建流通平台的劳动服务于价值流通,是不创造新价值的。

(二)数字资本:基于数字垄断的价值攫取与数字平台的资本化

以上分析表明,数字资本直接雇佣的劳动中,只有较小部分是创造价值的劳动。因此,要解释数字资本急速膨胀的现象,就必须深入分析数字平台垄断的形成机制。从现象层面看,发达的知识产权制度和现代金融体系是数字平台垄断形成的两大支柱。从本质层面看,数字资本代表着资本中介化进程的最新阶段,其崛起具有逻辑必然性。

1.知识产权保护与金融体系支持:数字平台垄断的两大形成条件。

作为一种新型的资本形态,数字资本与传统的产业资本、商业资本和金融资本究竟具有怎样的联系?回答这个问题仍然需要区分数字平台所执行的社会职能。

对于经营零工平台的数字资本而言,其本质是运用新型的数字监控技术将劳动对资本的实际隶属关系扩展到以往不容易渗透的领域,例如交通运输业。因此,零工平台资本应视为产业资本②运用新的技术条件来适应新的社会环境所产生的一种新表现形式。

经营流通平台的数字资本则通过为传统商业资本提供加速资本周转的数字工具,间接地占有传统产业资本的利润。使用平台的商业资本比不使用平台的竞争者资本周转更快,从而能够赚到超额利润。由于使商业资本“能加速资本周转的条件本身是可以买卖的,例如店铺的位置,那么,他就要为此付出额外的租金。”[25]350也就是说,因使用平台而获得的那部分超额利润将会转化为租金。相应地,数字资本通过向商业资本提供加速资本周转的数字平台及其附属信息商品,能够分得一部分商业资本所赚得的利润作为自己的租金收入。值得注意的是,商品资本的利润也不是本部门生产的,而是来源于产业资本所雇佣的产业工人劳动。因此,经营流通平台的数字资本以传统商业资本为中介,与传统产业资本构成了间接的寄生关系。

通常而言,随着个别资本之间的充分竞争与自由流动,这种平台租金将逐渐耗散,数字资本最终按照自己在总资本中所占的部分,从产业部门所生产的利润量中取得相应的份额。然而,数字资本凭借对数字平台这一全球信息和商业基础设施的控制,实际上持久性地获得了远高于其他部门的利润率。要解释这一现象,必须说明数字资本的垄断地位是如何形成的,这就涉及数字资本与金融资本之间的关系。

现有文献多从数字平台的技术特性,如网络效应、规模效应以及数据的潜在生产力出发,判定数字资本具有天然的垄断倾向。然而,这种论断忽视了平台发展初期的层层阻碍。只有平台用户量达到临界值,才能触发正反馈,引起强者愈强的马太效应。而为了吸引足够的用户,平台在发展初期必须对用户行为进行一定程度的补贴,这本身就要求平台资本从一开始就具有足够的集中程度。[53]换言之,网络效应和规模效应更可能是平台垄断的结果而非原因,因为引发这些效应本就需要平台达到相当的体量。为了超越平台垄断的技术决定论,必须回到马克思的垄断理论。与新古典经济学不同,马克思不是从单个资本所占的市场份额来界定竞争与垄断的。在马克思看来,“竞争不过是资本的内在本性,是作为许多资本彼此间的相互作用而表现出来并得到实现的资本的本质规定,不过是作为外在必然性表现出来的内在趋势。”[54]394与其说垄断是竞争的对立面,不如说垄断是一种竞争策略,即运用各种手段阻止竞争者进入自己所在的行业。从这一角度来看,马克思的地租理论同时也是垄断理论:土地资源的有限性和不可再生性阻止了更多的资本流入农业生产,造就了农业的超额利润,地主则凭借自己对土地的排他性占有将农业超额利润转化为地租。因此,数字垄断资本的形成有赖于建构对数字平台等关键生产条件的排他性占有。

首先,知识产权制度为数字平台的核心要件(程序代码、算法、数据、交互界面设计等信息产品)提供了合适的法律形式,使数字平台得以成为可排他性占有的私有财产。根据马克思的观点,商品不能自己进入市场,商品交换的前提条件是表现为“法的关系”的“商品监护人双方共同一致的意志行为”[12]103。正如价值不能不以货币的形式出现一样,商品所有者之间的关系也不能不以法律的形式出现。同样地,资本不能自己进入生产过程,要将某物作为一种资本来使用,必须存在一种相互确保资本免受竞争对手侵害的法律制度。对于数字资本而言这个问题尤为关键,因为数字平台的核心要件都是信息产品,在其原始状态下极易被非所有者复制和挪用,资本必须通过知识产权制度构建获取信息的人为障碍。资本主义进入新自由主义阶段以来,知识产权保护的全球监管和制度化达到顶峰。借助于这种法律制度,数字资本能够阻止竞争对手或用户无偿复制自己的代码、数据和算法,同时确保在让渡平台使用权时,自己能够要求用户让渡一部分收入(或权利)作为条件。

其次,要想引发网络效应,数字资本必须在短时间内完成集中,金融资本的助推是必备条件。在马克思看来,股份制的发明,使建立过去个别资本不能建立的企业成为可能。在股份公司中,资本家可以将社会上的闲置货币转化为自己的资本,资本在这里直接取得了社会资本的形式,生产规模因此获得了惊人的扩大。[25]494-495马克思见证了金融资本在促进铁路产业扩张上的强有力作用。1845年开始的英国铁路投机浪潮催生了1 035家铁路公司。股票价格的上涨很快把各个阶级都卷入了漩涡,尽管很多线路的设计毫无实现的希望。[55]到1847年,铁路股票贬值异常严重。然而,“只要这种贬值不表示生产以及铁路和运河运输的实际停滞,不表示已开始经营的企业的停闭,不表示资本在毫无价值的企业上的白白浪费,一个国家就决不会因为名义货币资本这种肥皂泡的破裂而减少分文。”[25]531马克思最后的结论是:信用是生产集中的有力杠杆。“假如必须等待积累使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度,那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是,集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了。”[12]72420世纪90年代互联网泡沫的破裂以及新世纪以来数字平台资本的迅速崛起与19世纪铁路垄断的发展轨迹非常相似,其背后都是金融体系的强大支持。

2.数字资本崛起的本质内涵:资本中介化进程的全新阶段。

知识产权制度和金融体系是数字资本垄断形成背后的两大支柱,这并非偶然。资本具有“中介化”的内在趋势,这是说,资本可以不借助其物质基础即使用价值生产,而是通过充当交换价值和使用价值的中介来完成资本增殖。例如,商业资本不介入剩余价值的生产,单纯充当处于使用价值地位的产业资本和处于交换价值地位的消费大众之间的中介。中介关系是层层嵌套的,本身中介着两极的资本形式可能正处于更高级的中介形式的两极。例如,“在商业本身内部也有同样的情形:批发商作为工厂主和零售商之间,或工厂主和农业家之间,或不同工厂主之间的中介。……商品经纪人对批发商来说也是这样。此外,银行对产业家和商人来说;股份公司对简单生产来说也是这样;金融家则是国家和资产阶级社会之间最高级的中介。”[54]294以这样的方式,较高级的中介形式可以将较低级的中介形式当成发财致富的源泉。

与资本的中介化过程相对应的,是“独立化”的资本诸形态,这类资本即使不参与剩余价值的生产也能在社会总剩余价值中分一杯羹。在《资本论》第三卷中,马克思关注了四种独立化的资本形态。一是商业资本,即通过执行流通职能来占有产业资本利润的资本形态。二是生息资本,即通过贷放货币来占有其他资本利润的资本形态。三是“生租资本”③,即通过出租人类劳动无法再生产的生产资料(如土地、知识产权)来占有其他资本利润的资本形态。四是虚拟资本,即通过转让对未来收入的索取权来占有当前其他资本利润的资本形态。在层层嵌套的资本中介关系中,不同的独立化资本形态占据了不同的地位。商业资本是初级中介,生息资本和“生租资本”是较高级的中介,而虚拟资本则是最高级的中介。

作为“生租资本”和虚拟资本的当代表现形式,知识垄断资本和金融资本正好代表了当代资本主义中介化进程的两个不同的面向。[56]它们分别从使用价值和价值的角度突破了物质基础对资本增殖的限制,表现得比传统的生息资本和“生租资本”更加“明确和广泛”[54]294,同时也将资本的内在矛盾转移到了更加抽象和普遍的层次。然而,资本的本性决定了中介化进程不会就此止步。无论在较高级的资本形式与其最终价值来源之间插入多少个中介层,只要其最底层的“处于使用价值地位”的直接生产过程生产的是物质产品,那么金融资本和知识垄断资本的增殖就会受到自然规律以及当前的社会生产力水平的限制。为了突破这一限制,金融资本和知识垄断资本将目光转向了数字技术及其创制的数字虚拟空间。数字空间中的主体能够挣脱一系列自然规律的束缚——地理位置的重要性、生理需要的自然限度等等,在这里,物质需要可以被建构与放大,精神需要也获得了进一步虚假化的动力,社会交往的过程按照全新的逻辑加以编排。“通过创造一个在极大程度上独立于物质生产过程的虚拟世界,资本增殖将不再受制于现实的生产活动,而是能够为自己创造所需的劳动形式以支撑资本的无限增殖。”[57]正是基于这一原因,金融资本和知识垄断资本不约而同地将数字空间作为自己的绝佳“宿主”,共同造就了数字资本的兴起。

六、结语

作为一种新的资本形态,数字资本的扩张正在重塑社会关系和社会结构。厘清数字资本主义的价值来源是正确引导和规范其发展的前提。以马克思劳动价值论为指导性原则,综合西方左翼学者的数字资本主义研究,可以发现数字资本赋形于执行非生产职能的数字平台,一方面运用数字监控技术加强了对劳动者的剥削,另一方面通过建构对数字平台的排他性占有分得一部分产业资本的利润,是资本逻辑的又一次跃升。在此认识的基础之上,才能进一步探讨如何规制数字资本的无序扩张。

注释:

① 福克斯认为,雇佣劳动与数字劳动不同,社会关系只是雇佣劳动的副产品。

②此处是在较宽泛的意义上使用“产业资本”一词的,是指不同于商业资本和生息资本等非生产性资本的资本部类,包括制造业与服务业。

③“生租资本”是马克思在《资本论》(第三卷)中分析资本主义地租时所使用的概念,德文原文为“Rente tragenden Kapital”。在《资本论》中译本中,这个词一般翻译为“提供地租的资本”,在《资本论》英译本中这个词被翻译为“rent-bearing capital”。考虑到“生息资本”对应的德文原文“Das zinstragende Kapital”在《资本论》英译本被翻译为“interest-bearing capital”,本文将“Rente tragenden Kapital”一词译为“生租资本”。

参考文献:

[1]VERCELLONE C.From Formal Subsumption to General Intellect:Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism[J].Historical Materialism,2007,15(1):13-36.

[2]马克思恩格斯全集:第31卷[M].北京:人民出版社,1998.

[3]VIRNO P.General Intellect[J].Historical Materialism,2007,15(3):3-8.

[4]HARDT M,NEGRI A.Empire[M].Cambridge,Mass.:Harvard University Press,2001.

[5]VERCELLONE C.From the Mass-Worker to Cognitive Labour:Historical and Theoretical Considerations[M]//Beyond Marx:Theorising the Global Labour Relations of the Twenty-First Century.Leiden,Boston:Brill,2014:417-443.

[6]毛里齐奥·拉扎拉托.非物质劳动(上)[J].高燕,译.国外理论动态,2005(3):41-44.

[7]NEGRI A.The Labor of Job:The Biblical Text as a Parable of Human Labor[M].Durham,London:Duke University Press,2009.

[8]HARDT M,NEGRI A.Multitude:War and Democracy in the Age of Empire[M].New York:The Penguin Press,2004.

[9]CAMFIELD D.The Multitude and the Kangaroo:A Critique of Hardt and Negri’s Theory of Immaterial Labour[J].Historical Materialism,2007,15(2):21-52.

[10]RIGI J.The Demise of the Marxian Law of Value? A Critique of Michael Hardt and Antonio Negri[M]//FISHER E,FUCHS C.Reconsidering Value and Labour in the Digital Age.London:Palgrave Macmillan UK,2015:188-204.

[11]魏旭.数字资本主义下的价值生产、度量与分配——对“价值规律失效论”的批判[J].马克思主义研究,2021(2):50-61+151-152.

[12]资本论:第一卷[M].北京:人民出版社,2004.

[13]马克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009.

[14]渡边雅男,贾利军,高晨曦.非生产资本范畴探源——非生产费用的资本化与资本职能的二重化[J].当代经济研究,2019(7):5-14+113.

[15]达拉斯·W.斯麦兹.大众传播系统:西方马克思主义研究的盲点[J].杨嵘均,操远芃,译.国外社会科学前沿,2021(9):50-65.

[16]FUCHS C.Dallas Smythe Today - The Audience Commodity,the Digital Labour Debate,Marxist Political Economy and Critical Theory[J].tripleC:Communication,Capitalism amp; Critique,2012,10(2):692-740.

[17]FUCHS C.With or Without Marx? With or Without Capitalism? A Rejoinder to Adam Arvidsson and Eleanor Colleoni[J].tripleC:Communication,Capitalism amp; Critique.,2012,10(2):633-645.

[18]尤里安·库克里奇.不稳定的玩工:游戏模组爱好者和数字游戏产业[J].姚建华,倪安妮,译.开放时代,2018(6):196-206.

[19]克里斯蒂安·福克斯.数字时代的资本主义、父权制、奴隶制与种族主义[J].王珍,译.国外社会科学前沿,2020(9):73-94.

[20]邱林川.告别i奴:富士康、数字资本主义与网络劳工抵抗[J].社会,2014(4):119-137.

[21]克里斯蒂安·福克斯.数字劳动和卡尔·马克思[M].周延云,译.北京:人民出版社,2021.

[22]克里斯蒂安·福克斯.社交媒体中的数字产消劳动:基于资本主义时间范畴的研究[J].顾佳圆,译.国外社会科学前沿,2022(4):28-46.

[23]RIGI J.Foundations of a Marxist Theory of the Political Economy of Information:Trade Secrets and Intellectual Property,and the Production of Relative Surplus Value and the Extraction of Rent-Tribute[J].tripleC:Communication,Capitalism amp; Critique.,2014,12(2):909-936.

[24]PERELMAN M.Intellectual Property Rights and the Commodity Form:New Dimensions in the Legislated Transfer of Surplus Value[J].Review of Radical Political Economics,2003,35(3):304-311.

[25]资本论:第三卷[M].北京:人民出版社,2004.

[26]ZELLER C.From the gene to the globe:Extracting rents based on intellectual property monopolies[J].Review of International Political Economy,2008,15(1):86-115.

[27]PAGANO U.The crisis of intellectual monopoly capitalism[J].Cambridge Journal of Economics,2014,38(6):1409-1429.

[28]COCKBURN I M,HENDERSON R,STERN S.The Impact of Artificial Intelligence on Innovation:An Exploratory Analysis[M]//The Economics of Artificial Intelligence:An Agenda.Chicago,London:University of Chicago Press,2018:115-146.

[29]DURAND C,MILBERG W.Intellectual monopoly in global value chains[J].Review of International Political Economy,2020,27(2):404-429.

[30]任洲鸿,宋文静.马克思地租理论视角下的数字租金研究——以平台资本为例[J].经济纵横,2021(11):36-43.

[31]马克思恩格斯全集:第34卷[M].北京:人民出版社,2008.

[32]PARKHURST B.Digital Information and Value:A Response to Jakob Rigi[J].tripleC:Communication,Capitalism amp; Critique,2019,17(1):72-85.

[33]马克思恩格斯全集:第37卷[M].北京:人民出版社,2019.

[34]王淼,向东旭.数字资本逻辑批判的四重维度[J].经济学家,2022(1):36-44.

[35]考斯达斯·拉帕维查斯.金融化了的资本主义:危机和金融掠夺[J].李安,译.政治经济学评论,2009(00):30-58.

[36]蔡万焕.从金融资本到数字资本:当前美国阶级结构变化的新动向[J].山东社会科学,2022(6):124-130.

[37]马修·蒙塔尔班,文森特·弗里甘特,伯纳德·朱利安.作为资本主义新形式的平台经济:调节学派的视角[J].郑舒婷,张洋,译.国外理论动态,2022(4):128-138.

[38]拉让尼克.创新魔咒:新经济能否带来持续繁荣[M].黄一义,冀书鹏,译.上海:上海远东出版社,2016.

[39]丹·席勒.数字化衰退[M].吴畅畅,译.北京:中国传媒大学出版社,2017.

[40]亚当·阿维森,埃拉诺·科莱奥尼.信息资本主义视域中互联网上的价值创造与价值分配[J].杨佳锋,译.国外社会科学前沿,2022(9):25-42.

[41]刘震,蔡之骥.政治经济学视角下互联网平台经济的金融化[J].政治经济学评论,2020(4):180-192.

[42]KLINGE T J,HENDRIKSE R,FERNANDEZ R,et al.Augmenting digital monopolies:A corporate financialization perspective on the rise of Big Tech[J].Competition amp; Change,2023,27(2):332-353.

[43]吕守军.抓住中间层次剖析当代资本主义——法国调节学派理论体系的演进[J].中国社会科学,2015(6):62-77.

[44]周绍东,武天森.个体自由与集体禁锢:网约车平台的劳资关系研究[J].河北经贸大学学报,2021(2):43-54.

[45]杨善奇,胡震涛.数字劳动生产性和非生产性问题的再探究——兼论平台资本积累的真正来源[J].经济学家,2023(6):15-23.

[46]马克思恩格斯全集:第38卷[M].北京:人民出版社,2019.

[47]渡边雅男.价值理论与生产劳动——关于价值生产劳动的范围[J].高晨曦,译.政治经济学评论,2015(5):106-126.

[48]资本论:第二卷[M].北京:人民出版社,2004.

[49]马克思恩格斯全集:第33卷[M].北京:人民出版社,2004.

[50]马克思恩格斯全集:第35卷[M].北京:人民出版社,2013.

[51]马克思恩格斯全集:第21卷[M].北京:人民出版社,2003.

[52]鲁品越.流通费用、交易成本与经济空间的创造——《资本论》微观流通理论的当代建构[J].财经研究,2016(1):40-50.

[53]荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[54]马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995.

[55]马克思恩格斯全集:第10卷[M].北京:人民出版社,1998.

[56]TEIXEIRA R A,ROTTA T N.Valueless Knowledge-Commodities and Financialization:Productive and Financial Dimensions of Capital Autonomization[J].Review of Radical Political Economics,2012,44(4):448-467.

[57]董键铭.金融—数字资本与资本逻辑的全面扩展[J].人文杂志,2023(3):61-69.

责任编辑:艾 岚

Four Explanations for the Value Source of Digital Capitalism

——On the Scientificity of Marx's Labor Theory of Value

Xia Xinyu1,2

(1.School of Marxism, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610065, China;

2.Postdoctoral Station of Theoretical Economics, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610065, China)

Abstract:

Contemporary left-wing scholars have studied the value sources of digital capitalism. Autonomy Marxism holds that digital capital grabs surplus value from the \"general intelligence\" of platform users. Communication political economy thinks that digital capital can grab surplus value by occupying the \"digital labor\" of platform users for free. Rent theory holds that digital capital transfers value from other departments by monopolizing the platform. The theory of financialization holds that the rapid expansion of digital capital mainly stems from the speculative pursuit of new formats of digital economy by financial capital. The four theories adopt the attitudes of \"revision\", \"expansion\", \"analogy\" and \"suspension\" respectively to Marx's labor theory of value. Based on Marx's complete theoretical system of labor value, we should judge the value source of digital capital according to the social function performed by digital platform. The reason why digital capital can quickly obtain the value transfer from other departments is because it represents the latest development stage of the capital intermediation process.

Key words:

digital capitalism; labor theory of value; financialization; platform economy