新质生产力的形成机制与路径

摘 要:

新质生产力作为一种先进生产力质态,对其形成过程的考察必然要回到对生产力、生产关系等重要范畴的考察上。基于后两者外延上的交叉关系,从历史唯物主义视角出发,“人类无限增长的需要”与“有限的劳动时间和劳动能力”之间的矛盾作为一个更原初阶次的矛盾,成为生产力的物质技术属性、分工协作方式、所有关系各自的发展动力,并通过前两者间与后两者间的相互作用,以六条路径引起生产力的物质技术属性、分工协作方式的质变,形成新质生产力。新质生产力之“新”,体现为劳动者以质变的方式(复杂劳动)生产超额剩余价值的能力。应从社会主义市场经济体制、直接的激励性政策、所有制与分配方式三方面出发,切实激励新质生产力的直接培育者——科技人员、企业家、经济学家和政府人员,保障新质生产力的稳步发展。

关键词:

新质生产力;生产力与生产关系;人类需要;历史唯物主义;复杂劳动

中图分类号:F042

文献标识码:A文章编号:1007-2101(2025)01-0010-11

收稿日期:2024-06-18

作者简介:

张存刚(1966-),男,山西应县人,兰州财经大学教授,博士。

习近平总书记于2023年9月在黑龙江考察时首次公开提出“新质生产力”的概念,[1]之后在多个场合反复强调并具体论述,提纲挈领地为我国经济社会发展指明了一个重要方向。为加快形成新质生产力,需以马克思主义生产力理论为起点,厘清新质生产力的形成过程。为发挥理论的彻底性,则需基于历史唯物主义视角,对新质生产力的形成机制与具体路径予以分析。学术界现已从不同角度探讨了新质生产力的实现路径,但其中基于历史唯物主义的阐释还不够系统和具体,留有进一步深化研究的空间。①

新质生产力“本质是先进生产力”[2],即生产力发生质变形成的先进生产力质态。这一质变过程即新质生产力的形成过程。从历史唯物主义视角来看,新质生产力的形成是缘于新型生产关系的反作用,还是生产力自有内在动力推动,抑或存在其他解释?本文以上述问题为切入点,梳理新质生产力得以形成的质变机制与具体路径,从而为新质生产力的实现路径提供一个历史唯物主义视角的“纲”,进而为后续政策建议打造一个稳固的理论基础。同时,历史“不过是追求着自己目的的人的活动”

[3]295,对实现路径的探讨必须紧紧围绕现实的人,将政策建议锚定在特定的人上,也会增强政策建议的导向性与现实性。

一、对生产力和生产关系的再考察

对新质生产力形成机制的考察必然要沿袭学术界对生产力与生产关系两者具体作用机制的界定,而这一界定的前提是对两概念外延的明确。这一矛盾对子在“决定”与“反作用”的相互作用关系之外,从各自外延角度,两者之间存在交叉关系、并列关系和包含关系三种可能状况。

(一)生产力与生产关系间的三种可能关系

其一,交叉关系——两者外延有所交叉。马克思指出,“为了进行生产,人们相互之间便发生一定的联系和关系;只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的影响,才会有生产”[3]724。人与自然的交互关系必须经由人与人交互关系的中介。恩格斯也指出,“人和人之间的关系……总是同物结合着,并且作为物出现”[4]604。人与人的交互关系也必须经由人与自然交互关系的中介。人与自然的关系表现为生产力范畴,人与人的关系表现为生产关系范畴。这两个中介作用便意味着:生产力与生产关系两范畴彼此通过不可缺少的对方展开自身,统一于人类社会的物质资料生产进程中。任何存在关联、发生相互作用的两范畴,其间必然存在某些共同属性,否则其关联、作用是无所凭依、不可实现的。生产力与生产关系两范畴也必然如此。“生产力本身就是一种集体力,不存在个体的、单个的生产力,生产力只能是社会生产力”。[5]表征为“集体力”的生产力的形成,必然要求集体内部众人的交往,而众人的交往必然会构建起集体内部的特定生产关系。于是,“人类交往”便成为两范畴的联结点,“人”便成为两范畴共同属性的承载主体,宣布着共同属性的不可缺失。进一步可以判定,上述两个中介作用正是基于两范畴的共同属性达成的,于是两中介作用可被看作承载两范畴的共同属性的“中介物”的双向中介作用。它既体现着人与自然的交互关系,又体现着人与人的交互关系。对于这一起着双向中介作用的“中介物”,不同学者对其做出过不同表述:平心称之为生产力的“社会属性”,与生产力的“物质技术属性”构成生产力系统内部的矛盾;[6] 60-61,100-101张闻天称之为“生产关系一般”,即“人们为了进行生产,依照生产技术(即生产资料,特别是生产工具)情况和需要而形成的劳动的分工和协作的关系”,与“所有关系”构成生产关系内部体现为内容与形式的矛盾;[7]张俊山等称之为“生产力发展样态、方式”和“物质技术关系”,前者与“作为实现人类进步与全面发展的物质力量”构成生产力内部的矛盾,后者与“社会成员之间的物质利益关系”构成生产关系内部的矛盾。[8]

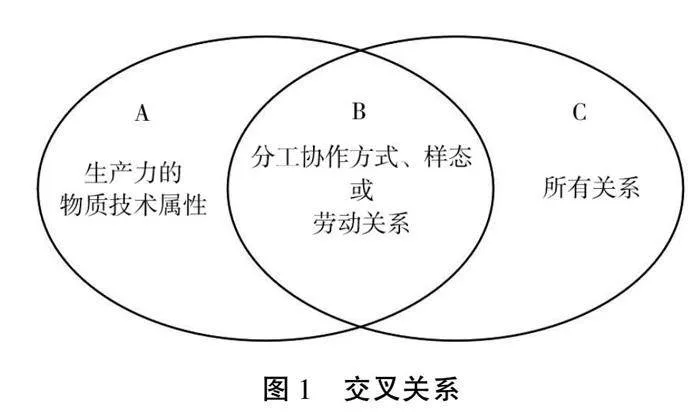

上述学者们的理论成果,综合来看,实质上以承担功能为划分依据,将生产力与生产关系分别作为划分母项,划分出了两对子项作为生产力、生产关系的外延。②生产力的前一个外延反映使用价值的生产效率,后一个外延反映劳动组织形式;生产关系的前一个外延反映分工协作样态,后一个外延服务于对剩余的占有和利用。由于劳动组织形式与分工协作样态是重合的,故反映它们的两个外延也是重合的,它们便是承载生产力与生产关系共同属性、起着双向中介作用的、同一的“中介物”,体现着“人类交往”,联结着生产力与生产关系,使其彼此可以通过对方展开自身。于是从外延角度,生产力与生产关系构成交叉关系。

图1中,左侧椭圆表示生产力的外延,右侧椭圆表示生产关系的外延,两者交集即作为“中介物”的重合外延。上述学者们对这些外延不仅在表述上不同,其表述背后的所指也不尽相同。为方便后文表述,笔者用字母替代各外延的称呼,并对其内涵予以明确:生产力的物质技术属性(A),反映不包含任何人与人之间关系成分的、纯粹物质层面的、人类群体通过劳动生产使用价值的能力或能效,具体即劳动者的技术水平,劳动资料、劳动对象的性能,以及此三要素的数量,如某民营钢厂炉前工的技术水平,连铸机、轧机的性能,铁矿石的质量,以及上述工人、设备、原料的数量;生产力的社会属性(B)从生产关系角度也可称呼为劳动关系,反映劳动者依照其技术水平,以及劳动资料、劳动对象的性能状况而形成的劳动组织形式,也即分工协作关系、方式、样态,如该钢厂炉前工专司渣铁排放、车间主任负责监督协调、财务人员负责资金运作的分工协作样态;所有关系(C),反映对剩余的占有和利用的社会成员间的利益关系,如该钢厂大股东与炉前工之间基于对钢铁商品价值的某种分配占有状况结成的物质利益关系。当然,这三个外延的内涵不仅限于企业内部(上述阐释均以钢厂为例),也适配于整个社会。

其二,并列关系——两者的外延不含交集。生产力仅包含A作为外延,剩下的人与人的关系部分(B+C)都仅属于生产关系的外延。生产力与劳动关系无关,B应当被完全划入生产关系范畴,而非生产力与生产关系的交叉领域。劳动关系只是提升了决定生产力水平三要素生产使用价值的能效,这一“提升”体现为生产关系对生产力的反作用。这一传统观点使得生产力与生产关系两者的关联、相互作用无所凭依、不可想象,故常常受到持上一观点的学者的诘难。平心将这种观点下的生产力概念称为“嵌进生产关系网眼里没有自己灵魂的一大堆活东西和死东西”,[6]185张闻天将其称为“生产技术”,[7]张俊山等将其称为“抽象的生产力”“静观情况下得到的概念”[8],他们都将A与(B+C)的这种对立称为外部的机械对立。

上述“理论硬伤”可以引出一个以机械对立式的并列关系似乎无法回答的关键问题:生产力作为人类社会发展进程中最活跃、最具革命性的力量,其发展除受到生产关系的反作用推动或阻碍之外,是否还有其他动力?在林岗、张宇看来,若仅仅“借助生产关系对生产力的反作用或所谓制度的经济绩效来加以回答……就会陷入循环论证之中”[9]。平心正是通过对生产力的物质技术属性A与社会属性(也即本文所指的分工协作方式、样态)B的划分,指出两者构成的生产力系统内部的矛盾,给出了生产力自行发展的动力来源,从而给予上述问题一个“生产力内部矛盾推动”的答案。[6]100-101而并列关系下的生产力本身仅包含无法被进一步拆分的物质技术属性,所以只能将“生产关系的反作用”作为生产力发展的唯一动力,从而陷入循环论证——是否果真如此?

我们首先对平心给出的答案作一个刨根问底式的追问。生产力在生产关系反作用之外的动力来源是其自身内部的社会属性与物质技术属性间的矛盾,那么,社会属性与物质技术属性两者自身的发展运动在彼此间相互作用关系的动力之外是否存在其他动力?若不存在,同样构成循环论证。这里可继续按照对生产力的解释方式,对两外延进行性质或其他方面的拆分,从而将两者自身内部的矛盾运动看作免于循环论证的动力来源——但这种通过“向下拆分”从而向内部寻求动力来源的解释会以裂变的速度引起更多的追问,所以这种回答方式总是不充分的,总得有一个处在尽头或起点位置的外因作为这些“向下拆分”式回答的根本来源。这个外因是什么?

林岗、张宇对此给出的答案是“人类无限增长的需要”与“有限的劳动时间和劳动能力”之间的矛盾,它构成人类“满足需要的能力即生产力”发展的动力。[9]③这一答案通过“向上还原”,不仅可以作为平心“向下拆分”式回答的外因——人类需要的无限性与劳动时间、劳动能力的有限性之间的矛盾对子作为一个外因引起生产力的社会属性和物质技术属性两者自身(或其他下续阶次)的发展运动,也替并列关系回答了上述关键问题——这一矛盾对子作为一个外因引起不可被拆分的A的运动发展。这一答案是否足够彻底?“所谓彻底,就是抓住事物的根本。而人的根本就是人本身。”[3]11马克思主义的实践性特点,决定了这一体现于人、劳动阶次的矛盾对子已经具有足够的彻底性,无需继续向上还原为“物质”“意识”等本体论位面的矛盾运动。这一答案是否可用?相较于还原为最彻底的“物质以主体为中介的自我展开运动”(将辩证唯物主义贯彻到底),“人类无限增长的需要”与“有限的劳动时间和劳动能力”这一矛盾对子会在“怎么办”也即政策建议层面提供更具体的入手点,从而使得对新质生产力的理论探讨更有实际应用价值。

此外,出于夯实下文论证基础和避免误解的目的,在“人”这一阶次,有必要通过对“生产”与“需要”之间关系的探讨,对“人类需要”一词予以适当的横向展开,使其内涵更加明晰。一些学者认为,“物质生产决定人的需要,而不是相反”[10]。这一“决定”关系是否妥当?马克思曾将人的需要区分为自然需要和社会需要,我们将自然需要标为

a1,社会需要标为a2,物质生产标为b。人类“第一个历史活动就是生产满足这些需要(此指获取食物、饮水、住所、衣物以及其他必需品的自然需要)的资料,即生产物质生活本身”[3]158,即人类的自然需要a1是原初且必然的需要。于是,完整的因果链条应是,a1首先作为一个动力引起了物质生产b,而后又引起了新的自然需要a1或社会需要a2,继而引起新的物质生产b,再而引起新的自然需要a1或社会需要a2,等等。三者关系可以表示为:a1→b→a1/a2→b→a1/a2……。例如,便捷、高效出行的需要(a1)(“在一定的文明状况下历史地发生了变化的自然需要”[11])引起交通工具的生产、升级——人类逐步发明、生产出汽车(b),而后汽车的问世又引起了人们对汽车本身的需要(a1)以及对汽车美化、装饰的需要(a2),继而引起汽车及其内饰、挂饰的生产(b)。究其一系列需要的根源,不在物质生产本身,而在人类的自然需要。这并非认同莱博维奇的“人的需要决定论”——因为其将“需要”放置于生产力、生产关系同阶次看待,继而错误地以“人类需要”替代“生产力”,赋予前者对历史发展起决定性作用的地位——而只是将人的需要作为生产力发展的一个更原初阶次的动力,回答生产力在生产关系反作用之外的更根本的动力来源问题。出于指导实践的目的,可以同马克思一样,一定程度上无需遵循甚至拒斥“‘无限后退式’的发生学思维方式”[12],将理论(生产力一元决定论)停留于某个特定阶次。但对于该理论本身,不可将对它的认识停滞于某个阶次,割裂它与其他阶次的联系,放弃对发生学意义上因果关系的追溯,从而造成对理论发展的自我限制。

其三,包含关系——生产力的外延包含了生产关系的外延。④例如,刘伟认为,“从社会形式上看”,生产力“具有自然物质性和社会历史性两重性质”,且“社会历史形态上的生产力本质上是指生产的社会方式,即生产关系”[13]。即将生产关系(包括B和C两部分)看作更宏观意义上的生产力的一个社会历史形态,它与生产力另外的自然物质形态构成一个矛盾对子,构成被决定与制约的关系。一方面,这一较为鲜见的观点通过扩大生产力的外延,更加突出了生产力及新质生产力发展的重要意义。另一方面,“社会形态的生产力的结构和历史特征,从制度上制约着自然形态生产力发展和解放的可能”[13]。在刘伟论述的“制约”作用之上,更进一步地,这一将人与人之间的生产关系作为一个“形态”完全纳入生产力范畴的包含关系(不仅劳动关系B,所有关系C也作为生产力社会历史形态的一部分被囊括进生产力内涵中),更加突出了生产关系对生产力质和量的影响,强调了生产关系在生产力发展水平衡量上的重要意义,即生产关系作为“社会形态的生产力的结构和历史特征”[13],本身可以作为一个衡量生产力质与量的大小、发展阶段的指标。这方面才是包含关系观点所承载的可能更为积极的理论意义。相较来看,它在这方面与并列关系的观点有着本质不同。例如,包含关系的观点会认为,对于具有相同使用价值生产能力、能效的两个经济体,广大劳动人民地位更高、与生产资料结合更充分、对剩余的占有比例更大的社会主义经济体的生产力发展水平比劳动人民实质地位更低、生产资料占有更集中于一小部分人的资本主义经济体更高,而并列关系的观点会仅比较使用价值的产出水平,从而认为两经济体的生产力发展水平完全相同,而将两经济体中人们需要的总体满足程度上的差异归因于生产关系层面。

纵观上述三种可能情况,首先,相较于并列关系和包含关系,从两概念外延角度,交叉关系对生产力与生产关系两者的考察更为细致,从而作为一个理论框架,可以将各种现实情况考虑得更加细化,对实践的指导力更强;其次,交叉关系对两者关系的解释更为具体和明晰——交叉领域B也即劳动关系作为生产力与生产关系得以展开自身并联系、作用的双向中介,可以展现两范畴更为具体的互动机制;再次,交叉关系也更贴合马克思、恩格斯对生产力和生产关系阐释的原意;最后,交叉关系可以对官方的政策定调作出科学的学理性阐释——新质生产力“由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵”[2],其中“生产要素创新性配置”和包含劳动者的“优化组合的跃升”意味着新质生产力的形成必然涉及劳动组织样态也即劳动关系B的层面,为此对它的专门研究便具有必要性。而将B排除出生产力外延范围的并列关系便与该政策定调背道而驰,无法对后者作出解释。包含关系中生产力的外延过多从而属概念范围显得过大,没有抓手,不能较方便、具体地对劳动关系进行研究,也削弱了所有关系相对于生产力的独立性,容易引起理论的混乱。综合以上几点,交叉关系的框架是探讨新质生产力形成机制的最佳选择。

(二)对几对重要范畴的统合再认识

第一,生产力与生产关系两者的发展变化既有两者间的作用互为动力,又有各自独立发展的动力。

第二,“人类无限增长的需要”与“有限的劳动时间和劳动能力”之间的矛盾(我们称其为矛盾D)是生产力和生产关系两者各自独立发展的动力。基于彼此间的交叉关系,后两者有三条独立发展路径:一,矛盾D引起A的发展,即引起劳动者劳动技能水平的提高,以及劳动资料、劳动对象数量的扩大、性能的提高、来源的扩充,如电灯泡的发明;二,矛盾D引起B的发展,即引起分工、协作水平的提高,如福特制的首创;三,矛盾D引起C的发展,即所有关系的发展,如将生产资料私有制转变为社会主义公有制的“三大改造”。A与B各自的发展都属于生产力(在生产关系反作用之外)的独立发展,B与C各自的发展都属于生产关系(在生产力决定作用之外)的独立发展。

第三,生产力与生产关系之间的矛盾具体地通过A与B、B与C之间的矛盾表现出来。且A与C之间的相互作用必须经由B的中介,无法跳过B而直接相互影响,也即生产力的物质技术属性不能直接跳过分工协作方式直接影响服务于剩余的占有和利用的所有关系;反之,所有关系也不能直接对物质技术发展水平起作用。有学者对此持否定态度,认为“某些所有关系也有表现和适应生产力(的物质技术属性)⑤的功能”[14],例如对铁路建设起到重要推动作用的股份公司便代表了一种可以直接表现和适应生产力的物质技术属性的特殊的所有关系。依此看法,C(股份制的创新)可以不通过B(大量劳动力的被组织、动员)直接对A(铁路的建成)起作用。股份制的创新实则是通过资本集中,调节了社会总劳动在不同部门的分配比例(组织相当部分劳动力投入铁路建设部门),从而建成了需要分配较大比例社会总劳动的铁路。依社会需要(铁路)通过股份制改变社会总劳动的分配方式的过程就是改变社会大生产中劳动者分工协作样态B的过程,所以C对A的作用过程实质上也基于B的中介作用。

第四,马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中写道:“社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。”[4]591-592他从社会形态转变的宏观视野出发,描述了一个生产关系对生产力正反向作用的转换节点(“一定阶段”的起始处)。从这一论述出发,可以延伸出生产力与生产关系之间(也即A与B、B与C之间)矛盾运动规律的两个侧面。

其一,桎梏与促进作用的对立统一。马克思描述的是总体意义上的正反向作用。在转换节点前,生产关系对生产力的发展总体表现为正向促进作用,节点之后表现为负向桎梏作用。更具体地考察,在转变节点前的每时每刻,其实既有正向促进作用,又有负向桎梏作用——只不过前者大过后者,所以总体呈促进作用,在节点后同理。进一步地,暂不考虑D对A、B、C的作用,仅仅在生产力与生产关系之间(也即A与B、B与C之间),正是生产关系对生产力时时刻刻的阻碍与压抑(也即B对A,C对B的桎梏),催生了生产关系对生产力时时刻刻的促进(也即B对A,C对B的促进),形成了生产力发展的动力(也即A、B发展的动力)。生产力与生产关系之间关系的辩证性正是通过桎梏与促进作用的对立统一表现出来。以资本主义生产关系为例,一方面,其每时每刻对生产力的桎梏集中体现在私人占有对社会大生产(C对B以及B对A)的桎梏上。私人占有制作为一个根本原因不可避免地引发了社会生产的无组织性与相对过剩,桎梏着社会大生产顺畅地、在质的层面解放、发展。另一方面,其每时每刻对生产力的促进又集中体现在私人占有对社会大生产的促进上。正是以私人占有为基础,生产关系中的每个人为其私利既主动又“被动”“被驱动”地劳动,他们“将私人劳动转变为社会劳动”的压力,转化为社会大生产发展的动力,也构成整个生产关系运转起来的动力,持续促进资本主义生产力的发展并激化资本主义社会的基本矛盾。⑥

其二,马克思所指的转换节点是被回溯性确立的,历史节点中的人们对其并无明确认识。仍以资本主义生产关系为例,上述总体促进作用向阻碍作用转变的前提是其经济体面临生产过剩的经济危机。当无法通过战争转嫁或某些不影响生产关系性质的干预政策拖延此次危机,便剩下两条自主的、根本的可选路径:一,生产力的大幅、突破性发展(科技革命);二,变革生产关系,这既可以是改革,也可以是革命(通过根本性的改革或革命形成可以更好驾驭社会大生产、促进生产力发展的社会主义生产关系)。若通过科技革命克服资本主义危机,当时历史节点的人们便会认为正是危机化的资本主义生产关系催生出了此次科技进步,故其依然在总体上促进着生产力的发展;若是科技无法取得革命性进展,只能通过变革生产关系克服危机,人们便会称发生危机的时间段内“生产关系对生产力发展呈总体阻碍作用”,并赋予其间的某个历史节点为马克思所指的转换节点。我国作为已经完成无产阶级革命的社会主义国家,也作为一个市场在资源配置中起决定性作用的超大规模经济体,在当下全球资本主义体系总危机的态势下,为持续发展、壮大自身,并推动社会主义事业的进展,也便有两个相互交织、影响的可选方式:一,生产力的大幅、突破性发展,习近平总书记正是通过提出“新质生产力”的概念对此加以强调;二,始终处于“进行时”并进入“深水区”的改革。改革的方向与力度需要以生产力发展水平为依据,生产力的突破性发展也需要改革的跟进、深化。

第五,在两类矛盾的关系方面,生产力与生产关系之间的矛盾也即A、B、C间的矛盾只不过是矛盾D在下一阶次的具体表现。一方面,矛盾D直接地引起A、B、C的发展变化;另一方面,矛盾D通过A、B、C之间的相互作用再一次跨阶次地表现出自身。

二、新质生产力的形成机制与路径

(一)形成机制

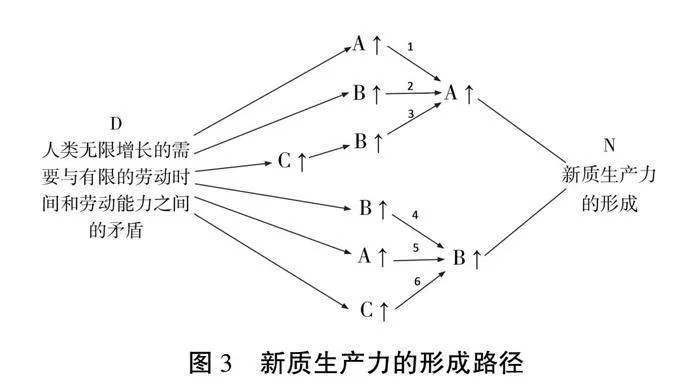

图1中左侧椭圆内的先进生产力质态也即新质生产力,由体现为劳动者技术水平,及劳动资料、劳动对象性能的跃升的A的质变和体现为上述三要素优化组合的跃升的B的质变所引致。结合上述交叉关系的框架和对历史唯物主义体系中几对重要范畴之间关系的再认识,用字母后的↑表示“质变”,空心箭头表示彼此间的引致关系,两条横线表示A、B的质变本身就等于新质生产力的形成——新质生产力“以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵”[2]。将新质生产力的形成记为N,图2表示新质生产力的形成机制。

这一机制可被描述为:人类无限增长的需要与有限的劳动时间和劳动能力之间的矛盾D作为一个根本动力⑦。一方面,直接地引起劳动者、劳动资料、劳动对象三要素本身的跃升(即A的质变),以及三要素优化组合的跃升(B的质变),形成新质生产力;另一方面,结合其引起的足以使得B发生质变的所有关系C的质变,⑧间接地通过A与B、B与C之间的相互作用,使得A和B进一步质变,形成新质生产力。

(二)形成路径

进一步地,将图2中间部分拆解为竖向三列,便可表示新质生产力的6条具体形成路径(见图3)。长箭头表示引致关系,最右侧两条长直线表示A、B的质变本身就等于新质生产力的形成。

路径1:D→A↑-N。第一步,D→A↑为人类无限增长的需要与有限的劳动时间和劳动能力之间的矛盾引起生产力物质技术属性的质变。A的质变具体地表现在三方面:其一,劳动者的新型化,即劳动者出于个人利益和集体利益的需要,通过教育、培训等途径的学习,成长为可以助力实现关键性颠覆性技术突破的自然科学方面⑨的理论型和应用型人才。如尖端科技领域、“卡脖子”领域一线的科技工作者。其二,劳动资料的新型化,即依靠劳动者的创新,在关键性颠覆性领域迭代出现和全新出现的助力满足人类需要的新型劳动资料。如由普通车辆迭代形成的自动驾驶车辆、搜索引擎迭代形成的ChatGPT、2G通信技术逐步迭代形成的6G通信网络等数字基础设施,以及全新出现的VR技术、光刻机等。其三,劳动对象的新型化,即主要与人类被物质生产b发展起来的社会需要a2相适配的新型劳动对象。如实体性劳动对象芯片和非实体性劳动对象数据。它们通过政策激励(如知识产权保障、对人才的直接激励)和市场激励(完善的市场机制对创新者各方面的奖赏)两类途径实现。包含以上三方面的A的质变,极大提高了人类的劳动能力,节约了人类的劳动时间,故极大满足了人类需要,适应并发展了矛盾D。第二步,A↑-N为生产力物质技术属性的质变本身就意味着新质生产力的形成。“社会发展、社会享用和社会活动的全面性,都取决于时间的节省。一切节约归根到底都归结为时间的节约”[15],劳动时间的节约就等于生产力的发展[9],从而A的质变意味着生产力在关键性颠覆性领域得以发展,新质生产力便得以形成。

路径2:D→B↑→A↑-N。D→B↑,即矛盾D引起劳动组织形式、分工协作样态的跃升,其具体地表现为劳动者、劳动资料、劳动对象三者创新性地结合。对于社会主义中国,D→B↑通过社会主义市场经济体制的深化改革来实现:通过更完善的市场促进更充分的竞争,从而促进劳动资料、劳动对象创新性地配置给广大劳动者。B↑→A↑通过优化科技人才培养体系(学生、青年科技工作者与劳动资料、对象的结合方式)、教育领域综合改革(如改革人事聘任制度、晋升制度,改“非升即走”为某种长效激励方式)、财政科技经费分配使用机制(如进一步革新国家课题基金分配方式)、企业部门的激励制度(如给与科研部门额外股权激励)来实现。A↑-N即A的质变本身就是新质生产力的形成。

路径3:D→C↑→B↑→A↑-N。D→C↑,即矛盾D引起人们通过革命或改革变更所有关系C至可以引发分工协作方式B质变(C↑→B↑)的程度。对于我国,D→C↑通过所有制和分配方式方面的改革来实现——通过进一步完善所有制制度与分配制度,调节劳动、资本、土地、技术、数据等要素的所有者对新增价值的占有和支配。C↑→B↑,即通过所有关系的质变引起劳动者与劳动资料、劳动对象结合方式的跃升。历史上,如1952年下半年至1956年将生产资料私有制转变为社会主义公有制的三大改造,促成了计划与市场并存的新民主主义经济向单一公有制的计划经济体制的转变,[16]变革了劳动的社会组织方式,引起劳动者与劳动资料、劳动对象结合方式的跃升。再如当下,国有企业混合所有制改革通过引入外界社会资本扩大了劳动资料与劳动对象的使用范围,也通过推进员工持股改变了企业内部的决策权力架构,引起劳动者之间分工协作方式的跃升。后续路径与路线2重复,不再赘述。

路径4:D→B↑-N。矛盾D引起劳动者、劳动资料、劳动对象三者组合方式跃升(D→B↑)后,B的质变本身就直接意味着新质生产力的形成(B↑-N)。分工协作方式B并非一个只能通过促成生产力物质技术属性质变从而促成新质生产力形成的具有依附性的影响因素——其本身就是生产力表意、从而涵盖的一部分,从而其质变直接意味着新质生产力的形成。若不承认这一点,不免使得此处对新质生产力形成路径的探讨混淆、滑落到我们未选择的生产力与生产关系的并列关系框架中了。

路径5:D→A↑→B↑-N。“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”[3]602蒸汽磨即手推磨这一劳动资料的新型化,它推动“封建主的社会”向“工业资本家的社会”转变的过程,即新型劳动资料推动分工协作方式及所有关系发生转变的过程。在D→A↑之后,劳动者、劳动资料、劳动对象三者的新型化会一定比例地引起三者组合方式的跃升(A↑→B↑),它通过促进先进技术的转化、应用来实现。当下的“产业数字化”中便有一个典型例子:数字经济的发展(此处作为劳动资料的新型化)使得出租车行业的分工协作方式发生质变——在劳动者(原出租车司机)自己所有的劳动资料(车)之外,出现了一项被平台垄断的更核心的新型劳动资料(数据),在极大提高劳动生产率的同时,模糊了原先的传统雇佣劳动关系(大量原出租车司机并入网约车渠道,平台进入市场成为生产过程中的重要一环,其背后利益主体成为新的参与方,出租车市场分工协作样态发生质变),达成B的跃升。

路径6:D→C↑→B↑-N。该路径中每步都已在路径1-5中做过解释,不再重述。

三、新质生产力的直接培育者与政策建议

加快形成新质生产力,需找准促进生产力发生质变的群体(也即新质生产力的直接培育者),向着正确方向对其施加有力政策引导。

(一)新质生产力的直接培育者

“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”[4]36在马克思、恩格斯的这一叙述下,较少时间内创造的生产力却比较多时间创造的生产力更多。可用于比较的生产力的“多”与“少”指的是什么?前者比后者“多出的部分”又具体指什么?显而易见,这里指的是使用价值的生产能力。之所以并非价值,是因为资产阶级以前的“过去一切世代”,并没有广泛出现用于交换的商品,所以谈不上价值。也即生产力更多、更大,就是生产满足人们需要的使用价值的能力的更大。对照来看,新质生产力相较“旧质”生产力,前者比后者“多出的部分”是什么?一方面,与上例类似,新质生产力多出的部分直接地是生产出满足人们需要的使用价值的能力;另一方面,又与上例不同,市场在资源配置中起决定性作用的中国特色社会主义市场经济下,无论“新旧”,价值这一范畴都是适用的。并且,相较于其物质载体——使用价值,价值作为商品的社会属性,在使用价值所具有的衡量生产力大与小的作用之外,其还具有反映商品生产者之间关系的职能,从而涉及劳动关系范畴,更符合交叉关系框架对生产力外延范围的界定。所以,生产价值的能力相较生产使用价值的能力,更适合衡量新质生产力较“旧质”生产力多出的部分,表达前者对后者的超越之处、前者之“新”。

进一步地,如何通过价值范畴衡量新质生产力之“新”?劳动者的劳动是价值的唯一源泉,我们可将其作为联系价值与生产力两范畴的桥梁。马克思在其手稿中对“资本主义应用机器的前提和后果”的相关论述可为此提供一个有力线索:“由于劳动在这里(指资本家使用新机器时)获得了与同一部门的平均劳动不同的特殊生产力,它已成为比平均劳动高的劳动。”[17]277-278使用新机器作为劳动资料的“比平均劳动高的劳动”相较“平均劳动”,获得了“特殊生产力”。马克思紧接着称“比平均劳动高的劳动”为“自乘的简单劳动”[17]278。在“使用新机器”的探讨前提下,它其实就指发生“质变”的复杂劳动,而非只是“量变”的加强劳动。⑩仅仅引起劳动强度增加而不改变劳动复杂度的“自乘的简单劳动”,只是缘于工厂主管理的增强、监督的严格、压榨程度的加深或工作内容的变动,与新机器的采用没有实质因果关联。于是,发生质变的复杂劳动比原先的“平均劳动”在生产力层面多出的部分(特殊生产力),联系价值范畴,即生产超额剩余价值的能力。所以,这种多出的“特殊生产力”便是生产超额剩余价值的能力。对照来看,对于路径1、2、3也即最终通过劳动者、劳动资料、劳动对象三者跃升形成的新质生产力来说,新质生产力较原先“旧质”生产力多出的部分,即劳动者操纵劳动资料作用于劳动对象从而生产超额剩余价值的能力;对于路径4、5、6也即最终通过三者优化组合跃升形成的新质生产力来说,分工协作方式的质变赋予劳动者更高效地操纵劳动资料作用于劳动对象从而生产超额剩余价值的能力。例如,采用福特制的新型工厂相对于同时代大部分汽车工厂,通过流水线生产模式的创新,改变了原先的分工协作方式,“以简单劳动代替熟练劳动”[17]279,每个人(如螺丝工)只负责一个细小环节(拧螺丝),但该厂众多劳动者作为“总体工人”生产使用价值及价值的能力大幅提升,所产商品个别价值低于市场价值并按照市场价值出售,其总体劳动便创造出了上述两者间的差额——超额剩余价值。此即由于分工协作方式的质变,原先总体劳动的复杂度提升,质变为复杂劳动。至此可以得出,新质生产力较“旧质”生产力多出的部分,即劳动者以一个“质变”的方式(即复杂劳动)生产超额剩余价值的能力。

再进一步,这一能力来源于谁?明确其对象来源,才能采取针对措施为新质生产力“开源”。在生产力的物质技术属性A的层面,这一能力的培育者,也即新质生产力的直接培育者,是某种技术的创造者,我们将其简单概括为“科技人员”。其技术使得直接劳动者劳动的复杂度得以提升。在分工协作方式B层面,新质生产力的直接培育者即某种劳动组织方式的创造者,我们将其概括为“企业家”“经济学家”和“政府人员”。在企业内部,企业家[11]为追求超额剩余价值,创新劳动者、劳动资料作用与劳动对象的结合方式,使得劳动者劳动的复杂度得以提升;在企业外部,“经济学家”和“政府人员”通过研究与执行,优化产业体系,通过市场或行政的中介作用,组织、动员一定量资本、土地、劳动等要素在特定产业集聚,而后通过科技人员和企业家促进了A和B层面劳动复杂度的提升。所有关系C通过对B的作用促进新质生产力形成的过程,也需要经济学家和政府人员研究与执行所有制与分配方式方面的改革策略,调整人们的所有关系,从而促进A和B层面劳动复杂度的提升。

于是,我们便得出新质生产力的直接培育者:科技人员、企业家、经济学家和政府人员。只有针对性地推出一些顺应上述群体需要(如企业家获利需要、科技人员晋升需要、自我实现需要等)的政策措施,从而对其予以充分激励,才能为新质生产力“开源”,促进其形成与发展。

(二)政策建议

新质生产力得以形成的6条路径中包含D→A↑、D→B↑、D→C↑、A↑→B↑、B↑→A↑、C↑→B↑ 6种引致关系。其中,所有关系变化引起分工协作方式的质变是一个自然发生的过程,没有可通过外部政策改变的入手点。基于新质生产力的四类直接培育者,将前5种引致关系的具体实现路径展开并归纳,形成以下三方面政策建议。

1.构建更高水平的社会主义市场经济体制。市场竞争及激励机制是新质生产力得以形成的最重要源泉,这一无形之手通过D→A↑、D→B↑、A↑→B↑ 3种引致关系发挥作用。市场机制直接激励科技人员的攻关、发明、创造(D→A↑),直接促进企业家对生产模式的改进升级、提高全社会的资源配置效率(D→B↑),以及促进对某些可引起分工协作样态发生质变的科技创新成果的转化应用(A↑→B↑)。

为充分发挥市场机制对新质生产力形成的促进作用,需构建更高水平社会主义市场经济体制。第一,深化要素市场化配置改革,尤其着力提高数据要素市场的市场化水平。深化劳动力市场改革,调节好社会总劳动时间在各个部门的分配,使劳动力被配置到能使其效率最大的部门,同时在一定程度上使其向关键性颠覆性领域倾斜、集中。

第二,加快建设全国统一大市场,降低对国际市场的依赖,保障新质生产力的稳步发展。第三,完善有助于科技成果转化的知识产权保护等配套制度,保障利益相关方的长期收益,维持投入资本的“耐心”,为周期长、风险大、难度高(尤其是后续可带动分工样态发生质变)的科技成果转化应用提供支持。第四,通过国企的带动作用,营造企业内部高度重视科技人员的氛围。国企可利用其主体地位,通过增大股权激励等方式发挥其对整个市场中科研人员待遇水平的调节作用。

2.形成并完善一大批直接的激励性政策。直接的激励性政策是新质生产力得以形成的有效且高效的着力点,这一有形之手通过D→A↑、B↑→A↑ 2种引致关系发挥作用——以体制内的晋升、经费支持等方式(D→A↑)及其革新完善(B↑→A↑)激励科技人员、经济学家与政府人员。

为此需形成并完善一大批对上述群体直接的激励性政策。第一,深化教育体制改革,探索具有长效激励的人事聘任制度、晋升制度,增大国家课题基金利用效率。深化人才发展体制机制改革,优化青年科技人才培养体系,提高相关“新质”人才待遇,如通过“人才房”解决一批人才的住房问题。深化科技体制改革,健全促进企业原始创新的政策支持体系。第二,革新官员政绩评价机制,使其具有长效激励与追责功能,从而减少官员通过向“资源消耗型”或“金融投机型”产业倾斜的政策刷短期政绩的行为,减少对新质生产力培育空间的挤压。第三,在关键性颠覆性领域推出一批重点需求政策(如大规模设备更新工程),提需求、引供给,从而促进资源聚集度、提高市场竞争度。再如,可以类似地提出“机器人进万家”“AI教师计划”(每个班级配备一个AI教师)等。第四,向战略性新兴产业的一大批新质企业直接投放激励性政策,如税收优惠、土地的优先供给、融资的优先批复等,引导资本进入。

3.深化所有制制度和分配制度改革。因D→C↑得以实现的所有制制度和分配制度改革的深化,不仅是新质生产力形成的重要途径,而且是新质生产力得以长远、有质量地形成与发展的必要制度保障。一方面,如通过确立更合理的技术、数据等要素所有权及收益占有权制度,促进相关领域及全行业分工协作样态的质变(C↑→B↑),同时激励科技人员(B↑→A↑)、企业主(B↑→N↑)等;另一方面,更应该关注的是,总体上(而非仅仅与新质生产力相关的)更合理的所有制、分配方式会在长期上保障经济的稳定、高质量运行,缓解、克服生产的相对过剩危机,从而保障了激励的稳定与长远,为新质生产力长远、有质量地形成与发展提供制度保障。

相应地,在一个相对公平的底线之上,现阶段应以“将数据最高效地使用”为原则划分对数据的所有权和收益占有权,充分调动科技人员、企业主的生产积极性。另外,就效率与公平这对范畴来说,在数字经济或者说新质生产力相关领域向前者“偏一偏”,对后者“放一放”,其他传统领域就必须向后者“偏一偏”,在“公平”方面“紧一紧”,从而为新质生产力的长远发展提供新型生产关系基础。应着力通过房地产、直接税等领域的改革,削弱土地、资本两种要素的所有者对新增价值量的占有和支配权利,将这一权利更多地转移到拥有技术、数据等要素的科技人员、企业家手中(D→C↑),从而通过劳动力等要素在各行业自然而然地变动调整产业结构(C↑→B↑)。这也有助于摆脱传统的“地租经济”发展模式,转为以“数字经济”“新能源”“高新技术”等为“火车头”的经济发展新模式,符合当前发展阶段下动力源转换的要求。

注释:

①根据笔者掌握的资料,从历史唯物主义视角对新质生产力进行探讨的文章现有十余篇,但其中大都只是在文首简单列出几个唯物史观的基本观点,并未进行实质性展开。相对来说,孟捷、韩文龙的视角最为新颖、分析最为深入。他们援引平心、张闻天、佩蕾丝的观点,从“生产力内部的矛盾、生产关系内部的矛盾以及生产力与生产关系之间的矛盾”三方面对新质生产力的实现路径进行探讨。在探讨生产关系内部的矛盾时,他们概括并补充了张闻天的观点,通过列举两种生产关系及其双重功能的四种组合,展现了生产关系变革的三条路径,为本文对新质生产力形成路径完整、具体的展现提供了方法论启示。参见孟捷,韩文龙:《新质生产力论:一个历史唯物主义的阐释》,载《经济研究》2024年第3期。

②概念的外延是指具有概念内涵的全部对象,表明概念所反映的对象“有哪些”。确定外延需要以对象一定的属性作为标准将一个属概念的外延分成若干个种概念,进行概念的划分。划分与分解不同,划分是把属概念分成若干种概念,分解是把一个具体事物的整体分成许多构成部分。这一过程由三个要素组成,即划分的母项、划分的子项和划分的依据。参见《普通逻辑》编写组:《普通逻辑(第五版)》,上海人民出版社2011年版129-130页。

③值得对林岗、张宇的表述加以补充的是,人类需要的“无限”,更准确来说,形容的是其“始终不被满足”。从长远看,人类需要和劳动时间、劳动能力都是无限的;从某一时段来看,劳动时间、能力是有限的,而人类需要会随着劳动能力的增长而持续增长,因而是始终不被满足的。相对劳动时间、能力来说,人类需要在任何时候都是不被满足的,在这个意义上,是“无限”的。

④反过来的“生产关系的外延包含了生产力的外延”明显是错误的,也没有学者对其表示支持,故不对这种情况作讨论。

⑤此处括号内文字为我们基于引文原意的补充说明。引文中“生产力”指的必然是生产力的物质技术属性A,而非整体意义上的生产力(A+B)——否则引文作者就无需对张闻天的二重性理论予以商榷修正;也非仅指劳动关系B——否则其论据(股份公司修建铁路)便会与论点(某些所有关系也有表现和适应生产力的社会属性B的功能)相冲突。故必然实指生产力的物质技术属性A。

⑥中国特色社会主义制度在一定程度上克服了社会大生产和资本主义私人占有之间的矛盾。经济层面,公有制经济的主体地位造成了“私人占有”的不完全;政治层面,人民民主专政保证了“私人占有”的不完全。现阶段中国特色社会主义发展的动力可以直接用更根本的矛盾对子(“人类无限增长的需要”与“有限的劳动时间和劳动能力”之间的矛盾D)的具体化——人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾——来解释。

⑦有学者借助物理学知识严格区分了“动力”与“动因”,认为“具有根源性、决定性的推动事物发展的现实力量,才是事物发展的根本动力”,而“动因,顾名思义,是动力产生的原因,是制约动力的因素”,从而“生产力发展的根本动力是由人的需要引起的并能解决矛盾的劳动”。参见刘同舫:《生产力发展的根本动力究竟是什么》,载《唯实》2003年第12期。这一区分是科学且严格的。按照这一区分,欲回答本文中“生产力在生产关系反作用之外的动力来源”的关键问题,实则要“找动因”而非“找动力”(因为生产关系的反作用也只是一个动因)。为与问题相匹配,此处延续使用“动力”一词指代“动因”,暂不作严格区分。

⑧C是否发生质变的标准即是否能够引起B发生质变。所有关系仅仅表达社会成员间对剩余的占有与利用的关系,在生产力与生产关系表意范围呈交叉关系的框架下,这一关系外在于生产力表意范围作用于生产力,而非如B一般,本身的变化即生产力的变化。当探讨对象处于生产力一侧,我们直接使所有关系C质变与否的判断标准依附于劳动者间分工协作方式B的质变标准,不仅避免了对C质变标准的无端臆想,也可使对新质生产力形成机制的理论摹画更加简练与明晰。

⑨社会科学方面人才在B和C的范畴内发挥作用。

⑩之所以使用“只是”一词,是因为不排除既有复杂劳动、又有加强劳动的情况。这一情况与本文论点不冲突,新机器的采用引起的“自乘的简单劳动”只是指“复杂劳动”。这种结合的情况中加强劳动的部分仍然源于工厂主管理、显性或隐性的强迫等与新机器无关的因素。

[11]包括民营企业家与公有制企业相应的经理及管理者、责任人。

参考文献:

[1]牢牢把握在国家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面[N].人民日报,2023-09-09.

[2]习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[N].人民日报,2024-02-02.

[3]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009.

[4]马克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009.

[5]张存刚,韩鸿飞.再论民营经济的内涵、性质和作用——与周文等学者商榷[J].当代经济研究,2024(3):70-79.

[6]平心.论生产力问题[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1980.

[7]张闻天.关于生产关系的两重性问题[J].经济研究,1979(10):33-42+32.

[8]张俊山,张小瑛.对生产力与生产关系范畴及其矛盾的再认识[J].教学与研究,2015(12):44-49.

[9]林岗,张宇.生产力概念的深化与马克思主义经济学的发展[J].教学与研究,2003(9):5-10.

[10]王峰明,王小平.马克思的生产力决定论错了吗?——驳莱博维奇《超越〈资本论〉》中的需要决定论[J].马克思主义研究,2019(6):130-143+160.

[11]马克思恩格斯全集:第32卷[M].北京:人民出版社,1998:57.

[12]王峰明.对生产力一元决定论的反思与新释[J].马克思主义研究,2012(10):81-95+160.

[13]刘伟.科学认识与切实发展新质生产力[J].经济研究,2024(3):4-11.

[14]孟捷.作为方法的中国特色社会主义政治经济学[M].上海:复旦大学出版社,2023:60.

[15]马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995:123.

[16]武力.中国计划经济的重新审视与评价[J].当代中国史研究,2003(4):37-46+126.

[17]马克思恩格斯文集:第 8 卷[M].北京:人民出版社,2009.

责任编辑:武玲玲

The Formation Mechanism and Path of New Quality Productive Forces

——The Interpretation Based on Historical Materialism

Zhang Cungang, Han Hongfei

(School of Economics, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou Gansu 730020, China)

Abstract:

New quality productive forces represent an advanced state of productivity, and the examination of their formation process inevitably returns to the exploration of crucial categories such as productivity and relations of production. Given the intersectional relationship between the latter two in terms of their extensions, from the perspective of historical materialism, the contradiction between \"the infinitely growing needs of humanity\" and \"limited labor time and labor capacity\" serves as a more primordial contradiction. This contradiction is the driving force for the material-technical attributes of productivity, the mode of division of labor and collaboration, and the respective development of all relations. It triggers qualitative changes in the former two and the latter two via six paths, giving rise to new quality productive forces. The \"newness\" of new quality productive forces is manifested in the ability of laborers to generate excess surplus value in a qualitative manner (complex labor). It is necessary to commence from three aspects: the socialist market economic system, direct incentive policies, and ownership and distribution methods, effectively motivate the direct cultivators of new quality productive forces, including scientists and technicians, entrepreneurs, economists, and government personnel, so as to guarantee the steady development of new quality productive forces.

Key words:

new quality productive forces; productive forces and relations of production; human needs; historical materialism; complex labor