多元主体联合创新团队的团队适应性研究

摘 要:“卡脖子”的技术问题已经严重影响我国企业的高质量发展,产业长期的自主发展问题亟需解决。组建多元主体联合创新团队应对“卡脖子”的技术难题逐渐成为学界关注热点。然而,多元主体联合创新团队的适应性研究还有待深入探讨。因此,运用多元回归分析和Bootstrap方法,从环境动荡的视角对多元主体联合创新团队内部适应性进行剖析。研究结果表明:多元主体联合创新团队的协同意愿和协同能力对团队适应性有显著的正向影响;知识创造在多元主体联合创新团队和团队适应性之间起到部分中介效应;环境动荡性越强,负向调节协同意愿与知识创造之间的关系并削弱知识创造的中介作用,正向调节协同能力与知识创造之间的关系并增强知识创造的中介作用。研究结果立足协同共生理论,克服以往研究范式不足,将团队适应性新构念与多元主体联合创新团队相结合,解析团队畅通运行机制,发掘新规律。

关键词:多元主体联合创新团队;高质量发展;团队适应性;知识创造;环境动荡性

中图分类号:C 934;F 273;G 301

文献标识码:A" 文章编号:1672-7312(2025)01-0071-10

Research on Team Adaptability of Joint Innovation

Teams with Multiple Subjects

LIU Zhoucan,GE Yuhui

(School of Management,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China)

Abstract:“Bottleneck” technical problems have seriously affected the high-quality development of China’s enterprises,the industry’s long-term independent development issues need to be resolved.The formation of joint innovation teams with multiple subjects to cope with “Bottleneck” technical problems has gradually become a hot spot in the academic world.However,the research on team adaptability of joint innovation teams with multiple subjects has yet to be explored in depth.Therefore,this paper utilizes multiple regression analysis and Bootstrap method to analyze the internal adaptability of joint innovation teams with multiple subjects from the perspective of environmental turbulence.The results show that:the collaborative willingness and collaborative ability of multi-subject co-innovation teams have significant positive effects on team adaptability;knowledge creation plays a partial mediating effect between multi-subject co-innovation teams and team adaptability;the stronger the environmental turbulence,the more the collaborative willingness negatively moderates the mediating effect of knowledge creation between multi-subject co-innovation teams and team adaptability,and the more the collaborative ability positively moderates the mediating effect of knowledge creation between multi-subject co-innovation teams and team adaptability.The research results are based on the theory of synergy and symbiosis,overcoming the inadequacy of previous research paradigms,combining the new concept of team adaptability with the joint innovation team of multiple subjects,analyzing the smooth operation mechanism of the team,and discovering new laws.

Key words:joint innovation team of multiple subjects;high-quality development;team adaptability;knowledge creation;environmental volatility

0 引言

当今以美国为首的西方国家抱团在高端技术上围堵中国,导致“卡脖子”的技术问题已经严重影响我国企业的长期发展,现今企业亟需主动出击,追求创新。创新不是单一个体能够坚持完成的,在此之前已有多种尝试借助各方的力量组建创新团队,但鲜有成功的案例。国外学者ETZKOWITZ等[1]以经济社会内部的视角提出政府、大学和企业三要素相互交叉形成“三螺旋模型”,多方力量都在尝试构建创新团队解决现有问题提高创新能力。国内学者在此基础上也提出了:“政产学”[2]等三元主体协同论、“政产学研”[3]四元主体论和“官产学研用”[4]等五元主体协同论。其目的都在于解决企业创新难题,为企业提供创新的新思路。但是以此为基础组建的创新团队中都会存在诸多的问题,其中以团队心理与行为的协调与适应难度大的问题最为明显[5]。现有的关于团队适应性的大量框架以及对团队框架构成的精确因素缺乏共识,导致了团队适应性的测量和发展也相应地多元化[6]。为了弥补团队适应性的缺陷,BURKE等[7]提出团队适应I-M-O模型,ILGEN等[8]提出I-M-O-I(输入-中介-输出-输入)模型对已有的研究进行梳理,解析了团队互动演进机理和反馈路径。在借鉴西方团队适应性理论的基础上,肖静华等[9]引入中国的传统文化,以“法”作为抓手去落实适应性管理。然而,目前学术界对多元主体联合创新团队的研究尚且存在争议,多元主体联合创新团队在团队适应性研究领域的重要价值还有待聚焦和深化,理清两者之间的内在机制成为重要的研究突破点。

此外,大量文献表明以知识获取、知识消化、知识共享和知识增值为代表的知识创造理论是多元主体联合创新团队中重要的创新因素[10]。虽然既往的研究调查了每一个要素对多元主体联合创新团队的影响,但是却少有关注它在多元主体联合创新团队和团队适应性之间的作用。事实上,拥有内外整合知识创造能力的创新团队成员能够有效协调彼此,加强跨组织的合作,提高创新团队内外协调适应整合能力,通过各自的协调适应将外部的异质性知识与内部知识充分融合,从而碰撞出新思想和新方法。因此,知识创造在多元主体联合创新团队和团队适应性的关系中起到一定的传导作用,为了更加深入地了解此传导机制在二者之间的作用,必须明确建立以此为根据的中介因素。

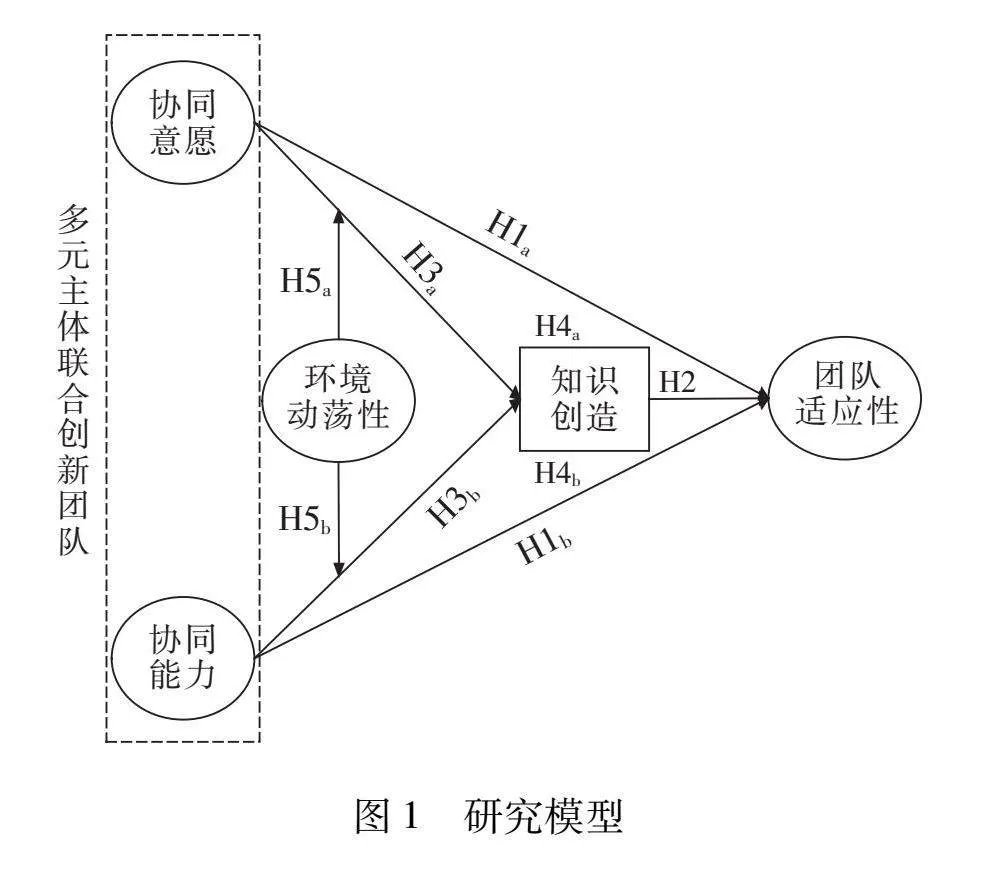

综上,研究从知识创造的角度出发探索多元主体联合创新团队的团队适应性,打通多元主体联合创新团队和团队适应性之间的“梗阻”,实现企业创新路径的畅通。目的是开发出“多元主体联合创新团队-知识创造-团队适应性”的研究框架,以提升持续创新能力。并进一步将环境动荡性纳入研究的模型中,将研究的效应机制作用推向更深层次,打开多元主体联合创新团队与团队适应性之间的“黑箱”,为加快塑造创新型国家提供理论支撑和实践对策。

1 理论与研究假设

1.1 多元主体联合创新团队与团队适应性

多元主体联合创新团队由国外学者Adner[11]最早提出并在学术界引起新一轮的研究浪潮。多元主体联合创新团队彼此间构成创新生态系统,这是一个共生耦合的参与者网络,网络中的各方通过结合异质性的资源、能力等实现共同价值创造[12-13]。此方向路径有从供应链协同创新角度出发,企业应该注重多元主体联合创新战略,鼓励上下游企业参与供应链的协同创新[14];有的从“明星”领导者的角度出发,减少创新团队潜在价值的负面影响,“明星”领导者能够不断完善联合创新团队的合作机制,加强团队成员间的合作意识,增强团队成员间的合作信任[15]。但是,最经典的莫过于三螺旋的多元主体模型,学者在此基础上又做了衍生拓展,从而产生了更多可供选择的研究方案和策略。在此基础上,吴卫红等[16]提出“政-用-资”的多个创新主体,更好地拓展了原先的多元主体的理论。据此,在“政-产-学-研-用”的多元主体理论模型上结合协同主体[17]的角度,将多元主体联合创新团队的影响因素区分为多元主体协同意愿和多元主体协同能力。其中,协同意愿是指团队成员愿意与他人共享知识与经验和提供建议等;协同能力是指团队成员在获取知识创新上互帮互助和自主学习等。以此聚焦多元主体联合创新团队的团队适应性之间的研究。

多元主体协同意愿能够营造良好的协同合作氛围,增强主体之间的信任;建立共享的知识平台,完善共享信息机制,加强多元主体联合创新团队之间的沟通适应与交流适应,促使联合创新团队间的成员互相熟知和相互适应各自的团队角色[18]。

LONDON等[19]认为团队之间需要协同各自意愿去持续地学习来提高团队适应性,使员工获取知识和技能,以适应不断变化的工作需要。谢雅萍等[20]认为多元主体的协同能力是团队适应性的重要考虑因素,团队成员自主性的提升能够改善团队整体的适应能力,以此构建共同目标,提升团队成员间的凝聚力和向心力。王昌森等[21]认为多元主体协同能力能够实现团队有效创新,并以此为要素能够正向影响创新团队的适应性以及整体区域的相互合作适应。总之,研究提出多元主体联合创新团队成员间的协同意愿和协同能力有助于团队适应性的形成,多元主体各方都能紧密地构建联合创新团队攻坚克难,为更好地创新开辟道路。基于以上分析,研究提出以下假设。

H1a:多元主体联合创新团队协同意愿对团队适应性具有正向影响。

H1b:多元主体联合创新团队协同能力对团队适应性具有正向影响。

1.2 知识创造与团队适应性

在知识创新经济背景下,企业提升创新能力解决“卡脖子”问题的关键在于知识的创造,即知识获取、知识消化、知识共享和知识增值的过程。团队内部的知识创造通过促进内部成员的知识创新能力与团队整体创新能力,进而提升团队的知识创造与团队相适应[22-23]。创新团队成员知识整合与交换的能力决定了多元主体联合创新团队的创新能力。汤超颖等[24]认为相比于显性知识而言,隐性知识来源于人类实践,对客观事物的认知程度更深,整合和交换知识内隐程度越高,则越能产生新的团队知识。张鹏程等[25]认为多元主体联合创新团队成员保持各自的知识创造专长,同时发挥各自的领军作用,是创新团队成员间适应性最佳契合点,促成产出更多的知识。基于此,研究提出如下假设。

H2:知识创造对团队适应性有正向影响。

1.3 多元主体联合创新团队与知识创造

在创新生态系统中,以多元主体构成的联合创新团队成员之间、各团队之间会涌现出大量的优质信息资源,进而促进各主体联合团队之间的创新行为。蔡猷花等[26]引入多元主体的众创空间的概念,发现多元主体的生态创新系统组成的联合创新团队对知识创造的发挥具有正向的影响。张艺等[27]通过实证分析研究发现多元主体联合创新团队之间的学术型知识互动知识创造的产出具有正向影响。赵炎等[28]认为多元主体的联系网络强度对知识创造起重要的影响,联合创新团队在内部管理时,要营造如协同意愿般共享的氛围,对整个团队的相互适应与了解起正向的影响作用。冯迪等[29]认为多元主体联合创新团队能够为成员投入更多的共享培训资源和发展空间,并对成员的知识创造给予肯定和激励;多元主体联合创新团队注重协同能力的互帮互助团队活动,构建和谐的团队文化和创造良好的团队合作伙伴关系鼓励成员间的知识创造。基于以上分析,研究提出如下假设。

H3a:多元主体联合创新团队的协同意愿对知识创造产生正向影响。

H3b:多元主体联合创新团队的协同能力对知识创造产生正向影响。

1.4 知识创造的中介作用

任何创新团队之间的合作都是建立在相互信任和互有创新产出的基础上,各个创新团队在多元主体的网络中获取大量的资源和知识,进而创造出新知识和新技能,促进多元主体联合创新团队之间相互适应。NONAKA等[30] 认为企业要在快速变化的环境中适应,需要不断地获取内外部的各种因素,这样做的唯一路径也就是专注于创新团队中知识创造。陆丹等[31]认为组织团队的知识创造不可避免地被简化到组织团队信息处理系统之中,亦就是知识创造不可避免地需在创新团队的协同意愿和能力之中进行传递,从而促进多元主体联合创新团队之间的适应合作。在多元主体的创新网络中,企业的知识创造模型以创新组织团队的兼容性到知识交换再到知识创造为主线,知识的交换和融合在其中起到协同作用[32],在知识创造路径下加速团队成员间的适应。研究认为单

纯的多元主体联合创新团队成员间的协同意愿和协同能力并不能对团队之间的适应性产生正向的明显影响,其中必定存在决定性的传递因素——知识创造。多元主体联合创新团队成员之间的协同意愿和协同能力创造深度的沟通,并在深度的沟通中创造新的知识,最终影响团队适应性。基于以上分析,研究提出如下假设。

H4a:知识创造在多元主体联合创新团队协同意愿与团队适应性之间起中介作用。

H4b:知识创造在多元主体联合创新团队协同能力与团队适应性之间起中介作用。

1.5 环境动荡性的调节作用

环境动荡性的传统研究以动态性、包容性和复杂性来描述环境[33]。

CALANTONE

等[34]和LICHTENTHALER

[35]从技术动荡和市场动荡的角度去定义环境动荡性。DUNCAN[36] 认为环境动荡性是指组织环境中的一切事物都在不停地变化,并使决策、需求和创新也发生变化。外部环境因素对多元主体联合创新团队的影响大,外部环境的变化促使创新团队变化,这样既能满足领导需要,也能满足创新任务的需要[37],最终实现创新团队之间的知识创造。孙沐芸等[38]认为环境不确定性是创新团队面临的重要情景之一,会给创新团队带来未知的影响,当外部环境动荡性较高,应该加强团队成员之间的协同能力,如合作交流和互帮互助等,促进团队知识互动以提高团队的知识创造力,减少协同意愿活动频率,避免团队知识创造力的下行;当环境动荡性较低时,应该避免资源的少部分集中化,以规避团队知识创造力下降的风险。相对于稳定的环境,动荡的环境下具有信任、调节和专业化分布式的认知对团队探索式的创新具有更强的作用[39],使各团队成员之间的创造更加紧密。高度的环境动荡性需要团队的合作,来支持整个联合创新团队之间的相互依赖性和信息流动性[40],此外,外部的环境动荡性越强,各团队之间越能团结适应,对创新的认识就越统一。基于以上分析,研究提出如下假设。

H5a:环境动荡性负向调节多元主体联合创新团队协同意愿与知识创造之间的关系,联合创新团队成员感知到环境动荡性的程度越强,知识创造在多元主体联合创新团队协同意愿与团队适应性之间的中介作用越弱。

H5b:环境动荡性正向调节多元主体联合创新团队协同能力与知识创造之间的关系,联合创新团队成员感知到环境动荡性的程度越强,知识创造在多元主体联合创新团队协同能力与团队适应性之间的中介作用越强。

综上,研究的理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 数据收集

研究对象来自 “政-产-研-学”等领域组成联合创新团队的成员,即来自多元主体组成联合创新团队的成员。

问卷源自笔者课题组成员调研创新团队的成果。调研的团队来自浙江省某大型国有企业本级与科研院所组成的技术创新团队,以及下属单位与第三方技术公司组建的创新团队;具体团队有物联网工程创新团队、校企技术人才孵化创新团队、智能制造创新团队、政企合作创新团队等。

共收集问卷341份,排除填写信息不完整和填写时间过短的问卷,剔除无效问卷,最终获得有效问卷311份,问卷有效回收率达到91.2%。样本分析结果显示:团队总人数在11~15之间的占比达到36.7%;年龄方面36~45岁所占比为42.1%;在性别方面男性占比为68.2%;学历方面本科学历所占比重为45.3%,其次为专科学历占比27%;在创新团队级别方面,企业级的与其他企业合作的团队占34.1%;省级的与科研院所合作的团队占比为32.8%;校级的与高校之间合作的团队占比为29.6%;国家级的与政府之间合作的团队占3.5%。从总体来看,被调查的各多元主体的团队种类较为广泛,具有一定的说服力,成员的学历、团队规模和团队级别等情况均为

研究多元主体联合创新团队的适应共性提供保障。

2.2 变量测量

研究在梳理国内外现有相关研究的基础上,借鉴文献中成熟的量表作为主要测量变量。均采用李克特5级量表作为指标。1)多元主体联合创新团队。变量采用李松庭对多元主体联合创新团队的协同主体方面的研究,包括协同意愿的题项如“我愿意将自己的知识和经验告诉团队其他成员”;协同能力的题项“我能够为团队成员获取知识提供有效的帮助”等6个题项。2)知识创造。基于赵炎等[41]对知识创造的研究,并对知识创造的原维度进行归纳总结提取现有题项。知识创造的测量量表包括“我们团队员工会经常聚在一起讨论工作中的最新进展”;“我们团队涉及技术能够被成员所吸收并运用到其他项目中”等5个题项。3)团队适应性。研究沿用WIEDOW等[42]和吕瑶晖[43]对于团队适应性的研究,其测量题项包括“在团队中达成共识后,每个人都会如约履行”等3个题项。4)环境动荡性。基于余建平[44]和WANG等[45]对环境动荡性的定义,典型的题项有“竞争者经常推出新产品迫使团队内外加速创新”;“同行业竞争者的数量与类型变换很快迫使团队内外加速融合”等6个题项。

5)控制变量。借鉴之前的研究,研究纳入了对于多元主体联合创新团队的团队合作级别的控制变量,可以在一定的程度上加强团队适应性的外生解释性。研究选择了性别、年龄、教育程度、团队规模和团队合作级别作为控制变量。团队规模按团队成员人数测量,5人及以下的取值1,6~10人取值2,11~15人取值3,16~20人取值4,20人以上取值5。

3 数据分析与结果

3.1 信度与效度分析

问卷数据借助SPSS 26软件对多题项的量表进行信效度的分析,以此来验证问卷的可靠性。由表1结果所示,5个变量的Cronbach’α范围区间从0.815~0.928,均大于0.8,说明表中关于各变量所选的题项具有非常高的可信度。综上,问卷的设计可行性很高。

此问卷数据的效度检验采用探索性因子分析,从表1中可知各测量维度的KMO值均大于0.7,表明问卷效度良好,且巴特利球体检验的显著性均小于0.001,通过了显著性水平为1%的显著性检验,表明问卷的各题项具有较强的相关性且很显著,通过问卷效度检验,可以进一步采取因子分析。

对变量的模型进行适配度检验,由表2的结果可以看出,CMIN/df(卡方自由度比)=2.319,在1~3的范围内,RMSET(误差均方根)=0.065,在小于0.08的良好范围内。IFI(适配指数)=0.950、TLI(塔克-刘易斯指数)=0.940和CFI(拟合度)=0.950均达到了0.9以上的优秀水平。因此,综合本次研究来看,多元主体联合创新团队的协同意愿和协同能力、知识创造、环境动荡性和团队适应性的整体CFA模型具有良好的适配度。

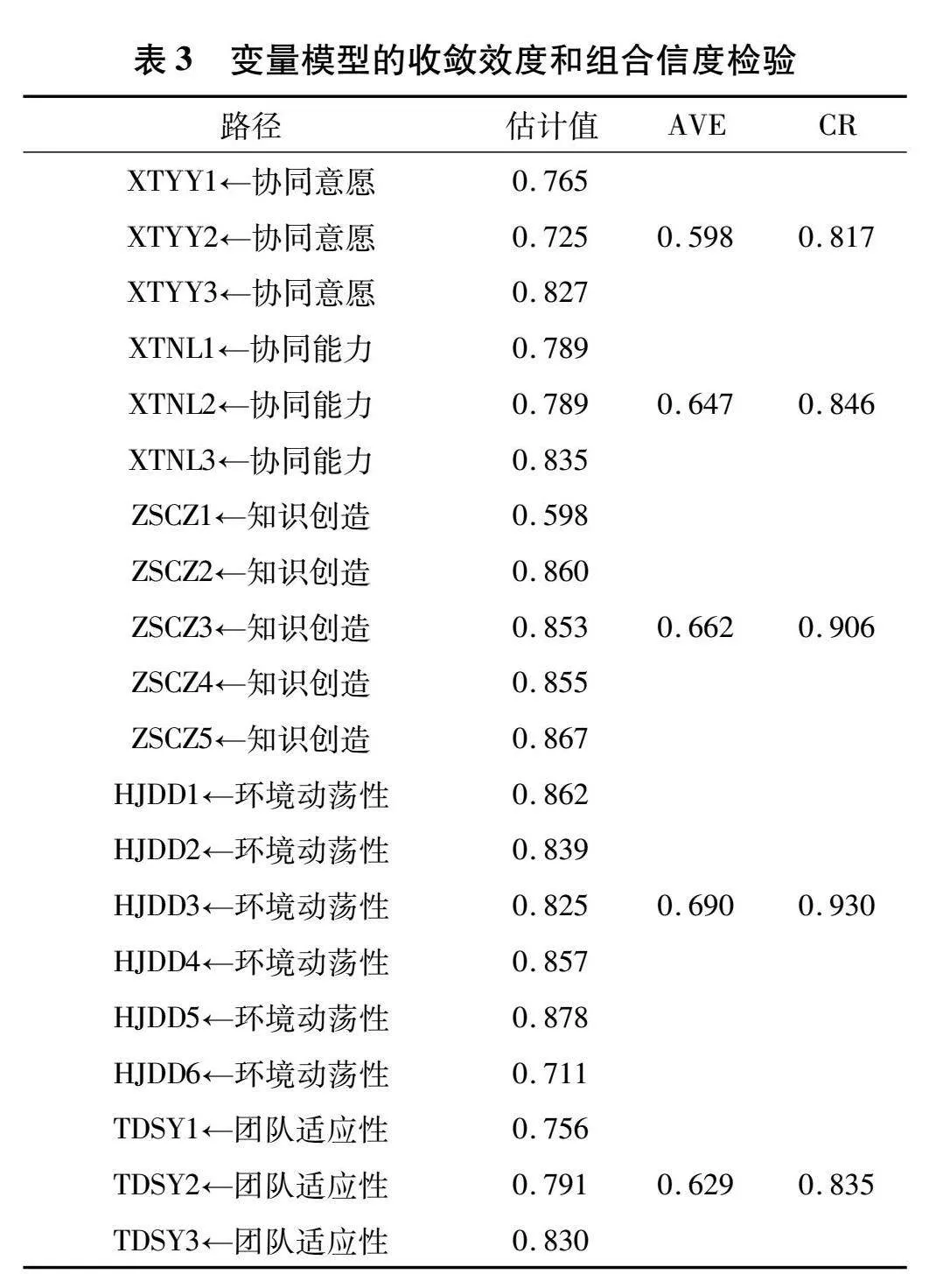

在整份量表CFA模型具有良好适配度的条件下,将进一步检验量表的各个维度的收敛效度(AVE)和组合信度(CR)。由表3可知检验流程通过建立的CFA模型计算出各个维度的标准化因子载荷估计值,通过计算得到AVE和CR的值,各个维度的标准化因子载荷估计值普遍大于0.7,说明各个变量维度对应所属题项具有很高的代表性;各个维度的AVE值均大于0.5,并且CR值均大于0.8,说明变量具有良好的收敛效度和组合信度。

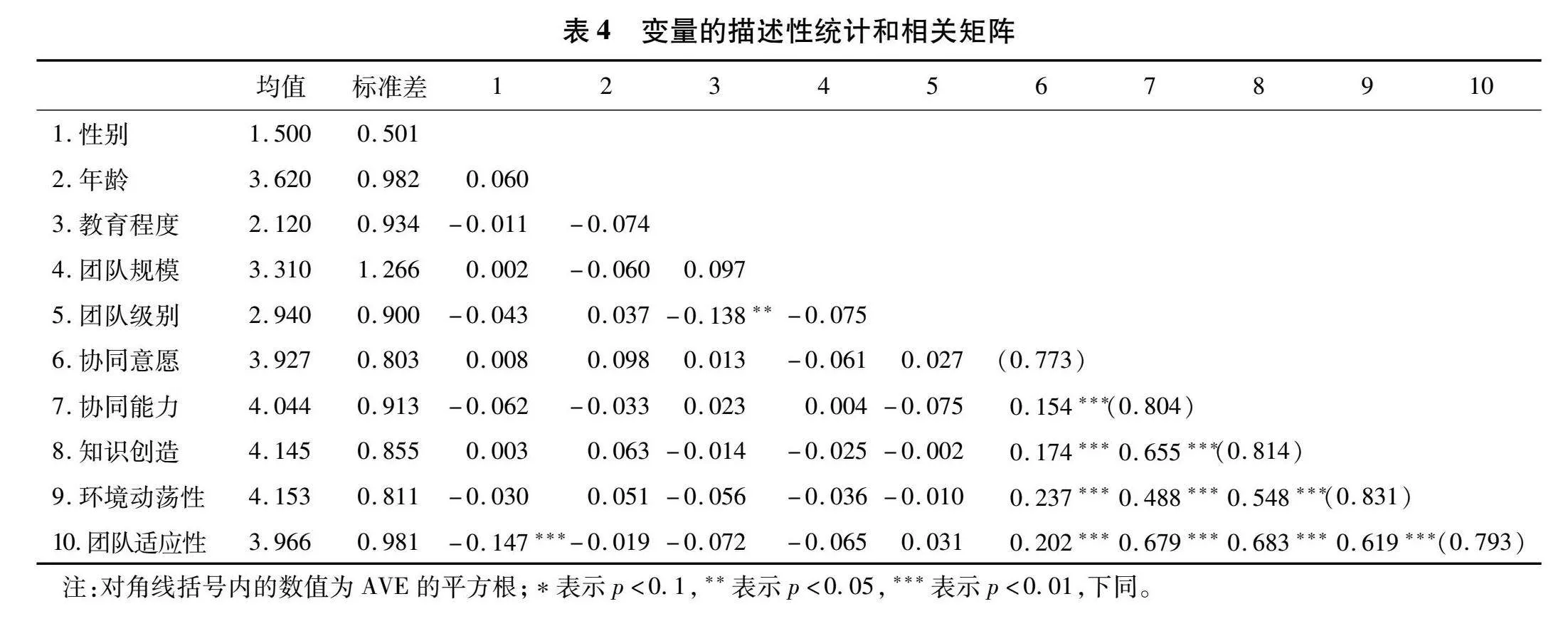

为进一步检验各变量之间的区分效度,从相关系数和AVE值的平方根出发,见表4,结果显示主要变量的相关系数值均小于对应行与列的AVE值的平方根,由此可以说明各变量之间具有良好的区分效度。

3.2 变量的描述性统计分析

从表4给出的均值、标准差和相关系数矩阵可知,多元主体联合创新团队的协同意愿

与知识创造均呈现显著正向影响,并与团队适应性呈现显著正向关系;多元主体联合创新团队的协同能力,

与知识创造呈现显著正向影响,并与团队适应性呈现显著正向关系。知识创造和团队适应性也呈现显著正向关系。以上结果为研究的假设提供初步的支持。

3.3 假设检验

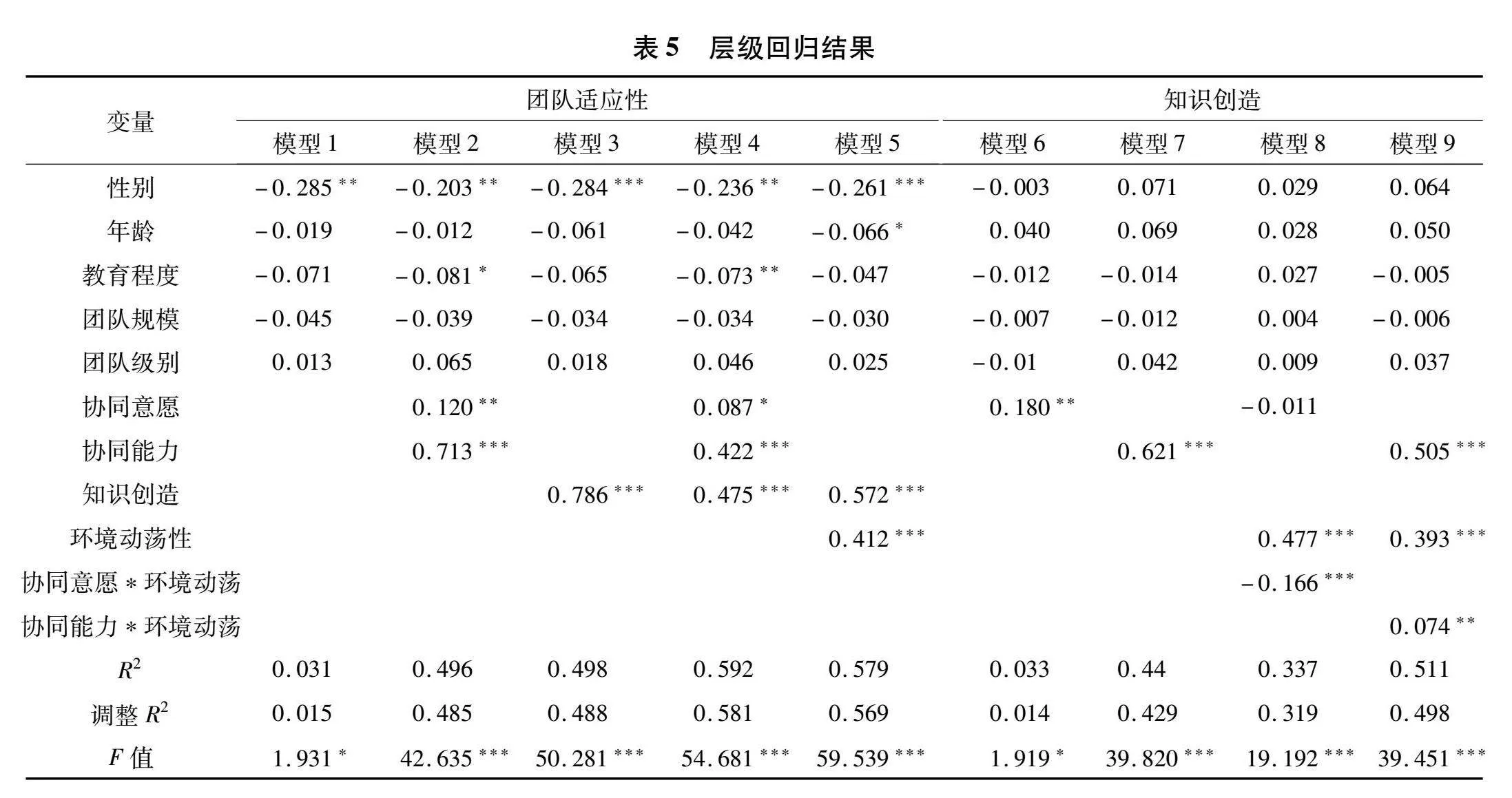

层级回归结果见表5,模型2检验多元主体联合创新团队的协同意愿和协同能力对团队适应性的影响,对比模型1而言有着显著的提升,模型2中的结果表明联合创新团队的协同意愿和协同能力均对团队适应性有着显著的正向影响(回归系数β=0.120,plt;0.05;β=0.713,plt;0.01),即验证H1a和H1b的假设。模型3结果显示,知识创造对团队适应性有着显著的影响(β=0.786,plt;0.01),假设H2得到验证。模型6可知多元主体联合创新团队的协同意愿对知识创造有着显著的影响(β=0.180,plt;0.05),结果验证H3a。由模型7可知多元主体联合创新团队的协同能力对知识创造有着显著的影响(β=0.621,plt;0.01),结果验证H3b。加入中介变量知识创造后,结合模型2、模型3、模型6和模型7的检验结果,并与模型4作比较,结果显示加入中介变量后,多元主体联合创新团队的协同意愿和协同能力对团队适应性的影响有所减弱(β=0.087,plt;0.1;β=0.422,plt;0.01),并且知识创造对团队适应性(β=0.475,plt;0.01)回归系数依旧显著,故存在部分中介效应,即H4a和H4b得到验证。

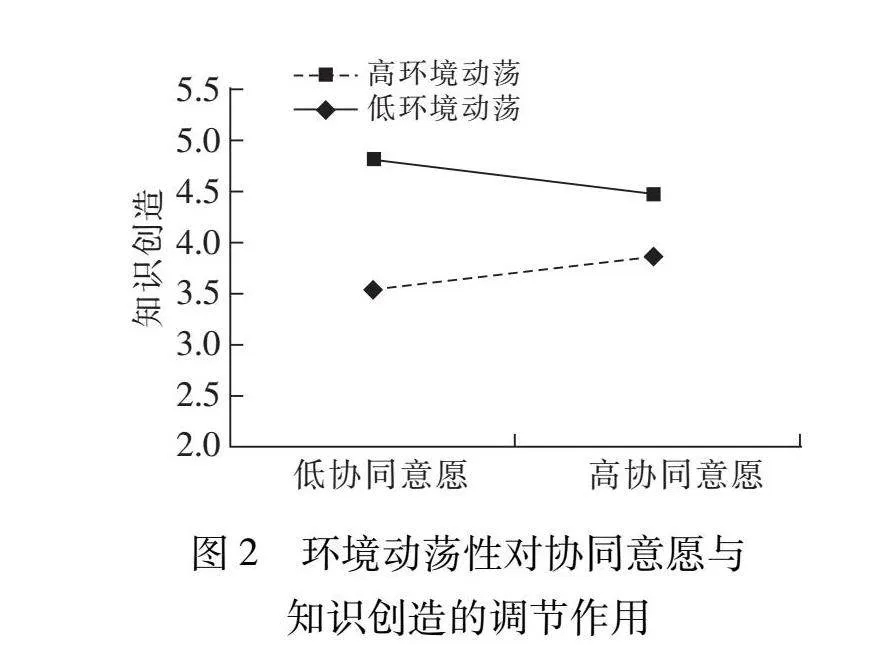

加入调节变量环境动荡性对知识创造的影响,对比模型6和模型8的结果可知多元主体联合创新团队的协同意愿对知识创造有着正向影响(β=0.180,plt;0.05),但是在加入调节变量环境动荡性后,多元主体联合创新团队的协同意愿对知识创造影响减弱,呈现相反现象(β=-0.166,plt;0.01),为进一步验证说明该调节效应,绘制调节效应曲线,由图2可知,对比低环境动荡性,高环境动荡性下多元主体联合创新团队协同意愿对知识创造会呈现出减弱的负向态势,即环境动荡性越强,

这种关系越弱。因此,假设H5a得到初步支持。

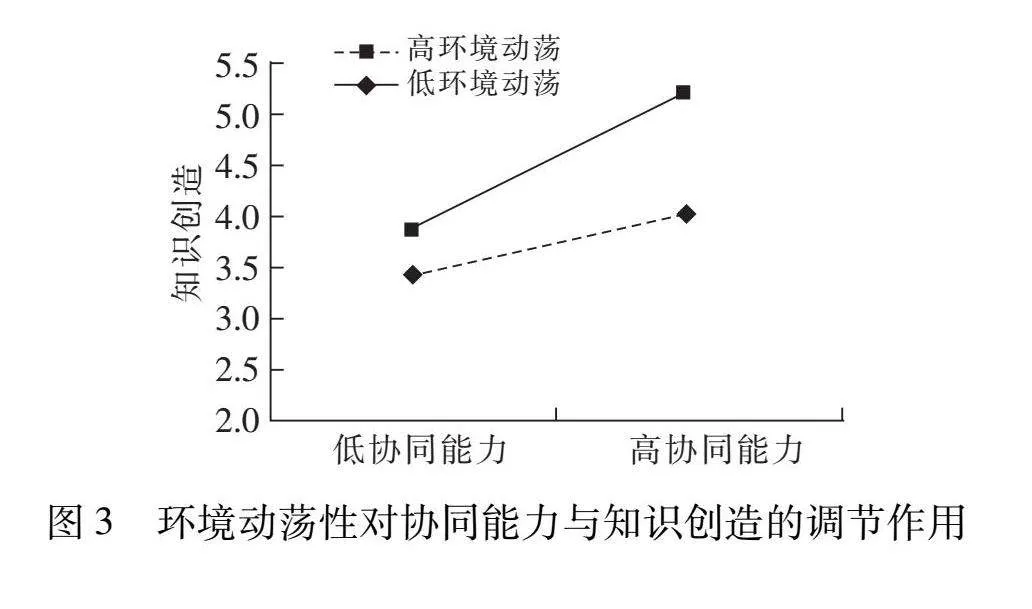

结合模型7和模型9可知,环境动荡性对多元主体联合创新团队的协同能力与知识创造存在显著的正向影响(β=0.074,plt;0.05),即初步验证H5b。由图3可以进一步说明在环境动荡性的高低情境下,多元主体联合创新团队协同能力与知识创造之间的关系强于环境动荡性下的水平。因此,H5b得到进一步支持。

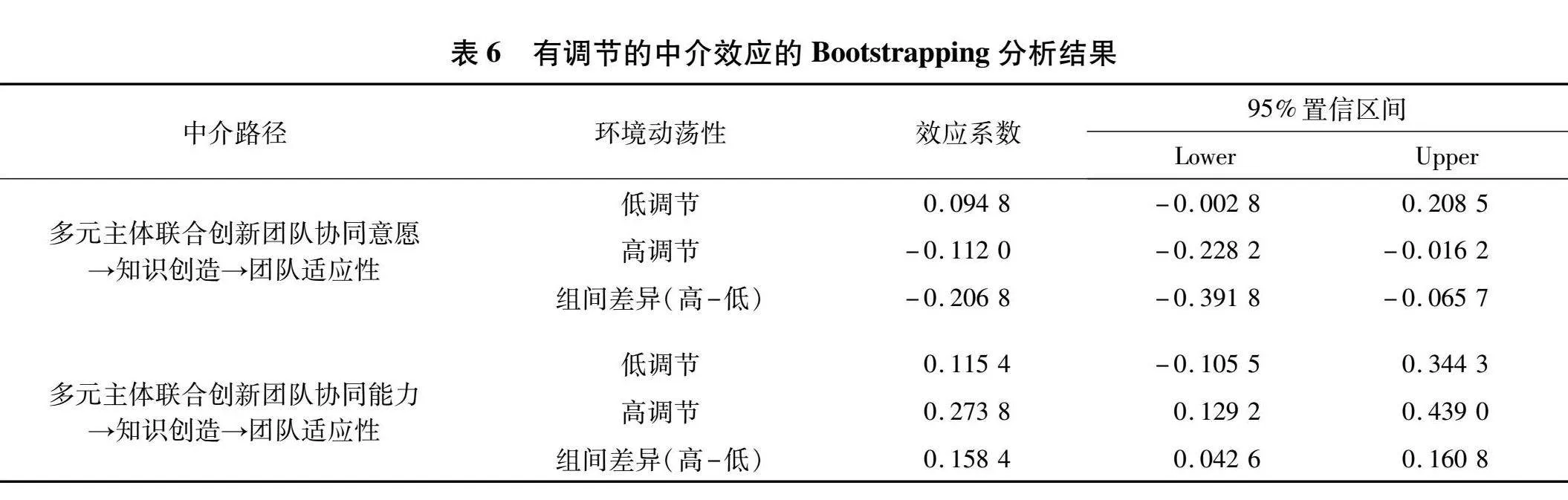

为进一步验证H5a和H5b,研究运用Bootstrap分析,在置信区间为95%水平下使用process来检验环境动荡性这一变量被调节的中介效应,见表6。在低环境动荡性下路径是“多元主体联合创新团队协同意愿→知识创造→团队适应性”的效应系数为0.094 8,但不显著(95%CI[-0.002 8,0.208 5]);在高环境动荡性下效应系数为-0.112 0且显著(95% CI[-0.228 2,-0.016 2]);组间差异的效应系数为-0.206 8且显著(95% CI[-0.391 8,-0.065 7])。

因此,环境动荡性从低到高,间接效应从不显著到显著,表明环境动荡性负向调节知识创造在多元主体联合创新团队协同意愿与团队适应性之间的关系,即H5a得到充分验证。

此外,在同样条件下对“多元主体联合创新团队协同能力→知识创造→团队适应性”这条路径作Process检验,见表6,低环境动荡性下效应系数为0.115 4,但不显著(95% CI[-0.105 5,0.344 3]);在高环境动荡性下效应系数为0.273 8且显著(95% CI[0.129 2,0.439 0]);组间差异的效应系数为0.158 4且显著(95%CI[0.042 6,0.160 8])。因此,环境动荡性从低到高,间接效应从不显著到显著,表明环境动荡性调节知识创造在多元主体联合创新团队协同能力与团队适应性之间的关系,即H5b得到充分验证。

4 结语研究在“政—产—研—学—用”的多元主体基础上构建多元主体联合创新团队,以知识创造为视角探索多元主体联合创新团队与团队适应性之间的关系。

1)多元主体联合创新团队的协同意愿对团队适应性有着显著的正向影响。团队内部的成员即使来自互不相关的领域,也能通过沟通协调,最终达成共同意愿去完成联合创新团队的任务。团队成员之间共享知识与经验并提供建议,能够有效地促进联合创新团队成员之间的感情,创造良好的团队适应氛围,联合创新团队内部成员能够表达各自不同的意见,有助于创新战略的决策或是为解决“卡脖子”的技术难题提供良好的环境条件。2)多元主体联合创新团队的协同能力对团队适应性有着显著的正向影响。联合创新团队内部成员能够互帮互助,有能力获取相应的知识并有着自主学习的动力。在此基础上团队成员之间有着强大的协同能力去攻克管理或是技术方面的难关,彼此之间都有相应的技术能力,能够更快速地投入到解决问题的工作中。协同能力能够更好地加深联合创新团队成员之间相互角色的认知,对日后团队成员熟悉彼此的任务职责有着重要的作用。3)知识创造在多元主体联合创新团队和团队适应性之间有着重要的中介效用。多元主体联合创新团队内的成员能够通过知识创造,相互提升自己的实力,补足自身的能力缺陷。知识创造在多元主体联合创新团队内部能够以获取、消化、共享和增值为循环,团队整体与个体之间进行整合和交换知识,有助于团队适应性的加速形成。4)环境动荡性在以知识创造为中介的多元主体联合创新团队与团队适应性之间起显著的调节作用。高环境动荡性下联合创新团队的协同意愿会有所减弱,高环境动荡性下不确定性因素的增加导致团队间需要更多的思索与抉择,阻碍团队内部的知识共享和建议提出,导致团队适应性的减弱。高环境动荡性下有着更多的机遇与挑战,团队间有着各自的能力并通过协调以求达到快速地解决问题来稳定现状或是追求更大的市场。这迫使团队间必须相互适应,从而形成多元主体联合创新团队的团队适应性。

5)多元主体联合创新团队应当加强内部之间的联系。团队组织内部的成员应当保持良好的互动关系,鼓励团队成员之间的连通性和交互性,增强内部信息交流的同时不忘外部信息的获取。要避免将注意力完全集中在攻坚克难上,团队间的适应性是团队克服困难的重要因素之一。加强成员间的交流是培养团队间良好工作氛围以及相互适应的关键。在此基础上伴随内部成员间的互动,创新的知识能在之间流动,从而促进知识的创造,最终提升创新效益。6)对于任何的多元主体联合创新团队来说,提升团队内的创造能力,是团队快速攻克技术或是管理难关的关键所在。因此,在加强多元主体联合创新团队之间交流互动和知识共享外,还应当鼓励团队成员提升技术技能和自主学习的意识。团队管理者应当创造条件,定期举办学习会、拜访头部企业、分析竞争者现状等,提升团队成员的认知意识,经过多次不断的能力培养与提升,丰富团队的知识储备量,使团队成员能够认识相互之间的工作角色加快团队间的融合适应,从而创新知识促进团队创新创造。7)市场环境的动荡性会对多元主体联合创新团队间的适应性带来巨大的冲击。在这样的高环境动荡的情境下,联合创新团队的管理者在加强交流活动的同时应当减少协同意愿活动的频率,过多的刺激会导致联合创新团队成员产生消极厌恶的情绪,不利于团队相互适应;在高环境动荡下可以积极开展培养协同能力的活动,环境变化快会使团队成员认识到当下情境的复杂,加速团队成员自主学习动力的提升,提升成员自我能力,以应对环境动荡性带来的不稳定情况。

4.3 研究不足与展望

本研究存在以下的局限:首先,多元主体联合创新团队不仅可以考虑团队内部的因素还可以考虑团队外部的因素,可以从内外的联系强度对团队适应性作研究。本研究只考虑了知识创造这个中介作用,且该中介作用呈现为部分中介效应,对于完全中介的研究还尚待深钻。其次,对于团队适应性本研究从整体的角度出发,在未来可以对团队适应性的细分化进行探讨研究。未来可以对团队适应性的动力机制、认知机制和行为机制进行实证研究。最后,本研究尚且只采用了一种研究方法,未来可以采用扎根研究的方法,扎根某一企业、政府、研究所或是大学的多元主体联合的团队进行具体的创新团队的研究。

参考文献:

[1] ETZKOWITZ H,LEYDESDORFF L.The triple helix-university-industry-government relations:A laboratory for knowledge based economic development[J].EASST review,1995,14(01):14-19.

[2]余晓芳,刘耀东.创新驱动发展战略背景下高校产学研协同创新机制研究[J].理论月刊,2019(12):155-160.

[3]储节旺,吴川徽.创新驱动发展的协同主体与动力机制研究[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2018,42(03):148-156.

[4]王文亮,李雪梅,肖美丹,等.校企协同创新驱动要素分析——以河南农业大学为例[J].技术经济与管理研究,2015(01):26-31.

[5]万涛,大月博司.科技创新团队成员建设性冲突管理[J].科技管理研究,2021,41(02):161-166.

[6]ROBERTS A P J,WEBSTER L V,SALMON P M,et al.State of science:models and methods for understanding and enhancing teams and teamwork in complex sociotechnical systems[J].Ergonomics,2022,65(02):161-187.

[7]BURKE C S,STAGL K C,SALAS E,et al.Understanding team adaptation:a conceptual analysis and model[J].Journal of Applied Psychology,2006,91(06):1189-1207.

[8]ILGEN D R,HOLLENBECK J R,JOHNSON M,et al.Teams in organizations:From input-process-output models to IMOI models[J].Annu.Rev.Psychol,2005,56:517-543.

[9]肖静华,李文韬.如何应对“一管就死、一放就乱”的管理困境?——索菲亚家居高层管理团队的适应性管理之道[J].管理学报,2020,17(11):1581-1593.

[10]姚威.产学研合作创新的知识创造过程研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[11]ADNER R.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J].Harvard Business Review,2006,84(04):98-107+148.

[12]WALRAVE B,TALMAR M,PODOYNITSYNA K S,et al.A multi-level perspective on innovation ecosystems for path-breaking innovation[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,136:103-113.

[13]DEDEHAYIR O,MKINEN S J,ORTT J R.Roles during innovation ecosystem genesis:A literature review[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,136:18-29.

[14]解学梅,陈佳玲.供应链多维协同创新与企业绩效:一项元分析的检验[J].管理工程学报,2022,36(02):20-36.

[15]孙玉涛,崔媛媛.明星发明人对团队创新产出的双面效应——一个石墨烯技术领域的实证分析[J].科学学与科学技术管理,2021,42(08):167-180.

[16]吴卫红,丁章明,张爱美.基于双轮驱动的多元主体协同创新演化博弈分析[J].商业研究,2018(08):133-143.

[17]李松庭.产学研协同创新团队中的知识协同影响因素研究[D].大连:东北财经大学,2018.

[18]蔡湘杰,贺正楚,潘为华.产学研协同对制造业全要素生产率的影响——基于创新能力中介效应和知识积累门限效应[J].中国流通经济,2023,37(11):115-127.

[19]DANIEL R ILGEN,ELAINE D PULAKOS.The changing nature of performance:implications for staffing,motivation,and development[M].Jossey-Bass Publishers,1999.

[20]谢雅萍,陈睿君.团队技术创新失败、失败复原与连续创新行为——团队创新激情的调节作用[J].科研管理,2020,41(10):63-71.

[21]王昌森,董文静.创新驱动发展运行机制及能力提升路径——以“多元主体协同互动”为视角[J].企业经济,2021,40(03):151-160.

[22]KESSEL M,KRATZER J,SCHULTZ C.Psychological safety,knowledge sharing,and creative performance in healthcare teams[J].Creativity and Innovation Management,2012,21(02):147-157.

[23]TSAI W.Knowledge transfer in intraorganizational networks:Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(05):996-1004.

[24]汤超颖,艾树,龚增良.积极情绪的社会功能及其对团队创造力的影响:隐性知识共享的中介作用[J].南开管理评论,2011,14(04):129-137.

[25]张鹏程,李铭泽,刘文兴,等.科研合作与团队知识创造:一个网络交互模型[J].科研管理,2016,37(05):51-59.

[26]蔡猷花,李君雨,陈国宏.创新生态系统环境支持对众创空间知识创造绩效的影响[J].华南理工大学学报(社会科学版),2023,25(02):70-79.

[27]张艺,杜军,白福臣.产学研三螺旋互动有利于知识创造吗?[J].科研管理,2023,44(05):131-139.

[28]赵炎,王玉仙,李璐莹.认知冲突对团队创新绩效的影响机理——内外部网络联结强度的调节作用[J].科技管理研究,2021,41(07):95-101.

[29]冯迪,刘婷.成员激励对团队知识创造的影响机制研究——基于知识隐性程度的调节作用[J].财经理论与实践,2018,39(02):142-147.

[30]NONAKA I,TOYAMA R,KONNO N.SECI,Ba and leadership:A unified model of dynamic knowledge creation[J].Long Range Planning,2000,33(01):5-34.

[31]陆丹,王丹,姜骞.数字时代战略性人力资源管理困境与消解:基于SECI知识创造视角[J].改革,2023(09):129-137.

[32]齐莹,王向阳,李嘉敏.创新网络中组织兼容性对知识创造的影响机理研究[J].情报科学,2022,40(05):173-179.

[33]DESS G G,BEARD D W.Dimensions of organizational task environments[J].Administrative Science Quarterly,1984,29(01):52-73.

[34]CALANTONE R,GARCIA R,DRGE C.The effects of environmental turbulence on new product development strategy planning[J].Journal of Product Innovation Management,2003,20(02):90-103.

[35]LICHTENTHALER U.Absorptive capacity,environmental turbulence,and the complementarity of organizational learning processes[J].Academy of Management Journal,2009,52(04):822-846.

[36]DUNCAN R B.Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty[J].Administrative Science Quarterly,1972,17(03):313-327.

[37]张典,曹春明.二元理论视角下的领导内隐追随原型——基于创新团队的实证研究[J].软科学,2020,34(02):98-102+123.

[38]孙沐芸,王济干,何凯元.创新团队共享领导、组织环境与创造力[J].江海学刊,2021(05):97-102.

[39]王传征,葛玉辉.TMT如何驱动探索式创新?基于社会网络和认知交互的视角[J].管理工程学报,2022,36(04):27-35.

[40]杨晶照,臧敏.不确定环境下高管团队断裂带对创新效率影响——基于高科技制造企业的追踪研究[J].管理工程学报,2022,36(06):46-56.

[41]赵炎,王嘉惠,胡天骄.团队冲突下创新团队内外部连接对创新绩效的影响[J].科技管理研究,2021,41(12):139-148.

[42]WIEDOW A,KONRADT U.Two-dimensional structure of team process improvement:Team reflection and team adaptation[J].Small Group Research,2011,42(01):32-54.

[43]吕瑶晖.悖论型领导与团队适应性的关系:包容性氛围的中介作用[D].上海:华东师范大学,2021.

[44]余建平.价值链动态嵌入能力与企业绩效的关系研究[D].杭州:浙江工商大学,2020.

[45]WANG G,JIANG X,YUAN C H,et al.Managerial ties and firm performance in an emerging economy:Tests of the mediating and moderating effects[J].Asia Pacific Journal of Management,2013,30:537-559.

(责任编辑:王强)